Катионообменная мембрана, электролизер с ее использованием и способ изготовления катионообменной мембраны

Иллюстрации

Показать всеГруппа изобретений относится к катионообменной мембране, электролизеру с катионообменной мембраной и способу изготовления мембраны. Катионообменная мембрана включает: тело мембраны, содержащее фтористый полимер, имеющий ионообменную группу; и два или более армирующих заполнителя, расположенных параллельно внутри тела мембраны. Тело мембраны снабжено двумя или более отверстиями для элюирования, образованными между смежными друг другу армирующими заполнителями. Если расстояние между смежными друг другу армирующими заполнителями представлено как a, расстояние между армирующими заполнителями и отверстиями для элюирования, смежными друг другу, представлено как b, расстояние между смежными друг другу отверстиями для элюирования представлено как c, и число отверстий для элюирования, образованных между смежными друг другу армирующими заполнителями, представлено как n, то a, b, c и n, удовлетворяют соотношению, представленному выражением (1) или выражением (2):

b>a/(n+1) (1),

c>a/(n+1) (2), где n составляет от 2 до 4. Группа изобретений обеспечивает получение ме6мбраны, обладающей механической прочностью в отношении сгибания и обеспечивающей устойчивые электролитические характеристики в течение продолжительного времени. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 10 ил., 4 табл., 9 пр.

Реферат

Область техники

[0001] Настоящее изобретение относится к катионообменной мембране, электролизеру с ее использованием и способу изготовления катионообменной мембраны.

Уровень техники

[0002] Фторсодержащая ионообменная мембрана является превосходной, например, в отношении термической и химической стойкости. По этой причине фторсодержащие ионообменные мембраны используют не только в качестве катионообменной мембраны при электролизе хлоридов щелочных металлов для производства хлора и щелочи, но и в качестве диафрагмы для производства озона в топливных элементах и самых разнообразных диафрагм для электролиза, такого как электролиз воды и электролиз хлористоводородной кислоты. Среди них мембрана для использования при электролизе хлоридов щелочных металлов должна, например, увеличивать выход по току с точки зрения производительности, уменьшать напряжение электролиза с точки зрения экономической эффективности и уменьшать концентрацию хлорида натрия в каустической соде с точки зрения качества продукта.

[0003] Из данных требований, чтобы увеличить выход по току, обычно используют ионообменную мембрану, образованную из по меньшей мере двух слоев, т.е. карбоксильного слоя, в котором в качестве ионообменной группы использована группа карбоновой кислоты, обладающая высокой способностью отделения анионов, и сульфоксильного слоя, в котором в качестве ионообменной группы использована низкостойкая группа сульфоновой кислоты. Поскольку данные ионообменные мембраны приводят в непосредственный контакт с хлором и каустической содой при температуре от 80 до 90°C во время операции электролиза, в качестве материала для ионообменной мембраны используют фтористый полимер, обладающий предельно высокой химической стойкостью. Однако ионообменная мембрана, образованная только таким фтористым полимером, не обладает достаточной механической прочностью. Поэтому мембрану армируют, например, путем внедрения в мембрану текстильной ткани, содержащей политетрафторэтилен (PTFE), в качестве армирующего заполнителя.

[0004] Например, в патентном документе 1 предложена фтористая катионообменная мембрана для электролиза, состоящая из первого слоя, который образован из пленки фтористого полимера, имеющей катионообменную группу и армированной текстильной тканью, и второго слоя, который образован из фтористого полимера, имеющего группу карбоновой кислоты и расположенного на катодной стороне, в которой ≥1/2 толщины пористого основного материала выступает из первого слоя к анодной стороне, причем на выступающую часть пористого основного материала нанесен покровный слой фтористого полимера, имеющий катионообменную группу, в результате чего он внедряется в первый слой и образует выпукло-вогнутый рельеф вместе с формой поверхности пористого основного материала на поверхности анодной стороны.

[0005] Патентный документ 1: японская выложенная заявка на патент № 4-308096

Сущность изобретения

Проблемы, решаемые изобретением

[0006] Однако армирующий заполнитель действует как блокирующий материал для катионов, таких как ионы щелочных металлов, во время движения от анодной стороны к катодной стороне внутри мембраны, тем самым предотвращая беспрепятственное движение катионов от анодной стороны к катодной стороне. Чтобы устранить это явление, в катионообменной мембране образуют отверстие (далее называется «отверстием для элюирования»), чтобы обеспечить канал течения, например, катионов и электролита и использовать его в качестве канала течения электролита. Таким образом, предполагается уменьшить электрическое сопротивление катионообменной мембраны. Однако прочность катионообменной мембраны уменьшается при наличии отверстия для элюирования. В частности, в том случае, когда катионообменная мембрана установлена в электролизер, и в том случае, когда катионообменная мембрана переносится, катионообменная мембрана складывается или сгибается, в результате чего создается проблема вероятного развития прокола из отверстия для элюирования. В катионообменной мембране, описанной в патентном документе 1, армирующий заполнитель выступает из катионообменной мембраны. Таким образом, когда катионообменная мембрана трется об электрод и т.п., например, вследствие вибрации внутри электролизера, полимер, покрывающий армирующий заполнитель, отслаивается и армирующий заполнитель оказывается открытым, вызывая проблему потери своей функции в качестве армирующего элемента.

[0007] Кроме того, когда катионообменная мембрана установлена в электролизер для осуществления электролиза, необходимо снижение требуемого для электролиза напряжения (напряжения электролиза). Для реализации этого желательно, чтобы катионообменная мембрана имела низкое сопротивление. Кроме того, желательна катионообменная мембрана, способная обеспечивать стабильные электролитические характеристики в течение продолжительного времени.

[0008] Настоящее изобретение сделано с учетом вышеупомянутых обстоятельств. Главная задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить катионообменную мембрану, обладающую превосходной механической прочностью по отношению к сгибанию или т.п. и обеспечивающую стабильные электролитические характеристики в течение продолжительного времени, электролизер с использованием этой катионообменной мембраны и способ изготовления катионообменной мембраны.

Средства решения проблем

[0009] Авторы настоящего изобретения провели интенсивные исследования для решения вышеупомянутых задач. В результате они обнаружили, что вышеупомянутые задачи могут быть решены с помощью катионообменной мембраны, имеющей, по меньшей мере, тело мембраны, содержащее фтористый полимер, имеющий ионообменную группу, и два или более армирующих заполнителя, расположенных приблизительно параллельно внутри тела мембраны, причем тело мембраны имеет два или более отверстия для элюирования, образованных между смежными друг другу армирующими заполнителями, и если предположить, что расстояние между смежными друг другу армирующими заполнителями представлено как a; расстояние между армирующими заполнителями и отверстиями для элюирования, смежными друг другу, представлено как b; расстояние между смежными друг другу отверстиями для элюирования представлено как c и число отверстий для элюирования, образованных между смежными друг другу армирующими заполнителями, представлено как n, то существуют a, b, c и n, удовлетворяющие особому относительному выражению. На основании этого было выполнено настоящее изобретение.

[0010] Более конкретно настоящее изобретение заключается в следующем.

[1] Катионообменная мембрана, по меньшей мере включающая:

тело мембраны, содержащее фтористый полимер, имеющий ионообменную группу; и

два или более армирующих заполнителя, расположенных приблизительно параллельно внутри тела мембраны,

причем тело мембраны снабжено двумя или более отверстиями для элюирования, образованными между смежными друг другу армирующими заполнителями, и

если предположить, что расстояние между смежными друг другу армирующими заполнителями представлено как a, расстояние между армирующими заполнителями и отверстиями для элюирования, смежными друг другу, представлено как b, расстояние между смежными друг другу отверстиями для элюирования представлено как c и число отверстий для элюирования, образованных между смежными друг другу армирующими заполнителями, представлено как n, то существуют по меньшей мере a, b, c и n, удовлетворяющие соотношению, представленному следующим выражением (1) или выражением (2).

b>a/(n+1)...(1)

c>a/(n+1)...(2)

[2] Катионообменная мембрана по п.[1], при этом a, c и n дополнительно удовлетворяют соотношению, представленному следующим выражением (3).

0,2a/(n+1)≤c≤0,9a/(n+1)... (3)

[3] Катионообменная мембрана по п.[1] или [2], при этом a, b и n дополнительно удовлетворяют соотношению, представленному следующим выражением (4).

a/(n+1)<b≤1,8a/(n+1)... (4)

[4] Катионообменная мембрана по п.[1] или [3], при этом a, c и n дополнительно удовлетворяют соотношению, представленному следующим выражением (5).

1,1a/(n+1)≤c≤0,8a... (5)

[5] Катионообменная мембрана по любому из пп.[1]-[4], при этом поочередно присутствуют:

первый интервал между армирующими заполнителями, в котором a, b, c и n удовлетворяют соотношению, представленному выражением (1), и

второй интервал между армирующими заполнителями, в котором a, b, c и n удовлетворяют соотношению, представленному выражением (2).

[6] Катионообменная мембрана по п.[5], при этом

в первом интервале между армирующими заполнителями a, b, c и n дополнительно удовлетворяют соотношениям, представленным следующим выражением (3) и следующим выражением (4), и

во втором интервале между армирующими заполнителями a, b, c и n дополнительно удовлетворяют соотношению, представленному следующим выражением (5).

0,2a/(n+1)≤c≤0,9a/(n+1)... (3)

a/(n+1)<b≤1,8a/(n+1)... (4)

1,1a/(n+1)≤c≤0,8a... (5)

[7] Катионообменная мембрана по п.[5] или [6], при этом поочередно присутствуют первый интервал между армирующими заполнителями, удовлетворяющий соотношению, представленному следующим выражением (6), и второй интервал между армирующими заполнителями, удовлетворяющий соотношению, представленному следующим выражением (7).

n=2, b>a/3... (6)

n=2, c>a/3... (7)

[8] Катионообменная мембрана по любому из пп.[5]-[7], при этом поочередно присутствуют первый интервал между армирующими заполнителями, удовлетворяющий соотношению, представленному следующим выражением (8), и второй интервал между армирующими заполнителями, удовлетворяющий соотношению, представленному следующим выражением (9).

n=2, 0,2a/3≤c≤0,9a/3, a/3<b≤1,8a/3... (8)

n=2, 1,1a/3≤c≤0,8... (9)

[9] Катионообменная мембрана по п.[1], при этом a, b, c и n, удовлетворяющие соотношению, представленному приведенным выше выражением (1) или приведенным выше выражением (2), присутствуют по меньшей мере в MD-направлении и в TD-направлении катионообменной мембраны.

[10] Катионообменная мембрана по п.[6], при этом первый интервал между армирующими заполнителями, удовлетворяющий соотношениям, представленным выражением (3) и выражением (4), или второй интервал между армирующими заполнителями, удовлетворяющий соотношению, представленному выражением (5), присутствует в MD-направлении и в TD-направлении катионообменной мембраны.

[11] Способ изготовления катионообменной мембраны, включающий стадии:

переплетение двух или более армирующих заполнителей, удаляемой нити, растворимой в кислоте или щелочи, и промежуточной нити, растворимой в заданном растворителе, в котором не растворяются армирующие заполнители и удаляемая нить, для получения армирующего материала с удаляемой нитью и промежуточной нитью, расположенными между смежными друг другу армирующими заполнителями;

выдерживание армирующего материала в заданном растворителе для удаления промежуточной нити из армирующего материала;

пакетирование армирующего материала, из которого удалена промежуточная нить, и фтористого полимера, имеющего ионообменную группу или предшественник ионообменной группы, который может быть превращен в ионообменную группу гидролизом, для образования тела мембраны с армирующим материалом; и

выдерживание удаляемой нити в кислоте или щелочи для удаления удаляемой нити из тела мембраны, в результате чего в теле мембраны образуется отверстие для элюирования.

[12] Электролизер, по меньшей мере включающий: анод; катод; и катионообменную мембрану по любому из пп.[1]-[10], расположенную между анодом и катодом.

Полезные эффекты изобретения

[0011] Согласно настоящему изобретению можно предложить катионообменную мембрану, обладающую превосходной механической прочностью по отношению к сгибанию и т.д. и способную обеспечивать стабильные электролитические характеристики в течение продолжительного времени, и способ изготовления катионообменной мембраны.

Краткое описание чертежей

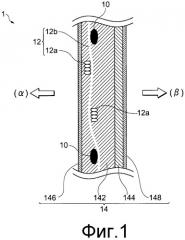

[0012] Фиг.1 представляет боковой вид в разрезе первого варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации.

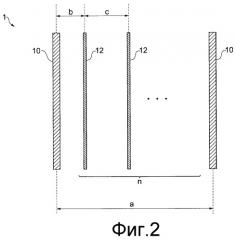

Фиг.2 представляет концептуальную схему первого варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации.

Фиг.3 представляет концептуальную схему второго варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации.

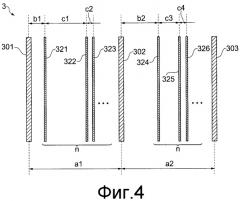

Фиг.4 представляет концептуальную схему третьего варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации.

Фиг.5 представляет концептуальную схему четвертого варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации.

Фиг.6 представляет концептуальную схему пятого варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации.

Фиг.7 представляет концептуальную схему для иллюстрации примера способа изготовления согласно настоящему варианту реализации.

Фиг.8 представляет концептуальную схему катионообменной мембраны, изготовленной в примерах и сравнительных примерах.

Фиг.9 представляет концептуальную схему другой катионообменной мембраны, изготовленной в примерах и сравнительных примерах.

Фиг.10 представляет концептуальную схему электролизера согласно настоящему варианту реализации.

Варианты осуществления изобретения

[0013] Теперь будет описан более подробно наилучший вариант осуществления настоящего изобретения (далее называется «настоящий вариант реализации»). Следует отметить, что настоящее изобретение не ограничено настоящими вариантами его реализации, которые приведены ниже, и может быть модифицировано и осуществлено разнообразными способами в пределах данного объема. Следует отметить, что относительное расположение на чертежах, такое как справа или слева, сверху или снизу, основано на относительном расположении, показанном на чертежах, если не указано иное. Кроме того, соотношение размеров на чертежах не ограничено соотношением, показанным на чертежах.

<Катионообменная мембрана>

[0014] Фиг.1 представляет боковой вид в разрезе первого варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации. Фиг.2 представляет концептуальную схему первого варианта катионообменной мембраны согласно настоящему варианту реализации. Катионообменная мембрана 1 представляет собой катионообменную мембрану, по меньшей мере включающую: тело 14 мембраны, содержащее фтористый полимер, имеющий ионообменную группу; и два или более армирующих заполнителя 10, расположенных приблизительно параллельно внутри тела 14 мембраны. Тело 14 мембраны снабжено двумя или более отверстиями для элюирования 12, образованными между смежными друг другу армирующими заполнителями 10. Кроме того, если предположить, что расстояние между смежными друг другу армирующими заполнителями 10 представлено как a, расстояние между армирующими заполнителями 10 и отверстиями для элюирования 12, смежными друг другу, представлено как b, расстояние между смежными друг другу отверстиями для элюирования 12 представлено как c и число отверстий для элюирования 12, образованных между смежными друг другу армирующими заполнителями 10, представлено как n, то по меньшей мере существуют a, b, c и n, удовлетворяющие соотношению, представленному следующим выражением (1) или выражением (2).

b>a/(n+1)... (1)

c>a/(n+1)... (2)

[0015] Тело 14 мембраны выполняет функцию селективного пропускания катионов и содержит фтористый полимер. Тело 14 мембраны предпочтительно имеет по меньшей мере сульфоксильный слой 142, имеющий группу сульфоновой кислоты в качестве ионообменной группы, и карбоксильный слой 144, имеющий группу карбоновой кислоты в качестве ионообменной группы. Как правило, катионообменную мембрану 1 используют таким образом, что сульфоксильный слой 142 расположен на анодной стороне (α) электролизера, а карбоксильный слой 144 расположен на катодной стороне (β) электролизера. Сульфоксильный слой 142 образован из имеющего низкое электрическое сопротивление материала и предпочтительно представляет собой пленку большой толщины с точки зрения прочности мембраны. Карбоксильный слой 144 предпочтительно обладает высокой способностью отделения анионов, даже если толщина пленки мала. За счет содержания карбоксильного слоя 144, как отмечено выше, можно дополнительно улучшить селективную проницаемость катионов, таких как ионы натрия. Тело 14 мембраны является удовлетворительным до тех пор, пока оно выполняет функцию селективного пропускания катионов и содержит фтористый полимер, и его структура не должна обязательно ограничиваться вышеупомянутой структурой. Используемый здесь термин «способность отделения анионов» означает свойство предотвращать внедрение или проникновение анионов в катионообменную мембрану.

[0016] Фтористый полимер, используемый в теле 14 мембраны, может включать фтористый полимер, имеющий ионообменную группу или предшественник ионообменной группы, который может быть превращен в ионообменную группу гидролизом, образованный фторированным углеводородом в качестве основной цепи с функциональной группой, способной превращаться в ионообменную группу, например, путем гидролиза, в качестве подвесной боковой цепи, для которого применима обработка в расплаве. Пример способа получения такого фтористого полимера будет описан ниже.

[0017] Фтористый полимер можно получать, например, путем сополимеризации по меньшей мере одного мономера, выбранного из следующей первой группы, и по меньшей мере одного мономера, выбранного из следующей второй группы и/или следующей третьей группы, или, альтернативно, получать путем гомополимеризации одного мономера, выбранного из любой из следующих первой, второй и третьей групп.

[0018] Мономер первой группы может включать, например, винилфторидное соединение. Примеры винилфторидного соединения могут включать винилфторид, тетрафторэтилен, гексафторпропилен, винилиденфторид, трифторэтилен, хлортрифторэтилен и перфтор(алкилвинилэфир). В частности, в том случае, когда катионообменную мембрану 1 согласно настоящему варианту реализации используют в качестве мембраны для щелочного электролиза, в качестве винилфторидного соединения предпочтительно используют перфтормономер. Например, предпочтительным является перфтормономер, выбранный из группы, которую составляют тетрафторэтилен, гексафторпропилен и перфтор(алкилвинилэфир).

[0019] Мономер второй группы может включать, например, виниловое соединение, имеющее функциональную группу, способную превращаться в группу карбоновой кислоты (ионообменную группу типа карбоновой кислоты). Виниловое соединение, имеющее функциональную группу, способную превращаться в группу карбоновой кислоты (ионообменную группу типа карбоновой кислоты), может включать, например, мономер, представленный формулой CF2=CF(OCF2CYF)s-O(CZF)t-COOR (где s представляет собой целое число от 0 до 2, t представляет собой целое число от 1 до 12, каждый из Y и Z независимо представляет собой F или CF3, и R представляет собой низшую алкильную группу) и т.п.

Среди них предпочтительным является соединение, представленное формулой CF2=CF(OCF2CYF)n-O(CF2)m-COOR, где n представляет собой целое число от 0 до 2, m представляет собой целое число от 1 до 4, Y представляет собой F или CF3, и R представляет собой CH3, C2H5 или C3H7. В частности, когда катионообменную мембрану согласно настоящему варианту реализации используют в качестве катионообменной мембраны для щелочного электролиза, в качестве мономера предпочтительно используют по меньшей мере перфторсоединение. Однако поскольку алкильная группа (см. вышеупомянутый R) сложноэфирной группы отделяется от полимера во время гидролиза, алкильная группа (R) не может представлять собой перфторалкильную группу, в которой все атомы водорода замещены атомами фтора. Среди них более предпочтительными являются, например, мономеры, представленные ниже:

CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2COOCH3,

CF2=CFOCF2CF(CF3)O(CF2)2COOCH3,

CF2=CF[OCF2CF(CF3)]2O(CF2)2COOCH3,

CF2=CFOCF2CF(CF3)O(CF3)3COOCH3,

CF2=CFO(CF2)2COOCH3,

CF2=CFO(CF2)3COOCH3.

[0020] Мономер третьей группы может включать, например, виниловое соединение, имеющее функциональную группу, способную превращаться в группу сульфоновой кислоты (ионообменную группу сульфонового типа). В качестве винилового соединения, имеющего функциональную группу, способную превращаться в группу сульфоновой кислоты (ионообменную группу сульфонового типа), предпочтительным является, например, мономер, представленный формулой CF2=CFO-X-CF2-SO2F (где X представляет собой перфторгруппу). Их конкретные примеры могут включать мономеры, представленные ниже:

CF2=CFOCF2CF2SO2F,

CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2SO2F,

CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2CF2SO2F,

CF2=CF(CF2)2SO2F,

CF2=CFO[CF2CF(CF3)O]2CF2CF2SO2F,

CF2=CFOCF2CF(CF2OCF3)OCF2CF2SO2F.

Среди них более предпочтительными являются CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2CF2SO2F и CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2SO2F.

[0021] Из данных мономеров можно получить сополимеры, используя способ полимеризации, разработанный для гомополимеризации и сополимеризации этиленфторида, в частности общий способ полимеризации, используемый для тетрафторэтилена. Например, в неводном способе реакцию полимеризации можно проводить, используя инертный растворитель, такой как перфторуглеводород и хлорфторуглерод, в присутствии инициатора радикальной полимеризации, такого как пероксид перфторуглерода и азосоединение, при условиях: температура от 0 до 200°C и давление от 0,1 до 20 МПа.

[0022] В вышеупомянутой сополимеризации вид сочетания вышеупомянутых мономеров и их соотношение конкретно не ограничены, и их выбирают и определяют в зависимости от типа и количества функциональных групп, которые желательно ввести в получаемый фтористый полимер. Например, чтобы получить фтористый полимер, содержащий только карбоксилатную функциональную группу, по меньшей мере один вид мономера может быть выбран, каждый из вышеупомянутых первой и второй групп, и сополимеризован. Кроме того, чтобы получить полимер, содержащий только сульфонилфторидную функциональную группу, по меньшей мере один вид мономера может быть выбран, каждый из вышеупомянутых первой и третьей групп, и сополимеризован. Кроме того, чтобы получить фтористый полимер, имеющий карбоксилатную функциональную группу и сульфонилфторидную функциональную группу, по меньшей мере один вид мономера может быть выбран, каждый из вышеупомянутых первой, второй и третьей групп, и сополимеризован. В этом случае желательный фтористый полимер можно получать также путем отдельной полимеризации сополимера, образованного из мономеров, выбранных из вышеупомянутых первой и второй групп, и сополимера, образованного из мономеров, выбранных из вышеупомянутых первой и третьей групп, и их последующего смешивания. Кроме того, соотношение в смеси мономеров конкретно не ограничено; однако чтобы увеличить количество функциональных групп на звено полимера, можно увеличить соотношение мономеров, выбранных из вышеупомянутых второй и третьей групп.

[0023] Суммарная ионообменная емкость фторсодержащего сополимера конкретно не ограничена; однако она предпочтительно составляет от 0,5 до 2,0 мг-экв/г в расчете на сухой полимер, а предпочтительнее от 0,6 до 1,5 мг-экв/г в расчете на сухой полимер. Использованная здесь суммарная ионообменная емкость означает эквивалентное количество обменных групп на единицу массы сухого полимера и может быть определена нейтрализационным титрованием и т.д.

[0024] Катионообменная мембрана 1 по настоящему варианту реализации предпочтительно дополнительно имеет покровные слои 146 и 148, если это необходимо с точки зрения предотвращения осаждения газа на поверхности катодной стороны и поверхности анодной стороны. Материал, из которого состоят покровные слои 146 и 148, конкретно не ограничен; однако с точки зрения предотвращения осаждения газа предпочтительно включать неорганическое вещество. Примеры неорганического вещества могут включать оксид циркония и оксид титана. Способ получения покровных слоев 146 и 148 конкретно не ограничен, и можно использовать способ, известный в данной области техники. Например, можно упомянуть способ нанесения жидкости, содержащей мелкодисперсные частицы неорганического оксида, диспергированные в растворе связующего полимера, путем распыления и т.д.

[0025] Катионообменная мембрана 1 содержит два или более армирующих заполнителя 10, расположенных приблизительно параллельно внутри тела 14 мембраны. Армирующий заполнитель 10 означает элемент для улучшения механической прочности катионообменной мембраны 1 и стабильности ее размеров. Использованная здесь стабильность размеров означает свойство подавления расширения и сжатия катионообменной мембраны в желательном интервале. Катионообменная мембрана, обладающая превосходной стабильностью размеров, не расширяется и не сжимается более чем это необходимо, например, в процессе гидролиза и электролиза и сохраняет стабильные размеры в течение продолжительного времени. Элемент, который составляет армирующий заполнитель 10, может представлять собой, но конкретно не ограничен им, например, армирующий заполнитель, образованный из армирующей нити. Использованная здесь армирующая нить представляет собой элемент, который составляет армирующий заполнитель, и означает нить, способную придавать желательную механическую прочность катионообменной мембране и устойчиво присутствовать в катионообменной мембране.

[0026] Вид армирующего заполнителя 10 конкретно не ограничен; однако можно использовать, например, тканое полотно (текстильную ткань), нетканое полотно и трикотажное полотно, применяя вышеупомянутую армирующую нить. Среди них, с точки зрения удобства в изготовлении, предпочтительным является тканое полотно. Что касается плетения тканого полотна, предпочтительным является полотняное плетение. Толщина тканого полотна конкретно не ограничена; однако она предпочтительно составляет от 30 до 250 мкм, а предпочтительнее от 30 до 150 мкм. Кроме того, плотность плетения (число тканых волокон на единицу длины) армирующей нити конкретно не ограничена; однако она предпочтительно составляет от 5 до 50 нитей на дюйм.

[0027] Коэффициент открытия армирующего заполнителя 10 конкретно не ограничен; однако он предпочтительно составляет 30% или более и 90% или менее. Коэффициент открытия предпочтительно составляет 30% или более с точки зрения электрохимических свойств катионообменной мембраны и предпочтительно составляет 90% или менее с точки зрения механической прочности мембраны. Предпочтительнее коэффициент открытия составляет 50% или более, а еще предпочтительнее 60% или более.

[0028] Коэффициент открытия здесь означает отношение (B) суммы площадей, через которые может проходить вещество, такое как ионы, к (A) сумме площадей поверхности катионообменной мембраны и выражен как (B)/(A). Значение (B) представляет собой сумму площадей, через которые могут проходить катионы и электролит и т.д. без препятствия со стороны, например, армирующего заполнителя, армирующей нити и т.д., содержащихся в катионообменной мембране. Способ определения коэффициента открытия будет описан более подробно. Фотографируется изображение поверхности катионообменной мембраны (катионообменной мембраны перед покрытием). Площади областей, где не присутствует армирующий заполнитель, суммируют, получая значение (B). После этого по площади поверхности изображения катионообменной мембраны получают значение (A). Коэффициент открытия вычисляют делением (B) на (A).

[0029] Материал для армирующей нити, составляющей армирующий заполнитель 10, конкретно не ограничен; однако он предпочтительно представляет собой материал, обладающий стойкостью к кислотам, щелочам и т.д. В частности, материал, содержащий фтористый полимер, является более предпочтительным с точки зрения сохранения термической и химической стойкости в течение продолжительного времени. Примеры указанного здесь фтористого полимера могут включать политетрафторэтилен (PTFE), сополимер тетрафторэтилена и перфторалкилвинилового эфира (PFA), сополимер этилена и тетрафторэтилена (ETFE), сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, сополимер трифторхлорэтилена и этилена и поливинилиденфторид (PVDF). Среди них политетрафторэтилен (PTFE) является предпочтительным с точки зрения термической и химической стойкости.

[0030] Линейная плотность армирующей нити, используемой в армирующем заполнителе 10, конкретно не ограничена; однако она предпочтительно составляет от 20 до 300 денье, а предпочтительнее от 50 до 250 денье. Армирующая нить может представлять собой моноволокно или мультиволокно. Кроме того, можно использовать пряжу из него, нить в виде ленты и т.д.

[0031] Особенно предпочтительным видом армирующего заполнителя 10 является армирующий заполнитель, содержащий PTFE, с точки зрения химической и термической стойкости, и пленочная нить или высокоориентированное моноволокно с точки зрения прочности. В частности, пленочная нить, полученная разрезанием высокопрочного пористого листа, состоящего из PTFE, на лентоподобные куски, или полотняное плетение с использованием высокоориентированного моноволокна, состоящего из PTFE с линейной плотностью от 50 до 300 денье и плотностью плетения от 10 до 50 нитей на дюйм, является предпочтительным, а армирующий заполнитель, имеющий толщину в пределах диапазона от 50 до 100 мкм, является более предпочтительным. Кроме того, коэффициент открытия катионообменной мембраны, содержащей армирующий заполнитель, предпочтительнее составляет 60% или более.

[0032] В теле 14 мембраны образованы два или более отверстия для элюирования 12. Отверстия для элюирования 12 представляют собой отверстия, которые можно использовать в качестве каналов протекания катионов, образовавшихся при электролизе, и электролита. Путем образования отверстий для элюирования 12 можно обеспечить подвижность образующихся при электролизе ионов щелочных металлов и электролита. Форма отверстий для элюирования 12 конкретно не ограничена. В том случае, когда катионообменную мембрану изготавливают в соответствии со способом, описанным ниже, отверстия для элюирования 12 в теле мембраны образуются путем растворения удаляемой нити в кислоте или щелочи; следовательно, форма отверстий для элюирования 12 является такой же, как форма удаляемой нити.

[0033] Как показано на фиг.1, катионообменная мембрана 1 содержит отверстия для элюирования 12a, образованные в перпендикулярном плоскости бумаги направлении, и отверстие для элюирования 12b, образованное в продольном направлении параллельно плоскости бумаги. То есть отверстие для элюирования 12b, образованное в продольном направлении параллельно плоскости бумаги, образовано приблизительно перпендикулярным армирующему заполнителю 10. Отверстие для элюирования 12b предпочтительно образовано таким образом, что отверстие для элюирования 12b поочередно проходит через анодную сторону (сторону рядом с сульфоксильным слоем 142) и катодную сторону (сторону рядом с карбоксильным слоем 144) армирующего заполнителя 10. Благодаря такой структуре в той части, где отверстие для элюирования 12b образовано на катодной стороне армирующего заполнителя 10, катион (например, ион натрия), переносимый через электролит, загруженный в отверстие для элюирования, может протекать также на катодную сторону армирующего заполнителя 10. В результате, поскольку поток катионов не прерывается, можно дополнительно уменьшать электрическое сопротивление катионообменной мембраны 1.

[0034] Следует отметить, что на фиг.1 катионообменная мембрана 1 содержит отверстия для элюирования 12a, образованные в перпендикулярном плоскости бумаги направлении, и отверстия для элюирования 12b, образованные в продольном направлении параллельно плоскости бумаги. Число n отверстий для элюирования 12, образованных между смежными друг другу армирующими заполнителями 10, означает число отверстий для элюирования 12, расположенных в одном и том же направлении. В случае фиг.1 число отверстий для элюирования 12a, образованных в перпендикулярном плоскости бумаги направлении, указано как число n в перпендикулярном плоскости бумаги направлении; в то время как число отверстий для элюирования 12b, образованных в продольном направлении параллельно плоскости бумаги, указано как число n в продольном направлении параллельно плоскости бумаги.

[0035] Как показано на фиг.2, если предположить, что расстояние между смежными друг другу армирующими заполнителями 10 представлено как a, расстояние между армирующими заполнителями 10 и отверстиями для элюирования 12, смежными друг другу, представлено как b, расстояние между смежными друг другу отверстиями для элюирования 12 представлено как c и число отверстий для элюирования 12, образованных между смежными друг другу армирующими заполнителями 10, представлено как n, то существуют по меньшей мере a, b, c и n, удовлетворяющие соотношению, представленному следующим выражением (1) или выражением (2).

b>a/(n+1)... (1)

c>a/(n+1)... (2)

[0036] В данных выражениях a/(n+1) соответствует расстоянию между отверстиями для элюирования, когда они расположены с равными интервалами между армирующими заполнителями 10. В интервале между армирующими заполнителями 10, где присутствуют a, b, c и n, удовлетворяющие соотношению, представленному выражением (1), расстояние b между армирующими заполнителями 10 и отверстиями для элюирования 12, смежными друг другу, больше, чем равные интервалы (a/(n+1)). В этом случае в качестве расстояния b между армирующими заполнителями 10 и отверстиями для элюирования 12, смежными друг другу, существуют два расстояния между смежными армирующими заполнителями 10, то есть существуют два значения b (более конкретно, на фиг.2 одно существует между армирующим заполнителем 10 слева и отверстием для элюирования 12, а другое - между армирующим заполнителем 10 справа и отверстием для элюирования 12). В настоящем варианте реализации считается удовлетворительным, если по меньшей мере одно из двух значений b удовлетворяет соотношению, представленному выражением (1). Предпочтительнее, если оба из двух значений b, которые присутствуют между смежными армирующими заполнителями 10, удовлетворяют соотношению в выражении (1). Следует отметить, что a представляет собой сумму всех значений b и всех значений c, которые присутствуют между смежными друг другу армирующими заполнителями, хотя это очевидно из определения.

[0037] В интервале между армирующими заполнителями 10, где присутствуют a, b, c и n, удовлетворяющие соотношению, представленному выражением (2), интервал c между смежными друг другу отверстиями для элюирования 12 больше, чем равные интервалы (a/(n+1)). В этом случае в качестве расстояния c между смежными друг другу отверстиями для элюирования 12 существуют два или более расстояния c, если n=3 или более. То есть существуют два или более значения c. В этом случае в настоящем варианте реализации считается удовлетворительным, если по меньшей мере одно значение c удовлетворяет соотношению, представленному выражением (2).

[0038] Как очевидно из приведенного выше описания, в катионообменной мембране 1 по настоящему варианту реализации считается удовлетворительным, если по меньшей мере одно расположение удовлетворяет соотношению, представленному выражением (1) или выражением (2).

[0039] Кроме того, отверстия для элюирования 12 предпочтительно расположены в приблизительно симметричных положениях относительно середины смежных армирующих заполнителей. При этом два значения b, присутствующие между смежными армирующими заполнителями, становятся приблизительно равными друг другу.

[0040] Если армирующие заполнители 10 и отверстия для элюирования 12 образованы в теле 14 мембраны таким образом, чтобы удовлетворить соотношению в выражении (1) или выражении (2), можно улучшить, по меньшей мере, механическую прочность катионообменной мембраны