Способ переработки короотвала и технологическая площадка для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к способу переработки и утилизации короотвала, являющегося продуктом отхода на целлюлозно-бумажных комбинатах. В образованный короотвал вводят осадки сточных вод очистных сооружений, содержащие масс.%: влажность 92-96; массовая доля органических веществ 62-66; массовая доля общего азота 5,6-7,3; массовая доля общего фосфора (Р2O5) 4,8-6,5; тяжелые металлы 0,02-2,0; остаточная нефть - 0,015-0,25; рН - 6,8, в соотношении кора:реагент (ОСВ), соответственно 8:2 с последующей аэрацией короотвала атмосферным воздухом, при этом в качестве разбавителя для реагента используют дренажные воды короотвала, а для получения органического удобрения процесс прокачки тела короотвала реагентом и воздухом повторяют неоднократно. Повышается эффективность ликвидации тела короотвала и превращения его массы в органическое удобрение. 2 ил., 3 табл., 3 пр.

Реферат

Изобретение относится к способу переработки и утилизации короотвала, являющегося продуктом отхода на целлюлозно-бумажных комбинатах.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ утилизации содержимого короотвала - гидролизного лигнина и ила очистных сооружений целлюлозно-бумажного производства [1].

Известен совместный способ переработки твердых бытовых отходов и осадков сточных вод [3].

Кроме того, известен способ компостирования твердых отходов нефтехимического производства (нефтешламы) в сочетании с другими промышленными отходами в полевых условиях [2].

Распространенным способом утилизации содержимого короотвалов в настоящее время является их сжигание. Однако использование данного метода приводит к дополнительному загрязнению атмосферного воздуха. А при длительном времени складирования использование древесной коры в качестве топлива становится малоэффективным из-за ее низкой калорийности отхода.

Задачей создания изобретения является ликвидация тела короотвала и превращение его массы в органическое удобрение.

Это достигается тем, что происходит переработка содержимого короотвала и его превращение в органическое удобрение, которое подлежит экскавации и транспортировке на место его использования.

Поставленная задача решается с помощью признаков 1-го пункта формулы изобретения, общих с прототипом, таких как способ переработки короотвала с использованием реагента, и отличительных существенных признаков, таких как в образованный короотвал вводят осадки сточных вод (ОСВ) очистных сооружений, содержащие, мас.%: влажность 92- 96; массовая доля органических веществ 62-66; массовая доля общего азота 5,6-7,3; массовая доля общего фосфора (Р2О5) 4,8-6,5; тяжелые металлы 0,02-2,0; остаточная нефть 0,015-0,25; рН 6,8, в соотношении кора:реагент (ОСВ) соответственно 8:2 с последующей аэрацией короотвала атмосферным воздухом, при этом в качестве разбавителя для реагента используют дренажные воды короотвала, а для получения органического удобрения процесс прокачки тела короотвала реагентом и воздухом повторяют неоднократно.

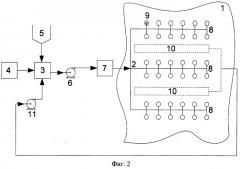

Поставленная задача решается с помощью признаков 2-го пункта формулы изобретения, таких как технологическая площадка для переработки и утилизации короотвала, включающая последовательно установленное и связанное трубопроводами с запорной арматурой следующее оборудование: смеситель для приготовления реагента, подключенный первым входом к емкости для разбавителя реагента, вторым входом - к емкости с ОСВ, а выходом - к насосной станции через компрессор к системе скважин, установленных в тело короотвала, например, по прямоугольной сетке нагнетательных скважин, снабженных перфорационными трубами для закачки реагента, а также последующей прокачки с помощью компрессора скважин атмосферным воздухом тела короотвала, при этом в основании короотвала выполнена траншея с защитной дамбой, подключенной трубопроводом через насос к третьему входу смесителя.

В п.3 формулы изобретения отражена конструктивная особенность выполнения перфорационных труб, а именно предпочтительно используют перфорированные трубы длиной 6 м, диаметром отверстий 12,5 мм равноудаленных друг от друга на расстоянии 30 мм.

В п.4 формулы изобретения приведена особенность размещения скважин на короотвале, а именно сетка для размещения нагнетательных скважин выполнена с шагом 6 м.

Вышеперечисленная совокупность существенных признаков позволяет получить следующий технический результат - возможность переработка и утилизация короотвала с получением органического удобрения непосредственно при обработке самого тела короотвала, а не при его частичной обработке.

Изобретение дает возможность получить органическое удобрение при переработке отходов короотвала, исключить постоянный источник загрязнения воздуха, являющийся результатом самовозгорания глубоких слоев тела короотвала, а также очистить территорию, занимаемую телом короотвала, и использовать ее для дальнейшего народнохозяйственного использования.

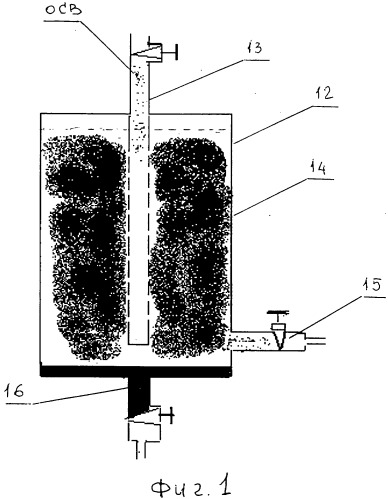

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 приведена лабораторная установка для переработки короотвала; на фиг.2 - технологическая площадка для реализации предлагаемого способа, и также нижеследующими конкретными примерами.

Технологическая площадка (фиг.2) для переработки и утилизации короотвала 1 включает последовательно установленное и связанное трубопроводами 2 с запорной арматурой (не показана) следующее оборудование: смеситель 3 для приготовления реагента, подключенный первым входом к емкости 4 для разбавителя реагента, вторым входом - к емкости 5 с ОСВ, а выходом - к насосной станции 6 через компрессор 7 к системе скважин 8, установленных в тело короотвала 1, например, по прямоугольной сетке нагнетательных скважин, снабженных перфорационными трубами 9 для закачки реагента, а также последующей прокачки с помощью компрессора 7 скважин 8 атмосферным воздухом тела короотвала 1. В основании короотвала выполнена траншея с защитной дамбой 10, подключенной трубопроводом через насос 11 к третьему входу смесителя 3.

В установке используют перфорированные трубы длиной 6 м, диаметром отверстий 12,5 мм, равноудаленных друг от друга на расстояние 30 мм. Сетка для размещения нагнетательных скважин выполнена с шагом 6 м.

Фрагмент лабораторной установки, приведенный на фиг.1, содержит реактор 12 с установленной в него перфорационной трубкой 13, через которую подается реагент-ОСВ. В реактор закладывается кора 14, которая замачивается реагентом, полученная пульпа-удобрение подается через патрубок 15 в накопитель (не показан), а осадок дренажных вод спускается из реактора по патрубку 16 в емкость для последующей подачи в реактор. По трубке 13 содержимое реактора периодически продувается атмосферным воздухом с помощью компрессора (не показан).

Общие условия процесса переработки.

Осадок сточных вод (ОСВ) очистных сооружений, используемый в качестве реагента для обработки коры, содержит, мас.%: влажность 92-96; массовая доля органических веществ 62-66; массовая доля общего азота 5,6-7,3; массовая доля общего фосфора (Р2О5) 4,8-6,5; тяжелые металлы 0,02-2,0; остаточная нефть 0,015-0,25; рН 6,8.

Ликвидация отходов короотвала достигается за счет активирования анаэробного процесса совместного сбраживания путем нагнетания в тело короотвала осадка сточных вод (ОСВ) или активного ила очистных сооружений.

В результате вышеуказанного процесса происходит образование органоминерального удобрения, которое может быть использовано на приусадебных участках и сельском хозяйстве.

Ввод органических веществ в тело короотвала осуществляется путем закачивания в разбуренные перфорированные нагнетательные скважины.

Нагнетательные скважины изготовлены из перфорированных труб внешним диаметром 15 см. Диаметр перфорационных отверстий составлял 12,5 мм, которые равноудалены друг от друга на 30 мм. Верхняя часть трубы не перфорировалась и выступала из тела короотвала на 1,0 м. Разбуривание осуществлялось согласно прямоугольной сетке 6,0×6,0 м, в узлах которой находились нагнетательные скважины фиг.2). Глубина нагнетательных скважин составляла 6,0 м.

Перед обустройством нагнетательных скважин с помощью бульдозера на поверхности короотвала разравнивалась площадка, на которой осуществлялась разметка мест разбуривания.

Закачку ОСВ с содержанием воды 93-96% производили с помощью нагнетательного шнекового насоса.

Для активирования микробиологических процессов совместного сбраживания коровых и органических остатков в теле короотвала раз в три дня производилась прокачка нагнетательных скважин атмосферным воздухом со скоростью 80 м3/ч в течение 2-3 часов.

Для улавливания дренажных вод, содержащих высокое содержание органических веществ, азота фосфора и образующихся после процессов фильтрации ОСГЗ у основания короотвала, обустраивали приемную траншею с защитной дамбой. Скопившуюся в результате фильтрационных процессов жидкость использовали для разбавления ОСВ.

При введении в скважины ОСВ в них значительно увеличивается обводненность, которая предотвращала процессы самовозгорания короотвала.

Благодаря компостированию коры совместно с органическими отходами можно получить органические удобрения, утилизировать ОСВ, а также ликвидировать постоянный очаг горения

Срок совместного компостирования для получения органоминерального удобрения составляет 0,5 года.

Технический результат достигается за счет совместного сбраживания коровых и органических остатков, получения при этом органического удобрения и ликвидации постоянного очага горения.

Пример 1.

Операцию по ликвидации короотвала производили в лабораторных условиях на установке фиг.1. Согласно изобретению осуществлялась периодическая прокачка коры реагентом и продувка воздухом. Эксперимент продолжался в течение 6 месяцев, результаты которого приведены в табл.1.

В качестве реагента использовали осадок сточных вод содержащий, мас.%: влажность до 100; массовая доля органических веществ 62; массовая доля общего азота 5,6; массовая доля общего фосфора (Р2O5) 4,8; тяжелые металлы 0,02; остаточная нефть 0,015; рН 6,8. Соотношение кора:реагент (ОСВ) 8:2.

Продувка атмосферным воздухом со скоростью 80 м3/ч в течение 2-3 часов.

Пример 2.

Утилизацию короотвала проводили на технологической площадке, для чего искусственно создали модель короотвала. Его обработка соответствовала порядку действий, описанному в примере 1. Согласно изобретению осуществлялась периодическая прокачка реагентом и продувка воздухом коры.

Полученные результаты приведены в табл.2.

В качестве реагента использовали осадок сточных вод, содержащий, мас.%: влажность до 100; массовая доля органических веществ 66; массовая доля общего азота 7,3; массовая доля общего фосфора (Р2О5) 6,5; тяжелые металлы 2,0; остаточная нефть 0,25; рH 6,8. Соотношение кора:реагент (ОСВ) 8:2.

Продувка атмосферным воздухом со скоростью 80 м3/ч в течение 2-3 часов.

Пример 3.

Совместную рекультивацию шламового осадка нефтехимического производства, нефтезагрязненного грунта и активного ила очистных сооружений проводили также на технологической площадке с сохранением порядка действий, указанных в предыдущих двух примерах. Согласно изобретению осуществлялась периодическая прокачка реагентом и продувка воздухом коры.

В табл.3 указаны результаты проведенной работы. В качестве реагента использовали осадок сточных вод, содержащий, мас.%: влажность до 100; массовая доля органических веществ 64; массовая доля общего азота 6,45; массовая доля общего фосфора (Р2O5) 5,65; тяжелые металлы 1,01; остаточная нефть 0,13; рН 6,8. Соотношение кора:реагент (ОСВ) 8:2.

Продувка атмосферным воздухом со скоростью 80 м3/ч в течение 2-3 часов.

Таким образом, в предлагаемом способе обезвреживание шламового осадка нефтехимического производства, содержащего токсичные органические отходы и тяжелые металлы, а также уменьшение остаточной нефти в нефтезагрязненном грунте происходит за счет синергетического эффекта при их смешивании с активным илом очистных сооружений. Пример 3 подтверждает следующий технический результат - снижение содержания нефтепродуктов и уменьшение концентрации тяжелых металлов в шламовом осадке, не превышающем ПДК.

Уменьшение концентрации тяжелых металлов в ОСВ происходит за счет его разбавления путем смешивания с короотвалом и перевода металлов в неподвижные формы.

Содержание тяжелых металлов в полученной смеси не превышает значения ПДК.

| Таблица 1Влияние осадка сточных вод на сбраживание отходов короотвала | |||||

| Влажность, % | N общ, % | Р2O5, % | хпк (мг/г) | бпк (мг/г) | |

| К+ОСВ(1:1) | 89 | 2,32 | 1,47 | 12680 | 672 |

| К+ОСВ(8:2) | 90 | 1,69 | 0,74 | 647 | 423 |

| К+ОСВ(6:4) | 93 | 2,04 | 1,34 | 963 | 406 |

| К+ОСВ(4:6) | 94 | 2,64 | 1,86 | 11090 | 587 |

| ОСВ | 96 | 3,89 | 2,43 | 14680 | 1124 |

| к | 64 | 0,76 | 0,26 | 275 | 68 |

| Таблица 2Утилизация отходов короотвала на технологической площадке | |||||

| N общ., % | Р2O5, % | гумус, % | хпк (мг/г) | бпк (мг/г) | |

| K+ОСВ | 2,74 | 1,78 | 5,14 | 1372 | 1039 |

| ОСВ | 3,17 | 2,09 | 0,9 | 1584 | 1345 |

| к | 0,81 | 0,21 | 2,15 | 305 | 110 |

| Таблица 3Характеристика основных биогенных элементов после совместного сбраживания отходов короотвала и осадка сточных вод | |||||

| N общ, % | Р2O5, % | гумус, % | Хпк (мг/г) | Бпк (мг/г) | |

| К+ОСВ(1:1) | 2,41 | 1,64 | 5,6 | 11747 | 646 |

| К+ОСВ(8:2) | 1,49 | 0,61 | 6,4 | 594 | 397 |

| К+ОСВ(6:4) | 1,96 | 1,35 | 6,1 | 876 | 387 |

| К+ОСВ(4:6) | 2,34 | 1,61 | 5,7 | 10069 | 512 |

| ОСВ | 3,89 | 2,37 | 0,8 | 12673 | 979 |

| к | 0,76 | 0,21 | 3,7 | 246 | 74 |

Из описания и практического применения настоящего изобретение специалистам будут очевидны и другие частные формы его выполнения. Данное описание и примеры рассматриваются как материал, иллюстрирующий изобретение, сущность которого и объем патентных притязаний определены в нижеследующей формуле изобретения совокупностью существенных признаков и их эквивалентами.

Литература

1. Арчегова И.Б., Хабибуллина Ф.М., Шубаков А.А., Горбунов А.А. Совместная утилизация промышленных отходов. Экология и промышленность России. 2008, №5, с.22-25.

2. Капелькина Л.П., Скорик Ю.И., Венцюлис Л.С. Использование осадка сточных вод для рекультивации земли на полигонах. Экология и промышленность России. 2009, №9, с.52-55.

3. Никитина Е.В., Якушева О.И., Гусарова А.В., Наумова Р.П. Биоремедиация отходов нефтехимического производства с использованием компостирования. Биотехнология, 2006, №1, с.53-61.

Способ переработки короотвала с использованием реагента, отличающийся тем, что в образованный короотвал вводят осадки сточных вод очистных сооружений, содержащие масс.%: влажность 92-96; массовая доля органических веществ 62-66; массовая доля общего азота 5,6-7,3; массовая доля общего фосфора (Р2O5) 4,8-6,5; тяжелые металлы 0,02-2,0; остаточная нефть - 0,015-0,25; рН - 6,8, в соотношении кора:реагент (ОСВ) соответственно 8:2 с последующей аэрацией короотвала атмосферным воздухом, при этом в качестве разбавителя для реагента используют дренажные воды короотвала, а для получения органического удобрения процесс прокачки тела короотвала реагентом и воздухом повторяют неоднократно.