Амплитудный способ радиопеленгования и радиопеленгатор для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к радиопеленгации. Достигаемый технический результат - повышение точности пеленгования и упрощение конструкции радиопеленгатора. Указанный технический результат достигается тем, что способ включает прием радиосигнала с помощью M антенн, выполненных идентичными и направленными, образующих эквидистантную кольцевую антенную решетку, причем используют количество M антенн, выбираемое по формуле M=4l+2, где l=1, 2, 3, … - целые положительные числа, не равные нулю. Кроме того, антенны выполняют с шириной главного лепестка диаграммы направленности по уровню минус три децибела, не меньшей угла между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки. Производят измерение амплитуд Um сигналов, оценивают азимут θ ⌢ источника радиосигнала. Радиопеленгатор содержит M антенн, радиоприемный блок, вычислитель азимута и генератор синхроимпульсов. Вычислитель азимута θ ⌢ выполнен с возможностью обеспечения вычислений функции вида

θ ⌢ = a r c t g ∑ m = 1 M U m sin α m ∑ m = 1 M U m cos α m ,

где Um - амплитуда сигнала, принятого m-й антенной; αm - угол между осевой линией m-й антенны и осевой линией антенной решетки; m=1, 2, …, M. 2 н.п. ф-лы, 22 ил., 2 табл.

Реферат

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано в системах обнаружения и определения местоположения источников радиоизлучения.

Известен амплитудный способ радиопеленгования, заключающийся в том, что принимают радиосигнал с помощью M антенн, идентичных, направленных, образующих в плоскости пеленгования антенную решетку - кольцевую и эквидистантную, причем количество M антенн выбрано не менее трех, осевые линии (фокальные оси) антенн, совпадающие с направлениями их главных лепестков диаграмм направленности, сдвинуты в плоскости пеленгования одна относительно другой таким образом, что диаграммы направленности смежных антенн пересекаются на уровне не более трех децибел, а всех М антенн в сумме перекрывают сектор пеленгования 360° (2π радиан), измеряют амплитуды сигналов, принятых антеннами антенной решетки, выбирают порядковый номер антенны с максимальной амплитудой принятого сигнала и определяют в пределах от 0 до 2π радиан азимут источника радиосигнала путем сравнения максимальной амплитуды сигнала и амплитуд сигналов, принятых двумя антеннами, являющимися соседними относительно антенны с выбранным порядковым номером, с учетом угловой ориентации в плоскости пеленгования осевой линии антенны с максимальной амплитудой принятого сигнала и априорной информации о форме главного лепестка диаграмм направленности антенн [Патент Российской Федерации RU №2319975, G01S 5/04, опубл. 2008 г.].

Необходимо отметить, что вышеупомянутое эквидистантное размещение осевых линий (фокальных осей) M антенн антенной решетки в плоскости пеленгования с угловым шагом ΔαM, зависящим от ширины диаграмм направленности антенн по уровню три децибела, может быть охарактеризовано в виде размещения осевых линий (фокальных осей) антенн, проходящих через центр антенной решетки, ориентированных относительно прямой линии, являющейся осевой линией антенной решетки, совпадающей с осевой линией одной из антенн антенной решетки, под соответствующими углами αm, определяемыми по формуле

где m=1, 2, …, M - порядковый номер антенн антенной решетки, причем за первый порядковый номер антенны антенной решетки принята антенна, осевая линия которой совпадает с осевой линией антенной решетки; ΔαM - угол между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки, определяемый по формуле

причем количество М антенн, не меньшее трех, выбирают таким образом, что угол ΔαM между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки не превышает ширину главного лепестка диаграмм направленности антенн по уровню минус три децибела.

Ограничением известного амплитудного способа радиопеленгования являются низкая точность пеленгования из-за наличия методических ошибок пеленгования, обусловленных погрешностями аппроксимации в широком диапазоне длин волн (частот) формы главного лепестка диаграмм направленности антенн и искажениями формы главного лепестка диаграммы направленности антенн из-за взаимного влияния антенн в составе антенной решетки.

Известен также радиопеленгатор, содержащий M антенн, где M≥3, выполненных идентичными, направленными с кардиоидными диаграммами направленности, образующих в плоскости пеленгования антенную решетку - кольцевую и эквидистантную, причем осевые линии антенн, совпадающие с направлениями максимумов их диаграмм направленности, размещены в плоскости антенной решетки, проходят через центр антенной решетки и ориентированы относительно прямой линии, являющейся осевой линией антенной решетки, совпадающей с осевой линией одной из антенн антенной решетки, под соответствующими углами αm, определяемыми по формуле (1), радиоприемный блок, выполненный M-канальным с идентичными каналами и возможностью измерения амплитуд Um сигналов в каждом канале, вычислитель азимута, выполненный с возможностью определения в пределах от 0 до 2π радиан азимута источника радиосигнала по измеренным значениям амплитуд сигналов в каждом канале, и генератор синхроимпульсов, синхронизирующий работу радиоприемного блока и вычислителя азимута [Патент Австралии №409960, G01S 5/57, опубл. 1971 г.].

Ограничением этого радиопеленгатора являются невысокая точность, низкая чувствительность пеленгования и ограниченный рабочий диапазон, обусловленные, во-первых, наличием методических ошибок пеленгования из-за искажений формы кардиодных диаграмм направленности антенн, связанных с частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн в составе антенной решетки, во-вторых, небольшим коэффициентом направленного действия антенн с кардиодной диаграммой направленности.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному способу является амплитудный способ радиопеленгования, заключающийся в том, что принимают радиосигнал с помощью М антенн, где M≥3, идентичных, направленных с кардиоидными диаграммами направленности, образующих в плоскости пеленгования антенную решетку - кольцевую и эквидистантную, причем осевые линии антенн, совпадающие с направлениями их главных лепестков диаграмм направленности, размещены в плоскости антенной решетки, проходят через центр антенной решетки и ориентированы относительно прямой линии, являющейся осевой линией антенной решетки, совпадающей с осевой линией одной из антенн антенной решетки, под соответствующими углами αm, определяемыми по формуле

где m=1, 2, …, M - порядковый номер антенн антенной решетки, а за первый порядковый номер антенны антенной решетки принята антенна, осевая линия которой совпадает с осевой линией антенной решетки, измеряют амплитуды Um сигналов, принятых m-ми антеннами антенной решетки, и определяют в пределах от 0 до 2π радиан азимут источника радиосигнала, характеризуемый как угол, отсчитываемый по часовой стрелке между осевой линией антенной решетки и проекцией направления вектора распространения электромагнитной волны радиосигнала на плоскость пеленгования, по формуле

[Козьмин В.А., Уфаев В.А. Алгоритмы и характеристики точности амплитудного пеленгования. - Антенны, 2010, №5(156), с.55-60].

Ограничениями наиболее близкого аналога амплитудного способа радиопеленгования являются низкие точность и чувствительность пеленгования, обусловленные, во-первых, наличием методических ошибок пеленгования из-за искажений формы кардиодных диаграмм направленности антенн, связанных с частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн в составе антенной решетки, во-вторых, небольшим коэффициентом направленного действия антенн с кардиодной диаграммой направленности.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному радиопеленгатору является радиопеленгатор, содержащий M антенн, выполненных идентичными, направленными, образующих в плоскости пеленгования антенную решетку - кольцевую и эквидистантную, причем осевые линии антенн, совпадающие с направлениями их главных лепестков диаграмм направленности, размещены в плоскости антенной решетки, проходят через центр антенной решетки и ориентированы относительно прямой линии, являющейся осевой линией антенной решетки, совпадающей с осевой линией одной из антенн антенной решетки, под соответствующими углами αm, определяемыми по формуле

где m=1, 2, …, M - порядковый номер антенн антенной решетки, причем за первый порядковый номер антенны антенной решетки принята антенна, осевая линия которой совпадает с осевой линией антенной решетки, а количество М антенн выбрано не меньшим трех и обеспечивающем угол между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки, не превышающий ширину главного лепестка диаграмм направленности антенн по уровню минус три децибела, радиоприемный блок, выполненный M-канальным с идентичными каналами и возможностью измерения амплитуд Um сигналов в каждом канале, вычислитель азимута, выполненный с возможностью выбора по измеренным значениям амплитуд Um сигналов в каждом канале порядкового номера антенны с максимальной амплитудой принятого сигнала и определения в пределах от 0 до 2π радиан азимута источника радиосигнала путем сравнения максимальной амплитуды сигнала и амплитуд сигналов, принятых двумя антеннами, являющимися соседними относительно антенны с выбранным порядковым номером, с учетом угловой ориентации в плоскости пеленгования осевой линии антенны с максимальной амплитудой принятого сигнала и априорной информации о форме главного лепестка диаграмм направленности антенн, и генератор синхроимпульсов, синхронизирующий работу радиоприемного блока и вычислителя азимута, причем выход генератора синхроимпульсов соединен с синхровходами радиоприемного блока и вычислителя азимута, входы каналов радиоприемного блока соединены с выходами соответствующих антенн, а выходы каналов радиоприемного блока соединены с соответствующими входами вычислителя азимута, выход которого служит выходной шиной радиопеленгатора для формирования значения азимута θ ⌢ источника радиосигнала, характеризуемого как угол, отсчитываемый по часовой стрелке между осевой линией антенной решетки и проекцией направления вектора распространения электромагнитной волны радиосигнала на плоскость пеленгования. Устройство этого радиопеленгатора по существу изложено в описании в указанном ранее патенте Российской Федерации RU №2319975. (Мобильный пеленгатор АРК-МП-1 (АРТИКУЛ-М1) http://ircos.ru/ru/mbl_mpl.html).

Ограничением наиболее близкого аналога радиопеленгатора является низкая точность пеленгования в широком диапазоне длин волн (частот) из-за наличия методических ошибок пеленгования, обусловленных погрешностями аппроксимации в широком диапазоне длин волн (частот) формы главного лепестка диаграмм направленности антенн и искажениями формы главного лепестка диаграмм направленности антенн, возникающими из-за взаимного влияния антенн в составе антенной решетки. Кроме того, дополнительным ограничением наиболее близкого аналога является сложность реализации, обусловленная необходимостью формирования расчетным или экспериментальным путем данных о форме главного лепестка диаграмм направленности антенн.

В целом указанные ограничения приводят к снижению качества пеленгации и ограничению области применения радиопеленгатора.

Решаемая изобретением задача - повышение качества пеленгации и расширение арсенала технических средств для пеленгации источников радиоизлучения.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении способа, - повышение точности пеленгования за счет уменьшения методических ошибок пеленгования, обусловленных искажениями формы диаграмм направленности антенн, связанными с частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн в составе антенной решетки, и повышение чувствительности пеленгования за счет обеспечения возможности использования направленных антенн с увеличенным коэффициентом направленного действия.

Технический результат, который может быть получен при выполнении радиопеленгатора, - повышение точности пеленгования в широком рабочем диапазоне длин волн за счет уменьшения методических ошибок пеленгования, обусловленных искажениями формы диаграмм направленности антенн, связанными с частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн в составе антенной решетки, и упрощение устройства за счет исключения необходимости использования априорной информации о форме главного лепестка диаграмм направленности антенн.

Поставленная задача решается тем, что в амплитудном способе радиопеленгования, заключающемся в том, что принимают радиосигнал с помощью M антенн, идентичных, направленных, образующих в плоскости пеленгования антенную решетку кольцевую и эквидистантную, причем осевые линии антенн, совпадающие с направлениями их главных лепестков диаграмм направленности, размещены в плоскости антенной решетки, проходят через центр антенной решетки и ориентированы относительно прямой линии, являющейся осевой линией антенной решетки, совпадающей с осевой линией одной из антенн антенной решетки, под соответствующими углами αm, определяемыми по формуле

где m=1, 2, …, M - порядковый номер антенн антенной решетки, а за первый порядковый номер антенны антенной решетки принята антенна, осевая линия которой совпадает с осевой линией антенной решетки,

измеряют амплитуды Um сигналов, принятых m-ми антеннами антенной решетки, и

определяют в пределах от 0 до 2π радиан азимут источника радиосигнала, характеризуемый как угол, отсчитываемый по часовой стрелке между осевой линией антенной решетки и проекцией направления вектора распространения электромагнитной волны радиосигнала на плоскость пеленгования, по формуле

согласно изобретению

используют количество M антенн, выбираемое по формуле

где l=1, 2, 3, … - целые положительные числа, не равные нулю, а антенны выполняют с шириной главного лепестка диаграммы направленности по уровню минус три децибела, не меньшей угла между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки.

Поставленная задача решается также тем, что в радиопеленгаторе, содержащем M антенн, выполненных идентичными, направленными, образующих в плоскости пеленгования антенную решетку - кольцевую и эквидистантную, причем осевые линии антенн, совпадающие с направлениями их главных лепестков диаграмм направленности, размещены в плоскости антенной решетки, проходят через центр антенной решетки и ориентированы относительно прямой линии, являющейся осевой линией антенной решетки, совпадающей с осевой линией одной из антенн антенной решетки, под соответствующими углами αm, определяемыми по формуле

где m=1, 2, …, M - порядковый номер антенн антенной решетки, причем за первый порядковый номер антенны антенной решетки принята антенна, осевая линия которой совпадает с осевой линией антенной решетки, а антенны выполнены с шириной главного лепестка диаграммы направленности по уровню минус три децибела, не меньшей угла между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки, радиоприемный блок, выполненный M-канальным с идентичными каналами и возможностью измерения амплитуд Um сигналов в каждом канале, вычислитель азимута, выполненный с возможностью определения в пределах от 0 до 2π радиан азимута источника радиосигнала по измеренным значениям амплитуд Um сигналов в каждом канале, и генератор синхроимпульсов, синхронизирующий работу радиоприемного блока и вычислителя азимута, причем выход генератора синхроимпульсов соединен с синхровходами радиоприемного блока и вычислителя азимута, входы каналов радиоприемного блока соединены с выходами соответствующих антенн, а выходы каналов радиоприемного блока соединены с соответствующими входами вычислителя азимута, выход которого служит выходной шиной радиопеленгатора для формирования значения азимута источника радиосигнала, характеризуемого как угол, отсчитываемый по часовой стрелке между осевой линией антенной решетки и проекцией направления вектора распространения электромагнитной волны радиосигнала на плоскость пеленгования,

согласно изобретению

использовано количество M антенн, выбираемое по формуле

где l=1, 2, 3, … - целые положительные числа, не равные нулю, а вычислитель азимута выполнен с возможностью обеспечения вычислений функции вида

Решение поставленной задачи с достижением технического результата обусловлено следующим.

В заявленном способе радиопеленгования, в отличие от наиболее близкого аналога, за счет выбора четного количества M антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки в соответствии с соотношением (8) обеспечивается возможность формирования нечетного количества N пар направленных антенн, где , осевые линии которых ориентированы в противоположных направлениях, а разностные диаграммы направленности, получаемые в соответствии с соотношениями, приведенными в числителе и знаменателе формулы (7), характеризуются симметричной в азимутальной плоскости косинусной формой с глубиной минимумов, не зависящей от параметров искажений диаграмм направленности антенн, обусловленных частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн. При этом совокупность N вышеупомянутых разностных диаграмм направленности пар антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки образуют группу симметрии нечетного порядка, что при выполнении антенн, в отличие от наиболее близкого аналога амплитудного способа радиопеленгования, с шириной главного лепестка диаграммы направленности по уровню минус три децибела, не меньшей угла между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки, обеспечивает, во-первых, уменьшение методических ошибок пеленгования с использованием соотношения (7), обусловленных отличием формы диаграмм направленности антенн от кардиоидной формы, во-вторых, повышение чувствительности пеленгования за счет обеспечения возможности использования направленных антенн с увеличенным относительно направленных антенн с кардиоидной диаграммой направленности коэффициентом направленного действия.

Для реализации предложенного амплитудного способа радиопеленгования, в отличие от наиболее близкого аналога радиопеленгатора, количество M антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки выбирают четным в соответствии с соотношением (10), за счет чего обеспечивается возможность формирования нечетного количества N пар направленных антенн, где , осевые линии которых ориентированы в противоположных направлениях, и формирования с их использованием разностных диаграмм направленности, характеризуемых симметричной в азимутальной плоскости косинусной формой с глубиной минимумов, не зависящей от параметров искажений диаграмм направленности антенн, обусловленных частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн. При этом, в отличие от наиболее близкого аналога радиопеленгатора, вычислитель азимута выполняют с возможностью обеспечения вычислений функции вида (11), позволяющей сформировать совокупность N вышеупомянутых разностных диаграмм направленности пар антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки, образующих группу симметрии нечетного порядка, что в условиях априорной неопределенности формы главного лепестка диаграмм направленности антенн обеспечивает, во-первых, уменьшение в широком диапазоне длин волн (частот) методических ошибок пеленгования с использованием соотношения (11), обусловленных отличием формы главного лепестка диаграммы направленности антенн от косинусоидальной, во-вторых, упрощение реализации радиопеленгатора. Кроме того, за счет выбора количества М антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки четным в соответствии с соотношением (10), направления минимумов разностных диаграмм направленности пар антенн, осевые линии которых ориентированы в противоположных направлениях, совпадают с равносигнальными направлениями соседних антенн антенной решетки, что обеспечивает уменьшение зависимости глубины минимумов разностных диаграмм направленности пар антенн от погрешностей конструкции антенной решетки и, соответственно, упрощает реализацию радиопеленгатора с малыми методическими ошибками пеленгования.

Указанные преимущества, а также особенности настоящего изобретения поясняются лучшим вариантом его осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи.

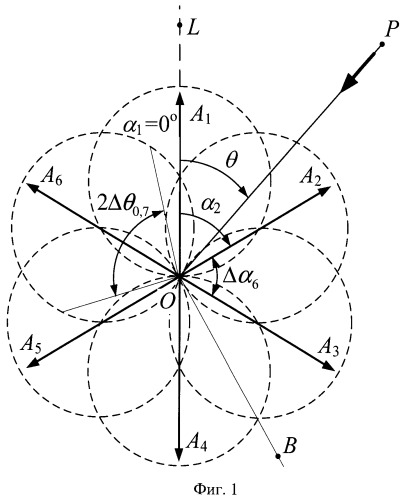

На фиг.1 изображена схема расположения осевых линий и диаграмм направленности антенн шестиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки в плоскости пеленгования, поясняющая сущность заявленного амплитудного способа радиопеленгования и радиопеленгатора для его осуществления;

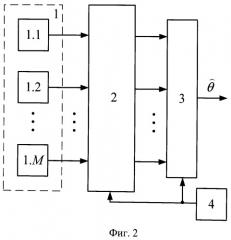

фиг.2 - функциональная схема заявленного радиопеленгатора;

фиг.3 - блок-схема вычислительного алгоритма варианта реализации вычислителя азимута;

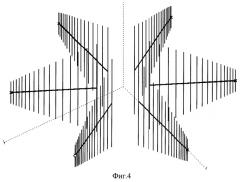

фиг.4 - модель шестиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки из направленных логопериодических вибраторных антенн в прямоугольной системе координат;

фиг.5 - нормированная диаграмма направленности одиночной направленной логопериодической вибраторной антенны, на максимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.6 - то же, что на фиг.5, на среднегеометрической длине волны рабочего диапазона;

фиг.7 - то же, что на фиг.5, на минимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.8 - нормированная диаграмма направленности направленной логопериодической вибраторной антенны, находящейся в составе шестиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки, на максимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.9 - то же, что на фиг.8 на среднегеометрической длине волны рабочего диапазона;

фиг.10 - то же, что на фиг.8, на минимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.11 - нормированная диаграмма направленности направленной логопериодической вибраторной антенны, находящейся в составе десятиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки, на максимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.12 - то же, что на фиг.11, на среднегеометрической длине волны рабочего диапазона;

фиг.13 - то же, что на фиг.11, на минимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.14 - нормированная разностная диаграмма направленности пары направленных логопериодических вибраторных антенн, осевые линии которых ориентированы в противоположных направлениях, находящихся в составе шестиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки, на максимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.15 - то же, что на фиг.14, на среднегеометрической длине волны рабочего диапазона;

фиг.16 - то же, что на фиг.14, на минимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.17 - нормированная разностная диаграмма направленности пары направленных логопериодических вибраторных антенн, осевые линии которых ориентированы в противоположных направлениях, находящихся в составе десятиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки, на максимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.18 - то же, что на фиг.17, на среднегеометрической длине волны рабочего диапазона;

фиг.19 - то же, что на фиг.17, на минимальной длине волны рабочего диапазона;

фиг.20 - график азимутальной зависимости методической ошибки АО пеленгования радиопеленгатора с десятиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки из направленных логопериодических вибраторных антенн на максимальной длине волны рабочего диапазона логопериодических вибраторных антенн;

фиг.21 - то же, что на фиг.20, на среднегеометрической длине волны рабочего диапазона логопериодических вибраторных антенн;

фиг.22 - то же, что на фиг.20, на минимальной длине волны рабочего диапазона логопериодических вибраторных антенн.

Для пояснения физической сущности заявленных амплитудного способа радиопеленгования и радиопеленгатора на фиг.1 представлена схема расположения в плоскости пеленгования осевых линий OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6 и диаграмм направленности (пунктирные линии) антенн шестиэлементной (M=6) эквидистантной кольцевой антенной решетки, центра O антенной решетки, находящегося в плоскости пеленгования, осевой линии OL антенной решетки, проходящей через центр O антенной решетки и совпадающей с осевой линией OA1 антенны антенной решетки, принятой за первую антенну, и равносигнального направления OB - линии, проходящей через центр O антенной решетки и точку пересечения главных лепестков диаграмм наравленности соседних антенн. На фиг.1 также показаны направление вектора распространения электромагнитной волны пеленгуемого источника радиоизлучения P, характеризуемого углом θ (азимутом), отсчитываемым в пределах от 0 до 2π радиан по часовой стрелке между осевой линией OL антенной решетки и направлением OP на источник радиоизлучения. На фиг.1, кроме того, обозначено: α1=0° - угол между совпадающими осевой линией OA1 первой антенны и осевой линией OL антенной решетки; α2 - угол между осевой линией OA 2 второй антенны и осевой линией OL антенной решетки; Δα6 - угол между осевыми линиями соседних антенн шестиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решетки; 2Δθ0,7 - ширина главного лепестка диаграмм направленности антенн по уровню минус три децибела (по уровню 0,707 относительно максимума диаграммы направленности по полю).

Заявленный амплитудный способ радиопеленгования осуществляется следующим образом (фиг.1).

Под воздействием электромагнитного поля радиосигнала, излучаемого источником радиоизлучения, характеризуемого амплитудой E и фазой φ0 в центре O эквидистантной кольцевой антенной решетки, а также - направлением вектора распространения электромагнитной волны, характеризуемым азимутом θ, на выходах M антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки с количеством M антенн, выбранным удовлетворяющим соотношению (8), и антеннами, выполненными идентичными направленными с шириной 2Δθ0,7 главного лепестка диаграмм направленности по уровню минус три децибела (по уровню 0,707 относительно максимума диаграммы направленности по полю), не меньшей угла ΔαM между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки, определяемого соотношением (2), формируются сигналы , которые без учета составляющих радиосигналов, обусловленных внутренними шумами каналов радиоприемного устройства радиопеленгатора, описываются соотношениями

где Um=h(λ)dm(θ, λ)E - амплитуда сигнала, принятого m-ой антенной антенной решетки, m=1, 2, …, M; dm(θ, λ) - нормированная диаграмма направленности (по полю) m-ой антенны; ψm (θ, λ) - фазовая диаграмма m-ой антенны; t - время; i - мнимая единица; - круговая частота радиосигнала (c=3·108 ì/n - скорость света); λ - длина волны радиосигнала; h(λ) - эффективная действующая длина идентичных антенн антенной решетки, определяемая в случае согласования антенн с радиоприемным каналом, имеющим входное сопротивление 50 Ом, по формуле

где - эффективная действующая длина полуволнового симметричного вибратора в режиме идеального согласования с радиоприемным каналом, имеющим входное сопротивление 50 Ом; Gλ/2 - коэффициент усиления идентичных направленных антенн относительно полуволнового симметричного вибратора.

Нормированная диаграмма направленности dm(θ, λ) типовых широко диапазонных направленных антенн в широком диапазоне изменения длин волн λ при выборе соответствующих значений параметров направленной антенны может быть аппроксимирована косинусной зависимостью от азимута θ главного лепестка диаграммы направленности по полю в соответствии с соотношением

где η - уровень боковых лепестков диаграммы направленности направленной антенны, удовлетворяющий соотношению η<<1.

При этом ширина 2Δθ0,7 главного лепестка диаграммы направленности (по уровню минус три децибела) типовой широкодиапазонной направленной антенны с косинусной зависимостью от азимута в главного лепестка диаграммы направленности по полю, равная 90°, превышает максимально возможное значение угла ΔαM между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки, которое с учетом (2) равно 60° при минимально возможном количестве M антенн, выбираемом по формуле (8) и равном шести, то есть (фиг.1).

За счет выбора в соответствии с соотношением (8) количества М антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки четным обеспечивается возможность формирования нечетного количества N пар направленных n-й и (n+N)-й антенн, осевые линии которых ориентированы в противоположных направлениях, причем осевые линии n-й и (n+N)-й антенн, совпадающие с направлениями главных лепестков их диаграмм направленности, расположены в азимутальной плоскости в направлениях, проходящих через центр O эквидистантной кольцевой антенной решетки, ориентированных относительно осевой линии OL эквидистантной кольцевой антенной решетки под углами αn и αn+N α соответственно, определяемыми соотношениями

где n=1, 2, …, N - порядковый номер пеленгационной пары антенн; где

По измеренным значениям N пар амплитуд Un и Un+N сигналов, принятых вышеупомянутыми соответствующими парами n-й и (n+N)-й антенн, формируются N разностных сигналов Rn в виде

которые соответствуют разностным диаграммам направленности пар n-й и (n+N)-й антенн, характеризуются в круговом азимутальном секторе однозначными косинусными зависимостями от азимута θ и, с учетом (6), (8), (12)-(16), описываются следующими приближенными соотношениями:

где n=1, 2, …, N;

Путем весового суммирования N разностных сигналов Rn, соответствующих косинусным разностным диаграммам направленности n-й и (n+N)-й антенн эквидистантной кольцевой антенной решетки, могут быть получены усредненные разностные сигналы S и C, соответствующие усредненным синусной и косинусной диаграммам направленности эквидистантной кольцевой антенной решетки в виде следующих соотношений:

Так как с учетом (6), (15)-(17) выполняются следующие соотношения

то из соотношений (19)-(22) следует формула (7) для получения в пределах от 0 до 2π радиан однозначной оценки азимута источника радиоизлучения с использованием измеренных значений амплитуд Um сигналов

В случае выполнения антенн М-элементной эквидистантной кольцевой антенной решетки с более высоким коэффициентом направленного действия и, соответственно, с меньшей шириной 2Δθ0,7 главного лепестка диаграммы направленности, по сравнению с направленными антеннами с кардиоидной зависимостью от азимута в диаграммы направленности, для осуществления предложенного амплитудного способа радиопеленгования с малыми методическими ошибками пеленгования количество М антенн увеличивают и выбирают удовлетворяющим формуле (8), определяющей возрастающий ряд количества М антенн антенной решетки (M=6; M=10; M=14 и так далее), и соотношению

Радиопеленгатор, реализующий предложенный амплитудный способ радиопеленгования (фиг.2) содержит М антенн 1.1, 1.2, 1М (идентичные, направленные), образующих в плоскости пеленгования антенную решетку 1 - кольцевую и эквидистантную, причем осевые линии антенн, совпадающие с направлениями их главных лепестков диаграмм направленности, размещены в плоскости антенной решетки 1, проходят через центр антенной решетки 1 и ориентированы относительно прямой линии, являющейся осевой линией антенной решетки 1, совпадающей с осевой линией одной из антенн антенной решетки 1, под соответствующими углами αm, определяемыми по формуле , где m=1, 2, …, M - порядковый номер антенн антенной решетки 1, причем за первый порядковый номер антенны антенной решетки 1 принята антенна, осевая линия которой совпадает с осевой линией антенной решетки 1, а антенны 1.1, 1.2, 1.M выполнены с шириной главного лепестка диаграммы направленности по уровню минус три децибела, не меньшей угла между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки 1. Устройство, кроме того, имеет радиоприемный блок 2, выполненный M-канальным с идентичными каналами и возможностью измерения амплитуд Um сигналов в каждом канале, вычислитель азимута 3, выполненный с возможностью определения в пределах от 0 до 2π радиан азимута источника радиосигнала по измеренным значениям амплитуд Um сигналов в каждом канале и априорно заданным параметрам вычислений αm, и генератор синхроимпульсов 4, синхронизирующий работу радиоприемного блока 2 и вычислителя азимута 3. При этом выходы антенн 1.1, 1.2, 1.M подсоединены к входам соответствующих каналов радиоприемного блока 2. Выходы каналов радиоприемного блока 2 подсоединены к соответствующим входам вычислителя азимута 3. Выход генератора синхроимпульсов 4 подсоединен к синхровходам радиоприемного блока 2 и вычислителя азимута 3. Выход вычислителя азимута служит выходной шиной радиопеленгатора для формирования значения азимута θ ⌢ источника радиосигнала. Кроме того, количество M антенн антенной решетки 1 и, соответственно, каналов M-канального радиоприемного блока 2 выбирают из формулы (10), которая определяет возрастающий ряд количества M антенн антенной решетки 1 и каналов радиоприемного блока 2, необходимого для осуществления изобретения: M=6; M=10; M=14 и так далее.

Радиопеленгатор (фиг.2), реализующий заявленный амплитудный способ радиопеленгования, работает следующим образом.

Радиосигналы, принятые антеннами 1.1, 1.2, 1.3, 1.М, описываемые соотношениями (12), с их выходов поступают на входы соответствующих каналов радиоприемного блока 2. По команде, поступающей с выхода генератора синхроимпульсов 4 на синхровход радиоприемного блока 2, сигналы , поступившие на входы соответствующих М каналов радиоприемного блока 2 (m=1, 2, …, M), подвергаются типовым для современных многоканальных радиоприемных блоков со спектральной обработкой сигналов преобразованиям: синхронной фильтрации в полосе частот ΔF, усилению, преобразованию на промежуточную частоту с идентичными общими комплексными коэффициентами передачи каналов радиоприемного блока 2, получаемыми либо с использованием идентичных каналов радиоприемного блока 2, либо с использованием результатов калибровки неидентичности общих комплексных коэффициентов передачи каналов радиоприемного блока 2, синхронному преобразованию сигналов промежуточной частоты в цифровые сигналы путем дискретизации по уровню и времени принимаемых сигналов Um(pdΔt) и осуществления дискретного преобразования Фурье (в частности, быстрого преобразования Фурье) с получением действительной и мнимой составляющих сигналов, являющихся цифровыми эквивалентами принимаемых радиосигналов:

где Δt - интервал равномерной дискре