Емкостный прибор и резонансная схема

Иллюстрации

Показать всеЗаявленное изобретение относится к области электротехники и направлено на предотвращение изменения емкости при смещении электродов, расположенных один напротив другого через слой диэлектрика. Емкостный прибор согласно изобретению содержит слой (10) диэлектрика, первый электрод (11), выполненный на заданной поверхности (10а) слоя (10) диэлектрика, и второй электрод (12), выполненный на противоположной поверхности (10b) слоя (10) диэлектрика. Первый и второй электроды (11, 12) выполнены такой формы, чтобы даже в случае смещения первого электрода (11) в заданном направлении относительно второго электрода (12) площадь перекрывающейся области противоположных электродов между первым электродом (11) и вторым электродом (12) оставалась неизменной. Повышение стабильности работы емкостных приборов с переменной емкостью является техническим результатом заявленного изобретения. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 61 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к емкостному прибору и резонансной схеме, включающей такой прибор, и более конкретно к емкостному прибору и резонансной схеме, включающей такой прибор с небольшой емкостью порядка пФ, например.

Уровень техники

Обычно емкостные приборы с переменной емкостью, которая изменяется в результате подачи внешних сигналов смещения, используют для управления частотой, периодом времени или другими подобными параметрами входного сигнала. Такие емкостные приборы с переменной емкостью присутствуют на рынке в виде, например, диодов с переменной емкостью (варикапов) и микроэлектромеханических (MEMS) приборов.

Кроме того, в обычных устройствах предложен способ использования описанных выше емкостных приборов с переменной емкостью в качестве схем защиты в бесконтактных электронных картах с интегральными схемами (1C) (см., например, PTL 1). Согласно способу, описанному в PTL 1, емкостный прибор с переменной емкостью используют в качестве схемы защиты с целью предотвращения разрушения схемы управления, построенной на основе полупроводникового прибора с низким выдерживаемым напряжением, под воздействием слишком сильного принимаемого сигнала, когда бесконтактная электронная карта поднесена близко к устройству чтения/записи таких карт.

На фиг.60 представлена блок-схема бесконтактной электронной карты, предложенной в документе PTL 1. В этом документе PTL 1 в качестве емкостного прибора с переменной емкостью используют диод 303d с переменной емкостью. Последовательная схема, построенная из конденсатора 303с для устранения смещения и диода 303d с переменной емкостью, присоединена параллельно резонансной схеме, включающей катушку индуктивности 303а и конденсатор 303b.

В PTL 1 напряжение Vout постоянного тока (DC), полученное путем детектирования принимаемого сигнала в детекторной схеме 313, делят в резистивном делителе, образованном резисторами 314а и 314b. Затем напряжение постоянного тока, полученное в результате резистивного деления (напряжение постоянного тока, действующее на резисторе 314b), подают на диод 303d с переменной емкостью через катушку 315 индуктивности, служащую для устранения флуктуации напряжения постоянного тока, с целью подстройки емкости диода 303d с переменной емкостью. Иными словами, напряжение постоянного тока после резистивного деления используют в качестве управляющего напряжения для диода 303d с переменной емкостью.

В PTL 1 при слишком сильном принимаемом сигнале емкость диода 303d с переменной емкостью становится небольшой под воздействием управляющего напряжения, так что резонансная частота приемной антенны становится высокой. В результате отклик на принимаемый сигнал на резонансной частоте f0, которую имела приемная антенна 303 до изменения емкости, оказывается меньше, чем перед уменьшением емкости, что позволяет уменьшить уровень принимаемого сигнала. Согласно способу, предложенному в PTL 1, блок 320 обработки сигнала (схема управления) оказывается, таким образом, защищен посредством емкостного прибора с переменной емкостью.

Авторы настоящего изобретения предложили также прибор на основе сегнетоэлектрического материала в качестве емкостного прибора с переменной емкостью (см., например, PTL 2). Документ PTL 2 предлагает емкостный прибор 400 с переменной емкостью, имеющий электродную структуру, как показано на фиг.61 (А) и фиг.61 (В), для повышения надежности и производительности. Фиг.61 (А) представляет схематичный вид в перспективе емкостного прибора 400 с переменной емкостью, а фиг.61 (В) представляет схематичное изображение сечения емкостного прибора 400 с переменной емкостью. В емкостном приборе 400 с переменной емкостью согласно PTL 2 на каждой из четырех граней слоя 404 диэлектрика, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, выполнена своя клемма. Из этих четырех клемм две противоположные клеммы вдоль одной пары сторон прямоугольника являются сигнальными клеммами 403а и 403b, соединенными с источником сигнала 403, и две противоположные клеммы вдоль другой пары сторон прямоугольника являются клеммами 402а и 402b управления, соединенными с источником 402 управляющего напряжения.

Как показано на фиг.61 (В), внутренняя структура емкостного прибора 400 такова, что несколько управляющих электродов 402с-402g и несколько сигнальных электродов 403с-403f расположены в виде чередующихся слоев через слой 404 диэлектрика. В частности, в структуре, считая от нижнего слоя, расположены в виде слоев один над другим управляющий электрод 402g, сигнальный электрод 403f, управляющий электрод 402f, сигнальный электрод 403е, управляющий электрод 402е, сигнальный электрод 403d, управляющий электрод 402d, сигнальный электрод 403с и управляющий электрод 402с в указанном порядке через слой 404 диэлектрика. В примере, показанном на фиг.61 (В), управляющий электрод 402g, управляющий электрод 402е и управляющий электрод 402с соединены с клеммой 402а управления, управляющий электрод 402f и управляющий электрод 402d соединены с другой клеммой 402b управления и сигнальный электрод 403f и сигнальный электрод 403d соединены с сигнальной клеммой 403а. Кроме того, сигнальный электрод 403е и сигнальный электрод 403с соединены с другой сигнальной клеммой 403b.

В случае емкостного прибора 400 с переменной емкостью согласно PTL 2 напряжение можно подавать индивидуально на клеммы управления и сигнальные клеммы, а несколько сигнальных электродов и управляющих электродов расположены в виде слоев внутри емкостного прибора 400 с переменной емкостью, что позволяет увеличить емкость при небольшой стоимости. В дополнение к этому, емкостный прибор 400 с переменной емкостью, имеющий структуру, описанную в PTL 2, может быть изготовлен легко и с небольшими затратами. Более того, в случае емкостного прибора 400 с переменной емкостью согласно PTL 2 не нужен конденсатор для устранения смещения.

Список литературы

PTL 1: Публикация заявки на патент Японии No.08-7059

PTL 2: Публикация заявки на патент Японии No.2007-287996

Раскрытие изобретения

Для изготовления емкостного прибора с переменной емкостью, имеющего небольшую емкость, с использованием сегнетоэлектрического материала с большой относительной диэлектрической проницаемостью, необходимо увеличить расстояние между электродами путем увеличения толщины слоя диэлектрика или уменьшить площадь противоположных электродов. Однако увеличение толщины слоя диэлектрика ведет к уменьшению напряженности электрического поля в диэлектрике, так что управляющее напряжение, необходимое для изменения емкости рассматриваемого емкостного прибора с переменной емкостью, становится высоким.

С другой стороны, если вместо увеличения толщины слоя диэлектрика уменьшить площадь электродов, активное сопротивление емкостного прибора с переменной емкостью возрастет. Поскольку это сопротивление емкостного прибора с переменной емкостью обратно пропорционально числу слоев электродов, для решения указанной выше проблемы обычно увеличивают число слоев диэлектрика, чтобы увеличить число электродов, выполненных на противоположных сторонах этих слоев. Однако в этом случае, если возникает относительное смещение между электродами, расположенными один напротив другого через каждый слой диэлектрика, емкость каждого слоя изменяется.

В результате появляется проблема, заключающаяся в том, что разброс емкостей между индивидуальными емкостными приборами с переменной емкостью становится большим, так что невозможно стабильно изготавливать емкостные приборы с переменной емкостью, обладающие емкостью нужной величины.

Отмеченная выше проблема возникает аналогичным образом в обоих случаях - и в емкостном приборе с переменной емкостью, имеющем только две клеммы и не имеющем дополнительных клемм управления, что предлагается в PTL 1, и в емкостном приборе с переменной емкостью, имеющем четыре клеммы и в том числе клеммы управления, что предлагается в PTL 2.

Далее, проблема разброса емкостей между индивидуальными емкостными приборами с переменной емкостью не ограничивается только емкостными приборами с переменной емкостью, а возникает аналогичным образом для емкостных приборов, емкости которых трудно изменить вовсе, независимо от типа входного сигнала (переменный ток или постоянный ток) и уровня этого сигнала.

Настоящее изобретение было создано для решения указанной выше проблемы, так что целью настоящего изобретения является уменьшение изменений емкости из-за смещения между электродами, расположенными один напротив другого через слой диэлектрика, что позволяет стабильно изготавливать емкостные приборы с заданной емкостью.

Для решения указанной выше проблемы емкостный прибор согласно настоящему изобретению включает слой диэлектрика, первый электрод, созданный на заданной поверхности слоя диэлектрика, и второй электрод, выполненный на противоположной поверхности слоя диэлектрика напротив этой заданной поверхности. Первый электрод имеет первую заданную форму. Второй электрод имеет первую область, перекрывающую проекцию, полученную в результате проецирования первого электрода на противоположную поверхность, и выполнен в такой второй форме, что площадь первой области не изменяется даже в том случае, когда происходит относительное смещение первого электрода в заданном направлении в пределах указанной заданной поверхности.

В рамках настоящего изобретения, даже если первый электрод смещается в заданном направлении относительно второго электрода, площадь области (первой области), где проекция, полученная посредством проецирования первого электрода на сторону второго электрода, и второй электрод перекрывают один другого, не изменяется. Таким образом, согласно одному из вариантов настоящего изобретения, можно уменьшить изменения емкости из-за смещения между электродами, выполненными через слой диэлектрика один от другого, что позволяет стабильно изготавливать емкостные приборы, имеющие заданную емкость.

Краткое описание чертежей

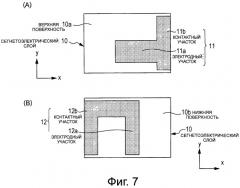

Фиг.1 представляет схему конфигурации многослойного конденсатора.

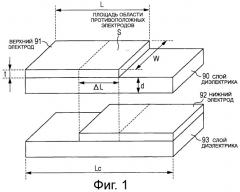

Фиг.2 представляет схематичный вид сечения конденсатора переменной емкости.

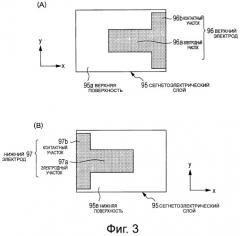

Фиг.3(А) представляет вид сверху конденсатора переменной емкости и фиг.3(В) представляет вид этого конденсатора переменной емкости снизу.

Фиг.4(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, фиг.4(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +y, и фиг.4(С) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -y.

Фиг.5 (А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, фиг.5(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +x, и фиг.5(С) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -x.

Фиг.6 представляет схематичный вид сечения конденсатора переменной емкости согласно первому варианту.

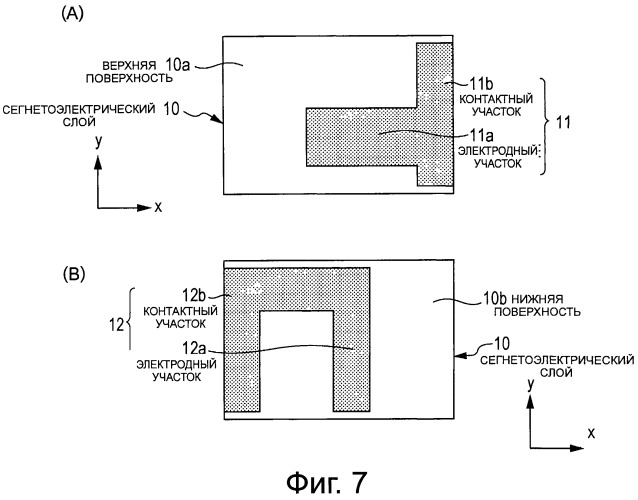

Фиг.7(А) представляет вид сверху конденсатора переменной емкости согласно первому варианту, и фиг.7(В) представляет вид снизу конденсатора переменной емкости согласно первому варианту.

Фиг.8 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, согласно первому варианту.

Фиг.9(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +y, согласно первому варианту, фиг.9(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -y, согласно первому варианту.

Фиг.10(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +x, согласно первому варианту, и фиг.10(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -x, согласно первому варианту.

Фиг.11(А) и фиг.11(В) представляют схемы, показывающие состояние перекрытия между верхним электродом и нижним электродом для случая, когда продольное направление верхнего электрода и продольное направление нижнего электрода параллельны одно другому.

Фиг.12(А) и фиг.12(В) представляют схемы, показывающие состояние перекрытия между верхним электродом и нижним электродом для случая, когда продольное направление верхнего электрода и продольное направление нижнего электрода пересекают одно другое.

Фиг.13 (А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 1, и фиг.13 (В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 1.

Фиг.14 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, согласно Модификации 1.

Фиг.15(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +y, согласно Модификации 1, и фиг.15(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -y, согласно Модификации 1.

Фиг.16(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +x, согласно Модификации 1, и фиг.16(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -x, согласно Модификации 1.

Фиг.17(А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 2, и фиг.17(В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 2.

Фиг.18 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда нет смещения, согласно Модификации 2.

Фиг.19(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +y, согласно Модификации 2, и фиг.19(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -y, согласно Модификации 2.

Фиг.20(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +x, согласно Модификации 2, и фиг.20(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -x, согласно Модификации 2.

Фиг.21 (А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно второму варианту, и фиг.21 (В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно второму варианту.

Фиг.22 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, согласно второму варианту.

Фиг.23 (А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +y, согласно второму варианту, фиг.23(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -y, согласно второму варианту.

Фиг.24(А) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении +x, согласно второму варианту, и фиг.24(В) представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда верхний электрод смещен в направлении -x, согласно второму варианту.

Фиг.25 представляет принципиальную схему окружения конденсатора переменной емкости с двумя клеммами.

Фиг.26 представляет схематичный вид сечения емкостного прибора с переменной емкостью согласно Модификации 3.

Фиг.27 представляет схематичный вид сечения конденсатора переменной емкости согласно третьему варианту.

Фиг.28(А) представляет схему конфигурации первого управляющего электрода конденсатора переменной емкости согласно третьему варианту, фиг, 28(В) представляет схему конфигурации первого сигнального электрода, фиг.28(С) представляет схему конфигурации второго управляющего электрода согласно третьему варианту и фиг.28(D) представляет схему конфигурации второго сигнального электрода.

Фиг.29(А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно четвертому варианту, и фиг.29(В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно четвертому варианту.

Фиг.30 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, согласно четвертому варианту.

Фиг.31(А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 4, и фиг.31(В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 4.

Фиг.32 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, согласно Модификации 4.

Фиг.33 представляет схематичный вид в перспективе конденсатора переменной емкости.

Фиг.34(А) представляет вид сверху конденсатора переменной емкости, показанного на фиг.33, и фиг.34(В) представляет вид сечения по линии А-А на фиг.34(А).

Фиг.35 представляет эквивалентную схему конденсатора переменной емкости, показанного на фиг.33.

Фиг.36(А) представляет схематичный вид в перспективе конденсатора переменной емкости согласно пятому варианту, и фиг.36(В) представляет вид сверху конденсатора переменной емкости согласно пятому варианту.

Фиг.37(А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно пятому варианту, и фиг.37(В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно пятому варианту.

Фиг.38 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, согласно пятому варианту.

Фиг.39(А) представляет схематичный вид в перспективе конденсатора переменной емкости согласно Модификации 5, и фиг.39(В) представляет вид сверху конденсатора переменной емкости согласно Модификации 5.

Фиг.40(А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 5, и фиг.40(В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 5.

Фиг.41 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение в конденсаторе переменной емкости, согласно Модификации 5.

Фиг.42(А) представляет схематичный вид в перспективе конденсатора переменной емкости согласно шестому варианту, и фиг.42(В) представляет вид сверху конденсатора переменной емкости согласно шестому варианту.

Фиг.43 (А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно шестому варианту, и фиг.43 (В) представляет схему конфигурации нижнего электрода конденсатора переменной емкости согласно шестому варианту.

Фиг.44 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижним электродом для случая, когда отсутствует смещение, согласно шестому варианту.

Фиг.45(А) представляет схематичный вид в перспективе емкостного прибора с переменной емкостью согласно седьмому варианту, и фиг.45(В) представляет вид сверху емкостного прибора с переменной емкостью согласно седьмому варианту.

Фиг.46(А) представляет схему конфигурации верхних электродов конденсатора переменной емкости согласно седьмому варианту, и фиг.46(В) представляет схему конфигурации нижних электродов конденсатора переменной емкости согласно седьмому варианту.

Фиг.47 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекциями верхних электродов и нижними электродами для случая, когда отсутствует смещение, согласно седьмому варианту.

Фиг.48 представляет эквивалентную схему емкостного прибора с переменной емкостью согласно седьмому варианту.

Фиг.49 представляет схему, показывающую пример монтажа емкостного прибора с переменной емкостью согласно седьмому варианту.

Фиг.50 представляет схематичное изображение конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью согласно Модификации 6.

Фиг.51(А) представляет схематичный вид в перспективе емкостного прибора с переменной емкостью согласно Модификации 7, и фиг.51(В) представляет вид сверху емкостного прибора с переменной емкостью согласно Модификации 7.

Фиг.52(А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 7, и фиг.52(В) представляет схему конфигурации нижних электродов конденсатора переменной емкости согласно Модификации 7.

Фиг.53 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижними электродами для случая, когда отсутствует смещение, в конденсаторе переменной емкости согласно Модификации 7.

Фиг.54 представляет эквивалентную схему емкостного прибора с переменной емкостью согласно Модификации 7.

Фиг.55 представляет схематичное изображение конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью согласно Модификации 8.

Фиг.56(А) представляет схему конфигурации верхнего электрода конденсатора переменной емкости согласно Модификации 8, и фиг.56(В) представляет схему конфигурации нижних электродов конденсатора переменной емкости согласно Модификации 8.

Фиг.57 представляет схему, показывающую состояние перекрытия между проекцией верхнего электрода и нижними электродами для случая, когда отсутствует смещение, в емкостном приборе с переменной емкостью согласно Модификации 8.

Фиг.58 представляет схематичное изображение конфигурации конденсатора переменной емкости согласно Модификации 9.

Фиг.59 представляет блок-схему конфигурации бесконтактной электронной карточки с интегральной схемой (1C) согласно восьмому варианту.

Фиг.60 представляет собой блок-схему обычной бесконтактной электронной карточки с интегральной схемой.

Фиг.61 (А) представляет схематичный вид в перспективе обычного емкостного прибора с переменной емкостью, имеющего четыре клеммы, и фиг.61 (В) представляет схему сечения обычного емкостного прибора с переменной емкостью, имеющего четыре клеммы.

Осуществление изобретения

Далее примеры емкостного прибора согласно вариантам настоящего изобретения описаны со ссылками на указанные чертежи. Описание дано для емкостных приборов с переменной емкостью в качестве примеров емкостных приборов для нижеследующих вариантов, но настоящее изобретение этим не ограничивается.

1. Первый вариант: Пример конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью, имеющего две клеммы

2. Второй вариант: Пример конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью, имеющего две клеммы и адаптированного для смещения в одном направлении

3. Третий вариант: Пример конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью, имеющего четыре клеммы

4. Четвертый вариант: Пример конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью, позволяющего дополнительно уменьшить величину активного сопротивления электродов

5. Пятый вариант: Пример конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью, позволяющего уменьшить паразитную емкость между внешними клеммами

6. Шестой вариант: Другой пример конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью, позволяющего уменьшить паразитную емкость между внешними клеммами

7. Седьмой вариант: Пример конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью, в котором несколько конденсаторов переменной емкости расположены в виде матрицы в одном слое сегнетоэлектрика

8. Восьмой вариант: Пример конфигурации бесконтактного приемного устройства, содержащего емкостный прибор согласно настоящему изобретению

1. Первый вариант

В первом варианте рассмотрен пример имеющего две клеммы емкостного прибора, в котором нет дополнительных клемм управления с целью регулирования изменений емкости.

Влияние смещения между электродами

Перед описанием конфигурации емкостного прибора с переменной емкостью согласно этому варианту сначала более конкретно и со ссылками на чертежи рассмотрена описанная выше проблема смещения, которую должно разрешить настоящее изобретение.

Фиг.1 показывает схематичную конфигурацию типичного многослойного конденсатора переменной емкости. На этой фиг.1 изображен разобранный вид такого многослойного конденсатора переменной емкости. Многослойный конденсатор переменной емкости имеет такую конфигурацию, в которой один на другой наложены слой, образованный слоем 90 диэлектрика с верхним электродом 91, выполненным на этом слое 90 диэлектрика, и слой, образованный слоем 93 диэлектрика с нижним электродом 92, выполненным на этом слое 93 диэлектрика.

Слой 90 диэлектрика имеет форму пластины. Верхний электрод 91 выполнен на поверхности слоя 90 диэлектрика таким образом, что этот электрод проходит от короткой стороны слоя на расстояние L вдоль длинной стороны слоя 90 диэлектрика. Слой, образованный слоем 93 диэлектрика и нижним электродом 92, имеет такую же конфигурацию, как и слой, образованный слоем 90 диэлектрика и верхним электродом 91.

При наложении слоя, образованного слоем 90 диэлектрика и верхним электродом 91, и слоя, образованного слоем 93 диэлектрика и нижним электродом 92, одного на другой обеспечивают такое перекрытие этих слоев, чтобы участки их поверхностей, где нет электродов (области поверхности, где слои 90 и 93 диэлектрика открыты), не перекрывали один другого. В результате образована область, где проекция верхнего электрода 91 на сторону нижнего электрода 92 перекрывается с нижним электродом 92 (далее эта область называется также областью противоположных электродов). В случае с двумя клеммами конденсатора переменной емкости, показанного на фиг.1, электродные области соответствующих электродов, отличные от области противоположных электродов, соединены с источником сигнала и с источником управляющего напряжения посредством проволочных выводов или аналогичных элементов.

Если площадь области противоположных электродов обозначить S, толщину слоя 90 диэлектрика (межэлектродное расстояние) обозначить d, относительную диэлектрическую проницаемость слоя 90 диэлектрика обозначить εγ и диэлектрическую проницаемость вакуума обозначить ε0, емкость С между верхним электродом 91 и нижним электродом 92 представляется соотношением C=ε0×εγ×(S/d). Кроме того, если ширину каждого электрода обозначить W, толщину каждого электрода обозначить t, число слоев электродов обозначить N и удельное электрическое сопротивление материала электрода обозначить ρ, активное сопротивление R конденсатора переменной емкости на постоянном токе представляется соотношением R=ρ×L/(W×t×N).

Для создания конденсатора переменной емкости, обладающего небольшой емкостью (например, не более 470 пФ), с использованием сегнетоэлектрического материала, относительная диэлектрическая проницаемость εr которого составляет, например, 1000 или более, необходимо увеличить межэлектродное расстояние d (толщину слоя 90 диэлектрика) и/или уменьшить площадь S области противоположных электродов. Однако если межэлектродное расстояние d увеличить, как описано выше, управляющее напряжение, необходимое для изменения величины емкости, станет большим (например, от 50 до 100 В), что не подходит для приложений с низковольтным управлением (например, около 5 В или менее). Поэтому для того чтобы управлять емкостным прибором с переменной емкостью посредством низкого напряжения, необходимо сделать площадь S области противоположных электродов маленькой, т.е. сделать маленьким каждый электрод.

Площадь S области противоположных электродов можно сделать маленькой, уменьшив длину ΔL этой области противоположных электродов в продольном направлении. Если обозначить длину конденсатора как Lc, тогда длину ΔL области противоположных электродов можно получить по формуле ΔL=2L-Lc (где L - длина электрода, см. фиг.1). В предположении фиксированной длины Lc конденсатора эту длину ΔL области противоположных электродов можно уменьшить путем уменьшения длины L электрода. Кроме того, площадь S области противоположных электродов можно также сделать меньше путем уменьшения ширины W электрода.

Однако при уменьшении размеров каждого электрода возникает проблема, заключающаяся в том, что активное сопротивление R этого электрода становится большим. В частности, поскольку, как описано выше, величина активного сопротивления R электрода пропорциональна длине L этого электрода и обратно пропорциональна ширине W электрода, уменьшение ширины W электрода ведет к росту величины активного сопротивления R каждого электрода. Соответственно, если нужно сделать величину активного сопротивления R электрода меньше, то с точки зрения формы электрода желательно сделать его длину L меньше, а ширину W больше.

Описанную выше проблему, связанную с величиной активного сопротивления электрода, можно преодолеть путем увеличения числа N слоев электродов. Однако если увеличить число N слоев электродов, относительное смещение между электродами, расположенными один напротив другого через слой диэлектрика, будет оказывать большее влияние на вариации емкости. Следует отметить, что величина и направление относительного смещения между электродами, расположенными один напротив другого через слой диэлектрика, изменяются в зависимости от точности технологического процесса (например, позиционирования маски или подобных факторов) при формировании электродов.

Далее дано описание смещения между электродами, расположенными один напротив другого через слой диэлектрика, со ссылками на чертежи. На фиг.2 показана схематичная конфигурация обычного конденсатора переменной емкости. В этом случае для простоты изложения описание будет относиться к случаю конденсатора переменной емкости с одним слоем диэлектрика. Конденсатор 94 переменной емкости включает сегнетоэлектрический слой 95 в форме прямоугольного параллелепипеда, а также верхний электрод 96 и нижний электрод 97, выполненные таким образом, что сегнетоэлектрический слой 95 оказывается вложен между этими электродами. Конденсатор 94 переменной емкости, показанный на фиг.2, представляет собой двухполюсник с переменной емкостью. Верхний электрод 96 и нижний электрод 97 соединены с источником сигнала и с источником управляющего напряжения посредством проволочных выводов 98 и 99 соответственно.

Фиг.3(А) и (В) показывают конфигурацию верхнего электрода 96 и нижнего электрода 97 соответственно в конденсаторе 94 переменной емкости. Фиг.3(А) и (В) представляют собой соответственно вид сверху и вид снизу конденсатора 94 переменной емкости.

Верхний электрод 96 имеет Т-образную форму и выполнен на верхней поверхности 95а сегнетоэлектрического слоя 95. Верхний электрод 96 включает контактный участок 96b, сформированный вдоль одной короткой стороны верхней поверхности 95а сегнетоэлектрического слоя 95, и электродный участок 9ба, выступающий от середины контактного участка 96b в направлении (направление x), ортогональном продольному направлению (направление у на фиг.3(А)) контактного участка 96b. Проволочный вывод 98 присоединен к контактному участку 96b.

С другой стороны, нижний электрод 97 имеет Т-образную форму аналогично верхнему электроду 96 и выполнен на нижней поверхности 95b сегнетоэлектрического слоя 95. Нижний электрод 97 включает контактный участок 97b, сформированный вдоль другой короткой стороны нижней поверхности 95b сегнетоэлектрического слоя 95, и электродный участок 97а, выступающий от середины контактного участка 97b в направлении (направление x), ортогональном продольному направлению (направление у на фиг.3(В)) контактного участка 97b. Проволочный вывод 99 присоединен к контактному участку 96b.

На фиг.4(А)-(С) и фиг.5(А)-(С) показано соотношение между областью перекрытия проекции 96р верхнего электрода на сторону нижнего электрода 97 (нижняя поверхность 95b сегнетоэлектрического слоя 95) с нижним электродом 97 и смещением между верхним электродом 96 и нижним электродом 97.

Фиг.4(А) представляет схему, показывающую перекрытие проекции 96р верхнего электрода 96 (далее называется проекцией 96р верхнего электрода) с нижним электродом 97 для случая, когда отсутствует смещение между верхним электродом 96 и нижним электродом 97. Фиг.4(В) представляет схему, показывающую перекрытие проекции 96р верхнего электрода с нижним электродом 97 для случая, когда верхний электрод 96 смещен в направлении +y (направление вверх на чертеже) относительно нижнего электрода 97. Фиг.4С представляет схему, показывающую перекрытие проекции 96р верхнего электрода с нижним электродом 97 для случая, когда верхний электрод 96 смещен в направлении -y (направление вниз на чертеже) относительно нижнего электрода 97. На фиг.4(В) и (С) направление смещения верхнего электрода 96 относительно нижнего электрода 97 обозначено жирной стрелкой.

Подобно фиг.4(А), на фиг.5(А) представлена схема, показывающая перекрытие проекции 96р верхнего электрода 96 с нижним электродом 97 для случая, когда отсутствует смещение между верхним электродом 96 и нижним электродом 97. Фиг.5(В) представляет схему, показывающую перекрытие проекции 96р верхнего электрода с нижним электродом 97 для случая, когда верхний электрод 96 смещен в направлении +x (направление вправо на чертеже) относительно нижнего электрода 97. Фиг.5(С) представляет схему, показывающую перекрытие проекции 96р верхнего электрода с нижним электродом 97 для случая, когда верхний электрод 96 смещен в направлении -x (направление влево на чертеже) относительно нижнего электрода 97. На фиг.5(В) и (С) направление смещения верхнего электрода 96 относительно нижнего электрода 97 обозначено жирной стрелкой.

Когда верхний электрод 96 и нижний электрод 97 смещены один относительно другого, как показано, например, на фиг.4(В) и (С) и фиг.5 (В), образуется электродная область Sao, расположенная вне области Sa противоположных электродов. В этом случае область Sa противоположных электродов оказывается меньше, чем в случае, когда нет смещения. В случае, показанном, например, на фиг.5(С), из-за смещения между верхним электродом 96 и нижним электродом 97 появляется электродная область Sai, добавляемая к области Sa противоположных электродов, так что площадь области Sa противоположных электродов становится больше, чем в случае, когда нет смещения.

При изготовлении многослойного конденсатора 94 переменной емкости, описанного выше, предварительно формируют несколько слоев диэлектрик