Анемометрический зонд с одной или несколькими проволочками и способ его осуществления

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к измерительной технике, в частности к анемометрическим измерениям, а также к способам изготовления анемометрического зонда. Способ изготовления анемометрического зонда для измерения вблизи стенки, включающий позиционирование и удержание прямого участка проволочки (2), содержащей металлический сердечник (20) диаметром d, составляющим от 0,35 до 0,6 мкм, окруженный защитной оболочкой (22), на двух поверхностях (61', 63'). Удаление части оболочки (22) для оголения активной измерительной зоны (14) проволочки длиной l, при этом соотношение l/d составляет от 600 до 1500. Крепление проволочки пайкой на двух стержнях (4, 6, 40, 60) зонда. Также заявлен анемометрический зонд, изготовленный по вышеизложенному способу. Технический результат заключается в повышении точности анемометрического зонда. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 15 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области зондов для выполнения анемометрических измерений вблизи стенки.

В частности, оно относится к зондам или устройствам типа анемометра с горячей проволочкой или анемометра с холодной проволочкой.

Изобретение относится также к способу изготовления такого зонда.

Изобретение относится также к устройству регулирования питания и измерения для такого зонда.

Уровень техники

Следует кратко напомнить принцип работы анемометра с горячей проволочкой: согласно этой технологии очень тонкую металлическую проволочку, как правило, диаметром порядка 2-5 мкм нагревают за счет эффекта Джоуля. Если ее поместить в поток, температура которого ниже температуры проволочки, то она охлаждается за счет принудительной конвекции. Флуктуации скорости и/или температуры текучей среды потока приводят к изменениям температуры проволочки и, следовательно, к изменениям ее электрического сопротивления. Именно эти последние изменения и используют при измерениях.

Электрическая энергия, создаваемая на проволочке и передающаяся в дальнейшем от нее к окружающей среде, может выдаваться электронной схемой по-разному, что позволяет выделить три типа анемометров:

- анемометр постоянного тока,

- анемометр постоянной температуры,

- анемометр постоянного напряжения.

Измерения, осуществляемые вблизи стенки, являются очень специфическими, так как присутствие стенки влияет на измерение скорости. Это выражается в переоценке значения скорости.

Физически эту переоценку можно объяснить следующим образом. По причине перегрева проволочку окружает диффузионное тепловое пятно. Когда расстояние между проволочкой и стенкой становится меньше размера этого горячего пятна, которое охватывает проволочку, происходит передача энергии на стенку. Для проволочки это выражается в увеличении отдаваемой энергии, которое по отношению к калибровочному значению, полученному без стенки, соответствует увеличению измеряемой скорости. Это явление увеличения скорости проявляется начиная с безразмерного расстояния от стенки порядка y+=6. Были разработаны различные аналитические поправки для корректировки измерений, подвергающихся влиянию этого явления наведения пристенного мостика. Все эти методы корректировки имеют один большой общий недостаток в том смысле, что все они (без исключения) построены на ожидаемом результате. Следовательно, их невозможно применять для неустановившегося потока.

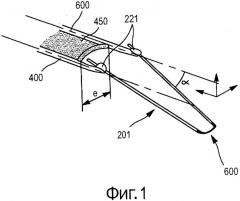

Известный зонд, описанный в документе Ligrani et Bradshow, 1987 и схематично показанный на фиг.1, содержит металлическую проволочку 201 (горячая проволочка диаметром 0,625 мкм) из платинового сплава с 10% родия. Через эту металлическую проволочку в ее активной части 600 (нагреваемая длина) проходит электрический ток, и она имеет U-образную форму.

Эту проволочку крепят на концах двух заостренных стержней 400, 600, скрепленных между собой аральдитовым клеем 450. Крепление на концах стержней производят пайкой (оловом) в двух местах спая 221.

Промежуток е между концами двух стержней составляет примерно 0,5 мм.

Как показано на фиг.1, чтобы нейтрализовать эффект блокировки, который появляется по причине такой близости стержней, проволочка образует плоскость, наклоненную под углом α примерно 15° относительно плоскости, образованной концами 400, 600. Эффект блокировки представляет собой возмущение в потоке из-за слишком близкого расположения концов стержней. Это возмущение влияет на любое измерение, производимое на уровне активной части 600.

Таким образом, задача состоит в создании зонда, позволяющего улучшить характеристики вышеуказанного зонда. В частности, зонд, показанный на фиг.1, характеризуется проблемами вибрационной стойкости и чувствительности.

Другим аспектом измерений рассматриваемого типа является эффект фильтрации. Этот эффект проявляется, когда активная зона является слишком большой, что дает усредненное или интегрированное измерение вместо точечного измерения.

Решением, позволяющим ограничить это явление фильтрации, является уменьшение промежутка между стержнями, чтобы уменьшить длину проволочки. Однако, как было указано выше, при этом появляется эффект блокировки из-за влияния на поток чрезмерной близости стержней, что пояснено авторами Comte-Bellot et al. в статье под названием "On aerodynamic disturbances caused by single hot-wire probes", ASME, J.Applied Mechanics, vol. 38, 767-774, 1971). Это решение, которое состоит в уменьшении активной длины проволочки на основе концепции зонда “Ligrani”, приводит к усилению эффекта блокировки из-за чрезмерной близости стержней.

Среди имеющихся на рынке устройств, таких как зонды, продаваемые компаниями Dantec или TSI, невозможно найти зонды, позволяющие решить вышеуказанные проблемы.

Таким образом, известные зонды, в том числе имеющиеся в продаже анемометрические устройства (как правило, зонд диаметром 2.5 мкм, объединенный с анемометром постоянной температуры), не достаточны для мелкомасштабных измерений турбулентности и совсем не подходят для измерений вблизи стенки, которые нам необходимо производить.

Кроме того, чтобы производить точные измерения скорости и получать все более точные физические характеристики, необходимы зонды с несколькими проволочками, объем которых, ограниченный совокупностью проволочек, является очень небольшим, чтобы можно было считать, что все проволочки находятся в минимальном объеме и что, следовательно, скорость является одинаковой для всех проволочек.

Наконец, реализация зонда этого типа связана со многими технологическими проблемами, большинство из которых пока не решены.

В настоящее время невозможно получить зонд с несколькими проволочками, разделенными очень малыми расстояниями, не превышающими нескольких долей мм.

Одной из задач, решаемых изобретением, является, в частности, разработка способа изготовления, позволяющего воспроизводимо получать зонд с отличными характеристиками. В частности, такой способ делает возможным выполнение зондов как с одной проволочкой, так и зондов с несколькими проволочками, расположенными в виде «X» или с параллельными проволочками.

Раскрытие изобретения

Задача изобретения состоит в создании зонда, содержащего проволочки очень небольшого диаметра в сочетании с большим промежутком между стержнями, для ограничения эффекта блокировки.

В частности, изобретение позволяет воспроизводимо выполнять зонды с использованием проволочек диаметром от 0.35 мкм до 0.625 мкм, например диаметром 0,5 мкм.

Поставленная задача решена в анемометрическом зонде с n проволочками (n>1), расположенными параллельно или в виде X, для проведения измерений вблизи стенки, содержащим для каждой проволочки:

а) два стержня крепления проволочки, при этом конец каждого стержня содержит зону позиционирования и крепления проволочки,

б) прямой участок проволочки, закрепленный пайкой на указанных зонах позиционирования и крепления проволочки.

Концы стержней могут отстоять друг от друга на расстоянии, по меньшей мере равном 4 мм.

Предпочтительно проволочка содержит центральный сердечник из платиново-родиевого сплава диаметром d, составляющим от 0,35 до 0,6 мкм, и серебряную оболочку, удаляемую на участке проволочки, называемом чувствительной или активной зоной, длиной, составляющей от 0,4 мм до 0,5 мм.

Проволочку можно крепить пайкой на стержнях посредством припоя типа олово- свинец.

Чтобы решить проблемы разрыва активной части проволочки, она содержит изгиб или кривизну.

Зонд в соответствии с настоящим изобретением описанного выше типа может содержать n (n>2) проволочек, которые могут быть параллельными между собой или расположенными в виде «X». Например, он содержит 2, или 3, или 4 параллельные между собой или расположенные в виде «X» проволочки.

Поставленная задача решена также в способе изготовления анемометрического зонда с n проволочками (n>1 или 2), в частности, описанного выше зонда для измерения вблизи стенки, согласно которому, по меньшей мере, для одной проволочки:

а) позиционируют и удерживают прямой участок проволочки, содержащей металлический сердечник, окруженный защитной оболочкой, на двух поверхностях, например на поверхностях, выполненных посредством шлифования,

б) затем удаляют часть оболочки для оголения активной измерительной зоны проволочки,

в) затем проволочку крепят пайкой на двух стержнях зонда.

Согласно изобретению на стержнях устанавливают (этап в) проволочку, которую перед этим оголяют или протравливают (этап б).

Проволочку позиционируют на конструкции или поверхностях (этап а), что позволяет до крепления проволочки пайкой на стержнях зонда произвести оголение или локальное травление активной части проволочки (этап б). При такой технологии становится возможно выполнять зонды очень сложной конфигурации с параллельными или расположенными в виде «X» проволочками.

Поверхности, на которые опирается проволочка, являются поверхностями, предварительно совмещенными таким образом, чтобы проволочка имела горизонтальную опору и чтобы обеспечить максимально точное выравнивание проволочки.

Описанные выше этапы можно повторять для каждой проволочки многопроволочного зонда.

Поставленная задача решена также в способе изготовления анемометрического зонда, по меньшей мере, с двумя проволочками, содержащем применение этапов а)-в) для первой из указанных, по меньшей мере, двух проволочек, затем применение этапов а)-в) для второй из указанных проволочек.

По меньшей мере, для одной из проволочек этап б) может содержать следующие операции:

- позиционируют первую часть проволочки на первой из двух поверхностей и эту первую часть проволочки крепят на этой первой поверхности при помощи первой капли крепежного материала,

- позиционируют вторую часть проволочки на второй из двух поверхностей и эту вторую часть проволочки крепят на этой второй поверхности при помощи второй капли крепежного материала.

Между этими двумя этапами позиционирования и крепления проволочку можно удерживать при помощи средств, позволяющих избежать прогиба проволочки относительно первой точки крепления; действительно, такой прогиб может произойти во время второго этапа позиционирования и крепления.

Способ согласно изобретению может содержать, например, после этапа а) или б) формирование кривизны проволочки, например, за счет сближения двух поверхностей.

Согласно варианту осуществления этап б) содержит травление оболочки проволочки для получения активной зоны измерения, например:

- первый этап травления кислотой,

- затем второй этап травления электрохимическим способом.

Для определения длины травления проволочки можно осуществить измерение сопротивления проволочки. Кроме того, травление можно производить при помощи петли, образованной из нити, на которую наносят каплю травильной жидкости.

В способ подготовки проволочки в соответствии с настоящим изобретением можно ввести этап отжига при температуре, превышающей температуру, при которой будут использовать проволочку.

Что касается пайки, то ее можно осуществлять при помощи пистолета, работающего на горячем воздухе, или посредством лазерного облучения.

Перед этапом а) предварительный этап правки проволочки позволяет получить прямую часть проволочки, например, посредством удлинения в результате приложения к проволочке осевого механического натяжения. Например, ее можно закрепить на концах двух выступов, один из которых является подвижным. Этот подвижный выступ можно соединить с микрометрической плитой перемещения, по меньшей мере, в одном направлении, предпочтительно в 2 или 3 направлениях.

Поставленная задача решена также в способе измерения анемометрических величин, в частности, вблизи стенки, содержащем применение зонда в соответствии с настоящим изобретением.

Поставленная задача решена также в устройстве регулирования анемометра с проволочкой постоянного тока, содержащем:

- средства питания и средства для регулирования тока питания проволочки и контрольного резистора,

- средства для получения разности между сигналом на контактах проволочки зонда и сигналом на контактах контрольного резистора,

- средства для поддержания постоянной температуры устройства.

Это устройство регулирования можно применять для описанного выше зонда в соответствии с настоящим изобретением или для другого типа анемометрического зонда. Однако с описанным выше зондом были получены особенно интересные результаты.

Проволочка и контрольный резистор установлены, например, по схеме токового зеркала.

Предпочтительно средства регулирования тока питания содержат регулировочный транзистор, установленный как диод, и потенциометр.

Поставленная задача решена также в термоанемометре с холодной проволочкой, содержащем:

- анемометр, например, имеющий конструкцию, описанную выше в рамках настоящего изобретения,

- и описанное выше устройство регулирования.

Поставленная задача решена также в способе измерения температуры в потоке текучей среды, содержащем применение описанного выше термоанемометра без дополнительной термопары.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показан зонд с горячей проволочкой известного типа;

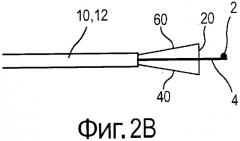

на фиг.2А-2Е и 14 показан зонд согласно изобретению с проволочками, расположенными в виде «X»;

на фиг.3А и 3В показаны другие типы зонда в соответствии с настоящим изобретением, содержащего две проволочки или более двух проволочек;

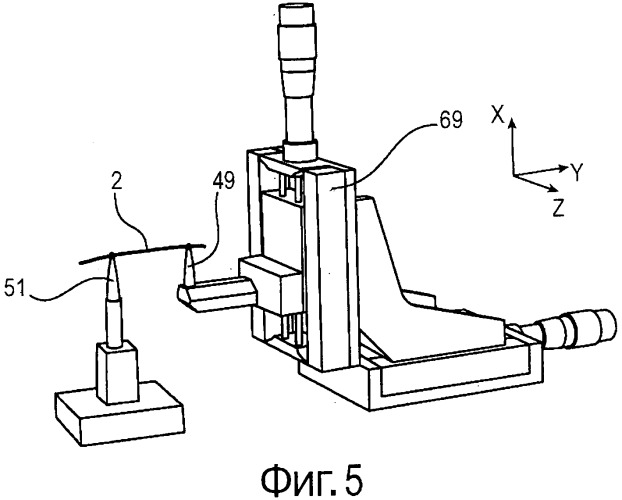

на фиг.4-10 показаны этапы осуществления зонда согласно изобретению;

на фиг.11 показана схема питания и измерения, которую можно использовать в рамках настоящего изобретения;

на фиг.12 и 13 показаны кривые измерения в соответствии с настоящим изобретением для термоанемометра в соответствии с настоящим изобретением;

на фиг.15А и 15В показана другая конфигурация зонда согласно изобретению, где проволочки расположены в виде «X».

Осуществление изобретения

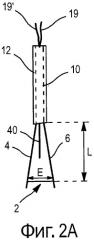

Пример зонда в соответствии с настоящим изобретением показан на фиг.2А-2Е и 14.

Речь идет о частной конфигурации, и возможны многие другие конфигурации.

Согласно этому примеру зонд содержит проволочку 2, натянутую между заостренными концами двух металлических стержней 4, 6, продолженных в изолирующем корпусе 10 цилиндрической формы, предпочтительно из керамики.

Зонд содержит также проволочку 20, натянутую между заостренными концами двух металлических стержней 40, 60, которые тоже продолжены в изолирующем корпусе 10.

Обе проволочки 2, 20 расположены под углом α (см. фиг.14, где устройство показано спереди), даже если они находятся в разных плоскостях, параллельных между собой и перпендикулярных к оси устройства, по существу совпадающей с осью изолирующего корпуса 10. Эти содержащие их параллельные плоскости разделены расстоянием, меньшим или равным 0,8 мм или составляющим от 0,2 мм до 1 мм или от 0,3 мм до 0,8 мм. Угол α может быть равен 90°, то есть обе проволочки могут быть перпендикулярными между собой, как это показано на виде спереди на фиг.14. Эти конструкции называют Х-образными конструкциями с учетом относительного положения проволочек, как показано на фиг.14.

Однако изобретение относится также и позволяет выполнить устройство с параллельными проволочками, как показано на фиг.3А и 3В. Здесь тоже проволочки разделены расстоянием, меньшим или равным 0,8 мм или составляющим от 0,2 мм до 1 мм или от 0,3 мм до 0,8 мм.

В целом этот максимальный промежуток между плоскостями, в которых находятся проволочки, или этот максимальный промежуток между проволочками способствует возможности производить точечные измерения, что позволяет получить исключительно точную характеристику наблюдаемых явлений.

Другая Х-образная конфигурация показана на фиг.15А и 15В. Она тоже содержит две проволочки 2, 20, каждая из которых содержит центральную улавливающую зону, как показано на описанной ниже фиг.2Е. Каждая проволочка закреплена на двух стержнях 4, 6, 40, 60, расположенных в корпусе зонда, как было указано выше. На этой фигуре видно, что форма «X» просматривается, если смотреть на зонд сбоку. Возможны также многие другие Х-образные конфигурации. Выполняемая конфигурация зависит от окружающей среды и от условий, в которых должно производиться измерение.

Независимо от варианта осуществления корпус 10 зонда представляет собой керамический цилиндр диаметром, например, составляющим от 2 до 4 мм, в который в качестве стержней 4, 6, 40, 60 (случай, представленный на фиг.2А и 2В, но это же относится и к другим случаям, например, показанным на фиг.3А, 3В) вставлены иглы из нержавеющей стали, например, диаметром от 0,2 мм до 0,4 мм.

Проволочку 2 (и, возможно, другую проволочку или любую другую проволочку, используемую в зонде, выполняемом в соответствии с настоящим изобретением) позиционируют на стержнях 4, 6. Пример формы одного из этих стержней, а именно стержня 4 показан сбоку на фиг.2С. Позицией 43 обозначена часть стержня 4, на которой пайкой крепят конец проволочки 2. Другой стержень 6 имеет такую же конструкцию. Таким образом, каждый стержень содержит тело по существу цилиндрического сечения вдоль направления АА', например ось АА' является осью симметрии вращения стержня в случае, когда он имеет цилиндрическую форму (фиг.2С).

Кроме того, проволочка 2 характеризуется очень точным выравниванием, порядка одной сотой мм. В отличие от известной конструкции зонда (например, представленной выше со ссылками на фиг.1) прямой участок проволочки 2 расположен на стержнях 4, 6. При этом нет необходимости изгибать проволочку в виде "U", как показано на фиг.1, поскольку такой изгиб отрицательно влияет на точность и на воспроизводимость устройства.

Пайку проволочки 2 на стержнях 4, 6 производят с использованием припоя типа сплава олово-свинец.

Выступающая наружу длина L стержней зависит от конфигураций, но она может быть приблизительно равна 15 мм. Для конструкции в виде «X», показанной на фиг.2А и 2В, эта длина будет меньше для проволочек, расположенных позади самой передней проволочки зонда, и это относится к проволочке 20 на фиг.2В относительно проволочки 2.

Расстояние Е, которое разделяет концы двух стержней, предназначенные для крепления одной и той же проволочки, может быть по существу равно или превышать 5 мм, предпочтительно составляет от 5 мм до 8 мм для потоков пограничного слоя до скоростей в потоке, меньших или слегка превышающих 12 м/с. Однако в ситуациях сильного сдвига, например на границе струи, нормального поведения добиваются только тогда, когда промежуток между стержнями не превышает 4 мм. При значении более 4 мм, учитывая недостаточную жесткость серебряной оболочки проволочки 2 (структура которой будет описана ниже), возбуждение сдвига может наводить колебания большой амплитуды на уровне проволочки, которые приводят к ее разрыву. Чтобы снизить риск разрыва активной части проволочки во время манипуляций, корпус зонда закрывают трубкой 12 из эластомерного материала, поглощающего волны или вибрации, которые могут распространиться в сторону проволочки 2, активная часть которой является очень хрупкой.

По сути дела проволочка 2 (или 20; возможно другая проволочка или любая другая проволочка, используемая в зонде, выполненном в соответствии с настоящим изобретением) является нитью, содержащей центральную часть 21 из платины или из платиново-родиевого сплава, охваченную оболочкой 22 из серебра, которая может иметь диаметр от 50 до 80 мкм, как показано на фиг.2D.

Диаметр центральной части 21 является очень небольшим, меньшим 0,635 мкм или 0,6 мкм, например 0,35 мкм или 0,5 мкм. Предпочтительно используемой проволочкой является проволочка типа «волластоновской нити» из платиново-родиевого сплава (Pt-10% Rh). Нитью с таким диаметром невозможно манипулировать без риска. Эту манипуляцию позволяет осуществлять серебряная оболочка диаметром 30-50 мкм, окружающая проволочку (фиг.2D).

Такая проволочка обеспечивает точечное измерение в большей степени, чем в известных устройствах, так как можно ограничить зону 14 измерения, местно удалив оболочку проволочки, как показано на фиг.2Е. В результате получают активную длину l, составляющую от 0,4 мм до 0,5 мм. Меньшая активная длина отрицательно сказывается на измерении, так как краевые явления, связанные с концами 22', 22" оболочки на границах зоны 14 измерения, будут слишком большими. Этот аспект проиллюстрирован на фиг.2Е, где четко видны активная часть 14 и серебряная оболочка 22.

На фиг.2А активная часть 14 не видна, так как ширина этой активной части (от 0,4 мм до 0,5 мм) является незначительной по сравнению с промежутком Е между концами стержней 4, 6 (по меньшей мере, 5 мм).

Отношение l/d активной длины проволочки к ее диаметру по существу составляет от 600 до 1500. Сверх этого предела точечный характер измерения исчезает: появляются уже упомянутые ранее эффекты фильтрации или усредненного измерения. При соотношении в пределах между 600 и 1500 (600≤1/d≤1500) удовлетворяется условие двухмерности, то есть очень плоского температурного профиля в активной зоне. При соотношении меньше 600 появление концевых эффектов не позволяет получить профиль температуры вдоль проволочки в виде «ворот» (то есть температура постоянна вдоль проволочки), этот профиль скорее приближается к профилю параболического типа. Конкретно эта ситуация выражается потерей чувствительности проволочки и ухудшению отношения сигнала к шуму. Физически это свидетельствует о невозможности обнаружения явлений слабой амплитуды.

Проволочку 2 соединяют со стержнями 4, 6 путем крепления пайкой серебряной оболочки 22 на этих стержнях.

Зонд в соответствии с настоящим изобретением обладает свойствами локализации измерения без эффекта фильтрации (за счет точечного измерения, достигаемого благодаря очень малой ширине зоны 14 измерения), без эффекта блокировки (благодаря удаленности между концами стержней). Кроме того, этот зонд является стойким к вибрациям. Таким образом, зонд в соответствии с настоящим изобретением позволяет измерять физические величины максимально близко к стенке без погрешностей, то есть без необходимости внесения поправок. Для зонда с одной проволочкой и для интервала скорости ниже 10 м/с можно достигать у+≈2 без внесения поправки на стенку. При этом у+ определяют как произведение динамической скорости на расстояние до стенки, поделенное на кинематическую вязкость.

Изобретение относится не только к зонду с одной проволочкой, но также относится к зонду с несколькими параллельными проволочками, показанному на фиг.3А и 3В.

Объектом настоящего изобретения является также двойной зонд, например, объединяющий параллельные между собой горячую проволочку 2 и холодную проволочку 2' с промежутком между двумя проволочками порядка 0.3 мм (или более предпочтительно составляет от 0,2 мм до 1 мм) и показанный сбоку на фиг.3А (проволочки видны только сбоку, то есть каждая проволочка 2, 2' на этой фигуре, так же, как и на фиг.3В, соответствует точке). Другие позиции соответствуют позициям на фиг.2А-2Е и обозначают те же элементы. В этом варианте осуществления имеется две пары стержней: уже описанная выше пара 4, 6, на которой пайкой закреплена проволочка 2, и другая пара стержней 4', 6' (из которых на фиг.3А виден только стержень 4'), на которой пайкой закреплена проволочка 2'.

На фиг.3В показан тройной зонд, объединяющий три параллельные проволочки 2, 2', 2". Здесь тоже позиции соответствуют фиг.2А-2Е и обозначают те же элементы, при этом максимальное расстояние между проволочками составляет от 0,2 мм до 1 мм, предпочтительно от 0,3 мм до 0,8 мм. В этом варианте осуществления имеются три пары стержней: уже описанная пара 4, 6, на которой пайкой закреплена проволочка 2, и другая пара 4', 6' (при этом на фиг.3В виден только стержень 4'), на которой пайкой закреплена проволочка 2', а также третья пара 4", 6" (при этом на фиг.3В виден только стержень 4"), на которой пайкой закреплена проволочка 2". Такой тройной зонд предпочтительно работает с горячей проволочкой в центре (проволочка 2') и двумя холодными проволочками с двух сторон (проволочки 2 и 2"), которые дают информацию о направлении потока.

В двойном зонде или в целом в зоне с n проволочками, по меньшей мере, одна из проволочек или каждая проволочка имеет вышеупомянутые характеристики и закреплена, как указано выше, на одной паре стержней.

С зондом из пяти проволочек, выполненным в соответствии с настоящим изобретением, где каждая проволочка имеет зону, оголенную так, чтобы отношение l/d составляло от 600 до 1500, смогли производить измерения скорости и температуры. Этот зонд состоит из двух пар проволочек, при этом каждая пара расположена в виде «X» и содержится в плоскости, перпендикулярной к плоскости другой пары, и из дополнительной (холодной) проволочки для измерения температуры. Эта конфигурация обеспечивает одновременное измерение трех составляющих скорости в неизотермическом потоке. Объем, ограниченный двумя парами проволочек, примерно равен 0,43 мм3, тогда как соотношение l/d каждой из проволочек примерно равно 1000.

Далее следует описание способа изготовления зонда согласно изобретению. Он относится к производству зонда только с одной проволочкой, но его можно применять для производства зонда с любым числом параллельных проволочек, если только не указано иное.

Предпочтительно все операции осуществляют с применением бинокулярной лупы, учитывая размер элементов и требуемую точность. Эта лупа или любое другое выбранное или эквивалентное оптическое средство позволяет наблюдать предметы с точностью до 1/100 мм.

Сначала стержни 4, 6, 40, 60 неподвижно соединяют с корпусом 10, 12 зонда. Для позиционирования этих стержней в нем выполняют отверстия или пазы. В случае необходимости, эти стержни вставляют в корпус зонда при помощи шаблона, чтобы они выступали из корпуса зонда на одинаковую длину.

Паяное соединение между электрическими проводами питания 19, 19' (фиг.2А) (именно через эти средства соединения в проволочку 2 проходит ток) и стержнями 4, 6 может находиться в пазу или в отверстиях корпуса 10 или снаружи. Пайку этого соединения выполняют во время этого подготовительного этапа. Эти соединения или провода или другие соединения или провода можно использовать для других стержней.

Запечатывание стержней в держателе можно осуществить путем нанесения бетона, схватывание которого совместимо с керамикой. Испытания показали, что клей, например, типа аральдита тоже может хорошо обеспечивать эту функцию запечатывания, сохраняя некоторую эластичность, которая может представлять интерес для поглощения вибраций и для защиты зонда.

После оборудования стержнями 4, 6, 40, 60 корпус 10 зонда можно поместить в амортизирующий чехол 12 из эластомера, чтобы ограничить вибрации, которые могут повредить активную часть проволочки 20, являющуюся очень тонкой.

Для последующей пайки проволочки стержни 4, 6 зачищают, чтобы гарантировать оптимальную смачиваемость. Для снятия различных оксидов и для обеспечения схватывания с припоем производят лужение концов стержней при помощи паяльной пасты (марка: Castolin 157A), наносимой на лист нержавеющей стали при помощи паяльника. После этого стержни очищают при помощи ацетона.

На фиг.4 показан корпус 10, 12 зонда со стержнями 4, 6, готовыми для соединения с проволочкой 2 зонда. Корпус зонда устанавливают на систему микрометрических плит, не показанную на фигуре, которые позволяют осуществлять сверхточные перемещения в двух или трех измерениях с точностью до одной сотой миллиметра.

Что касается самой проволочки, то работу начинают с проволочкой, намотанной в виде бобины.

Поэтому первой операцией является операция правки проволочки, чтобы убрать деформации, остающиеся после наматывания проволочки в бобину. При проволочке, центральный сердечник которой имеет диаметр менее 0,5 мкм, например 0,35 мкм, во время фазы правки проволочки путем прокатывания на правильной плите существует риск разрыва центрального сердечника проволочки.

На соответствующем этапе правки применяют удлинение при помощи осевого механического усилия, прикладываемого к проволочке. На практике проволочка крепится пайкой своими двумя концами на системе, содержащей два выступа 49, 51, один из которых (выступ 49) является подвижным, поскольку установлен на микрометрической плите 69 с перемещением X, Y в двух измерениях, как показано на фиг.5. Эта плита позволяет осуществлять сверхточные перемещения в каждом из двух измерений с точностью до одной сотой миллиметра.

Предпочтительно, чтобы обеспечить оптимальную операцию правки, чтобы сначала оба конца выступов 49, 51 находились в одной горизонтальной плоскости.

Механическое натяжение, позволяющее выпрямить проволочку, точно количественно не определено. Тем не менее можно представить следующий порядок работы.

Перемещения подвижного выступа 49 измеряют при помощи микрометрической плиты. Начало этих перемещений отмечают, когда натяжение проволочки начинает изгибать иглу (например, длиной 50 мм и диаметром 0,2 мм), опирающейся на проволочку и удерживаемую оператором (напомним, что операции осуществляют под наблюдением с большим увеличением, например через бинокулярную лупу). Опытным путем установлено, что перемещения подвижного выступа 49 на 0,4 мм достаточно, чтобы получить хорошую прямизну и повышенную жесткость проволочки.

После распайки проволочки на выступах 49, 51 в ходе дальнейших операций два конца проволочки 2 обрезают таким образом, чтобы оставить только выпрямленную часть проволочки. Эту операцию производят при помощи бритвенного лезвия.

Далее со ссылками на фиг.6-8 следует описание установки проволочки на место.

На фиг.7 показан общий вид системы с двумя узлами 81, 83, каждый из которых содержит три микрометрические плиты: 81' (для перемещения вдоль X), 81" (для перемещения вдоль Y), 81'" (для перемещения вдоль Z) и 83' (для перемещения вдоль X), 83" (для перемещения вдоль Y), 83'" (для перемещения вдоль Z). Каждая плита позволяет осуществлять исключительно точное перемещение с точностью до одной сотой миллиметра.

На каждом из этих двух узлов 81, 83 закреплена рейка 61, 63 L-образной формы (см. также фиг.6 и 7). Самая длинная часть "L" рейки 61 направлена по существу в том же направлении, что и наиболее длинная часть "L" рейки 63 (см. фиг.9, где обе рейки показаны сверху), по сути дела в направлении по существу под 45° относительно каждой из осей Х и Z на фиг.8. На фиг.9 показан вид сверху положения двух реек 61, 63.

Каждый из концов проволочки 2 необходимо поместить на эту систему, содержащую эти две рейки 61, 63. В частности, каждый конец проволочки 2 позиционируют на соответствующей поверхности рейки, которую обработали шлифованием.

Расстояния d, d'(фиг.9) смещения между перпендикулярными осями Х и Z между концами двух реек (для зонда в виде «X») зависят, в частности, от промежутка между стержнями 4, 6 зонда, на которых необходимо закрепить проволочку.

Эти две рейки 61, 63 предварительно позиционируют в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы проверить, что обе рейки находятся в одной горизонтальной плоскости, производят следующие действия.

Сверху на двух рейках размещают предварительно выпрямленную проволочку. Считается, что обе рейки находятся на одинаковой высоте, когда проволочка входит в тесный контакт со стороной 61', 63' каждой рейки. Для выполнения этого условия используют перемещение по "Y" (вертикальная ось) микрометрических плит.

Затем проволочку зонда крепят на каждой рейке при помощи капли 71, 73 материала типа клея или цемента, например огнеупорного цемента (марки Degussa), как показано на фиг.7.

Операция является довольно деликатной, поскольку введение в контакт проволочки и каждой капли приводит к легкому перемещению проволочки по причине явлений поверхностного натяжения. Это перемещение создает проблему в момент нанесения второй капли цемента, так как она приводит к прогибу проволочки относительно первой точки крепления, удерживаемой уже нанесенной первой каплей. Этого прогиба достаточно, чтобы в конечной фазе травления проволочки привести к разрыву ее центрального сердечника. Чтобы нейтрализовать это явление перемещения, проволочку 2 блокируют при помощи штыря 67, который устанавливают на конце рейки 61, на который нанесли первую каплю 71.

После этого в каждое место будущего соединения между проволочкой 2 и каждым стержнем крепления можно нанести маленькую каплю припоя при помощи конца иглы. Предпочтительно этот припой состоит из микрошариков диаметром 15 мкм из разных элементов (Sn: 62%; Pb: 36%; Ag: 2%), выбранных в таком сочетании, чтобы получить низкую точку плавления.

После завершения операции установки на место проволочки ее можно протравить в ее центральной части 14, которая будет служить для измерения (активная часть 14, фиг.2Е).

Травление осуществляют посредством точечного растворения серебряной оболочки 22 путем химического или электрохимического травления.

На эту оболочку воздействуют азотной кислотой. Для этого можно использовать две технологии: струйную и капельную. В первом случае миллиметровую струю кислоты направляют на проволочку, тогда как во втором случае формируют каплю кислоты, которую медленно вводят в контакт с проволочкой. От первого способа отказались, так как он является разрушительным для проволочки и, когда последняя имеет небольшой диаметр, контакт со статичной каплей оказывается более подходящим к ее низкой механической прочности.

Длину l травления определяют в зависимости от диаметра d проволочки с учетом того, что, если необходимо обеспечить однородный температурный профиль на проволочке во время ее использования в режиме горячей проволочки, соотношение l/d, превышающее 250, позволяет ограничить влияние теплопроводности на концах активной части на измерение (для данного материала и, следовательно, для данной холодной длины). Измерив сопротивление проволочки, получают указание на протравливаемую длину при помощи следующего отношения:

R = ρ l S

где ρ является удельным электрическим сопротивлением материала, в данном случае платиново-родиевого сплава (ρ=1,9·10-7 Ом·м). Это сопротивление измеряют во время травления.

С проволочками диаметром 0,35 мкм и 0,5 мкм для длины травления от 0,4 мм до 0,5 мм по существу получают:

При диаметре 0,35 мкм: 1150<l/d<1400.

При диаметре 0,5 мм: 800< l/d<1000.

Используемая в данном случае система содержит нить 101 в несколько сотых миллиметра из нержавеющей стали. Эта нить 101 показана на фиг.10 вблизи предназначенной для травления проволочки 2, которая находится на месте между двумя рейками 61, 63.

Конец этой нити 101 образует петлю, которая позволяет удерживать каплю 102. Эту каплю из чистой азотной кислоты наносят на петлю при помощи шприца. Затем петлю и каплю приближают при помощи микроманипуляторов, чтобы последняя вошла в контакт с протравливаемой проволочкой 2.

При помощи плит для микроперемещений осуществляют возвратно-поступательное движение для растворения серебра оболочки 22. После насыщения капли серебром нить удаляют и заменяют ее другой каплей азотной кислоты. Этот процесс повторяют, пока не появится платиново-родиевая проволочка 20 и пока не начнет изменяться сопротивление. Длину травления регулируют в зависимости от сопротивления зонда. Как правило, для проволочки диаметром 0,5 мкм сопротивление составляет 500 Ом, а для проволочки диаметром 0,35 мкм сопротивление составляет 1 кОм, что соответствует длине травления 5-6 десятых миллиметра и соотношению l/d порядка 1100 и 1600 соответственно. Согласно изобретению, используют проволочку в 0,5 мкм, что позволяет получить соотношение l/d, равное 1100. Как было указано выше, зонд с соотношением l/d, превышающим 1500, не обеспечивает точечного характера, требуемого для измерения: появляются уже упомянутые выше эффекты фильтрации или усредненного измерения.

После завершения травления кислотой производят другое травление, на этот раз электрохимическим способом, чтобы освободить оголенную проволочку от любых следов серебра. Действительно, если на проволочке остается серебро, оно будет перемещаться по границе зерна платина-родий и влиять на изменение значения сопротивлен