Каталитический компонент для полимеризации олефинов и катализатор, включающий таковой

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к твердому каталитическому компоненту для полимеризации олефинов, включающему магний, титан, галоген и α-цианосукцинатное соединение в качестве внутреннего электронодонора, к катализатору, включающему каталитический компонент, и к применению катализатора в полимеризации олефинов. Альфа-цианосукцинатное соединение I имеет формулу (I):

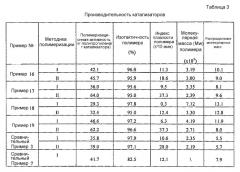

где значение радикалов указано в формуле изобретения. Альтернативно, внутренний электронодонор представляет собой комбинацию α-цианосукцинатного соединения I и монофункционального или бифункционального соединения Е, выбранного из сложных эфиров, иных, нежели α-цианосукцинатное соединение I, простых эфиров, кетонов, кеталей, аминов и силанов. Будучи используемым в полимеризации пропилена, катализатор проявляет более высокую каталитическую активность и хороший показатель активности по водороду, и полученный полимер имеет высокую изотактичность и широкое распределение молекулярных масс. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 табл., 19 пр.

Реферат

Перекрестная ссылка на родственные заявки

Настоящая заявка утверждает преимущество Китайской Патентной Заявки № 200910162346.0, поданной 13 августа 2009 года, № 201010108066.4, поданной 10 февраля 2010 года, и № 201010108068.3, поданной 10 февраля 2010 года, которые включены сюда посредством ссылки во всей своей полноте и для всех целей.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к каталитическому компоненту для полимеризации олефинов, катализатору, включающему каталитический компонент, и применению катализатора в полимеризации олефинов и, более конкретно, к твердому каталитическому компоненту для полимеризации олефинов, включающему α-цианосукцинатное соединение в качестве внутреннего электронодонора, катализатору, включающему каталитический компонент, и применению катализатора в полимеризации олефинов.

Уровень техники

В технологии хорошо известно, что катализатор Циглера-Натта состоит по меньшей мере из двух компонентов: активного компонента, содержащего переходный металл, также известного как основной катализатор, который включает главным образом соединение титана или соединение ванадия, нанесенное на носитель из дихлорида магния; и металлоорганическое соединение, содержащее элемент из Группы IA-IIIA Периодической Таблицы, известное как сокатализатор, которое в основном представляет собой алкилалюминий или галогенид алкилалюминия. В некоторых случаях, в особенности при полимеризации пропилена, обычно включают третий компонент для контроля изотактичности продукта, повышения полимеризационной активности и т.д. Третий компонент чаще всего представляет собой основание Льюиса, также известное как электронодонорное соединение. Электронодонор, введенный во время приготовления твердого основного каталитического компонента, известен как внутренний электронодонор, и электронодонор, добавленный в систему полимеризации олефинов вместе с твердым основным каталитическим компонентом и сокатализатором, известен как внешний электронодонор.

Существуют многочисленные соединения, пригодные в качестве внутреннего электронодонора, такие как ароматические сложные диэфирные соединения, включающие диизобутилфталат, использованный в патентных документах CN85100997 и USP4784983, простые диэфирные соединения, использованные в патентном документе ЕР 361494, сложные эфиры диолов, использованные в патентном документе CN 1453298, сукцинатные производные с двумя углеводородными заместителями в положениях 2 и 3, примененные в патентном документе CN1313869, ω-циано-С2-С5-монокарбоксилатные соединения, использованные в патентном документе CN1242780A, и т.д. Однако каждое из этих внутренних электронодонорных соединений имеет выраженные в некоторой степени недостатки. Например, катализаторы, содержащие ароматическое сложное диэфирное соединение, проявляют более низкие значения каталитической активности, чем соединения, содержащие простое диэфирное соединение; катализаторы, содержащие простое диэфирное соединение, образуют полимеры, имеющие относительно узкое молекулярно-массовое распределение, хотя такие катализаторы имеют более высокие значения каталитической активности и хороший показатель активности по водороду; катализаторы, содержащие сукцинатное соединение с двумя углеводородными заместителями в положениях 2 и 3, дают полимеры, имеющие более широкое молекулярное массовое распределение, но эти внутренние электронодонорные соединения трудно синтезировать в промышленном масштабе; катализаторы, содержащие ω-циано-С2-С5-монокарбоксилатное соединение в качестве внутреннего электронодонора, проявляют более низкие значения каталитической активности и образуют полимеры, имеющие пониженные величины изотактичности, по сравнению с теми катализаторами, которые содержат ароматическое сложное диэфирное соединение.

Прототип также раскрывает применение комбинаций различных внутренних электронодонорных соединений в катализаторах для полимеризации олефинов. Например, смотри патентные документы WO03002617, CN101165074A, CN1958621A, CN1274724C и CN1221573C.

Поскольку внутренний электронодонор играет важную роль в катализаторах для полимеризации олефинов и известным внутренним электронодонорам присущи некоторые недостатки при практическом применении, поиск нового внутреннего электронодонорного соединения по-прежнему представляет собой одно из актуальных направлений исследований в технологии.

Сущность изобретения

После всесторонних исследований авторы настоящего изобретения обнаружили, что твердые каталитические компоненты, приготовленные с использованием определяемого ниже α-цианосукцинатного соединения формулы (I) в качестве внутреннего электронодонора, будучи применяемыми вместе с сокатализатором и внешним электронодонором в полимеризации олефинов, проявляют желательное каталитическое действие. В частности, каталитические компоненты проявляют удовлетворительный каталитический эффект при применении в полимеризации пропилена. Далее, α-цианосукцинатные соединения формулы (I) могут быть получены более просто и тем самым с меньшими затратами, чем известные 2,3-диалкилсукцинатные соединения.

Таким образом, цель изобретения состоит в представлении твердого каталитического компонента для полимеризации олефинов, который включает магний, титан, галоген и внутренний электронодонор, в котором внутренний электронодонор представляет собой по меньшей мере одно α-цианосукцинатное соединение I, как определено ниже, или, альтернативно, комбинацию по меньшей мере одного α-цианосукцинатного соединения I и монофункционального или бифункционального соединения Е, выбранного из сложных эфиров, иных, нежели α-цианосукцинатные соединения, простых эфиров, кетонов, кеталей, аминов и силанов.

Дополнительной задачей изобретения является получение катализатора для полимеризации олефина формулы CH2=CHR, в которой R представляет собой водород или алкил, имеющий от 1 до 6 атомов углерода, включающего продукт реакции следующих компонентов: (1) твердого каталитического компонента согласно изобретению; (2) алкилалюминиевого соединения; и (3) необязательно, внешнего электронодонорного соединения.

Еще одна дополнительная цель изобретения заключается в обеспечении способа полимеризации олефина, включающего контактирование олефина формулы CH2=CHR, в которой R представляет собой водород или алкил, имеющий от 1 до 6 атомов углерода, необязательно, еще одного сорта указанного олефина в качестве сомономера и, необязательно, диена в качестве второго сомономера, с катализатором согласно изобретению в условиях полимеризации; и выделение полученного полимера.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления

Термин «полимеризация», как используемый здесь, предполагает включение гомополимеризации и сополимеризации. Термин «полимер», как применяемый здесь, предполагает включение гомополимера, сополимера и тройного сополимера.

Как используемый здесь, термин «каталитический компонент» предназначен обозначать основной каталитический компонент, или прекатализатор, который вместе с общеупотребительным сокатализатором, таким как алкилалюминий, и необязательным внешним электронодонором составляет катализатор для полимеризации олефинов.

В первом аспекте настоящее изобретение представляет собой твердый каталитический компонент для полимеризации олефинов, включающий магний, титан, галоген и внутренний электронодонор, в котором внутренний электронодонор представляет собой по меньшей мере одно α-цианосукцинатное соединение I, имеющее формулу (I):

где R1 и R2 независимо представляют собой водород, линейный или разветвленный С1-С14-алкил, С3-С10-циклоалкил, С6-С10-арил, С7-С10-алкиларил или С7-С10-арилалкил; и R3 и R4 независимо представляют собой линейный или разветвленный С1-С10-алкил, С3-С10-циклоалкил, С6-С20-арил, С7-С20-алкиларил или С7-С20-арилалкил,

альтернативно, внутренний электронодонор представляет собой комбинацию по меньшей мере одного α-цианосукцинатного соединения I и монофункционального или бифункционального соединения Е, выбранного из сложных эфиров, иных, нежели α-цианосукцинатное соединение I, простых эфиров, кетонов, кеталей, аминов и силанов.

В одном варианте осуществления инфракрасные (ИК) спектры твердых каталитических компонентов согласно изобретению содержат характеристическую полосу поглощения Т в диапазоне от 2240 см-1 до 2345 см-1.

В еще одном варианте осуществления ИК-спектры твердых каталитических компонентов согласно изобретению содержат характеристическую полосу поглощения Т в диапазоне от 2240 см-1 до 2295 см-1.

В одном варианте осуществления внутренний электронодонор представляет собой комбинацию α-цианосукцинатного соединения I и монофункционального или бифункционального соединения Е, выбранного из сложных эфиров, иных, нежели α-цианосукцинатное соединение I, простых эфиров, кетонов, кеталей и силанов. В предпочтительном варианте осуществления внутренний электронодонор представляет собой комбинацию α-цианосукцинатного соединения I и монофункционального или бифункционального соединения Е, выбранного из сложных эфиров, иных, нежели α-цианосукцинатное соединение I, простых эфиров и силанов. В этих случаях α-цианосукцинатное соединение I составляет от 5 мольных процентов до 95 мольных процентов комбинации, и предпочтительно от 50 мольных процентов до 95 мольных процентов комбинации.

В подаспекте первого аспекта изобретения твердый каталитический компонент согласно изобретению получают способом, включающим стадии

(1) растворения галогенида магния или гидрата галогенида магния в системе растворителей, включающей органическое эпоксидное соединение, фосфорорганическое соединение и, необязательно, инертный разбавитель, с образованием гомогенного раствора А;

(2) объединения вышеуказанного гомогенного раствора А с титановым соединением и вспомогательным осадителем, с образованием смеси В;

(3) осаждения твердых веществ С из смеси В;

(4) отделения твердых веществ D от продукта стадии (3); и

(5) обработки твердых веществ D титановым соединением в инертном органическом растворителе один или несколько раз, для получения твердого каталитического компонента,

в котором внутренний электронодонор вводят на любой стадии перед отделением на стадии (4),

в котором молярное отношение галогенида магния к титановому соединению и к внутреннему электронодонору, используемым в способе, составляет 1-200:20-4000:1, и предпочтительно 5-100:50-2000:1.

При получении твердого каталитического компонента гомогенный раствор А готовят растворением галогенида магния в системе растворителей, содержащей органическое эпоксидное соединение, фосфорорганическое соединение и, необязательно, инертный разбавитель. Получение гомогенного раствора А может быть выполнено согласно способу, представленному в патентных документах CN85100997 и USP 4784983, относящееся к делу содержание которых включено сюда посредством ссылки.

В одном варианте осуществления галогенид магния выбирают из дигалогенидов магния, гидратов дигалогенидов магния, спиртовых комплексов дигалогенидов магния, производных дигалогенидов магния, в которых один атом галогена в дигалогенидах магния замещен алкоксигруппой или галогенированной алкоксигруппой, или смесей таковых, и предпочтительно из дигалогенидов магния, гидратов дигалогенидов магния и спиртовых комплексов дигалогенидов магния. Конкретные примеры включают, но не ограничиваются таковыми, дихлорид магния, дибромид магния, дииодид магния и гидраты и спиртовые комплексы таковых.

В одном варианте осуществления система растворителей, используемая на стадии (1), состоит из органического эпоксидного соединения, фосфорорганического соединения и, необязательно, инертного разбавителя.

Органические эпоксидные соединения, применимые в изобретении, включают алифатические эпоксидные соединения и диэпоксидные соединения, галогенированные алифатические эпоксидные соединения и диэпоксидные соединения, арилэпоксидные соединения, глицидиловый простой эфир и внутренние простые эфиры, имеющие от 2 до 8 атомов углерода. Примеры включают, но не ограничиваются таковыми, эпоксиэтан (оксиран), эпоксипропан (метилоксиран), эпоксибутан, винилэпоксиэтан (винилоксиран), бутадиендиоксид, эпоксихлорпропан (эпихлоргидрин), глицидилметиловый простой эфир, диглицидиловый простой эфир и тетрагидрофуран, причем предпочтительным является эпихлоргидрин. Эти органические эпоксидные соединения могут быть использованы по отдельности или в сочетании.

Фосфорорганические соединения, применимые в изобретении, включают сложные эфиры ортофосфорной кислоты с углеводородными остатками, сложные эфиры ортофосфорной кислоты с галогенированными углеводородными остатками, сложные эфиры фосфористой кислоты с углеводородными остатками и сложные эфиры фосфористой кислоты с галогенированными углеводородными остатками. Примеры включают, но не ограничиваются таковыми, триметилортофосфат, триэтилортофосфат, трибутилортофосфат, трифенилортофосфат, триметилфосфит, триэтилфосфит, трибутилфосфит и трибензилфосфит, причем предпочтительным является трибутилортофосфат. Эти фосфорорганические соединения могут быть использованы по отдельности или в комбинации.

В расчете на один моль галогенида магния, количество используемого органического эпоксидного соединения варьирует от 0,2 до 10 молей, предпочтительно от 0,2 до 5 молей, и более предпочтительно от 0,5 до 2 молей, и количество применяемого фосфорорганического соединения варьирует от 0,1 до 3 молей, предпочтительно от 0,3 до 2 молей, и более предпочтительно от 0,7 до 1,2 моля.

Необязательный инертный разбавитель может быть выбран из гексана, гептана, октана, декана, бензола, толуола, ксилола, 1,2-дихлорэтана, хлорбензола и других углеводородных и галогенированных углеводородных растворителей, в такой мере, насколько он может облегчать растворение галогенида магния. Эти инертные разбавители могут быть использованы по отдельности или в сочетании. Количество инертного разбавителя, если таковой используют, не является существенно важным, однако предпочтительно оно варьирует от 0,1 до 10 литров на моль галогенида магния, предпочтительно от 0,2 до 5 литров на моль галогенида магния, более предпочтительно от 1,2 до 2,4 литра на моль галогенида магния, и наиболее предпочтительно от 1,4 до 2,0 литров на моль галогенида магния.

На стадии (1) температура растворения может быть без труда определена специалистом с обычной квалификацией в этой области технологии, в зависимости от выбранного растворителя и количества используемого растворителя. В общем, температура растворения может варьировать между 10°С и 150°С, и предпочтительно между 50°С и 120°С, и верхний предел температуры обычно составляет значение не выше, чем температура кипения растворителя.

На стадии (2) гомогенный раствор А объединяют с соединением титана и вспомогательным осадителем, с образованием смеси В. Например, гомогенный раствор А может быть объединен сначала со вспомогательным осадителем и затем с соединением титана. Альтернативно, гомогенный раствор А может быть объединен сначала с соединением титана и затем со вспомогательным осадителем. Операция объединения может быть проведена при температуре, варьирующей от -50 до 0°С.

На стадии (3) смесь В медленно нагревают (например, в течение времени от около 0,5 до 3 часов) до температуры от 60 до 110°С, такой как 80°С, и по достижении целевой температуры смесь могут перемешивать дополнительно в течение времени от 0,5 до 8 часов. Во время нагревания и/или перемешивания после достижения целевой температуры осаждаются твердые вещества С. Затем твердые вещества D отделяют на стадии (4).

Вспомогательный осадитель может представлять собой по меньшей мере одно соединение, выбранное из органических ангидридов, органических кислот, простых эфиров, альдегидов, кетонов, сложных эфиров, как раскрыто в патентных документах CN85100997 и USP 4784983, и предпочтительно из фталатов. α-Цианосукцинатное соединение формулы (I) также может служить в качестве вспомогательного осадителя. Молярное отношение вспомогательного осадителя к галогениду магния варьирует от 0,03:1 до 1:1.

На стадии (5) твердые вещества D обрабатывают соединением титана и, необязательно, инертным органическим растворителем, с образованием твердого каталитического компонента для полимеризации олефинов. Примеры инертного органического растворителя включают гексан, гептан, октан, декан, бензол, толуол, ксилол и их смеси. Обработка может быть проведена согласно способу, раскрытому в патентных документах CN85100997 и USP 4784983.

Соединение титана, используемое на стадии (2), и соединение титана, применяемое на стадии (5), могут быть одинаковыми или различными, и они имеют общую формулу: TiXn(OR5)4-n, в которой R5 независимо представляет собой углеводородный С1-С20-радикал, и предпочтительно алифатический углеводородный С1-С14-радикал, Х независимо представляет собой F, Cl или Br, и индекс n представляет собой целое число, варьирующее от 1 до 4. Примеры включают, но не ограничиваются таковыми, тетрахлорид титана, тетрабромид титана, тетрабутоксититан, тетраэтоксититан, хлорид триэтоксититана, дихлорид диэтоксититана, трихлорид этоксититана и их смеси, причем предпочтительным является тетрахлорид титана. Более рационально на стадии (2) и на стадии (5) использовать одно и то же соединение титана. В расчете на один моль галогенида магния количество соединения титана, используемого на стадии (2), варьирует от 1,5 до 50 молей, и предпочтительно от 4 до 30 молей, и количество всего титанового соединения, применяемого на стадии (2) и стадии (5), варьирует от 2 до 150 молей, и предпочтительно от 5 до 60 молей.

В ходе исполнения способа внутренний электронодонор может быть добавлен в любое время перед получением твердых веществ D. Например, можно вводить в контакт с внутренним электронодонором гомогенный раствор А, или смесь В, или смесь В, содержащую твердые вещества С. Кроме того, внутренний электронодонор может быть добавлен одной или несколькими порциями. Температура при введении внутреннего электронодонора может варьироваться от 0°С до 80°С, и предпочтительно от 0°С до 60°С. Предпочтительно, внутренний электронодонор добавляют, когда смесь В нагревают до температуры, варьирующейся от 0°С до 60°С.

В еще одном подаспекте первого аспекта изобретения, твердый каталитический компонент согласно изобретению включает продукт реакции аддукта галогенида магния и спирта, соединения титана и внутреннего электронодонора, в котором аддукт галогенида магния и спирта представлен формулой (II):

MgX2•(ROH)m (II),

где Х представляет собой хлор или бром, и предпочтительно хлор; R представляет собой С1-С12-алкил, С3-С10-циклоалкил или С6-С10-арил, и предпочтительно С1-С4-алкил; и индекс m варьируется от 1 до 5, и предпочтительно от 1,5 до 3,5.

Соединение титана является таким, как описано выше.

В одном варианте осуществления молярное отношение аддукта галогенида магния и спирта к соединению титана и внутреннему электронодонору, используемым в реакции для образования твердого каталитического компонента, в выражении “Mg:Ti:внутренний электронодонор” составляет 1-200:20-4000:1, и предпочтительно 5-100:50-2000:1.

Примеры галогенида магния MgX2 в аддукте галогенида магния и спирта включают, но не ограничиваются таковыми, дихлорид магния, дибромид магния и их смеси, причем предпочтительным является дихлорид магния. Примеры спирта ROH в аддукте галогенида магния и спирта включают, но не ограничиваются таковыми, метанол, этанол, пропанол, изопропанол, н-бутанол, изобутанол, пентанол, изопентанол, н-гексанол, н-октанол, 2-этилгексанол, этиленгликоль и пропиленгликоль.

Аддукт галогенида магния и спирта формулы (II) может быть получен способом, известным в технологии для приготовления аддуктов галогенидов магния со спиртами, таким как способ распылительной сушки, способ охлаждения разбрызгиванием, способ экструдирования под высоким давлением или способ высокоскоростного перемешивания.

В одном варианте осуществления аддукт галогенида магния и спирта формулы (II) может быть получен способом, включающим стадии: добавления галогенида магния MgX2, спирта ROH и необязательной инертной жидкой среды в закрытый сосуд; оставления содержимого для контактирования и реагирования между собой в условиях нагревания, причем конечная реакционная температура является достаточно высокой для расплавления аддукта галогенида магния и спирта с образованием расплава, предпочтительно достигающей значения от 100 до 140°С, тем самым с образованием смеси, содержащей расплавленный аддукт галогенида магния и спирта; воздействия с приложением высокой сдвиговой нагрузки к смеси, содержащей расплавленный аддукт галогенида магния и спирта; и затем переноса подвергнутой сдвиговой нагрузке смеси в охлаждающую среду для затвердевания расплава путем резкого охлаждения, с образованием сферических частиц аддукта галогенида магния и спирта. Воздействие с приложением высокой сдвиговой нагрузки может быть выполнено общеупотребительным способом, таким как способ высокоскоростного перемешивания (например, смотри патентный документ CN 1330086), или способ распыления (например, смотри патент US 6,020,279), или с помощью вращающегося ротора, создающего высокую перегрузку (например, смотри патентный документ CN 1580136А), или эмульгатора (например, смотри патентный документ CN 1463990А). Инертная жидкая среда в общем представляет собой инертный жидкий алифатический углеводородный растворитель, такой как керосин, парафиновое масло, вазелиновое масло, белое масло и тому подобные, и при необходимости содержит некоторое количество кремнийорганического соединения или поверхностно-активного вещества, такого как диметилкремниевое масло и тому подобное. Охлаждающая среда может представлять собой инертный углеводородный растворитель, имеющий относительно низкую температуру кипения, такой как пентан, гексан, гептан, бензин, петролейный эфир и тому подобный, и может быть выдержана при температуре от -40°С до 0°С, предпочтительно от -40°С до -20°С, до ее контактирования с аддуктом галогенида магния и спирта.

Твердый каталитический компонент согласно этому подаспекту может быть получен реакцией конкретного аддукта галогенида магния и спирта с соединением титана и внутренним электронодонором.

В одном варианте осуществления твердый каталитический компонент согласно этому подаспекту может быть получен способом, включающим стадии

(i) суспендирования аддукта галогенида магния и спирта в соединении титана или смеси соединения титана и инертного растворителя, которая охлаждена в основном до температуры, варьирующей от -30°С до 0°С, и предпочтительно от -20°С до -10°С;

(ii) нагревания вышеуказанной суспензии до температуры, варьирующей от 40°С до 130°С, и предпочтительно от 60°С до 120°С, и выдерживания при этой температуре в течение времени от 0,5 до 2,0 часов;

(iii) извлечения твердого компонента путем фильтрования; и

(iv) необязательно, обработки выделенного твердого компонента соединением титана и инертным растворителем один или более раз, и предпочтительно от 1 до 3 раз,

в котором внутренний электронодонор добавляют одной или несколькими порциями в любой момент стадий (i) и (ii), и предпочтительно тогда, когда суспензию нагревают до температуры, варьирующей от 0°С до 60°С.

Инертный растворитель предпочтительно представляет собой алифатический углеводород или ароматический углеводород. Примеры включают, но не ограничиваются таковыми, гексан, гептан, октан, декан и толуол.

Внутренний электронодонор, содержащийся в каталитическом компоненте согласно изобретению, представляет собой по меньшей мере одно α-цианосукцинатное соединение I, имеющее формулу (I):

в которой R1 и R2 независимо представляют собой водород, линейный или разветвленный С1-С14-алкил, С3-С10-циклоалкил, С6-С10-арил, С7-С10-алкиларил или С7-С10-арилалкил; и R3 и R4 независимо представляют собой линейный или разветвленный С1-С10-алкил, С3-С10-циклоалкил, С6-С20-арил, С7-С20-алкиларил или С7-С20-арилалкил,

альтернативно, внутренний электронодонор представляет собой комбинацию по меньшей мере одного α-цианосукцинатного соединения I и монофункционального или бифункционального соединения Е, выбранного из сложных эфиров, иных, нежели α-цианосукцинатное соединение I, простых эфиров, кетонов, кеталей, аминов и силанов.

В предпочтительном варианте осуществления, в формуле (I), радикалы R1-R4 независимо представляют собой линейный или разветвленный С1-С4-алкил или С3-С6-циклоалкил.

В предпочтительном варианте осуществления, в формуле (I), радикалы R1 и R2 независимо представляют собой метил, этил, н-пропил, изопропил, циклопентил или циклогексил; и радикалы R3 и R4 независимо представляют собой метил, этил, н-бутил или 2-метилпропил.

В предпочтительном варианте осуществления, в формуле (I), радикалы R1 и R2 независимо представляют собой метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, н-пентил, изопентил, н-гексил, циклопентил, циклогексил, фенил, бензил, пара-метилфенилметил или фенилэтил; и радикалы R3 и R4 независимо представляют собой метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, фенил, пара-метилфенил, орто-метилфенил, мета-метилфенил или бензил.

Примеры α-цианосукцинатных соединений формулы (I) включают, но не ограничиваются таковыми, диэтил-2,3-диизопропил-2-цианосукцинат, ди-н-бутил-2,3-диизопропил-2-цианосукцинат, диизобутил-2,3-диизопропил-2-цианосукцинат, диэтил-2,3-дициклопентил-2-цианосукцинат, ди-н-бутил-2,3-дициклопентил-2-цианосукцинат, диизобутил-2,3-дициклопентил-2-цианосукцинат, диэтил-2,3-дициклогексил-2-цианосукцинат, ди-н-бутил-2,3-дициклогексил-2-цианосукцинат, диизобутил-2,3-дициклогексил-2-цианосукцинат, диэтил-2-циклопентил-3-изопропил-2-цианосукцинат, сложный 1-изобутил-4-этиловый диэфир 2,3-диизопропил-2-цианоянтарной кислоты, сложный 1-н-бутил-4-этиловый диэфир 2,3-диизопропил-2-цианоянтарной кислоты, диэтил-2-изопропил-3-метил-2-цианосукцинат, диэтил-3-этил-2-изопропил-2-цианосукцинат, диэтил-2-изопропил-3-пропил-2-цианосукцинат, диэтил-3-бутил-2-изопропил-2-цианосукцинат, диэтил-2-изопропил-3-фенил-2-цианосукцинат, диэтил-2-циклогексил-3-изопропил-2-цианосукцинат и сложный 1-этил-4-изобутиловый диэфир 2-изопропил-3-фенил-2-цианоянтарной кислоты.

В особенности предпочтительно α-цианосукцинатное соединение представлено формулой (III):

где радикалы R3 и R4 являются такими же и представляют собой метил, этил, бутил или изобутил.

α-Цианосукцинатные соединения формулы (I) могут быть получены способами, по сути известными. Например, литературные источники J. Am. Chem. Soc., 1952, том 74, стр. 1056-1059, и Bull. Soc. Chim. Fr., 1975, (№№ 9-10, Часть 2), стр. 2189-2194, раскрывают способ получения 2,3-диалкил-2-цианосукцинатного соединения, включающий алкилирование 3-алкил-2-цианосукцинатного соединения 3 эквивалентами алкилбромида или алкилиодида. Китайская патентная заявка № 200910077779.6 раскрывает способ получения 2,3-диизопропил-2-цианосукцинатного соединения формулы (III), включающий реакцию 2-изопропил-2-цианоацетата с алкоголятом металла в спиртовом растворителе; удаление спиртового растворителя с образованием концентрата; и реакцию концентрата с 2-бром-2-изопропилацетатом в апротонном растворителе. Эти способы демонстрируют, что α-цианосукцинатные соединения формулы (I) могут быть получены более простым путем в промышленном масштабе, чем сукцинатные производные с двумя углеводородными остатками в положениях 2 и 3. В частности, предпочтительные 2,3-диизопропил-2-цианосукцинатные соединения формулы (III) могут быть получены более просто в промышленном масштабе, чем известные 2,3-диизопропилсукцинатные соединения.

Как упомянуто выше, внутренний электронодонор может представлять собой комбинацию по меньшей мере одного α-цианосукцинатного соединения I и монофункционального или бифункционального соединения Е, выбранного из сложных эфиров, иных, нежели α-цианосукцинатное соединение I, простых эфиров, кетонов, кеталей, аминов и силанов. Монофункциональное или бифункциональное соединение Е предпочтительно выбирают из сложных эфиров моно- и поликарбоновых кислот, простых диэфирных соединений и бифункциональных соединений, содержащих как простую эфирную группировку, так и сложноэфирную группу.

Предпочтительные сложные эфиры моно- и поликарбоновых кислот включают бензоаты, фталаты, малонаты (например, малонаты с двумя углеводородными группами в положении 2), сукцинаты (например, сукцинаты для двумя углеводородными группами в положениях 2 и 3), глутараты, пивалаты, адипаты, себацинаты, малеаты, нафталиндикарбоксилаты, тримеллитаты, бензол-1,2,3-трикарбоксилаты, пиромеллитаты и карбонаты. Примеры включают этилбензоат, диэтилфталат, диизобутилфталат, ди-н-бутилфталат, диизооктилфталат, ди-н-октилфталат, диэтилмалонат, дибутилмалонат, диизобутилмалонат, диэтил-2,3-диизопропилсукцинат, диизобутил-2,3-диизопропилсукцинат, диэтил-2,2-диизобутилмалонат, ди-н-бутил-2,2-диизобутилмалонат, диизобутил-2,2-диизобутилмалонат, ди-н-бутил-2,3-диизопропилсукцинат, диметил-2,3-диизопропилсукцинат, диизобутил-2,2-диметилсукцинат, диизобутил-2-этил-2-метилсукцинат, диэтил-2-этил-2-метилсукцинат, диэтиладипат, дибутиладипат, диэтилсебацинат, дибутилсебацинат, диэтилмалеат, ди-н-бутилмалеат, диэтилнафталиндикарбоксилат, дибутилнафталиндикарбоксилат, триэтилтримеллитат, трибутилтримеллитат, триэтилбензол-1,2,3-трикарбоксилат, трибутилбензол-1,2,3-трикарбоксилат, тетраэтилпиромеллитат, тетрабутилпиромеллитат и т.д. Среди них предпочтительны сложные эфиры ароматических карбоновых кислот и сложные эфиры алифатических дикарбоновых кислот, и в особенности предпочтительны диизобутилфталат и ди-н-бутилфталат.

Предпочтительные простые диэфирные соединения представляют собой простые 1,3-диэфирные соединения формулы (IV):

в которой радикалы RI, RII, RIII, RIV, RV и RVI независимо выбирают из водорода, галогена, линейных и разветвленных С1-С20-алкильных групп, С3-С20-циклоалкильных групп, С6-С20-арильных групп, С7-С20-алкиларильных групп и С7-С20-арилалкильных групп, радикалы RIII и RIV необязательно связаны друг с другом с образованием цикла; радикалы RVII и RVIII независимо выбирают из линейных и разветвленных С1-С20-алкильных групп и С3-С20-циклоалкильных групп. Примеры простых 1,3-диэфирных соединений включают, но не ограничиваются таковыми, 9,9-бис(метоксиметил)флуорен и 2-изопентил-2-изопропил-1,3-диметоксипропан.

Примеры бифункционального соединения, содержащего как простую эфирную группировку, так и сложноэфирную группу, включают орто-алкоксибензоаты, мета-алкоксибензоаты и пара-алкоксибензоаты. Предпочтительными являются орто-метоксибензоаты, такие как этил-орто-метоксибензоат, пропил-орто-метоксибензоат, изопропил-орто-метоксибензоат, н-бутил-орто-метоксибензоат, изобутил-орто-метоксибензоат и тому подобные.

Во втором аспекте настоящее изобретение представляет собой катализатор для полимеризации олефина формулы CH2=CHR6, в которой R6 означает водород или алкил, имеющий от 1 до 6 атомов углерода, включающий продукт реакции следующих компонентов:

(1) твердого каталитического компонента согласно изобретению;

(2) алкилалюминиевого соединения в качестве сокатализатора; и

(3) необязательно, внешнего электронодонорного соединения.

Алкилалюминиевые соединения, применимые в качестве сокатализатора, хорошо известны квалифицированному специалисту в этой области технологии. Алкилалюминиевые соединения предпочтительно являются такими, которые представлены общей формулой AlR7 3-aX1 a, в которой R7 независимо означает водород или С1-С20-углеводородный остаток, и в особенности С1-С8-алкил; остаток Х независимо представляет собой галоген, и в особенности хлорид; и индекс “a” имеет значение, варьирующее от 0 до 2. Примеры алкилалюминиевого соединения включают, но не ограничиваются таковыми, триалкилалюминии, такие как триметилалюминий, триэтилалюминий, триизобутилалюминий, три-н-бутилалюминий, три-н-гексилалюминий, триоктилалюминий; алкилалюминийгидриды, такие как диэтилалюминийгидрид, диизобутилалюминийгидрид; и хлориды алкилалюминия, такие как хлорид диэтилалюминия, хлорид диизобутилалюминия, полуторахлорид этилалюминия, дихлорид этилалюминия, причем предпочтительными являются триэтилалюминий и триизобутилалюминий. Алкилалюминиевое соединение в основном используют в таком количестве, что молярное отношение алюминия в нем к титану в твердом каталитическом компоненте (1) варьирует от 5 до 5000, и предпочтительно от 50 до 1000.

Необязательное внешнее электронодонорное соединение может представлять собой по меньшей мере одно из таковых, хорошо известных квалифицированному специалисту в этой области технологии. Предпочтительные внешние электронодонорные соединения, применимые в изобретении, включают ангидриды карбоновых кислот, сложные эфиры карбоновых кислот, кетоны, простые эфиры, лактоны, фосфорорганические соединения и кремнийорганические соединения, причем предпочтительны кремнийорганические соединения. Будучи используемым, внешнее электронодонорное соединение применяется в количестве, варьирующем от 0,005 до 0,5 моля, предпочтительно от 0,01 до 0,25 моля, и более предпочтительно от 0,02 до 0,1 моля, в расчете на один моль алкилалюминиевого соединения.

Предпочтительные внешние электронодонорные соединения включают соединения кремния формулы R8 aR9 bSi(OR10)c, в которой индексы “a” и “b” независимо представляют собой целое число, варьирующее от 0 до 2; индекс “c” представляет собой целое число, варьирующее от 1 до 3, и сумма (a+b+c) составляет 4; радикалы R8, R9 и R10 независимо представляют собой С1-С18-углеводородный остаток, и предпочтительно линейный или разветвленный С1-С4-алкил или С5-С6-циклоалкил, необязательно содержащий гетероатом(-мы). Среди этих соединений кремния в особенности предпочтительны такие, в которых индекс “a” составляет 1, “b” составляет 1, “c” составляет 2, по меньшей мере один из радикалов R8 и R9 представляет собой разветвленный алкил, алкенил, алкилен, циклоалкил или арил, имеющий от 3 до 10 атомов углерода и необязательно содержащий гетероатом(-мы), и R10 представляет собой С1-С10-алкил, в особенности метил. Примеры таких соединений кремния включают циклогексилметилдиметоксисилан, диизопропилдиметоксисилан, ди-н-бутилдиметоксисилан, диизобутилдиметоксисилан, дифенилдиметоксисилан, метил-трет-бутилдиметоксисилан, дициклопентилдиметоксисилан, 2-этилпиперидино-трет-бутилдиметоксисилан, 1,1,1-трифтор-2-пропил-2-этилпиперидинодиметоксисилан и 1,1,1-трифтор-2-пропилметилдиметоксисилан. Дополнительно, также предпочтительны такие соединения кремния, в которых индекс “a” равен 0, “c” составляет 3, R9 представляет собой разветвленный алкил или циклоалкил, необязательно содержащий гетероатом(-мы), и R10 представляет собой метил. Примеры таких соединений кремния включают циклогексилтриметоксисилан, трет-бутилтриметоксисилан и трет-гексилтриметоксисилан.

Предпо