Совмещенное антенное устройство

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области связных антенн, а также антенн космической навигации и может быть использовано на всех воздушных и морских судах и кораблях, а также на обитаемых подводных аппаратах. Технический результат - расширение диапазона рабочих частот. Совмещенное антенное устройство, состоящее из двухзаходного или многозаходного спирального конусного излучателя с углом при вершине конуса α и экрана-отражателя с диаметром В, в устройство введены еще один или несколько конусных излучателей с углом при вершине β<α, у которых диаметр верхнего основания нижнего излучателя равен диаметру нижнего основания верхнего излучателя и совмещен с ним, а также переизлучатель, выполненный в виде металлического кольца с диаметром А<В и расположенный на расстоянии h=λ/4 параллельно экрану-отражателю со стороны конусных излучателей без гальванической связи с основным экраном-отражателем, где λ - длина волны рабочего диапазона. 6 ил.

Реферат

Изобретение относится к области связных антенн, а также антенн космической навигации и может быть использовано на всех воздушных и морских судах и кораблях, а также на обитаемых подводных аппаратах.

Спиральные, в том числе и конусные спиральные антенны, относятся к частотонезависимым, слабонаправленным излучателям, способным работать в диапазоне частот при сохранении хорошего качества согласования входного сопротивления с волновым сопротивлением питающего кабеля. Электрические характеристики таких антенн, в том числе ширина диаграммы направленности (ДН), определяются соотношением угловых геометрических размеров - углом при вершине конуса, углом наклона спирали, углом заполнения конуса спиралями. Рабочий диапазон таких антенн ограничен только конструктивно и определяется минимально возможным диаметром малого основания конуса (размером точки питания антенны) и возможной длиной образующей конуса (максимально возможным диаметром большого основания конуса). Принцип работы и характеристики таких излучателей приведены в учебнике Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ // М.: Высшая школа, 1988 (параграфы 10.5, 10.6), а также в монографии Рамзей В. Частотно-независимые антенны // М.: Мир, 1968.

Антенны, применяемые в космической навигации и используемые на морских судах и кораблях, обитаемых и необслуживаемых подводных аппаратах, должны обеспечивать прием сигналов спутниковых навигационных систем с любых направлений в пределах верхней полусферы с углами места, начиная с 5 градусов над линией горизонта. При этом особое внимание уделяется обеспечению равномерности ДН таких антенн. Применение антенн на обитаемых или необитаемых подводных аппаратах имеет существенные конструктивные ограничения по габаритам, не позволяющие разместить на аппарате антенну с оптимальными геометрическими размерами, обеспечивающими требуемую равномерность и ширину диаграммы направленности в вертикальной плоскости. Как следствие, ДН в вертикальной плоскости таких антенн становятся частотозависимыми и неравномерными с глубокими минимумами, что значительно ухудшает прием сигналов спутниковых навигационных систем и приводит к существенным ошибкам определения координат места.

Для использования спиральных антенн в качестве излучателя в устройствах космической навигации, где требуется равномерная ДН в вертикальной плоскости с возможностью приема сигналов спутников под малыми углами над горизонтом, необходимо формировать ДН этих антенн с помощью экранов - отражателей, размещаемых под конусной спиральной антенной. В этом случае спиральную двухзаходную антенну необходимо рассматривать в качестве симметричной антенны, расположенной над отражающей поверхностью. Принцип работы и изменение характеристик, в том числе и ДН, в зависимости от отношения высоты расположения излучателя h над отражателем к длине волны рабочего диапазона λ приведен в учебнике Драбкин А.Л., Зюзенко В.Л. Антенно-фидерные устройства // М.: Советское радио, 1961 (гл. VIII), где на рис.VIII. 11 приведена зависимость ДН от h/λ. Из рисунков видно, что с повышением частоты (с уменьшением λ) диаграмма направленности становится изрезанной на отдельные лепестки с глубокими минимумами приема на некоторых направлениях полусферы, что недопустимо для излучателей устройств космической навигации.

За аналог принимается техническое решение по авторскому свидетельству СССР №1307496 «Спиральная антенна». Данное техническое решение содержит двухзаходную плоскую спираль, расположенную в плоскости раскрыва проводящего резонатора. Такая антенна имеет два недостатка: диапазон частот ограничен размерами резонатора и узкая ДН в вертикальной плоскости с максимумом в районе 90°.

Ближайшим аналогом (прототипом) заявленного изобретения является «Короткая спиральная антенна» по патенту США №5479182. Данное устройство содержит заземленную плату-экран, спиральный конусный излучатель с широким основанием на экране, где сама спираль выполнена печатным способом. Недостатком такой конструкции является неравномерность ДН в рабочем диапазоне частот.

Задача изобретения - усовершенствование антенного устройства.

Технический результат - расширение рабочего диапазона частот спиральной конусной антенны с равномерной ДН.

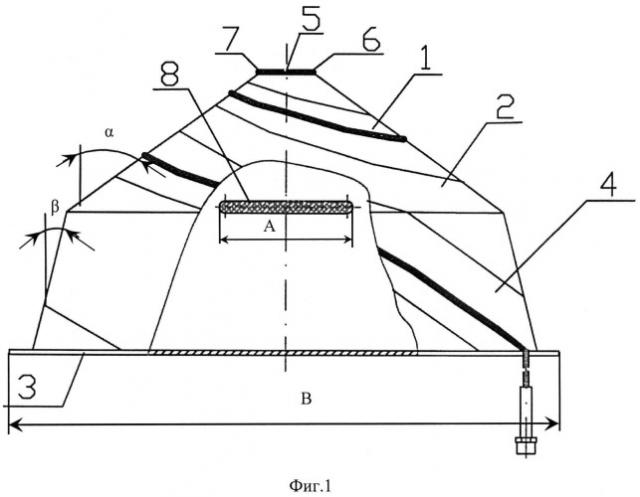

Для достижения заявленного технического результата в совмещенное антенное устройство (фиг.1), состоящее из двух или многозаходного спирального конусного излучателя 1, выполненного в виде ленты, размещенной на поверхности усеченного конусного диэлектрического каркаса 2 с половинным углом при вершине конуса α, и экрана-отражателя 3 с диаметром В введен еще один конусный излучатель 4 с половинным углом при вершине β<α. Диаметр верхнего основания нижнего излучателя равен диаметру нижнего основания верхнего излучателя и совмещен с ним, при этом совмещенное антенное устройство имеет единую точку питания 5 на верхнем основании верхнего конусного излучателя 1, выполненную в виде активного 6 и балансного кабеля 7, размещенного поверх лент спирального излучателя. Также для корректировки формы диаграмм направленности в рабочем диапазоне частот в совмещенное антенное устройство введен дополнительный элемент - переизлучатель 8, выполненный в виде кольца диаметром А<В и расположенный на расстоянии h=λ/4 параллельно экрану-отражателю 3 со стороны конусных излучателей без гальванической связи с экраном-отражателем 3.

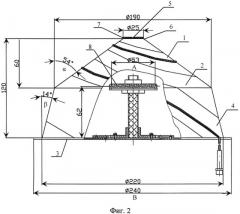

На фиг.2 приведены размеры и конструкция макета совмещенной конусной спиральной антенны (КСА), разработанной для двух диапазонов связи: 350-420 МГц и 1250-1610 МГц. Верхняя антенна - двухзаходная спиральная антенна, в которой излучатель, выполненный в виде ленты из медной фольги, размещен на конусном каркасе из пенопласта высотой 60 мм с диаметрами оснований - 25 мм и 190 мм и углом при вершине конуса 108°. Нижняя антенна - также двухзаходная спиральная, в которой излучатель размещен на конусном каркасе высотой 60 мм с диаметрами оснований 190 мм и 220 мм и углом при вершине конуса 28°. Обе антенны имеют единую систему запитки - поверх лент припаяны активный и балансный кабели. Точка питания 5 - верхнее основание верхней антенны. Оплетка активного кабеля 6 распаяна на сегмент одной ветви излучателя, а центральная жила активного кабеля 6 припаяна к сегменту другой ветви излучателя, поверх которого припаян балансный кабель 7. Обе ветви излучателя нижней антенны с распаянными кабелями являются продолжением ветвей излучателя верхней антенны с углами наклона спирали ветвей 60° и 90°, углом заполнения 90°. В конструкцию совмещенной конусной спиральной антенны введен элемент - переизлучатель 8, выполненный в виде металлического кольца диаметром 53 мм на расстоянии 62 мм от экрана-отражателя 3.

Устройство работает следующим образом.

Совмещенное антенное устройство (фиг.2), состоящее, например, из двух двухзаходных спиральных конусных излучателей 1 и 4, различающихся углом при вершине конусов, причем β<α, и где диаметр верхнего основания нижнего излучателя равен диаметру нижнего основания верхнего излучателя и совмещен с ним, работает как единое антенное устройство спиральных излучателей, где каждой длине волны в пределах рабочего диапазона частот соответствует свой излучающий участок спирали антенного устройства. Для придания ДН свойства однонаправленности используется экран-отражатель 3.

На фиг.3-4 представлены ДН в вертикальной плоскости указанного макета, измеренные на частотах двух диапазонов 350-410 МГц и 1570-1615 МГц, откуда видно, что на частотах 1575 и 1610 МГц ДН неравномерны, с глубокими минимумами. Для выравнивания ДН на высоких частотах в конструкцию антенны введен дополнительный элемент - переизлучатель 8 в виде металлического кольца диаметром А на расстоянии h=λ/4 от экрана-отражателя 3, расположенного параллельно и соосно основному экрану-отражателю со стороны конусных излучателей без гальванической связи с основным экраном-отражателем. Изменяя расстояние h переизлучателя 8 относительно экрана-отражателя 3, добиваемся корректировки ДН на верхних частотах. При этом измеренные и приведенные ДН на фиг.5-6 соответствуют требованиям, предъявляемым к ДН излучателей космической навигации.

Совмещенное антенное устройство, состоящее из двухзаходного или многозаходного спирального конусного излучателя с углом при вершине конуса α и экрана-отражателя с диаметром В, отличающееся тем, что в устройство введены еще один или несколько конусных излучателей с углом при вершине β<α, у которых диаметр верхнего основания нижнего излучателя равен диаметру нижнего основания верхнего излучателя и совмещен с ним, а также переизлучатель, выполненный в виде металлического кольца с диаметром А<В и расположенный на расстоянии h=λ/4 параллельно экрану-отражателю со стороны конусных излучателей без гальванической связи с основным экраном-отражателем, где λ - длина волны рабочего диапазона.