Варианты fc с измененным связыванием c fcrn

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к иммунологии и биотехнологии. Предложено применение Fc области с мутацией 434S и 428L для увеличения периода полужизни in vivo полипептида, содержащего указанную область. Использование изобретения обеспечивает увеличение времени полужизни антитела с такой Fc областью, что может найти применение в медицине для получения различных конструкций антител с пролонгированным временем удержания в сыворотке крови in vivo. 1 н. и 1 з.п. ф-лы, 22 ил., 7 пр.

Реферат

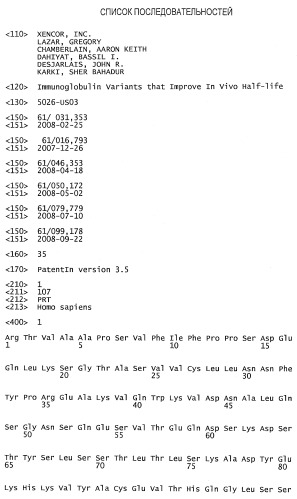

Настоящая заявка испрашивает приоритет на основании 35 U.S.С. §119(е) в отношении USSN 61/016793, поданной 26 декабря, 2007; USSN 61/031353, поданной 25 февраля, 2008; USSN 61/046353, поданной 18 апреля, 2008; USSN 61/050172, поданной 2 мая, 2008; USSN 61/079779, поданной 10 июля, 2008; и USSN 61/099178, поданной 22 сентября, 2008; и представляет собой частичное продолжение USSN 11/932151, поданной 31 октября, 2007, которая представляет собой частичное продолжение USSN 11/436266, поданной 17 мая, 2006, которая испрашивала приоритет на основании 35 U.S.С. §119(е) в отношении USSN 60/951536, поданной 24 июля, 2007, и представляет собой частичное продолжение USSN 11/274065, поданной 14 ноября, 2005, которая испрашивала приоритет на основании 35 U.S.C. §119(е) в отношении USSN 60/627763, поданной 12 ноября, 2004; USSN 60/642886, поданной 11 января, 2005; USSN 60/649508, поданной 2 февраля, 2005; USSN 60/662468, поданной 15 марта, 2005; USSN 60/669311, поданной 6 апреля, 2005; USSN 60/681607, поданной 16 мая, 2005; USSN 60/690200, поданной 13 июня, 2005; USSN 60/696609, поданной 5 июля, 2005; USSN 60/703018, поданной 27 июля, 2005; и USSN 60/726453, поданной 12 октября, 2005, полное содержание которых включено в настоящее описание посредством ссылки.

Область техники

Настоящая заявка относится к оптимизированным вариантам иммуноглобулина IgG, способам их получения и их применению, в частности в терапевтических целях.

Уровень техники

Антитела представляют собой иммунологические белки, каждый из которых связывается с конкретным антигеном. У большинства млекопитающих, включая людей и мышей, антитела образуются из парных тяжелых и легких полипептидных цепей. Каждая цепь состоит из индивидуальных доменов иммуноглобулина (Ig) и поэтому для таких белков используют общий термин «иммуноглобулин». Каждая цепь состоит из двух отдельных областей, называемых «вариабельными» и «константными» областями. Вариабельные области легкой и тяжелой цепи демонстрируют существенное различие последовательностей для антител и являются ответственными за связывание с антигеном-мишенью. Константные области демонстрируют меньшее различие последовательностей и являются ответственными за связывание с рядом природных белков для стимулирования важных биохимических реакций. У человека существует пять различных классов антител, включая IgA (который включает подклассы IgA1 и IgA2), IgD, IgE, IgG (который включает подклассы IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4) и IgM. Отличительным признаком данных классов антител являются их константные области, несмотря на то что тонкие различия могут существовать в V-области. Антитела IgG представляют собой тетрамерные белки, состоящие из двух тяжелых цепей и двух легких цепей. Тяжелая цепь IgG состоит из четырех доменов иммуноглобулина, связанных от N- к С-терминалу в порядке VH-CH1-СН2-СН3 относительно вариабельного домена тяжелой цепи, константный домен 1 тяжелой цепи, константный домен 2 тяжелой цепи и константный домен 3 тяжелой цепи соответственно (также обозначаемая VH-Cγ1-Cy2-Cy3 относительно вариабельного домена тяжелой цепи, константный домен гамма 1, константный домен гамма 2 и константный домен гамма 3 соответственно). Легкая цепь IgG состоит из двух доменов иммуноглобулина, связанных от N- к С-терминалу в порядке VL-CL относительно вариабельного домена легкой цепи и константного домена легкой цепи соответственно.

В IgG участок Fc между доменами Сγ2 и Сγ3 опосредует взаимодействие с неонатальным рецептором FcRn. Связывание с FcRn возвращает подвергшееся эндоцитозу антитело из эндосомы обратно в кровоток (Raghavan et al., 1996, Annu Rev Cell Dev Biol 12:181-220; Ghetie et al., 2000, Annu Rev Immunol 18:739-766, оба полностью включенные в настоящее описание посредством ссылки). Данный процесс, сопряженный с нарушением фильтрации почек вследствие большого объема полноразмерной молекулы, приводит к подходящему времени полужизни антител в сыворотке в диапазоне от одной до трех недель. Связывание Fc с FcRn также играет ключевую роль в переносе антитела. Центр (сайт) связывания в области Fc для FcRn также представляет собой участок, на котором связываются бактериальные белки А и G. Прочное связывание данными белками, как правило, используют в качестве способа очистки антител путем применения аффинной хроматографии с белком А или белком G в ходе очистки белка. Таким образом, специфичность данного участка Fc имеет важное значение как для клинических свойств антител, так и для их очистки. Имеющиеся структуры комплекса Fc/FcRn крысы (см. публикации Burmeister et al., 1994, Nature, 372:379-383; Martin et al., 2001, Mol Cell 7:867-877, обе полностью включены в настоящее описание посредством ссылки) и комплексов Fc с белками А и G (Deisenhofer, 1981, Biochemistry 20:2361-2370; Sauer-Eriksson et al., 1995, Structure 3:265-278; Tashiro et al., 1995, Curr Opin Struct Biol 5:471-481, все полностью включены в настоящее описание посредством ссылки), дают представление о взаимодействии Fc с указанными белками. Рецептор FcRn также ответственен за перенос IgG в кишечник новорожденных и в полость эпителия кишечника у взрослых (Ghetie and Ward, Annu. Rev. Immunol., 2000, 18:739-766; Yoshida et al., Immunity, 2004, 20(6):769-783, оба полностью включенные в настоящее описание посредством ссылки).

Исследования доменов Fc крысы и человека продемонстрировали важное значение некоторых остатков Fc для связывания FcRn. Последовательности крысы и человека обладают примерно 64% идентичности последовательностей в областях Fc (остатки 237-443 согласно нумерации индекса EU). См. фиг. 3, 4 и 5 на предмет выравниваний Fc крыса/человек, тяжелая цепь FcRn и легкая цепь FcRn (бета-2-микроглобулин). Была создана модель комплекса Fc/FcRn человека исходя из имеющейся структуры комплекса Fc/FcRn крысы (Martin et al., 2001, Mol Cell 7:867-877, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки). Последовательности крысы и человека содержат некоторые общие остатки, имеющие ключевое значение для связывания FcRn, например Н310 и Н435 (Medesan et al., 1997 J. Immunol. 158(5):221-7; Shields et al., 2001, J. Biol. Chem. 276(9):6591-6604, оба полностью включенные в настоящее описание посредством ссылки). Однако во многих положениях белки человека и крысы содержат разные аминокислоты, обеспечивающие указанным остаткам в последовательности человека различное окружение и возможно отличную идентичность, чем в последовательности крысы. Указанная вариабельность ограничивает способность передавать особенности одного гомолога другому гомологу.

В Fc мышей случайная мутация и выбор фагового отображения на участках Т252, Т254 и Т256 приводит к тройному мутанту T252L/T254S/T256F, обладающему 3.5-кратным повышением аффинности к FcRn и 1.5-кратным увеличением времени полужизни в сыворотке (Ghetie et al., 1997, Nat. Biotech. 15(7): 637-640, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки). Нарушение взаимодействия Fc/FcRn посредством мутаций в положениях 253, 310 и 435 также приводит к уменьшению времени полужизни in vivo (Medesan et al. J. Immunol. 1997 158(5):2211-7, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки).

Были проведены исследования мутаций в Fey человека в некоторых остатках, имеющих важное значение для связывания с FcRn, и данные исследования продемонстрировали увеличенное время полужизни в сыворотке. В Fcγ1 человека Hinton et al. индивидуально подвергли мутации три остатка в другие 19 обычных аминокислот. Hinton et al. обнаружили, что некоторые мутанты, двойной мутант, повышали аффинность к связыванию FcRn (Hinton et al., 2004, J. Biol. Chem. 279(8): 6213-6216. Hinton et al. Journal of Immunology 2006, 176:346-356, оба полностью включенные в настоящее описание посредством ссылки). Две мутации обладали увеличенным временем полужизни у обезьян. Shields et al. подвергли мутации остатки практически исключительно в Ala и исследовали их связывание с FcRn и FcγR's (Shields et al., 2001, J. Biol. Chem., 276(9):6591-6604, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки).

Dall'Acqua et al. использовали фаговое отображение для выбора мутаций Fc, которые связывали FcRn с повышенной аффинностью (Dall'Acqua et al. 2002, J. Immunol. 169:5171-5180, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки). Выбранные последовательности ДНК преимущественно представляли собой двойные и тройные мутанты. Dall'Acqua et al. экспрессировали белки, кодируемые многими выбранными последовательностями, и были обнаружены некоторые из них, которые связывались с FcRn более прочно, чем в случае Fc дикого типа.

Для введения антител и гибридных белков Fc в качестве лекарственных средств необходимы инъекции с заданной частотой относительно клиренса и параметров времени полужизни белка. Более продолжительное время полужизни in vivo позволяет реже осуществлять инъекции или уменьшать дозу, что очевидно является благоприятным. Несмотря на то что проведенные мутации в домене Fc привели к получению некоторых белков, обладающих повышенной аффинностью к связыванию FcRn и увеличенным временем полужизни in vivo, данные мутации не определили оптимальные мутации и увеличенное время полужизни in vivo.

Одним из признаков области Fc является консервативное N-связанное гликозилирование, происходящее в N297. Данный углевод или олигосахарид, как его иногда называют, играет ключевую структурную и функциональную роль для антитела и представляет собой одну из основных причин, по которой антитела должны быть получены с использованием систем экспрессии млекопитающих (Umaña et al., 1999, Nat Biotechnol 17:176-180; Davies et al., 2001, Biotechnol Bioeng 74:288-294; Mimura et al., 2001, J Biol Chem 276:45539-45547; Radaev et al., 2001, J Biol Chem 276:16478-16483; Shields et al., 2001, J Biol Chem 276:6591-6604; Shields et al., 2002, J Biol Chem 277:26733-26740; Simmons et al., 2002, J Immunol Methods 263:133-147; Radaev et al., 2001, J Biol Chem 276:16469-16477; и Krapp et at, 2003, J Mol Biol 325:979-989, все полностью включенные в настоящее описание посредством ссылки).

Известно создание антител для терапевтического применения. Такие способы терапии описаны, например, в публикациях Chamow et al., 1996, Trends Biotechnol 14:52-60; Ashkenazi et al., 1997, Curr Opin Immunol 9:195-200, Cragg et al., 1999, Curr Opin Immunol 11:541-547; Glennie et al., 2000, Immunol Today 21:403-410, McLaughlin et al., 1998, J din Oncol 16:2825-2833 и Cobleigh et al., 1999, J Clin Oncol 17:2639-2648, каждая из которых полностью включена в настоящее описание посредством ссылки. В настоящее время в противораковой терапии любое небольшое снижение в уровне смертности считается успехом. Некоторые варианты IgG, указанные в настоящем описании, увеличивают способность антител ограничивать дальнейший рост или разрушать, по меньшей мере, частично целевые раковые клетки.

Противоопухолевая активность антител реализуется посредством увеличения их способности опосредовать цитотоксические эффекторные функции, такие как ADCC, ADCP и CDC. См., например, публикации Clynes et al., 1998, Proc Natl Acad Sci USA 95:652-656; Clynes et al., 2000, Nat Med 6:443-446 и Cartron et al., 2002, Blood 99:754-758, обе из которых полностью включены в настоящее описание посредством ссылки.

IgG1 человека представляет собой чаще всего используемое в терапевтических целях антитело, и в связи с этим было проведено большинство поисковых исследований. Однако различные изотипы класса IgG, включая IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4, обладают уникальными физическими, биологическими и клиническими свойствами. В данной области техники существует необходимость создания улучшенных вариантов IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4. Также существует необходимость создания указанных вариантов для улучшения связывания с FcRn и/или увеличения времени полужизни in vivo, no сравнению с нативными полипептидами IgG. Кроме того, существует необходимость комбинирования вариантов, обладающих улучшенными фармакокинетическими свойствами, с вариантами, содержащими модификации, для улучшения эффективности посредством измененного связывания FсгаммаR. Настоящая заявка соответствует этим и другим потребностям.

Краткое описание изобретения

Настоящая заявка относится к вариантам Fc исходного полипептида, содержащим, по меньшей мере, одну модификацию в области Fc указанного полипептида. В различных вариантах реализации вариантные полипептиды демонстрируют измененное связывание с FcRn по сравнению с исходным полипептидом. В некоторых вариантах модификация может быть выбрана из группы, включающей: 428L, 434М и 434S, где нумерация приведена согласно Индексу EU у Kabat et al.

В другом варианте реализации вариант Fc содержит, по меньшей мере, две модификации, выбранные из группы, включающей: 252Y/428L, 428L/434H, 428L/434F, 428L/434Y, 428L/434A, 428L/434M и 428L/434S.

В другом варианте реализации вариант Fc содержит, по меньшей мере, одну модификацию, выбранную из группы, включающей: M428L/N434S, V308F/M428L/N434S.

В другом варианте реализации вариант Fc содержит, по меньшей мере, одну модификацию, выбранную из группы, включающей: 259I/434S, 308F/434S, 308F/428L/434S, 259I/308F/434S, 307Q/308F/434S, 250I/308F/434S и 308F/319L/434S.

В другом варианте реализации вариант Fc содержит, по меньшей мере, одну модификацию, выбранную из группы, включающей:

В другом варианте реализации настоящее изобретение включает способ лечения пациента, нуждающегося в таком лечении, включающий введение эффективного количества варианта Fc, указанного в настоящем описании.

В другом варианте реализации настоящее изобретение включает способ увеличения времени полужизни антитела или иммуноадгезина путем модификации Fc согласно модификациям, указанным в настоящем описании

В другом варианте реализации настоящее изобретение включает вариант Fc, обладающий усиленным связыванием FcRn с дополнительными вариантами Fc, модулирующими эффекторную функцию.

Краткое описание фигур

Фиг.1. Выравнивания последовательностей константных тяжелых цепей IgG человека. Серым показаны отличия от IgG1, а заключенные в квадрат остатки показывают общие аллотипические вариации в популяции человека.

Фиг.2. (SEQ ID NO: 1-6). Аминокислотные последовательности константных областей, используемых согласно настоящему изобретению.

Фиг.3. (SEQ ID NO: 7-12). Аминокислотные последовательности константных областей типичных вариантов.

Фиг.4. (SEQ ID NO: 13-22). Аминокислотные последовательности вариабельных областей VH и VL, используемых согласно настоящему изобретению.

Фиг.5. (SEQ ID NO: 23-29). Аминокислотные последовательности типичных вариантных антител.

Фиг.6. Относительное связывание VEGF диким типом и выбранными вариантными антителами IgG1 анти-VEGF. На графике показаны единицы реакции (RU) Biacore в конце фазы ассоциации для связывания антитела-аналита с иммобилизированным антигеном VEGF. Антитело IgG1 анти-Her2 использовали в качестве отрицательного контроля.

Фиг.7. Сенсограммы Biacore антител IgG1 дикого типа и вариантных антител IgG1 к иммобилизированному FcRn человека при низком (6.0) и высоком (7.4) значении pH.

Фиг.8. Аффинности к связыванию FcRn антител IgG1 дикого типа и выбранных вариантных антител IgG1 в отношении FcRn человека при pH 6.0, как определено Biacore. На графике показана константа псевдоаффинности (Ка*) на логарифмической шкале.

Фиг.9. Относительное связывание вариантных антител IgG1 анти-VEGF с FcRn человека, как определено Biacore. В таблице показана кратность Ка* каждого варианта относительно IgG1 человека дикого типа (нативного). n показывает, сколько раз тестировали каждый вариант, «Среднее» и «SD» означают среднее и стандартное отклонение соответственно для каждого варианта в n экспериментах по связыванию. Кратность FcRn рассчитывали для всех вариантов относительно IgGI дикого типа в рамках каждого соответствующего эксперимента по связыванию. «NB» означает, что связывание не было обнаружено. «ND» означает, что связывание не было определено для данного конкретного варианта. «NF» означает, что соответствие было невозможно исходя из данных связывания.

Фиг.10. Относительное связывание вариантных антител IgG2 и IgG1/2 анти-VEGF с FcRn человека, как определено Biacore. Таблица является такой, как описано на фиг.9.

Фиг.11. Анализ аддитивных и синергических комбинаций замещения. На фиг.11а показан график зависимости экспериментально определенного кратного связывания каждого варианта с FcRn человека от предполагаемого кратного связывания FcRn, как определено результатом отдельных вариантов. Отмечены базовые точки вариантов, при этом линия отображает абсолютную аддитивность. На фиг.11b показано отличие между экспериментальной и предполагаемой кратностью для каждого комбинированного варианта. На фиг.11с показана синергия каждой комбинации вариантов. % синергии рассчитывают как 100х[(экспериментальная кратность/предполагаемая кратность) - 1)].

Фиг.12. Относительное связывание вариантных антител анти-TNF, -CD25, -EGFR и -IgE с FcRn человека, как определено Biacore. Таблица является такой, как описано на фиг.9.

Фиг.13. Фармакокинетические характеристики in vivo антител дикого типа и вариантных антител у мышей mFcRn-/- hFcRn+. На графиках изображена зависимость сывороточной концентрации антитела от времени после введения одной дозы внутривенно. На фиг. 13а показаны данные одного из четырех исследований, проведенных с использованием антител IgG1 (Исследование 3), а на фиг. 13b показаны данные исследования, проведенного с использованием антител IgG2 (Исследование 5).

Фиг.14. Подобранные ФК параметры всех ФК исследований in vivo, выполненных у мышей mFcRn-/- hFcRn+ с использованием вариантных антител и антител дикого типа. n означает число мышей в группе с данными среднего и стандартного отклонения (SD), предусмотренными ФК параметрами. «Время полужизни (время полувыведения)» представляет собой бета-фазу, характеризующую выведение антитела из сыворотки. Cmax представляет собой максимальную наблюдаемую сывороточную концентрацию, ППК представляет собой площадь под кривой «концентрация-время», а «клиренс» представляет собой клиренс антитела из сыворотки. Кратное время полужизни рассчитывают как время полужизни вариантного антитела относительно времени полужизни исходного IgG1 или IgG2 дикого типа в рамках каждого исследования.

Фиг.15. Корреляция между временем полужизни вариантных антител IgG1 (фиг.15а) и IgG2 (фиг.15b) у мышей mFcRn-/-hFcRn+ и кратное связывание FcRn относительное IgG1 дикого типа. Данные на оси-Y взяты с фиг.14, а данные на оси-Х взяты с фиг.9 и 10. Выбранные варианты отмечены, а данные вариантов повторных экспериментов обведены в кружок. На фиг. 15с показаны как данные корреляции IgG1, так и данные корреляции IgG2, при этом черные и серые линии представляют соответствие данных IgG1 and IgG2 соответственно.

Фиг.16 (SEQ ID NO: 30-35). Аминокислотные последовательности вариантных и исходных иммуноадгезинов Fc анти-TNF, используемых согласно настоящему изобретению.

Фиг.17. Связывание иммуноадгезинов анти-TNF с антигеном TNF, как определено Biacore.

Фиг.18. Относительное связывание вариантных иммуноадгезинов Fc с FcRn человека, как определено Biacore. В таблице показана кратность Ка* каждого варианта относительно IgG1 человека дикого типа (нативного). n показывает, сколько раз тестировали каждый вариант, а «Среднее» и «SD» означают среднее и стандартное отклонение соответственно для каждого варианта в n экспериментах по связыванию. Кратность FcRn рассчитывали для всех вариантов относительно соответствующего исходного IgG1 в рамках каждого соответствующего эксперимента по связыванию.

Фиг.19. Фармакокинетические характеристики in vivo исходных и вариантных иммуноадгезинов Fc у мышей mFcRn-/- hFcRn+. На графиках изображена зависимость сывороточной концентрации гибрида Fc от времени после введения одной дозы внутривенно.

Фиг.20. Подобранные ФК параметры гибрида Fc, полученные в результате ФК исследования in vivo у мышей mFcRn-/- hFcRn+. Параметры являются такими, как описано на фиг.14. % увеличения времени полужизни рассчитывают как умноженное на 100 время полужизни вариантного гибрида Fc относительно времени полужизни исходного IgG1 или IgG2 дикого типа.

Фиг.21. Относительное связывание вариантных антител IgG1 анти-VEGF с FcRn яванской макаки и человека, как определено Biacore. На фиг. 21а представлены данные в форме таблицы. Описание указанной фигуры соответствует описанию на фиг.9, а данные связывания с FcRn человека взяты с фиг.9. На фиг.21b представлен график указанных данных.

Фиг.22. Фармакокинетические характеристики in vivo антител дикого типа и вариантных антител у яванских макак. На графиках изображена зависимость сывороточной концентрации антитела от времени после введения одной дозы внутривенно.

Фиг.23. Подобранные ФК параметры, полученные в результате ФК исследования in vivo у яванских макак с использованием вариантных антител и антител дикого типа. Параметры являются такими, как описано на фиг.14.

Подробное описание изобретения

Согласно настоящему изобретению описано получение новых вариантов доменов Fc, включая варианты, содержащиеся в антителах, гибридах Fc и иммуноадгезинах, которые обладают увеличенным связыванием с рецептором FcRn. Как указано в настоящем описании, связывание с FcRn приводит к более продолжительному удерживанию в сыворотке in vivo.

Для того чтобы увеличить удерживание белков Fc in vivo повышение аффинности к связыванию должно происходить при значении pH около 6, тогда как поддержание более низкой аффинности - при значении pH около 7.4. Несмотря на продолжающиеся исследования, считают, что области Fc обладают более продолжительным временем полужизни in vivo, т.к. связывание с FcRn при pH 6 в эндосоме секвестирует Fc (Ghetie and Ward, 1997 Immunol Today. 18(12); 592-598, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки). Затем эндосомальный компартмент возвращает Fc на поверхность клетки. Как только компартмент открывает внеклеточное пространство, более высокое значение pH, ~7.4, индуцирует высвобождение Fc обратно в кровь. У мышей Dall' Acqua et al. показали, что мутанты Fc, обладающие увеличенным связыванием FcRn при pH 6 и pH 7.4, в действительности уменьшали сывороточные концентрации и время полужизни, как и Fc дикого типа (Dall' Acqua et al. 2002, J. Immunol. 169:5171-5180, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки). Считают, что повышенная аффинность Fc к FcRn при pH 7.4 не позволяет высвобождать Fc обратно в кровь. Следовательно, мутации Fc, которые увеличат время полужизни Fc in vivo в идеальном случае увеличат связывание FcRn при более низком значении pH, в то же время, позволяя высвобождать Fc при более высоком значении pH. Аминокислота гистидин меняет свое заряженное состояние в диапазоне pH 6.0-7.4. Следовательно, неудивительно, что остатки His расположены в комплексе Fc/FcRn (фиг. 6) в положениях, имеющих важное значение.

Дополнительный аспект настоящего изобретения представляет собой увеличение связывания FcRn по сравнению с диким типом, в частности при более низком значении pH, pH около 6.0, для облегчения связывания Fc/FcRn в эндосоме. Также описаны варианты Fc, обладающие измененным связыванием FcRn и измененным связыванием с другим классом рецепторов Fc, FcγR's (иногда пишут PcraMMaR's), т.к. было показано, что дифференцированное связывание с FcγRs, в частности увеличенное связывание с FcγRIIIb и уменьшенное связывание с FcγRIIb, приводит к повышенной эффективности.

Определения

Для более полного понимания настоящей заявки ниже приведены некоторые определения. Подразумевается, что указанные определения включают грамматические эквиваленты.

В настоящем описании термин «ADCC» или «антителозависимая клеточноопосредованная цитотоксичность» означает опосредуемую клетками реакцию, в которой неспецифические цитотоксические клетки, экспрессирующие FcγRs, распознают связанное антитело на клетке-мишени и затем вызывают лизис данной клетки-мишени.

В настоящем описании термин «ADCP» или «антителозависимый клеточноопосредованный фагоцитоз» означает опосредуемую клетками реакцию, в которой неспецифические цитотоксические клетки, экспрессирующие FcγRs, распознают связанное антитело на клетке-мишени и затем вызывают фагоцитоз данной клетки-мишени.

В настоящем описании термин «модификация» означает замещение, встраивание и/или делецию аминокислот в полипептидной последовательности или преобразование во фрагмент, химически связанный с белком. Например, модификация может представлять собой измененную структуру углевода или PEG, присоединенную к белку. В настоящем описании термин «модификация аминокислот» означает замещение, встраивание и/или делецию аминокислот в полипептидной последовательности.

В настоящем описании термин «замещение аминокислот» или «замещение» означает замену аминокислоты в конкретном положении в исходном полипептиде на другую аминокислоту. Например, замещение E272Y относится к вариантному полипептиду, в данном случае варианту Fc, в котором глутаминовая кислота в положении 272 заменена на тирозин.

В настоящем описании термин «встраивание аминокислот» или «встраивание» означает добавление аминокислотной последовательности в конкретное положение в исходной полипептидной последовательности. Например -233Е или ^233Е означает встраивание глутаминовой кислоты после положения 233 и перед положением 234. Кроме того, -233ADE или ^33ADE означает встраивание AlaAspGlu после положения 233 и перед положением 234.

В настоящем описании термин «деления аминокислот» или «деления» означает удаление аминокислотной последовательности в конкретном положении в исходной полипептидной последовательности. Например, Е233- или Е233# означает делецию глутаминовой кислоты в положении 233. Кроме того, EDA233- или EDA233# означает делецию последовательности GluAspAla, начинающуюся в положении 233.

В настоящем описании термин «вариантный белок» или «вариант белка», или «вариант» означает белок, отличающийся от исходного белка наличием, по меньшей мере, одной модификации аминокислоты. Термин «вариант белка» может относиться к самому белку, композиции, содержащей указанный белок, или аминокислотной последовательности, кодирующей его. Предпочтительно вариант белка содержит, по меньшей мере, одну модификацию аминокислот по сравнению с исходным белком, например, от примерно одной до примерно семидесяти модификаций аминокислот, и предпочтительно от примерно одной до примерно пяти модификаций аминокислот по сравнению с исходным белком. В настоящем описании последовательность варианта белка предпочтительно будет обладать, по меньшей мере, около 80% гомологии с последовательностью исходного белка и более предпочтительно, по меньшей мере, около 90% гомологии, наиболее более предпочтительно, по меньшей мере, около 95% гомологии. Термин «вариантный белок» может относиться к самому вариантному белку, композициям, содержащим указанный вариант белка, или последовательности ДНК, кодирующей его. Соответственно, в настоящем описании термин «вариант антитела» или «вариантное антитело» означает антитело, отличающееся от исходного антитела наличием, по меньшей мере, одной модификации аминокислоты, термин «вариант IgG» или «вариантный IgG» означает антитело, отличающееся от исходного IgG наличием, по меньшей мере, одной модификации аминокислоты и термин «вариант иммуногдобулина» или «вариантный иммуноглобулин» означает последовательность иммуноглобулина, отличающуюся от исходной последовательности иммуноглобулина наличием по меньшей мере одной модификации аминокислоты. В настоящем описании термин «вариант Fc» или «вариантный Fc» означает белок, содержащий модификацию в домене Fc. Варианты Fc согласно настоящему изобретению определены в соответствии с модификациями аминокислот, которые они содержат. Таким образом, например, N434S или 434S представляет собой вариант Fc, содержащий замещение, серии, в положении 434 относительно исходного полипептида Fc, при этом нумерация приведена согласно индексу EU. Аналогичным образом, M428L/N434S определяет вариант Fc, содержащий замещения M428L и N434S относительно исходного полипептида Fc. Идентичность аминокислоты дикого типа может быть не определена и в этом случае вышеуказанный вариант обозначается 428L/434S. Отмечают, что порядок, в котором предложены замещения, является произвольным, т.е., например, 428L/434S представляет собой тот же вариант Fc, что и M428L/N434S и т.д. Для всех положений, описанных согласно настоящему изобретению, нумерация приведена согласно индексу EU. Термин «индекс EU» или «индекс EU согласно Kabat», или «схема нумерации EU» относится к нумерации антитела EU (Edelman et al., 1969, Proc Natl Acad Sci USA 63:78-85, тем самым полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки). Модификация может представлять собой добавление, делецию или замещение. Замещения могут включать встречающиеся в природе аминокислоты и не встречающиеся в природе аминокислоты. Варианты могут содержать неприродные аминокислоты. Примеры включают US 6586207; WO 98/48032; WO 03/073238; US 2004-0214988 A1; WO 05/35727 A2; WO 05/74524 A2; J.W.Chin et al., (2002), Journal of the American Chemical Society 124:9026-9027; J.W.Chin, & P.G.Schultz, (2002), ChemBioChem 11:1135-1137; J.W.Chin, et al., (2002), PICAS United States of America 99:11020-11024; and, L.Wang, & P.G.Schultz, (2002), Chem. 1-10, все из которых полностью включены в настоящее описание посредством ссылки.

В настоящем описании термин «белок» означает, по меньшей мере, две ковалентно присоединенные аминокислоты, при этом указанный термин включает белки, полипептиды, олигопептиды и пептиды. Пептидильная группа может содержать встречающиеся в природе аминокислоты и пептидные связи или синтетические пептидомиметические структуры, т.е. «аналоги», такие как пептоиды (см. Simon et al., PNAS USA 89(20):9367 (1992), который полностью включен в настоящее описание посредством ссылки). Аминокислоты могут быть либо встречающимися в природе, либо не встречающимися в природе, что очевидно для специалистов в данной области техники. Например, гомофенилаланин, цитруллин и норлейцин считаются аминокислотами для целей настоящего изобретения и могут быть использованы аминокислоты как D-, так и L-(R или S) конфигураций. Варианты согласно настоящему изобретению могут содержать модификации, включающие использование неприродных аминокислот с использованием, например, технологий, разработанных Schultz и коллегами, включая, без ограничения, способы, описанные Cropp & Shultz, 2004, Trends Genet. 20(12):625-30, Anderson et al., 2004, Proc Natl Acad Sci USA 101(2):7566-71, Zhang et al., 2003, 303(5656):371-3 и Chin et al., 2003, Science 301(5635):964-7, все из которых полностью включены в настоящее описание посредством ссылки. Кроме того, полипептиды могут включать синтетическую дериватизацию одной или нескольких боковых цепей или терминалов, гликозилирование, пегилирование (PEGylation), циклическую перестановку, циклизацию, линкеры для соединения с другими молекулами, гибридизацию в белки или домены белков и добавление пептидных тегов или меток.

В настоящем описании термин «остаток» означает положение в белке и связанную аминокислотную идентичность. Например, Аспарагин 297 (также обозначаемый Asn297 или N297) представляет собой остаток в положении 297 в антителе IgG1 человека.

В настоящем описании термин «Fab» или «область Fab» означает полипептид, содержащий домены VH, CH1, VL и CL иммуноглобулина. Термин «Fab» может относится к данной области отдельно или в контексте полноразмерного антитела, фрагмента антитела или гибридного белка Fab. В настоящем описании термин «Fv» или «фрагмент_Fv», или «область_Fv» означает полипептид, содержащий домены VL и VH одного антитела.

В настоящем описании термин «модификация подкласса IgG» означает модификацию аминокислот, превращающую одну аминокислоту одного изотипа IgG в соответствующую аминокислоту другого, выровненного изотипа IgG. Например, т.к. IgG1 содержит тирозин, a IgG2 содержит фенилаланин в положении EU 296, замещение F296Y в IgG2 считают модификацией подкласса IgG.

В настоящем описании термин «не встречающаяся в природе модификация» означает модификацию аминокислот, которая не является изотипической. Например, т.к. ни один из IgGs не содержит серин в положении 434, замещение 434S в IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4 считают не встречающейся в природе модификацией.

В настоящем описании термины «аминокислота» и «аминокислотная идентичность» означают одну из 20 встречающихся в природе аминокислот или любые неприродные аналоги, которые могут присутствовать в конкретном, определенном положении.

В настоящем описании термин «эффекторная функция» означает биохимическую реакцию, являющуюся следствием взаимодействия области Fc антитела с рецептором или лигандом Fc. Эффекторные функции включают без ограничения ADCC, ADCP и CDC.

В настоящем описании термин «лиганд Fc IgG» означает молекулу, предпочтительно полипептид, происходящую из любого организма, которая связывается с областью Fc антитела IgG с образованием комплекса Fc/лиганд Fc. Лиганды Fc включают без ограничения FcγRs, FcγRs, FcγRs, FcRn, C1q, С3, маннан-связывающий лектин, маннозный рецептор, стафилококковый белок А, стрептококковый белок G и вирусный FcγR. Лиганды Fc также включают гомологи рецептора Fc (FcRH), которые представляют собой семейство рецепторов Fc, гомологичных FcγRs (Davis et al., 2002, Immunological Reviews 190:123-136, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки). Лиганды Fc могут включать неисследованные молекулы, связывающие Fc. Конкретные лиганды Fc IgG представляют собой FcRn и гамма рецепторы Fc. В настоящем описании термин «лиганд Fc» означает молекулу, предпочтительно полипептид, происходящую из любого организма, которая связывается с областью Fc антитела с образованием комплекса Fc/лиганд Fc.

В настоящем описании термин «гамма рецептор Fc», «FcγR» или «FcгаммаR» означает любой член семейства белков, который связывается с областью Fc антитела IgG и кодируется геном FcγR. У людей данное семейство включает без ограничения FcyRI (CD64), включая изоформы FcγRIa, FcγRIb и FcγRIc; FcγRII (CD32), включая изоформы FcγRIIa (включая аллотипы H131 и R131), FcγRIIb (включая FcγRIIb-1 и FcγRIIb-2) и FcγRIIc; и FcγRIII (CD16), включая изоформы FcγRIIIa (включая аллотипы V158 и F158) и FcγRIIIb (включая аллотипы FcγRIIIb-NA1 и FcγRIIIb-NA2) (Jefferis et al., 2002, Immunol Lett 82:57-65, полностью включенный в настоящее описание посредством ссылки), а также любые неисследованные изоформы FcγRs или FcγR или аллотипы человека. FcγR может происходить из любого организма, включая без ограничения людей, мышей, крыс, кроликов и обезьян. FcyRs мыши включают без ограничения FcγRI (CD64), FcγRII (CD32), FcγRIII (CD16) и FcγRIII-2 (CD16-2), а также любые неисследованные изоформы FcγRs или FcγR или аллотипы мыши.

В настоящем описании термин «FcRn» или «неонатальный рецептор Fc» означает белок, который связывается с областью Fc антитела IgG и, по меньшей мере, частично кодируется геном FcRn. FcRn может происходить из любого организма, включая без ограничения людей, мышей, крыс, кроликов и обезьян. Как известно в данной области техники, функциональный белок FcRn содержит два полипептида, часто называющихся «тяжелой цепью» и «легкой цепью». Легкая цепь представляет собой бета-2-микроглобулин, а тяжелая цепь кодируется геном FcRn. Если в настоящем описании не указано иное, термин «FcRn» или «белок FcRn» относится к комплексу тяжелой цепи FcRn с бета-2-микроглобулином. Последовательности FcRn, в частности людей, представляющие особый интерес, показаны на фигурах.

В настоящем описании термин «исходный полипептид» означает немодифицированный пептид, который затем модифицируют с получением варианта. Исходный полипептид может представлять собой встречающийся в природе полипептид или вариант, или созданную версию встречающегося в природе полипептида. Термин «исходный полипептид» может относиться к самому полипептиду, композициям, содержащим указанный исходный полипептид, или аминокислотной последовательности, кодирующей его. Соответственно, в настоящем описании термин «исходный иммуноглобудин» означает немодифицированный пептид иммуноглобулина, который модифицируют с получением варианта, а термин «исходное антитело» означает немодифицированное антитело, которое модифицируют с получением вариантного антитела. Следует отметить, что термин «исходное антитело» включает известные коммерчески доступные, полученные рекомбинантными способами антитела, как указано ниже.

В настоящем описании термин «положение» означает место в последовательности белка. Положения могут быть пронумерованы по порядку или в соответствии с установленной схемой, например, индексом EU для нумерации антитела.

В настоящем описании термин «антиген-мишень» означает молекулу, специфически связанную вариабельной областью указанного антитела. Антиген-мишень может представлять собой белок, углевод, липид или другое химическое соединение.

В настоящем описании термин «клетка-мишень» означает клетку, экспрессирующую антиген-мишень.

В настоящем описании термин «вариабельная область» означает область иммуноглобулина, которая содержит один или несколько доменов иммуноглобулина, по существу кодируемых любым из генов Vκ, Vλ и/или VH, составляющих каппа, лямбда локусы и генетические локусы тяжелых цепей иммуноглобулина соответственно.

В настоящем описании термин «дикий тип или WT» означает аминокислотную последовательность или нуклеотидную последовательность, которая встречается в природе, включая аллельные вариации. Белок дикого типа содержит аминокислотную последовательность или нуклеотидную последовательность, которую целенаправленно не модифицировали.

Настоящее изобретение относится к антителам, демонстрирующим увеличенное связывание с FcRn по сравнению с антителом дикого типа. Например, в ряде случаев увеличенное связывание приводит к клеточной рециркуляции антитела, и, следовательно, к увеличенному времени полужизни. Кроме того, антитела, демонстрирующие увеличенное связывание с FcRn и измененное связывание с другими рецепторами Fc, например FcγRs, находят