Эпитопные пептиды rab6kifl/kif20a и содержащие их вакцины

Иллюстрации

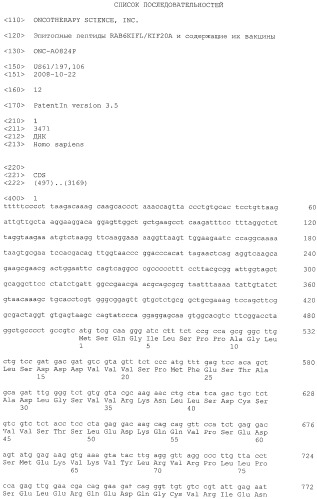

Показать всеНастоящее изобретение относится к области иммунологии. Предложены варианты олигопептида, выделенные из белка RAB6KIFL (KIFL20A), которые способны индуцировать цитотоксические Т-лимфоциты (CTL) в составе комплекса с молекулой HLA-A*0201. Также рассмотрены: фармацевтическая композиция и способ уничтожения клеток, экспрессирующих RAB6KIFL и HLA-A*0201, экзосома, выделенная антиген-презентирующая клетка и способ ее индукции, фармацевтическая композиция и способ индукции CTL, применения активных ингредиентов по настоящему изобретению для получения фармацевтической композиции для лечения рака, а также полинуклеотид, кодирующий олигопептид по настоящему изобретению. Данное изобретение может найти дальнейшее применение в терапии заболеваний, ассоциированных с RAB6KIFL. 11 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.

Реферат

Область техники

Приоритет

Настоящая заявка утверждает преимущество предварительной заявки США № 61/197106, поданной 22 октября 2008 года, содержание которой полностью включено в настоящий документ в качестве ссылки.

Область техники

Настоящее изобретение относится к области биологической науки, более конкретно, к области терапии рака. В частности, настоящее изобретение относится к новым олигопептидам и их применению.

Предшествующий уровень техники

Было продемонстрировано, что CD8-позитивные ЦТЛ распознают эпитопные пептиды, полученные из опухоль-ассоциированных антигенов (ОАА) и находящиеся на молекуле главного комплекса гистосовместимости (MHC) класса I, а затем убивают опухолевые клетки. С момента открытия семейства антигенов меланомы (MAGE), как первого примера ОАА, было обнаружено много других ОАА, главным образом, с помощью иммунологических подходов (NPL 1: Boon T, Int J Cancer 1993 мая 8, 54(2): 177-80; NPL 2: Boon T & van der Bruggen P, J Exp Med 1996 Mar 1, 183(3): 725-9). Некоторые из этих ОАА в настоящее время проходят клинические исследования в качестве мишеней для иммунотерапии.

Выявление новых ОАА, способных индуцировать мощный и специфический противоопухолевый иммунный ответ, требует дальнейшего развития и применения в клинике стратегий пептидной вакцинации для различных типов рака. (NPL 3: Harris CC, J Natl Cancer Inst 1996 Oct 16, 88(20): 1442-55; NPL 4: Butterfield LH et al., Cancer Res 1999 Jul 1, 59(13): 3134-42; NPL 5: Vissers JL et al., Cancer Res 1999 Nov 1, 59(21): 5554-9; NPL 6: van der Burg SH et al., J Immunol 1996 May 1, 156(9): 3308-14; NPL 7: Tanaka F et al., Cancer Res 1997 Oct 15, 57(20): 4465-8; NPL 8: Fujie T et al., Int J Cancer 1999 Jan 18, 80(2): 169-72; NPL 9: Kikuchi M et al., Int J Cancer 1999 May 5, 81(3): 459-66; NPL 10: Oiso M et al., Int J Cancer 1999 May 5, 81(3): 387-94. До настоящего времени было несколько сообщений о клинических испытаниях c применением таких пептидов, полученных из опухоль-ассоциированных антигенов. К сожалению, до сих пор в этих исследованиях противоопухолевых вакцин наблюдали только низкую частоту объективных ответов (NPL 11: Belli F et al., J Clin Oncol 2002 Oct 15, 20(20): 4169-80; NPL 12: Coulie PG et al., Immunol Rev 2002 Oct, 188: 33-42; NPL 13: Rosenberg SA et al., Nat Med 2004 Sep, 10(9): 909-15).

В настоящее время последовательность пептида, связывающегося с HLA класса I, можно предсказать с использованием алгоритмов (NPL 14: Journal of Immunological Methods, (1995), Vol.185, pp.181-190, NPL 15: J. Immunol., (1994), Vol.152, pp.163-175, NPL 16: protein science, (2000), Vol.9, pp.1838-1846). Однако трудно сказать, будет ли предсказанный эпитопный пептид процессироваться естественным образом в клетках-мишенях и экспрессироваться на поверхности клетки-мишени с молекулой HLA. Кроме того, алгоритм, например BIMAS (http://bimas.dcrt.nih.gov/cgi-bin/molbio/ken_parker_comboform) (NPL 17: Parker KC, et al., (1994) J Immunol.; 152(1):163-75.; NPL 18: Kuzushima K, et al., (2001) Blood.; 98(6):1872-81) может предложить пептид, связывающийся с молекулой HLA, но предложенный пептид не является точным (NPL 19: Bachinsky MM, et al., Cancer Immun. 2005 Mar 22;5:6). Таким образом, в скрининге ОАА по-прежнему остается много проблем и трудностей.

Рак поджелудочной железы имеет неблагоприятный прогноз с общей пятилетней частотой выживания приблизительно 5% (1). Хирургическая резекция остается единственным вариантом для долгосрочного выживания, но пациенты с резектабельным раком поджелудочной железы представляют собой меньшинство (9-22%) (NPL 20: Sener S.F. et al. J Am Coll Surg 1999; 189:1-7, NPL 21: Eloubeidi M.A. et al. Am J Surg 2006; 192:322-9, NPL 22: Goonetilleke K.S. et al. Int J Surg 2007; 5:147-51.). Даже у этих пациентов, однако, пятилетняя частота выживания остается приблизительно 20%, несмотря на операцию с лечебной целью (NPL 23: Smeenk H.G. et al. Langenbecks Arch Surg 2005; 390:94-103, NPL 24: Yeo C.J. et al. Ann Surg 1995;221:721-31.). До 80% пациентов представлены местно-распространенным или метастатическим заболеванием, и их средний диапазон выживания составляет от 6 до 9 месяцев (NPL 25: Lockhart A.C. et al. Gastroenterology 2005;128:1642-54). Таким образом, разработка новых терапевтических способов воздействия является вопросом большой важности, и иммунотерапия может быть потенциальным лечением при раке поджелудочной железы.

RAB6KIFL (KIF20A) был впервые выявлен, как играющий роль в динамике аппарата Гольджи посредством прямого взаимодействия с малой ГТФазой Rab6 (NPL 26: Echard A, et al. Science 1998;279:580-5). RAB6KIFL принадлежит к кинезиновому суперсемейству моторных белков, которые обладают важными функциями в движении молекул и органелл (NPL 26: Echard A, et al. Science 1998; 279:580-5, NPL 27: Hirokawa N, et al. Curr Opin Cell Biol 1998; 10:60-73, NPL 28: Allan VJ, и Schroer TA. Curr Opin Cell Biol 1999; 11:476-82). Недавно, Taniuchi K et al. сообщили, что RAB6KIFL сверхэкспрессирован в тканях рака поджелудочной железы (NPL 29: Taniuchi K, et al. Cancer Res 2005; 65:105-12.).Они обнаружили доказательство важной роли RAB6KIFL в канцерогенезе поджелудочной железы. С помощью анализа профиля экспрессии генов с использованием полногеномного микрочипа кДНК, содержащего 23,040 генов, недавно было показано, что RAB6KIFL (KIF20A) активирован при некоторых видах раков, таких как рак мочевого пузыря (PTL 1: WO 2006/085684), мелкоклеточный рак легких (SCLC) (PTL 2: WO 2007/013665) и устойчивый к гормональной терапии рак предстательной железы (HRPC) (PTL 3: WO 2008/102906), описание которых включено в настоящий документ в качестве ссылки. Более того, были также идентифицированы некоторые эпитопные пептиды продуктов гена KIF20A (PTL 4: WO 2008/102557).

Список литературы

Патентная литература

[PTL 1] WO2006/085684

[PTL 2] WO2007/013665

[PTL 3] WO2008/102906

[PTL 4] WO2008/102557

Непатентная литература

[NPL 1] Boon T, Int J Cancer 1993 May 8, 54(2): 177-80

[NPL 2] Boon T & van der Bruggen P, J Exp Med 1996 Mar 1, 183(3): 725-9

[NPL 3] Harris CC, J Natl Cancer Inst 1996 Oct 16, 88(20): 1442-55

[NPL 4] Butterfield LH et al., Cancer Res 1999 Jul 1, 59(13): 3134-42

[NPL 5] Vissers JL et al., Cancer Res 1999 Nov 1, 59(21): 5554-9

[NPL 6] van der Burg SH et al., J Immunol 1996 May 1, 156(9): 3308-14

[NPL 7] Tanaka F et al., Cancer Res 1997 Oct 15, 57(20): 4465-8

[NPL 8] Fujie T et al., Int J Cancer 1999 Jan 18, 80(2): 169-72

[NPL 9] Kikuchi M et al., Int J Cancer 1999 May 5, 81(3): 459-66

[NPL 10] Oiso M et al., Int J Cancer 1999 May 5, 81(3): 387-94

[NPL 11] Belli F et al., J Clin Oncol 2002 Oct 15, 20(20): 4169-80

[NPL 12] Coulie PG et al., Immunol Rev 2002 Oct, 188: 33-42

[NPL 13] Rosenberg SA et al., Nat Med 2004 Sep, 10(9): 909-15

[NPL 14] Jounal of Immunological Methods, (1995), Vol.185, pp.181-190

[NPL 15] J. Immunol., (1994), Vol.152, pp.163-175

[NPL 16] protein science, (2000), Vol.9, pp.1838-1846

[NPL 17] Parker KC, et al., (1994) J Immunol.; 152(1):163-75.

[NPL 18] Kuzushima K, et al., (2001) Blood.; 98(6):1872-81.

[NPL 19] Bachinsky MM, et. al., Cancer Immun. 2005 Mar 22; 5:6.

[NPL 20] Sener S F, et al. J Am Coll Surg 1999; 189:1-7.

[NPL 21] Eloubeidi M A, et al. Am J Surg 2006; 192:322-9.

[NPL 22] Goonetilleke K S,et al. Int J Surg 2007; 5:147-51.

[NPL 23] Smeenk H G, et al. Langenbecks Arch Surg 2005; 390:94-103.

[NPL 24] Yeo C J, et al. Ann Surg 1995; 221:721-31.

[NPL 25] Lockhart A C, et al. Gastroenterology 2005; 128:1642-54.

[NPL 26] Echard A, et al. Science 1998; 279:580-5.

[NPL 27] Hirokawa N, et al. Curr Opin Cell Biol 1998; 10:60-73.

[NPL 28] Allan VJ, and Schroer TA. Curr Opin Cell Biol 1999;11:476-82.

[NPL 29] Taniuchi K, et al. Cancer Res 2005; 65:105-12.

Сущность изобретения

Настоящее изобретение частично основано на открытии новых мишеней для иммунотерапии. Поскольку ОАА часто не имеют иммуногенности, выявление подходящих мишеней является исключительно важным. В частности, изобретение нацелено на RAB6KIFL (SEQ ID NO:2), который кодируется геном ID GenBank AF153329 или CR598555, также указанным NM_005733 (SEQ ID NO: 1), поскольку было установлено, что RAB6KIFL активирован при некоторых видах рака, таких как рак мочевого пузыря, рак молочной железы, холангиоцеллюлярная карцинома, рак пищевода, немелкоклеточный рак легкого (NSCLC), рак поджелудочной железы, рак простаты, карцинома почек и мелкоклеточный рак легких (SCLC). Настоящее изобретение относится к продуктам гена RAB6KIFL, включающим эпитопные пептиды, которые вызывают на удивление сильный ответ ЦТЛ, который является специфическим по отношению к соответствующим молекулам. Мононуклеарные клетки периферической крови (PBMC), полученные от здорового донора, были стимулированы с использованием пептидов по настоящему изобретению. Настоящее изобретение далее относится к созданным ЦТЛ, которые специфически распознают HLA-A2 (A*0201) - позитивные клетки-мишени, активированные соответствующими пептидами, и к эпитопным пептидам, ограниченным по HLA-A0201, которые могут индуцировать мощный и специфический иммунный ответ против RAB6KIFL, экспрессирующегося на опухоли. Эти результаты демонстрируют, что RAB6KIFL является высокоиммуногенным, и его эпитопы представляют собой эффективные мишени для иммунотерапии.

Таким образом, настоящее изобретение относится к олигопептидам, способным индуцировать ЦТЛ, а также - к аминокислотным последовательностям, выбранным из группы SEQ ID NO:3, 4 или 5. В дополнение к этому, в другом варианте осуществления настоящего изобретения одна, две или несколько аминокислот могут быть замещены, удалены, вставлены и/или добавлены, при условии, что полученные модифицированные олигопептиды сохраняют способность исходных пептидов индуцировать ЦТЛ.

При введении пациенту указанные олигопептиды презентируются на поверхности антигенпрезентирующих клеток и затем индуцируют ЦТЛ, нацеливая на соответствующие пептиды. Таким образом, настоящее изобретение относится к антигенпрезентирующим клеткам и экзосомам, которые презентируют любой из указанных пептидов, а также к способам индукции антигенпрезентирующих клеток.

Противоопухолевый иммунный ответ индуцируется введением указанных олигопептидов RAB6KIFL или полинуклеотидов, кодирующих олигопептиды, а также экзосом и антигенпрезентирующих клеток, которые презентируют олигопептиды RAB6KIFL. Таким образом, еще одной задачей настоящего изобретения является создание фармацевтических средств или фармацевтической композиции, содержащих в качестве активных ингредиентов олигопептиды или полинуклеотиды, кодирующие их, а также экзосомы и антигенпрезентирующие клетки. Фармацевтические средства по настоящему изобретению находят применение в качестве вакцин.

Кроме того, еще одной задачей настоящего изобретения является создание способов лечения и/или профилактики (т.е. предупреждения) раков (опухолей), и/или предупреждения их послеоперационных рецидивов, а также способов индукции ЦТЛ, способов индукции противоопухолевого иммунитета; такие способы включают этап введения олигопептидов RAB6KIFL, полинуклеотидов, кодирующих олигопептиды RAB6KIFL, экзосом или антигенпрезентирующих клеток, презентирующих полипептиды RAB6KIFL, или фармацевтических средств по настоящему изобретению. В дополнение к этому, ЦТЛ по настоящему изобретению также находят применение в качестве противоопухолевых вакцин. Примеры раков-мишеней включают в качестве неограничивающих примеров, рак мочевого пузыря, рак молочной железы, холангиоцеллюлярную карциному, рак пищевода, немелкоклеточный рак легкого (NSCLC), рак поджелудочной железы, рак простаты, карциному почек и мелкоклеточный рак легких (SCLC).

Следует понимать, что как вышеизложенная сущность изобретения, так и последующее подробное описание, представляют собой примеры вариантов осуществления и не ограничиваются изобретением или другими альтернативными вариантами осуществления изобретения.

Краткое описание чертежей

Различные аспекты и применение настоящего изобретения станут очевидны специалистам в данной области после рассмотрения краткого описания рисунков и подробного описания настоящего изобретения и предпочтительных вариантов его осуществления, которые следуют далее:

[Фиг. 1] фигура 1 изображает заметно и часто повышенную экспрессию мРНК RAB6KIFL в тканях рака поджелудочной железы по данным анализа микрочипа с кДНК. A показывает список генов, активированных в клетках рака поджелудочной железы. Эти гены были сверхэкспрессированы в злокачественных клетках по сравнению с их нормальными аналогами. Экспрессия мРНК RAB6KIFL в клетках рака поджелудочной железы была заметно повышена у всех 6 пациентов с раком поджелудочной железы. B показывает относительный показатель экспрессии гена RAB6KIFL в нормальных тканях по данным анализа микрочипа с кДНК. Ген RAB6KIFL слабо экспрессируется только в яичках и тимусе. C показывает, что уровень экспрессии гена RAB6KIFL был также повышен при многих раках легкого и раке мочевого пузыря, а также раке поджелудочной железы по данным проведенного ранее анализа микрочипа с кДНК.

[Фиг. 2] Фигура 2 показывает анализ мРНК RAB6KIFL, экспрессирующейся в нормальных тканях человека, линиях злокачественных клеток и раковых тканях. A показывает экспрессию мРНК RAB6KIFL, которая была исследована в различных нормальных тканях с использованием ОТ-ПЦР. мРНК RAB6KIFL слабо экспрессировалась только в яичках. B показывает ОТ-ПЦР анализ экспрессии RAB6KIFL в различных линиях злокачественных клеток. C показывает ОТ-ПЦР анализ экспрессии RAB6KIFL в тканях рака поджелудочной железы (T) и их нормальных аналогах (N). Экспрессия гена RAB6KIFL была выявлена в 5 из 8 образцов тканей рака поджелудочной железы. Напротив, в их нормальных аналогах была выявлена незначительная экспрессия.

[Фиг. 3] фигура 3 показывает специфическую для рака поджелудочной железы сверхэкспрессию белка RAB6KIFL, выявленную при помощи Вестерн-блоттинга. A показывает, что белок RAB6KIFL не был выявлен в восьми нормальных тканях, в то время как яички показали очень слабую полосу с мобильностью, сходной с той, которую наблюдали в лизате клеток PANC1. B показывает, что у двух пациентов с раком поджелудочной железы белок RAB6KIFL был выявлен в раковых тканях (T), но не в прилежащих нормальных тканях (N). Также проводили анти-бета-актиновый блоттинг для контроля одинакового нанесения белка.

[Фиг. 4] Фигура 4 показывает иммуногистохимический анализ белка RAB6KIFL при раке поджелудочной железы (A) и в различных нормальных тканях (B). A показывает, что сильное окрашивание RAB6KIFL наблюдали в основном в цитоплазме и ядрах злокачественных клеток в 6 из 9 случаев, в то время как наблюдали очень слабое окрашивание ацинарных клеток и нормального эпителия протоков в нормальных прилежащих тканях поджелудочной железы. Сходное сильное окрашивание наблюдали в метастатических очагах в брюшине. Незначительное окрашивание наблюдается при опухолеподобном панкреатите. B показывает, что RAB6KIFL не был окрашен в нормальном головном мозге, легком, печени, почке, желудке, тонком кишечнике, толстом кишечнике, селезенке, скелетной мышце, коже и тимусе. Возможное слабое окрашивание наблюдалось в яичках. Позитивные сигналы окрашивания показаны коричневым цветом. Масштабная полоска представляет 100 микрометров.

[Фиг. 5] фигура 5 показывает выявление ограниченных по HLA-A2 эпитопов человеческого RAB6KIFL для ЦТЛ мыши с использованием мышей HLA-A2,1 (HHD) Tgm. A показывает, что HLA-A2,1 (HHD) Tgm были иммунизированы in vivo на 7 и 14 дни при помощи 5×105 сингенных BM-DC, которые были активированы посредством двенадцати наборов из смеси трех типов пептидов, выбранных из 36 кандидатных пептидов. На 21 день клетки селезенки CD4-, изолированные от иммунизированных мышей, стимулировали при помощи BM-DC, активированных каждым пептидом в течение 6 дней. IFN-гамма, который вырабатывали ЦТЛ, определяли при помощи анализа ELISPOT. Было показано, что пептиды RAB6KIFL-A2-9-12 (SEQ ID NO: 3), RAB6KIFL-A2-9-809 (SEQ ID NO: 4) и RAB6KIFL-A2-10-284 (SEQ ID NO: 5) индуцируют пептид-реактивные ЦТЛ. Эти анализы делали дважды со сходными результатами. B показывает иммуногистохимическое окрашивание с mAb против CD4 или CD8 в образцах ткани от HLA-A2 (HHD) Tgm, иммунизированных пептидом RAB6KIFL-A2-9-809. После двухкратной вакцинации производили резекцию и анализ образцов.

[Фиг. 6A-B] Фигура 6 показывает индукцию RAB6KIFL-специфических ЦТЛ человека, полученных из PBMC от HLA-A2-позитивных здоровых доноров. A показывает, что ЦТЛ, реагирующие на пептиды RAB6KIFL, были получены из PBMC от HLA-A2-позитивных здоровых доноров. После трех стимуляций аутологичными моноцитарными DC, активированными пептидом RAB6KIFL-A2-9-12 (SEQ ID NO: 3), RAB6KIFL-A2-9-809 (SEQ ID NO:4) и RAB6KIFL-A2-10-284 (SEQ ID NO:5), измеряли цитотоксичность ЦТЛ против T2-клеток (HLA-A2+, TAP дефицитные), активированных каждым пептидом или против не активированных пептидом T2-клеток, при помощи стандартного анализа высвобождения 51Cr. Эти ЦТЛ демонстрировали цитотоксичность по отношению к Т2-клеткам, активированным пептидом RAB6KIFL-A2-9-12 (слева), RAB6KIFL-A2-9-809 (посередине) и RAB6KIFL-A2-10-284 (справа), но не по отношению к Т2-клеткам, активированным неподходящим пептидом ВИЧ, или не активированным пептидом. B показывает, что эти ЦТЛ показывали цитотоксичность в отношении RAB6KIFL+ HLA-A2 (A*0201)+ клеточной линии рака поджелудочной железы человека PANC1 и клеточной линии рака толстого кишечника CaCo-2, но не в отношении RAB6KIFL+ HLA-A2 (A*0201)- клеточной линии рака поджелудочной железы человека PK8.

[Фиг. 6C-D] показывает, что цитотоксичность этих ЦТЛ была RAB6KIFL-специфической. Эти ЦТЛ убили SKHep1/RAB6KIFL, RAB6KIFLlow HLA-A2+ линию злокачественных клеток печени человека SKHep1, трансфицированную человеческим геном RAB6KIFL, но не убили SKHep1/Mock. D показывает ингибирование цитотоксичности при помощи mAb против HLA класса I. После того как клетки-мишени PANC1 инкубировали с mAb против HLA-class I (W6/32, IgG2a) или mAb против HLA-DR (H-DR-1, IgG2a) соответственно в течение 1 часа, к ним добавляли ЦТЛ, созданные из PBMC здорового донора посредством стимуляции пептидом RAB6KIFL-A2-9-12 (сверху), RAB6KIFL-A2-9-809 (посередине), и RAB6KIFL-A2-10-284 (снизу). Выработка IFN-гамма была заметно ингибирована W6/32, но не H-DR-1.

Описание вариантов осуществления

Хотя можно использовать в практическом осуществлении или тестировании вариантов осуществления настоящего изобретения любые способы и материалы, сходные или эквивалентные тем, которые описаны в настоящем документе, предпочтительные способы, приборы и материалы описаны здесь. Однако перед тем как настоящие материалы и способы будут описаны, следует иметь в виду, что настоящее изобретение не ограничено конкретными величинами, формами, размерами, материалами, методиками, протоколами и т.д., описываемыми в настоящем документе, поскольку они могут варьировать в соответствии с рутинными экспериментами и оптимизацией. Следует также понимать, что терминология, которая использована при описании, применяется только с целью описания конкретных версий или вариантов осуществления и не имеет целью ограничить объем настоящего изобретения, который ограничен только прилагаемой формулой изобретения.

Раскрытие каждой публикации, патента или патентной заявки, упомянутой в данном описании конкретным образом, в полном объеме включено в настоящий документ в качестве ссылки. Однако ничто в настоящем документе не должно истолковываться как признание того, что изобретение не имеет права датировать более ранним числом такое раскрытие в силу предшествующего изобретения.

В случае конфликта настоящее описание, включая определения, будет иметь преимущество. Кроме того, материалы, способы и примеры являются только иллюстрирующими и неограничивающими.

I. Определения

Формы единственного числа, как используют в настоящем документе, означают "по меньшей мере, один", если не указано иное.

Термины "полипептид", "пептид" и "белок" используют в данном документе взаимозаменяемо по отношению к полимеру из аминокислотных остатков. Термины употребляют по отношению к аминокислотным полимерам, в которых один или несколько аминокислотных остатков представляют собой модифицированный остаток или неприродный остаток, такой как искусственный химический миметик соответствующей природной аминокислоты, а также по отношению к природным аминокислотным полимерам.

Термин "олигопептид", иногда используемый в настоящем описании обычно относится к пептидам по настоящему изобретению, которые содержат 20 или менее остатков, обычно 15 или менее остатков в длину и обычно содержат приблизительно от 8 и приблизительно до 11 остатков, часто 9 или 10 остатков.

Как применяют в настоящем документе, термин "аминокислота" относится к природным и синтетическим аминокислотам, а также к аминокислотным аналогам и миметикам аминокислот, которые функционируют сходно с природными аминокислотами. Природными аминокислотами являются те, которые кодированы генетическим кодом, а также те, которые модифицированы в клетках после трансляции (например, гидроксипролин, гамма-карбоксиглутамат и O-фосфосерин). Фраза "аминокислотный аналог" относится к соединениям, которые имеют такую же основную химическую структуру (альфа-углерод, связанный с водородом, карбоксигруппу, аминогруппу и R-группу), что и природная аминокислота, но с модифицированной R-группой или модифицированным остовом (например, гомосерин, норлейцин, метионин, сульфоксид, метионин метилсульфония). Фраза "аминокислотный миметик" относится к химическим соединениям, которые имеют различные структуры, но сходные функции с основными аминокислотами.

Аминокислоты могут быть обозначены в данном документе общеизвестными трехбуквенными символами или однобуквенными символами, рекомендованными Комиссией по Химической Номенклатуре IUPAC-IUB.

Термины "ген", "полинуклеотиды", "нуклеотиды" и "нуклеиновые кислоты" используются в данном документе взаимозаменяемо, если конкретно не указано иное, и подобно аминокислотам обозначаются своими общепринятыми однобуквенными кодами.

Если не определено иное, термин "рак" относится к ракам со сверхэкспрессией гена RAB6KIFL. Примеры раков со сверхэкспрессией гена RAB6KIFL включают в качестве неограничивающих примеров, рак мочевого пузыря, рак молочной железы, холангиоцеллюлярную карциному, рак пищевода, немелкоклеточный рак легких (NSCLC), рак поджелудочной железы, рак простаты, карциному почек и мелкоклеточный рак легких (SCLC).

Если не определено иное, термины "цитотоксический T-лимфоцит", "цитотоксическая T-клетка" и "ЦТЛ" используют в данном документе взаимозаменяемо и, если конкретно не указано иное, по отношению к подгруппе T-лимфоцитов, которые способны распознавать чужеродные клетки (например, опухолевые клетки, вирус-инфицированные клетки) и индуцировать гибель этих клеток.

Если не определено иное, все технические и научные термины, использованные в данном документе, имеют то же самое значение, в котором их обычно понимает специалист в области, к которой относится изобретение.

II. Пептиды

Для того чтобы продемонстрировать, что пептиды, полученные из RAB6KIFL, функционируют как антигены, распознающиеся цитотоксическими T-лимфоцитами (ЦТЛ), были исследованы пептиды, полученные из RAB6KIFL (SEQ ID NO:2), для того чтобы установить, являются ли они антигенными эпитопами, ограниченными по HLA-A2 (A*0201), которые являются часто встречающимися аллелями HLA (Date Y et al., Tissue Antigenes 47: 93-101, 1996; Kondo A et al., J Immunol 155: 4307-12, 1995; Kubo RT et al., J Immunol 152: 3913-24, 1994). Кандидатные HLA-A2-связывающие пептиды, полученные из RAB6KIFL, были выявлены на основании информации об их связывающей способности по отношению к HLA-A2. После стимуляции Т-клеток in vitro с помощью дендритных клеток (DC), нагруженных этими пептидами, были успешно созданы ЦТЛ с использованием каждого из пептидов, в частности, следующих пептидов:

RAB6KIFL-A2-9-12 (SEQ ID NO: 3),

RAB6KIFL-A2-9-809 (SEQ ID NO: 4),

и

RAB6KIFL-A2-10-284 (SEQ ID NO: 5).

Эти полученные ЦТЛ показывают мощную специфическую цитотоксическую активность против клеток-мишеней, активированных соответствующими пептидами. Результаты в настоящем документе демонстрируют, что RAB6KIFL представляет собой антиген, распознающийся ЦТЛ, и что эти пептиды могут быть эпитопными пептидами RAB6KIFL, ограниченными по HLA-A2 (A*0201).

Поскольку ген RAB6KIFL сверхэкспрессируется в большинстве раковых тканей, таких как рак мочевого пузыря, рак молочной железы, холангиоцеллюлярная карцинома, рак пищевода, немелкоклеточный рак легких (NSCLC), рак поджелудочной железы, рак предстательной железы, карцинома почек и мелкоклеточный рак легких (SCLC), он представляет собой хорошую мишень для иммунотерапии. Таким образом, настоящее изобретение относится к олигопептидам, таким как нонапептиды (пептиды, содержащие девять аминокислотных остатков) и декапептиды (пептиды, содержащие десять аминокислотных остатков), которые соответствуют эпитопам RAB6KIFL, распознающимся ЦТЛ. В частности, предпочтительные примеры олигопептидов по настоящему изобретению включают пептиды с аминокислотной последовательностью, выбранной из SEQ ID NOs: 3, 4 и 5.

Как правило, программное обеспечение, доступное в Интернет, такое как описано у Parker KC et al., J Immunol 1994 Jan 1, 152(1): 163-75, можно использовать для расчета связывающей способности различных пептидов и антигенов HLA in silico. Аффинность связывания с антигенами HLA можно измерить, как описано, например, у Parker KC et al., J Immunol 1994 Jan 1, 152(1): 163-75; и Kuzushima K et al., Blood 2001, 98(6): 1872-81. Способы для определения аффинности связывания описаны, например, в Journal of Immunological Methods, 1995, 185: 181-190.; Protein Science, 2000, 9: 1838-1846. Таким образом, настоящее изобретение относится к пептидам RAB6KIFL, для которых с помощью таких известных программ установлено связывание с антигенами HLA.

Кроме того, такие пептиды по настоящему изобретению можно фланкировать дополнительными аминокислотными остатками при условии, что пептид сохраняет свою способность индуцировать ЦТЛ. Такие пептиды со способностью индуцировать ЦТЛ представляют собой, например, менее чем приблизительно 40 аминокислот, часто менее чем приблизительно 20 аминокислот, обычно менее чем приблизительно 15 аминокислот. Аминокислотная последовательность, фланкирующая пептиды, которые включают аминокислотную последовательность, выбранную из группы SEQ ID NOs: 3, 4 и 5, не ограничена и может быть составлена из любого типа аминокислот при условии, что это не повлияет на способность исходного пептида индуцировать ЦТЛ. Таким образом, настоящее изобретение также относится к пептидам, которые обладают способностью индуцировать ЦТЛ, и содержат аминокислотную последовательность, выбранную из группы SEQ ID NO: 3, 4 и 5.

В основном, модификация одной, двух или более аминокислот в белке не будет влиять на функцию белка или в некоторых случаях даже усилит желаемую функцию исходного белка. Действительно, известны модифицированные пептиды (т.е. пептиды, включающие аминокислотную последовательность, в которой один, два или несколько аминокислотных остатков модифицированы (т.е. замещены, удалены, добавлены и/или вставлены) по сравнению с исходной референсной последовательностью), которые сохраняют биологическую активность исходного пептида (Mark et al., Proc Natl Acad Sci USA 1984, 81: 5662-6; Zoller и Smith, Nucleic Acids Res 1982, 10: 6487-500; Dalbadie-McFarland et al., Proc Natl Acad Sci USA 1982, 79: 6409-13). Таким образом, в одном из вариантов осуществления олигопептиды по настоящему изобретению способны индуцировать ЦТЛ и имеют аминокислотную последовательность, выбранную из группы SEQ ID NO:3, 4 и 5, где одна, две или даже более аминокислот добавлены, вставлены, удалены и/или замещены.

Специалисты в данной области признают, что единичные добавления или замены в аминокислотной последовательности, которые изменяют одну аминокислоту или небольшой процент аминокислот, как правило, приводят к сохранению свойств исходной аминокислотной боковой цепи. В связи с этим, они обычно обозначаются как "консервативные замены" или "консервативные модификации", при которых результатом изменения белка является модифицированный белок со свойствами и функциями, аналогичными исходному белку. Таблицы консервативных замен, обеспечивающих получение функционально сходных аминокислот, хорошо известны в данной области. Примеры характеристик аминокислотных боковых цепей, которые желательно сохранить, включают, например, гидрофобные аминокислоты (A, I, L, M, F, P, W, Y, V), гидрофильные аминокислоты (R, D, N, C, E, Q, G, H, K, S, T), и боковые цепи, имеющие следующие функциональные группы или характеристики, в общем: алифатическая боковая цепь (G, A, V, L, I, P); боковая цепь, содержащая гидроксильную группу (S, T, Y); боковая цепь, содержащая атом серы (C, M); боковая цепь, содержащая карбоновую кислоту и амид (D, N, E, Q); боковая цепь, содержащая основание (R, K, H) и ароматическая боковая цепь (H, F, Y, W). Кроме того, следующие восемь групп, каждая из которых содержит аминокислоты, приемлемые в данной области в качестве консервативных замен друг для друга:

1) Аланин (A), Глицин (G);

2) Аспарагиновая кислота (D), Глутаминовая кислота (E);

3) Аспарагин (N), Глутамин (Q);

4) Аргинин (R), Лизин (K);

5) Изолейцин (I), Лейцин (L), Метионин (M), Валин (V);

6) Фенилаланин (F), Тирозин (Y), Триптофан (W);

7) Серин (S), Треонин (T); и

8) Цистеин (C), Метионин (M) (см., например, Creighton, Proteins 1984).

Такие консервативно модифицированные пептиды также рассматриваются в качестве пептидов по настоящему изобретению. Однако пептиды по настоящему изобретению этим не ограничиваются и могут включать не консервативные модификации при условии, что пептид сохраняет способность исходного пептида индуцировать ЦТЛ. Кроме того, модифицированные пептиды не должны исключать ЦТЛ-индуцирующих пептидов из полиморфных вариантов, межвидовых гомологов и аллелей RAB6KIFL.

Для сохранения необходимой способности индуцировать ЦТЛ, можно модифицировать (добавить или заместить) небольшое число (например, 1, 2 или несколько) или небольшой процент аминокислот. В настоящем документе, термин "несколько" означает 5 или менее аминокислот, например, 3 или менее. Процент модифицированных аминокислот может быть 20% или меньше, например, 15% или меньше, например 10% или от 1 до 5%.

При использовании в контексте иммунотерапии пептиды по настоящему изобретению должны быть презентированы на поверхности клетки или экзосомы, предпочтительно в виде комплекса с антигеном HLA. Таким образом, предпочтительно выбирать пептиды, которые не только индуцируют ЦТЛ, но также обладают высокой аффинностью связывания с антигеном HLA. С этой целью пептиды могут быть модифицированы посредством замены, вставки, делеции и/или добавления аминокислотных остатков для получения модифицированного пептида с улучшенной аффинностью связывания. Поскольку закономерность последовательностей пептидов, которые отображаются посредством связывания с антигенами HLA, уже известна (J Immunol 1994, 152: 3913; Immunogenetics 1995, 41: 178; J Immunol 1994, 155: 4307), то в дополнение к пептидам, которые отображаются естественным образом, в иммуногенные пептиды по изобретению можно вводить модификации на основании такой закономерности. Например, пептиды, обладающие высокой аффинностью связывания HLA-A2 (A*0201), у которых вторая аминокислота с N-конца замещена лейцином или метионином, и пептиды, у которых аминокислота с C-конца замещена валином или лейцином. Таким образом, пептиды с аминокислотными последовательностями SEQ ID NO: 3, 4 или 5, где вторая аминокислота с N-конца замещена лейцином или метионином и/или где C-конец замещен валином или лейцином, находятся в объеме данного изобретения. Замены можно вводить не только в терминальные аминокислоты, но также по позициям потенциального TCR-распознавания пептидов. Несколько исследований продемонстрировали, что замены аминокислот в пептиде могут быть эквивалентны исходным или лучше, например CAP1, p53 (264-272), Her-2/neu (369-377) или gp100 (209-217) (Zaremba et al. Cancer Res. 57, 4570-4577, 1997, T. K. Hoffmann et al. J Immunol. (2002) Feb 1; 168(3):1338-47., S. O. Dionne et al. Cancer Immunol immunother. (2003) 52: 199-206 and S. O. Dionne et al. Cancer Immunology, Immunotherapy (2004) 53, 307-314).

Настоящее изобретение также предусматривает добавление аминокислот к последовательностям, раскрытым в настоящем документе. Например, одна, две или несколько аминокислот могут также быть добавлены к N- и/или C-концу пептидов по изобретению. Такие модифицированные пептиды с высокой аффинностью связывания антигена HLA и сохраненной способностью индуцировать ЦТЛ также включены в настоящее изобретение.

Однако, когда последовательность пептида идентична части аминокислотной последовательности эндогенного или экзогенного белка с другой функцией, можно индуцировать побочные эффекты, такие как аутоиммунные нарушения и/или аллергические симптомы по отношению к специфическим веществам. Таким образом, предпочтительно сначала провести поиски гомологии с использованием доступных баз данных, для того чтобы избежать ситуаций, в которых последовательность пептида совпадает с аминокислотной последовательностью другого белка. Когда из поиска гомологии станет ясно, что не существует пептида с различием даже по одной или двум аминокислотам по сравнению с пептидом по изобретению, пептид по изобретению может быть модифицирован для повышения аффинности связывания с антигенами HLA и/или для усиления его способности индуцировать ЦТЛ без какой-либо опасности таких побочных эффектов.

Хотя ожидается, что пептиды с высокой аффинностью связывания с антигенами HLA, как описано выше, будут высокоэффективными, кандидатные пептиды, отобранные по наличию высокой аффинности связывания в качестве индикатора, далее проверяют на наличие способности индуцировать ЦТЛ. В настоящем документе фраза "способность индуцировать ЦТЛ" указывает на способность пептида индуцировать цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ), когда он презентирован на антигенпрезентирующих клетках. Далее, "способность индуцировать ЦТЛ" включает в себя способность пептида индуцировать активацию ЦТЛ, пролиферацию ЦТЛ, способствовать ЦТЛ-опосредованному лизису клеток-мишеней и повышать выработку IFN-гамма цитотоксическими лимфоцитами.

Подтверждение способности индуцировать ЦТЛ осуществляют путем индукции антигенпрезентирующих клеток, несущих антигены MHC человека (например, B-лимфоцитов, макрофагов и дендритных клеток (DC)), или, более конкретно, DC, полученных из мононуклеарных лейкоцитов периферической крови человека; после стимуляции пептидами их смешивают с CD8-позитивными клетками, и затем измеряют IFN-гамма, который произведен и высвобожден цитотоксическими лимфоцитами против клеток-мишеней. В качестве реакционной системы можно использовать трансгенных животных, которые созданы для экспрессии антигена человека HLA (например, тех, которые описаны у BenMohamed L, Krishnan R, Longmate J, Auge C, Low L, Primus J, Diamond DJ, Hum Immunol 2000 Aug, 61(8): 764-79, Related Articles, Books, Linkout Induction of CTL response by a minimal epitope vaccine in HLA A*0201/DR1 transgenic mice: dependence on HLA class II restricted T(H) response) can be used.

Например, клетки-мишени можно пометить радиоактивной меткой 51Cr и т.п., и цитотоксическую активность можно рассчитать по радиоактивности, высвобожденной из клеток-мишеней. Альтернативно, способность индуцировать ЦТЛ можно оценить путем измерения IFN-гамма, который произведен и высвобожден цитотоксическими лимфоцитами в присутствии антигенпрезентирующих клеток (APC), несущих иммобилизованные пептиды, и путем визуализации зоны ингибирования в среде для клеток с использованием моноклональных антител к IFN-гамма.

В результате исследования способности пептидов индуцировать ЦТЛ как описано выше, было обнаружено, что те пептиды, которые имели высокую аффинность связывания по отношению к антигену HLA, не обязательно имели высокую способность индуцировать ЦТЛ. Однако было установлено, что из выявленных и оцененных пептидов, особенно высокую способность индуцировать ЦТЛ, а также высокую аффинность связывания по отношению к антигену HLA демонстрируют нонапептиды или декапептиды, выбранные из пептидов с аминокислотными последовательностями, указанными в SEQ ID NOs: 3, 4 и 5. Таким образом, данные пептиды являются примером предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения.

В дополнение к вышеописанным модификациям пептиды по настоящему изобретению могут также быть связаны с другими веществами, при условии, что полученный связанный пептид сохраняет необходимую способность исходного пептида индуцировать ЦТЛ. Примеры подходящих веществ включают в качестве неограничивающих примеров: пептиды, липиды, сахар и цепи сахаров, ацетильные группы, природные и синтетические полимеры и т.д. Пептиды могут содержать модификации, такие как гликозилирование, окисление боковой цепи или фосфорилирование, и т.д., при условии, что модификации не нарушают биологическую активность исходного пептида. Такие типы модификаций можно осуществлять для придания дополнительных функций (например, функции нацеливания и функции доставки) или для стабилизации полипептида.

Например, для увеличения стабильности полипептида in vivo, существует известное в данной области введение D-аминокислот, миметиков аминокислот неприродных аминокислот; этот подход можно также применять по отношению к полипептидам по изобретению. Стабильность полипептида можно анализировать различными способами. Например, для проверки стабильности можно использовать пептидазы и различные биологические среды, такие как плазма и сыворотка человека (см., например, Verhoef et al., Eur J Drug Metab Pharmacokin 1986, 11: 291-302).

Далее, пептиды по настоящему изобретению можно присоединять к другим пептидам посредством спейсеров или линкеров. Примеры других пептидов включают в качестве неограничивающих примеров, пептиды, полученные из других ОАА и способные индуцировать ЦТЛ. Альтернативно, два или более пептидов по настоящему изобретению могут быть связаны посредством спейсеров или линкеров. Пептиды, связанные посредством спейсеров или линкеров, могут быть одинаковыми или отличаться друг от друга. Спейсеры или линкеры конкретно не ограничены, но предпочтительно являются пептидами, более предпочтительно, пептидами с одним или несколькими сайтами расщепления, которые можно расщепить ферментами, такими как пептидазы, протеазы и протеасомы. Примеры линкеров или с