Способ получения свободных кислот из их солей

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к усовершенствованному способу превращения аммониевых солей органических кислот в соответствующие свободные органические кислоты, где водный раствор аммониевой соли приводят во взаимодействие по меньшей мере с одним органическим экстрагирующим агентом, выбираемым из группы, включающей амины общей формулы (0)

формула (0),

причем R1, R2 и R3 независимо друг от друга представляют собой одинаковые или разные, разветвленные или неразветвленные, при необходимости замещенные углеводородные остатки или атом водорода H, а расщепление соли осуществляют при температурах и давлениях, при которых водный раствор и экстрагирующий агент находятся в жидких агрегатных состояниях, причем вводят вспомогательную среду для отгонки соответственно газ-носитель, чтобы удалять NH3 из водного раствора, а по меньшей мере одна часть образовавшейся свободной органической кислоты переходит в органический экстрагирующий агент, причем в случае органических кислот речь идет о 2-гидроксиизомаслянной кислоте и в случае экстрагирующего агента о диалкиламине. Высвободившийся аммиак с помощью непрерывного потока газа удаляется из водного раствора и может снова подаваться в производственный процесс. Свободная кислота может извлекаться из экстрагирующего агента с помощью такого способа, как перегонка, ректификация, кристаллизация, обратная экстракция, хроматография, адсорбция или с помощью мембранных способов. Экономичный не загрязняющий окружающую среду способ обходится без солевой нагрузки и путем закрытого замкнутого цикла включает в себя полную регенерацию. 13 з.п. ф-лы, 3 ил., 8 пр.

Реферат

Данное изобретение касается нового улучшенного способа получения и выделения свободных органических кислот, таких как карбоновые, сульфоновые, фосфоновые и, в особенности, гидроксикарбоновые кислоты, из их соответствующих аммониевых солей.

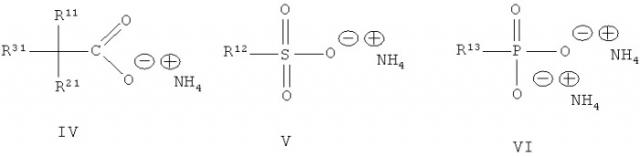

Органические кислоты, среди прочего, включают группы замещенных карбоновых (I), сульфоновых (II) и фосфоновых кислот (III).

Гидроксикарбоновые кислоты представляют собой, в частности, карбоновые кислоты, которые имеют как карбоксильную группу, так и гидроксильную группу. Представителями, чаще всего встречающимися в природе, являются альфа-гидроксикарбоновые кислоты, то есть гидроксильная группа находится у соседнего с карбоксильной группой атома углерода.

Важными альфа-гидроксикарбоновыми кислотами, помимо молочной кислоты, гликолевой кислоты, лимонной кислоты и винной кислоты, также являются 2-гидроксиизомасляная кислота в качестве сырья для метакриловой кислоты и сложных эфиров метакриловой кислоты. Эти соединения основную область своего применения находят при получении полимеров и сополимеров с другими полимеризующимися соединениями.

Другим классом гидроксикарбоновых кислот являются бета-гидроксикарбоновые кислоты.

Важными бета-гидроксикарбоновыми кислотами являются, например, 3-гидроксипропионовая кислота, 3-гидроксимасляная кислота, 3-гидроксивалериановая кислота, 3-гидроксигексановая кислота, 3-гидроксигептановая кислота, 3-гидроксиоктановая кислота и 3-гидроксиизомасляная кислота. В качестве встречающейся в природе была описана, например, 3-гидроксиизомасляная кислота в публикации Valine metabolism. Gluconeogenesis from 3-hydroxyisobutyrate, LettoJ с соавт., Biochem J. 1986 Dec 15; 240 (3): 909-12. 3-Гидроксиизомасляная кислота, так же как и 2-гидроксиизомасляная кислота может служить в качестве исходного соединения для получения метакриловой кислоты и сложных эфиров метакриловой кислоты.

Все органические кислоты образуют с аммиаком соответствующие аммониевые соли IV, V и VI.

Согласно вопросам уровня техники гидроксикарбоновые кислоты предпочтительно получаются из составляющих их основу циангидринов с помощью минеральных кислот, таких как, например, соляная кислота, фосфорная кислота или предпочтительно с помощью серной кислоты. Для выделения свободных кислот затем с помощью основания, предпочтительно аммиака, нейтрализуют только минеральную кислоту, использованную для гидролиза. При этом способе вся минеральная кислота и использованное для нейтрализации основание выделяются в обязательном порядке по меньшей мере в стехиометрических, а следовательно, в очень больших количествах в форме минеральных солей, чаще всего в виде сульфата аммония. Эти соли могут быть лишь с трудом реализованы в продаже, а в сравнении с исходными веществами, только с убытком. По причине этих трудностей большие количества данных солей должны даже утилизироваться за плату.

Другим химическим способом является гидролиз циангидринов с помощью неорганических оснований, таких как, например, гидроксид натрия. При этом для выделения альфа-гидроксикарбоновой кислоты также должна добавляться минеральная кислота в стехиометрических количествах. Также до стадии аммониевой соли гидролиз циангидринов проходит с диоксидом титана в качестве катализатора. Проблема с солями остается такой же.

Альфа- и бета-гидроксикарбоновые кислоты также могут получаться ферментативно с помощью микроорганизмов или с помощью энзимов. При этом гидроксикарбоновая кислота получается в виде аммониевой соли. Выделение в свободном виде осуществляется путем добавления стехиометрического количества минеральной кислоты. Вследствие этого также образуются стехиометрические количества аммониевых солей.

Способы, при которых не возникает солевой нагрузки, в настоящее время по экономическим основаниям являются нерентабельными для промышленного масштаба. Примером этого является этерификация аммониевой соли альфа-гидроксикарбоновой кислоты спиртом и последующий гидролиз сложного эфира с помощью кислотного катализатора (японский патент JP 7194387).

Чтобы получить из аммониевых солей свободные карбоновые кислоты, существуют различные способы, в основе которых лежит термическое разложение карбоксилатов аммония (схема 1):

Согласно патенту Великобритании GB 967352 к аммониевой соли ненасыщенной жирной кислоты добавляется незначительное количество воды, и смесь в условиях кипячения с обратным холодильником (80°C) или выше нагревается в органическом растворителе, чтобы избавиться от аммиака или отделить его с получением ненасыщенной жирной кислоты.

В соответствии с японским патентом JP 54115317 органический растворитель, который образует азеотропную смесь с водой, добавляется к 10-50%-ному водному раствору метакрилата аммония, а получающийся раствор нагревается до 60-100°C. Благодаря этому вода отгоняется в виде азеотропной смеси, и одновременно удаляется аммиак для того, чтобы получить свободную метакриловую кислоту.

Согласно японскому патенту JP 7330696 10-80%-ный водный раствор аммониевой соли кислой аминокислоты нагревают с добавлением воды. Аммиак и вода отгоняются, а аминокислота получается в свободном виде.

В этих способах аммиак, в принципе, удаляется легко, если карбоновая кислота имеет высокую константу диссоциации. Однако их недостатком является то, что степень диссоциации ионов аммония из аммониевых солей карбоновых кислот является низкой для сильных кислот, имеющих показатели рКа ниже 4, таких как альфа-гидроксикарбоновые кислоты. Поэтому очень тяжело удалить аммиак из солей сильных кислот. Чтобы удалить большую часть аммиака, необходим длительный промежуток времени или требуется добавлять большое количество воды или органического растворителя. В указанных выше способах 50% или более соответствующих карбоновых кислот остаются в виде аммониевой соли.

В патенте США US 6066763 описывается способ получения альфа-гидроксикарбоновых кислот, который обходится без необходимости получения больших количеств солей, не находящих совсем или лишь плохо находящих сбыт. При этом способе в качестве исходного материала используют аммониевые соли соответствующих альфа-гидроксикарбоновых кислот, которые могут получаться при помощи энзимов (нитрилазы) из соответствующих циангидринов. Эта соль нагревается в присутствии воды и растворителя. Предпочтительные растворители имеют температуру кипения >40°C и образуют азеотроп с водой. Благодаря отгонке азеотропной смеси высвобождается аммиак, который удаляется через конденсатор в газообразном виде.

Соответствующая альфа-гидроксикарбоновая кислота накапливается в кубовой части перегонной установки. Однако из-за удаления воды при повышенной температуре большие количества первоначально выделившейся в свободном виде альфа-гидроксикарбоновой кислоты путем внутри- и межмолекулярной этерификации превращаются в димеры и полимеры соответствующей альфа-гидроксикарбоновой кислоты. Эти соединения затем снова путем нагревания с водой при повышенном давлении должны переводиться в соответствующие мономерные альфа-гидроксикарбоновые кислоты. Недостатком также является значительное время пребывания на обеих стадиях процесса. В указанных примерах они составляют 4 часа. Поскольку на стадии 1 растворитель в течение всего времени поддерживают кипящим, расход пара является экономически неоправданно высоким. Причиной этого является затрудненное высвобождение альфа-гидроксикарбоновой кислоты при увеличивающемся обеднении по содержанию аммиака. Оно не удается на 100%. После окончания реакции еще 3-4% связанного аммиака остаются в кубе. В условиях реакции в качестве побочного продукта выступает также соответствующий амид альфа-гидроксикарбоновой кислоты, который на стадии 2 этого способа лишь частично путем гидролиза переводится в соответствующую аммониевую соль (схема 2).

Полученные альфа-гидроксикарбоновые кислоты обладают чистотой лишь приблизительно 80%, так что рекомендуется дальнейшая очистка с помощью экстракции в системе жидкость-жидкость или кристаллизации.

В патентной публикации международной заявки WO 00/59847 растворы аммониевых солей альфа-гидроксикарбоновых кислот при пониженном давлении доводятся до концентрации >60%. Превращение в димеры или полимеры соответствующих альфа-гидроксикарбоновых кислот должно составлять менее 20%. С помощью пропускания инертного газа, предпочтительно водяного пара, высвобождается и вытесняется аммиак. В примере с 2-гидрокси-4-метилтиомасляной кислотой достигается выход 70% свободной кислоты, остаток состоит из неподвергшейся превращению аммониевой соли 2-гидрокси-4-метилтиомасляной кислоты и соответствующих димеров.

В патенте США US 2003/0029711 A1 описывается способ получения органических кислот, среди прочего, из водных растворов аммониевых солей с добавлением углеводорода в качестве вспомогательной несущей среды. Путем нагревания смеси получают газообразный поток продуктов, который содержит азеотроп, состоящий из органической кислоты и несущей среды. Чтобы выделить кислоту из этого потока продуктов, должны проводиться другие стадии, такие как конденсация и дополнительные перегонки. Кроме того, этот способ также требует добавления дополнительных химических веществ (вспомогательной несущей среды), вследствие чего этот способ, именно для применения в промышленном масштабе, становится заметно более дорогостоящим.

В патенте США US 6 291 708 B1 описывается способ, в котором водный раствор аммониевой соли смешивается с подходящим спиртом, и эта водно-спиртовая смесь затем нагревается при повышенном давлении, чтобы термически разложить аммониевую соль на свободные кислоту и аммиак. Одновременно в контакт с этой водно-спиртовой смесью приводится подходящий газ в качестве вспомогательной несущей среды, так что газообразный поток продуктов, содержащий аммиак, воду и часть спирта, выносится, в то время как по меньшей мере 10% спирта остается в жидкой фазе и реагирует со свободной кислотой с образованием соответствующего сложного эфира. Недостатками этого способа, среди прочего, являются необходимость в дополнительных химических веществах (спирт и газ в качестве вспомогательной несущей среды), а также частичное превращение образовавшейся свободной карбоновой кислоты в сложный эфир, который, в свою очередь, должен подвергаться гидролизу, чтобы получить свободную карбоновую кислоту.

В немецком патенте DE 102006052311 A1 (выкладное описание) аммониевая соль альфа-гидроксикарбоновой кислоты нагревается в присутствии третичного амина с высвобождением аммиака и образованием соответствующей соли из третичного амина и альфа-гидроксикарбоновой кислоты. Затем эта соль термически расщепляется, а образовавшийся третичный амин регенерируется при помощи перегонки. В кубовой части при перегонке остается свободная альфа-гидроксикарбоновая кислота. Чистота получающихся альфа-гидроксикарбоновых кислот составляет 95%.

В немецком патенте DE 10 2006 049 767 А1 (выкладное описание) этот способ переносится на получение 2-гидрокси-4-метилтиомасляной кислоты из соответствующего 2-гидрокси-4-метилтиобутирамида. С помощью N-метилморфолина при 180°C и давлении 6 бар образуется 2-гидрокси-4-метилтиомасляная кислота с чистотой 95% и с выходом 96%. Применение других третичных аминов дает аналогичные результаты.

В немецком патенте DE 102006049768 А1 (выкладное описание) 2-гидрокси-4-метилтиобутирамид, получающийся путем гидролиза в присутствии минеральной кислоты 2-гидрокси-метилтиобутиронитрила, экстрагируют с помощью полярного растворителя, не смешивающегося с водой. Предпочтительными растворителями являются простые эфиры, кетоны и триалкилфосфиноксиды, также в смеси с различными углеводородами. Этот растворитель удаляется путем перегонки, а получающийся в результате 2-гидрокси-4-метилтиобутирамид подвергается гидролизу в присутствии основания. В качестве оснований служат третичные амины, которые при помощи перегонки снова могут выделяться из образующихся солей с высвобождением 2-гидрокси-4-метилтиомасляной кислоты. Температуры в этом способе находятся между 130 и 180°C при 6 бар.

Недостатком упомянутых последними способов являются применяемые высокие температуры от 130 до 180°C, которые являются не слишком рентабельными, а область давлений в 6 бар в условиях промышленного взаимодействия требует повышенных инвестиционных затрат.

В патенте США US 6815560 и цитируемых там патентных публикациях свободная 2-гидрокси-4-метилтиомасляная кислота, полученная с помощью гидролиза с серной кислотой, экстрагируется из раствора реакции гидролиза растворителем, не смешивающимся с водой, предпочтительно изобутилметилкетоном. С помощью перегонки экстрагент регенерируется, 2-гидрокси-4-метилтиомасляная кислота остается в ее мономерной и димерной форме в кубовом остатке перегонки. С помощью добавления воды устанавливается термодинамическое равновесие между обеими формами.

В международной заявке WO 9815517 описывается способ экстракции молочной кислоты с помощью основного органического растворителя или соответственно не смешивающегося с водой амина.

В немецком патенте DE 102006052311 описывается способ получения свободных α-гидроксикарбоновых кислот путем нагревания соответствующих карбоксилатов аммония в присутствии третичных аминов при удалении перегонкой образующегося аммиака с последующей дополнительной отгонкой и сопровождающим ее образованием третичного амина и свободной α-гидроксикарбоновой кислоты.

В патенте США US 4275234 описывается экстрактивный способ выделения карбоновых кислот с аминами в качестве экстрагирующих агентов, включающий дополнительную стадию обратной водной экстракции, которая позволяет карбоновой кислоте снова находиться в водном растворе.

В патенте США US 4444881 описывается способ выделения органических кислот из ферментационного бульона путем переведения кислоты в ее кальциевую соль, добавления растворимого в воде карбоната третичного амина с образованием триалкиламмониевой соли и осаждающегося карбоната кальция, концентрирования раствора триалкиламмониевой соли и расщепления этой триалкиламмониевой соли с помощью нагревания.

В европейском патенте EP 1385593 описывается способ обработки короткоцепочечных карбоновых кислот из раствора алкиламмониевых комплексов путем перегонки с добавлением образующих азеотропы углеводородов в условиях, при которых этот алкиламмониевый комплекс распадается на свободные карбоновую кислоту и алкиламин.

В патенте США US 5510526 описывается способ обработки свободной молочной кислоты из ферментационного бульона путем экстракции с помощью экстрагирующего агента, содержащего несмешивающийся с водой триалкиламин с числом атомов углерода по меньшей мере 18, в присутствии CO2, отделения органической фазы от водной и заключительного отделения свободной молочной кислоты от органической фазы.

В международной заявке WO 02090312 описывается процесс очистки свободных карбоновых кислот из водных растворов, при котором водный раствор нагревается в виде смеси с органическим растворителем, и таким образом получается свободная кислота.

В патенте США US 5132456 описывается многостадийный способ для очистки свободных карбоновых кислот из водной среды, при котором карбоновая кислота сначала экстрагируется агентом, абсорбирующим кислоту, а после отделения этого агента от водной среды из/от этого агента, абсорбирующего кислоту, эта карбоновая кислота снова экстрагируется обратно с помощью водорастворимых аминов в виде карбоксилата аммония. Затем этот карбоксилат аммония расщепляют.

Для всех способов недостатком является то, что получаются большие количества водных потоков веществ или образуются продукты, которые не могут снова подаваться в процесс, а следовательно, остаются в качестве отходов.

На фоне недостатков уровня техники задачей настоящего изобретения было найти экономичный и не загрязняющий окружающую среду способ выделения свободных карбоновых кислот, таких как карбоновые, сульфоновые, фосфоновые и, в частности, альфа- и бета-гидроксикарбоновые кислоты, из их аммониевых солей, отличающийся тем, что он обходится без солевой нагрузки в качестве сопряженного продукта и путем закрытого замкнутого цикла включает в себя полную регенерацию.

Эта техническая задача решается с помощью способа превращения аммониевых солей органических кислот в соответствующие свободные органические кислоты, причем водный раствор аммониевой соли приводится во взаимодействие по меньшей мере с одним органическим экстрагирующим агентом, выбираемым из группы, включающей амины общей формулы (0)

причем R1, R2 и R3 независимо друг от друга представляют собой одинаковые или разные, разветвленные или неразветвленные, при необходимости замещенные углеводородные остатки или атом водорода H, а расщепление соли осуществляется при температурах и давлениях, при которых водный раствор и экстрагирующий агент находятся в жидких агрегатных состояниях, причем вводится вспомогательная среда для отгонки соответственно газ-носитель, чтобы удалять NH3 из водного раствора, а по меньшей мере одна часть образовавшейся свободной органической кислоты переходит в органический экстрагирующий агент.

Из понятия «амин» в контексте данного изобретения аммиак, а следовательно, R1, R2 и R3=H в Формуле (0), являются исключенными в явном виде.

Предпочтительно используются амины, у которых R1, R2 и R3 независимо друг от друга представляют собой одинаковые или разные, разветвленные или неразветвленные, незамещенные алкильные остатки, содержащие предпочтительно от 1 до 20, особенно предпочтительно от 1 до 18, в высшей степени предпочтительно от 1 до 16 атомов углерода, или атомы водорода.

Предпочтительно используемые амины представляют собой алкиламины с числом атомов углерода по меньшей мере 16, предпочтительно триалкиламины и особенно предпочтительно триалкиламины, выбираемые из группы, включающей тригексиламины, триоктиламин, тридециламин, тридодециламины.

В отдельном варианте исполнения способа согласно изобретению может быть предпочтительным использовать амины с большей силой основания; в этом случае предпочтительно, чтобы в качестве аминов использовались диалкиламины и предпочтительно диалкиламины, выбираемые из группы, включающей диизотридециламин, бис(2-этилгексил)амин, лаурил-триалкил-метиламин, диундециламин, дидециламин.

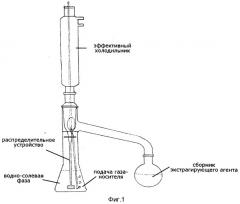

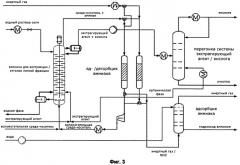

Таким образом, изобретение предоставляет способ, при котором аммониевая соль органической кислоты при помощи реакционной экстракции с использованием вспомогательной среды для отгонки или соответственно газа-носителя, например, посредством выпаривания (отгонки) с водяным паром, переводится в свободную органическую кислоту, которая переходит в органический экстрагирующий агент. При этом предпочтительно, чтобы по меньшей мере 50%, предпочтительно по меньшей мере 80%, особенно предпочтительно по меньшей мере 90% и наиболее предпочтительно по меньшей мере 95% образовавшейся свободной органической кислоты переходило в органический экстрагирующий агент.

В предпочтительном способе это превращение осуществляется при давлениях от 0,01 бар до 10 бар, в особенности от 0,05 бар до 8 бар, предпочтительно от 0,1 бар до 6 бар.

Кроме того, является предпочтительным, чтобы расщепление соли проводилось при температурах от 20°C до 300°C, предпочтительно от 40°C до 200°C и еще более предпочтительно от 50°C до 160°C.

Температура имеет большое влияние на скорость образования свободной кислоты и ее конечный выход. Температура определяется в зависимости от использованного экстрагирующего агента и лежит в соответствии с изобретением ниже точки кипения водного раствора или соответственно возможного азеотропа, причем эта точка кипения водного раствора или соответственно образующегося при необходимости азеотропа, естественно, зависит от соответствующего приложенного давления.

Как уже описано выше, расщепление соли в случае способа согласно изобретению проводится при температурах и давлениях, при которых водный раствор и экстрагирующий агент являются жидкими, а не твердыми и не газообразными, то есть ниже температуры кипения водного раствора или соответственно образующейся при необходимости азеотропной смеси, зависящей от соответствующего приложенного давления.

Согласно изобретению начальная концентрация аммониевой соли органической кислоты в используемом водном растворе предпочтительно находится в области до 60% масс., предпочтительно до 40% масс, более предпочтительно до 20% масс, еще более предпочтительно до 18% масс., особенно предпочтительно до 15% масс., прежде всего предпочтительно до 12% масс. и наиболее предпочтительно до 10% масс. в пересчете на весь водный раствор. В процессе прохождения реакции расщепления соли соответствующая концентрация этой соли снижается.

Кроме того, является предпочтительным, чтобы в качестве экстрагирующего агента использовался амин, который плохо или совсем не способен смешиваться с водой. При этом массовое соотношение водного раствора и органического экстрагирующего агента составляет предпочтительно от 1:100 до 100:1, предпочтительно от 1:10 до 10:1, особенно предпочтительно от 1:5 до 5:1.

Согласно данному изобретению органическая кислота может быть выбрана из группы монокарбоновых кислот, дикарбоновых кислот, трикарбоновых кислот, аскорбиновой кислоты, сульфоновых кислот, фосфоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот, в частности альфа-гидроксикарбоновых кислот и бета-гидроксикарбоновых кислот.

На других стадиях процесса после окончания расщепления соли согласно изобретению образовавшаяся карбоновая кислота может извлекаться из органического экстрагирующего агента.

В предпочтительном способе органическая кислота соответствует карбоновой кислоте общей формулы Х-CO2H, причем X представляет собой органический остаток, выбираемый из группы, содержащей незамещенные и имеющие один или несколько заместителей, разветвленные и неразветвленные алкильные, циклоалкильные, алкенильные, имеющие одну или несколько двойных связей, алкинильные с одной или несколькими тройными связями, арильные, алкиларильные, арилалкильные, арилалкенильные, алкоксиалкильные, гидроксиалкильные и алкилтиоалкильные остатки.

При этом в альтернативном варианте предпочтительно, чтобы X представлял собой органический остаток, выбираемый из группы алкильных с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкильных с числом атомов углерода от 3 до 18, алкенильных с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, алкинильных с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими тройными связями, арильных с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенильных, алкиларильных с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкильных с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкиле от 1 до 18, арилалкенильных с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкениле от 2 до 18, алкоксиалкильных с числом атомов углерода и в алкокси и в алкиле от 1 до 18, гидроксиалкильных с числом атомов углерода от 1 до 18 и алкилтиоалкильных с числом атомов углерода в каждом из алкилов от 1 до 18 остатков.

В качестве другой альтернативы предпочтительно X=CR10R20R30, причем R10=Н, ОН, OR40, NH2, NHR40, NR40R50, Cl, Br, I, F, при этом R20, R30, R40 и R50 независимо друг от друга выбираются из группы, содержащей H, незамещенные и имеющие один или несколько заместителей, разветвленные и неразветвленные алкильные с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкильные с числом атомов углерода от 3 до 18, алкенильные с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, арильные с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенильный, алкиларильные с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкильные с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкиле от 1 до 18, в частности, бензильный, алкилоксиалкильные с числом атомов углерода и в алкилокси и в алкиле от 1 до 18, гидроксиалкильные с числом атомов углерода от 1 до 18 и алкилтиоалкильные с числом атомов углерода в каждом из алкилов от 1 до 18 остатки.

Органические кислоты предпочтительно выбираются из группы, включающей уксусную кислоту, пропионовую кислоту, масляную кислоту, валериановую кислоту, капроновую кислоту, энантовую кислоту, каприловую кислоту, пеларгоновую кислоту, каприновую кислоту, лауриновую кислоту, пальмитиновую кислоту, стеариновую кислоту, омега-3-жирные кислоты, такие как линоленовая кислота, омега-6-жирные кислоты, такие как линолевая кислота и арахидоновая кислота, омега-9-жирные кислоты, такие как олеиновая кислота и нервоновая кислота, салициловую кислоту, бензойную кислоту, феруловую кислоту, коричную кислоту, ванилиновую кислоту, галловую кислоту, гидроксикоричные кислоты, гидроксибензойные кислоты, 3-гидроксипропионовую кислоту, 3-гидроксиизомасляную кислоту и 2-гидроксиизомасляную кислоту.

В альтернативном способе органическая кислота соответствует дикарбоновой кислоте общей формулы H2OC-Y-CO2H, причем Y представляет собой органический остаток, выбираемый из группы, содержащей незамещенные и имеющие один или несколько заместителей, разветвленные и неразветвленные алкандиильные, циклоалкандиильные, алкендиильные с одной или несколькими двойными связями, алкиндиильные с одной или несколькими тройными связями, арилдиильные, алкиларилдиильные, арилалкандиильные, арилалкендиильные, алкилоксиалкандиильные, гидроксиалкандиильные и алкилтиоалкандиильные остатки.

При этом суффикс «-диил» показывает, что обе карбоксильные группы дикарбоновой кислоты связаны с этим остатком. Карбоксильные группы независимо друг от друга могут быть связаны с любыми атомами углерода этого органического остатка, например, геминальными, вицинальными или не являющимися соседними атомами углерода, причем эти атомы углерода, с которыми связаны карбоксильные группы, могут находиться как в терминальном положении, так и во внутренней части этого остатка.

При этом предпочтительно, чтобы Y имел следующее определение: органический, выбираемый из группы незамещенных и имеющих один или несколько заместителей, выбираемых из группы, включающей OH, OR10, NH2, NHR10, NR10R20, Cl, Br, I и F, разветвленный или неразветвленный алкандиильный с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкандиильный с числом атомов углерода от 3 до 18, алкендиильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, алкиндиильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими тройными связями, арилдиильный с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенилдиильный, алкиларилдиильный с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкандиильный с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкандииле от 1 до 18, арилалкендиильный с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкендииле от 1 до 18, алкилоксиалкандиильный с числом атомов углерода и в алкилокси и в алкандииле от 1 до 18, гидроксиалкандиильный с числом атомов углерода от 1 до 6 и алкилтиоалкандиильный с числом атомов углерода и в алкиле и в алкандииле от 1 до 18 остаток, причем R10, R20 независимо друг от друга выбираются из группы, содержащей H, незамещенные и имеющие один или несколько заместителей, разветвленные и неразветвленные алкильные с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкильные с числом атомов углерода от 3 до 18, алкенильные с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, арильные с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенильный, алкиларильные с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкильные с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкиле от 1 до 18, в частности, бензильный, алкилоксиалкильные с числом атомов углерода и в алкилокси и в алкиле от 1 до 18, гидроксиалкильные с числом атомов углерода от 1 до 18 и алкилтиоалкильные с числом атомов углерода в каждом из алкилов от 1 до 18 остатки.

Органическая кислота предпочтительно выбирается из группы, включающей янтарную кислоту, щавелевую кислоту, малоновую кислоту, глутаровую кислоту, адипиновую кислоту, пимелиновую кислоту, субериновую кислоту, азелаиновую кислоту, себациновую кислоту, фумаровую кислоту, итаконовую кислоту, метилмалоновую кислоту, фталевую кислоту, терефталевую кислоту, изофталевую кислоту.

В другом альтернативном варианте органическая кислота представляет собой трикарбоновую кислоту общей формулы Ic:

причем Z представляет собой органический остаток, выбираемый из группы, включающей незамещенные или содержащие один или несколько заместителей, разветвленные или неразветвленные алкантриильные, циклоалкантриильные, алкентриильные с одной или несколькими двойными связями, алкинтриильные с одной или несколькими тройными связями, арилтриильные, алкиларилтриильные, арилалкантриильные, арилалкентриильные, алкилоксиалкантриильные, гидроксиалкан-триильные и алкилтиоалкантриильные остатки.

При этом суффикс «-триил» показывает, что три карбоксильные группы трикарбоновой кислоты связаны с этим остатком. Карбоксильные группы независимо друг от друга могут быть связаны с любыми атомами углерода этого органического остатка, например, геминальными, вицинальными или не являющимися соседними атомами углерода, причем эти атомы углерода, с которыми связаны карбоксильные группы, могут находиться как в терминальном положении, так и во внутренней части остатка.

Кроме того, предпочтительным является, чтобы Z имел следующее определение: незамещенный и имеющий один или несколько заместителей, выбираемых из группы, включающей OH, OR10'', NH2, NHR10'', NR10''R20'', Cl, Br, I и F, разветвленный и неразветвленный алкантриильный с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкантриильный с числом атомов углерода от 3 до 18, алкентриильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, алкинтриильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими тройными связями, арилтриильный с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенилтриильный, алкиларилтриильный с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкантриильный с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкантрииле от 1 до 18, арилалкентриильный с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкентрииле от 1 до 18, алкилоксиалкантриильный с числом атомов углерода и в алкилокси и в алкантрииле от 1 до 18, гидроксиалкантриильный с числом атомов углерода от 1 до 6 и алкилтиоалкантриильный с числом атомов углерода и в алкиле и в алкантрииле от 1 до 18 остаток, причем R10'', R20'' независимо друг от друга выбираются из группы, содержащей Н, незамещенные и имеющие один или несколько заместителей, разветвленные и неразветвленные алкильные с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкильные с числом атомов углерода от 3 до 18, алкенильные с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, арильные с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенильный, алкиларильные с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкильные с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкиле от 1 до 18, в частности, бензильный, алкилоксиалкильные с числом атомов углерода и в алкилокси и в алкиле от 1 до 18, гидроксиалкильные с числом атомов углерода от 1 до 18 и алкилтиоалкильные с числом атомов углерода в каждом из алкилов от 1 до 18 остатки.

В предпочтительном варианте исполнения органическая кислота выбирается из группы, включающей лимонную кислоту, циклопентан-1,2,3-трикарбоновую кислоту, циклопентан-1,2,4-трикарбоновую кислоту, 2-метилциклопентан-1,2,3-трикарбоновую кислоту, 3-метилциклопентан-1,2,4-трикарбоновую кислоту.

В другом способе органическая кислота соответствует сульфоновой кислоте общей формулы II:

причем R12 представляет собой органический остаток, выбираемый из группы, включающей незамещенные и содержащие один или несколько заместителей, разветвленные и неразветвленные алкильные, циклоалкильные, алкенильные с одной или несколькими двойными связями, алкинильные с одной или несколькими тройными связями, арильные, алкиларильные, арилалкильные, арилалкенильные, алкилоксиалкильные, гидроксиалкильные и алкилтиоалкильные остатки.

При этом предпочтительно, чтобы R12 имел следующее определение: незамещенный и имеющий один или несколько заместителей, выбираемых из группы, включающей OH, OR22, NH2, NHR22, NR22R32, Cl, Br, I и F, разветвленный и неразветвленный алкильный с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкильный с числом атомов углерода от 3 до 18, алкенильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, алкинильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими тройными связями, арильный с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенильный, алкиларильный с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкильный с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкиле от 1 до 18, арилалкенильный с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкениле от 2 до 18, алкилоксиалкильный с числом атомов углерода и в алкилокси и в алкиле от 1 до 18, гидроксиалкильный с числом атомов углерода от 1 до 18 и алкилтиоалкильный с числом атомов углерода в обоих алкилах от 1 до 18 остаток, причем R22 и R32 независимо друг от друга выбираются из группы, содержащей H, незамещенные и имеющие один или несколько заместителей, разветвленные и неразветвленные алкильные с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкильные с числом атомов углерода от 3 до 18, алкенильные с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, арильные с числом атомов углерода от 6 до 10, прежде всего, фенильный, алкиларильные с числом атомов углерода в алкиле от 1 до 18, а в ариле от 6 до 10, арилалкильные с числом атомов углерода в ариле от 6 до 10, а в алкиле от 1 до 18, в частности, бензильный, алкилоксиалкильные с числом атомов углерода и в алкилокси и в алкиле от 1 до 18, гидроксиалкильные с числом атомов углерода от 1 до 18 и алкилтиоалкильные с числом атомов углерода в каждом из алкилов от 1 до 18 остатки.

В предпочтительном способе органическая кислота выбирается из группы, включающей п-толуолсульфоновую кислоту, камфор-10-сульфоновую кислоту, бензолсульфоновую кислоту, додецилбензолсульфоновую кислоту, нафталинсульфоновую кислоту, фенолсульфоновые кислоты.

В другом способе согласно данному изобретению органическая кислота представляет собой фосфоновую кислоту общей формулы III:

причем R13 представляет собой органический остаток, выбираемый из группы, включающей незамещенные и содержащие один или несколько заместителей, разветвленные или неразветвленные алкильные, циклоалкильные, алкенильные с одной или несколькими двойными связями, алкинильные с одной или несколькими тройными связями, арильные, алкиларильные, арилалкильные, арилалкенильные, алкилоксиалкильные, гидроксиалкильные и алкилтиоалкильные остатки.

В предпочтительном способе R13 определяется следующим образом: незамещенный и имеющий один или несколько заместителей, выбираемых из группы, включающей OH, OR23, NH2, NHR23, NR23R33, Cl, Br, I и F, разветвленный и неразветвленный алкильный с числом атомов углерода от 1 до 18, циклоалкильный с числом атомов углерода от 3 до 18, алкенильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими двойными связями, алкинильный с числом атомов углерода от 2 до 26 с одной или несколькими