Устройство для термостабилизации приустьевой зоны скважин

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при освоении и эксплуатации месторождений, расположенных в зоне многолетнемерзлых пород. Устройство для термостабилизации приустьевой зоны скважин включает совокупность размещенных вокруг устья скважины термостабилизаторов, соединенных через общий коллектор в верхней их части с конденсатором. При этом нижняя часть термостабилизаторов также объединена общим коллектором, а коэффициент оребрения и площадь поверхности неоребренного конденсатора подбираются такими, чтобы обеспечить выполнение приведенного математического выражения. Техническим результатом является обеспечение возможности беспрепятственной эксплуатации и ремонта скважины при эффективной стабилизации теплового состояния приустьевой зоны скважины в многолетнемерзлых породах. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использована при освоении и эксплуатации месторождений, расположенных в зоне многолетнемерзлых пород.

Известна конструкция нефтяных и газовых скважин с устройством для температурной стабилизации грунтов приустьевой зоны [1. МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЮ, посвященной ХХ-летию ООО НПО «Фундаментстройаркос», Тюмень 7-10 ноября 2011]. Устройство состоит из вертикальных охлаждающих труб (термостабилизаторов), работающих по принципу двухфазного естественно-конвективного устройства и расположенных одним или несколькими осесимметричными контурами вокруг эксплуатационной скважины. Охлаждающие трубы контура закольцованы (связаны между собой в верхней части общим коллектором) и подключены к общему конденсаторному блоку, который расположен на насыпи кустовой площадки вне пределов зоны проезда обслуживающей техники. Верхние торцы термостабилизаторов, а также все соединительные патрубки между конденсаторным блоком и термостабилизаторами заглублены в грунт и защищены от механических воздействий, возникающих при проезде и установке вблизи устья ремонтной и иной техники, обслуживающей скважину в период ее эксплуатации.

Экспериментальными исследованиями на модели известного устройства температурной стабилизации в лабораторных условиях установлено, что основной недостаток этого устройства - неустойчивость ее работы, связанная с неконтролируемым перераспределением хладагента между термостабилизаторами, объединенными в один контур. Эффективность работы системы падает из-за переполнения части труб и из-за непопадания жидкой фазы хладагента в другую часть труб.

Известна также система термостабилизации приустьевой зоны добывающей скважины, включающая установленные непосредственно за направлением скважины в трубках-контейнерах естественно-конвективные охлаждающие трубки малого диаметра с конденсаторами, выведенными на поверхность [2. RU № 2209934, МПК7 Е21B 36/00, 2003].

Основным недостатком этой системы является то, что она создает существенные помехи работам, проводимым на скважинах в процессе их эксплуатации и ремонта, так как конденсаторы препятствуют свободному подходу людей и техники к скважинам.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является система термостабилизации приустьевой зоны скважин, включающая совокупность вертикальных двухфазных термостабилизаторов, размещенных вокруг ствола скважины, причем конденсаторная часть каждого из них выведена на поверхность за пределами зоны проезда обслуживающей техники [3. RU №115820 U1, Е21B 36/00; F25D 31/00 (2006.01), 2012].

Недостатком этой системы является повышенный объем строительно-монтажных работ (в силу увеличения количества отдельных гидравлических магистралей).

Задачей, стоящей перед изобретением, является обеспечение возможности беспрепятственной эксплуатации и ремонта скважины при эффективной стабилизация теплового состояния приустьевой зоны скважины в многолетнемерзлых породах при сохранении приемлемого уровня трудозатрат.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве для термостабилизации приустьевой зоны скважин, включающем совокупность размещенных вокруг устья скважины термостабилизаторов, соединенных через общий коллектор в верхней их части с конденсатором, нижняя часть термостабилизаторов также объединена общим коллектором.

Для получения прямоточного режима работы устройства общий коллектор нижней части термостабилизаторов соединен с конденсатором.

Для противоточного режима работы устройства достаточно соединения с конденсатором только верхнего коллектора.

Для обеспечения необходимой эффективности работы устройства при поддержании на термостабилизаторах температуры, не превышающей температуры оттаивания грунта t0, коэффициент оребрения и площадь поверхности неоребренного конденсатора подбираются такими, чтобы обеспечить выполнение соотношения:

K·Sn·(tf-t0)≤α·k·S0·(t0-ta)

где К - эффективный коэффициент теплопередачи от добываемого флюида к контуру охлаждения, учитывающий теплопроводность всех конструктивных элементов (слоев) устья скважины; Sn - площадь боковой поверхности направления; t0 - температура оттаивания грунтов; tf - температура добываемого флюида на устье; α - коэффициент теплообмена от наружного воздуха к стенке конденсатора; k - коэффициент оребрения конденсатора; S0 - площадь поверхности неоребренного конденсатора; ta - среднегодовая температура воздуха в районе размещения устройства.

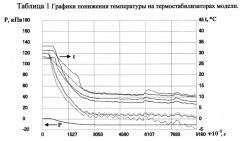

Нижний коллектор превращает совокупность термостабилизаторов в систему сообщающихся сосудов, что исключает неконтролируемое переполнение или недостаточное заполнение отдельных трубок хладагентом в процессе работы устройства. Лабораторное моделирование работы такого устройства показывает высокую степень устойчивости циркуляции хладагента и достаточную эффективность охлаждения (Таблица 1).

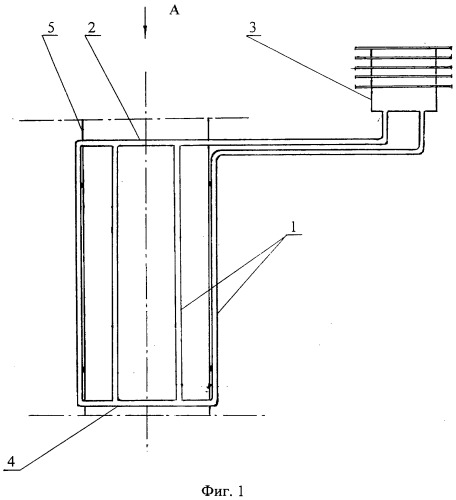

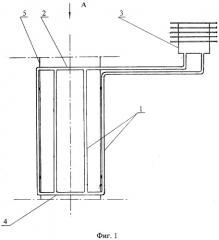

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена схема устройства для термостабилизации приустьевой зоны скважин с прямоточным режимом работы, а на фиг.2 - вид по A на фиг.1.

Устройство для термостабилизации приустьевой зоны скважин содержит совокупность размещенных вокруг устья (направления) скважины термостабилизаторов 1, соединенных через общий коллектор 2 в верхней их части с конденсатором 3. В нижней части термостабилизаторы 1 объединены общим коллектором 4.

Для получения прямоточного режима работы устройства общий коллектор 4 нижней части термостабилизаторов соединен с конденсатором 3. Для получения противоточного режима работы устройства достаточно соединения с конденсатором 3 только верхнего коллектора 2 (при соответствующей конструкции конденсатора).

При строительстве (монтаже) термостабилизаторы - вертикальные охлаждающие элементы 1, а также нижний и верхний коллекторы 4 и 2 (все выполнены из металлических трубок, причем коллекторы - в виде трубчатых тороидальных колец) стыкуются между собой герметично с помощью сварки и в собранном виде крепятся на внешней поверхности трубы - направления 5 путем точечной сварки с трубой и погружаются в грунт на заданную глубину вместе с направлением 5. Для соединения с конденсатором 3 верхний коллектор 2 и один из термостабилизаторов 1 снабжены горизонтальными отводами, которые на период строительства скважины оборудуются заглушками.

По завершении строительства и оборудования скважины горизонтальные отводы наращивают сваркой и стыкуют с общим конденсатором устройства (расположенным за пределами кустовой площадки).

Для повышенных тепловых потоков, которые имеют место вблизи устья скважины, целесообразно использование прямоточного охлаждающего устройства (поступающая в конденсатор парожидкостная смесь и вытекающий из него конденсат движутся в одном направлении, что обеспечивается соответствующей конструкцией конденсатора).

Размещение термостабилизаторов на внешней образующей направления создает один охлаждающий контур на устье скважины. С увеличением количества термостабилизаторов в контуре повышается равномерность теплосъема с устья. При этом требование полного теплоотвода с устья при обеспечении температуры на охлаждающих элементах, не превышающей температуры оттаивания грунтов t0, приводит к необходимости выполнения на конденсаторе условия, зависящего от коэффициента его оребрения и площади неоребренной поверхности:

где К - эффективный коэффициент теплопередачи от добываемого флюида к контуру охлаждения, учитывающий теплопроводность всех конструктивных элементов (слоев) устья скважины; Sn - площадь боковой поверхности направления; tf - температура добываемого флюида на устье; α - коэффициент теплообмена от наружного воздуха к стенке конденсатора; k - коэффициент оребрения конденсатора; S0 - площадь поверхности неоребренного конденсатора; tа - среднегодовая температура воздуха в районе размещения устройства. Соотношение (1) накладывает требования на конструктивные параметры конденсатора (площадь поверхности теплообмена, обеспечение необходимого значения коэффициента теплообмена и т.д.). Невыполнение указанного условия приведет к оттаиванию мерзлых пород в местах расположения термостабилизаторов.

При диаметре НКТ 100 мм, диаметре эксплуатационной колонны 168 мм, диаметре кондуктора 220 мм, диаметре направления 530 мм и его длине в 22,7 м и при заполнении межколонного пространства между НКТ и эксплуатационной колонной газом, а между эксплуатационной колонной и кондуктором и между кондуктором и направлением - цементом арктических марок коэффициент теплопередачи К оценивается величиной 2,3 Вт/м2 град. Площадь Sn - 18,9 м2. При среднегодовой скорости ветра в районе расположения устройства 5 м/с коэффициент α=23 Вт/м2 град. При температуре добываемого флюида на устье скважины tf=+20°C, и среднегодовой температуре воздуха минус 10°C для произведения k S0 получим ограничение: k S0≥3,7 м2.

1. Устройство для термостабилизации приустьевой зоны скважин, включающее совокупность размещенных вокруг устья скважины термостабилизаторов, соединенных через общий коллектор в верхней их части с конденсатором, отличающееся тем, что нижняя часть термостабилизаторов также объединена общим коллектором, а коэффициент оребрения и площадь поверхности неоребренного конденсатора подбираются такими, чтобы обеспечить выполнение соотношения:K·Sn·(tf-t0)≤α·k·S0·(t0-ta),где K - эффективный коэффициент теплопередачи от добываемого флюида к контуру охлаждения, учитывающий теплопроводность всех конструктивных элементов (слоев) устья скважины; Sn - площадь боковой поверхности направления; t0 - температура оттаивания грунтов; tf - температура добываемого флюида на устье; α - коэффициент теплообмена от наружного воздуха к стенке конденсатора; k - коэффициент оребрения конденсатора; S0 - площадь поверхности неоребренного конденсатора; ta - среднегодовая температура воздуха в районе размещения устройства.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для получения прямоточного режима работы общий коллектор нижней части термостабилизаторов соединен с конденсатором.