Индикатор и маркированное изделие

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к технологии создания индикаторов (средств отображения). Индикатор включает в себя одну или более рельефных структур (RS1). Каждая рельефная структура (RS1) включает в себя плоскую и гладкую первую отражательную поверхность (21) и множество выступов или углублений. Каждая верхняя поверхность выступов или каждое дно углублений представляет собой плоскую и гладкую вторую отражательную поверхность, параллельную первой отражательной поверхности. Каждая рельефная структура (RS1) отображает в качестве структурного цвета смешанный цвет. Технический результат - повышение защищенности от подделки. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 49 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к технологии создания индикаторов (средств отображения), которая, например, обеспечивает эффект защиты от подделки.

Уровень техники

Обычно для предотвращения подделки ценных бумаг, таких как ваучеры и чеки, карт, таких как кредитные карты, платежные карты и идентификационные карты, удостоверений личности, таких как паспорта и водительские права, эти документы снабжаются индикатором, который обеспечивает визуальный эффект, отличный от визуального эффекта, обеспечиваемого обычной печатью. В последние годы большой социальной проблемой стало распространение и других поддельных изделий, не относящихся к вышеописанным, в том числе. Таким образом, возможности применения к указанным изделиям подобной технологии, обеспечивающей предотвращение подделки, неуклонно расширяются.

Одним из индикаторов, обеспечивающих визуальный эффект, отличный от визуального эффекта, обеспечиваемого обычной печатью, является индикатор (устройство отображения), включающий в себя конфигурацию канавок в виде дифракционной решетки. Такой индикатор может быть сформирован, например, для отображения изображения, изменяющегося в зависимости от условий наблюдения, или стереоскопического изображения. Иридирующие спектральные цвета, отображаемые дифракционной решеткой, не могут быть созданы при использовании технологий обычной печати. Таким образом, для изделий, требующих принятия мер по предотвращению подделки, широко используют индикатор, содержащий дифракционную решетку.

В опубликованной патентной заявке KOKAI №2-72320 описан процесс компоновки дифракционных решеток, отличающихся друг от друга в направлении длины канавок или константами решетки, например, шагами канавок, что обеспечивает отображение некоего рисунка. При изменении положения наблюдателя или источника света относительно дифракционной решетки изменяется длина волны дифрагированного света, достигающего глаз наблюдателя. Следовательно, если принять вышеописанную конфигурацию, то можно обеспечить отображение иридирующего изображения.

В индикаторе, где используется дифракционная решетка, обычно применяют дифракционную решетку рельефного типа. Дифракционную решетку рельефного типа обычно получают путем дублирования рисунка эталонного фотошаблона, созданного с использованием фотолитографии.

В патенте США №5058992 описан способ изготовления эталонного фотошаблона, имеющего дифракционную решетку рельефного типа, в котором подложку в форме пластины, имеющую нанесенный на нее фоточувствительный резист, помещают на стол XY, а фоточувствительный резист облучают электронным лучом при перемещении стола под управлением компьютера, для экспонирования рисунка на фоточувствительном резисте. Эталонный фотошаблон, имеющий дифракционную решетку, можно также сформировать, используя двухлучевую интерференцию.

В процессе изготовления дифракционной решетки рельефного типа эталонный фотошаблон обычно формируют одним из вышеописанных способов, а затем создают металлическую матрицу в качестве материнской формы для дублирования дифракционной решетки рельефного типа. То есть сначала на тонкую прозрачную подложку, выполненную, например, из полиэтилентерефталата (PET) или поликарбоната (PC), в виде пленки или листа наносят термопластичную или фотоотверждаемую смолу. Затем металлическую матрицу вводят в контакт с покрывающей пленкой, и в этом состоянии к слою смолы подводят тепло или свет. После отверждения смолы металлическую матрицу отводят от отвержденной смолы, в результате чего получают дубликат дифракционной решетки рельефного типа.

Обычно дифракционная решетка рельефного типа является прозрачной. Поэтому на смоле, имеющей рельефную структуру, формируют отражательный слой путем нанесения одного или нескольких слоев металла, такого как алюминий, или диэлектрика, с использованием метода выпаривания.

После этого индикатор, полученный вышеописанным способом, наклеивают на подложку, выполненную, например, из бумажной или пластиковой пленки, через адгезивный слой или вязкий слой. Таким образом получают индикатор, предотвращающий подделку.

Изготовление эталонного фотошаблона, используемого в производстве индикатора (устройства отображения), содержащего дифракционную решетку рельефного типа, связано с большими трудностями. Кроме того, использование рельефной структуры требует воспроизведения структуры металлической матрицы в слое смолы с высокой точностью. То есть для производства индикатора, содержащего дифракционную решетку рельефного типа, требуется высокий технологический уровень производства.

Однако в силу того, что индикатор, содержащий дифракционную решетку рельефного типа, все шире используется во многих изделиях, где необходимо принимать меры для предотвращения подделки, эта технология в настоящее время широко известна, и соответственно наблюдается тенденция увеличения числа подделок. Таким образом становится все труднее обеспечить достаточную степень защиты от подделки путем использования индикатора, отличающегося только излучением иридирующего света, обеспечиваемого дифрагированным светом.

Сущность изобретения

Целью настоящего изобретения является создание индикатора, обеспечивающего специфические визуальные эффекты.

Согласно первому аспекту настоящего изобретения обеспечивается индикатор (устройство отображения), включающий в себя одну или более первых рельефных структур, где каждая из одной или более первых рельефных структур включает в себя гладкую первую отражательную поверхность и множество выступов или углублений, каждая верхняя поверхность выступов или каждое дно углублений является гладкой второй отражательной поверхностью, параллельной первой отражательной поверхности, и каждая из одной или более первых рельефных структур сконфигурирована для отображения смешанного цвета в качестве структурного цвета путем смешивания множества компонент с длинами волн видимого света.

Согласно второму аспекту настоящего изобретения обеспечено маркированное изделие, содержащее индикатор согласно первому аспекту, и изделие, служащее основой индикатора (устройства отображения).

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - вид в плане, схематически показывающий индикатор согласно первому варианту настоящего изобретения;

фиг. 2 - вид в разрезе по линии II-II индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 3 - схема, схематически показывающая ситуацию, в которой дифракционная решетка, имеющая малую константу решетки, излучает дифрагированный свет первого порядка;

фиг. 4 - схема, схематически показывающая ситуацию, в которой дифракционная решетка, имеющая большую константу решетки, излучает дифрагированный свет первого порядка;

фиг. 5 - вид в плане, схематически показывающий пример первой рельефной структуры, которая может быть принята для индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 6 - вид в разрезе по линии VI-VI структуры, показанной на фиг. 5;

фиг. 7 - вид в плане, схематически показывающий другой пример первой рельефной структуры, которую можно принять для индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 8 - вид в плане, схематически показывающий еще один пример первой рельефной структуры, которую можно принять для индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 9 - вид в плане, схематически показывающий другой пример первой рельефной структуры, которую можно принять для индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 10 - вид в плане, схематически показывающий еще один пример первой рельефной структуры, которую можно принять для индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 11 - вид в плане, схематически показывающий другой пример первой рельефной структуры, которую можно принять для индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 12 - схема, схематически показывающая ситуацию, в которой дифракционная решетка излучает дифрагированный свет;

фиг. 13 - схема, схематически показывающая ситуацию, в которой первая рельефная структура излучает рассеянный свет;

фиг. 14 - вид в плане, схематически показывающий еще один пример первой рельефной структуры, которую можно принять для индикатора, показанного на фиг. 1;

фиг. 15 - схема, схематически показывающая ситуацию, в которой первая рельефная структура, имеющая нерегулярно скомпонованные вторые отражательные поверхности, отображает смешанный цвет в качестве структурного цвета;

фиг. 16 - схема, схематически показывающая ситуацию, в которой свет, отраженный первыми отражательными поверхностями, и свет, отраженный вторыми отражательными поверхностями, интерферируют друг с другом;

фиг. 17 - диаграмма цветности u'v', показывающая пример изменений цвета, инициируемых при изменении разности высот первых и вторых отражательных поверхностей в диапазоне от 0,10 до 0,30 мкм;

фиг. 18 - диаграмма цветности u'v', показывающая пример изменений цвета, инициируемых при изменении разности высот первых и вторых отражательных поверхностей в диапазоне от 0,30 до 0,50 мкм;

фиг. 19 - диаграмма цветности u'v', показывающая пример изменений цвета, инициируемых при изменении разности высот первых и вторых отражательных поверхностей в диапазоне от 0,50 до 0,70 мкм;

фиг. 20 - диаграмма цветности u'v', показывающая пример изменений цвета, инициируемых при непрерывном изменении угла падения θ0 облучающего света в диапазоне от 0° до 90°;

фиг. 21 - диаграмма цветности u'v', показывающая пример изменений цвета, инициируемых при непрерывном изменении угла падения θ0 облучающего света в диапазоне от 20° до 40°;

фиг. 22 - вид в разрезе, схематически показывающий пример дифракционной решетки;

фиг. 23 - вид в разрезе, схематически показывающий другой пример дифракционной решетки;

фиг. 24 - вид в перспективе, схематически показывающий пример структуры, которая может быть принята для второй рельефной структуры;

фиг. 25 - вид в перспективе, схематически показывающий другой пример структуры, которая может быть принята для второй рельефной структуры;

фиг. 26 - вид в плане, схематически показывающий пример структуры, которая может быть принята для индикатора согласно второму варианту настоящего изобретения;

фиг. 27 - увеличенный вид в плане, показывающий часть структуры, показанной на фиг. 26;

фиг. 28 - вид в разрезе по линии XXI-XXI структуры, показанной на фиг. 26;

фиг. 29 - вид в плане, схематически показывающий пример компоновки пикселей;

фиг. 30 - вид в плане, схематически показывающий другой пример компоновки пикселей;

фиг. 31 - схема, схематически показывающая примеры изображений, которые могут отображаться индикатором согласно второму варианту настоящего изобретения;

фиг. 32 - вид в разрезе, схематически показывающий пример структуры, которая может быть принята для индикатора согласно третьему варианту настоящего изобретения;

фиг. 33 - вид в разрезе, схематически показывающий другой пример структуры, которая может быть принята для индикатора согласно третьему варианту настоящего изобретения;

фиг. 34 - вид в разрезе, схематически показывающий еще один пример структуры, которая может быть принята для индикатора согласно третьему варианту настоящего изобретения;

фиг. 35 - вид в плане, схематически показывающий пример изображения, отображаемого индикатором, согласно третьему варианту настоящего изобретения, когда наблюдатель смотрит на него в нормальном направлении;

фиг. 36 - вид в перспективе, схематически показывающий пример изображения, отображаемого индикатором, показанного на фиг. 35, когда наблюдатель смотрит на него под углом;

фиг. 37 - вид в плане, схематически показывающий другой пример изображения, отображаемого индикатором, согласно третьему варианту настоящего изобретения, когда наблюдатель смотрит на него в нормальном направлении;

фиг. 38 - вид в перспективе, схематически показывающий пример изображения, отображаемого индикатором и показанного на фиг. 37, когда наблюдатель смотрит на него под углом;

фиг. 39 - вид в плане, схематически показывающий модификацию индикатора, показанного на фиг. 33;

фиг. 40 - вид в разрезе по линии XXXIII-XXXIII индикатора, показанного на фиг. 39;

фиг. 41 - вид в перспективе, схематически показывающий пример изображения, отображаемого индикатором и показанного на фиг. 39 и 40, когда наблюдатель смотрит на него под углом;

фиг. 42 - вид в перспективе, схематически показывающий пример структуры, которая может быть адаптирована для индикатора согласно четвертому варианту настоящего изобретения;

фиг. 43 - вид в плане, схематически показывающий пример модификации рельефной структуры, показанной на фиг. 42;

фиг. 44 - вид в плане, схематически показывающий другой пример модификации рельефной структуры, показанной на фиг. 42;

фиг. 45 - вид в плане, схематически показывающий пример индикатора, включающего в себя рельефную структуру, показанную на фиг. 42;

фиг. 46 - вид в перспективе, схематически показывающий пример изображения, отображаемого индикатором, показанного на фиг. 45;

фиг. 47 - вид в перспективе, схематически показывающий другой пример изображения, отображаемого индикатором, показанного на фиг. 45;

фиг. 48 - вид в плане, схематически показывающий пример маркированного изделия; и

фиг. 49 - вид в разрезе по линии IL-IL маркированного изделия, показанного на фиг. 48.

Варианты осуществления изобретения

Далее со ссылками на чертежи описываются варианты настоящего изобретения. Следует заметить, что составляющие элементы, выполняющие одинаковые или похожие функции, обозначены одинаковыми ссылочными позициями на всех чертежах, и их избыточное пояснение опущено.

<Первый вариант>

Сначала описывается первый вариант настоящего изобретения.

На фиг. 1 представлен вид в плане, схематически показывающий индикатор согласно первому варианту настоящего изобретения. На фиг. 2 представлен вид в разрезе по линии II-II индикатора, показанного на фиг. 1. На фиг. 1 и 2 направление X и направление Y являются направлениями, параллельными поверхности индикатора и перпендикулярными друг другу. Направление Z - это направление, перпендикулярное направлению X и направлению Y.

Как показано на фиг. 2, индикатор 1 включает в себя многослойное изделие из светопроницаемого слоя 11 и отражательного слоя 12. В этом примере предполагается, что сторона светопроницаемого слоя 11 является передней стороной, то есть стороной, обращенной к наблюдателю, а сторона отражательного слоя 12 является задней стороной. Светопроницаемый слой 11 включает в себя подложку 111 и слой 112 формирования рельефной структуры.

Подложка 111 имеет светопроницаемые свойства. Подложка 111, как правило, имеет высокую степень и прозрачности и является бесцветной. В качестве материала подложки 111 можно использовать, например, смолу, имеющую относительно высокую термостойкость, такую как PET и поликарбонат (PC).

Подложка 111 представляет собой пленку или лист, который можно обрабатывать отдельно. Подложка 111 выполняет функцию подстилающего слоя для слоя 112 формирования рельефной структуры, а также играет свою роль в защите слоя 112 формирования рельефной структуры от повреждения. Подложка 111 может отсутствовать.

Слой 112 формирования рельефной структуры является слоем, сформированным на подложке 111. Слой 112 формирования рельефной структуры имеет светопроницаемые свойства. Слой 112 формирования рельефной структуры, как правило, является в высокой степени прозрачным и бесцветным. Часть поверхности слоя 112 формирования рельефной структуры, которая расположена внутри области 13, показанной на фиг. 1, и часть поверхности слоя 112 формирования рельефной структуры, которая находится внутри области 17, показанной на фиг. 1, снабжены первой рельефной структурой RS1 и второй рельефной структурой RS2, которые описываются ниже. Часть поверхности слоя 112 формирования рельефной структуры, которая расположена внутри области 18, является плоской.

В качестве материала для слоя 112 формирования рельефной структуры можно использовать, например, термопластическую смолу или фотоотверждаемую смолу. Слой 112 формирования рельефной структуры можно получить, например, путем нанесения термопластической смолы или фотоотверждаемой смолы на подложку 111 и отвердевания смолы при прижатии матрицы к нанесенной пленке.

Поверхность слоя 112 формирования рельефной структуры, на которой обеспечены рельефные структуры RS1 и RS2, покрыта отражательным слоем 12. В качестве отражательного слоя 12 можно использовать, например, металлический слой, выполненный и металлического материала, такого как алюминий, серебро, золото или их сплав. В альтернативном варианте, в качестве отражательного слоя 12 может быть использован диэлектрический слой, имеющий показатель преломления, отличный от показателя преломления слоя 112 формирования рельефной структуры. Вдобавок, в качестве отражательного слоя 12 также можно использовать многослойное изделие из диэлектрических слоев, в котором смежные диэлектрические слои имеют разные показатели преломления, то есть диэлектрическую многослойную пленку. В этой связи, желательно, чтобы показатель преломления (среди диэлектрических слоев, содержащихся в диэлектрической многослойной пленке) диэлектрического слоя, контактирующего со слоем 112 формирования рельефной структуры, отличался от показателя преломления слоя 112 формирования рельефной структуры. Отражательный слой 12 может быть сформирован, например, методом осаждения паровой фазы, таким как метод вакуумного испарения и метод напыления.

Отражательный слой 12 может покрывать всю поверхность, на которой обеспечены рельефные структуры RS1 и RS2, либо ее часть. Отражательный слой 12, покрывающий только часть слоя 112 формирования рельефной структуры, то есть отражательный слой 12 с нанесенным рисунком, получают, например, путем формирования отражательного слоя в виде непрерывной пленки методом осаждения паровой фазы с последующим растворением ее части химическим реактивом или т.п. В альтернативном варианте отражательный слой 12 с нанесенным рисунком получают путем формирования отражательного слоя в виде непрерывной пленки с последующим удалением части отражательного слоя из слоя формирования рельефной структуры с использованием адгезивного материала, чья сила адгезии с отражательным слоем больше, чем сила адгезии отражательного слоя со слоем формирования рельефной структуры. В качестве альтернативы отражательный слой 12 с нанесенным рисунком получают путем выполнения осаждения паровой фазы с использованием маски или технологии обратной литографии.

Индикатор 1, кроме того, может содержать другие слои, такие как адгезивной слой, слой смолы и печатный слой.

Адгезивный слой обеспечивают, например, для покрытия отражательного слоя. Когда индикатор 1 содержит и светопроницаемый слой 11, и отражательный слой 12, форма поверхности отражательного слоя 12 обычно примерно совпадает с формой граничного слоя между светопроницаемым слоем 11 и отражательным слоем 12. Если предусмотрен адгезивный слой, то можно предотвратить экспонирование поверхности отражательного слоя 12, продублировав ее, чтобы затруднить подделку рельефной структуры в вышеупомянутом граничном слое. Когда сторона светопроницаемого слоя 11 установлена в качестве задней стороны, а сторона отражательного слоя 12 установлена в качестве передней стороны, на светопроницаемом слое 11 формируют адгезивный слой.

Слой смолы является, например, жестким покрытием, защищающим поверхность индикатора 1 от появления царапин при эксплуатации; слоем, предохраняющим от налипания пыли; слоем, предотвращающим отражение света на поверхности подложки; или антистатическим слоем. Слой смолы обеспечен на передней стороне многослойного светопроницаемого слоя 11 и отражательного слоя 12. Если, например, сторона светопроницаемого слоя 11 является задней стороной, а сторона отражательного слоя 12 является передней стороной, то вдобавок к возможности ограничения повреждений отражательного слоя 12 путем покрытия отражательного слоя 12 слоем смолы, можно сильно затруднить копирование в целях подделки рельефной структуры на его поверхности.

Далее описываются рельефные структуры RS1 и RS2.

В индикаторе 1, показанном на фиг. 1 и 2, рельефные структуры RS1 и RS2 обеспечены на поверхности отражательного слоя 12.

Рельефная структура RS1 обеспечена на поверхности слоя 112 формирования рельефной структуры в месте, соответствующем области 13, показанной на фиг. 1. Здесь на поверхности слоя 112 формирования рельефной структуры обеспечены три рельефные структуры RS1, где эти рельефные структуры RS1 отображают буквы «T», «О» и «Р», показанные на фиг. 1.

Рельефная структура RS2 обеспечена на поверхности слоя 112 формирования рельефной структуры в месте, соответствующем области 17, показанной на фиг. 1. Эти рельефные структуры RS2 отображают тени букв «T», «О» и «Р», отображенные рельефными структурами RS1.

Рельефные структуры RS1 и RS2 имею разную структуру, как будет описано ниже.

(Первая рельефная структура)

Перед описанием первой рельефной структуры RS1 будет описана взаимосвязь между константой дифракционной решетки, то есть шагом канавок, длиной волны облучающего света, углом падения облучающего света и углом выхода дифрагированного света.

При облучении дифракционной решетки облучающим светом с использованием источника облучающего света дифракционная решетка излучает сильно дифрагированный свет в определенном направлении в соответствии с направлением распространения и длиной волны облучающего света, являющегося падающим светом.

Когда свет проходит в плоскости, перпендикулярной направлению длины канавок дифракционной решетки, угол выхода β дифрагированного света m-го порядка (m = 0 ± 1, ± 2, …) можно вычислить из следующего уравнения (1)

В уравнении (1) d обозначает константу дифракционной решетки, m обозначает порядок дифракции, а λ обозначает длину волны падающего света и дифрагированного света, α обозначает дифракцию 0-го порядка, то есть угол выхода регулярного отраженного света RL. Другими словами, абсолютное значение α равно углу падения облучающего света в случае отражательной сетки, а направление падения облучающего света и направление выхода регулярного отражательного света симметричны относительно нормали NL граничного слоя, где обеспечена дифракционная решетка.

Заметим, что в случае, когда дифракционная решетка относится к отражательному типу, угол α больше или равен 0° и меньше 90°. Заметим также, что в случае, когда облучающий свет излучается под углом относительно поверхности раздела с обеспеченной на ней дифракционной решеткой, и рассматриваются два диапазона углов, разделенные граничным значением угла в нормальном направлении, то есть 0°, угол β имеет положительное значение, когда направление выхода дифрагированного света и направление выхода регулярного отраженного света находятся в одном и том же диапазоне углов, и угол β имеет отрицательное значение, когда в одном и том же диапазоне углов находятся направление выхода дифрагированного света и направление облучающего света.

На фиг. 3 представлена схема, схематически показывающая ситуацию, в которой дифракционная решетка с малой константной решетки излучает дифрагированный свет первого порядка. На фиг. 4 представлена схема, схематически иллюстрирующая ситуацию, в которой дифракционная решетка, имеющая большую константу решетки, излучает дифрагированный свет первого порядка.

Точечный источник света LS излучает белый свет, содержащий световую компоненту R, длина волны которой находится в красном диапазоне, световую компоненту G, длина волны которой находится в зеленом диапазоне, и световую компоненту В, длина волны которой находится в синем диапазоне. Световые компоненты G, B и R, излучаемые точечным источником света LS, падают на дифракционную решетку GR под углом падения α. Дифракционная решетка GR излучает дифрагированный свет DL_g как часть световой компоненты G под углом выхода β_g, дифрагированный свет DL_b как часть световой компоненты B под углом выхода β_b и дифрагированный свет DL_r как часть световой компоненты R под углом выхода β_r. Хотя это не показано, дифракционная решетка GR также излучает дифрагированный свет других порядков под углами, которые можно получить из уравнения (1).

Таким образом, в условиях фиксированного облучения дифракционная решетка излучает дифрагированный свет под разными углами в зависимости от его долины волны. Соответственно, дифракционная решетка излучает свет с различными длинами волн под разными углами под воздействием источника белого света, такого как солнце и флуоресцентная лампа. Следовательно, при таких условиях облучения цвет индикатора изменяется с изменением угла наблюдения, создавая иридирующее изображение. При увеличении константы решетки дифрагированный сет излучается в направлении, более близком к направлению регулярного отраженного света RL, в связи с чем уменьшается разница углов выхода β_g, β_b и β_r.

Далее описывается взаимосвязь между константой дифракционной решетки, длиной волны облучающего света и интенсивностью или дифракционной эффективностью дифрагированного света в направлении угла выхода дифрагированного света.

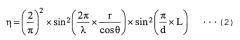

Согласно уравнению (1), если облучающий свет падает на дифракционную решетку с константой d под углом падения α, то дифракционная решетка излучает дифрагированный свет под углом выхода β. В этом случае дифракционная эффективность света с длиной волны λ изменяется в соответствии с константой решетки, глубиной канавок и т.п. дифракционной решетки и может быть вычислена из уравнения (2)

В этом уравнении η обозначает дифракционную эффективность (со значениями от 0 до 1), r обозначает глубину канавки дифракционной решетки, L обозначает ширину канавки дифракционной решетки, d обозначает константу решетки, θ обозначает угол падения облучающего света, а λ обозначает длину волны облучающего света и дифрагированного света. Уравнение (2) применимо только к тем дифракционным решеткам, в которых сечение, перпендикулярное направлению длины канавки, имеет форму прямоугольной волны, а канавка является относительно неглубокой.

Как очевидно следует из уравнения (2), дифракционная эффективность η изменяется в соответствии с глубиной канавки r, константной сетки d, углом падения θ и длиной волны λ. Вдобавок, наблюдается тенденция постепенного уменьшения дифракционной эффективности η с увеличением порядка m дифракции.

Далее описываются структура и оптические свойства рельефной структуры RS1.

На фиг. 5 представлен вид в плане, схематически показывающий пример первой рельефной структуры, которую можно принять для индикатора, показанного на фиг. 1. На фиг. 6 представлен вид в разрезе по линии VI-VI структуры, показанной на фиг. 5.

Рельефная структура RS1 включает в себя гладкую первую отражательную поверхность 21 и множество выступов, каждый из которых имеет верхнюю поверхность и боковую поверхность, или множество углублений, каждое из которых имеет дно и боковую поверхность. Верхняя поверхность выступа или дно углубления представляют собой гладкую вторую отражательную поверхность 22, параллельную первой отражательной поверхности 21. Здесь предполагается в качестве примера, что вторая отражательная поверхность 22 образует верхнюю поверхность выступа, если смотреть со стороны подложки 111.

Выступ или углубление имеет круговую форму, если смотреть в направлении, перпендикулярном отражательной поверхности 21. Выступы или углубления скомпонованы регулярным образом. В данном примере компоновка выступов или углублений образует треугольную сетку. Компоновка выступов или углублений может также образовывать другие сетки, например квадратную сетку или прямоугольную сетку. Если принять такие компоновки, то для индикатора можно будет использовать дифрагированный свет, исходящий из периодической структуры дифракционной решетки.

Отражательные поверхности 22 имеют одинаковую форму и размеры. В данном примере отражательные поверхности 22 имеют круговую форму. Отражательные поверхности 22 скомпонованы регулярным образом в соответствии с указанными выступами или углублениями.

Отражательная поверхность 22 имеет длину и ширину, например, в диапазоне от 2 до 50 мкм, от 5 до 50 мкм или от 0,3 до 10 мкм. Отражательные поверхности 22 скомпонованы со средними интервалами в диапазоне, например, от 2 до 50 мкм, от 5 до 50 мкм или от 0,3 до 10 мкм. Когда расстояние между центрами отражательных поверхностей 22 достаточно велико, угол выхода дифрагированного света может быть ограничен узким диапазоном. То есть можно сделать так, что дифрагированный свет с различными длинами волн будет падать на глаза наблюдателя одновременно, и, следовательно, наблюдатель сможет воспринимать смешанный цвет. Однако, если расстояние между центрами отражательных поверхностей 22 слишком велико, это затруднит излучение рельефной структурой RS1 дифрагированного света достаточной интенсивности.

Длину и ширину отражательных поверхностей 22 измеряют показанным ниже способом. Сначала среди линейных сегментов, каждый из которых соединяет две точки на контуре отражательного слоя 22, определяют линейный сегмент, имеющий максимальную длину. Длину этого линейного сегмента устанавливают в качестве длины отражательной поверхности 22. Затем среди прямоугольников и квадратов со сторонами, параллельными указанному линейному сегменту и ограничивающими контур отражательной поверхности 22, выбирают прямоугольник или квадрат с минимальной площадью. Ширина отражательной поверхности 22 представляет собой длину боковых сторон прямоугольника и квадрата, перпендикулярных упомянутому линейному сегменту.

Высота отражательной поверхности 22 относительно отражательной поверхности 21 находится, например, в диапазоне от 0,1 до 0,5 мкм, но, как правило, в диапазоне от 0,15 до 0,4 мкм. Высота отражательной поверхности 22 относительно отражательной поверхности 21 влияет на дифракционную эффективность. Когда эта высота находится в вышеупомянутом диапазоне, есть возможность получить яркое отображение, с уменьшением указанной высоты увеличивается влияние небольших изменений внешних факторов в процессе производства, например, состояние технологического оборудования, изменение окружающей среды и состав материалов, на оптические свойства рельефной структуры RS1. С другой стороны, с увеличением указанной высоты появляются трудности с формированием рельефной структуры RS1 с высокой точностью по форме и размерам.

Если вышеуказанная высота установлена правильно, то при облучении рельефной структуры RS1 белым светом в конкретном направлении первый отраженный свет, имеющий длину волны в видимом диапазоне и отраженный отражательной поверхностью 21, и второй отраженный свет, имеющий указанную длину волны и отраженный отражательной поверхностью. 22, могут вызвать конструктивную интерференцию или деструктивную интерференцию. Когда рельефная структура RS1 сформирована по форме с высокой точностью, можно инициировать ее облучение цветным светом, в качестве отраженного света, путем использования конструктивной интерференции или деструктивной интерференции.

В каждой из рельефных структур RS1 все содержащиеся в ней отражательные поверхности 22 могут иметь фиксированную высоту относительно отражательной поверхности 21 или иметь разные высоты.

Как правило, в каждой из рельефных структур RS1 все содержащиеся в ней отражательные поверхности имеют фиксированную высоту относительно отражательной поверхности 21. Такая структура обладает преимуществом, состоящим в том, что можно обеспечить более низкую дифракционную эффективность в некотором диапазоне длин волн, чем в других диапазонах длин волн.

Боковая поверхность выступа (боковая стенка в случае углубления), отходящая от края отражательной поверхности 21 к краю отражательной поверхности 22, практически перпендикулярна отражательной поверхности 21. Эта боковая стенка (или боковая поверхность) может быть наклонена к отражательной поверхности 21.

Если площадь ортогональной проекции рельефных структур RS1 на плоскости, параллельной отражательной поверхности 21, составляет S, то отношение S1/S площади S1 отражательной поверхности 21 к площади S, находится, например, в диапазоне от 20% до 80%, но, как правило, в диапазоне от 40% до 60%. Отношение S2/S площади S2 отражательной поверхности 22 к площади S находится, например, в диапазоне от 80% до 20%, но, как правило, в диапазоне от 60% до 40%. Также отношение (S1+S2)/S суммы площади S1 и площади S2 к площади S находится, например, в диапазоне от 10% до 100%, но, как правило, в диапазоне от 50% до 100%. Когда отношения S1/S и S2/S составляют каждое 50%, можно получить наиболее яркое отображение. Согласно одному примеру, яркость, которую можно обеспечить, когда одно из отношений (S1/S или S2/S) составляет 20%, а другое составляет 80%, равна 30% от яркости, которую можно достичь, когда каждое из отношений S1/S и S2/S равно 50%.

На фиг. 7-11 представлены виды в плане, схематически показывающие другие примеры первой рельефной структуры, которую можно адаптировать для индикатора, показанного на фиг. 1.

Рельефные структуры RS1, показанные на фиг. 7-11, аналогичны рельефным структурам RS1, показанным на фиг. 5 и 6 за исключением следующих моментов.

А именно, отражательная поверхность 22 в рельефной структуре RS1, показанной на фиг. 7, имеет эллиптическую форму. Отражательная поверхность 22 в рельефной структуре RS1, показанной на фиг. 8, имеет восьмиугольную форму. Отражательная поверхность 22 в рельефной структуре RS1, показанной на фиг. 9, имеет форму звезды и скомпонована нерегулярным образом. Отражательная поверхность 22 в рельефной структуре RS1, показанной на фиг. 10, имеет форму креста и скомпонована нерегулярным образом. Отражательная поверхность 22 в рельефной структуре RS1, показанной на фиг. 11, имеет форму квадрата и скомпонована нерегулярным образом. На фиг. 11 некоторые из соседних отражательных поверхностей 22 находятся в контакте друг с другом. На фиг. 7 L и W обозначают соответственно длину и ширину отражательной поверхности 22. Как было указано выше, отражательная поверхность 22 может иметь различные формы. Как будет описано ниже, отражательная поверхность 22 может быть скомпонована регулярным или нерегулярным образом. Когда отражательная поверхность 22 скомпонована нерегулярным образом, соседние отражательные поверхности 22 могут находиться в контакте друг с другом.

На фиг. 12 представлена схема, схематически показывающая ситуацию, в которой дифракционная решетка излучает дифрагированный свет. На фиг. 13 представлена схема, схематически показывающая ситуацию, в которой первая рельефная структура излучает рассеянный свет.

Дифракционная решетка на фиг. 12 состоит из множества канавок GR, имеющих направление по длине, параллельное направлению Y, и скомпонованных в направлении X с фиксированным шагом. Когда на рельефную структуру RS1 падает облучающий свет IL, перпендикулярно направлению Y, например, в направлении Z, дифракционная решетка излучает дифрагированный свет DL_r, DL_g и DL_b в направлении, перпендикулярном направлению Y. Каждый угол выхода дифрагированного света DL_r, DL_g и DL_b вычисляют из уравнения (1).

В рельефной структуре RS1, показанной на фиг. 13, отражательные поверхности 22 скомпонованы в двух измерениях. Таким образом, при падении облучающего света IL на рельефную структуру RS1, например в направлении Z, рельефная структура RS1 излучает дифрагированный свет DL_r, DL_g и DL_b в различных направлениях.

Для дифрагированного света, чей угол выхода примерно равен углу регулярного отражения падающего света, если расстояние между центрами отражательных поверхностей 22 (в данном случае это константа дифракционной решетки) велико, то различия между углами выхода в соответствии с порядком дифракции будут малы. В этом случае различия между углами выхода в соответствии с длиной волны будут также малы. Если, например, отражательные поверхности 22 имеют длину и ширину в диапазоне от 2 до 50 мкм и скомпонованы с интервалами в диапазоне от 2 до 50 мкм, рельефная структура RS1 излучает дифрагированный свет в диапазон