Способ тренировки аккомодации, профилактики и/или лечения прогрессирующей близорукости и устройство для его осуществления

Иллюстрации

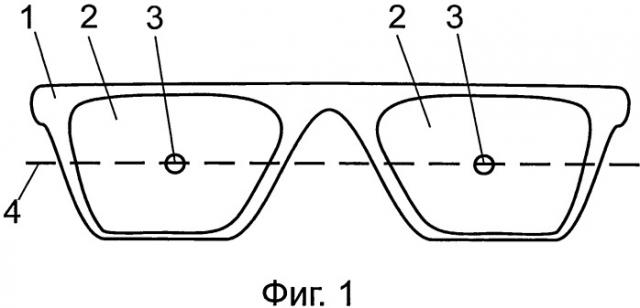

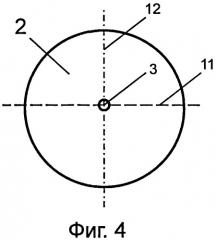

Показать всеГруппа изобретений относится к медицине, офтальмологии, касается тренировки аккомодации, профилактики, лечения прогрессирующей близорукости. Согласно вариантам способа с использованием вариантов устройства для его осуществления, пациент рассматривает изображения через оптические элементы с асимметричным распределением рефракции относительно вертикали, проходящей через геометрический центр (ГЦ) линзы, ориентированные так, что по одну и по другую сторону от вертикали, проходящей через ГЦ линзы, при несимметричном удалении от ГЦ рефракция монотонно усиливается, а по вертикали, в одну и противоположную сторону на несимметричном удалении от ГЦ рефракция вначале монотонно усиливается на величину в диапазоне от 0,25 до 2,0 диоптрии, а затем монотонно ослабевает. При этом изображение фокусируют на периферии сетчатки, либо перед сетчаткой, либо за сетчаткой с одной стороны относительно макулы по горизонтали. Также фокусируют изображение на сетчатке или перед сетчаткой на периферии с противоположной стороны при прохождении зрительной оси через ГЦ оптических элементов, фокусируют изображение на макуле при расслаблении аккомодации при перемещении зрительной оси по горизонтали в одну и противоположную сторону от ГЦ оптических элементов с прогрессивно меняющейся рефракцией. Изображение также фокусируют на макуле при взгляде вблизи при расслаблении и последующем напряжении аккомодации при перемещении зрительной оси по вертикали вниз или вверх относительно ГЦ оптического элемента с прогрессированием рефракции и последующим дегрессированием рефракции. Группа изобретений позволяет совокупно воздействовать на несколько патогенетических механизмов развития миопии одновременно, обеспечивает тренировку аккомодации с увеличением показателей запасов и резервов абсолютной и относительной аккомодации, регулирование соотношения величин осевой рефракции и периферической рефракции в горизонтальном меридиане, изменение соотношения величины периферической рефракции носовой и височной сторон по горизонтали, снижение риска возникновения близорукости, а при ее наличии - остановку или замедление прогрессирования. 10 н.п. ф-лы, 19 ил., 3 пр., 3 табл.

Реферат

Изобретения, объединенные единством изобретательского замысла, относятся к медицине, конкретнее к офтальмологии, и касаются способов и устройств для тренировки, профилактики и/или лечения прогрессирующей близорукости.

Близорукость является наиболее распространенной нозологией в офтальмологии, а осложненная близорукость занимает ведущее место среди причин инвалидности по зрению. Медико-социальная значимость проблемы увеличивается в связи с тем, что осложненная миопия развивается у лиц самого работоспособного возраста. В связи с этим борьба с миопией - это важная задача, для решения которой необходимо проведение активных и широких мер по предупреждению близорукости и ее осложнений (Э.С. Аветисов, 1986 г.). Согласно статистическим данным наибольший процент близоруких отмечается в развитых странах, так в США частота близорукости среди населения в возрасте от 12 до 25 лет составляет 25% (Sperduto et al., 1983 г.), в Японии среди студентов выявлено от 15% до 70% близоруких (Tamura, Sato), а в Китае число близоруких доходит до 58% (Rush). В нашей стране, по данным разных авторов, близорукость выявлена у 16,7 - 29% детей школьного возраста (Э.С. Аветисов, 1983 г.). Рефракционные нарушения органа зрения в структуре школьной заболеваемости занимают второе место после функциональных расстройств психоневрологического характера и проявляются у 20% детей (С.А. Обрубов, Е.И.Сидоренко, 1999 г.).

Среди причин развития близорукости наиболее очевидными являются: слабость аккомодации (Аветисов Э.С., 1999 г., Тарутта Е.П., 1999 г.) и наличие относительной периферической дальнозоркости в близоруком глазу (Wallman J., Winawer J., 2004 г.). Многочисленными исследованиями доказано, что при слабой аккомодации или в случае избыточной нагрузки на цилиарную мышцу происходит компенсаторное удлинение глазного яблока и развивается близорукость. В офтальмологической практике активно используются разносторонние способы воздействия на аккомодацию с целью увеличения ее работоспособности. Так, в кабинетах охраны зрения детей широко используются различные оптические тренировки, электростимуляция, магнитостимуляция, медикаментозное воздействие и другие способы оптимизации аккомодации. В свою очередь, в результате многолетних и разносторонних исследований периферического преломления в оптической системе глаза обнаружено влияние состояния периферического преломления на развитие осевой рефракции. При близорукости имеющаяся периферическая дальнозоркость не обеспечивает фокусирование изображения на внеосевые отделы сетчатки, что нарушает, в частности, выработку нейромедиаторов и нейротрансмитеров амакриновыми клетками, обеспечивающими биохимические процессы в сетчатке, сосудистой и склере, что, в конечном счете, влияет на осевой рост глаза. Разработка эффективных способов, одновременно воздействующих на различные патогенетические механизмы прогрессирования миопии, является важнейшей медико-социальной задачей. На сегодняшний день общепризнано, что нарушения аккомодации и относительная периферическая дальнозоркость являются ведущими факторами в прогрессировании близорукости.

Изучение состояния периферического преломления в оптической системе глаза и вероятность его влияния на рефрактогенез проводится с 30-х годов прошлого столетия, когда впервые были опубликованы данные об относительно более гиперметропичной периферии в близоруких глазах в сравнении с эмметропическими (Ferree С.Е. et al., 1931). В последующем, в многочисленных исследованиях разных авторов было отмечено, что показатели периферической рефракции, начиная с 10-15° от фовеа, имеют закономерные разнонаправленные отличия относительно центральной рефракции при разных видах аметропии, а также в сравнении с эмметропией. Так, при миопии на периферии отмечается значительная относительная дальнозоркость, а при гиперметропии на периферии имеет место заметная относительная близорукость, в сравнении с центральной рефракцией. В свою очередь, при эмметропии различия между центральной и периферической рефракцией малозначительны.

Интерес к изучению влияния состояния периферического преломления глаза на рефрактогенез значительно усилили результаты, полученные Хугерхайдом с соавторами в 1971 году при исследовании периферической рефракции у курсантов пилотов с последующим наблюдением за их центральной рефракцией. В работе было выявлено, что у пилотов эмметропов с относительно гиперметропической периферией глаза повышенный риск развития близорукости (Hoogerheide, J. et al., 1971). Так, согласно результатам исследования показано, что у 77% наблюдаемых эмметропов с исходной относительной периферической гиперметропией со временем развилась близорукость, в отличие от группы эмметропов без относительной гиперметропии на периферии, где близорукими за тот же период наблюдения стали лишь 6%. По мнению автора, полученные данные свидетельствуют, что периферическая визуальная ошибка влияет на гомеостатические механизмы управления ростом глаза.

В дальнейшем, многочисленные исследования, проведенные на землеройках (Sherman et al., 1977 г.), мармозетках (Troilo and Judge, 1993 г.), цыплятах (Wallman et al., 1978 г.), резус-макаках (Wiesel and Raviola, 1977 г.), мышах (Schaeffel et al., 2004 г.) и на других животных, наглядно показали, что формирование периферического дефокуса на сетчатке влияет на рефрактогенез глаза. Так, в одном из исследований, проведенном на обезьянах, сформированный гиперметропический дефокус на периферии сетчатки в одной из половин глаза вызвал рост этой половины глаза (Smith E.L., III, et al., 2009). Контроль рефракции и MPT производившиеся на протяжении нескольких месяцев эксперимента показали, что меняется не только размер половины глаза с соответствующим усилением рефракции и увеличением объема задней камеры глаза, но и отмечена миопизация центральной рефракции.

Исследования, проведенные в модельных экспериментах на животных, подтвердили доминирующую роль периферии сетчатки в процессе рефрактогенеза. Так, в одном из исследований, детеныши обезьян носили в течение 150 дней диффузоры с отверстиями 4 и 8 мм, лишающие периферию сетчатки форменного зрения от 16 градусов относительно фовеа (Smith, Ки, Ramamirtham, Цяо-Grider, и Хунг, 2005). В процессе наблюдения за обезьянами проводилась рефрактометрия и ультразвуковое исследование, по результатам которых выявлено постепенное развитие осевой близорукости во всех случаях. После прекращения ношения диффузоров всем обезьянам на один глаз произведена фотоабляция фовеа. Последующее наблюдение в течение 4-5 месяцев показало обратное изменение рефракции с восстановлением эмметропии в каждом глазу, включая глаза с фотоабляцией фовеа. Результаты другого исследования этих же авторов показали, что ношение детенышами обезьян отрицательных линз после фотоабляции фовеа также приводит к развитию миопии (Smith et al., 2007, 2011). Результаты этих исследований, согласно выводам авторов, позволяют предположить, что процесс эмметропизации контролируется, в первую очередь, состоянием визуального сигнала от периферии сетчатки, а сигналы центральной сетчатки не оказывают существенный вклад в механизмы изменения формы глаза, которые возникают в ходе развития осевой миопии.

В процессе изучения роли периферии сетчатки на формирование осевой рефракции глаза получены данные, позволяющие исключить влияние центральных отделов зрительного анализатора посредством обратной связи на рефрактогенез. Так, в модельном эксперименте с перерезанием зрительного нерва у цыплят в неонатальном периоде на фоне ношения окклюдора на одном глазу, ограничивающего поступление светового сигнала на одну половину сетчатки, рефрактометрически выявлена секторальная миопия, сопровождающаяся увеличением витриальной камеры на стороне воздействия окклюзии (Troilo D. et al., 1987). Также изменение осевой рефракции обнаружено у цыплят, носивших минусовые линзы после одновременного оперативного нарушения проводимости по зрительному и цилиарному нерву, где по данным рефрактометрии и УЗИ отмечено утончение хрусталика, уменьшение глубины витриальной камеры, утолщения сосудистой и формирование гиперметропии (Wildsoet, 2003). Авторы полагают, что процессы рефрактогенеза регулируются на уровне периферии сетчатки и не контролируются центральными отделами зрительного анализатора.

Значительным событием в изучении состояния периферического преломления и его роли в рефрактогенезе явился аналитический труд американского ученого Джоша Уоллмана. Обобщив результаты собственных исследований и накопленные многолетние данные, полученные другими авторами в модельных экспериментах на животных и клинических исследованиях у людей, Уоллман сформулировал гипотезу о гомеостатических механизмах управления ростом глаза, где основная роль отводится состоянию периферического преломления глаза. Автор гипотезы свидетельствует, что формирование миопического или гиперметропического дефокуса на периферии сетчатки вызывает разнонаправленный каскад биохимических процессов в сетчатке, сосудистой глаза и склере, что создает предпосылки к формированию различных видов рефракции (Wallman J., Winawer J., 2004 г.). В гипотезе представлены доказательства того, что генератором потенциала действия являются амакриновые клетки (АК) сетчатки, которые проявляют различную реактивность на миопический и гиперметропический дефокус.

На сегодняшний день известно, что АК контролируют ряд важнейших биохимических и функциональных процессов в сетчатке. Так, АК различных типов обслуживают все нейромедиаторные процессы во внутреннем сетчатом слое (Максимова Е.М., 2006 г.). Например, посредством тормозного медиатора холинэргических АК гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) обеспечивается обратная связь от горизонтальных клеток к фоторецепторам, за счет чего организована оппонентная центру периферия рецептивных полей биполяров и, отчасти, ганглиозных клеток (Вызов А.Л., 2006 г.). Считается, что АК посредством ГАМК создают on-off равновесие между центральными и периферическими отделами сетчатки.

Также АК отвечают за дивергенцию и конвергенцию сигналов от палочек и палочковых биполяров и поддерживают их связь с ганглиозными клетками (Kolb N., 1979, Famiglietti E.V., 1974). Важную роль АК играют в действии палочковых путей и связывании их с колбочковыми путями, за счет чего палочковые сигналы могут использовать пути колбочковых биполяров к ганглиозным клеткам (Strettoi Е. et. al. 1992). АК способны влиять на on-off ответ колбочковых биполяров (Kolb N., 1993).

Амакриновые клетки напрямую и опосредованно воздействуют на баланс нейромедиаторов и нейротрансмиттеров (ГАМК, глюкагона, ZENK, VIP-нейропептида, ретиноиевой кислоты, допамина и др.) в сетчатке, которые, в свою очередь, влияют на обменные процессы в сосудистой оболочке и склере, и тем самым регулируют процессы гомеостаза и влияют на рефрактогенез.

Разнонаправленный характер биохимических процессов в сетчатке в ответ на гиперметропический и миопический дефокус убедительно доказывают результаты, полученные в многочисленных исследованиях на животных. Так, обнаружено, что при миопическом дефокусе на периферии сетчатки увеличивается содержание ретиноевой кислоты в сосудистой, а при гиперметропическом дефокусе, наоборот, снижается (Josh Wallman, 2000). В своей работе автор отмечает, что дальнейшая транспортировка хориоретинальной ретиноевой кислоты к склере ингибирует синтез протеогликанов, что, в свою очередь, способствует повышению ригидности склеры. В других исследованиях показано, что миопический дефокус, индуцированный на периферии сетчатки у цыплят, вызывает активацию глюкагон рецепторов с утолщением сосудистой (Frank Schaeffel, 2003). Также автор свидетельствует, что реакция глюкагон амакриновых клеток сетчатки проявляется исключительно на дефокус и не проявляется на свет и темноту. В последующих экспериментах на цыплятах выявлено, что ZENK усиливает свою активность в глюкагонэргических амакриновых клетках сетчатки, способствуя подавлению осевого роста глаза при продолжительном ношении «+» линз, и наоборот, при ношении «-» линз ZENK снижает свою активность (Schippert R,. 2007). В последующих исследованиях автором выявлена избирательная экспрессия генов, одних, большая часть, только при миопическом дефокусе, других, меньшая часть, исключительно при гиперметропическом дефокусе и только незначительное количество генов проявляли экспрессию при обоих дефокусах (Schippert R., 2008).

Реактивность величины закиси азота, основного релаксанта для сосудистой глаза, также зависит от знака дефокуса на сетчатке. Так, при индуцированном миопическом дефокусе отмечается увеличение присутствия закиси азота в сосудистой, а при гиперметропическом дефокусе на сетчатке, наоборот, выявляется уменьшение содержания закиси азота (Josh Wallman, 2004).

Анализ результатов многочисленных модельных экспериментов на животных свидетельствует, что различные пути сетчатки участвуют в ответе на миопический и гиперметропический дефокус (Ashby R.S., 2010), а глазной рост регулируется локальными сигналами, продуцируемыми на периферии сетчатки (Stone R.A., 2011).

Таким образом, учитывая разнонаправленную реакцию, в первую очередь, амакриновых клеток, 90% которых расположено на периферии сетчатки, на миопический и гиперметропический дефокус, трудно не признать высокую значимость роли периферии сетчатки в процессах гомеостаза и рефрактогенеза.

Доказательства влияния состояния периферического преломления на рефрактогенез обнаружены во многих клинических исследованиях. Так, ряд исследований, проведенных в различных возрастных группах, многими авторами подтвердил факт того, что относительная периферическая дальнозоркость является устойчивым фактором риска для развития близорукости (D. Mutti et al., 2000 г., Stone RA, Flitcroft DI, 2004 г., Atchison DA, Jones CE, Schmid KL, et al., 2004 г., Kee C.S., et al., 2005 г., Smith EL, III, Ramamirtham R, Qiao-Grider Y, et al., 2007 г.). Исследование периферической рефракции, проведенное у большой группы детей с последующим их многолетним наблюдением, выявило, что за 2-4 года до появления центральной миопической рефракции и ее клинических проявлений у детей отмечается заметная относительная периферическая гиперметропия (D. Mutti et al., 2000 г.). Основываясь на полученных данных, автор предлагает формировать достоверные группы риска по близорукости на доклиническом уровне проявления аномалии рефракции для своевременного принятия профилактических мер. Также автор полагает, что результаты этих исследований наглядно показывают, что относительная периферическая гиперметропия - не следствие удлинения глаза, а проявление формы заднего отрезка глазного яблока, предрасполагающего к его удлинению, являясь причиной роста глаза.

Изучение особенностей форм глаза по данным периферической рефрактометрии при миопии и эмметропии позволило выявить закономерные отличия. Так, результаты исследования периферической рефракции у группы близоруких и эмметропов в 10, 20 и 30 градусах от фовеа в вертикальном, горизонтальном и косых меридианах показали, что близорукий глаз стремится к форме эллипсоида, в отличие от глаз с эмметропией, имеющих более шаровидную форму (Ehsaei А, Mallen ЕА, Chisholm СМ, Pacey IE., 2011 г.). Исследование состояния периферического преломления в различных меридианах при близорукости позволило выявить более значимые изменения периферического преломления по горизонтали, чем по вертикали (Seidemann A, Schaeffel F, et al., 2002 г.). В большинстве случаев у близоруких и эмметропов периферическая рефракция в вертикальном меридиане является относительно близорукой (Donald О. Mutti., et al., 2011 г.). Относительно близорукий сдвиг периферической рефракции при эмметропии и относительное смещение рефракции в сторону гиперметропии при близорукости характерно только для горизонтального меридиана и не проявляется по вертикали (Atchison, DA, Pritchard, N. & Schmid, KL., 2006 г.). По мнению авторов, полученные результаты свидетельствуют о разнонаправленной силе периферического преломления в горизонтальном и вертикальном меридианах при близорукости и коррелируют с данными о форме глаза, свидетельствующими о большем растяжении близорукого глаза по оси, менее по вертикали и меньше всего по горизонтали. Это подтверждают математические расчеты, произведенные по данным поперечно осевых и сагиттальных изображений, полученных при магнитно-резонансной томографии у близоруких и эмметропов, которые показали отличия эллипсоидной формы глаз (Atchison DA, Pritchard N, Schmid KL, et al., 2005 г.). Так, формы сплюснутых, крутых к экватору эллипсоидов, где осевые размеры меньше, чем вертикальные и горизонтальные, характерны для большинства эмметропичных глаз. Близорукий эллипсоид характеризуется большим осевым размером, чем вертикальным, который, в свою очередь, больше чем горизонтальный размер с приблизительным соотношением 3:02:01. Таким образом, форма эллипсоида при близорукости более плоская к экватору и менее сплюснута. Это открытие, утверждает автор, может иметь отношение к теории о причастности периферической сетчатки к развитию близорукости.

Исследования состояния периферического преломления на протяжении одного меридиана позволили выявить асимметрию показателей в носовой и височной половинах глаза при близорукости. Так, изучение состояния периферического преломления у близоруких мармозеток показало, что с носовой стороны преломление относительно более гиперметропично, чем с височной (Kristen Totonelly, 2010), что, согласно показаниям УЗИ и МРТ, коррелирует с глубиной камеры стекловидного тела. Также автором отмечено, что степень относительной дальнозоркости в носовой периферии обратно пропорциональна степени близорукости (р.<0,01). В другом исследовании (Ehsaei А, Mallen ЕА, Chisholm СМ, Pacey IE., 2011 г.), где вдоль всех измеряемых меридианов, в близоруких глазах, выявлена относительная гиперметропия на периферии, с наименьшим ее проявлением в верхней - темпоральной части сетчатки, хотя эмметропичный глаз проявлял относительно постоянное преломление на периферии во всех меридианах, что, по мнению автора, подтверждает наличие сферической формы сетчатки у эмметропов.

При исследовании состояния периферического преломления в процессе аккомодации при работе вблизи у миопов и эмметропов выявлена тенденция увеличения относительной периферической дальнозоркости в наименее близоруких меридианах в обеих группах, но в наиболее близоруком меридиане отмечен дальнейший близорукий сдвиг на периферии (Richard Calver et al., 2007 г.). Также, автор отмечает, что хотя это верно для обеих групп, эти эффекты являются более асимметричными при эмметропии. Что касается самого близорукого меридиана, эмметропическая группа показала сильный близорукий сдвиг в височной сетчатке, в свою очередь, миопы продемонстрировали больший гиперметропический сдвиг в 30° в височной сетчатке, чем в носовой сетчатке. В другом исследовании у близоруких также отмечена более относительно миопичная периферическая рефракция в носовой области в сравнении с височной при рассматривании удаленных объектов, но с приближением объекта эта асимметрия уменьшалась (Arthur Но, Frederik Zimmermannc, 2009 г.). Некоторые отличия изменения состояния периферической рефракции при аккомодации у близоруких могут быть связаны с различной степенью неравномерности задержки аккомодации, выявляемой при близорукости с приближением стимула в отличии от эмметропии (Lundstrom L., et al., 2009). Исследования периферической рефракции глаз у мартышек с носо-темпоральной асимметрией выявили увеличение глубины задней камеры после ношения отрицательной контактной линзы, в сравнении с ношением положительной линзы, в глазах с относительно более гиперметропической темпоральной сетчаткой (Alexandra Benavente-Perez, Ann Nour, David Troilo, 2012 г.). Авторы делают вывод, что превалирование относительного гиперметропического дефокуса на темпоральной половине сетчатки делает глаз более восприимчивым к увеличению осевого роста и развитию близорукости. Таким образом, можно предположить, что более относительно миопичная периферия с носовой стороны в сравнении с височной - наиболее характерное состояние периферической рефракции при прогрессирующей близорукости.

Недавние клинические исследования состояния периферической рефракции показали, что изменение сферического эквивалента периферической рефракции в 30 градусах носовой сетчатки значительно коррелирует с прогрессированием близорукости (H.Radhakrishnan, et al., 2013 г.). В свою очередь, выявлено, что при прогрессирующей близорукости, в отличие от непрогрессирующей, форма сетчатки с носовой стороны является более крутой (Faria-Ribeiro М. et al., 2013 г.). Также при прогрессирующей близорукости обнаружена обратная корреляция между формой сетчатки и периферической рефракцией, которая проявляется в том, что чем круче форма сетчатки, тем более гиперметропична рефракция на периферии. Результаты исследования показали статистически значимую разницу между группами с прогрессирующей и непрогрессирующей близорукостью в назальной сетчатке для астигматического компонента периферической сетчатки. У миопов со стабильным и прогрессирующим процессом при сопоставимых данных по возрасту, ПЗО и центральной рефракции выявляются не только различающиеся характеристики их периферической формы сетчатки, но и астигматических компонентов тангенциальных и сагиттальных рефракционных нарушений. Авторы отмечают, что найденное может помочь объяснить механизмы регуляции роста глаза у людей.

За последнее время накоплен большой объем клинического материала, показывающий влияния состояния периферического преломления на развитие формы глаза в процессе рефрактогенеза. Так, форма глаза становится менее сплюснутой при увеличении периферической гиперметропической расфокусировки до определенного момента, когда небольшое количество центральной дефокусировки и высокая чувствительность центра одинаково эффективны в стимулировании роста глаза, как и большее количество периферической дефокусировки и низкая чувствительность периферии, т.е. сферическое расширение может происходить тогда, когда центральные и периферические сигналы одинаково эффективны (Donald О. Mutti, et al., 2007 г.). Исследования, проведенные с применением фоторефрактора, прибора, использующего возможности датчика Hartmann-Shack, позволяющего сканировать рефракцию в различных меридианах, показали, что в большинстве случаев при близорукости отмечается линейный рост дальнозоркости в горизонтальном меридиане после ±20° на периферии (Taberaero, Juan, Ohlendorf, Arne, et al., 2011 г.). Эти результаты, по мнению автора, могут помочь оптимизировать или настроить будущие разработки линз с целью замедлить прогрессирование близорукости.

Разносторонние исследования состояния периферического преломления при аномалиях рефракции и его влияние на гомеостатические процессы глаза позволили выявить корреляцию между состоянием периферического дефокуса и функциональным состоянием периферии сетчатки. Так, при проведении психофизических исследований обнаружено, что у субъекта с коррекцией периферической рефракции при проведении периметрии выявлено увеличение скорости ответа (Wang YZ, Thibos LN, et al., 1996). В свою очередь, отмечено, что (Jörgen Gustafsson, 2001 г.)., что порог контрастной чувствительности на периферии зависит от сравнительно небольшого количества дефокусировки (Lundstrom L, Gustafsson J, Svensson I, Unsbo P., 2005 г.).

Имеющаяся теоретическая база, доказывающая влияние состояния периферического преломления на рефрактогенез, создала условия для практического моделирования очковых линз корригирующих периферическое и центральное преломление глаза.

Таким образом, на сегодняшний день накоплены многочисленные данные исследований, проведенных в модельных экспериментах на животных, которые убедительно показали, что периферическая расфокусировка влияет на развитие как периферического, так и центрального преломления. Доказательства влияния состояния периферического преломления на рефрактогенез обосновывают целесообразность разработок устройств и методов, способных менять характер периферического дефокуса. Так, по мнению наиболее авторитетных физиологов и клиницистов, изучающих данную проблему, разработка дизайна очковых линз, исправляющих ошибки периферического преломления, является устойчивым трендом (D. Mutti et al., 2000 г., Smith EL, III, et al., 2005, Brien Holden, 2009 г., Atchison DA., 2011). Тормозящее действие на осевой рост глаз, выявленное при использовании двухзонной линзы с различным преломлением в центре и на периферии, открывает возможность того, что соответствующим образом сконструированная концентрическая линза может контролировать прогрессирование близорукости человека (Yue Liu, Christine Wildsoet., 2011 г.).

Возможность изготовить оптическую очковую линзу, обеспечивающую стабильную рефракцию в оптическом центре с изменяющейся рефракцией на периферии, появилась с созданием производственной технологии FreeForm. Очковые линзы, изготовленные по этой технологии, отличаются очень высокой точностью, способны учитывать все особенности как центральной, так и периферической рефракции глаза. Технологию FreeForm можно сравнить с индивидуальным пошивом костюма в ателье. В каждом случае готовое изделие максимально соответствует индивидуальным параметрам заказчика. Очковые линзы FreeForm изготавливают с помощью специального оборудования - высокоточных станков с алмазным резцом, перемещением которого управляет компьютер. Точечный файл, дающий задание станку, полностью (по точкам) описывает 3-мерную форму поверхности очковой линзы данного дизайна с учетом индивидуальных параметров. Оборудование для производства очковых линз FreeForm обеспечивает ранее не достижимую точность получения оптической силы готовых очковых линз - 0,05D.

Список использованной литературы

1. Alexandra Benavente-Perez, Ann Nour, David Troilo, 2012 г. http://www.abstractsonline.com/PlanA/ViewAbstract.aspx?mID=2866&sKey=aa8d9dd6-377d-4ff6-adaa-22f97e95181e&cKey=ef44bfcd-c731-4260-afa3-5a681775fa03&mKey=%7BF0FCE029-9BF8-4E7C-B48E-9FF7711D4A0E%7D

2. Amy L. Sheppard, Leon H. Davies. In vivo analysis of ciliary muscle morphological changes with accommodation and axial ametropia. 201 Or. http://www.iovs.org

3. Atchison DA, Jones CE, Schmid KL, et al. Eye shape in emmetropia and myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci; 2004; 45: 3380-3386.

4. Atchison DA, Pritchard N, Schmid KL, et al. Shape of the retinal surface in emmetropia and myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005; 46:2698-2707.

5. Atchison DA. Third-order theory of spectacle lenses applied to correction of peripheral refractive errors. 26 January 2011 in Optom Vis Sci, 88(2): E227-33.

6. Atchison, David A., Pritchard, Nicola, & Schmid, Katrina L. (2006). Peripheral refraction along the horizontal and vertical visual fields in myopia. Vision Research, 46(8-9), pp.1450-1458.

7. CHANGE IN PERIPHERAL REFRACTION AND CURVATURE OF FIELD OF THE HUMAN EYE WITH ACCOMMODATION Arthur Ho*a,b, Frederik Zimmermannc, Andrew Whathama,b, Aldo Martineza, Stephanie Delgadoa, Percy Lazon de la Jaraa, Padmaja Sankaridurga,b a Institute for Eye Research, Sydney, NSW, Australia; b School of Optometry & Vision Science, University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia; с University of Applied Sciences, Berlin, Germany, 2009.

8. Donald O. Mutti, 1 John R. Hayes, 1 G. Lynn Mitchell, 1 Lisa A. Jones, 1 Melvin L. Moeschberger, 2 Susan A. Cotter, 3 Robert N. Kleinstein, 4 Ruth E. Manny, 5 J. Daniel Twelker, 6 and Karla Zadnik. Refractive Error, Axial Length, and Relative Peripheral Refractive Error before and after the Onset of Myopia Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007 June;_48_(6)_: 2510- 2519.

9. Donald O. Mutti, Loraine T. Sinnott, G. Lynn Mitchell, Lisa A. Jones-Jordan, Melvin L. Moeschberger, Susan A. Cotter, Robert N. Kleinstein, Ruth E. Manny, J. Daniel Twelker, Karla Zadnik. Relative peripheral refractive error and the risk of onset and progression of myopia in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 January; 52(1): 199-205.

10. Ehsaei A, Mallen EA, Chisholm CM, Pacey IE. Cross-sectional sample of peripheral refraction in four meridians in myopes and emmetropes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011, Sep 29;52(10):7574-85. Print 2011, Sep.

11. Gwiazda J, Hyman L. Hussein M. Everett D. Norton TT, Kurtz D, Leske MC. Manny R. Marsh-Tootle W, Scheiman M. A randomized clinical trial of progressive addition lenses versus single vision lenses on the progression of myopia in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003, Apr; 44(4): 1492-500.

12. Homeostasis of Eye Growth and Question of Myopia, Josh Wallman and Jonathan Winawer, Neuron, Volume 43, Issue 4, 447-468, 19 August 2004.

13. Homeostasis of Eye Growth and Question of Myopia, Josh Wallman and Jonathan Winawer, Neuron, Volume 43. Issue 4. 447-468, 19 August 2004.

14. Huang J, Hung LF, Smith EL III. Effects of foveal ablation on the pattern of peripheral refractive errors in normal and form-deprived infant rhesus monkeys (Macaca mulatta). Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Aug 16; 52(9):6428-34. doi: 10.1167/iovs. 10-6757. Print 2011 Aug.

15. Jerome A. Legerton, O.D., M.S., M.B.A., and Brian Chou, O.D. Myopia Regulation: Myth or Megatrend? August 2009, http://www.revoptom.com

16. Jian Ge. Decrease in Rate of Myopia Progression with a Contact Lens Designed to Reduce Relative Peripheral Hyperopia: One-Year Results. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. December 9, 2011 vol. 52 №13 9362-9367.

17. Jorgen Gustafsson. The first successful eccentric correction.Visual Impairment Research 2001, Vol.3, No. 3, Pages 147-155.

18. Kristen Totonelly. EYE SHAPE AND PERIPHERAL REFRACTIVE ERROR IN THE DEVELOPMENT OF MYOPIA. A thesis presented to the graduate faculty of The New England College of Optometry in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science. April.2010

19. Linda Lundstrom, Alejandro Mira-Agudelo, Pablo Artal. Peripheral optical errors and their change with accommodation differ between emmetropic and myopic eves Journal of vision. 01/2009; 9(6):17.1-11.

20. Linda Lundstrom, Alejandro Mira-Agudelo, Pablo Artal 2009 г. http://pabloartal.blogspot.com/2009/08/can-mvopia-progression-be-controlled.html.

21. Lundstrom L, Gustafsson J, Svensson I, Unsbo P. Optom Vis Sci. 2005 Apr; 82(4):298-306. Assessment of objective and subjective eccentric refraction.

22. Padmaja Sankaridurg, Brien Holden, Earl Smith III, Thomas Naduvilath, Xiang Chen, Percy Lazon de la Jara, Aldo Martinez, Judy Kwan, Arthur Ho, Kevin Frickhttp://www.iovs.org/content/52/13/9362.abstract - aff-6#aff-6.

23. Padmaja Sankaridurg, Leslie Donovan, Saulius Varnas, Arthur Ho, Xiang Chen, Aldo Martinez, Scott Fisher, Zhi Lin, Earl L. Smith III, Jian Ge, and Brien Holden. «Spectacle Lenses Designed to Reduce Progression of Myopia: 12-Month Results». 2009 г., «OPTOMETRY AND VISION SCIENCE», VOL. 87, №9, PP. 631-641.

24. Richard Calver, Hema Radhakrishnan, Ebi Osuobeni, Daniel O'Leary. Peripheral refraction for distance and near vision in emmetropes and myopes Ophthalmic and Physiological Optics, Volume 27. Issue 6. pages 584-593, November 2007.

25. Seidemann A, Schaeffel F, Guirao A, Lopez-Gil N, Artal P. Peripheral refractive errors in myopic, emmetropic and hyperopic young subjects. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2002;19:2363-2373.

26. Smith EL, III, Kee CS, Ramamirtham R, Qiao-Grider Y, Hung LF. Peripheral vision can influence eye growth and refractive development in infant monkeys. Invest Ophthalmol. Vis Sci; 2005; 46: 3965-3972.

27. Smith EL, III, Ramamirtham R, Qiao-Grider Y, et al. Effects of foveal ablation on emmetropization andform-deprivation myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007; 48:3914-3922.

28. Smith G, Atchison DA, Avudainavagam С, К Avudainavagam. Designing lenses to correct peripheral refractive errors of the eye. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2002 Jan; 19(l):10-8.

29. Stone RA, Flitcroft DI. Ocular shape and myopia. Ann Acad Med Singapore. 2004; 33:1-15.

30. Tabernero, Juan, Ohlendorf, Arne; Fischer, M. Dominik; Bruckmann, Anna R.; Schiefer, Ulrich; Schaeffel, Frank Peripheral Refraction Profiles in Subjects with Low Foveal Refractive Errors Optometry & Vision Science: March 2011 - Volume 88 - Issue 3 - pp E388-E394.

31. Troilo D, Gottlieb MD, Wallman J. (1987) Visual deprivation causes myopia in chicks with optic nerve section. Curr Eye Res. 1987 Aug; 6(8):993-9.

32. W. Neil Charman, Hema Radhakrishnan. Peripheral refraction and the development of refractive error. Ophthalmic and Physiological Optics Volume 30. Issue 4. pages 321-338, July 2010

33. Wallman J, Winawer J. Homeostasis of eye growth and the question of myopia. Neuron. 2004;43:447-468.

34. Wildsoet C. (2003) Neural pathways subserving negative lens-induced emmetropization in chicks-insights from selective lesions of the optic nerve and ciliary nerve. Curr Eve Res. 2003 Dec; 27(6):371-85.

35. Wildsoet CF and Pettigrew J (1988). Experimental myopia and anomalous eye growth patterns unaffected by optic nerve section in chickens: evidence for local control of eye growth. Clin Vis Sci 3:99-107.

36. Yue Liu, Christine Wildsoet. The Effect of Two-Zone Concentric Bifocal Spectacle Lenses on Refractive Error Development and Eye Growth in Young Chicks Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 February; 52(2): 1078-1086.

37. Hema Radhakrishnanl, Peter M. Allen2. Richard I. Calver2, Baskar Theagarayan2. Holly Price2, Sheila Rae2, Ananth Sailoganathan2 Daniel J. O'Leary Peripheral refractive changes associated with myopia progression. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. February 5, 2013 IOVS-12-10278.

38. Faria-Ribeiro M. Queiros A, Lopes-Ferreira D, Jorge J. Gonzalez-Meiiome JM Peripheralrefraction and retinal contour in stable and progressive myopia. Optom Vis Sci. 2013 Jan; 90(l):9-15.

39. Е.П.Тарутта, H.B.Ходжабекян, O.B.Филинова. Современные представления о роли аккомодации в рефрактогенезе. //Аккомодация. Руководство для врачей под редакцией Л.А.Катаргиной, Москва, 2012, С.35-39.

40. А.Л.Вызов. Физиология сетчатки: нейромедиаторы и электрогенез. Клиническая физиология зрения. Москва. МБН. 2006 г. стр.50-65.

41. Е.М. Максимова. Сетчатка позвоночных животных: механизмы клеточного взаимодействия. Клиническая физиология зрения. Москва. МБН. 2006 г., стр.77-109.

Из уровня техники известен способ первичной профилактики спазма аккомодации и вызываемых им расстройств: миопии, астенопии и других расстройств зрения. Профилактический результат, по мнению автора, достигается за счет создания комфортных условий для работы глаз с помощью сферопризматических очков. Способ осуществляется следующим образом. Здоровые дети и взрослые в моменты интенсивной работы на близком расстоянии (чтение, письмо, работа за компьютером и др.) используют профилактические очки, в которых сочетаются два эффекта: для создания комфорта в работе цилиарной мышцы используются плюсовые линзы, подобранные по принципу комфортности (поиск ведется в зоне на 1,5-2-2,5 (максимально до 3,0) единиц в плюсовую сторону от определенного обычным способом значения рефракции глаза, а для сохранения комфортной работы внутренних прямых мышц глаза используются средства создания призматического дивергирующего эффекта (максимально до 6,25 пр.дптр.). При этом с целью сохранения тренированности мышц, участвующих в процессах аккомодации и конвергенции, рекомендуется использование очков с оптическими характеристиками, обеспечивающими лишь половинную по сравнению с используемыми для лечения и вторичной профилактики диоптриями. Вместо полной разгрузки глаза от работы аккомодации и конвергенции, которые достигаются использованием очков с диоптриями +(2,25-3) дптр. и призматическим эффектом до 6-7 прдптр. (максимальный или субмаксимальный разгрузочный, релаксирующий эффект), в профилактических очках достигается умеренный релаксирующий эффект за счет использования средних оптических характеристик, а именно +(1,0+/-0,5) дптр. в сочетании с 2,0+/-0,5 пр. дптр., при которых будет сохраняться релаксирующий эффект и, в то же самое время, риск детренирования мышц практически отсутствует (см. Патент РФ №2177282, патентообладатель: Ермошин Андрей Федорович, приоритет от 17.11.2000 г.).

Недостатками данного способа являются: противопоказание к применению у лиц с геторофорией по типу экзофории, проведение способа предусматривает необходимость последовательного использования нескольких устройств, способ осуществляет профилактику только при работе вблизи, способ воздействует только на состояние наружных прямых мышц и цилиарную мышцу, не воздействует и не меняет соотношения центральной и периферической рефракции глаза.

Известен способ профилактики и лечения близорукости методом дивергентной дезаккомодации по А.И.Дашевскому (Ватченко А.А. Спазм аккомодации и близорукость. Киев, "Здоров'я", 1977). Способ дивергентной дезаккомодации осуществляется следующим образом. После определения остроты зрения и степени миопии перед каждым глазом ставят призмы силой в 1-2 пр. дптр., обращенные основанием к носу, чем вызывается дивергентная дезаккомодация. Через доли минуты (редко через несколько минут) острота зрения повышается, и силу призм можно увеличить (обычно до 2-3 прдптр., но не более 4 прдптр. для каждого глаза) до достижения максимального повышения остроты зрения. Ежедневно повторяют эту процедуру, что приводит к постепенному снятию псевдомиопии и повышению остроты зрения нередко до 1,0.

Недостатками данного способа являются: необходимость проведения способа в условиях медицинского кабинета, с участием медицинского персонала, способ влияет только на аккомодационно-конвергенционную взаимосвязь, не воздействует и не меняет соотношения центральной и периферической рефракции глаза.

Известен способ профилактики и лечения близорукости (Лялин А.Н. «Способ профилактики и лечения близорукости». Патент на изобретение №2332968, дата публикации 10 сентября 2008 г.), который осуществляется посредством тренировок в 4 этапа. На первом этапе используются сферические линзы с оптической силой от +0,625 до +1,25 дптр.; цилиндрические +1,0 дптр., оси которых расположены в вертикальном и горизонтальном меридианах, а также призматические линзы 1,5 дптр., расположенные основанием друг к другу. На втором этапе тренировки используют призматические линзы с оптической силой от 2,0 до 3,0 дптр., основание которых расположены во внутренних квадрантах. На третьем этапе применяют сферопризматические линзы с оптической силой от 0,5 до 2,5 дптр. сферического и от 2,0 до 4,0 дптр. призматического компонентов с расположением линз основанием друг другу, а силу линз повышают с шагом 0,5 дптр. На четвертом этапе используют цилиндрические линзы с оптической силой +1,25 дптр, оси которых расположены в вертикальном и горизонтальном меридианах, и призматические линзы оптической силой 2,0 дптр. Линии «вершина-основание» призм расположены в горизонтальном и косых меридианах, основание которых находятся во внутренних квадрантах. Недостатком данного способа является: использование нескольких приспособлений для его проведения, необходимость присутствия и участия медицинского персонала, использование множества этапов для проведения способа, не воздействует и не меняет соотношения центральной и периферической рефракции глаза.

Известен способ, включающий гимнастику для глаз "Зоркость" предложенный Утехиным Ю.А. (В.Артамонов "Подумай о своих глазах" (Беседа с Ю.А. Утехиным) М.: ТОО "Внешсигма", 1992, стр. 27-28). Основной принцип гимнастики: читать и писать при максимальном удалении, причем не обоими глазами, а попеременно, то одним, то другим.

1) Рекомендуется отодвигать рассматриваемые объекты на максимальную дистанцию, на которой сохраняется ясное видение.

2) Выполнять всю мелкую работу попеременно, то одним, то другим глазом, по 15-30 минут каждым. Для этого рекомендуется один глаз прикрывать "шторкой" из бумаги или ткани.

3) Дважды в месяц измерять максимальное ра