Способ добычи нефти из подземных нефтяных месторождений

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к добыче нефти из подземных нефтяных месторождений. Технический результат - повышение эффективности добычи нефти за счет выравнивания приемистости подземных неоднородных формирований со значительными температурными градиентами. По способу предусматривают использование по меньшей мере одной добывающей и одной нагнетательной скважин. Анализируют распределение температур в зоне между нагнетательной и добывающей скважинами. При распределении температур в зоне месторождения между нагнетательной и добывающей скважинами таким образом, что минимальная температура не менее 20°С, максимальная температура не более 320°С, а их разность составляет по меньшей мере 20°С, закачивают в нефтяное месторождение через нагнетательную скважину водные гелеобразующие препараты, содержащие воду и один или несколько химических компонентов. Обеспечивают возможность этих препаратов после закачивания в месторождение под действием температуры последнего образовывать гели. Упомянутые препараты принимают отличными друг от друга типом и/или концентрацией содержащихся в них химических компонентов. Химические компоненты и/или их концентрацию выбирают таким образом, чтобы температура гелеобразования и/или время гелеобразования второй и при необходимости любой другой закачиваемой порции отличались от соответствующих параметров закачанной перед этим порции. 18 з.п. ф-лы, 7 ил., 4 табл.

Реферат

Настоящее изобретение относится к области нефтедобычи, прежде всего к способу добычи нефти из подземных нефтяных месторождений.

Нефть в природных нефтяных месторождениях находится в полостях пористых пород-коллекторов, изолированных от поверхности земли непроницаемыми наружными слоями. Помимо нефти, включая фракции природного газа, месторождение содержит также более или менее сильно насыщенную солями воду. При этом под полостями подразумевают чрезвычайно узкие полые пространства, капилляры, поры и тому подобное, например пустоты диаметром не более 1 мкм, наряду с которыми нефтяной пласт может включать также участки с порами большего диаметра и/или природные разломы.

После проходки отверстия в нефтеносных пластах нефть под действием естественного напора газа сначала течет по направлению к добывающим скважинам и фонтанирует на поверхности земли. Указанную стадию нефтедобычи специалисты обычно называют первичной добычей нефти. При неудовлетворительных условиях нефтяного месторождения, например в случае высокой вязкости нефти, быстро снижающегося напора газа или повышенного фильтрационного гидравлического сопротивления в нефтеносных пластах, фонтанная эксплуатация месторождений быстро регрессирует. Путем первичной добычи можно добывать в среднем лишь от 2 до 10% первоначально имеющейся в месторождении нефти. В случае повышенной вязкости нефти возможность ее фонтанной добычи, как правило, практически отсутствует.

С учетом указанных обстоятельств для повышения выхода добываемой нефти используют так называемый метод вторичной нефтедобычи.

Наиболее часто используемым методом вторичной нефтедобычи является заводнение нефтяных пластов. При этом воду закачивают в нефтеносные пласты через так называемые нагнетательные скважины. Благодаря этому происходит искусственное увеличение напора газа в нефтяном месторождении, под давлением которого нефть перемещается от нагнетательных скважин к добывающим скважинам. Заводнение нефтяного пласта в определенных условиях позволяет существенно повысить выход добываемой нефти.

При заводнении нефтяного пласта исходящий от нагнетательной скважины фронт воды в идеальном случае должен равномерно продавливать нефть через весь нефтяной пласт по направлению к добывающей скважине. Однако на практике нефтяной пласт состоит из участков с различной величиной гидравлического сопротивления. Помимо насыщенных нефтью мелкопористых пород-коллекторов с высоким гидравлическим сопротивлением прохождению воды существуют также участки с низким гидравлическим сопротивлением, которыми могут являться, например, природные или искусственные разломы породы или участки в породе-коллекторе, которые обладают чрезвычайно высокой проницаемостью. Подобными высокопроницаемыми участками могут являться также уже подвергнутые отбору нефти зоны породы-коллектора. При заводнении нефтяного пласта нагнетаемая в пласт вода, очевидно, течет в направлении от нагнетательной скважины к добывающей скважине преимущественно по траектории с низким гидравлическим сопротивлением. Вследствие этого заводнение насыщенных нефтью мелкопористых участков месторождения с высоким гидравлическим сопротивлением прекращается и через добывающую скважину выходит все более обогащенная водой нефть. Подобную ситуацию специалисты называют обводненностью производства. Указанные эффекты особенно сильно проявляются в случае тяжелой, соответственно вязкой, нефти. Чем выше вязкость нефти, тем более высока вероятность быстрого достижения обводненности производства.

В случае месторождений, содержащих высоковязкие сорта нефти, ее можно нагревать путем нагнетания в подобное месторождение перегретого пара, которое обеспечивает снижение вязкости нефти. Однако в этом случае аналогично заводнению нефтяного пласта также возможно недопустимо быстрое перемещение перегретого пара и его конденсата через зоны с высокой проницаемостью в направлении от нагнетательных скважин к добывающим скважинам, а следовательно, снижение эффективности третичной добычи нефти.

Из уровня техники известно, что путем реализации соответствующих технических мероприятий можно обеспечить герметизацию указанных высокопроницаемых зон, располагающихся между нагнетательными и добывающими скважинами. Благодаря подобной герметизации происходит блокирование высокопроницаемых зон с низким гидравлическим сопротивлением, и закачиваемая в пласт вода, или соответственно нагнетаемый в пласт водяной пар, вновь преимущественно проходят через насыщенные нефтью пласты с низкой проницаемостью. Подобные технические мероприятия называют также «выравниванием профиля приемистости» («Conformance control»). Обзор технических мероприятий по выравниванию профиля приемистости приводится в статье Борлинга и других „Pushing out the oil with Conformance Control", опубликованной в Oilfield Review (1994) на странице 44 и следующих.

С целью выравнивания профиля приемистости можно использовать сравнительно низковязкие препараты определенных химических веществ, которые легко можно закачать в нефтяной пласт, причем вязкость подобных препаратов существенно возрастает лишь после их закачивания в нефтяной пласт в преобладающих в этом пласте условиях. Подобные препараты содержат пригодные для повышения вязкости неорганические или органические компоненты, или соответственно полимерные компоненты. Вязкость некоторых из подобных закачиваемых в пласт препаратов может возрастать с запаздыванием. Наряду с этим известны препараты, вязкость которых возрастает преимущественно вследствие повышения температуры, происходящего в результате постепенного нагревания закачанного препарата до характерной для данного месторождения температуры. Препараты, вязкость которых возрастает лишь в условиях данного нефтяного пласта, называют, например, термогелями или запаздывающими желатинирующимися системами.

Из патента СССР SU 1654554 А1 известны нагнетаемые в нефтяной пласт смеси, состоящие из хлорида или нитрата алюминия, карбамида и воды. При характерных для нефтяного пласта повышенных температурах происходит гидролиз карбамида с образованием диоксида углерода и аммиака. Вследствие выделения аммиака наблюдается значительное повышение показателя рН воды и образование высоковязкого геля гидроксида алюминия, который закупоривает зоны с высокой проницаемостью.

Из патента США US 4889563 известно об использовании водных растворов гидроксихлорида алюминия в комбинации с карбамидом или гексаметилентетрамином (уротропином) для блокирования подземных нефтяных пластов. Происходящий в нефтяном пласте гидролиз карбамида или гексаметилентетрамина в данном случае также приводит к повышению показателя рН и образованию осадка гидроксида алюминия.

Из российского патента RU 2066743 С1 известны нагнетаемые в нефтяной пласт смеси, состоящие из хлорида или нитрата алюминия, карбамида, уротропина и воды, которые обладают аналогичным указанному выше действием. Преимущество подобных смесей состоит в том, что они обладают эффективностью и при температурах ниже 60°С.

В международной заявке WO 2007/135617 опубликован способ блокирования подземных нефтяных пластов, в соответствии с которым используют препарат, который образует гель с задержкой во времени. Указанный препарат содержит коллоидные частицы диоксида кремния диаметром от 4 до 300 нм. В нефтяном пласте присутствует необходимый для гелеобразования донор гидроксилов, который при повышенных температурах высвобождает гидроксильные группы и тем самым способствует формированию гелеобразующего препарата. В качестве донора гидроксильных групп можно использовать, например, карбамид, замещенные карбамиды или гексаметилентетрамин.

Из патента США US 7273101 В2 известен препарат с замедленным гелеобразованием, который содержит растворенные соли металлов, предпочтительно соли алюминия, неорганические частицы, например, такие как частицы диоксида кремния, а также донор гидроксильных групп, например, такой как карбамид. Указанный препарат закачивают в нефтяные пласты, причем его желирование в нефтяном пласте происходит лишь с определенной задержкой во времени.

В патенте США US 4844168 опубликован способ блокирования участков высокотемпературных нефтяных пластов, в соответствии с которым в нефтяной пласт, температура которого составляет по меньшей мере 60°С, закачивают полиакриламид и ионы поливалентного металла, например Fe(III), Al(III), Cr(III) или Zr(IV). В условиях нефтяного пласта происходит частичный гидролиз амидных групп -CONH2, который сопровождается образованием карбоксильных групп, причем ионы металлов сшивают образующиеся гидроксильные группы с определенной временной задержкой, и в результате этого возникает гель.

В патенте США US 6838417 В2 опубликован способ блокирования подземных нефтяных пластов, в соответствии с которым используют водный препарат, который содержит по меньшей мере один водорастворимый полимер, гелеобразующий органический компонент со сшивающим действием и по меньшей мере один водорастворимый формиат. При этом под сшивающим органическим компонентом подразумевают, например, полифункциональные алифатические амины, арилалкиламины, гетероарилалкиламины или полиалкиленимины.

Из патента США US 2008/0035344 А1 известна обладающая замедленным гелеобразованием смесь для блокирования подземных нефтяных пластов, которая содержит по меньшей мере один растворимый в кислотах, сшиваемый полимер, например частично гидролизованный полиакриламид, частично нейтрализованную соль алюминия, например гидроксихлорид алюминия, а также активатор, который в условиях нефтяного пласта может высвобождать основания, например, такие как карбамид, замещенные карбамиды или гексаметилентетрамин. Указанную смесь предпочтительно можно использовать при температурах от 0 до 40°С, причем гелеобразование при температуре выше 50°С в зависимости от условий использования смеси происходит в течение промежутка времени, составляющего от 2 часов до 10 дней.

В российском патенте RU 2339803 С2 предложен способ блокирования высокопроницаемых зон, в соответствии с которым сначала определяют объем подлежащих блокированию высокопроницаемых зон. На первой стадии последующего технологического процесса закачивают водный препарат карбоксиметилцеллюлозы и используемого в качестве сшивающего агента ацетата хрома в количестве 15% об. в пересчете на общий объем подлежащего блокированию участка нефтяного пласта. На второй стадии закачивают водный препарат полиакриламида и сшивающего агента.

В статье Л.К.Алтуниной и В.А.Кувшиновой, опубликованной в Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP, том 63 (2008) (1), cc.37-48, описываются различные термогели и их использование в сфере нефтедобычи, причем речь идет о термогелях на основе карбамида и солей алюминия, а также о термогелях на основе простых эфиров целлюлозы.

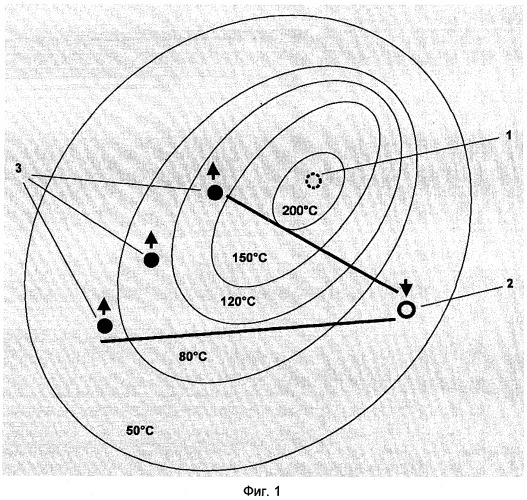

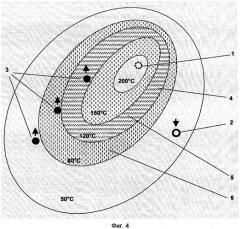

Нефтяные пласты часто характеризуются неоднородным распределением температуры с более или менее значительными температурными градиентами. Подобные температурные градиенты могут обладать как природным, так и искусственным происхождением, обусловленным реализацией мероприятий вторичной и/или третичной нефтедобычи. Так, например, температура используемого для нагнетания в нефтяной пласт пара обычно составляет более 300°С. В соответствии с этим нефтяной пласт в месте расположения нагнетательной скважины может нагреваться до температуры выше 300°С. По мере удаления от нагнетательной скважины температура, очевидно, снижается, а следовательно, в промежутках между нагнетательными и добывающими скважинами может формироваться значительный температурный градиент. Так, например, в случае нагнетания пара температура в месте расположения нагнетательной скважины может составлять около 300°С, в то время как температура в месте расположения добывающей скважины не превышает 50°С. И, наоборот, длительное закачивание в пласт холодной воды может стать причиной существенного снижения температуры нефтяного пласта в месте расположения нагнетательной скважины, по мере удаления от которой температура нефтяного пласта становится все более высокой. Так, например, в случае месторождения с температурой около 120°С температура в месте расположения закачивающего воду устройства при длительном нагнетании воды вполне может опуститься до значений, находящихся в интервале от 40 до 60°С.

В случае нефтяных пластов с повышенной неоднородностью распределения температуры использование указанных выше препаратов, предназначенных для блокирования высокопроницаемых зон, часто обеспечивает лишь недостаточное блокирование траекторий течения. Хотя использование указанных препаратов и приводит к сокращению содержания воды в добываемой нефти, однако не позволяет достичь экономически требуемых результатов.

С учетом вышеизложенного в основу настоящего изобретения была положена задача предложить способ добычи нефти из подземных нефтяных пластов со значительной неоднородностью распределения температуры, позволяющий избежать наступления обводненности производства.

В соответствии с указанной задачей был найден способ добычи нефти из подземных нефтяных месторождений с пробуренными в них по меньшей мере одной добывающей скважиной и по меньшей мере одной нагнетательной скважиной, который включает по меньшей мере две следующие стадии:

(1) закачивание в нефтяное месторождение через нагнетательную скважину водных гелеобразующих препаратов (F), содержащих воду и один или несколько химических компонентов, которые после закачивания в месторождение под действием температуры последнего образуют гели,

(2) последующий отбор нефти по меньшей мере через одну добывающую скважину,

причем

- распределению температур в зоне месторождения между нагнетательной и добывающей скважинами соответствует минимальная температура Tmin≥20°C и максимальная температура Тmax≤320°С, разность которых Tmax-Tmin составляет по меньшей мере 20°С,

- на стадии, предшествующей стадии (1), анализируют распределение температур в зоне между нагнетательной и добывающей скважинами, и

- на стадии (1) в нефтяной пласт последовательно закачивают по меньшей мере две разные порции водных гелеобразующих препаратов (F), каждая из которых способна к гелеобразованию в температурном интервале от Tmin до Тmах и которые отличаются друг от друга типом и/или концентрацией содержащихся в них химических компонентов при условии, что химические компоненты и/или их концентрацию выбирают таким образом, чтобы температура гелеобразования (Тгель) и/или время гелеобразования (tгель) второй и при необходимости любой другой закачиваемой порции отличались от соответствующих параметров закачанной перед этим порции.

Преимущество предлагаемого в изобретении способа состоит в том, что посредством пригодных гелей в месторождениях со значительными температурными градиентами могут быть целенаправленно блокированы зоны с отличающимися друг от друга температурами. Благодаря этому обеспечивают полное блокирование высокопроницаемых зон и при этом значительно снижается обводненность производства.

Изобретение, в частности, осуществляют следующим образом.

Под предлагаемым в изобретении способом добычи нефти подразумевают способ вторичной или третичной нефтедобычи, в соответствии с которым после первичной нефтедобычи давление в месторождении в связи с падением собственного давления следует поддерживать путем нагнетания воды и/или пара.

Нефтяные месторождения

В соответствии с настоящим изобретением под нефтяными месторождениями подразумевают месторождения любых сортов нефти, например месторождения легкой или тяжелой нефти. При этом в одном варианте осуществления изобретения речь идет о месторождениях тяжелой нефти, плотность которой в градусах API составляет менее 22,3°АРI. Нефть из подобных месторождений, как правило, добывают путем нагнетания пара.

Независимо от того, о месторождении какой нефти идет речь, тяжелой или легкой, предлагаемый в изобретении способ особенно предпочтительно можно использовать непосредственно после первого нагнетания пара в месторождение.

С целью реализации предлагаемого в изобретении способа в нефтяных месторождениях бурят по меньшей мере одну добывающую скважину и по меньшей мере одну нагнетательную скважину. Месторождение, как правило, снабжают несколькими нагнетательными скважинами и несколькими добывающими скважинами. Речь при этом идет как об отверстиях, которые уже использовали на предыдущей стадии нефтедобычи, например, в ходе предшествующего заводнения нефтяного пласта, соответственно нагнетания пара, так и об отверстиях, которые можно бурить также в месторождении специально для осуществления предлагаемого в изобретении способа.

Согласно изобретению речь идет о месторождении, характеризующемся распределением температур в зоне между нагнетательной скважиной (нагнетательными скважинами) и добывающей скважиной (добывающими скважинами), которому соответствует минимальная температура Tmin≥20°C, предпочтительно ≥30°С, особенно предпочтительно ≥40°С и, например, ≥50°С, и максимальная температура Тmах≤320°С, как правило, ≤300°С, предпочтительно ≤280°С, особенно предпочтительно ≤250°С, еще более предпочтительно ≤220°С и, например, ≤150°С, причем разность соответствующих температур Тmах-Tmin составляет по меньшей мере 20°С.

При этом понятие «зона между нагнетательной и добывающей скважинами» относится к тем объемным элементам месторождения, через которые пролегают траектории течения от нагнетательных скважин к добывающим скважинам, причем подобные траектории, очевидно, не обязательно должны быть прямолинейными. Специалистам известны методы определения подобных объемных элементов.

Месторождение, очевидно, может характеризоваться также неоднородным распределением температуры вне зоны между добывающими и нагнетательными скважинами.

Точкам отсчета для определения зоны между добывающей и нагнетательной скважинами, очевидно, соответствуют не сами добывающие, или соответственно нагнетательные скважины (их общая протяженность), а местоположение отверстия нагнетательной скважины, через которое препарат (F) фактически поступает из инжекционного отверстия в нефтяной пласт, а в случае добывающей скважины место, в которое сырая нефть фактически поступает из нефтяного пласта в добывающую скважину, или соответственно должна поступать в нее впоследствии.

Указанные выше разности температур могут обладать естественным происхождением или могут быть обусловлены также техническими мероприятиями, реализуемыми в процессе вторичной и/или третичной нефтедобычи, такими как заводнение нефтяного пласта или нагнетание пара. Нагнетание пара может способствовать возникновению особенно значительных разностей температур. В нефтяной пласт обычно нагнетают пар, температура которого может достигать 320°С. В зависимости от длительности нагнетания пара после осуществления подобного технического мероприятия нефтяной пласт может обладать обширными участками, температура которых составляет более 250°С. По мере удаления от парового инжектора температура месторождения, очевидно, может снижаться и достигать «естественного» значения. Кроме того, температура месторождения постепенно снижается также после отключения парового инжектора.

В отношении значений Tmin и Tmax различают два типа месторождений, а именно месторождения, нефть из которых добывали посредством заводнения нефтяного пласта, и месторождения, нефть из которых добывали посредством нагнетания пара. Распределению температур для месторождений, нефть из которых добывали посредством заводнения нефтяного пласта, как правило, соответствует интервал от 20 до 150°С, предпочтительно от 20°С до 120°С, особенно предпочтительно от 30 до 110°С и, например, от 40 до 100°С (в каждом случае соответствует значениям от Tmin до Tmax). Распределению температур для месторождений, нефть из которых добывали посредством нагнетания пара, как правило, соответствует интервал от 20 до 300°С, предпочтительно от 30 до 280°С, особенно предпочтительно от 40 до 250°С и, например, от 50 до 220°С (в каждом случае соответствует значениям от Tmin до Tmax).

Преимущества предлагаемого в изобретении способа в первую очередь проявляются при значительных температурных градиентах между добывающей и нагнетательной скважинами. Чем выше температурный градиент, тем более высокой эффективностью характеризуется предлагаемый в изобретении способ нефтедобычи. Преимущества предлагаемого в изобретении способа прежде всего проявляются в том случае, если разность температур Tmax-Tmin составляет по меньшей мере 30°С, в особенности по меньшей мере 40°С, предпочтительно по меньшей мере 60°С, особенно предпочтительно по меньшей мере 80°С, еще более предпочтительно по меньшей мере 120°С и, например, по меньшей мере 150°С.

В зависимости от особенностей конкретного нефтяного месторождения предлагаемый в изобретении способ можно осуществлять предпочтительно непосредственно после предшествующего нагнетания в месторождение воды и/или пара, предпочтительно после нагнетания пара, хотя соблюдение указанного условия вовсе не является обязательным. В случае реализации подобных процессов заведения и/или нагнетания пара в нефтяное месторождение по меньшей мере через одну нагнетательную скважину нагнетают вытесняющую среду, прежде всего воду или пар, и по меньшей мере через одну добывающую скважину из месторождения отбирают сырую нефть. Термин «сырая нефть» в указанном выше контексте, очевидно, употребляют для обозначения не только чистой нефтяной фазы, но и обычных, содержащих нефть и пластовую воду эмульсий, которые добывают при эксплуатации нефтяных месторождений. Предлагаемый в изобретении способ можно использовать, как только наступает чрезмерно высокая обводненность производства. Однако высокопроницаемые зоны вовсе необязательно возникают в результате нагнетания в нефтяной пласт воды или пара, а могут обладать природным происхождением.

Способ

Предлагаемый в изобретении способ включает по меньшей мере две последовательно реализуемые технологические стадии (1) и (2). На первой стадии (1) осуществляют герметизацию высокопроницаемых зон нефтяного пласта (F) путем нагнетания в нефтяной пласт водных гелеобразующих препаратов. На второй стадии (2) осуществляют непосредственную нефтедобычу. Нефтедобычу можно осуществлять, например, используя соответствующую вытесняющую среду.

Технологическая стадия (1)

В рамках подготовки к реализации технологической стадии (1) анализируют распределение температур в зоне между нагнетательной и добывающей скважинами. Методы определения распределения температуры в нефтяных пластах в принципе известны специалистам. Подобное определение, как правило, выполняют путем измерения температуры в определенных точках нефтяного пласта в комбинации с модельными расчетами, в рамках которых, в частности, учитывают поступившие в нефтяной пласт количества тепла, а также количества отводимого из нефтяного пласта тепла. В соответствии с другим вариантом любая из зон нефтяного месторождения может быть охарактеризована также соответствующей средней температурой. Специалистам понятно, что указанный выше анализ распределения температуры, а также при необходимости реализуемое деление нефтяного пласта на несколько отдельных участков, отличающихся друг от друга интервалом температур, соответственно средней температурой, позволяет лишь приблизительно оценить соответствующую фактическую ситуацию в нефтяном пласте.

Согласно изобретению на технологической стадии (1) в нефтяной пласт через нагнетательную скважину последовательно нагнетают по меньшей мере две отличающиеся друг от друга порции водного гелеобразующего препарата (F). Препараты (F), помимо воды, содержат один или несколько разных водорастворимых или вододиспергируемых химических компонентов, которые после нагнетания в нефтяной пласт вызывают гелеобразование в преобладающих в нефтяном пласте условиях. Используемые порции обладают отличающимися друг от друга значениями температуры гелеобразования Тгель и/или времени гелеобразования tгель.

Определение «гелеобразующий» означает, что препараты в определенных условиях в принципе способны образовывать гели, однако гелеобразование происходит не непосредственно после смешивания компонентов препарата, а лишь при наступающем с запаздыванием превышении температуры гелеобразования Тгель. Таким образом, используемые препараты после перемешивания входящих в их состав компонентов обладают сравнительно низкой вязкостью, что позволяет без каких-либо проблем закачивать их в нефтяной пласт, причем высоковязкие гели, способные блокировать высокопроницаемые зоны нефтяного месторождения, могут возникать под действием преобладающей температуры месторождения лишь после закачивания указанных препаратов в нефтяной пласт.

Специалистам понятно, что скорость гелеобразования, как правило, может зависеть как от времени, так и от температуры. Результаты измерения характерной для определенного препарата скорости гелеобразования в зависимости от температуры предоставляют возможность специалистам устанавливать точную температуру гелеобразования путем экстраполяции скорости реакции на ноль. При прагматичном подходе специалисты могут приближенно установить температуру гелеобразования как температуру наступления гелеобразования по истечении практически важного промежутка времени. Для сравнения температур гелеобразования Тгель соответствующих препаратов (F) важно использовать одинаковые методы их определения.

Нагнетаемые в нефтяной пласт порции препарата (F) могут отличаться также друг от друга временем гелеобразования tгель. При этом под временем гелеобразования подразумевают промежуток времени между моментом нагревания препарата до температуры ≥Тгель и моментом непосредственного формирования геля. Таким образом, можно использовать два гелеобразующих препарата, которые обладают одинаковой температурой гелеобразования Тгель, но разными временами гелеобразования tгель. Отдельные порции гелеобразующего препарата, очевидно, могут отличаться друг от друга как температурой гелеобразования Тгель, так и временем гелеобразования tгель.

Различия значений температуры гелеобразования Тгель и/или времени гелеобразования tгель обусловлены разным составом используемых порций препаратов (F). При этом понятие «разный состав» означает, что препараты отличаются друг от друга типом и/или концентрацией содержащихся в них химических компонентов. Неизбежным следствием различия концентраций содержащихся в препаратах (F) компонентов является также разное количественное соотношение между этими компонентами. Существенное значение при этом имеет не столько тип гелеобразующих препаратов, сколько их пригодность для реализации предлагаемых в изобретении функций. Препараты, предпочтительно используемые для осуществления настоящего изобретения, рассматриваются ниже.

Специалисты осуществляют выбор используемых препаратов таким образом, чтобы каждая из нагнетаемых порций была способна к гелеобразованию при температуре, которой соответствует интервал от Tmin до Тmах. Температуре гелеобразования Тгель, как правило, соответствует интервал от 20 до 150°С, предпочтительно от 30 до 150°С, особенно предпочтительно от 40 до 130°С.

При этом согласно изобретению препараты выбирают таким образом, чтобы температура гелеобразования Тгель и/или время гелеобразования tгель второй и при необходимости каждой последующей нагнетаемой порции отличались от соответствующих показателей закачанной до этого порции. Предпочтительно все закачиваемые порции обладают отличающимися друг от друга значениями Тгель и/или tгель. Вместе с тем возможен вариант, в соответствии с которым нагнетаемые не вслед друг за другом порции характеризуются одинаковыми значениями температуры гелеобразования Тгель и одинаковыми значениями времени гелеобразования tгель.

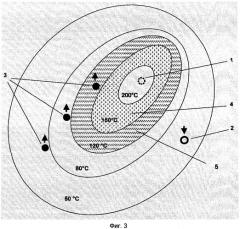

Различие значений температуры гелеобразования Тгель и/или времени гелеобразования tгель способствует тому, что по меньшей мере два выходящих из места нагнетания препарата могут проникать в нефтяной пласт на разные расстояния. Благодаря этому становится возможной герметизация не только непосредственно в точках закачивания препаратов в высокопроницаемые зоны нефтяного пласта, но и блокирование более протяженных участков. Тем самым обеспечивают гораздо более эффективную герметизацию высокопроницаемых зон нефтяных пластов.

Количество нагнетаемых порций гелеобразующих препаратов, температуру их гелеобразования Тгель и/или время их гелеобразования tгель, а также соответствующее изменение температуры гелеобразования при переходе от одной порции к другой специалисты выбирают в зависимости от типа нефтяного пласта и условий месторождения, в первую очередь в зависимости от распределения температуры в нефтяном пласте.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения используют по меньшей мере две порции, которые обладают разными температурами гелеобразования Тгель.

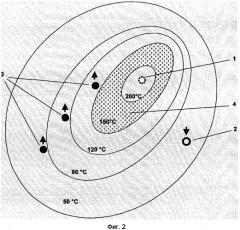

В соответствии с одним вариантом осуществления изобретения температура гелеобразования Тгель при переходе от одной порции к другой может уменьшаться, в то время как в другом варианте осуществления изобретения температура гелеобразования может возрастать.

При этом в одном варианте осуществления изобретения температуре гелеобразования Тгель первой закачиваемой в нефтяной пласт порции гелеобразующего препарата соответствует указанная выше максимальная температура месторождения Тmах. Согласно данному варианту осуществления изобретения особенно пригодной является максимальная температура Тmах, составляющая ≤150°С. В соответствии с другим вариантом осуществления изобретения температура первой нагнетаемой порции Тгель ниже максимальной температуры Тmах.

Изменение температуры гелеобразования Тгель можно осуществлять ступенчато. В одном варианте осуществления изобретения температуру гелеобразования можно ступенчато уменьшать, в то время как в другом варианте осуществления изобретения ее можно ступенчато повышать.

Возможно также непрерывное изменение температуры гелеобразования Тгель. При этом температуру гелеобразования можно непрерывно повышать или предпочтительно непрерывно уменьшать. С целью обеспечения непрерывного изменения температуры гелеобразования непрерывно изменяют состав соответствующих гелеобразующих препаратов. Изменение состава гелеобразующих препаратов предпочтительно можно осуществлять непосредственно в устье буровой скважины.

Кроме того, обе указанные выше возможности можно комбинировать друг с другом. Так, например, процесс нагнетания может включать по меньшей мере одну временную фазу с непрерывным изменением температуры гелеобразования Тгель, причем до и/или после истечения указанной фазы в нефтяной пласт закачивают по меньшей мере одну другую порцию препарата (F), температура гелеобразования Тгель которого остается неизменной. Временная фаза до и/или после истечения фазы с непрерывном изменением Тгель, очевидно, может предусматривать ступенчатое изменение температуры гелеобразования. В предпочтительном варианте осуществления изобретения процесс закачивания препарата в нефтяной пласт включает по меньшей мере одну фазу с непрерывным снижением температуры гелеобразования Тгель, причем до и/или после истечения указанной фазы в нефтяной пласт закачивают по меньшей мере одну другую порцию препарата (F), температура гелеобразования Тгель которого остается неизменной.

Изменение времени гелеобразования tгель можно осуществлять также, непрерывно или ступенчато увеличивая или уменьшая его. Изменение времени гелеобразования tгель является предпочтительным прежде всего в том случае, если речь идет о нефтяном месторождении с не слишком большой разностью температур Tmax-Тmin. В указанных условиях из двух порций с одинаковой температурой гелеобразования Тгель гораздо дальше в нефтяной пласт способна проникать порция с более длительным временем гелеобразования, нежели порция с более кратковременным гелеобразованием.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения соотношение между объемами подлежащих закачиванию порций препарата (F) целенаправленно приводят в соответствие с условиями в нефтяном пласте. При этом зону между нагнетательной и добывающей скважинами с учетом результатов анализа распределения температуры разделяют по меньшей мере на два отдельных участка, каждый из участков n характеризуется определенным температурным интервалом с максимальной Tmax(n) и минимальной Tmin(n) температурой, причем соблюдается условие Tmax(n)≤Tmax и

Tmin(n)≥Tmin, то есть каждому из отдельных участков соответствует температурный интервал от Тmах до Тmin. Распределение температур в каждом из отдельных участков, очевидно, может характеризоваться также средней температурой. Каждый отдельный участок включает определенный полый объем. Полый объем каждого из отдельных участков можно приближенно определить, например, путем выполнения соответствующих измерений в комбинации с модельными расчетами; в противном случае полый объем подлежит по меньшей мере грубой оценке специалистами. Согласно изобретению определенное количество порций препарата (F) с соответствующими отличающимися друг от друга значениями температуры гелеобразования Тгель закачивают в соответствующее количество отдельных участков, причем отношение объемов подлежащих закачиванию порций выбирают таким образом, чтобы оно соответствовало соотношению между полыми объемами указанных выше отдельных участков.

В другом варианте осуществления изобретения при переходе от одной порции к другой можно целенаправленно изменять вязкость гелеобразующих препаратов (F). Речь при этом идет о вязкости гелеобразующего препарата до его нагнетания в нефтяной пласт, то есть до образования геля. Вязкость при переходе от одной порции к другой предпочтительно можно повышать. Благодаря этому уменьшается опасность смешивания друг с другом разных закачиваемых в нефтяной пласт порций и обусловливаемое этим снижение эффективности предлагаемого в изобретении способа. Кроме того, благодаря этому можно уменьшить эффект так называемого «образования языков» («Fingering»), возникающий в результате разности вязкостей.

Отдельные порции гелеобразующего препарата (F) можно закачивать в нефтяной пласт непосредственно одна за другой, то есть без прекращения общего процесса закачивания препаратов (F).

Наряду с этим отдельные порции гелеобразующего препарата (F) можно закачивать в нефтяной пласт с перерывами, во время которых закачивание препарата полностью прекращают. В перерывах между закачиванием отдельных порций гелеобразующего препарата (F) можно вообще не выполнять каких-либо действий, однако в соответствии с другим вариантом в течение всего перерыва или также в течение его определенной части можно закачивать в нефтяной пласт вытесняющую среду, прежде всего воду и/или пар. После закачивания последней порции гелеобразующего препарата (F) можно осуществлять также дополнительное заводнение нефтяного слоя и/или нагнетание в нефтяной слой пара, целью которых является, например, последующее перемещение нагнетаемого препарата (F) в необходимое место нефтяного пласта.

Закачивание гелеобразующих препаратов (F) можно осуществлять через нагнетательную скважину, выполненную в нефтяном месторождении специально для нагнетания подобных препаратов. Речь при этом, очевидно, может идти также о нескольких нагнетательных скважинах подобного типа