Композиция, включающая комплексную (и)рнк и свободную ирнк для осуществления или повышения иммуностимулирующего ответа у млекопитающих, и ее применения

Иллюстрации

Показать всеГруппа изобретений относится к иммуностимулирующей композиции, включающей а) адъювантный компонент, содержащий или состоящий по меньшей мере из одной (и)РНК, объединенной с поликатионным пептидом или белком, и б) по меньшей мере одну свободную иРНК, кодирующую по меньшей мере один антиген, причем иммуностимулирующая композиция способна индуцировать или усиливать врожденный и необязательно адаптивный иммунный ответ у млекопитающего. Мольное соотношение (и)РНК адъювантного компонента а) к по меньшей мере к одной свободной иРНК второго компонента б) иммуностимулирующей композиции находится в пределах от примерно 0,001:1 до примерно 1:0,001. Иммуностимулирующая композиция по настоящему изобретению может являться как фармацевтической композицией, так и вакциной. Группа изобретений также относится к способу получения иммуностимулирующей композиции и ее применению для лечения различных заболеваний. Группа изобретений эффективна в индукции и усилении иммунного ответа у млекопитающего, а также в профилактике и лечении заболеваний и расстройств, выбранных из группы опухолевых, аутоиммунных, инфекционных и аллергических заболеваний. 7 н. и 15 з.п. ф-лы, 2 табл., 14 ил., 11 пр.

Реферат

Настоящее изобретение относится к иммуностимулирующей композиции, включающей а) адъювантный компонент, содержащий или состоящий из, по меньшей мере, одной (и)РНК, объединенной с катионным или поликатионным соединением, и б) по меньшей мере одной свободной иРНК, кодирующей по меньшей мере один белок терапевтического действия, антиген, аллерген и/или антитело, причем иммуностимулирующая композиция способна вызвать или усилить врожденный и необязательно адаптивный иммунный ответ у млекопитающих. Патентоспособная иммуностимулирующая композиция по настоящему изобретению может быть фармацевтической композицией или вакциной. Кроме того, настоящее изобретение относится к способу получения патентоспособной иммуностимулирующей композиции. Настоящее изобретение также относится к применению патентоспособной иммуностимулирующей композиции или ее компонентов (для получения фармацевтической композиции или вакцины) для лечения различных заболеваний. Кроме того, настоящее изобретение относится к наборам, содержащим патентоспособную иммуностимулирующую композицию, ее компоненты и/или фармацевтическую композицию или вакцину.

Индукция и/или усиление иммунных ответов врожденной и/или адаптивной иммунной системы играет важную роль в лечении и предупреждении многих заболеваний. Для этой цели иммунная система обычно модулируется, например, введением иммуностимулирующего агента или адъюванта. Однако иммунная система позвоночных, например, человека, очень сложна и тонко регулируема. Она состоит из многих типов белков, клеток, органов и тканей, которые взаимодействуют, находясь в сложно организованной и динамичной сети. Иммунная система обычно предохраняет организмы от инфекции при помощи многоуровневой защиты с возрастающей специфичностью. Один уровень защиты представляет физические или химические барьеры и позволяет заранее уничтожать, по меньшей мере, некоторые патогены и антигены. Добавочный уровень защиты представляет врожденную и адаптивную иммунную систему.

Врожденная иммунная система, представляющая часть иммунной системы, является доминантной системой защиты хозяина у большинства организмов и создает гуморальные и химические барьеры, включающие, например, воспаление, систему комплемента и клеточные барьеры. Врожденная иммунная система обычно основывается на небольшом количестве рецепторов, называемых рецепторами распознавания структур. Они распознают консервативные молекулярные структуры, которые отличают чужеродные организмы, например, вирусы, бактерии и паразиты, от клеток их хозяев. Такие ассоциированные с патогеном молекулярные структуры включают вирусные нуклеиновые кислоты, компоненты бактериальных или грибковых клеточных стенок, белки жгутиковых и другие структуры.

Первым подробно изученным семейством рецепторов распознавания структур является семейство Толл-подобных рецепторов (Toll-like receptor - TLR). TLR-рецепторы - это трансмембранные белки, распознающие лиганды внеклеточных элементов окружающей среды или лиганды полостей эндосом. Путем связывания лигандов они передают сигнал через цитоплазматические адаптивные белки, что ведет к индукции защитного ответа в организме хозяина и влечет за собой продуцирование антимикробных пептидов-предшественников воспалительных хемокинов и цитокинов, антивирусных цитокинов и т.д. (см., например, Meylan E., Tschopp J. и. др., J. Nature 442 (7098), 2006, с.39-44). В настоящее время было идентифицировано по меньшей мере 10 представителей семейства Толл-подобных рецепторов. (TLR 1-10) у человека и 13 (TLR 1-13) у мышей. К таким Толл-подобным рецепторам у человека относится рецептор TLR1-TLR2 (известный лиганд: триациллипопептид), рецептор TLR1-TLR6 (известный лиганд: диациллипопептид), TLR2 (известный лиганд: пептидогликан), TLR3 (известный лиганд: двуспиральная РНК), TLR4 (известный лиганд: липополисахарид (липополисахарид - LPS) у грамотрицательных бактерий), TLR5 (известный лиганд: бактериальный флагеллин (флагеллины)), TLR7/8 (известные лиганды: имидазохинолины, аналоги гуанозина и одноцепочечная РНК), TLR9 (известные лиганды: CpG (цитозин-фосфат-гуанин)сайты ДНК бактерий, вирусов и простейших, малярийный пигмент хемозоин (продукт расщепления гемоглобина) и TLR10. После распознавания микробных патогенов указанные TLR-рецепторы обычно индуцируют внутриклеточные сигнальные метаболические пути, которые вызывают индукцию воспалительных цитокинов (например, ФНО-альфа, ИЛ-6, ИЛ-1-бета и ИЛ-12), интерферон 1 типа (ИФН-бета и множественный ИФН-альфа) и хемокинез (Kawai Т., Akira S., J. Cell Death Differ 13(5), 2006, cc.816-825).

Будучи частью более сложного иммунного ответа у позвоночных, иммунная система со временем адаптируется к распознаванию определенных патогенов или антигенов более эффективно. Этот адаптационный процесс создает иммунологическую память и обеспечивает даже более эффективную защиту при будущих столкновениях с этими патогенами. Этот процесс адаптивного или приобретенного иммунитета лежит в основе стратегии вакцинации. По сравнению с врожденной иммунной системой, которая была описана выше, адаптивная иммунная система является антигенспецифичной и требует распознавания специфических «своих» или «чужих» антигенов в процессе, названном презентацией антигена. Более того, в отличие от клеток врожденной иммунной системы, которые распознают и отвечают на антигены универсально, адаптивная иммунная система обеспечивает длительный или защитный иммунитет хозяину и таким образом осуществляет более специализированный ответ на специфические патогены, патоген-инфицированные клетки или антигены. Способность устанавливать такие специализированные ответы поддерживается в теле так называемыми «клетками памяти». В случае проникновения/инфицирования антигеном или патогеном организма более одного раза эти специфические клетки памяти используются для его быстрого уничтожения. Адаптивная иммунная система таким образом обеспечивает и более сильный иммунный ответ, и иммунологическую память, причем различные иммунные ответы возможны в отношении специфических заболеваний. Например, в случае инфекций каждый патоген «запоминается» в виде отдельного специфического антигена, а в случае раковых заболеваний опухолевые антигены или собственные антигены могут распознаваться и нейтрализоваться адаптивной иммунной системой.

Главными компонентами адаптивной иммунной системы позвоночных преимущественно являются лимфоциты на клеточном уровне и антитела на молекулярном уровне. Лимфоциты в качестве клеточных компонентов адаптивной иммунной системы включают В-лимфоциты и Т-лимфоциты, которые образуются из кроветворных стволовых клеток костного мозга. В-лимфоциты вовлечены в гуморальный ответ, а Т-лимфоциты вовлечены в иммунный ответ, опосредованный клетками. И В-лимфоциты, и Т-лимфоциты несут рецепторные молекулы, которые распознают специфические мишени. Т-лимфоциты распознают «чужие» клетки-мишени, например патогенные структуры-мишени, только после переработки антигенов (например, мелких фрагментов патогена) и их представления в комбинации со «своим» рецептором, называемым молекулой главного комплекса гистосовместимости (ГКГ). И наоборот, антигенспецифическим рецептором В-лимфоцитов является молекула антитела на поверхности В-лимфоцита, и В-лимфоциты распознают патогены тогда, когда антитела на их поверхности связываются со специфическим чужеродным антигеном. Этот комплекс антиген/антитело захватывается В-лимфоцитом и подвергается протеолизу до пептидов. В-лимфоциты затем перемещают эти антигенные пептиды на поверхность своих ГКГ молекул II класса. Эта комбинация ГКГ и антигена привлекает соответствующий Т-хелпер, который выделяет лимфокины и активирует В-лимфоцит. Поскольку затем активированный В-лимфоцит начинает делиться, производные от него клетки секретируют миллионы копий антител, распознающих данный антиген. Эти антитела циркулируют в плазме крови и лимфе, связывая патогены или опухолевые клетки, экспрессирующие антиген, и помечают их для разрушения путем активации комплемента или для поглощения и разрушения фагоцитами. Будучи компонентами клеточной адаптивной иммунной системы, цитотоксические Т-лимфоциты (CD8+) могут также формировать CTL-ответ. Цитотоксические Т-лимфоциты (CD8+) могут распознавать пептиды эндогенных патогенов и собственные антигены, связанные с молекулами ГКГ I типа. Т-лимфоциты (CD8+) исполняют свою функцию уничтожения путем высвобождения цитотоксических белков в клетке.

Таким образом, оба базовых механизма иммунной системы - врожденный и адаптивный, могут формировать мишени для лечения и предотвращать многие заболевания. Соответствующие методы, известные в данной области, либо утилизируют адъюванты для индукции ответа врожденного иммунитета, либо используют антигены, патогены или иммуногены, чтобы вызвать ответную реакцию адаптивной иммунной системы, или, в редких случаях, запускают оба процесса.

В частности, адаптивный иммунный ответ может вызываться путем введения чужеродного антигена клеток или организма-хозяина, согласно описанному выше, либо в форме пептидных или белковых антигенов, либо антиген может кодироваться нуклеиновой кислотой, например, кДНК или информационной РНК. Чтобы вызвать эффективный адаптивный иммунный ответ, дополнительная неспецифическая стимуляция врожденной иммунной системы может быть полезна, например, когда проводится неспецифическая стимуляция параллельно антигенспецифичному сигналу. Параллельный неспецифический стимул переводит иммунную систему в активированное состояние, которое улучшает адаптивный иммунный ответ. Соединения, способные обеспечить такой неспецифический иммунный ответ принято обозначать термином «адъюванты». В предыдущих работах большое число различных соединений было предложено в качестве адъювантов, например, адъювант Фрейнда, оксиды металлов, (в частности, гидроксид алюминия), неорганические хелаты или их соли, различные парафиноподобные масла, синтетические смолы, альгинаты, мукоиды, полисахариды, казеинаты, а также соединения, выделенные из крови и/или из коагулятов крови, например, производных фибрина, и т.д. Такие адъюванты обычно могут применяться в комбинациях с другими соединениями, например, белками, пептидами, молекулами ДНК или РНК, или другими соединениями терапевтического действия в зависимости от желаемого результата.

Однако молекулы свободной информационной РНК (иРНК), кДНК или нуклеиновых кислот в целом, которые могут кодировать специфический антиген или какой-либо другой белок терапевтического действия, пригодный для специфической терапии, обычно не проявляют в достаточной степени иммуностимулирующих свойств или вообще не проявляют их. Тем не менее, такие иммуностимулирующие свойства могут проявляться у молекул иРНК, кДНК или нуклеиновых кислот, когда они связаны с пептидом или белком, например, протамином, или белком, связывающим нуклеиновую кислоту. В этом контексте молекулы иРНК или нуклеиновой кислоты и молекулы пептида или белка могут быть переработаны таким образом, что формируется комплекс между молекулой иРНК или молекулой нуклеиновой кислоты и пептидом или белком, причем различные комплексы могут формироваться между молекулой иРНК или нуклеиновой кислоты и пептидом или белком. Достаточно сильные (адъювантные) комплексы могут образовываться из-за того, что нуклеиновая кислота, обычно отрицательно заряженная при нейтральной величине рН, связывается с катионным или поликатионным пептидом или белком.

Однако при применении молекул иРНК или нуклеиновой кислоты в методах вакцинации, трансляция иРНК или нуклеиновой кислоты in vivo остается самым важным и существенным фактором для индуцирования адаптивного иммунного ответа или для экспрессии закодированного белка в целом, например, в случае белка или пептида терапевтического действия. Соответственно, молекулы комплексной иРНК или нуклеиновой кислоты могут высвобождаться из комплекса с (катионным) пептидом или белком с последующей трансфекцией комплекса в клетки для обеспечения эффективной трансляции иРНК. К сожалению, в большинстве случаев этого не происходит. Чаще комплексы иРНК или нуклеиновой кислоты с катионными или поликатионными соединениями могут даже препятствовать трансляции нуклеиновой кислоты или по меньшей мере значительно снижают уровень трансляции in vivo из-за сильного связывания поликатионного соединения с молекулой иРНК, кДНК или молекулой нуклеиновой кислоты. Соответственно, трудно получить композицию с хорошим иммуностимулирующим свойством, связанным с врожденной иммунной системой, воспринимающей такие соединения, и убедиться в параллельной эффективной трансляции молекул иРНК, кДНК или нуклеиновой кислоты при использовании такого состава.

Одним из возможных решений проблемы, описанной выше, может являться введение адъюванта и иРНК в отдельных составах. Это, однако, делает введение намного более сложным. Также является предпочтительным, чтобы адъювант и иРНК, кодирующая антиген, попадали бы в одну и ту же клетку для достижения оптимального иммунного ответа. Более того, адъювант успешно поддерживает индукцию адаптивного иммунного ответа, если он индуцирует врожденный иммунный ответ в той же клетке, в которой антиген экспрессируется кодирующей иРНК.

Другой возможностью обойти описанную выше проблему может быть работа с очищенной иРНК, кДНК или нуклеиновой кислотой. Такой подход, хотя и успешный для цели эффективной трансляции иРНК, кДНК или нуклеиновой кислоты in vivo, недостаточен для активации врожденной иммунной системы, запускаемой адъювантом, согласно описанному выше.

Таким образом, все указанные подходы фактически неудовлетворительны и не ведут к параллельному ответу врожденной иммунной системы с хорошей трансляцией введенной иРНК, кДНК или нуклеиновой кислоты. Соответственно, в данной области сохраняется потребность в получении эффективной иммуностимулирующей композиции или метода, позволяющих вызвать врожденный и необязательно адаптивный иммунные ответы, в которых введение не ослабляется неэффективной трансляцией иРНК в результате образования комплекса с партнером по комплексу, который придает иммуностимулирующие свойства иРНК. Другими словами, объектом настоящего изобретения является разработка способа и иммуностимулирующей композиции, которые позволяют запускать или усиливать врожденный и желательно адаптивный иммуностимулирующий ответ у млекопитающих, тем самым, обеспечивая эффективное адъювантное (иммуностимулирующее) свойство и эффективную трансляцию вводимой иРНК.

Эта задача решается в настоящем изобретении, сущность которого изложена в формуле настоящего изобретения. В частности, объектом настоящего изобретения является иммуностимулирующее соединение, состоящее из а) адъювантного компонента, содержащего или состоящего по меньшей мере из одной (и)РНК, связанной с катионным или поликатионным соединением, и б) по меньшей мере одной свободной иРНК, кодирующей по меньшей мере один белок терапевтического действия, антиген, аллерген и/или антитело, в которых иммуностимулирующая композиция способна вызвать или усилить врожденный и необязательно адаптивный иммунный ответ у млекопитающих.

В контексте настоящего изобретения млекопитающее может быть выбрано из каких-либо млекопитающих, предпочтительно выбранных из группы, включающей коз, крупный рогатый скот, свиней, собак, ослов, обезьян, человекообразных обезьян, грызунов, например, мышей, хомяков, кроликов, и особенно человека, однако ими перечень не ограничивается.

Главное преимущество патентоспособной иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению заключается в том, что она может эффективно индуцировать врожденный и необязательно адаптивный иммунный ответ у млекопитающих, при котором трансляция по меньшей мере одной свободной иРНК, кодирующей по меньшей мере один белок терапевтического действия, не нарушается адъювантным компонентом, а именно, комплексом по меньшей мере одной (и)РНК с катионным или поликатионным соединением. Это происходит именно потому, что при формировании адъювантного компонента для комплексообразования используется катионное или поликатионное соединение, что обычно приводит к образованию прочного комплекса между РНК и катионным соединением, которое трудно высвобождает РНК из комплекса. Соответственно, свободная иРНК больше не нарушается катионным соединением, даже если совместное введение адъювантного компонента и свободной иРНК в одном составе ведет к значительно улучшенной трансфекции и экспрессии свободной иРНК in vivo. В данном изобретении представлено неожиданное решение проблемы, заключающееся в том, что оба свойства иммуностимулирующей композиции, т.е. эффективная стимуляция иммунитета и эффективная трансляция РНК, могут сочетаться в одном составе, если этот состав приготовлен на двух разных стадиях. Это решение даже более доказательное, поскольку позволяет смешивать адъювантный компонент с любой свободной иРНК без потери свободной иРНК из-за образования комплекса с катионным соединением адъювантного компонента. Раствор даже может храниться в течение продолжительного периода времени без установления реакции равновесия между комплексной РНК и свободной иРНК. Иначе говоря, отсутствует диссоциация сформированного адъювантного компонента, в результате которой могло бы произойти связывание свободной иРНК катионным соединением адъювантного компонента и высвобождение связанной РНК из комплекса.

В качестве первого компонента иммуностимулирующая композиция по настоящему изобретению содержит так называемый «адъювантный компонент», содержащий или состоящий из по меньшей мере одной (и)РНК, связанной с катионным или поликатионным соединением.

Так называемый, «адъювантный компонент» получают согласно первой стадии путем формирования комплекса по меньшей мере одной (и)РНК адъювантного компонента с катионным или поликатионным соединением в специальном соотношении для формирования стабильного комплекса. В этом контексте важно, чтобы не было ни катионного, ни поликатионного соединения, либо лишь ничтожно малые их количества оставались в адъювантном компоненте после образования комплекса с иРНК. Соответственно, соотношение (и)РНК и катионного или поликатионного соединения в адъювантном компоненте обычно выбирают в таком диапазоне, чтобы иРНК полностью связалась при формировании комплекса, и ни катионного, ни поликатионного компонента, либо лишь ничтожно малые их количества оставались в композиции. Предпочтительное соотношение адъювантного компонента, то есть соотношение (и)РНК и катионного или поликатионного соединения по массе, выбирают из диапазона примерно от 6:1 до 0,25:1, более предпочтительно от примерно 5:1 до 0,5:1, еще более предпочтительно от примерно 4:1 до 1:1 или от примерно 3:1 до 1:1, и самым предпочтительным является соотношение примерно от 3:1 до 2:1.

Более того, соотношение (и)РНК и катионного или поликатионного соединения в адъювантном компоненте также может быть вычислено на основе соотношения азота к фосфату (N/P) всего комплекса РНК. Например, 1 мкг РНК обычно содержит примерно 3 нмоль фосфатных остатков, при условии, что РНК демонстрирует статистическое распределение оснований. Кроме того, 1 мкг пептида обычно содержит примерно х нмоль остатков азота, в зависимости от молекулярной массы и числа основных аминокислот. При примерном подсчете для (Arg)9 (молекулярная масса 1424 г/моль, 9 атомов азота), 1 мкг (Arg)9 содержит примерно 700 пмолей (Arg)9 и таким образом, 700×9=6300 пмолей основных аминокислот = 6,3 нмоля атомов азота. Для соотношения масс PHK/(Arg)9 примерно 1:1, может быть рассчитано соотношение N/P, примерно равное двум. При расчете на примере протамина (молекулярная масса примерно 4250 г/моль, 21 атом азота, в случае применения протамина из лосося) при соотношении масс примерно 2:1 для 2 мкг РНК, рассчитывают для РНК 6 нмолей фосфата; 1 мкг протамина содержит примерно 235 пмолей молекул протамина и таким образом 235×21=4935 пмолей основных атомов азота = 4,9 нмолям атомов азота. Для соотношения масс РНК/протамин примерно 2:1 соотношение N/P может быть рассчитано примерно равным 0,81. Для соотношения масс РНК/протамин примерно 8:1 соотношение N/P может быть рассчитано примерно равным 0,2. В контексте настоящего изобретения предпочтительным является соотношение N/P в диапазоне примерно 0,1-10, предпочтительно в диапазоне примерно 0,3-4 и наиболее предпочтительно в диапазоне примерно 0,5-2 или 0,7-2, принимая во внимание соотношение РНК к пептиду в комплексе, и наиболее предпочтительно в диапазоне примерно 0,7-1,5.

В контексте настоящего изобретения катионное или поликатионное соединение преимущественно выбирают из какого-либо катионного или поликатионного соединения, применимого для образования комплексов и таким образом способного стабилизировать нуклеиновую кислоту, по меньшей мере, одну (и)РНК, например, путем ассоциации по меньшей мере одной иРНК с катионным или поликатионным соединением. Такое катионное или поликатионное соединение в чистом виде не должно проявлять какие-либо адъювантные свойства, поскольку адъювантные свойства, в частности способность индуцировать врожденный иммунный ответ, преимущественно возникает при образовании комплекса по меньшей мере одной (и)РНК с катионным или поликатионным соединением. При образовании комплекса по меньшей мере между одной (и)РНК с катионным или поликатионным соединением формируется адъювантный компонент.Особенно предпочтительно, если катионные или поликатионные пептиды или белки в качестве компонента Р2 могут быть выбраны из протамина, нуклеолина, спермина или спермидина, поли-L-лизина (PLL), основных полипептидов, полиаргинина, пептидов, проникающих в клетки (cell penetrating peptides - СРР), химерных СРР, например, транспортана, или пептидов MPG, ВИЧ-связывающих пептидов, Tat, ВИЧ-1 Tat (ВИЧ), Tat-производных пептидов, олигоаргининов, представителей семейства пенетратина, например, пенетратина, пептидов, производных от белка антеннапедия (в частности из Drosophila antennapedia), pAntp, pIsl и т.д., антимикробных производных СРР-пептидов, например, буфорина-2, Вас715-24, SynB, SynB(1), pVEC, hCT-производных пептидов, SAP, MAP, KALA, PpTG20, обогащенных пролином пептидов, L-олигомеров, обогащенных аргинином пептидов, кальцитониновых пептидов, FGF, лактоферрина, поли-L-лизина, полиаргинина, гистонов, пептидов, являющихся производными или аналогами VP22, HSV, VP22 (Herpes simplex), MAP, KALA или протеин-трансдуцирующих доменов (PTD, РрТ620), обогащенных пролином пептидов, обогащенных аргинином пептидов, обогащенных лизином пептидов, Рер-1, кальцитонинового пептида (пептидов) и т.д. Кроме того, предпочтительные катионные или поликатионные белки или пептиды могут быть выбраны из следующих белков или пептидов, имеющих следующую общую формулу: (Arg)l;(Lys)m;(His)n;(Orn)o;(Xaa)x, где l+m+n+o+x=8-15, и l, m, n или о независимо друг от друга могут быть любыми числами, выбранными из 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 или 15, при условии, что общее содержание Arg, Lys, His и Orn составляет по меньшей мере 50% от всех аминокислот в олигопептиде; и Хаа может быть любой аминокислотой, выбранной из естественных (естественного происхождения) или синтезированных аминокислот, за исключением Arg, Lys, His или Orn; и х может быть каким-либо числом из 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8, при условии, что общее содержание Хаа не превышает 50% от всех аминокислот в олигопептиде. Более предпочтительными олигоаргининами в данном контексте являются, например, Arg7, Arg8, Arg9, Arg7, H3R9, R9H3, H3R9H3, YSSR9SSY, (RKH)4, Y(RKH)2R и т.д. К дополнительным предпочтительным катионным или поликатионным соединениям, которые могут применяться для образования комплекса по меньшей мере с одной указанной выше иРНК адъювантного компонента, могут относиться катионные полисахариды, например, хитозан, полибрен, катионные полимеры, например, полиэтиленимин (ПЭИ), катионные липиды, например, ДОТМА: [1-(2,3-сиолейлокси)пропил)]-N,N,N-триметиламмоний хлорид, DMRIE, ди-С14-амидин, DOTIM, SAINT, DC-Chol, BGTC, СТАР, DOPC, DODAP, ДОФЭ: диолеилфосфатидилэтаноламин, DOSPA, DODAB, DOIC, DMEPC, ДОГС: диоктадециламидоглицилспермин, DIMRI: димиристооксипропилдиметилгидроксиэтиламмоний бромид, ДОТАП: диолеолокси-3-(триметиламмонио)пропан, DC-6-14: O,O-дитетрадеканоил-N-(α-триметиламмониоацетил)диэтаноламин хлорид, CLIP1: рац-[(2,3-диоктадецилоксипропил)(2-гидроксиэтил)]диметиламмоний хлорид, CLIP6: рац-[2(2,3-дигексадецилоксипропилоксиметилокси)этил]триметиламмоний, CLIP9: рац-[2(2,3-дигексадецилоксипропилоксисукцинилокси)этил]-триметиламмоний, олигофектамин, или катионные или поликатионные полимеры, например, модифицированные полиаминокислоты, например, β-аминокислотные полимеры или инвертированные полиамиды и т.д., модифицированные полиэтилены, например, ПВП (поли(N-этил-4-винилпиридиний бромид)) и т.д., модифицированные акрилаты, например, пДМАЭМА (поли(диметиламиноэтилметилакрилат)) и т.д., модифицированные амидоамины, например, пАМАМ (поли(амидоамин)) и т.д., модифицированный полибетааминный эфир (ПБАЭ), например, модифицированные по диаминному концу сополимеры 1,4 бутандиолдиакрилата и 5-амино-1-пентанола и т.д., дендримеры, например, полипропиламинные дендримеры или основанные на пАМАМ дендримеры и т.д., полиимин (полиимины), например, ПЭИ: поли(этиленимин), поли(пропиленимин) и т.д., полиаллиламин, например, полимеры, основанные на каркасе молекулы сахара, например, полимеры на основе циклодекстрина, полимеры на основе декстрана, хитозан и т.д., полимеры, основанные на каркасе молекулы силана, например, сополимеры PMOXA-PDMS и т.д., блок-полимеры, состоящие из комбинации одного или более катионных блоков (например, выбранный катионный полимер, упомянутый выше) и из одного или более гидрофильных или гидрофобных блоков(например, полиэтиленгликоль) и т.д. Ассоциирование или образование комплекса с модифицированной (и)РНК иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению с катионными или поликатионными соединениями предпочтительно обеспечивает адъювантные свойства (и)РНК и придает стабилизирующий эффект (и)РНК адъювантного компонента путем комплексообразования. Метод стабилизации модифицированной иРНК в общем описывается в ЕР-А-1083232, описание которого включается в настоящее изобретение в виде ссылки. В качестве катионных или поликатионных соединений особенно предпочтительными являются соединения, выбранные из группы, состоящей из протамина, нуклеолина, спермина, спермидина, олигоаргининов, описанных выше, например, Arg7, Arg8, Arg9, Arg7, H3R9, R9H3, H3R9H3, YSSR9SSY, (RKH)4, Y(RKH)2R и. т.д.

В контексте настоящего изобретения, по меньшей мере, одной (и)РНК «адъювантного компонента» иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению может быть какая-либо РНК, предпочтительно, но ими перечень не ограничивается, короткий олигонуклеотид РНК, кодирующая РНК, иммуностимулирующая РНК, миРНК, антисмысловая РНК или РНК-переключатель, рибозимы или аптамеры. Далее, по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента может быть одно- или двухцепочечной РНК (которая также может рассматриваться как РНК (молекула) из-за нековалентной ассоциации двух одноцепочечных РНК (молекул)) или частично двухцепочечная или частично одноцепочечная РНК, которые по меньшей мере частично аутокомплементарны (обе из них являются частично двухцепочечными или частично одноцепочечными молекулами РНК и обычно формируются из удлиненной или укороченной одноцепочечной молекулы РНК или из двух одноцепочечных молекул РНК, которые примерно одинаковы по длине, и одна молекула одноцепочечной РНК частично комплементарна другой молекуле одноцепочечной РНК, таким образом, они обе формируют двухцепочечную молекулу РНК в данной области, т.е. частично двухцепочечную или частично одноцепочечную РНК). Предпочтительно, чтобы по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента могла быть одноцепочечной РНК. Кроме того, по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента может быть кольцевой или линейной РНК, предпочтительнее линейной РНК. Более предпочтительно, чтобы по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента могла быть (линейной) одноцепочечной РНК. По меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента может быть рибосомальной РНК (рРНК), транспортной РНК (тРНК), информационной РНК (иРНК) или вирусной РНК (вРНК), более предпочтительна иРНК. Настоящее изобретение позволяет всем этим типам РНК быть частью «адъювантного компонента» патентоспособной композиции по настоящему изобретению, либо отдельно, либо в комбинации. В контексте настоящего изобретения иРНК обычно является РНК, состоящей из нескольких структурных элементов, например, необязательной области 5'-UTR, расположенного выше по цепи сайта связывания рибосомы, последующей кодирующей области, необязательной области 3'-UTR, за которой может следовать концевая последовательность поли-А-хвоста (и/или поли-С-хвоста). Молекула иРНК может быть моно-, ди-, или даже полицистронной РНК, т.е. РНК, которая несет кодирующие последовательности для одного, двух или более белков или пептидов. Такие кодирующие последовательности в ди- или даже полицистронной иРНК могут быть разделены по меньшей мере одной последовательностью IRES, например, согласно описанию настоящего изобретения.

Предпочтительно по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента патентоспособной иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению включает в длину примерно от 5 до примерно 20000, или от 100 до примерно 20000 нуклеотидов, предпочтительно примерно от 250 до примерно 20000 нуклеотидов, и более предпочтительна длина примерно от 500 до примерно 10000, еще более предпочтительна длина примерно от 500 до примерно 5000, и самой предпочтительной является длина примерно от 100 до 10000 нуклеотидов или длина примерно от 100 до 5000 нуклеотидов.

Согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению может быть коротким олигонуклеотидом РНК. Короткие РНК-олигонуклеотиды в контексте настоящего изобретения могут включать какой-либо тип РНК из числа описанных выше. Предпочтительно короткие олигонуклеотиды РНК могут быть одно- или двухцепочечными олигонуклеотидами РНК, более предпочтительно одноцепочечным нуклеотидом РНК. Более предпочтительно короткий олигонуклеотид РНК может быть линейным одноцепочечным олигонуклеотидом РНК. Также предпочтительно, чтобы короткие олигонуклеотиды РНК, используемые в настоящем изобретении, могли иметь длину, определенную выше, в общем для молекул РНК, предпочтительно от 5 до 100, от 5 до 50 или от 5 до 30, еще более предпочтительно длину от 20 до 100, от 20 до 80, или от 20 до 60 нуклеотидов.

Согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению может быть иммуностимулирующей РНК, т.е. РНК, полученной из иммуностимулирующей РНК, которая индуцирует или повышает врожденный иммунный ответ. Предпочтительно по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению может быть одноцепочечной, двухцепочечной или частично двухцепочечной или частично одноцепочечной РНК, более предпочтительно одноцепочечной РНК и/или кольцевой или линейной РНК, более предпочтительно линейной РНК. Более предпочтительно по меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента могла бы быть (линейной) одноцепочечной РНК. Еще более предпочтительно, чтобы по меньшей мере одна (и)РНК адъюванного компонента была ((линейной) одноцепочечной) информационной РНК (иРНК). По меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению может быть также коротким олигонуклеотидом РНК, описанным выше. По меньшей мере одна (и)РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению может быть также выбрана из какого-либо класса молекул РНК, обнаруженных в природе или синтезированных, способных индуцировать врожденный иммунный ответ. В этом контексте предпочтительно, чтобы адъювантный компонент иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению обычно вызывал врожденный иммунный ответ, а свободная иРНК иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению могла бы вызывать адаптивный иммунный ответ, особенно, если свободная иРНК кодирует антиген или аллерген, согласно описанному в настоящем изобретении, или какую-либо другую молекулу, способную вызывать адаптивный иммунный ответ. В частности, те классы молекул РНК, которые могут индуцировать врожденный иммунный ответ, могут быть выбраны из лигандов Толл-подобных рецепторов (TLR). По меньшей мере одна иммуностимулирующая РНК адъювантного компонента патентоспособной иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению может содержать какую-либо последовательность РНК, обладающую иммуностимулирующим свойством, включая, но ими не ограничиваясь, последовательности РНК, представляющие и/или кодирующие лиганды рецепторов TLR, предпочтительно выбранные из представителей семейства TLR1-TLR10 человека или из представителей семейства TLR1-TLR13 мыши, более предпочтительно из TLR7 и TLR8, лигандов для внутриклеточных рецепторов РНК (например, RIG-1 или MDA-5 и т.д.) (см., например, Meylan E., Tschopp J., J. Mol. Cell. 22, 2006, cc.561-569) или каких-либо других иммуностимулирующих последовательностей РНК.

Обычно иммуностимулирующая РНК, используемая в качестве по меньшей мере одной (и)РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению, может иметь длину, определенную выше для молекул РНК в общем для РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению. Предпочтительно длина РНК может быть от 1000 до 5000, от 500 до 5000, от 5 до 5000 или от 5 до 1000, от 5 до 500, от 5 до 250, от 5 до 100, от 5 до 50 или от 5 до 30 нуклеотидов.

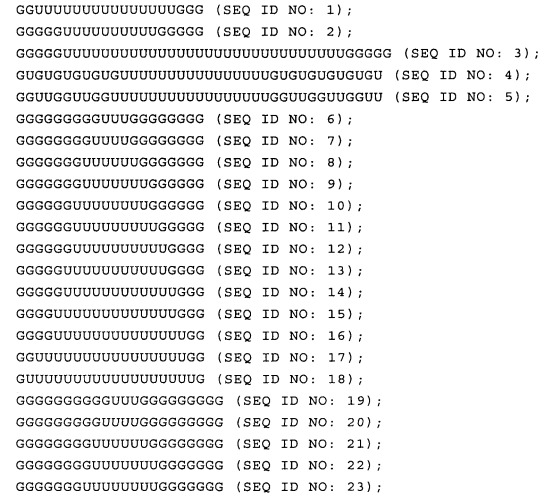

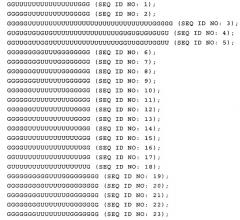

Такие иммуностимулирующие последовательности могут содержать, например, нуклеиновую кислоту, соответствующую формуле (I):

GlXmGn,

где:

G означает гуанозин, урацил или аналог гуанозина или урацила;

Х означает гуанозин, урацил, аденозин, тимидин, цитозин или аналог выше упомянутых нуклеотидов;

l означает целое число от 1 до 40,

где: если l=1, то G означает гуанозин или его аналог,

если l>1, то по меньшей мере 50% нуклеотидов означают гуанозин или его аналог;

m означает целое число не меньше 3;

где: если m=3, то Х означает урацил или его аналог,

если m>3, по меньшей мере 3 последующих урацила или аналоги имеют место;

n означает целое число от 1 до 40,

где: если n=1, то G означает гуанозин или его аналог,

если n>1, по меньшей мере 50%нуклеотидов означают гуанозин или его аналог.

Такие иммуностимулирующие последовательности могут также содержать, например, нуклеиновую кислоту формулы (II):

ClXmCn,

где:

С означает цитозин, урацил или аналог цитозина или урацила;

Х означает гуанозин, урацил, аденозин, тимидин, цитозин или аналог выше упомянутых нуклеотидов;

l означает целое число от 1 до 40,

где: если l=1, С означает цитозин или его аналог,

если l>1, по меньшей мере 50% нуклеотидов означают цитозин или его аналог;

m означает целое число, не меньше 3;

где: если m=3, то Х означает урацил или его аналог,

если m>3, по меньшей мере 3 последующих урацила или его аналога имеют место;

n означает целое число от 1 до 40,

где: если n=1, то С означает цитозин или его аналог,

если n>1, по меньшей мере 50% нуклеотидов означают цитозин или его аналог.

Нуклеиновые кислоты формулы (I) или (II), которые могут быть применены по меньшей мере для одной (и)РНК адъювантного компонента иммуностимулирующей композиции по настоящему изобретению, обычно являются сравнительно короткими молекулами нуклеиновой кислоты и обычно имеют длину приблизительно от 5 до 100 (но также могут быть длиннее 100 нуклеотидов для особых вариантов осуществления настоящего изобретения, например, до 200 нуклеотидов), от 5 до 90 или от 5 до 80 нуклеотидов, предпочтительно длина составляет примерно от 5 до 70, более предпочтительной примерно от 8 до 60, и, б