Гидроударное устройство

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли, в частности к устройствам для проведения ремонтных работ в скважинах. Устройство содержит корпус, соединительный патрубок, седло с продольными пазами и дроссельным каналом, толкатель с перфорированной клеткой с седлом и шаровым клапаном внутри, кольцевой поршень с полым штоком, гайку. Между полым штоком и стаканом сформирована кольцевая камера, гидравлически связанная циркуляционным отверстием с кольцевым каналом между стаканом и корпусом, и, через дроссельный канал в теле седла, с осевым каналом удлинителя. Кольцевой поршень жестко связан с толкателем, снабженным переходной муфтой с перфорированной клеткой внутри, установленной свободно с возможностью взаимодействия торцовым клапаном на внешней стороне с опорной поверхностью в соединительном патрубке, жестко связанным с корпусом через удлинитель. Гайка связана со стаканом и образует подвижное соединение с полым штоком. Шток жестко связан с кольцевым поршнем. Площадь кольцевого поршня со стороны кольцевой камеры принята меньшей, чем площадь кольцевого поршня при его посадке на седло. Упрощается конструкция, повышается эффективность разрушения песчаной пробки. 3 ил.

Реферат

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к устройствам для разрушения и удаления песчано-глинистых и мостовых пробок в осевом канале лифтовой колонны труб и стволе скважины.

Известно Гидроударное устройство для очистки скважины от песчаной пробки (см. пат. РФ №2303121, М кл. E21B 37/00, опубл. 20.07.2007 г., бюлл. №20).

Устройство содержит полый корпус с циркуляционными отверстиями, седло, торцовый клапан, кольцевой поршень, жестко закрепленный на полом подпружиненном штоке, установленными в осевом канале полого корпуса, коронку с торцовыми зубьями, дросселем и гидромониторной насадкой. Седло установлено между корпусом и переходником, относительно которого подпружинен полый шток, проходящий в осевой канал переходника и осевой канал седла. Коронка связана с кольцевым поршнем, образующим с седлом торцовый клапан. Поршень установлен с возможностью перекрытия циркуляционных отверстий корпуса. Кольцевой зазор между штоком и переходником постоянно гидравлически связан с осевым каналом штока и седла.

Устройство на гибкой колонне труб спускается в осевой канал лифтовой колонны труб до уровня расположения песчано-глинистой пробки. При подаче избыточного давления рабочей жидкости она поступает в осевой канал корпуса, откуда через циркуляционные отверстия в полом штоке подается в осевой канал коронки. Часть расхода рабочей жидкости постоянно подается на поверхность песчаной пробки. Часть через перепускные отверстия подается в кольцевую камеру вращающейся насадки, с выбросом через тангенциальные каналы на поверхность пробки. С ростом давления рабочей жидкости в осевом канале гибкой колонны труб последнее воспринимается площадью сечения кольцевого поршня, который при расчетном перепаде давления отрывается от седла и перемещается вниз в направлении пробки, с воздействием на ее поверхность. При этом кольцевой поршень проходит мимо циркуляционных отверстий в корпусе, что приводит к подаче рабочей жидкости в полость скважины с увеличенным расходом. В осевом канале корпуса происходит снижение давления, что служит командой для возврата кольцевого поршня вместе с коронкой в исходное положение, с прекращением свободного сброса рабочей жидкости в скважину минуя осевой канал коронки. Вновь происходит набор давления, с повторением рабочего цикла. К недостаткам конструкции следует отнести:

- нерациональный постоянный расход рабочей жидкости через дросселирующий канал коронки и тангенциальные каналы вращающейся насадки;

- при необходимости обеспечения выноса механических частиц на поверхность объем подачи рабочей жидкости по гибкой колонне труб и через устройство зачастую бывает недостаточен для создания необходимой скорости восходящего потока в межтрубном пространстве скважины. Это ограничение по расходу рабочей жидкости не позволяет эффективно обеспечить вынос механических частиц. Применение пенных систем может обеспечить вынос этих частиц на поверхность, но пенные системы не могут быть прокачаны по осевому каналу гибкой колонны труб из-за больших гидравлических потерь.

Известна конструкция гидравлического ударного устройства (см. пат. РФ №2448230, М кл. E21B 4/14, опубл. 20.04.2012 г.).

Устройство предназначено для бурения мелких скважин, а также для разрушения цементных мостов.

Устройство состоит из разъемного корпуса, снабженного седлом, подпружиненным торцовым клапаном, подпружиненным толкателем в осевом канале седла, верхнего переходника и гайки. Оно снабжено стаканом с седлом в осевом канале, установленным в разъемном корпусе, с образованием между ними кольцевой камеры, и подпружиненным кольцевым поршнем с полым штоком с внутренним кольцевым выступом, образующим со стаканом кольцевую камеру, связанную с кольцевой камерой между стаканом и разъемным корпусом.

Седло снабжено продольными пазами на внутренней поверхности и подпружиненным ступенчатым толкателем в осевом канале, с опорой на кольцевой упор в осевом канале торцового клапана, который взаимодействует с кольцевым поршнем и кольцевым выступом полого штока, с образованием камеры, связанной радиальным каналом с кольцевой камерой под кольцевым поршнем.

Стакан снабжен клапаном в расточке, в месте расположения дросселя, который выполнен с возможностью связи осевого канала верхнего переходника с кольцевой камерой между стаканом и разъемным корпусом.

Подпружиненный торцовый клапан снабжен отверстием, выполненным с возможностью связи дренажной камеры, в теле кольцевого поршня с его осевым каналом.

Полый шток снабжен удлинителем с присоединительной резьбой, пропущенным в осевой канал гайки, выполненным квадратным.

Работа гидравлического ударного устройства.

Устройство в сборе на бурильной колонне труб вводится в скважину. Подсоединяют насосный агрегат и сообщают вращательное движение. При подаче рабочей жидкости в осевой канал переводника она через дроссель поступает в кольцевую камеру, с передачей в кольцевую камеру под кольцевым поршнем, из которой рабочая жидкость через радиальные каналы в теле полого штока подается в камеру под ступенчатым торцовым клапаном. При росте давления в осевом канале переходника оно действует на ступенчатый торцовый клапан, поджимаемый к седлу пружиной. Толкатель под действием перепада давления отрывается от седла и входит в торцовый контакт с опорным кольцом в торцовом клапане, со сжатием пружины. Это приводит к его резкому перемещению относительно кольцевого поршня, который избыточным давлением рабочей жидкости, действующим на всю площадь, перемещается вниз относительно кольцевого поршня, который вместе с полым штоком и удлинителем резко перемещается вниз с воздействием на поверхность пробки.

При открытии торцового клапана жидкость поступает в дренажную камеру, откуда через отверстия поступает в осевой канал удлинителя и далее к отверстиям в долоте. Одновременно рабочая жидкость из камеры через радиальный канал в теле кольцевого поршня перетекает в кольцевую камеру, откуда перетекает в кольцевую камеру под телом дросселя, и, далее, вытекает через открытый клапан в осевой канал переходника с падением давления в системе.

Усилием сжатой пружины толкатель возвращается в исходное положение. Это же происходит и с кольцевым поршнем, который вместе с полым штоком и удлинителем возвращаются в исходное положение.

Клапан вводится в кольцевую проточку в стакане, с частичным перекрытием сечения дросселя.

Происходит набор давления в бурильной колонне труб в осевом канале переходника, что является подготовкой к повторению процесса.

К недостаткам конструкции следует отнести:

- сложность конструкции в изготовлении, монтаже и эксплуатации;

- высокие гидравлические сопротивления потоку рабочей жидкости;

- невозможно осуществление режима обратной подачи рабочей жидкости через устройство для осуществления выноса механических частиц.

Известно устройство гидроударное (см. пат. РФ №2446271, М кл. E21B 37/00, опубл. 27.03.2012 г.), принятое за прототип.

Устройство предназначено для очистки призабойной зоны скважины от плотных проппантовых пробок.

Устройство включает корпус со стаканом, соединительный патрубок с седлом, снабженным продольными пазами и дроссельным каналом. Толкатель с перфорированной клеткой шарового клапана, подпружиненного относительно седла, кольцевой поршень с полым штоком.

Кольцевой поршень снабжен торцовым клапаном с конической поверхностью внутри, гильзой, связанной перемычкой с толкателем и установленной в осевом канале штока, при контакте с кольцевым поршнем, в котором выполнены дренажные отверстия. Кольцевая камера между полым штоком и стаканом гидравлически связана с кольцевым зазором между гильзой и полым штоком. Перфорированная клетка свободно установлена в осевом канале толкателя и снабжена опорным выступом и регулировочной гайкой с продольными пазами. Гильза снабжена подпружиненным клапаном в осевом канале, установленным с возможностью перекрытия сливных отверстий в конусной перемычке. Осевой канал соединительного патрубка, над местом расположения клетки, связан дроссельным каналом в седле с кольцевой камерой между стаканом и корпусом, и радиальным отверстием в теле полого штока с кольцевым зазором между гильзой и стаканом.

Работа устройства.

На бурильной колонне труб устройство вводится в скважину до уровня расположения проппантовой пробки. Осуществляют подачу рабочей жидкости, которая по продольным пазам в регулировочной гайке поступает в осевой канал соединительного патрубка и далее через продольные пазы в седле подается в кольцевое пространство. Далее через дроссельный канал и проточку поступает в кольцевую камеру. Через радиальные отверстия в теле стакана рабочая жидкость проходит в кольцевую камеру, связанную радиальными отверстиями в теле полого штока, с кольцевым зазором между гильзой и полым штоком и, далее, поступает к сливным отверстиям, перекрываемым клапаном.

Расход рабочей жидкости через дроссельный канал превосходит расход по кольцевому зазору между телом гильзы и полым штоком, что приводит к росту давления в осевом канале бурильной колонны и в соединительном патрубке.

Шаровой клапан на седле внутри клетки опирает регулировочную гайку на торец опорного седла. Толкатель также воспринимает избыточное давление, что приводит к отходу от контакта гильзы с телом торцового клапана и открытием свободной гидравлической связи кольцевой камеры, через радиальные и сливные отверстия, с осевым каналом гильзы. Это приводит к резкому падению давления рабочей жидкости в кольцевой камере, под кольцевым поршнем, с сохранением воздействия избыточным давлением на кольцевую площадь торцового клапана со стороны кольцевого пространства.

Это приводит к резкому перемещению кольцевого поршня с полым штоком вниз, относительно стакана, со сжатием пружины и воздействием породоразрушающим инструментом на поверхность проппантовой пробки. Образуется гидравлическая связь осевого канала корпуса через продольные пазы и кольцевое пространство, дренажные отверстия в теле торцового клапана и сливные отверстия в теле гильзы с ее осевым каналом. Клапан отбрасывается вниз со сжатием пружины, и рабочая жидкость с увеличенным расходом сбрасывается в скважину. Давление в осевом канале снижается, и усилием сжатой пружины торцовый клапан входит во взаимодействие с седлом и прекращает прямую подачу рабочей жидкости к дренажным отверстиям.

Толкатель вместе с гильзой возвращается в исходное положение, с поджимом торцового клапана к седлу.

С ростом давления в осевом канале соединительного патрубка сохраняется подача рабочей жидкости через дроссельный канал в кольцевую камеру, с набором давления во всей конструкции. Расход рабочей жидкости через дроссельный канал превосходит расход рабочей жидкости по кольцевому зазору между гильзой и полым штоком.

По мере разрушения проппантовой пробки допускают бурильную колонну труб.

В случае потери циркуляции, связанной с поглощением рабочей жидкости пластом, осуществляют переключение ее на подачу в затрубное пространство скважины, с обеспечением заданной необходимой скорости восходящего потока в осевом канале бурильной колонны труб.

Поток рабочей жидкости с механическими частицами перемещается вверх по осевому каналу гильзы и осевому каналу толкателя к шаровому клапану с открытием его и подачей потока через перфорированную клетку в осевой канал бурильной колонной труб. При этом клетка шарового клапана перемещается вверх в осевом канале толкателя до торцового контакта опорным выступом с конической посадочной поверхностью опорного седла.

Клапан при этом процессе усилием сжатой пружины прижимается к конической поверхности, с дополнительным поджатием перепадом давления, что исключает попадание механических частиц внутрь устройства.

После проведения обратной промывки переключают подачу рабочей жидкости с обратной на прямую, с осуществлением повторения процесса разрушения проппантовой пробки.

К недостаткам конструкции следует отнести:

- сложность конструкции в изготовлении, монтаже и эксплуатации;

- наличие высоких гидравлических сопротивлений при протекании потока рабочей жидкости через устройство при рабочем цикле.

Технический результат, который может быть получен при реализации предполагаемого изобретения:

- упрощение конструкции, при сохранении функциональных возможностей устройства;

- снижение гидравлических сопротивлений при прокачке рабочей жидкости через устройство, повышение эффективности разрушения песчано-глинистой пробки, с обеспечением выноса механических частиц;

- возможность оптимизации осевой нагрузки от перепада давления на сечение перфорированной клетки и площадь сечения кольцевого поршня за счет передачи перепада давления на кольцевой поршень снизу, со стороны кольцевой камеры, гидравлически связанной с осевым каналом удлинителя.

Технический результат достигается тем, что гидроударное устройство состоит из корпуса, соединительного патрубка, седла с продольными пазами и дроссельным каналом, толкателя с перфорированной клеткой с седлом и шаровым клапаном внутри, кольцевого поршня с полым штоком, гайки, кольцевой камеры, сформированной полым штоком и стаканом, гидравлически связанной через дроссельный канал с осевым каналом удлинителя. Кольцевой поршень жестко связан с толкателем, снабженным переходной муфтой с перфорированной клеткой внутри, установленной с возможностью взаимодействия с опорной поверхностью в соединительном патрубке, жестко

связанным с корпусом через удлинитель. Гайка связана со стаканом и образует подвижное соединение с полым штоком, а полый шток жестко связан с кольцевым поршнем.

Площадь кольцевого поршня со стороны кольцевой камеры принята меньшей, чем площадь сечения кольцевого поршня при его посадке на седло.

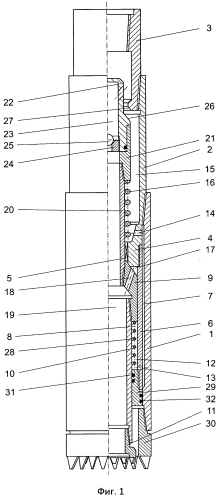

Конструкция гидроударного устройства поясняется чертежами, где:

- на фиг. 1 - конструкция гидроударного устройства в разрезе, в исходном транспортном положении;

- на фиг. 2 - конструкция гидроударного устройства в положении деталей в момент взаимодействия с пробкой;

- на фиг. 3 - взаимное положение деталей устройства при обратной подаче рабочей жидкости из скважины в осевой канал лифтовой колонны труб.

Устройство состоит из корпуса 1, связанного через удлинитель 2 с соединительным патрубком 3.

На нижнем конце удлинителя 2 установлено седло 4, с продольными пазами 5 на внутренней поверхности.

К седлу 4 присоединен стакан 6, с образованием с корпусом 1 кольцевого канала 7. В осевом канале 8 стакана 6 размещен кольцевой поршень 9, жестко связанный с полым штоком 10, на нижнем конце которого установлено долото 11. Между полым штоком 10 и внутренней поверхностью стакана 6 выполнена кольцевая камера 12, которая гидравлически связана циркуляционным отверстием 13 с полостью кольцевого канала 7, гидравлически связанного дроссельным каналом 14 с осевым каналом 15 удлинителя 2. Кольцевой поршень 9 поджимается пружиной 16 к седлу 4, которое выполнено и установлено с образованием между ними дренажной камеры 17, постоянно гидравлически связанной сбросными каналами 18 с осевым каналом 19 полого штока 10. Кольцевой поршень 9 через толкатель 20 связан жестко с переходной муфтой 21, размещенной в осевом канале 15 удлинителя 2, внутри которой свободно установлена перфорированная клетка 22, в осевом канале 23 которой размещено седло 24 с шаровым клапаном 25. На внешней стороне перфорированной клетки 22 выполнен торцовый клапан 26. Внутри соединительного патрубка 3 выполнена опорная поверхность 27, обращенная к торцовому клапану 26 на перфорированной клетке 22.

Кольцевой поршень 9 поджимается к седлу 4 пружиной 28, опирающейся на гайку 29, связанную со стаканом 6 и образующую подвижное соединение с полым штоком 10, на нижнем конце которого установлено долото 11. Корпус 1 снабжен породоразрушающим инструментом 30.

Кольцевой зазор между гайкой 29 и полым штоком 10 герметизирован уплотнением 31, а между гайкой 29 и корпусом 1 уплотнением 32.

Площадь кольцевого поршня 9 со стороны кольцевой камеры 12 принята меньшей, чем площадь сечения кольцевого поршня 9 при его посадке на седло 4 и восприятии перепада давления рабочей жидкости сверху.

Работа гидроударного устройства.

Устройство на бурильной колонне труб вводится в скважину, с доведением до уровня расположения песчано-глинистой или мостовой пробки с опорой на ее поверхность породоразрушающим инструментом 30.

Подсоединяют к бурильной колонне труб насосный агрегат и подают под давлением и с заданным расходом рабочую жидкость. При достижении расчетного перепада давления, которое воспринимается перфорированной клеткой 22 и кольцевым поршнем 9 в месте его посадки на седло 4, происходит отрыв кольцевого поршня 9, и рабочая жидкость из осевого канала 15 удлинителя 2 через продольные пазы 5 в теле седла 4 подается в дренажную камеру 17. Далее, через сбросные каналы 18 рабочая жидкость подается в осевой канал 19 полого штока 10, с истечением через канал долота 11 в полость скважины. При отрыве кольцевого поршня 9 от седла 4 перепад давления воспринимается его дополнительной площадью, что приводит к резкому перемещению вниз кольцевого поршня 9 с полым штоком 10 и долотом 11, с воздействием на поверхность песчано-глинистой пробки и ее разрушением. При этом происходит сжатие пружин 28 и 16.

При истечении рабочей жидкости из устройства, с увеличенным расходом, происходит падение давления в осевом канале 15 устройства, что приводит к возврату кольцевого поршня 9 с полым штоком 10 в исходное положение, с посадкой кольцевого поршня 9 на седло 4 и прекращением подачи рабочей жидкости в скважину.

При работе устройства обеспечивается постоянная гидравлическая связь осевого канала 15 удлинителя 2 через дроссельный канал 14 с кольцевым каналом 7 между наружной поверхностью стакана 6 и внутренней стенкой корпуса 1. При этом имеется постоянная гидравлическая связь кольцевого канала 7 с кольцевой камерой 12. Этим приемом уравновешивается, в допустимых пределах, осевая нагрузка на площадь поперечного сечения перфорированной клетки 22 и поверхность кольцевого поршня 9 со стороны осевого канала 15. Это позволяет применять пружины 28 и 16 с необходимой осевой нагрузкой и малыми габаритными размерами.

В ряде случаев, при применении предлагаемого устройства в скважинах с аномально низким пластовым давлением, наблюдается поглощение рабочей жидкости пластом, с нарушением режима циркуляции и прекращения подъема механических частиц на поверхность из-за снижения скорости восходящего потока. В этом случае переключают подачу рабочей жидкости по межтрубному пространству, с возвратом в осевой канал бурильной колонны труб через осевой канал 19 полого штока 10, осевой канал толкателя 20 внутрь осевого канала 23 перфорированной клетки 22, при поднятом над седлом 24 шаровым клапаном 25. Сама перфорированная клетка 22 перемещается вверх внутри переходной муфты 21 до контакта торцового клапана 26 с опорной поверхностью 27. Тем самым предотвращается попадание механических частиц в осевой канал 15 удлинителя 2. После промывки забоя от механических частиц переключают насосный агрегат на подачу рабочей жидкости в осевой канал бурильной колонны труб, с повторением процесса разрушения песчано-глинистой пробки.

По мере разрушения пробки допускают бурильную колонну труб при непрерывной подаче рабочей жидкости. Для интенсификации процесса разрушения песчано-глинистой пробки возможна передача крутящего момента на корпус 1 устройства, с дополнительным воздействием породоразрушающим инструментом 30 на периферийный участок песчано-глинистой пробки.

Гидроударное устройство для очистки скважины от песчано-глинистых и мостовых пробок, состоящее из корпуса, соединительного патрубка, седла с продольными пазами и дроссельным каналом, толкателя с перфорированной клеткой с седлом и шаровым клапаном внутри, кольцевого поршня с полым штоком, гайки, кольцевой камеры между полым штоком и стаканом, гидравлически связанной через дроссельный канал с осевым каналом удлинителя, отличающееся тем, что кольцевой поршень жестко связан с толкателем, снабженным переходной муфтой с перфорированной клеткой внутри, установленной свободно с возможностью взаимодействия торцовым клапаном на внешней стороне с опорной поверхностью в соединительном патрубке, жестко связанным с корпусом через удлинитель, гайка связана со стаканом и образует подвижное соединение с полым штоком, а полый шток жестко связан с кольцевым поршнем, причем площадь кольцевого поршня со стороны кольцевой камеры принята меньшей, чем площадь кольцевого поршня при его посадке на седло.