Способ регулирования напряжения тяговой сети переменного тока

Иллюстрации

Показать всеИспользование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение эффективности регулирования напряжения на участке тяговой сети с группой тяговых подстанций. Согласно способу вводят регулирование не только по пороговым (предельным) уровням напряжения, но и в пределах всего диапазона изменения напряжения путем введения дополнительных порогов регулирования. Кроме того, применяют централизованное управление напряжением группой тяговых подстанций из энергодиспетчерского пункта. При этом управление осуществляется в зависимости от прогнозируемых значений потерь мощности в системе электроснабжения. Прогнозируемые потери мощности определяются при прогнозируемых значениях переключений РПН трансформатора с расчетом изменения потерь мощности в системе внешнего электроснабжения (совместно с потерями мощности в тяговом трансформаторе) и в тяговой сети от уравнительных токов. 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к электроэнергетике для регулирования напряжения, в частности к системе тягового электроснабжения переменного тока железных дорог, для регулирования напряжения с помощью регулятора напряжения под нагрузкой.

Известны способы и устройства регулирования напряжения на тяговых подстанциях переменного тока с помощью РПН трансформатора [1-5]. Принимаем за прототип способ регулирования в [1, рис.1.15].

Способ регулирования напряжения тяговой сети переменного тока, подключенной к группе тяговых подстанций с трехфазными трансформаторами по схеме соединения «звезда - треугольник» с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) путем изменения напряжения на шинах 27,5 кВ, оборудованных трансформаторами напряжения и трансформаторами тока, с помощью РПН с заданной выдержкой времени при достижении основных пороговых уровней напряжения.

Недостатки этого способа: команда на переключение РПН передается при достижении пороговых (предельных) уровней напряжения на шинах 27,5 кВ, то есть 21 кВ и 29 кВ [2], при контроле напряжения только на одной тяговой подстанции, тем самым осуществляется местное регулирование. Однако в пределах указанных пороговых (предельных) уровней напряжения от 21 кВ до 29 кВ также необходимо регулировать, так как это ведет к снижению расхода электроэнергии и улучшению режима работы ЭПС, а управлять режимом напряжения следует по группе тяговых подстанций для контроля и снижения потерь мощности не только в трансформаторе, но и в тяговой сети.

Цель изобретения: повышение эффективности регулирования напряжения на участке тяговой сети с группой тяговых подстанций.

Для реализации цели предлагается ввести регулирование не только по пороговым (предельным) уровням напряжения, но и в пределах всего диапазона изменения напряжения путем введения дополнительных порогов регулирования, а также ввести централизованное управление напряжением группой тяговых подстанций. При этом управление осуществляется в зависимости от прогнозных значений потерь мощности в системе электроснабжения.

Итак, для регулируемого напряжения U введены дополнительные нижний U∂min и верхний U∂max пороговые значения напряжения внутри основных пороговых уровней напряжения

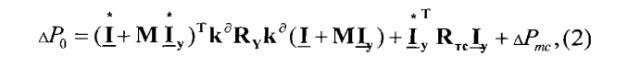

а в центре управления (в энергодиспетчерском пункте) введено расчетное устройство для определения потерь мощности (ΔP0), относительного прироста потерь мощности ( ∂ Δ P 0 / ∂ k i ∂ ) (в дальнейшем - прирост потерь мощности) и прогнозное значение потерь мощности (ΔPn) в системе электроснабжения при изменении напряжения устройством РПН для каждой межподстанционной зоны тяговой сети и для каждой подстанции в группе тяговых подстанций по выражениям:

потери мощности в исходном режиме [8]

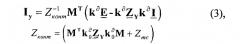

уравнительный ток в тяговой сети [8]

Для упрощения расчетов в Zконт принимаем k 0 ∂ равной матрице коэффициентов трансформации исходного режима, что даст несущественную погрешность в 1-2%.

Прирост потерь мощности при изменении напряжения на тяговой подстанции «i»

Прогнозируемое значение потерь мощности [7]

где I _ - вектор узловых задающих токов, I * _ - сопряженное значение

I _ y - вектор уравнительных токов,

ΔPmc - потери активной мощности в тяговой сети от тяговых нагрузок;

M - матрица инциденций подключения однофазной тяговой сети к трехфазным трансформаторам;

Z _ Y - матрица узловых комплексных сопротивлений системы внешнего электроснабжения с трехфазными трансформаторами тяговых подстанций, приведенных к схеме замещения с тяговой нагрузкой, соединенной в «звезду с нулем»,

RY - действительная часть матрицы узловых комплексных сопротивлений ZY;

Rтс - действительная часть матрицы сопротивлений ветвей тяговой сети;

Z _ к о н т - матрица контурных сопротивлений с включенной ветвью тяговой сети;

E _ - матрица ЭДС источника питания;

k∂ - диагональная матрица коэффициентов трансформации трансформаторов;

Δki - изменение коэффициента трансформации трансформатора на подстанции «i»,

и при невыполнении условия (1) на одной или нескольких подстанциях дается команда на расчетное устройство для определения потерь мощности (ΔР0), прироста потерь ( ∂ Δ P 0 / ∂ k i ∂ ) и прогнозируемое значение потерь мощности (ΔPn) при повышении или понижении напряжения по выражениям (2)-(5) для тяговой сети межподстанционной зоны и ее питающих тяговых подстанций,

и если U∂min≥U на одной из этих подстанций, то из центра управления подается команда на повышение напряжения на эту подстанцию, если прогнозируемые потери мощности будут ΔPn≤ΔP0,

а если U≥U∂max на одной из этих подстанций, то из центра управления подается команда на понижение напряжения на эту подстанцию, если ΔPn≤ΔP0,

а если U∂min≥U или U≥U∂max будет на обеих подстанциях, то команда соответственно на повышение или понижение подается на ту подстанцию, где по расчету получатся прогнозируемые потери мощности наименьшие,

и так повторяется для каждых двух подстанций, питающих межподстанционные зоны тяговой сети, причем, если на другой фазе трансформатора подстанции, питающей соседнюю межподстанционную зону тяговой сети, прогнозные потери мощности увеличиваются, то регулирование на этой подстанции не происходит.

На чертеже (фиг.1) представлено устройство, реализующее предлагаемый способ регулирования напряжения с помощью РПН трансформатора, где приняты следующие обозначения:

1 - трансформатор напряжения 110/27,5 кВ;

2, 3, 4 - измерительные трансформаторы тока (ТТ) шин 27,5 кВ, подключенные к выводам а, в, с обмотки 27,5 кВ силового трансформатора;

5 - контактная сеть 27,5 кВ между подстанциями ТП1 и ТП2;

6 - рельсовая цепь;

5 и 6 образуют тяговую сеть, к которой подключается фаза «а» ТП1 и ТП2;

7 - измерительные трансформаторы напряжения шин 27,5 кВ;

8 - блок сбора информации;

9 - управляющий элемент переключения РПН;

10 - расчетный блок в центре управления (в энергодиспетчерском пункте);

11 - блок управления РПН силовых трансформаторов ТП1 и ТП2.

Функционирование блоков 10 и 11 представлено на фиг.2, обозначения в схеме следующие:

12-19 - блоки сравнения измеряемого напряжения со значениями дополнительных пороговых уровней напряжения: U1a, U2a - напряжения на фазах «а» ТП1 и ТП2, подключенные к межподстанционной зоне рассматриваемого участка тяговой сети, a U1в, U2в - напряжения на фазах «в» ТП1 и ТП2, подключенные к соседним межподстанционным зонам;

20-29, 38-43 - логические элементы «И»;

30-33 - блоки расчета потерь мощности исходного режима (ΔP0), приростов потерь мощности ( ∂ Δ P 0 / ∂ k i ∂ ) и прогнозируемых потерь мощности (ΔPn): ΔPn1 и ΔPn2 - при регулировании РПН соответственно на ТП1 и ТП2;

34-37 - блоки сравнения прогнозируемых потерь мощности с потерями мощности исходного режима;

44, 45 - блоки сравнения прогнозируемых потерь мощности ΔPn1 и ΔPn2 при регулировании напряжения соответственно на подстанциях ТП1 и ТП2.

↑U и ↓U - команды соответственно на повышение и на понижение напряжения ТП1 или ТП2.

Пояснения по работе алгоритма (фиг.1 и 2)

Трансформаторы тока 2, 3 и 4 с заданным интервалом времени измеряют входные значения тока тяговой нагрузки на шинах 27,5 кВ 5 и передают их на блок сбора информации 8, трансформаторы напряжения 7 также передают измеренные значения в блок 8. С блока сбора информации 8 данные поступают на расчетный блок 10, который находится в центральном пункте управления. В блоке 10 выполняется расчет приростов потерь мощности при изменяющимся напряжении, и если U∂min≥U на какой-либо из двух смежных подстанций, питающих межподстанционную зону, и прогнозируемые потери мощности на ней будут ΔPn≤ΔP0 при повышении напряжения, то из центра управления через блок управления 11 подается команда на управляющий элемент переключения РПН 9 на повышение напряжения соответствующей подстанции.

Расчет по формулам (2)-(5) начинается, когда напряжение на шинах тяговой подстанции не будет соответствовать неравенствам (1) с дополнительными пороговыми значениями - нижний U∂min и верхний U∂max.

Основные пороговые уровни напряжения в тяговой сети [2] 21-29 кВ. Обычно, по опыту эксплуатации основные пороговые уровни принимают 24 кВ - 28,5кВ.

Учитывая номинальное напряжение на токоприемнике электровоза 25 кВ, предлагается принять дополнительные пороговые уровни регулирования напряжения на шинах 27,5 кВ тяговых подстанций U∂min и U∂max соответственно 25,5 кВ и 27,5кВ.

При U≥U∂max на ТП2 с измерительных трансформаторов 7 на блок 8 поступает измеренное значение напряжения, с блока 8 информация поступает в центр управления на расчетный блок 10, в котором только при невыполнении условий, заложенных в блоках 18 и 19, через блок 23 И пойдет команда на начало расчета начальных потерь ΔP0, прироста потерь ∂ Δ P / ∂ k i ∂ и прогнозируемые потери нового рассчитанного режима ΔPn в блоке 33, причем прирост потерь и прогнозируемые потери рассчитываются уже с пониженным коэффициентом трансформации. Далее, рассчитанная величина прогнозируемых потерь мощности ΔPn сравнивается с начальными потерями ΔP0 в блоке 37. При невыполнении заложенного в блоке 37 условия расчет потерь будет завершен, и регулирования не будет. При выполнении условия из 37 блока сигнал поступает на блок 41, в котором при всех положительных сигналах с блоков 17 и 28 вырабатывается положительный сигнал, разрешающий регулирование напряжения на трансформаторе 1 через блок 9 ТП2.

Аналогичный алгоритм будет реализован при превышении напряжения на ТП1. Причем, если превышение дополнительных порогов напряжения произойдет на обеих тяговых подстанциях, то на блок 25 поступает два положительных сигнала. В результате на выходе блока 25 также образуется положительный сигнал, который при инверсии в блоке 28 даст отрицательный сигнал на блоки 40 и 41, и команда на регулирование напряжения (в сторону его понижения) на трансформаторе ТП1 не будет дана.

Если положительный сигнал через блок 29 поступает на блок 43, то при поступлении положительных сигналов с блоков 36 и 37 вырабатывается положительный сигнал, поступающий на блок 45. В блоке 45 происходит сравнение прогнозируемых потерь мощности при понижении напряжения на ТП1 и ТП2. При выполнении условия ΔP1<ΔP2 сигнал на понижение напряжения передается на блок 9 ТП1, а при невыполнении условия - на блок 9 ТП2.

Таким образом, реализован пошаговый алгоритм управления РПН трансформатора, когда при необходимости регулирования выполняется только один шаг работы РПН (одно переключение). Это объясняется тем, что каждое переключение происходит с выдержкой времени для ограничения числа переключений (обычно выдержка времени на переключение 7…15 мин).

Аналогичный алгоритм будет реализован и при U∂min≥U.

Пояснения по формированию формул (2)-(5). Рассмотрим порядок проведения расчетов при регулировании напряжения с помощью РПН трансформатора по алгоритму на фиг.1 и 2 на примере двух тяговых подстанции ТП1 и ТП2.

Для общего случая с несколькими тяговыми подстанциями потери мощности в матричной форме равны [10]

где I ˙ - вектор узловых задающих токов, k∂ - диагональная матрица коэффициентов трансформации трансформаторов, RY - действительная часть матрицы узловых комплексных сопротивлений Z _ Y . Здесь принято (для упрощения формирования программы расчетов): коэффициент трансформации трансформаторов равен отношению напряжения вторичной обмотки к напряжению первичной обмотки. Поэтому, считая тяговую нагрузку как источник тока, при уменьшении коэффициента трансформации снижаются токи первичной обмотки трансформатора, и, следовательно, в этом случае снижаются потери в системе внешнего электроснабжения.

Важно отметить, что расчеты потерь мощности необходимы для нахождения их приростов и прогнозирования возможных режимов. Поэтому здесь учитываются только изменяющиеся тяговые нагрузки, и не учитывается более «спокойная» нетяговая нагрузка. Это обстоятельство значительно упрощает устройство, хотя вносит небольшую погрешность в расчетах, но, как показали расчетные эксперименты, это не влияет на окончательные результаты.

Нагрузку трансформатора следует представить как сумму тяговых нагрузок I _ и уравнительных токов I _ y − ( I _ + M I _ y ) . Кроме того, следует отдельным слагаемым учесть потери мощности от уравнительного тока ( I * T _ y R т с I _ y ) . В результате получена формула (2).

Потери мощности в исходном режиме ΔP0 рассчитываем для заданной схемы электроснабжения с ее параметрами и нагрузочным режимом, расчет производится по формуле (2) [8, 9].

Структура формулы (5) показывает, что первые две составляющие потерь мощности в системе внешнего электроснабжения (включая потери в трехфазных трансформаторах) и в тяговой сети от уравнительных токов зависят от коэффициента трансформации трансформаторов. Принимаем токи нагрузки, как источники тока независимо от изменяющегося напряжения на токоприемнике. Однако если заданы нагрузки мощностями, то используя метод итерации, также можно вести расчеты по выражениям (5) и (6). Если коэффициент трансформации (как отношение вторичного напряжения к первичному), например, повышается, то тогда всегда увеличиваются потери мощности в системе внешнего электроснабжения. Потери мощности в тяговой сети от уравнительных токов зависят от соотношения коэффициентов трансформации смежных подстанций, питающих рассматриваемую тяговую сеть. Поэтому суммарные потери мощности при регулировании РПН могут как повышаться, так и уменьшаться.

Для управления режимом напряжения необходимо определить прирост потерь П при изменении коэффициента трансформации трансформатора, которая рассчитывается по правилу дифференцирования сложных матричных выражений. В частности, используется выражение производной [11-13]

Для расчетов принимаем f ( x ) T = ( I _ + M I _ y ) T k ∂ и A=RY, а также вносим в (2) следующие упрощения: в выражении контурного сопротивления ( M т k 0 ∂ Z Y k 0 ∂ M + Z m c ) k ∂ = k 0 ∂ , где k 0 ∂ - коэффициент трансформации исходного режима. Итак, производная от потерь мощности ΔP0 (2) (то есть прирост потерь мощности), равна

Используя прирост мощности 11 и рассчитав прогнозные потери мощности, можно для существующего режима оценить целесообразность повышения (понижения) напряжения с целью минимизации потерь мощности. Потери мощности нового (прогнозируемого) режима при изменении коэффициента трансформации на Δki определяются по выражению [7]

Целесообразно активные потери мощности определять по программе РАСТ-05К совместного расчета систем тягового и внешнего электроснабжения [8]. В зависимости от конкретных заданий условий работы устройства регулирования расчет потерь мощности может быть только для системы тягового электроснабжения или для систем тягового и внешнего.

При необходимости изменения напряжения (если оно вне дополнительных пороговых границ регулирования), рассчитываются приросты потерь мощности при переключении РПН на каждой подстанции, питающих межподстанционную зону и потери мощности в новом прогнозируемом режиме. По сути, определяются коэффициенты чувствительности в системе тягового электроснабжения (или совместно в системах тягового и внешнего электроснабжения) по отклонению (изменению) напряжения. Методы определения даны в [10] при совместном рассмотрении систем тягового и внешнего электроснабжения и основаны на теории расчетов матриц чувствительности.

Расчет по формуле (3) начинается, когда напряжение на шинах тяговой подстанции преодолеет дополнительные пороговые значения нижний U∂min или верхний U∂max.

Пороговые уровни напряжения в тяговой сети [2] 21-29 кВ. Обычно, по опыту эксплуатации для ограничения числа переключений РПН основные пороговые уровни принимают 24 кВ - 28,5 кВ.

Учитывая номинальное напряжение на токоприемнике электровоза 25 кВ, предлагается принять дополнительные пороговые уровни регулирования напряжения на шинах 27,5 кВ тяговых подстанций U∂min и U∂max соответственно 25…26 кВ и 27,5 кВ.

Таким образом, рассматриваемый способ регулирования напряжения реализуется следующим образом:

1) при невыполнении условия (1), когда достигаются значения дополнительных порогов регулирования U∂min и U∂max, дается команда на расчетное устройство для определения прироста потерь мощности по выражению (3) для каждой подстанции,

2) рассматриваются только варианты регулирования напряжения с помощью РПН с наименьшими приростами потерь мощности,

3) если U∂min≥U на какой-либо из двух смежных подстанций, питающих межподстанционную зону, то из центра управления подается команда на повышение напряжения на эту подстанцию, если прогнозные потери мощности будут ΔPn≤ΔP0,

4) если U≥U∂max на какой-либо из этих же подстанций, то из центра управления подается команда на понижение напряжения на эту подстанцию, если ΔPn≤ΔP0,

5) если U∂min≥U или U≥U∂max будет на обеих подстанциях, то команда, соответственно, на повышение или понижение подается на ту подстанцию, где по расчету получатся прогнозные потери мощности наименьшие,

6) так повторяется для каждых двух подстанций, питающих межподстанционные зоны тяговой сети,

7) если на другой фазе трансформатора подстанции, питающей соседнюю межподстанционную зону тяговой сети, потери мощности будут расти, то регулирование на этой подстанции не происходит.

На примере реального участка электроснабжения системы 25 кВ с двумя тяговыми подстанциями ТП1 и ТП2 (фиг.1), питающими межподстанционную зону фазой «а», покажем процедуру принятия решения по алгоритму на фиг.1 и фиг.2. В исходном режиме напряжение на фаза «а» первой подстанции Ua1=26,9 кВ, а на фазе «а» второй подстанции 27,8 кВ. Принимаем дополнительные пределы регулирования U∂min=25 кВ и U∂max=27,5 кВ. Так как на второй подстанции напряжение U не соответствует условию (1), то начинает работать алгоритм (фиг.1, 2)

По выражению (2) потери мощности в исходном режиме определяются по известным параметрам схемы замещения и тяговым нагрузкам

ΔP0=322+ΔPmc кВт

Переключаем РПН на второй подстанции (уменьшаем k, то есть уменьшаем напряжение на шинах 27,5 кВ) на одно переключение,

Δk = -0,0178. По выражению (4) определяем прирост потерь П = 652 кВт, тогда прогнозные потери мощности по выражению (5)

ΔPn=322+ΔPmc-0,0178×652=311+ΔPmc кВт.

При реализации указанного переключения напряжение на второй подстанции (на шинах 27,5 кВ) снижается до 27,8-0,0178×27,5=27,3 кВ, тем самым напряжение на шинах введено в границы дополнительных порогов регулирования. При этом потери мощности в системе электроснабжения снизились на 322-311=11 кВт.

Литература

1. Герман Л.А., Серебряков А.С Регулируемые установки емкостной компенсации системы тягового электроснабжения / монография. М.: РОАТ-МИИТ, - 2012 - 212 с.

2. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации (ЦЭ-462). М.: МПС, 1997, 79 с.

3. Справочник по электроснабжению железных дорог. Т.1 / Под ред. К.Г. Марквардта. - М.: Транспорт, 1980. - 256 с.

4. Автоматизация систем электроснабжения. Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Ю.И. Жарков, В.А. Овласюк, Н.Г. Сергеев и др.: под ред. Сухопрудского. - М.Транспорт, 1990. - 359 с.

5. Идельчик В.И. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей и систем. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 288 с.

6. Баринов В.А., Совалов С.А. Режимы энергосистем: методы анализа и управления. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 440 с.

7. Герман Л.А. Схема замещения электрифицированного участка железной дороги переменного тока / Электричество, 1988, №3. - с.34-35.

8. Герман Л.А. Матричные методы расчета системы тягового электроснабжения. Конспект лекций, ч.2. М.: РГОТУПС. - 2000, 38 с.

9. Герман Л.А., Морозов Д.А. Расчет типовых задач тягового электроснабжения переменного тока на ЭВМ. Уч. Пособие, М.: МИИТ, 2010, 59 с.

10. Мельников Н.А. Матричные методы расчета. М..: Энергия - 1966, 216 с.

11. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Киев.: Техника, - 1975. 768 с.

12. Беллман Р. Введение в теорию матриц: Пер. с англ. - М.: Наука, - 1969, 368 с.

13. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. - М.: Мир, 1975, 486 с.

Способ регулирования напряжения тяговой сети переменного тока, подключенной к группе тяговых подстанций с трехфазными трансформаторами по схеме соединения «звезда-треугольник», с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) путем изменения напряжения на шинах 27,5 кВ, оборудованных трансформаторами напряжения и трансформаторами тока, с помощью РПН с заданной выдержкой времени при достижении основных пороговых уровней напряжения, отличающийся тем, что для регулируемого напряжения U введены дополнительные нижний U∂min и верхний U∂max пороговые значения напряжения внутри основных пороговых уровней напряжения а в центре управления введено расчетное устройство для определения потерь мощности (ΔР0), прироста потерь и прогнозируемого значения потерь мощности (ΔPn) в системе электроснабжения при изменении напряжения устройством РПН для каждой межподстанционной зоны тяговой сети и для каждой подстанции в группе подстанций по выражениям где уравнительный ток в тяговой сети ,прирост потерь мощности при изменении напряжения на тяговой подстанции «i» где ,прогнозируемое значение потерь мощности при изменении напряжения на подстанции «i» где - вектор узловых задающих токов ( - сопряженное значение), - вектор уравнительных токов,ΔPmc - потери активной мощности в тяговой сети от тяговых нагрузок;М - матрица инциденций подключения однофазной тяговой сети к трехфазным трансформаторам; - матрица узловых комплексных сопротивлений системы внешнего электроснабжения с трехфазными трансформаторами тяговых подстанций, приведенных к схеме замещения с тяговой нагрузкой, соединенной в «звезду с нулем»,RY - действительная часть матрицы узловых комплексных сопротивлений ;Rтс - действительная часть матрицы сопротивлений ветвей тяговой сети; - матрица контурных сопротивлений в контуре между тяговыми подстанциями с включенной ветвью тяговой сети; - матрица ЭДС источника питания;k∂ - диагональная матрица коэффициентов трансформации трансформаторов (k0 - коэффициент трансформации в исходном режиме),Δki - изменение коэффициента трансформации трансформатора на подстанции «i»,и при невыполнении условия (1) на одной или нескольких подстанциях дается команда на расчетное устройство для определения потерь мощности (ΔP0), прироста потерь (∂ΔP0/∂k∂) и прогнозируемого значения потерь мощности (ΔPn) при повышении или понижении напряжения по выражениям (2)-(5) для тяговой сети межподстанционной зоны и ее питающих тяговых подстанций,и если U∂min≥U на одной из этих подстанций, то из центра управления подается команда на повышение напряжения на эту подстанцию, если прогнозируемые потери мощности будут ΔPn≤ΔP0,а если U≥U∂max на одной из этих подстанций, то из центра управления подается команда на понижение напряжения на эту подстанцию, если ΔPn≤ΔP0,а если U∂min≥U или U≥U∂max будет на обеих подстанциях, то команда соответственно на повышение или понижение подается на ту подстанцию, где по расчету получатся прогнозируемые потери мощности наименьшие,и так повторяется для каждых двух подстанций, питающих межподстанционные зоны тяговой сети, причем, если на другой фазе трансформатора подстанции, питающей соседнюю межподстанционную зону тяговой сети, прогнозируемые потери мощности увеличиваются, то регулирование на этой подстанции не происходит.