Многопереходное фотоэлектрическое устройство

Иллюстрации

Показать всеМногопереходное фотоэлектрическое устройство содержит первый и второй электроды, фотоэлектрический стек в электрическом контакте с указанными первым и вторым электродами и содержащий множество фотоэлектрических переходов, при этом каждый указанный фотоэлектрический переход включает электроноакцепторный полупроводниковый слой и светопоглощающий полупроводниковый слой, имеющий, в основном, большую рабочую функцию, чем указанный электроноакцепторный полупроводниковый слой, при этом указанные фотоэлектрические переходы разделены: рекомбинационной областью, включающей слой прозрачного и токопроводящего дырочного слоя в омическом контакте с указанным светопоглощающим полупроводниковым слоем указанного первого фотоэлектрического перехода, и прозрачный токопроводящий электроноакцепторный слой в омическом контакте с указанным электроноакцепторным полупроводниковым слоем указанного второго фотоэлектрического перехода; указанная рекомбинационная областью формирует градиентную рабочую функцию указанного прозрачного и токопроводящего дырочного слоя в омическом контакте с указанным светопоглощающим полупроводниковым слоем указанного первого фотоэлектрического перехода к указанному прозрачному и токопроводящему электроноакцепторному слою в омическом контакте с указанным электроноакцепторным полупроводниковым слоем указанного второго фотоэлектрического перехода, и имеющая толщину в пределах одного порядка величины суммы дебаевой длины всех слоев указанной рекомбинационной области. Изобретение повышает эффективность коэффициента преобразования фотоэлектрических элементов, обеспечивая низкоэнергетический путь для рекомбинации токов электрона и дырки от пар фотоэлектрических переходов. 32 з.п. ф-лы, 10 ил., 6 табл.

Реферат

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ К РОДСТВЕННЫМ ЗАЯВКАМ

[0001] Настоящая патентная заявка подана в пользу предварительной патентной заявки США №61/351,948, поданной 7 июня 2010 года, и патентной заявки США №13/022,350, поданной 7 февраля 2011 года, содержание которых включено здесь в качестве ссылки. Патентная заявка США №13/022,350, поданная 7 февраля 2011 года, основана на предварительной патентной заявке США №61/351,948, зарегистрированной 7 июня 2010.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

I. Область изобретения

[0002] Настоящее изобретение относится к области многопереходных фотоэлектрических элементов и квантовых точек.

II. Описание уровня техники

[0003] Запрещенная зона коллоидных квантовых точек может быть настроена по их размеру, чтобы поглощать световые волны различной длины [см. G. et al. Nature 442, 180-183 (2006); also Konstantatos, et al. Nature Photon. 1, 531-534 (2007); also Clifford, J. P. et al. Nature Nanotech 4, 40-44 (2009); also Rauch, Т. et al. Nature Photon. 3, 332-336 (2009); and also Sukhovatkin, V., et al. Science 324, 1542-1544 (2009)], colloidal quantum dots are an ideal light-absorbing material for photovoltaic devices with multiple junctions [see Sargent, E. H. Nature Photon. 3, 325-331 (2009); also Tang, J. et al. Adv. Mater. 22, 1398-1402 (2010); also Gur, I. etal Science 31, 462-465 (2005); also Kamat, P. V. J. Phys. Chem. С 112, 18737-18753 (2008); also Luther, J.M. et al. Nano Lett. 8, 3488-3492 (2008); also Arango, A. C, et al, Nano Lett. 9, 860- 863 (2008); also Choi, J.J. et al. Nano Lett. 9, 3749-3755 (2009); and also Debnath, R. et al. J. Am. Chem. Soc. 132, 5952-5953 (2010)]. Каждый переход в многопереходном фотоэлектрическим устройстве, основанном на коллоидных квантовых точках может быть уникально оптимизирован, чтобы поглощать те длины световых волн, которые приводят к самой высокой эффективности преобразования. Высокая эффективность преобразования мощности многопереходных фотоэлектрических элементов может теоретически увеличиться за пределы мощности однопереходных солнечных элементов. Как описано в докладе Sargent E.H., в "Infrared photovoltaics made by solution processing," Nature Photon. 3, 325-331 (2009), теоретическая эффективность преобразования мощности фотоэлектрических устройств увеличивается, когда ряд однопереходных фотоэлектрических элементов, каждый из которых имеет теоретический коэффициент преобразования мощности порядка 31%, объединен в многопереходную архитектуру, включая тандемную фотоэлектрическую архитектуру, и могут иметь теоретический коэффициент преобразования мощности 42%, и фотоэлектрическая архитектура с тройным соединением имеет теоретический коэффициент преобразования мощности 49%.

[0004] Одной из проблем при реализации теоретического коэффициента преобразования мощности многопереходных фотоэлектрических элементов является высокоэнергетический барьер, предотвращающий рекомбинацию токов противоположного электрона и дырки от смежных фотоэлектрических переходов. В многопереходных эпитаксиальных фотоэлектрических элементах исследователи уменьшают высокоэнергетический барьер с помощью очень тонкого туннельного перехода дегенеративно-легированных материалов р-типа и n-типа, в которых валентная зона на р-стороне энергично выровнена с зоной проводимости на n-стороне, и обедненная область является достаточно тонкой, так что электроны и дырки могут туннелировать с одной стороны слоя к другому [См. Yamaguchi, M., et al., Solar Energy 79, 78-85 (2005); and King, R. R. et al. Appl. Phys. Lett. 90, 183516 (2007)]. Однако туннельные переходы не являются аналогом фотоэлектрических элементов на основе коллоидных квантовых точек из-за последовательной комбинации туннельного перехода материалов р-типа и n-типа и ограничений при обработке коллоидных квантовых точек. Хотя вышеупомянутый высокоэнергетический барьер в органическом фотоэлектрических элементов был снижен с помощью слоя ловушек и металлических наночастиц между слоем переноса электронов и транспортным слоем дырки [см. Hiramoto, M., et al. Chem. Lett. 19, 327-330 (1990); Yakimov, A. et al. Appl. Phys. Lett. 80, 1667-1669 (2002); Kirn. J.Y. et al. Science 317, 222-225 (2007)], ограничения, связанные с неводной обработкой коллоидных квантовых точек и соответствующих устройств препятствуют реализации основанной на воде стратегии, подходящей для органических фотоэлектрических элементов.

[0005] Требуется разработать технологии, композиции и способы для того, чтобы оптимизировать рекомбинацию токов электрона и дырки от смежных фотоэлектрических переходов в коллоидной квантовой точке на основе многопереходных фотоэлектрических устройств. Настоящее изобретение обеспечивает достижение этих и другие целей.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0006] Было найдено, что отмеченные выше ограничения многопереходных фотоэлектрических элементов на основе коллоидных квантовых точек можно значительно уменьшить или преодолеть путем ввода рекомбинационной области с градиентной рабочей функцией между смежными парами фотоэлектрических переходов. Рекомбинационная область, которая также называется здесь как градиентный рекомбинационный слой, включает прозрачную и токопроводящую сильнолегированную окись глубокой рабочей функции на одной стороне, которая входит в омический контакт со светопоглощающим слоем одного фотоэлектрического перехода в фотоэлектрическом стеке, в то время как другая сторона рекомбинационной области - прозрачная и токопроводящая слаболегированная окись мелкой рабочей функции, которая входит в омический контакт с электроноакцепторным слоем второго фотоэлектрического перехода в фотоэлектрическом стеке. В конкретных вариантах воплощения промежуточная сильнолегированная окись глубокой рабочей функции и слаболегированная окись мелкой рабочей функции представляют собой прозрачный и токопроводящий промежуточный окисный слой, расположенный между глубоким окисным слоем и поверхностным окисным слоем. В некоторых вариантах воплощения между окисью глубокой рабочей функции и светопоглощающим слоем смежного фотоэлектрического перехода вводится дополнительная окись глубокой рабочей функции. В целом, рекомбинационная область обеспечивает прогрессивное перемещение рабочей функции от токопроводящего дырочного слоя в омическом контакте со светопоглощающим слоем одного фотоэлектрического перехода, где рабочая функция является самой большой, к прозрачному токопроводящему электроноакцепторному слою в омическом контакте с электроноакцепторным слоем смежного фотоэлектрического перехода, где рабочая функция является самой малой. Фотогенерированные электроны и дырки перемещаются в определенных направлениях как следствие градиента рабочей функции и ориентации рекомбинационной области относительно двух соседних фотоэлектрических переходов. Фотогенерированные электроны от светопоглощающего слоя одного фотоэлектрического перехода перемещаются через рекомбинационную область к электроноакцепторному слою второго фотоэлектрического перехода, в то время как Фотогенерированные дырки от электроноакцепторного слоя второго фотоэлектрического перехода перемещаются через рекомбинационную область к светопоглощающему слою первого фотоэлектрического перехода. Градиент в рабочей функции увеличивает эффективность коэффициента преобразования фотоэлектрических элементов, обеспечивая низкоэнергетический путь для рекомбинации токов электрона и дырки от пар фотоэлектрических переходов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

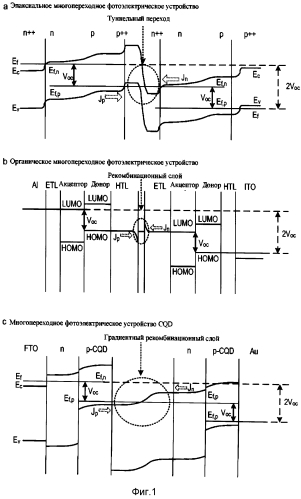

[0007] Фигура 1 включает электронные схемы энергетической зоны, описывающие относительные электронные энергетические уровни составляющих компонентов (А) известного эпитаксиального многопереходного фотоэлектрического элемента с туннельным переходом на фигуре 1а; (В) известный органический многопереходный фотоэлектрический элемент с органическим рекомбинационным слоем показан на фигуре 1b; и (С) многопереходный фотоэлектрический элемент, основанный на коллоидных квантовых точках, с вариантом воплощения градиентного рекомбинационного слоя в объеме настоящего изобретения показан на фигуре 1с.

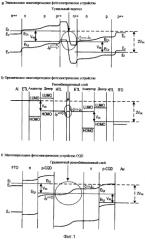

[0008] Фигура 2 включает на левой стороне фигуры 2а схему фотоэлектрического элемента с коллоидной квантовой точкой в варианте воплощения градиентного рекомбинационного слоя по настоящему изобретению, и слева на фигуре 2а показано изображение поперечного сечения фотоэлектрического элемента с коллоидной квантовой точкой, полученное на сканирующем электронном микроскопе (SEM) в одном варианте воплощения градиентного рекомбинационного слоя по настоящему изобретению. На фигуре 2 с представлена электронная схема энергетической зоны фотоэлектрического элемента коллоидной квантовой точкой в варианте воплощения градиентного рекомбинационного слоя по настоящему изобретению.

[0009] На фигуре 3 представлены графики оптоэлектронных характеристик однопереходного и тандемного фотоэлектрического устройства, основанного на коллоидных квантовых точках. На фигуре 3а показаны характеристики J-V, т.е. кривые тока и напряжения однопереходного и двухпереходного фотоэлектрических устройств при монохроматическом освещении на волне менее 975 нм с интенсивностью излучения 12 мВт/см. Однопереходное фотоэлектрическое устройство демонстрирует Jsc=1,84 мА/см2, Voc=0,46 V, FF=54% и PCCF=3,75%; двухпереходное фотоэлектрическое устройство с рекомбинационным слоем ITO/T102 демонстрирует Jsc=0,98 мА/см2, Voc=0,73 V, FF=42% и PCCF-2,46%; двухпереходное фотоэлектрическое устройство с ITO/AZO/TiCb как градиентный рекомбинационный слой (GRL) демонстрирует Jsc=1,47 мА/см2, Voc=0,86 V, FF=47% и PCCF=4,87%. Фигура 3b демонстрирует зависимые от интенсивности характеристики типичного двухпереходного фотоэлектрического устройства в варианте воплощения градиентного рекомбинационного слоя согласно настоящему изобретению. Экспериментальные данные нанесены квадратными черными точками. Сокращение "Jsc" относится к плотности тока короткого замыкания. Сокращение "Voc" относится к напряжению разомкнутой цепи. Сокращение "FF" относится к коэффициенту заполнения. Сокращение "PCCF" относится к эффективности фотопреобразования.

[0010] На фигуре 4 показаны электрические и оптические характеристики одного варианта воплощения градиентного рекомбинационного слоя и его составные компоненты по настоящему изобретению. На фигуре 4а показана удельная электропроводность отдельных окислов металлов в одном варианте воплощения рекомбинационного слоя по настоящему изобретению. Вкладка показывает сопротивление (квадратные черные точки) пленок из двуокиси титана различной длины и ширины. Наклон линейной кривой используется для вычисления удельной электропроводности пленок из двуокиси титана. На фигуре 4b одного варианта воплощения настоящего изобретения показан спектр пропускания градиентного рекомбинационного слоя.

[0011] На фигуре 5 показан спектр пропускания PbS пленки из коллоидных квантовых точек при длине волны 975 нм.

[0012] На фигуре 6 показан образец электродов Ag на пленке ТiO2, которые полезны для измерений электропроводности пленки ТiO2.

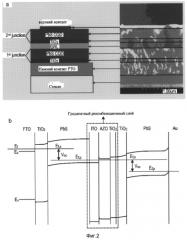

[0013] На фигуре 7а-е показаны тандемные солнечные фотоэлементы, основанные на коллоидных квантовых точках (CQD).

На фигуре 7а показана схема тандемного солнечного элемента и поперечное сечение, сканированное на электронном микрографе; на фигуре 7b представлена схема тандемного солнечного элемента на коллоидных квантовых точках PbS, имеющего ограниченные квантом запрещенные зоны 1,6 эВ и 1,0 эВ; на фигуре 7с показана схема тандемных солнечных элементов, основанных на коллоидных квантовых точках в зоне н6а в равновесии; на фигуре 7d показаны условия короткого замыкания; на фигуре 7е показаны условия разомкнутой цепи.

[0014] На фигуре 8 показан ток, соответствующий тандемным элементам в коллоидной квантовой точке. На фигуре 8а показаны взвешенные коэффициенты поглощения пленки в запрещенной зоне 1,6 эВ, линия А, и запрещенной зоне 1,0 эВ, линия В. На фигуре 8b показаны прогнозируемые плотности тока для элемента малой запрещенной зоны в зависимости от ее толщины. Учитывается двойное светопоглощение из-за отражающего верхнего контакта. Соответствие тока достигнуто в диапазоне толщины 250-300 нм. На фигуре 8с показано, что внешние спектры квантовой эффективности перехода большой запрещенной зоны с прозрачным контактом к фронтальной поверхности, линия D, малой запрещенной зоны с отраженным контактом к фронтальной поверхности, линия Е, и переход малой запрещенной зоны с большой запрещенной зоной с пленкой CQD, блокирующей свет, линия С. Вкладка соответствует трем условиям освещения. Когда пленка CQD с большой запрещенной зоной блокирует входящий свет, предполагаемый переход Jsc малой запрещенной зоны соответствует переходу Jsc большой запрещенной зоны.

[0015] На фигуре 9 показаны вольтамперные характеристики однопереходного и тандемного фотоэлектрического устройства AMI.51 при освещении, моделирующем солнце. Переход PV большой запрещенной зоны, линия С, демонстрирует Jsc=10,0 мА/см2, Voc=0,64 В, FF=46% и PCCF=2,95%; переход PV малой запрещенной зоны, линия В, демонстрирует Jsc=16,8 мА/см2, Voc=0,39 В, FF=43% и PCCF=2,82%. Когда пленка CQD с большой запрещенной зоной используется в качестве программы для работы с файлами, переход PV малой запрещенной зоны, линия А, демонстрирует Jsc=9,6 мА/см2, Voc=0,34 В, FF=49% и PCCF=1,60%, двойной переход PV, линия D, демонстрирует Jsc=8,3 мА/см2, Voc=0,98 В, FF-45% и PCCF=3,65%.

[0016] На фигуре 10 показаны электрические и оптические характеристики материалов GRL. На фигуре 10а показаны результаты UPS МоО3, AZO и ТiO3; поглощение пленкой излучения оптического диапазона МоО3, AZO и ТiO3; циклические вольтамперные результаты AZO и МоО3; результаты FET МоО3, AZO и ТiO3. На фигуре 10b представлена таблица, подводящая итог оптических и электрических свойств используемых материалов GRL. На фигуре 10с представлены диаграммы уровней энергии, демонстрирующие энергии HOMO и LUMO квантовых точек PbS каждого типа и краев энергетической зоны изолированных материалов GRL.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

III. Определения

[0017] Как он используется здесь, термин "фотоэлектрическое устройство" относится к полупроводнику, который поглощает световую энергию и преобразует эту световую энергию в электроэнергию, например в фотогенерированные электроны и фотогенерированные дырки.

[0018] Как он используется здесь, термин "полупроводник" относится к материалу, в котором уровень Ферми, т.е. рабочая функция находится между зоной проводимости и валентной зоной.

[0019] Как он используется здесь, термин "n-типа" относится к полупроводнику, который легирован, чтобы обладать излишком носителей отрицательного заряда, т.е. электронами. Например, когда пятивалентный атом легирующего вещества, например фосфора, мышьяка или сурьмы, заменяет четырехвалентный атом в полупроводнике, например, кремнием, легирующее вещество вводит дополнительный отрицательный заряд в полупроводник в результате большей валентности атома легирующего вещества.

[0020] Как он используется здесь, термин "р-типа" относится к полупроводнику, который легирован таким образом, что он имеет излишек носителей положительного заряда, т.е. дырок. Например, когда трехвалентный атом легирующего вещества, например алюминия или бора, заменяется четырехвалентным атомом в полупроводнике, например кремнием, атом легирующего вещества вводит дополнительный положительный заряд в полупроводник в результате меньшей валентности атома легирующего вещества.

[0021] Как он используется здесь, термин "слаболегированный" относится к полупроводнику, который легирован в минимальной степени с тем, чтобы электронная структура была бы скорее похожа на изолятор, чем на проводник.

[0022] Как он используется здесь, термин "сильнолегированный" относится к полупроводнику, который легирован до такой степени, что электронная структура скорее подобна проводнику, чем изолятору. Например, степень легирования полупроводника 2,5×1019 и 6,6×1019 см-3 для МоО3 и AZO связана с сильнолегированными материалами. Кроме того, величина легирования полупроводника 3,5×1016 см-3 для TiO2 связана со слабым легированием полупроводника.

[0023] Как он используется здесь, термин "окись" относится к кислородсодержащему химическому соединению. Например, окись включает, но не ограничена, окись кремния, двуокись титана, окись алюминия и окись молибдена.

[0024] Как она используется здесь, фраза "окись металла" относится к составному объекту, который включает, по крайней мере, один атом металла и, по меньшей мере, один атом кислорода. Окиси металла по настоящему изобретению могут быть естественными или приготовленными искусственно. Примеры окисей металла по настоящему изобретению включают, без ограничения, окись олова, фторированную окись олова, окись индия и олова, двуокись титана, окись цинка, легированная алюминием окись цинка и окись молибдена.

[0025] Как она используется здесь, фраза "рабочая функция" относится к минимальной энергии, требуемой для полного удаления электрона из твердого материала. Уровень рабочей функции одного материала, в основном, больше уровня рабочей функции другого материала, когда разность между рабочими функциями составляет, по меньшей мере, 0,5 эВ.

[0026] Как он используется здесь, термин "обедненный" относится к относительному отсутствию свободных электронов и свободных дырок в электрическом гетеропереходе, если он не освещен.

[0027] Как он используется здесь, термин "в основном, обедненный" относится к характеристике области (областям), расположенной рядом с гетеропереходом и означает, что плотность заряда в области (областях) на порядки величины меньше, чем плотность металлической стороны перехода Шоттки. В некоторых областях гетероперехода по изобретению, плотность заряда в три или больше порядков величины меньше, чем плотность заряда токопроводящих металлов, и во многих из них плотность заряда в четыре или больше, пять или больше, шесть или больше порядков величины меньше. Особенно эффективные результаты могут быть достигнуты, когда плотность обедненного заряда находится на электроне n-типа со стороны слоя перехода. Во многих вариантах воплощения изобретения диапазон плотности заряда в обедненной области составляет приблизительно 1×1012 см-1, приблизительно 1×1018 см-1 или альтернативно приблизительно 1×1014 см-1, приблизительно 1×1017 см-1 или, как дальнейшая альтернатива, приблизительно 1×1015 см-1 или приблизительно 1×10 см-1.

[0028] Чтобы достичь обедненного гетероперехода с помощью материалов с различной запрещенной зоной на двух сторонах перехода, во многих случаях эффективные результаты могут быть достигнуты с разностью запрещенной зоны (т.е. с разностью между величиной запрещенной зоны на одной стороне перехода и величиной запрещенной зоны на другой стороне перехода), равной, по меньшей мере, 1,5 эВ или в пределах диапазона приблизительно от 1,5 эВ до 5 эВ, или даже более эффективно в пределах диапазона от 2 эВ до 5 эВ. С электроноакцепторным слоем n-типа на одной стороне перехода и светопоглощающими наночастицами р-типа на другой стороне запрещенная зона большей величины будет находиться в электроноакцепторном слое n-типа.

[0029] Как она используется здесь, фраза "обедненная область" относится к типу перехода электроноакцепторного и светопоглощающего полупроводниковых слоев в фотоэлектрическом переходе.

[0030] Как она используется здесь, фраза "рекомбинационная область" относится к материалу с градиентной рабочей функцией, расположенной между парами фотоэлектрических переходов.

[0031] Как он используется здесь, термин "градиент" относится к прогрессивному и направленному изменению параметра свойства, например, рабочей функции. Градиент может включать изменение свойств в непрерывном или пошаговом режиме.

[0032] Как она используется здесь, фраза "градиентный рекомбинационный слой" относится к прогрессии рабочей функции от рабочей функции глубокого слоя, который устанавливает омический контакт со светопоглощающим слоем р-типа одной из пары фотоэлектрических переходов к рабочей функции поверхностного слоя, который устанавливает омический контакт со слоем акцептора электронов другой пары фотоэлектрических переходов.

[0033] Как она используется здесь, фраза "омический контакт" относится к типу электрического перехода к полупроводнику, который характеризуется линейной и симметричной вольтамперной характеристикой.

[0034] Как она используется здесь, фраза "носители заряда" относится к токам фотогенерированного электрона и дырки.

[0035] Как он используется здесь, термин "наночастица" относится к композиции вещества с физическими габаритами порядка нескольких нанометров. Например, сферическая наночастица имеет диаметр, который может составлять приблизительно от одного нанометра до ста нанометров. Предпочтительно, сферическая наночастица имеет диаметр в диапазоне приблизительно от одного нанометра до пятидесяти нанометров. Более предпочтительно сферическая наночастица имеет диаметр в диапазоне приблизительно от одного нанометра до двадцати пяти нанометров. В качестве примера наночастицы включают, без ограничения: металлические наночастицы, например Сu, Аu, Ag, Ni, Pd и Pt; бинарные наночастицы, например PbS, CdS и квантовые точки CdSe, квантовые точки ядро-оболочка, квантовые точки ядро-оболочка-оболочка или квантовые луковицы; наночастицы окисей металла, например ZnO, TiO2, и органические наночастицы, например углеродные нанотрубки, фуллерены, органические соединения и мицеллы. Наночастицы дополнительно могут включать стабилизирующие поверхность лиганды, например, меркапто, составные объекты, тиолы, содержащие карбоксилат лиганды.

[0036] Как она используется здесь, фраза "окись олова" относится к неорганической окиси, имеющей эмпирическую формулу, SnO2.

[0037] Как она используется здесь, фраза "окись индия и олова" относится к твердому раствору неорганической окиси индия (III), имеющей эмпирическую формулу In2O3, и окись олова (IV), имеющая формулу SnO2. В некоторых вариантах воплощения отношение In2О3 к SnO2 находится в диапазоне приблизительно от 8:1 до приблизительно 10:1 по весу. В некоторых предпочтительных вариантах воплощения это отношение In2O3 к SnO2 составляет 9:1.

[0038] Как она используется здесь, фраза "двуокись титана" относится к неорганической окиси, имеющей эмпирическую формулу, ТiO2. Двуокись титана включает все полиморфные соединения, связанные с двуокисью титана, включая, без ограниченная, рутил, анатаз и брукит.

[0039] Как она используется здесь, фраза "легированная алюминием окись цинка" относится к неорганической окиси, окиси цинка, имеющей эмпирическую формулу, ZnO, которая дополнительно легирована атомами алюминия.

[0040] Обычным специалистам в данной области техники хорошо известно, что многие окиси металла имеют нестехиометрические отношения металла к кислороду. Например, двуокись титана имеет 10% и иногда больше кислородных вакансий.

IV. Общие сведения

[0041] Одной целью настоящего изобретения является обеспечить многопереходное устройство преобразования энергии, которое включает первый и второй электроды и фотоэлектрический стек в электрическом контакте с указанными первым и вторым электродами. В конкретных вариантах воплощения фотоэлектрический стек включает множество фотоэлектрических переходов. В соответствующих вариантах воплощения каждый указанный фотоэлектрический переход включает электроноакцепторный полупроводниковый слой и светопоглощающий полупроводниковый слой, в основном, имеющий более глубокую рабочую функцию, чем указанный электроноакцепторный полупроводниковый слой. В одном варианте воплощения, указанные фотоэлектрические переходы разделены рекомбинационной областью, включающей прозрачный и токопроводящий дырочный слой в омическом контакте с указанным светопоглощающим полупроводниковым слоем указанного первого фотоэлектрического перехода; прозрачный и токопроводящий электроноакцепторный слой в омическом контакте с указанным электроноакцепторным полупроводниковым слоем указанного второго фотоэлектрического перехода. В некоторых вариантах воплощения дополнительный прозрачный и токопроводящий промежуточный слой расположен между рабочими функциями указанного дырочного слоя и указанного электроноакцепторного слоя. Указанная рекомбинационная область формирует градиент рабочей функции от указанного прозрачного токопроводящего дырочного слоя в омическом контакте со светопоглощающим полупроводниковым слоем указанного первого фотоэлектрического перехода к указанному прозрачному токопроводящему электроноакцепторному слою в омическом контакте с указанным электроноакцепторным полупроводниковым слоем указанного второго фотоэлектрического перехода. В некоторых вариантах воплощения, указанная рекомбинационная область имеет толщину в пределах одного порядка величины суммы дебаевских длин всех слоев указанной рекомбинационной области.

[0042] В описанном устройстве первый и второй электроды находятся в электрическом контакте с наиболее удаленными верхними и нижними поверхностями фотоэлектрического стека. Первый и второй электроды могут быть соединены друг с другом, чтобы создать электрическую цепь последовательно с фотоэлектрическим стеком. Например, в тандемной фотоэлектрической архитектуре, показанной на фигуре 2а и включающей два вертикально размещенных фотоэлектрических переходов в электрическом контакте, второй электрод, например золото, находится в прямом электрическом контакте с наиболее удаленным поверхностным слоем вершины фотоэлектрического перехода, например, коллоидные квантовые точки из сульфида свинца, и, аналогично первому электроду, легированная фтором окись олова (FTO), находится в прямом электрическом контакте с наиболее удаленной поверхностью нижнего слоя фотоэлектрического перехода, например, из двуокиси титана. Во многих случаях первый электрод является светоизлучающим электродом, и примеры этого электрода включают, без ограничения, окись алюминия, окись цинка, окись индия и олова (ITO), легированная фтором окись олова (FTO), молибден (Мо/МоSе3), легированная фтором окись олова (FiSnO3), окись индия и олова/поли(3,4-этилен диокситиофен (ITO/PEDOT), галлий-алюминий-арсенид n-типа (Al/n+-GaAs), или содержащая серебро окись индия и олова (Ag(ITO)). Второй электрод во многих случаях включает никель, фтористый литий, алюминий, платину, палладий, серебро, золото или медь, или сплавы из двух или более этих металлов, такие как сплавы серебра, золота и меди. Примеры второго электрода включают, без ограничения, легированную алюминием окись цинка (ZnO/Al), арсенид галлия серебра р-типа (p+-GaAs/Ag) и легированную фтористых кремнием окись олова n-типа (n+a-Si/F:SnO2). Один пример комбинации электродных материалов - легированная фтором окись олова, как первый электрод, и золото как второй электрод.

[0043] В другом варианте воплощения каждый фотоэлектрический переход включает электроноакцепторный полупроводниковый слой и светопоглощающий полупроводниковый слой, который, в основном, имеет более глубокую рабочую функцию, чем электроноакцепторный полупроводниковый слой. Примеры электроноакцепторного полупроводникового слоя включают, без ограничения, двуокись титана, окись цинка, окись ниобия, сульфид кадмия, сложный метиловый эфир фенил-С61-масляной кислоты (РСВМ), фосфид алюминия индия галлия (n-AHnGaP) n-типа, арсенид галлия (n-GaAs) n-типа, аморфный кремниевый германий (a-SiGe) или аморфный кремний (a-Si). Другие примеры электроноакцепторного полупроводникового слоя включают, без ограничения, прозрачные токопроводящие окислы металлов, способные к захвату электронов, сформированных в светопоглощающем полупроводниковом слое. Примеры светопоглощающего полупроводникового слоя включают, без ограничения, диселенид меди галлия индия (CIGS), диселенид меди галлия (CGS), поли[2,1,3-бензотиадиазин-4,7-диил[4,4-бис(2-этилгексил)-4Н-циклопента[2,1-b:3,4-b']диофен-2,6-диил]] (РСРDТВТ), поли-3(гексилтиофен) (Р3НТ), арсенид галлия р-типа (p-GaAs), аморфный кремниевый германий (a-SiGe), аморфный кремний (a-Si), наночастицы и коллоидные квантовые точки, такие как коллоидные квантовые точки из сульфида свинца. В некоторых вариантах воплощения рабочая функция светопоглощающего полупроводника, в основном, больше рабочей функции электроноакцепторного полупроводникового слоя, когда разность по величине между соответствующими рабочими функциями составляет, по меньшей мере, 0,5 эВ. В варианте воплощения, когда разность между величиной запрещенной зоны электроноакцепторного и светопоглощающего полупроводниковых слоев составляет, по меньшей мере, 1,5 эВ или в пределах диапазона приблизительно от 1,5 эВ до 5 эВ, или даже в пределах диапазона приблизительно от 2 эВ до 5 эВ, гетеропереход между ними, в основном, в отсутствие освещения беден свободными электронами и свободными дырками.

[0044] В одном варианте воплощения рекомбинационная область физически расположена между парами фотоэлектрических переходов. Как показано на фигуре 1с, сильнолегированный слой глубокой рабочей функции градиентного рекомбинационного слоя омически связан со светопоглощающим слоем коллоидной квантовой точки р-типа одного из пары фотоэлектрических переходов. Слаболегированный слой мелкой рабочей функции градиентного рекомбинационного слоя омически связан с электроноакцепторным слоем n-типа другой пары фотоэлектрических переходов. Промежуточный слой, имеющий уровень рабочей функции, который расположен между уровнем рабочей функции сильнолегированного слоя и слаболегированным слоем мелкой рабочей функции, физически расположен между сильнолегированным слоем и слаболегированным слоем мелкой рабочей функции. Электроны, фотогенерированные в сульфиде свинца коллоидной квантовой точки одной из пары фотоэлектрических переходов, мигрируют через рекомбинационную область к электроноакцепторному полупроводниковому слою другой пары фотоэлектрических переходов. Дырки, фотогенерированные в сульфиде свинца коллоидной квантовой точки одной пары фотоэлектрических переходов, мигрируют через рекомбинационную область к светопоглощающему полупроводниковому слою другой пары фотоэлектрических переходов. В пределах рекомбинационной области фотогенерированные электроны и дырки воссоединяются.

[0045] Толщина конкретных слоев рекомбинационной области находится в пределах одного порядка величины дебаевской длины этого конкретного слоя. Соответственно, толщина рекомбинационной области в пределах одного порядка величины равна сумме дебаевских длин всех слоев указанной рекомбинационной области. Дебаевская толщина - толщина двойного электрического слоя, который появляется на поверхности объекта. Первый слой обычно включает ионы, которые связываются с поверхностью путем химического взаимодействия. Второй слой обычно включает ионы, которые связываются с вышеупомянутыми первыми ионами слоя через кулоновское взаимодействие.

[0046] В одном варианте воплощения изобретения слои градиентной рекомбинационной области, независимо в каждом примере, имеют толщину приблизительно 1 нм, 2 нм, 3 нм, 5 нм, 7 нм, 10 нм, 12 нм, 15 нм, 17 нм, 20 нм, 22 нм, 25 нм, 27 нм, 30 нм, 32 нм, 35 нм, 40 нм, 45 нм, 50 нм, 55 нм или 60 нм. В одном варианте воплощения каждый слой градиентной рекомбинационной области, независимо в каждом примере приблизительно имеет толщину 1 нм, 10 нм, 20 нм, 30 нм, 40 нм, 50 нм или 60 нм. В другом варианте воплощения слой триокиси молибдена имеет толщину около 10 нм. В еще одном варианте воплощения изобретения слои триокиси молибдена ITO, AZO и TiO2 имеют толщину 10 нм, 50 нм, 50 нм и 40 нм, соответственно.

[0047] В еще одном варианте воплощения настоящее изобретение обеспечивает рабочую функцию в градиентной рекомбинационной области, которая уменьшается от величины около 0,2 эВ рабочей функции светопоглощающего полупроводникового слоя до величины около 0,2 эВ электроноакцепторного полупроводникового слоя. В одном варианте воплощения градиентная рабочая функция представляют собой пошаговый градиент, имеющий, по меньшей мере, две рабочие стадии. В некоторых других вариантах воплощения градиентная рабочая функция - пошаговый градиент, включающий точно три стадии.

[0048] Рабочие функции могут быть получены ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопией (UPS). Рабочие функции МоО3 имели энергию около 5,4 эВ; для ITO наблюдаемая рабочая функция имела энергию около 4,8 эВ; для AZO и TiO2 наблюдаемая рабочая функция обладала энергией 4,1 эВ. Величины сродства с электронами AZO и TiO2 были порядка 4,1 эВ и 4,0 эВ соответственно. Границы зоны были получены, комбинируя ионизационные потенциалы UPS с запрещенными зонами при поглощении излучения в оптическом диапазоне. Например, AZO и TiO2, имели электронное сродство 4,1 эВ и 4,0 эВ соответственно. Эти величины могут быть подтверждены циклическими вольтамперными характеристиками, которые обеспечивают электронное сродство непосредственно с помощью альтернативного измерения.

[0049] В некоторых вариантах воплощения рекомбинационная область включает множество подслоев, и каждый подслой имеет равномерную рабочую функцию. В этом варианте воплощения изобретения подслои расположены так, что слои подслоев рабочей функции уменьшаются по направлению к электроноакцепторному полупроводниковому слою.

[0050] В другом варианте воплощения изобретения рекомбинационная область включает множество подслоев. Примеры этих подслоев включают, без ограничения, окись индия и олова, легированную алюминием окись цинка и двуокись титана. Другой пример этих подслоев включает, без ограничения, окись индия и олова и двуокись титана. Еще один пример включает, без ограничения, одиночный материал с неоднородной рабочей функцией и градиентной рабочей функцией.

[0051] В одном варианте воплощения рекомбинационная область по настоящему изобретению включает сильнолегированную окись индия и олова n-типа в омическом контакте со светопоглощающим слоем одной из пары фотоэлектрических переходов. В некоторых других вариантах воплощения слой триокиси молибдена расположен между сильнолегированным слоем глубокой рабочей функции, например, окиси индия n-типа и окиси олова, и светопоглощающим полупроводниковым слоем (см. фигуру 7). В некоторых вариантах воплощения триокись молибдена находится в омическом контакте и с сильнолегированным слоем глубокой рабочей функции, и со светопоглощающим полупроводниковым слоем. Сильнолегированная окись индия и олова n-типа также формирует электрический переход с легированной алюминием окисью цинка промежуточной рабочей функции. Легированная алюминием окись цинка промежуточной рабочей функции расположена между сильнолегированной окисью индия и олова n-типа и слаболегированной двуокисью титана рекомбинационной области. Слаболегированная двуокись титана рекомбинационной области также находится в омическом контакте с электроноакцепторным слоем другой пары фотоэлектрических переходов.

0052] В другом варианте воплощения рекомбинационная область включает сильнолегированную окись индия и олова n-типа в омическом контакте со светопоглощающим слоем одной из пары фотоэлектрических переходов. Сильнолегированная окись индия и олова n-типа также формирует электрический переход с легированной алюминием окисью цинка промежуточной рабочей функции. Легированная алюминием окись цинка промежуточной рабочей функции расположена между сильнолегированной окисью индия и олова n-типа и слаболегированным слоем двуокиси титана. Слаболегированная двуокись титана рекомбинационной области также находится в омическом контакте со светопоглощающим слоем другой пары фотоэлектрических переходов.

[0053] В еще одном варианте воплощения по настоящему изобретению рекомбинационная область включает нелегированную окись цинка (i-ZnO) в омическом контакте с окисью цинка n-типа (n-ZnO), который, в свою очередь, находится в омическом контакте со слоем окиси индия и олова (ITO).

[0054] В другом варианте воплощения рекомбинационная область включает триокись молибдена в контакте с сильнолегированной окисью индия и олова n-типа глубокой рабочей функции. Сильнолегированная окись индия и олова n-типа глубокой рабочей функции также формирует электрический переход с легированной алюминием окисью цинка промежуточной рабочей функции. Окись индия и олова n-типа расположена между триокисью молибдена и легированной алюминием окисью цинка рекомбинационной области.

[0055] В еще одном варианте воплощения рекомбинационная область включает легированную алюминием окись