Индуктивный измеритель искривления трубчатого канала

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения искривлений трубчатых каналов, преимущественно в атомной энергетике. Сущность: индуктивный измеритель искривления трубчатого канала содержит индуктивные датчики зазора, соединенные с измерительной системой. Индуктивные датчики зазора выполнены в виде магнитопроводов (5) с возбуждающей (7) и измерительной (6) обмотками, закрепленных на держателях, установленных на корпусе измерителя, и замыкающих магнитных элементов (8), закрепленных на корпусе измерителя напротив разомкнутых магнитопроводов. Возбуждающие (7) и измерительные (6) обмотки установлены на магнитопроводах (5) соосно. Обмоточные провода этих обмоток и их выводы (10) выполнены из кабеля с минеральной изоляцией в металлической герметичной оболочке. Возбуждающие обмотки (7) подключены к генератору стабильного тока постоянной частоты. Измерительные обмотки (6) через усилители подключены к входам синхронных детекторов, управляемых от генератора стабильного тока. Технический результат: расширение функциональных возможностей измерителя. 4 ил.

Реферат

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения искривлений трубчатых каналов, преимущественно в атомной энергетике.

Известен индуктивный датчик перемещений по патенту РФ на изобретение №2474786. Датчик содержит индуктивную катушку, размещенную на одной из перемещаемых деталей, а на другой детали размещен магнитный сердечник, который при изменении зазора между деталями в большей или меньшей степени вводится внутрь катушки, изменяя, таким образом, ее индуктивность. Катушка питается импульсами тока от генератора стабильного тока и в моменты выключения импульсов в катушке индуцируется ЭДС, величина которой пропорциональна индуктивности катушки, т.е. глубине перемещения сердечника внутрь катушки и, соответственно, величине зазора между контролируемыми деталями.

Недостатком известного датчика является использование в нем медных проводов в органической изоляции, которые не могут работать в активной зоне ядерного реактора. Кроме того, конструкция рассмотренного датчика предполагает больше перемещения, десятки миллиметров, в то время как контролируемые зазоры в датчиках искривления каналов составляют величины до 2 мм.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является электромагнитный датчик перемещения по патенту РФ на изобретение №1301086. Датчик содержит Н-образный магнитопровод, на центральной перемычке которого размещены секции катушки возбуждения, а на его выступах, перпендикулярных к этой перемычке, размещены измерительные катушки. При изменении зазора между выступами магнитопровода и перемещаемой магнитной деталью происходит изменение сопротивления магнитной цепи, и, соответственно, величины магнитного потока и ЭДС измерительных катушек, которая измеряется соответствующей вторичной аппаратурой.

Недостатком известного устройства является относительно низкая надежность контроля искривления трубчатого канала в экстремальных условиях работы датчика измерителя внутри активной зоны ядерного реактора.

Задача изобретения состоит в исключении указанного недостатка, а именно, повышение надежности контроля искривления трубчатого канала в экстремальных условиях работы датчика измерителя.

Для исключения указанных недостатков в индуктивном измерителе искривления трубчатого канала, содержащем индуктивные датчики зазора, соединенные с измерительной системой, предлагается:

- индуктивные датчики зазора выполнить в виде разомкнутых магнитопроводов с возбуждающей и измерительной обмотками, закрепленными на одной из перемещаемых деталей, и замыкающих магнитных элементов, закрепленных на другой перемещаемой детали;

- возбуждающие и измерительные обмотки установить на разомкнутых магнитопроводах соосно;

- обмоточные провода этих обмоток и их выводы выполнить из кабеля с минеральной изоляцией в металлической герметичной оболочке;

- возбуждающие обмотки подключить к генератору стабильного тока постоянной частоты, а измерительные обмотки через усилители подключить ко входам синхронных детекторов, управляемых от генератора стабильного тока.

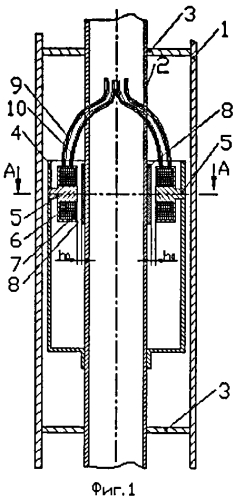

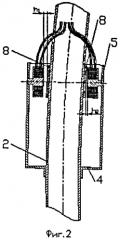

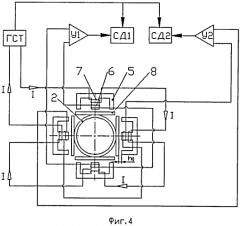

Сущность изобретения поясняется на чертежах, где на фиг. 1 и 2 представлены продольные осевые сечения устройства с прямым и изогнутым трубчатыми каналами; на фиг. 3 - поперечное сечение устройства, а на фиг. 4 - электрическая схема предложенного устройства.

На указанных чертежах приняты следующие позиционные обозначения: 1 - трубчатый канал; 2 - корпус измерителя; 3 - фиксатор; 4 - держатель магнитопровода; 5 - разомкнутый магнитопровод; 6 - измерительная обмотка; 7 - возбуждающая обмотка; 8 - замыкающий магнитный элемент; 9 - вывод возбуждающей обмотки; 10 - вывод измерительной обмотки.

Индуктивный измеритель искривления трубчатого канала содержит индуктивные датчики зазора, соединенные с измерительной системой и выполненные в виде разомкнутых магнитопроводов 5 с возбуждающей 7 и измерительной 6 обмотками, закрепленных на держателях 4, установленных на корпусе измерителя 2, и замыкающих магнитных элементов 8, закрепленных на корпусе измерителя 2.

Возбуждающие 7 и измерительные 6 обмотки установлены на магнитопроводах 5 соосно.

Обмоточные провода этих обмоток 7, 6 и их выводы 9, 10 выполнены из кабеля с минеральной изоляцией в металлической герметичной оболочке.

Возбуждающие обмотки 7 подключены к генератору стабильного тока постоянной частоты, а измерительные обмотки 6 через усилители подключены ко входам синхронных детекторов, управляемых от генератора стабильного тока.

Устройство работает следующим образом.

В трубчатый канал 1, искривление которого необходимо контролировать, вставляется корпус измерителя 2, который фиксируется в трубчатом канале 1 с помощью фиксатора 3, представляющего собой кольцо, плотно прилегающее к трубчатому каналу 1 и корпусу измерителя 2. По высоте трубчатого канала 1 располагается ряд фиксаторов 3, расстояние между ними выбирается из условия неискаженной передачи профиля искривления трубчатого канала 1 на корпус измерителя 2. На корпусе измерителя 2 закреплена цепочка держателей 4 разомкнутых магнитопроводов 5, их количество и расстояние между ними также выбирается в соответствии с заданной точностью контроля величины искривления, которое характеризуется радиусом искривления и отклонением оси корпуса от исходной прямолинейной в выбранной точке по высоте трубчатого канала 1 - т.н. стрелой прогиба. Каждый держатель 4 разомкнутых магнитопроводов 5 содержит четыре разомкнутых магнитопровода 5, выполненных в форме незамкнутого магнитопровода Ш-образной или горшкообразной формы. На разомкнутых магнитопроводах 5 соосно размещены измерительные 6 и возбуждающие 7 обмотки. Крепление разомкнутых магнитопроводов 5 в держателе 4 разомкнутых магнитопроводов 5 производится лазерной сваркой или высокотемпературной пайкой. На корпусе измерителя 2 напротив разомкнутых магнитопроводов 5 закреплены сваркой или пайкой замыкающие магнитные элементы 8. При использовании разомкнутых магнитопроводов 5 горшкообразной формы замыкающие магнитные элементы 8 выполнены в виде дисков из магнитного металла.

При прямолинейной оси трубчатого канала 1 ось корпуса измерителя 2 также будет прямолинейной, разомкнутые магнитопроводы 5 и замыкающие магнитные элементы 8 расположены симметрично относительно оси корпуса измерителя 2, все зазоры между разомкнутыми магнитопроводами 5 и замыкающими магнитными элементами 8 одинаковы и составляют величину h0. При искривлении трубчатого канала 1 аналогичным образом прогибается корпус измерителя 2, это приводит к изменению величины зазоров - на выпуклой стороне изогнутого корпуса измерителя 2 зазор увеличивается и становится в среднем равным hi, на вогнутой стороне зазор уменьшается до величины h2, т.е. h1>h0>h2. В устройстве в состав датчика искривления входят четыре разомкнутых магнитопровода 5 и соответствующее количество возбуждающих обмоток 7, измерительных обмоток 6 и замыкающих магнитных элементов 8. Такой состав и угловое расположение элементов датчика позволяет определить не только величину, но и азимутальное направление стрелы прогиба.

Соотношение между радиусом изгиба трубчатого канала 1 и величиной изменения зазора между разомкнутым магнитопроводом 5 и замыкающим магнитным элементом 8 зависит от длины держателя 4 и разомкнутого магнитопровода 5. Эта длина выбирается исходя из оптимального с точки зрения чувствительности и допустимой максимальной величины зазора коэффициента пропорциональности между радиусом изгиба и величиной зазора.

Возбуждающие обмотки 7 подключены к генератору стабильного тока (ГСТ) синусоидальной или прямоугольной формы, соответственно вокруг этих обмоток создается электромагнитное поле, силовые линии которого замыкаются через разомкнутые магнитопроводы 5, замыкающие магнитные элементы 8 и зазор h0. Основное сопротивление на пути магнитного потока создают зазоры h0 между разомкнутыми магнитопроводами 5 и замыкающими магнитными элементами 8. Между величиной зазора h0 и величиной магнитного потока существует обратно пропорциональная зависимость. С другой стороны, величина ЭДС измерительной обмотки 6 при постоянной частоте прямо пропорциональна величине потока, т.о. при увеличении зазора уменьшается ЭДС измерительной обмотки 6. Измерительные обмотки 6, расположенные на диаметрально противоположных разомкнутых магнитопроводах 5, соединены последовательно встречно, поэтому при отсутствии изгиба корпуса измерителя 2 и равной величине соответствующих зазоров h0 их суммарная ЭДС равна нулю. При наличии прогиба величины ЭДС противоположных измерительных обмоток 6 меняются в противоположных направлениях и суммарная ЭДС этих обмоток становится отличной от нуля. Ее величина и фаза зависят от величины и направления прогиба. Эта ЭДС через усилители У1 и У2 поступает на синхронные детекторы СД1 и СД2, управляемые частотой генератора стабильного тока ГСТ. На выходе синхронных детекторов СД1 и СД2 формируются напряжения постоянного тока, величина и знак которых соответствуют величине и направлению стрелы прогиба трубчатого канала 1 в соответствующем его сечении.

Особенностями рассмотренной электрической схемы являются использование генератора стабильного тока ГСТ и синхронных детекторов СД1 и СД2. Генератор стабильного тока (а не напряжения) обеспечивает постоянство намагничивающей силы - произведения величины тока I на количество витков возбуждающей обмотки 7. При использовании для питания этой обмотки генератора стабильного напряжения намагничивающая сила не была бы стабильной, т.к. с изменением температуры изменяется электрическое сопротивление проводов и выводов 9 возбуждающих обмоток 7 и, соответственно, величина протекающего через них тока. Использование синхронных детекторов СД1, СД2, в отличие от амплитудных, позволяет определить не только величину, но и фазу электрического сигнала, соответственно величину и азимут стрелы прогиба трубчатого канала 1. Кроме того, синхронный детектор является самым эффективным подавителем помех, т.к. пропускает только сигналы с частотой, управляющей его работой, т.е. с частотой генератора стабильного тока ГСТ.

Для слежения за динамикой изменения стрелы прогиба необходим непрерывный, а не периодический контроль степени искривления канала, причем этот контроль должен проводиться на работающем реакторе, когда температура теплоносителя в зоне контроля составляет 270°C, а плотность потока нейтронов более 1013 нейтрон/см2/сек. В таких условиях работы конструкционные материалы датчиков искривления должны отработать не менее года - периода между остановками реактора на планово-предупредительный ремонт (ППР), а лучше на все предполагаемое время работы реактора до полной выработки расчетного ресурса. Таким требованиям удовлетворяют индуктивные датчики искривления, конструктивные элементы которых выполнены из специальных сталей, стойких в реакторных условиях, а в качестве обмоточного провода катушек и выводов обмоток используется кабель с токоведущими жилами из нержавеющей стали или сплавов: хромель, алюмель, копель. В качестве изоляции в таких кабелях используется окись магния (MgO), стойкая в реакторных условиях в течение всего периода работы реактора. В указанных кабелях токоведущие жилы, окруженные изоляцией, заключены в стальную герметичную оболочку, стойкую при высоких температурах и радиационных потоках. Упомянутые кабели типов КТМС, КНМС разработаны и выпускаются для изготовления кабельных термопар и нагревателей, их токоведущие жилы имеют высокое удельное электрическое сопротивление, большие температурные коэффициенты электросопротивления и по этой причине в качестве обмоточных проводов индуктивных катушек в обычных условиях не используются. Необходимы специальные схемные решения, обеспечивающие работоспособность индуктивных датчиков, в конструкции которых используются указанные провода. В предложенном устройстве таким решением является использование генератора стабильного тока постоянной частоты и синхронных детекторов, управляемых частотой генератора стабильного тока.

Для проверки работоспособности предложенного индуктивного измерителя искривления трубчатого канала был изготовлен макет, представляющий собой пару индуктивных датчиков зазора, выполненных в виде горшкообразных разомкнутых магнитопроводов 5 диаметром 26 мм и высотой 7 мм, внутри которых соосно размещались возбуждающая обмотка 7 и измерительная обмотка 6, из жаростойких кабелей типа КТМС наружным диаметром 1 мм. На отдельной скобе крепились замыкающие магнитные сердечники 8 диаметром 26 мм таким образом, чтобы обеспечивались начальные воздушные зазоры 2 мм между разомкнутыми магнитопроводами 5 и замыкающими магнитными элементами 8. Выводы 9 обмоток возбуждения 7 подключались к генератору стабильного тока напряжением 5 В и частотой 200 Гц, а выводы 10 измерительных обмоток 6 подключались к синхронным детекторам, управление которыми производилось от генератора стабильного тока. При перемещении скобы с замыкающими магнитными элементами 8 вдоль осевой линии разомкнутых магнитопроводов 5 изменялись воздушные зазоры между разомкнутыми магнитопроводами 5 и замыкающими магнитными элементами 8, что приводило к изменению выходных сигналов измерительных обмоток 6 - при уменьшении зазора выходное напряжение соответствующей обмотки 6 увеличивалось, а при увеличении - уменьшалось. При этом обеспечивалась стабильная функциональная зависимость между величиной зазора и выходным напряжением обмотки 6 и повторяемость результатов соответствующих измерений, таким образом, была подтверждена работоспособность индуктивного датчика в качестве измерителя зазора и, соответственно, возможность его использования в качестве индуктивного измерителя искривления трубчатых каналов, входящих в состав активной зоны ядерного реактора.

Технический результат - расширение функциональных возможностей индуктивного измерителя искривления трубчатого канала, проявляющееся в том, что обеспечивается надежность контроля искривления в экстремальных условиях работы датчика измерителя внутри активной зоны ядерного реактора.

Индуктивный измеритель искривления трубчатого канала, содержащий индуктивные датчики зазора, соединенные с измерительной системой, отличающийся тем, что индуктивные датчики зазора выполнены в виде разомкнутых магнитопроводов с возбуждающей и измерительной обмотками, закрепленных на держателях, установленных на корпусе измерителя, и замыкающих магнитных элементов, закрепленных на корпусе измерителя напротив разомкнутых магнитопроводов, причем возбуждающие и измерительные обмотки установлены на разомкнутых магнитопроводах соосно, обмоточные провода этих обмоток и их выводы выполнены из кабеля с минеральной изоляцией в металлической герметичной оболочке, возбуждающие обмотки подключены к генератору стабильного тока постоянной частоты, а измерительные обмотки через усилители подключены ко входам синхронных детекторов, управляемых от генератора стабильного тока.