Рекомбинантные антитела против фактора роста эндотелия сосудов (vegf), полученные посредством мутагенеза вариабельной области

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биохимии. Описаны рекомбинантные антитела человека, которые распознают фактор роста эндотелия сосудов человека (VEGF-A), блокируют его взаимодействие с рецептором VEGFR2, и препятствуют его пролиферативному эффекту в условиях in vitro и проангиогенному эффекту в условиях in vivo. Антитела были получены путем комбинирования вариабельной области легкой цепи одного иммуноглобулина с другими тремя вариабельными областями тяжелой цепи. Также раскрыты вектор экспрессии и нуклеиновая кислота, кодирующая описанное антитело. Также описана фармацевтическая композиция, содержащая описанное антитело. Поскольку антитела были получены посредством мутагенеза вариабельной области иммуноглобулина человека, то они могут быть применены для иммунотерапии патологических форм, связанных с увеличением сосудистой сети, таких как, возрастная макулодистрофия, злокачественное новообразование и других.6 н. и 14 з.п. ф-лы, 10 ил., 14 табл., 16 пр.

Реферат

Область изобретения

Настоящее изобретение относится к области биотехнологии и фармацевтической промышленности, в частности, к разработке и применению рекомбинантных антител человека, которые специфически распознают фактор роста эндотелия сосудов А человека (сокращенно VEGF-A) (Ferrara, N. et al. 2003. Nature Medicine 9: 669-676). Различные типы рекомбинантных антител, охватываемые настоящим изобретением, были получены путем комбинирования вариабельной области легкой цепи (VL) с другими тремя вариабельными областями тяжелой цепи (VH) одного и того же иммуноглобулина методами генной инженерии. Рекомбинантные антитела, распознающие эпитоп VEGF-A, не описанные ранее, блокируют взаимодействие VEGF-A со своим рецептором VEGFR2, и в результате чего, препятствуют стимулирующему и проангиогенному эффекту VEGF-A в условиях in vitro и in vivo. Благодаря этим свойствам, новые рекомбинантные антитела человека могут использоваться для иммунотерапии патологических образований, связанных с увеличением сосудистой сети, таких как, возрастная макулодистрофия, злокачественное новообразование, ревматоидный артрит и других.

Существующий уровень техники

Процесс образования новых кровеносных сосудов из уже существующих (ангиогенез) регулируется соотношением про- и антиангиогенных факторов, которые влияют на сосудистый эндотелий и его клетки-предшественники в костном мозге. Факторы роста эндотелия сосудов являются семейством молекул, которые непосредственным и определенным образом вызывают образование новых сосудов (Leung, D. et al. 1989. Science 246:1306-1309). Это семейство включает сосудистый фактор проницаемости (сокращенно VPF), также известный как фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), плацентарный фактор роста (сокращенно PLGF), тромбоцитарный фактор роста А и В (сокращенно PDGF), и другие молекулы, относящиеся структурно и биохимически к VEGF-A, которые были обозначены как, VEGF-В, VEGF-С, VEGF-D и VEGF-Е (Olofsson, B. et al. 1996. Proc Natl Acad Sci USA 93: 2576-2581; Joukov, V. et al. 1996. EMBO J 15:290-298; Yamada, Y. et al. 1997. Genomics 42:483-488; Ogawa, S. et al. 1998. J Biol Chem 273:31273-31282).

VEGF-А - гомодимерный гликопротеин, образованный двумя субъединицами массой 23 кДа (Ferrara, N. et al. 1989. Biochem Biophys Res Comun 161:851-858). Существует пять изоформ, возникших в результате дифференциального сплайсинга одной и той же рибонуклеиновой кислоты (РНК). Они содержат две мембрансвязанные изоформы (VEGF 189 и VEGF 206) и три, секретирующихся в виде растворимых факторов (VEGF 121, VEGF 145 и VEGF 165). VEGF 165 наиболее широко распространен в тканях млекопитающих, за исключением сердца и легких, где преобладает VEGF 189 (Neufeld G et al. 1995. Canc Met Rev 15:153-158). В плаценте очень высока экспрессия VEGF 121 (Shibuya, M. 1995. Adv Cancer Res 67:281-316). Семейство молекул VEGF проявляет свои функции и эффекты путем связывания с тирозинкиназными клеточными рецепторами III класса, которые содержат VEGFR1 (Flt1), VEGFR2 (KDR/Flk1) и VEGFR3 (Flt4) (Kaipainen, A. 1993. J Exp Med 178:2077-2088).

VEGF-A является наиболее изученным и охарактеризованным белком данного семейства и уже описаны некоторые заболевания, при которых этот белок связывают с патогенетическим процессом (Carmeliet, P. y Jain, RK. 2000. Nature 407:249-257; Kuwano M, et al. 2001. Intern Med 40:565-572). Гиперэкспрессия VEGF-A связана с ростом опухолей различного генеза и локализации, а также и с их метастазированием (Grunstein, J. et al. 1999. Cancer Res 59:1592-1598). При определенных опухолях, клетки, которые экспрессируют три основные изоформы VEGF-A (121, 165 и 189), являются единственными быстрорастущими в условиях in vivo (Grunstein, J. 2000. Mol Cell Biol 20:7282-7291).

VEGF-A также связывают с хроническими воспалительными процессами, такими как, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона (Kanazawa, S. et al. 2001. Am J Gastroenterol 96:822-828), псориаз (Detmar, M. et al. 1994. J Exp Med 180:1141-1146), респираторный дистресс-синдром (Thickett, DR. et al. 2001. Am J Respir Crit Care Med 164:1601-1605), атеросклероз (Celletti, FL. et al. 2001. Nat Med 7:425-429), эндометриоз (McLaren, J. 2000. Hum Reprod Update 6:45-55), астма (Hoshino, M. et al. 2001. J Allergy Clin Immunol 107:295-301), ревматоидный артрит и остеоартрит (Pufe, T. et al. 2001. J Rheumatol 28:1482-1485), тиреоидит (Nagura, S. et al. 2001. Hum Pathol 32:10-17), диабет и ретинопатия новорожденных (Murata, T. et al. 1996. Lab Invest 74:819-825; Reynolds, JD. 2001. Paediatr Drugs 3:263-272), макулодистрофия и глаукома (Wells, JA. et al. 1996. Br J Ophthalmol 80:363-366), отек мягких тканей (Kaner, RJ. et al. 2000. Am J Respir Cell Mol Biol 22:640-641), ожирение (Tonello, C. et al. 1999. FEBS Lett 442:167-172), гемангиома (Wizigmann, S. y Plate, KH. 1996. Histol Histopathol 11:1049-1061), воспалительные артропатии (Bottomley, MJ. et al. 2000. Clin Exp Immunol 119:182-188) и отторжение трансплантата (Vasir, B. et al. 2001. Transplantation 71:924-935).

Перспективный терапевтический метод для многих из вышеперечисленных заболеваний основан на ингибировании активности проангиогенных факторов, которые вызывают образование аномальных кровеносных сосудов, посредством молекул, способных нейтрализовать их действие. Многие из новых терапевтических стратегий, основанных на ингибировании ангиогенеза, в особенности для злокачественных новообразований, основаны на блокировании VEGF-A и/или его рецепторов. Среди препаратов, разрешенных для клинического исследования, авторы выделяют: (1) моноклональные антитела, которые блокируют VEGF-A или KDR-рецептор, (2) ингибиторы металлопротеиназ, такие как, неовастат и приномастат, (3) ингибиторы VEGF, такие как талидомид, сурамин, тропонин I и IFN-α, (4) блокаторы рецепторов VEGF, такие как, SU5416, FTK787 и SU6668, (5) индукторы апоптоза опухоли эндотелия, такие как Эндостатин и CA4-P, а также, (6) рибозимы, которые снижают экспрессию VEGF или его рецепторов (ангиозим).

Из всего вышеперечисленного, антитела и фрагменты антител, которые нейтрализуют проангиогенный эффект VEGF-А, наиболее распространены для применения в качестве терапевтических средств. В медицинской практике гуманизированное рекомбинантное антитело бевацизумаб (коммерческое название -Авастин (Ferrara, N. et al. 2005. Biochem Biophys Res Comun 333:328-335; Kim, KJ. et al. 1992. Growth Factors 7:53-64), которое распознает VEGF-А человека и нейтрализует его проангиогенный эффект, было разрешено к применению в нескольких странах для лечения опухолей различного генеза (Allison, M. 2010. Nature Biotechnology, 28(9):879-880).

За последнее время в некоторых странах было получено разрешение на применение ранибизумаба (коммерческое название - люцентис) (Gaudreault, J. et al. 2005. Invest Ophthalmol Visual Sci 46:726-733) для лечения возрастной макулодистрофии, ее экссудативной формы. Ранибизумаб представляет собой Fab-фрагмент рекомбинатного антитела, разработанный путем обработки бевацизумаба методами генной инженерии. Инъекция ранибизумаба в стекловидное тело нейтрализует локально продуцируемый VEGF-А и нарушает неоангиогенез в глубоких слоях сетчатки, который лежит в основе данного заболевания.

Кроме примеров с бевацизумабом и ранибизумабом, которые уже зарегистрированы органами санитарного надзора, имеются сообщения по другим антителам и фрагментам антител, которые распознают и нейтрализуют VEGF человека (Muller, Y. et al. 1997. Proc Natl Acad Sci USA 94:7192-7197; Asano, M. et al. 1998. Hybridoma 17:185-190; Vitaliti A. et al. 2000. Cancer Res 60:4311-4314; Brekken, RA. y Thorpe, PE. 2001. J Controlled Release 74:173-181; Jayson, G. et al. 2002. JNCI 94:1484-1493; Brekken, RA. et al. 2000. Cancer Res 60:5117-5124; Fuh, G. et al. 2006. J Biol Chem 281:6625-6631; US 5730977; WO2008/052489 A1).

2H1 - одноцепочечный фрагмент Fv антитела человека (сокращенно scFv), который специфически распознает VEGF человека (WO2008/052489 A1). 2H1 был получен из исходного scFv человека библиотеки филаментного фагового дисплея. 2H1 scFv специфичен для VEGF-А человека, однако, проявляет низкую аффинность к этой молекуле. Это может быть объяснено, если принять во внимание, что библиотека, из которой он взят, была создана из исходных вариабельных областей, полученных из лимфоидных клеток человека из различных источников (периферической крови, селезенки, миндалин, костного мозга) и от разных здоровых индивидов (Rojas G., et al. 2005. Biochem Biophys Res Comun 336:1207-1213). Как известно из существующего уровня техники, отображенный фагом scFv из библиотек наивных вариабельных областей, может продуцировать антитела средней и низкой аффинности к их специфическим антигенам. Это может быть хорошо известно в случае собственных антигенов, а также, и в данном случае (Marks J.D., et al. 1991. J. Mol. Biol. 222:581-597). Средняя или низкая аффинность антитела, как правило, соответствует наличию малого числа мутаций в вариабельных областях относительно последовательностей иммуноглобулина зародышевой линии, из которого они возникли. Низкоаффинные рекомбинантные антитела обладают недостаточным действием при иммунохимическом применении и терапевтических методах в условиях in vivo, по сравнению со сходными молекулами, обладающими высокой аффинностью к тому же самому антигену.

В настоящее время интерес направлен на создание новых антител, которые нейтрализуют эффекты VEGF человека, и также могут быть использованы в терапии образований, которые обнаруживаются вследствие чрезмерного ангиогенеза.

Описание изобретения

Настоящее изобретение решает вышеупомянутую проблему, поскольку предлагает новые рекомбинантные антитела человека, которые специфически распознают VEGF-А человека.

Различные рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, показывают превосходные иммунохимические, биологические и терапевтические характеристики по сравнению со сходными молекулами, полученными из 2Н1 фрагмента антитела scFv. Для разработки таких антител, были вызваны мутации в гипервариабельных участках 3 (CDR3) вариабельных областей легкой VL и тяжелой VH цепи 2Н1 фрагмента антитела scFv. Новые мутированные вариабельные участки, выбранные для лучшего распознавания VEGF-А человека с использованием технологии филаментного фагового дисплея, были скомбинированы с помощью методов генной инженерии для получения новых связывающих участков антитела с нужными усовершенствованными и принципиально новыми иммунохимическими и биологическими свойствами. В этой работе был впервые проведен анализ последовательностей генов, кодирующих 2Н1 scFv фрагмент антитела, который показал, что CDR3 VL и VH имели очень небольшие изменения относительно V, D и/или J областей первоначального гена человека зародышевого типа. Это обнаружение объяснило низкую аффинность 2Н1 к антигену.

Затем была разработана подробная стратегия мутагенеза, направленная исключительно на последовательности гена, кодирующего домены CDR3 областей VL (8 аминокислотных остатков) и VH (7 аминокислотных остатков) 2Н1 фрагмента антитела scFv. Метод «Экономного мутагенеза» (сокращенно PM) (Balint, R. y Larrick J.W. 1993. Gene, 137:109-118) был использован для того, чтобы вызвать мутации. В РМ был проведен анализ мутированных последовательностей и минимальные изменения, которые могли изменить характеристики связывающего участка антитела обработаны на компьютере, принимая во внимание существующую информацию по известным иммуноглобулиновым последовательностям, предоставляемую базами данных общего пользования. Используя вырожденные синтетические олигонуклеотиды и полимеразную цепную реакцию (ПЦР), РМ продуцировал миллионы новых мутантов для нужного участка гена за очень короткий промежуток времени.

РМ использовали независимо на доменах CDR3 областей VL и VH 2Н1 scFv фрагмента антитела, и, путем клонирования новых вариабельных областей в подходящий фагмидный вектор, были продуцированы две большие библиотеки scFv фрагмента антитела (приблизительно 5×108 фрагментов), в которых связывающие участки мутировали в вышеупомянутые аминокислотные последовательности (Пример 1). В библиотеке, обозначенной №1, исходный 2Н1 scFv фрагмент антитела области VL был сохранен, связанный с миллионами новых областей VH, мутированных в CDR3. В библиотеке, обозначенной №2, исходный 2Н1 scFv фрагмент антитела области VH был сохранен, связанный с миллионами новых областей VL, мутированных в CDR3.

Представленные фагом новые фрагменты антител scFv, характерные для двух библиотек, были отобраны против VEGF-А человека, одновременно используя увеличение концентрации растворимого 2Н1 scFv, чтобы способствовать выделению новых scFv фрагментов антител с высокой аффинностью к VEGF-А (Пример 2).

Начиная с новых клонов scFv фрагментов, представленных каждой из двух библиотек, экспериментальная оценка их относительного распознавания VEGF-А была осуществлена с помощью ELISA, по отношению к 2Н1 scFv, также обнаруженных фагом (Пример 2). Эти эксперименты показали, какая из мутированных вариабельных областей VL и VH представляет превосходные характеристики распознавания антигена и аффинности к новым фрагментам.

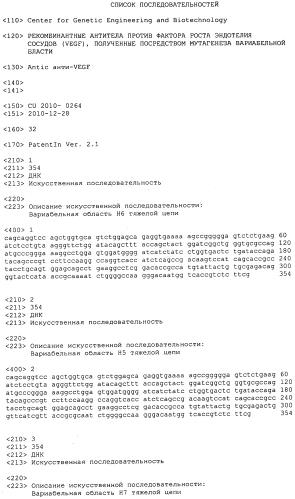

Новые идентифицированные вариабельные области были секвенированы для определения нуклеотидного состава новых CDR3. Что касается новых доменов CDR3 области VH, из лучших scFv фрагментов антител, отобранных из библиотеки №1, все эти домены имели различные аминокислотные последовательности, как среди своих, так и в отношении исходного VH 2Н1 scFv фрагмента антитела (Пример 2, таблица 2). scFv фрагменты антител с лучшим распознаванием антигена были обозначены как 3F3, 3E3 и 4D8, и содержали новые области VH. 3F3 scFv, содержащий VH, был обозначен авторами изобретения, как Н6 (SEQ ID NO:1 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:4 для расшифрованной аминокислотной последовательности). 3E3 scFv, содержащий VH, был обозначен авторами изобретения, как Н5 (SEQ ID NO:2 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:5 для расшифрованной аминокислотной последовательности). 4D8 scFv, содержащий VH, был обозначен авторами изобретения, как Н7 (SEQ ID NO:3 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:6 для расшифрованной аминокислотной последовательности).

Что касается новых доменов CDR3 области VL из лучших scFv фрагментов антител, отобранных из библиотеки №2 (Пример 2, таблица 3), авторы определили, что мутации в новых scFv фрагментах антител были объединены в отдельные позиции относительно исходного домена. В 3-х из 4-х scFv фрагментов с лучшим распознаванием VEGF человека, 7 из 8 остатков CDR3 были сохранены, с одной аминокислотой в пятой позиции, которая изменялась от одного положения к другому. Результаты этого анализа показывают на возможность увеличения связи между сайтом связывания и антигеном, что могло быть изучено в дальнейшем путем продуцирования дополнительных замен в отдельной пятой позиции. Новые scFv фрагменты антител, обнаруженные фагом были позже сконструированы, принимая за основу типичный VL CDR3 из группы с лучшим связыванием, где последовательность CDR3, кодирующая пятую аминокислоту, была заменена для того, чтобы продуцировать аминокислоты P, E или D. Новые клоны области VL, которые были, таким образом, продуцированы, обозначены L1, L2 и L3, соответственно.

Из этих замен, одна, содержащая аминокислоту D, оказалась единственной, которая дала в качестве результата scFv фрагмент антитела с лучшим распознаванием антигена, отображенный фагом, по отношению к двум другим новым мутантам, всех предшествующих VL мутантов, и, безусловно, исходного 2Н1 scFv (Пример 3, таблица 4).

Чтобы продолжить улучшение характеристик распознавания антигена, авторы объединили далее VH области Н6, Н5 и Н7, установленные как лучшие из библиотеки №1, с новым L3 области VL (SEQ ID NO:7 для нуклеотидной и SEQ ID NO:8 для расшифрованной аминокислотной последовательности). Этим трем новым scFv фрагментам антител, единожды отображенным фагом, обозначенным как L3H6, L3H5 и L3H7, было проведено сопоставление по аффинности к VEGF-А, относительно 2Н1 scFv фрагмента антитела и других scFv, отображенных фагом, отобранных из библиотек №1 и №2 (Пример 4, таблица 5). Это исследование показало, что три новых scFv фрагмента антител L3H6, L3H5 и L3H7, обнаруженных фагом, превосходят все другие scFv. Среди этих трех, L3H6 является единственным, показывающим лучшее IC50 в реакции ингибирования, с указанием на то, что необходимо добавлять большее количество растворимого 2Н1 scFv фрагмента в реакцию, чтобы ингибировать среднее связывание L3H6 с VEGF человека.

В различных вариантах осуществления настоящего изобретения, гены, кодирующие вариабельные области Н6 (SEQ ID NO:1), H5 (SEQ ID NO:2), H7 (SEQ ID NO:3) и L3 (SEQ ID NO:7) были использованы для создания различных типов рекомбинантных антител: (а) растворимые scFv фрагменты, обозначенные как, scFv L3H6, scFv L3H5 и scFv L3H7, (b) растворимые фрагменты Fab, обозначенные как, Fab L3H6, Fab L3H5 и Fab L3H7, и (с) бивалетные антитело-подобные молекулы scFv2-Fc L3H6, scFv2-Fc L3H5 и scFv2-Fc L3H7.

Для создания рекомбинантных фрагментов антител scFvL3H6, scFvL3H5 и scFvL3H7, гены, кодирующие области VH Н6 (SEQ ID NO:1), H5 (SEQ ID NO:2), H7 (SEQ ID NO:3), были скомбинированы с областью VL L3 (SEQ ID NO:7), заполнены с помощью линкерного сегмента в следующем порядке VH-линкер-VL, используя вектор pACR.1 (Пример 5). Вектор pACR.1 сконструирован для экспрессии рекомбинантных белков в бактериальной периплазме, и добавляет к С-концу молекул пептидный домен c-myc, подходящий в качестве метки для аналитических целей, за которым следует шестой гистидиновый домен, чтобы облегчить очистку с помощью металл-аффинной хроматографии (сокращенно IMAC) (Porath J. 1992. Prot. Expr. Purif. 3:263-281). Фрагменты антитела scFv L3H6 (SEQ ID NO:9 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:10 для аминокислотной последовательности), scFv L3H5 (SEQ ID NO:11 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:12 для аминокислотной последовательности) и scFv L3H7 (SEQ ID NO:13 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:14 для аминокислотной последовательности), с очевидным молекулярным весом приблизительно 29 кДа в додецилсульфат-натриевом полиакриламидном гель-электрофорезе (сокращенно SDS-PAGE), могут быть получены из среды для культивирования трансформированных бактерий, и легко очищены с помощью IMAC.

Для создания рекомбинантных фрагментов Fab антител Fab L3H6, Fab L3H5 и Fab L3H7, гены, кодирующие последовательности, содержащиеся в вариабельных областях Н6 (SEQ ID NO:1), H5 (SEQ ID NO:2), H7 (SEQ ID NO:3) и L3 (SEQ ID NO:7) были клонированы в вектор pFabHum-1 (Пример 9). Плазмида pFabHum-1 является бицистронным вектором, сконструированным для экспрессии фрагмента Fab с СН1 иммуноглобулина человека и константными участками С Lambda в бактериальной периплазме. Вектор добавляет 6 гистидиновый и c-myc домен к С-концу клонированной молекулы. В этой плазмиде, области Н6, Н5 и Н7 были генетически связаны с константным участком СН1, в то время как L3 был связан с константным участком С Lambda, приводя в результате к Fab фрагментам антител Fab L3H6 (с нуклеотидными последовательностями SEQ ID NO:15 и SEQ ID NO:16, которые кодируют аминокислотные последовательности SEQ ID NO:17 и SEQ ID NO:18), Fab L3H5 (с нуклеотидными последовательностями SEQ ID NO:19 и SEQ ID NO:20, которые кодируют аминокислотные последовательности SEQ ID NO:21 и SEQ ID NO:22) и Fab L3H7 (с нуклеотидными последовательностями SEQ ID NO:23 и SEQ ID NO:24, которые кодируют аминокислотные последовательности SEQ ID NO:25 и SEQ ID NO:26).

Фрагменты антител Fab L3H6, Fab L3H5 и Fab L3H7 экспрессируют в Escherichia coli и очищают с помощью IMAC из культуральной среды трансформированных бактерий, и имеют очевидный молекулярный вес приблизительно 50 кДа в неденатурирующем SDS-PAGE.

Бивалентные рекомбинантные антитела scFv2-Fc L3H6, scFv2-Fc L3H5 и scFv2-Fc L3H7 содержат последовательности фрагментов антител scFv L3H6, L3H5 и L3H7, связанные в каждом положении с 3′-последовательностью, которая кодирует 10 аминокислотный линкер, за которым следует нуклеотидная последовательность, кодирующая шарнир, домены СН2 и СН3 иммуноглобулина IgG1 человека. Упомянутые антитела были получены с помощью клонирования ПЦР-продуктов генов, кодирующих вышеуказанные scFv фрагменты, в векторе pVSJG-HucFc (Пример 10). Вектор pVSJG-HucFc был сконструирован для экспрессии антитело-подобных молекул, которые содержат два одинаковых scFv, связанных с Fc иммуноглобулина типа IgG1 человека, в клетках млекопитающих. Молекулы scFv2-Fc L3H6 (SEQ ID NO:27 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:28 для аминокислотной последовательности), scFv2-Fc L3H5 (SEQ ID NO:29 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:30 для аминокислотной последовательности) и scFv2-Fc L3H7 (SEQ ID NO:31 для нуклеотидной последовательности и SEQ ID NO:32 для аминокислотной последовательности) были созданы в супернатанте клеток СНО (клетки яичников китайских хомячков), трансфицированных с соответствующими плазмидами. Молекулы scFv2-Fc, очищенные с помощью протеина А или протеина G аффинной хроматографии, показывают очевидный молекулярный вес между 100 и 120 кДа в SDS-PAGE.

Целью настоящего изобретения являются рекомбинантные антитела, являющиеся принципиально новыми по отношению к другим антителам и фрагментам антител, которые распознают или нейтрализуют VEGF-A человека, включая и те, которые получены из исходных вариабельных областей 2H1 scFv фрагмента антитела. Это происходит потому, что целью настоящего изобретения являются рекомбинантные антитела:

(а) Имеют принципиально новые последовательности ДНК в их вариабельной области CDR3. Это позволяет отличить их от других антител против VEGF-A, которые описаны другими авторами, также как и тех, которые получены из гибридом (Kim, KJ. et al. 1992. Growth Factors 7:53-64; Muller, Y. et al. 1997. Proc Natl Acad Sci USA 94:7192-7197; Asano, M. et al. 1998. Hybridoma 17:185-190; Schaeppi, JM. et al. 1999. J Cancer Res Clin Oncol 125:336-342; Brekken, RA. et al. 2000. Cancer Res 60:5117-5124; Brekken, RA. and Thorpe, PE. 2001. J Controlled Release 74:173-181), или получены изменением клеток человека вирусной трансформацией (US 5730977), модификацией уже существующих антител с помощью методов генной инженерии (Jayson, G. et al. 2002. JNCI 94:1484-1493; Ferrara, N. et al. 2005. Biochem Biophys Res Comun 333:328-335), а также тех, которые получены из библиотек фрагментов антител человека (Vitaliti A. et al. 2000. Cancer Res 60:4311-4314; Fuh, G. et al. 2006. J Biol Chem 281:6625-6631).

Относительно областей VL и VH 2H1 фрагмента scFv антитела (WO2008/052489 A1), антитела, описанные в настоящем изобретении, также отличаются. Области VH H6 (SEQ ID NO:4), H5 (SEQ ID NO:5) и H7 (SEQ ID NO:6) различаются по всем 7 аминокислотам CDR3 по отношению к 2H1. Область VL L3 (SEQ ID NO:8) отличается по 3 из 8 аминокислот CDR3 по отношению к 2H1.

b) Обладают иммунохимической специфичностью к VEGF-A человека в отличие от тех фрагментов Fab антитела человека, которые получены из других библиотек (Fuh, G. et al. 2006. J Biol Chem 281:6625-6631), а также с теми, которые в бевацизумабе. В отличие от антител, описанных в настоящем изобретении, бевацизумаб не способен распознавать VEGF мыши. Кроме этого, бевацизумаб обнаруживает редуцированный VEGF-A, в то время как антитела, описанные в настоящем изобретении, не могут обнаружить. В примерах 6, 7 и 9 настоящего изобретения описано, как новые рекомбинантные антитела обладают также отличным и превосходным распознавание VEGF-A человека, по отношению к 2H1 фрагмента scFv антитела и рекомбинантным антителам, полученным из 2H1 (WO2008/052489 A1).

(с) Фрагмент антитела scFv L3H6 и рекомбинантные антитела, полученные из него (Fab L3H6 и scFv2-Fc-L3H6) распознают функциональный эпитоп VEGF-A человека, который отличается от всех остальных, установленных другими антителами, нейтрализующими эффекты VFGF-A человека (Muller, Y. et al. 1997. PNAS USA 94:7192-7197; Muller, AY. et al. 1998. Structure 6:1153-1167; Schaeppi, JM. et al. 1999. J Cancer Res Clin Oncol 125:336-342; Brekken, RA. et al. 2000. Cancer Res 60:5117-5124; Fuh, G. et al. 2006. J Biol Chem 281:6625-6631; WO2005012359; WO2008/052489 A1). Новый функциональный эпитоп, обнаруженный в VEGF-A человека с помощью новых рекомбинантных антител ScFv L3H6, Fab L3H6 и scFv2-Fc-L3H6, которые описаны в настоящем изобретении, имеет в качестве незаменимых аминокислот остатки К101, R103, E105 и Y25 (Пример 11). Если эти аминокислоты замещены, распознавание антител, описанных в настоящем изобретении, сильно затруднено.

Новые рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, могут связываться с растворимым VEGF-A человека, VEGF-A человека, адсорбированном на твердой поверхности, или VEGF-A человека, связанном с клетками человека или близкими к ним, которые продуцируют этот фактор, среди последних, клетки, представленные в опухолях человека, которые растут у “голых” мышей.

Новые рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, специфически распознают изоформы 121 и 165 VEGF-А человека, определяют VEGF мыши и блокируют взаимодействие VEGF-A с рецептором VEGFR2, но не с рецептором VEGFR1. Последние два свойства отличают новые рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, от бевацизумаба и ранибизумаба.

Новые рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, имеют более высокую аффинность к VEGF-A человека, чем те, которые получены из 2H1 scFv фрагмента антитела, как показано в Примере 8. Следовательно, эти новые антитела имеют превосходные характеристики по отношению к ScFv 2H1 и антителам, полученным из 2H1, по тестам, которые оценивают: (а) блокирование связи VEGF и VEGFR2 (Пример 7), (b) ингибирование пролиферации эндотелиальных клеток в культуре, в условиях стимуляции VEGF-A человека (Пример 12), (c) ингибирование подкожного ангиогенеза у мышей, вызванного гранулами матригеля, которые содержат VEGF (Пример 13), а также, ингибирование роста опухолей человека, трансплантированных “голым” мышам (Пример 14).

Определение терминов, используемых в настоящем изобретении

Антигенсвязывающий участок

Этот термин описывает часть антитела, которое специфически взаимодействует с антигеном (или его частями). Участок связывания антитела формируется, в основном, двумя вариабельными областями антитела - вариабельными областями легкой (VL) и тяжелой (VH) цепей. Участок связывания антитела формируется нековалентными взаимодействиями вариабельных областей. Участок связывания антитела может быть искусственно стабилизирован посредством сцепления двух вариабельных областей с пептидом, который не будет препятствовать свойствам специфического связывания антигена. Таким вариантом является фрагмент типа scFv. В природе, участки связывания антител соединены с помощью нековалентных взаимодействий вариабельных областей, усиленных нековалентными взаимодействиями CH1 и CL (Kappa и Lambda) константных доменов, а также дисульфидной связью, установленной между цистеином, присутствующим в CL, и другим цистеином, расположенном в шарнирном участке тяжелой цепи антитела. Полные нативные антитела имеют два или более одинаковых антигенсвязывающих участков.

Рекомбинантные антитела

Этот термин описывает иммуноглобулин или его части, продуцированные полностью или частично в синтетической форме, с помощью методов рекомбинантной ДНК или искусственного синтеза генов, со специфическим распознаванием антигена посредством одного или более антигенсвязывающих участков (Gavilondo, J. Y Larrick. J.W. 2000. Biotechniques 29:128-136). Примерами рекомбинантных антител являются, так называемые, химерные и гуманизированные антитела, в которых генная инженерия используется для связывания вариабельных участков генов (или их частей), полученных от одного вида, с константными участками иммуноглобулинов другого вида. Среди рекомбинантных антител авторы изобретения также нашли фрагменты антител, продуцированных с помощью генной инженерии, которые охватывают один или более антигенсвязывающих участков. Примерами рекомбинантных фрагментов антител являются: (i) фрагмент Fab, который содержит иммуноглобулиновые домены VL, VH, CL и СН1; (ii) фрагмент Fd, состоящий из доменов VH и СН1; (iii) фрагмент Fv, состоящий из одного антитела VL и VH; (iv) фрагмент scFv, где домены VH и VL этого антитела скомбинированы в различном порядке (VH-VL или VL-VH) с пептидным линкером, который позволяет двум вариабельным областям связать и сформировать антигенсвязывающий участок (Bird et al. 1998. Science 242:423-426; Huston et al. 1998. PNAS USA 85:5879-5883); (v) "ди-антитела", которые являются поливалентными или полиспецифичными фрагментами, созданными по аналогии с scFv, но с коротким пептидным линкером, который не позволяет доменам VH и VL одной и той же молекулы объединяться в участок связывания, и последние должны быть созданы путем объединения двух или более scFv, таким образом, обеспечивая поливалентность (WO94/13804; Holliger P et al. 1993. PNAS USA 90:6444-6448); (vi) другие фрагменты, такие как dAb (Ward SE et al. 1989. Nature 341:544-546), изолированные CDR, фрагменты F(ab')2, нанотела и би-специфичные димеры scFv (PCT/US92/09965; Holliger P y Winter G. 1993. Current Opinion Biotechnol. 4:446-449; de Haard, H et al. 1998. Adv. Drug Delivery Rev. 31:5-31). Некоторые типы фрагментов, такие как scFv и Fab, могут быть получены из библиотек антител, где большой спектр (репертуар) синтетических или природных генов вариабельных областей вида комбинируется случайным образом, чтобы продуцировать специфические связывания вариабельных областей, которые затем обнаруживаются в виде фрагментов антител на поверхности филаментного фага.

Также рассматривается, что рекомбинантные антитела являются «антитело-подобными» молекулами, продуцированными с помощью методов генной инженерии, где фрагменты антител собраны в константные участки антител. Например, возможно сконструировать бивалентную «антитело-подобную» молекулу (обозначенную в настоящем описании, как scFv2-Fc) путем присоединения scFv к участку, образованному шарниром, CH2, CH3 и в случаях доменов CH4 иммуноглобулина Fc. В зависимости от частей, связанных с этой конструкцией, а также наличия гликозилирования, обозначенная молекула может проявлять все эффекторные функции, связанные с иммуноглобулином Fc. Как только она экспрессируется в подходящем хозяине, молекула scFv2-Fc имеет два сайта связывания, которые представлены двумя одинаковыми scFv.

В заключение, рекомбинантные антитела также являются молекулами, в которых вариабельные области легкой и тяжелой цепей получены из одного источника (т.е. scFv или Fab), собраны в константные области иммуноглобулина человека, например, CH1, шарнир, CH2, CH3 и в случаях CH4, для вариабельной области тяжелой цепи, а C Kappa или C Lambda для вариабельной области легкой цепи.

Эквивалентные варианты антител

Эквивалентными вариантами антител являются полипептидные молекулы, полученные из связываний и манипуляций точных последовательностей их вариабельных областей, которые сохраняют способность специфического распознавания антигена и развития эффектов на нем, а также на его биологических свойствах. Эти полипептидные молекулы могут принимать форму других рекомбинантных фрагментов антител, подобных тем, в которых VL домен расположен перед линкером и VH scFv доменами или другими линкерными сегментами, известными из существующего уровня техники, которые используются, или продуцированы в качестве F(ab')2, Fabc, Facb, димерных, тримерных или тетрамерных фрагментов scFv (Winter G, Milstein C. 1991. Nature 349:293-299; WO94/13804; de Haard, H et al. 1998. Adv. Drug Delivery Rev. 31:5-31). Также, когда поливалентные молекулы продуцируют добавлением иммуноглобулина, полученного из нуклеотидных последовательностей (Bestango M et al. 2001. Biochemistry 40:10686-10692). Эквивалентные варианты антител также продуцируют, когда точные последовательности их вариабельных областей содержатся в биспецифических антителах или в форме полноразмерных антител, связанных с константными доменами иммуноглобулинов человека или от другого вида. Все эти генно-инженерные манипуляции известны специалистам в данной области техники.

Эквивалентные варианты антител также рассматривают те молекулы или варианты, которые продуцированы с помощью, так называемого CDR трансплантата, в котором CDR последовательность вариабельных областей искусственно помещена в чужеродную иммуноглобулиновую конструкцию и данная манипуляция не влияет на способность распознавать исходный антиген и вызывать биологические и биохимические эффекты.

Специфичность антитела или его варианта

Обратимся к ситуации, в которой антитело или его фрагмент не будет в значительной степени связываться с другими молекулами, отличающимися от своей специфически связывающей пары (антигена). Этот термин также применим к случаю, где антигенсвязывающий участок является специфичным для характерного эпитопа, выступающего в числе родственных или неродственных антигенов, в этом случае, участок связывания антитела будет способен распознать несколько антигенов, которые несут упомянутый эпитоп.

Эпитоп. Функциональный эпитоп

Когда антиген большой, то антитело может связаться, исключительно, с определенной частью антигена, которая обозначается эпитопом. Эпитоп распознается участком, связывающим антитело, в случае, если антиген является белком, он может быть образован первичной аминокислотной последовательностью или может быть конформационным, что означает, что аминокислоты в антигене, взаимодействующие с участком связывания антитела структурно собраны в третичную структуру белка, а не являются обязательным продолжением своей первичной структуры. В случае белков, данный эпитоп, по своей природе, является дискретным, характеризующийся группой специфических аминокислот, которые взаимодействуют с теми антителами через нековалентные связи.

Функциональный эпитоп является таким, который определяется экспериментально посредством замены специфической аминокислоты в антигене, и эффект на потерю распознавания антигена (или его самого или его вариантов) устанавливается с помощью иммунохимических методов.

Новые антитела, описанные в настоящем изобретении, являются полезными для предупреждения неоваскуляризации хориоидеи на экспериментальной модели низших приматов, где повреждение глаза вызвано лазерной фотокоагуляцией (Пример 16).

Поскольку они препятствуют взаимодействию между VEGF и рецептором VEGFR2, новые антитела, описанные в настоящем изобретении, влияют на способность активированных эндотелиальных клеток и их предшественников в костном мозге пролиферировать, а также на поддержание физиологической стабильности новых кровеносных сосудов, патологически образующихся при различных заболеваниях. Такое блокирование также может нарушать другие биологические функции, описанные для VEGF, например, его роль в качестве отрицательного регулятора иммунного ответа (Chouaib S et al. 1997. Immunology Today 18:493-497).

Последнее то, что новые рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, являются полезными для разработки принципиально новых терапевтических методов для заболеваний, которые развиваются из-за аномального или чрезмерного ангиогенеза, среди которых можно найти:

(а) Злокачественное новообразование, имеется в виду первичные солидные опухоли и их метастазы; эти терапевтические возможности включают, но не ограничиваются: эпидермоидные опухоли, злокачественные опухоли головы и шеи, колоректальные опухоли, рак простаты, опухоли молочной железы, мелкоклеточный и немелкоклеточный рак легкого, опухоли поджелудочной железы, рак щитовидной железы, рак яичников, опухоль печени, саркому Капоши, неоплазии центральной нервной системы (нейробластома, гемангиобластома, менингиома и метастазы мозга), меланому, гастроинтестинальную карциному и карциному почки, рабдомиосаркому, глиобластому и лейомиосаркому.

Рекомбинантные антитела scFv2-Fc L3H6, scFv2-Fc L3H5 и scFv2-Fc L3H7, описанные в настоящем изобретении, показали действие на рост опухолей человека, трансплантированных “голым” мышам (Пример 14). В виду того, что рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, обладают принципиально новым распознаванием эпитопа VEGF-А человека, они отличаются от других антител и анти-ангиогенных молекул своим способом препятствовать соединению VEGF-А человека со своим рецептором VEGFR2, что смогло привести к различным терапевтическим эффектам в условиях in vivo. Документально известно, что возможно продуцировать различные терапевтические эффекты в условиях in vivo, включая уменьшение побочных эффектов у ракового больного, с антителами, продуцированными против одного и того же антигена, но, которые распознают различные эпитопы или имеют разную аффинность (Allan D.G.P. 2005. The Oncologist 10:760-761; Boland, W.K y Bebb, G. 2009. Expert Opin. Biol. Ther. 9(9):1-8).

(b) Заболевания глаз, такие как возрастная макулодистрофия в экссудативной форме, неоваскулярная глаукома, а также диабетическая и ретинопатия новорожденных. scFv L3H6 и молекулы scFv2-Fc L3H6, описанные в настоящем изобретении, проявили профилактический и терапевтический эффект (Пример 16) при неоваскуляризации хориоидеи, вызванной ожогами лазера на экспериментальной модели низших приматов, свидетельствуя о полезности этих антител в лечении возрастной макулодистрофии (AMD) (Gaudreault, J. et al. 2005. Invest Ophthalmol Visual Sci 46:726-733; Costa, RA et al. 2006. Investing Ophthalmol Visual Sci 47:4569-4578) и других заболеваний глаз, которые имеют схожую патологическую основу.

(с) Хронические и острые воспалительные процессы, подобно астме, респираторному дистресс-синдрому, эндометриозу, а также атеросклерозу и отеку мягких тканей.

(d) Инфекционные заболевания, подобно гепатиту и саркоме Капоши.

(е) Аутоиммунные заболевания, подобно диабету, псориазу, ревматоидному артриту и тиреоидиту.

(f) Еще несколько заболеваний и состояний, такие как, отторжение трансплантированного органа, гемангиома и ангиофиброма.

Рекомбинантные антитела, описанные в настоящем изобретении, могут быть связаны или конъюгированы с ферментом или его фрагментами, с модификатором биологического ответа (BRM), с токсином или препаратом, а также радиоактивными изотопами, которые могут быть добавлены к исходной молекуле, функциональные характеристики которой, отличаются от ее связывания с VEGF-A человека. Молекула scFv L3H6, описанная в настоящем изобретении, была помечена радиоактивной меткой и введена “голым” мышам, несущим опухоли человека (Пример 1