Способ пластики альвеолярной части нижней челюсти при ее атрофии

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины, а именно к хирургической стоматологии, и предназначено для пластики альвеолярной части нижней челюсти при ее атрофии по ширине перед имплантологическим лечением. Проводят один разрез слизистой оболочки до кости с язычной стороны альвеолярного гребня и два ограничивающих операционное поле вертикальных разреза к переходной складке. Вестибулярно отслаивают слизисто-надкостничный лоскут. Проводят два соединяющихся внутри кости под углом 90° продольных пропила костной ткани по вершине альвеолярного гребня и с вестибулярной стороны, отступя книзу от вершины гребня 12 мм. Далее проводят два вертикальных пропила, ограничивающих зону реконструкции и соединяющих края горизонтальных пропилов, отклоняясь на 45° от поверхности кости в наружные стороны. Отделяют образовавшийся костный фрагмент и осуществляют его фиксацию мини-винтами на то же место в новом положении, произведя ротацию блока вдоль его продольной оси на 25-30°. Образовавшееся между костным блоком и донорским участком кости пространство заполняют смесью остеопластического материала и аутостружки. Зону реконструкции сверху перекрывают резорбируемой мембраной. Слизисто-надкостничный лоскут мобилизуют, укладывают на рану без натяжения и ушивают наглухо. Способ за счет формирования свободного костного фрагмента и фиксации его в новом положении позволяет увеличить ширину альвеолярной части нижней челюсти и тем самым создать оптимальные условия для последующей имплантации и ортопедического лечения. 2 ил., 1 пр.

Реферат

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургической стоматологии, и предназначено для пластики альвеолярной части нижней челюсти при ее атрофии по ширине (горизонтали) перед имплантологическим лечением.

Физиологическая потеря твердых и мягких тканей альвеолярного гребня после удаления зубов часто приводит к образованию дефектов костной ткани челюстей. Резорбция костной ткани максимальна в первые 6 месяцев и составляет до 40% по высоте и до 60% по ширине. Ранее проведенные исследования показали, что наибольшая убыль костной ткани лунки после удаления зуба происходит с вестибулярой стороны по сравнению с ее язычной/небной поверхностями.

Атрофия костной ткани челюстей по ширине значительно снижает возможность восстановления отсутствующих зубов несъемными ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты либо делает использование такого способа лечения невозможным. Поэтому восстановление утраченного объема костной ткани челюстей является актуальной задачей в современной практике хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Известен способ пластики альвеолярного отростка нижней челюсти при его атрофии, включающий проведение разреза слизистой оболочки до кости, отслаивание и откидывание слизисто-надкостничного лоскута, проведение горизонтального распила и двух вертикальных распилов кортикальной пластины, ограничивающих зону реконструкции, смещение костного фрагмента, фиксацию его к нижней челюсти и ушивание раны (SU №1629042 A1, опубл. бюл. №7 от 23.02.1991).

К недостаткам известного способа относится то, что отсутствует возможность получения оптимальной ширины реконструируемой зоны из за недостатка объема и подвижности костного фрагмента что, в конечном счете, приводит к недостаточной ширине альвеолярной кости.

Наиболее близким по техническому решению задачи является способ пластики альвеолярного отростка нижней челюсти при его атрофии, включающий проведение разреза слизистой оболочки, отслаивание и откидывание слизистого и надкостничного лоскутов, проведение двух горизонтальных распилов и двух вертикальных распилов кортикальной пластины, ограничивающих зону реконструкции, наклона костного фрагмента вестибулярно, фиксацию его микровинтами и ушивание раны (RU №2451492, МПК А61B 17/24, публ. 21.12.2010).

Известный способ осуществляют следующим образом.

Проводят разрез слизистой оболочки до надкостницы по альвеолярному гребню и два вертикальных разреза по его краям. Отслаивают вестибулярный слизистый лоскут. С вестибулярной стороны альвеолярной части, отступя 10 мм от альвеолярного гребня, проводят горизонтальный разрез надкостницы до кости и два вертикальных разреза от альвеолярного гребня вниз к краям горизонтального разреза. Надкостницу отслаивают вверх. Проводят остеотомию по центру альвеолярного гребня вертикально вниз глубиной до 10 мм. Затем проводят две вертикальные остеотомии длиной 10 мм сверху вниз по краям первого пропила на толщину кортикального слоя. Нижние края соединяют горизонтальным пропилом кортикального слоя. Надламывают вестибулярный костный фрагмент без нарушения прикрепления. Осуществляют смещение мобилизованного костного фрагмента в вестибулярном направлении. В сформированное пространство устанавливают не менее одной клиновидной пластины из не деминерализованного костного коллагена шириной от 4,0 до 6,0 мм. Бором просверливают отверстия в костном фрагменте. Вкручивают микровинты. Оставшееся пространство дефекта заполняют биоматериалом. Винты затягивают. Сверху зону реконструкции перекрывают резорбируемой мембраной, поверх которой укладывают надкостницу, ушивают ее. Слизистый лоскут мобилизуют, укладывают на рану без натяжения и ушивают наглухо.

Способ позволяет увеличить ширину альвеолярного отростка за счет формирования подвижного костного фрагмента.

К недостаткам известного способа относится то, что в случае выраженной атрофии костного гребня по ширине отсутствует возможность получения оптимального объема кости в зоне реконструкции из-за недостаточной подвижности костного фрагмента и возможности его отлома или разлома, что, в конечном счете, приводит к недостаточной ширине альвеолярной кости.

Задачей предлагаемого изобретения является создание эффективного способа пластики альвеолярной части нижней челюсти при ее атрофии по ширине для создания оптимальных условий для последующей имплантации и ортопедического лечения.

Технический результат согласно изобретению достигается тем, что в известном способе пластики альвеолярной части нижней челюсти при ее атрофии, включающем проведение разреза слизистой оболочки, отслаивание и откидывание слизисто-надкостничного лоскута, проведение двух горизонтальных и двух вертикальных пропилов, ограничивающих зону реконструкции, выделение костного блока, фиксацию его к нижней челюсти и ушивание раны, проводят один разрез слизистой оболочки до кости с язычной стороны альвеолярного гребня и два ограничивающих операционное поле вертикальных разреза к переходной складке, вестибулярно отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, проводят два соединяющихся внутри кости под углом 90° продольных пропила костной ткани по вершине альвеолярного гребня и с вестибулярной стороны, отступя книзу от вершины гребня 12 мм, далее проводят два вертикальных пропила, ограничивающих зону реконструкции и соединяющих края горизонтальных пропилов, отклоняясь на 45° от поверхности кости в наружные стороны, отделяют образовавшийся костный фрагмент и осуществляют его фиксацию мини-винтами на то же место в новом положении, произведя ротацию блока вдоль его продольной оси на 25-30°, образовавшееся между костным блоком и донорским участком кости пространство заполняют смесью остеопластического материала и аутостружки, зону реконструкции сверху перекрывают резорбируемой мембраной, слизисто-надкостничный лоскут мобилизуют, укладывают на рану без натяжения и ушивают наглухо.

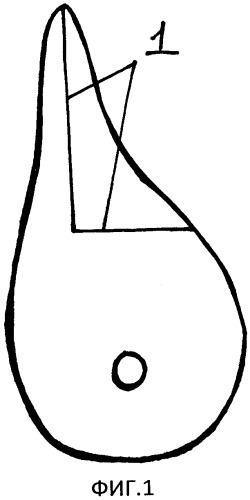

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 изображен поперечный срез нижней челюсти в зоне реконструкции с линией распила (1) для выделения костного блока.

На фиг.2 дана схема ротации и фиксации костного блока.

Предлагаемое изобретение отвечает критерию изобретения «новизна» и «изобретательский уровень», так как проведенные патентно-информационные исследования не выявили источников патентной и научно-технической литературы, порочащих новизну предлагаемого способа, равно как и технических решений с существенными признаками предлагаемого изобретения.

Техническим результатом согласно изобретению является стойкий клинический эффект создания необходимой ширины альвеолярного отростка за счет формирования свободного костного фрагмента и его фиксации мини-винтами на то же место в новом положении, произведя ротацию блока вдоль его продольной оси на 25-30°, заполнения образовавшегося между костным блоком и донорским участком кости пространства смесью остеопластического материала и аутостружки, перекрытия зоны реконструкции сверху резорбируемой мембраной, мобилизации слизисто-надкостничного лоскута, укладывания его на рану без натяжения и ушивания наглухо.

Согласно изобретению формирование свободного костного фрагмента позволяет осуществить его ротацию вдоль продольной оси на 25-30° и фиксацию в новом положении, создавая необходимую для установки дентальных имплантатов ширину альвеолярного гребня.

Поперечная форма свободного костного фрагмента соответствует форме прямоугольного треугольника, что обеспечивает при его ротации вдоль продольной оси на 25-30° контакт с донорским участком кости в двух точках (двумя нижними гранями), улучшая трофику трансплантата в послеоперационном периоде и уменьшая вероятность его резорбции.

Ротация свободного костного фрагмента вдоль продольной оси в пределах 25-30° позволяет создать оптимальную для этого сегмента челюсти ширину альвеолярного гребня, которая ограничивается костным блоком с вестибулярной стороны и донорским участком с язычной стороны.

Согласно изобретению вертикальные пропилы, ограничивающие зону реконструкции и соединяющие края горизонтальных пропилов, отклоняются от поверхности кости в наружные стороны на 45°, что обеспечивает при фиксации свободного костного фрагмента в новом положении более тесный контакт трансплантата с донорским участком, улучшая трофику трансплантата в послеоперационном периоде и уменьшая вероятность его резорбции.

Согласно изобретению фиксация костного фрагмента в новом положении осуществляется микровинтами, что предотвращает смещение костного фрагмента, обеспечивает плотный контакт костного блока с донорским участком нижней челюсти и тем самым улучшает сращение с собственной альвеолярной костью.

Согласно изобретению образовавшееся между костным блоком и донорским участком кости пространство заполняют смесью остеопластического материала и аутостружки с целью создания необходимого объема костной ткани и для ускорения образования новой кости для имплантации внутрикостного имплантата.

Согласно изобретению зону реконструкции перекрывают резорбируемой мембраной, что предотвращает прорастание внутрь регенерата эпителиальных или соединительнотканных клеток со стороны мягких тканей и ускоряет созревание новой костной ткани. В качестве резорбируемой мембраны может быть использована мембрана из костного коллагена, которая эффективно закрывает такие костные дефекты и создает необходимые условия для направленной костной регенерации в зоне дефекта. Способ пластики альвеолярной части нижней челюсти при его атрофии по ширине осуществляют следующим образом.

Под инфильтрационной или проводниковой анестезией проводят разрез слизистой оболочки до кости с язычной стороны альвеолярного гребня и по краям от него два ограничивающих операционное поле вертикальных разреза к переходной складке. В вестибулярную сторону отслаивают слизисто-надкостничный лоскут и обнажают наружную поверхность альвеолярной части нижней челюсти. С помощью ультразвукового хирургического аппарата или специальных фрез (Кури) проводят два соединяющихся внутри кости под углом 90° продольных пропила костной ткани по вершине альвеолярного гребня и с вестибулярной стороны, отступя книзу от вершины гребня 12 мм. Затем проводят два вертикальных пропила, ограничивающих зону реконструкции и соединяющих края горизонтальных пропилов, отклоняясь на 45° от поверхности кости в наружные стороны.

С помощью плоских остеотомов отделяют образовавшийся костный фрагмент и устанавливают его на то же место в новом положении, произведя ротацию блока вдоль его продольной оси на 25-30°. Фиксацию костного блока осуществляют 2-3 микровинтами. Образовавшееся между костным блоком и донорским участком кости пространство заполняют смесью остеопластического материала и аутостружки. Зону реконструкции сверху перекрывают резорбируемой коллагеновой мембраной.

Слизисто-надкостничный лоскут с вестибулярной стороны мобилизуют, укладывают на рану без натяжения и ушивают наглухо с помощью узловых горизонтальных П-образных швов.

Клинический пример 1

Пациентка, 47 лет, диагноз «Костная атрофия альвеолярной части нижней челюсти слева»

22.10.12 проведена операция «костная пластика альвеолярной части нижней челюсти в области 3.5-3.7 зубов».

Ход операции: под проводниковой анестезией Sol. Ultracaini DS Forte 1,7 (3) проведены разрезы слизистой оболочки кзади от 3.4 зуба до кости с язычной стороны альвеолярного гребня и по краям от него два ограничивающих операционное поле вертикальных разреза к переходной складке. Слизисто-надкостничный лоскут отслоен в вестибулярную сторону, обнажена наружная поверхность альвеолярной части нижней челюсти.

С помощью ультразвукового хирургического аппарата в области отсутствующих 3.5-3.7 зубов выполнены два соединяющихся внутри кости под углом 90° продольных пропила костной ткани по вершине альвеолярного гребня и с вестибулярной стороны, отступя книзу от вершины гребня 12 мм. Проведены два вертикальных пропила, ограничивающих зону реконструкции и соединяющих края горизонтальных пропилов, отклоняясь на 45° от поверхности кости в наружные стороны.

С помощью плоских остеотомов отделен образовавшийся костный фрагмент и установлен на то же место в новом положении, произведя ротацию блока вдоль его продольной оси на 25-30°, фиксирован 2 микровинтами. Образовавшееся между костным блоком и донорским участком кости пространство заполнено смесью остеопластического материала «Bio Oss» и костной аутостружки в соотношении 1:1. Зона реконструкции сверху перекрыта резорбируемой коллагеновой мембраной «Bio Gide».

Слизисто-надкостничный лоскут с вестибулярной стороны мобилизован, уложен на рану без натяжения и ушит наглухо с помощью узловых и горизонтальных П-образных швов. Назначена общая противовоспалительная терапия.

Послеоперационный период протекал спокойно, рана зажила первичным натяжением. Швы сняты на 10 сутки.

В результате проведенного лечения ширина альвеолярной части нижней челюсти в области отсутствующих 3.5-3.7 зубов увеличилась с 3-3,5 мм до 7-7,5 мм. Через 6 месяцев в оптимальном положении установлены дентальные имплантаты XIVE в области 3.5, 3.7 зубов диаметром 4,5 мм, достигнута хорошая первичная стабильность; удалены микровинты, фиксирующие костный блок.

Через 3 месяца проведено раскрытие имплантатов, установлены формирователи десны. Установленные имплантаты хорошо интегрировались. В дальнейшем проведено протезирование нижней челюсти несъемным металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на имплантаты.

Таким образом, полученный в результате проведенного лечения объем костной ткани создает оптимальные условия для имплантации и способен воспринимать жевательное давление, передающееся на дентальные имплантаты.

Способ пластики альвеолярной части нижней челюсти при его атрофии, включающий проведение разреза слизистой оболочки, отслаивание и откидывание слизисто-надкостничного лоскута, проведение двух горизонтальных и двух вертикальных пропилов, ограничивающих зону реконструкции, выделение костного блока, фиксацию его к нижней челюсти и ушивание раны, отличающийся тем, что проводят один разрез слизистой оболочки до кости с язычной стороны альвеолярного гребня и два ограничивающих операционное поле вертикальных разреза к переходной складке, вестибулярно отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, проводят два соединяющихся внутри кости под углом 90° продольных пропила костной ткани по вершине альвеолярного гребня и с вестибулярной стороны, отступя книзу от вершины гребня 12 мм, далее проводят два вертикальных пропила, ограничивающих зону реконструкции и соединяющих края горизонтальных пропилов, отклоняясь на 45° от поверхности кости в наружные стороны, отделяют образовавшийся костный фрагмент и осуществляют его фиксацию мини-винтами на то же место в новом положении, произведя ротацию блока вдоль его продольной оси на 25-30°, образовавшееся между костным блоком и донорским участком кости пространство заполняют смесью остеопластического материала и аутостружки, зону реконструкции сверху перекрывают резорбируемой мембраной, слизисто-надкостничный лоскут мобилизуют, укладывают на рану без натяжения и ушивают наглухо.