Углевыжигательная печь

Иллюстрации

Показать всеИзобретение может быть использовано в промышленности для переработки древесных отходов. Углевыжигательная печь содержит корпус (1), газовый проход (3), топочную камеру (2), установленную под газовым проходом (3), сопло (14) с воздуховодом (15), врезанное в патрубок (7), прикрепленный к топочной камере (2), по меньшей мере, две герметичные реторты (4) для древесного сырья, расположенные по периметру газового прохода (3), каждая из которых имеет загрузочную дверцу (16), и соединенные с корпусом (1) проходным каналом (5), предназначенным для движения газов. Газовый проход (3) образован полостью корпуса печи(1), огибающего, по меньше мере, две герметичные реторты (4), имеющие у вершины патрубки (12) для вывода парогазов с затворными механизмами (13), установленные за наружной поверхностью корпуса (1). Проходной канал (5) оснащен системой герметизации, содержащей узел сопряжения, по схеме «паз-гребень», в соответствии с которой свободный конец патрубка (6), прикрепленного к герметичной реторте (4) у основания, выполнен в форме гребня (10), а свободный конец патрубка (7), прикрепленного к топочной камере (2), - в форме паза (9). Изобретение позволяет повысить экологическую безопасность углевыжигательной печи. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Реферат

Изобретение относится к конструкции углевыжигательных печей и может быть использовано в промышленности для переработки кусковых древесных отходов лесозаготовок и дровяной древесины с целью получения древесного угля.

Известен котел для углежжения, содержащий корпус, газовый проход, топочную камеру, установленную под газовым проходом, сопло с воздуховодом, врезанное в патрубок, прикрепленный к топочной камере, по меньшей мере, две герметичные реторты для древесного сырья, расположенные по периметру газового прохода, каждая из которых имеет загрузочную дверцу и, соединенные с корпусом проходным каналом, предназначенным для движения газов (1).

Техническим результатом является снижение себестоимости и повышение экологической безопасности углевыжигательной печи за счет съемных герметичных реторт и осуществления дожига горючих газов, образующихся в герметичных ретортах при карбонизации древесины. Съем герметичных реторт из углевыжигательной лечи для выгрузки древесного угля и установка герметичных реторт с сырьем в углевыжигательную печь средствами малой механизации позволят снизить издержки на изготовление углевыжигательной печи.

Сущность устройства углевыжигательной лечи заключается в том, что газовый проход образован полостью корпуса печи, огибающего, по меньше мере, две герметичные реторты, имеющие у вершины патрубки для вывода парогазов с затворными механизмами, установленные за наружной поверхностью корпуса, а проходной канал оснащен системой герметизации, содержащий узел сопряжения. Узел сопряжения выполнен по схеме "паз-гребень", в соответствии с которой свободный конец патрубка, прикрепленного к герметичной реторте у основания, выполнен в форме гребня, а свободный конец патрубка, прикрепленного к топочной камере, - в форме паза. Герметичные реторты имеют цилиндрическую форму. Узел сопряжения имеет затворный механизм, перекрывающий движение газов, при разделении проходного канала. Затворный механизм установлен на патрубке, прикрепленный к топочной камере. Загрузочная дверца установлена на боковой поверхности герметичной реторты, напротив патрубка, прикрепленного у основания.

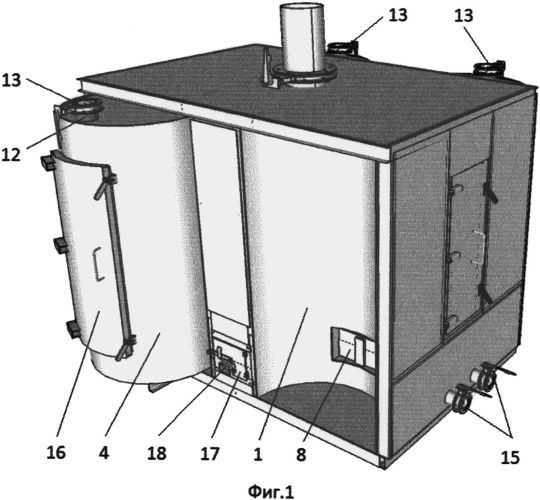

На фиг. 1 изображена угловая пиролизная печь, вид спереди.

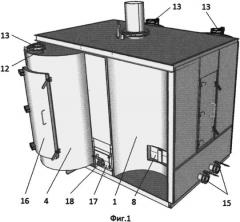

На фиг. 2 изображена угловая пиролизная печь в разрезе, вид спереди.

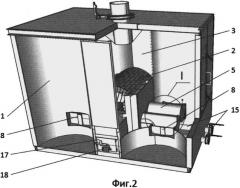

На фиг. 3 изображен разрез А-А угловой пиролизной печи, вид сбоку.

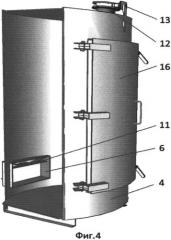

На фиг. 4 изображена герметичная реторта.

На фиг. 5 изображена выноска I, фиг. 2.

На фиг. 6 изображена выноска II, фиг. 3.

Углевыжигательная печь состоит из корпуса 1, топочной камеры 2, установленной под газовым проходом 3. Газовый проход образован полостью корпуса 1 печи. За наружной поверхностью корпуса 1 установлены герметичные реторты 4. Герметичные реторты огибаются корпусом 1. Герметичные реторты 4 соединены с корпусом 1 проходным каналом 5, который имеет узел сопряжения, состоящий из патрубка 6, прикрепленного к герметичной реторте 4, и патрубка 7, прикрепленного к топочной камере 2. В патрубке 7, прикрепленном к топочной камере 2, установлен затворный механизм, состоящий из эксцентриковой поворотной заслонки 8, На конце патрубка 7, прикрепленного к топочной камере 2, имеется паз 9, а на конце патрубка 6, прикрепленного к герметичной реторте 4, - гребень 10. При сближении герметичной реторты 4 к корпусу 1 происходит соединение патрубка 6, прикрепленного к герметичной реторте, с патрубком 7, прикрепленным к топочной камере 2. Одновременно концевик 11, установленный на патрубке 6, прикрепленном к герметичной реторте 4, давит на эксцентриковую поворотную заслонку 8, и проходной канал 5 открывается для движения газов. У вершины герметичная реторта 4 имеет патрубок 12 для вывода парогазов, с затворным механизмом 13. В патрубок 7, прикрепленный к топочной камере 2, врезано сопло 14 для подачи воздуха по воздуховоду 15. На боковой поверхности герметичной реторты 4, напротив патрубка 6, прикрепленного у основания, установлена загрузочная дверца 16. Топочная камера 2 имеет загрузочную дверцу 17, в которой также установлена поворотная заслонка 18 для притока воздуха.

Углевыжигательная лечь работает следующим образом. Герметичную реторту 4 кладут на бок и открывают загрузочную дверцу 16. Герметичную реторту 4 закладывают древесными чурками. Далее загрузочную дверцу 16 закрывают и герметичную реторту 4 устанавливают в вертикальное положение. В этом положении герметичную реторту 4 перевозят к углевыжигательной печи и устанавливают вплотную с корпусом 1. При этом концевик 11 надавливает на эксцентриковую поворотную заслонку 8, и проходной канал 5 открывается для движения газов. Одновременно гребень 10 патрубка 6, прикрепленного к герметичной реторте 4, входит в паз 9 патрубка 7 и происходит герметизация проходного канала 5. Далее в топочную камеру 2 закладывают дрова через загрузочную дверцу 17 и разжигают их. Горение дров регулируют положением поворотной заслонки 18, через которую всасывается воздух. При сжигании дров выделяется тепловая энергия, которая через конвективный теплообмен через корпус 1 печи передается чуркам, располагаемым в герметичной реторте 1. Одновременно идет процесс движения дымогазов из топочной камеры 1 через проходной канал 5 внутрь герметичной реторты 4, где располагаются древесные чурки - сырье для производства древесного угля. Древесные чурки нагреваются. В них происходит процесс выделения влаги. Часть влаги конденсируется и в виде жижки собирается у основания герметичной реторты 4. Другая часть влаги, в виде пара выводится через патрубок 12 для вывода парогазов. При этом температура дымогазов, проходящих через проходной канал 5, составляет 450-550°C. Такая же температура должна быть в газовом проходе 3. После завершения процесса выделения влаги начинается процесс выделения летучих веществ, в т.ч. и горючих газов. Процесс выделения летучих веществ экзотермический, с выделением тепловой энергии. Для того чтобы перенаправить горючие газы из герметичной реторты 4 в топочную камеру 2 затворным механизмом 13 перекрывают канал 12. Процесс выделения горючих газов лавинообразный, и чтобы эффективно сжечь их в топочной камере 2, подают сжатый воздух в сопло 14 по воздуховоду 15. Загрузку древесных чурок в герметичные реторты 4 через производят поочередно, с интервалом. В этом случае тепловая энергия, выделяемая при сжигании горючих газов, с одной герметичной реторты 4 идет на обогрев другой герметичной реторты 4 и выделение влаги с древесных чурок, расположенных в нем. Температуру газов в газовом проходе 3 регулируют, стравливая часть горючих газов через затворный механизм 13. После того, как процесс выделения летучих из герметичной реторты 4 завершился, герметичную реторту 4 отводят от корпуса 1 печи и отвозят погрузчиком или гидравлической тележкой на остывание. При отведении герметичной реторты 4 от корпуса 1 печи происходит разрыв проходного канала 5 и герметизация топочной камеры 2 эксцентриковой поворотной заслонкой 8.

Предложенное техническое решение позволит снизить издержки на изготовление углевыжигательной печи и повысит экологическую безопасность.

Источники информации

1. Патент RU 2450041, 16.02.2011 г.

1. Углевыжигательная печь, содержащая корпус, газовый проход, топочную камеру, установленную под газовым проходом, сопло с воздуховодом, врезанное в патрубок, прикрепленный к топочной камере, по меньшей мере, две герметичные реторты для древесного сырья, расположенные по периметру газового прохода, каждая из которых имеет загрузочную дверцу, и соединенные с корпусом проходным каналом, предназначенным для движения газов, отличающаяся тем, что газовый проход образован полостью корпуса печи, огибающего, по меньше мере, две герметичные реторты, имеющие у вершины патрубки для вывода парогазов с затворными механизмами, установленные за наружной поверхностью корпуса, а проходной канал оснащен системой герметизации, содержащей узел сопряжения.

2. Углевыжигательная печь по п. 1, отличающаяся тем, что узел сопряжения выполнен по схеме "паз-гребень", в соответствии с которой свободный конец патрубка, прикрепленного к герметичной реторте у основания, выполнен в форме гребня, а свободный конец патрубка, прикрепленного к топочной камере, - в форме паза.

3. Углевыжигательная печь по п. 1, отличающаяся тем, что герметичные реторты имеют цилиндрическую форму.

4. Углевыжигательная печь по п. 1, отличающаяся тем, что узел сопряжения имеет затворный механизм, перекрывающий движение газов при разделении проходного канала.

5. Углевыжигательная печь по п. 4, отличающаяся тем, что затворный механизм установлен на патрубке, прикрепленном к топочной камере.

6. Углевыжигательная печь по п. 1, отличающаяся тем, что загрузочная дверца установлена на боковой поверхности герметичной реторты, напротив патрубка, прикрепленного у основания.