N-сульфатированные олигосахариды, активирующие рецепторы fgf, их получение и применение в терапии

Иллюстрации

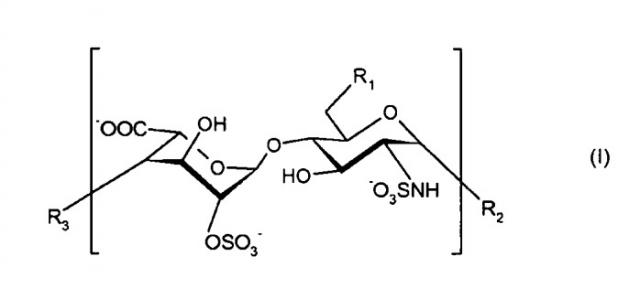

Показать всеНастоящее изобретение относится к олигосахаридам, активирующим рецепторы FGF, и их применению в медицине, формулы (I):

где R2 представляет собой -О-алкил или моносахарид формулы (II), R представляет собой алкил, R3 - дисахарид формулы (III), R5 - дисахарид формулы (IV), R7 представляет собой ОН или дисахарид формулы (VI), R1, R4, R6 и R8 представляют собой -OSO3 - или ОН, но не являются ОН-группами одновременно, R9 представляет собой ОН, -О-алкил или дисахарид формулы (VII), R10 представляет собой -О-алкил, при условии, что R9 представляет собой ОН или -О-алкил, если R2 - моносахарид формулы (II), R7 представляет собой дисахарид формулы (VI), если R2 представляет собой -О-алкил. Предложены новые вещества, стимулирующие образование сосудов. 11 н. и 13 з.п. ф-лы, 9 пр.

Реферат

Настоящее изобретение относится к N-сульфатированным олигосахаридам-агонистам системы FGF/FGFR, их получению и применению в терапии.

Ангиогенез представляет собой процесс образования новых капиллярных сосудов. При обструкции кровеносного сосуда ангиогенез, сочетающийся с артериогенезом (укрупнением капилляров), улучшает реваскуляризацию зоны обструкции. In vitro и in vivo показано, что многие факторы роста, такие как Fibroblast Growth Factors (FGF, факторы роста фибробластов), стимулируют процесс неоваскуляризации.

FGF представляют собой группу из 23 членов. FGF2 (или базовый FGF) представляет собой белок массой 18 кДа. FGF2 на уровне эндотелиальных клеток индуцирует в культуре их пролиферацию, миграцию и продуцирование протеаз. In vivo FGF2 благоприятствует явлениям неоваскуляризации. FGF2 взаимодействует с эндотелиальными клетками посредством двух классов рецепторов: рецепторов с высоким сродством к активности тирозинкиназы (FGFR) и рецепторов с низким сродством типа гепарансульфатпротеогликана (HSPG).

Известно, что рецепторы активности тирозинкиназы, находящиеся на поверхности клеток, ассоциируются в виде димера с комплексом, образованным двумя молекулами лиганда, и с молекулой гепарансульфата. Образование данного комплекса позволяет запустить каскад внутриклеточных сигналов, ведущих к активации пролиферации и клеточной миграции, представляющих собой два ключевых процесса, вовлеченных в ангиогенез.

Таким образом, FGF2 и его рецепторы представляют собой очень подходящие цели для терапии, направленной на активацию или ингибирование процессов ангиогенеза.

Синтетические олигосахариды также были объектом исследований взаимодействий с рецепторами FGF и показали свое действие по ингибированию связи FGF-2 с его рецептором на клетках гладких мышц с IC50, равной 16 мкг/мл, а также по ингибированию пролиферации данных клеток, индуцированной посредством FGF-2, с IC50, равной приблизительно 23 мкг/мл (C. Tabeur et al., Bioorg. & Med. Chem., 1999, 7, 2003-2012; C. Noti et al., Chem. Eur. J., 2006, 12, 8664-8686).

В настоящее время заявителями найдены новые синтетические олигосахаридные соединения, способные облегчать образование комплекса FGF/FGFR, благоприятствовать таким образом выживанию эндотелиальных клеток in vitro и увеличивать образование новых сосудов in vitro и in vivo.

Настоящее изобретение относится к новым олигосахаридным соединениям, соответствующим формуле (I):

где

- R1 представляет собой -OSO3 - или гидроксигруппу;

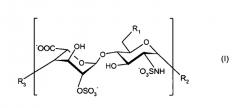

- R2 представляет собой -O-алкил или моносахарид формулы (II), где R представляет собой алкил:

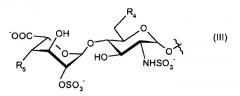

- R3 представляет собой дисахарид формулы (III):

где

- R4 представляет собой -OSO3 - или гидроксигруппу;

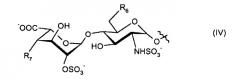

- R5 представляет собой дисахарид формулы (IV):

где

- R6 представляет собой -OSO3 - или гидроксигруппу;

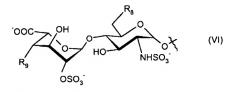

- R7 представляет собой гидроксигруппу или дисахарид формулы (VI):

где

- R8 представляет собой -OSO3 - или гидроксигруппу;

- R9 представляет собой гидроксигруппу, или -O-алкил, или дисахарид формулы (VII):

где R10 представляет собой -O-алкил;

при условии, что R9 представляет собой гидроксигруппу или -O-алкил, если R2 представляет собой моносахарид формулы (II), определенной ранее; R7 представляет собой дисахарид определенной ранее формулы (VI), если R2 представляет собой -O-алкил; а R1, R4, R6 и R8 не представляют собой гидроксигруппы одновременно.

В рамках настоящего изобретения, если в тексте не указано иное, под термином "алкил" понимают линейную или разветвленную насыщенную алифатическую группу, содержащую от 1 до 4 атомов углерода. В качестве примеров можно упомянуть метил, этил, пропил, изопропил, бутил, изобутил и трет-бутил. В соединениях по настоящему изобретению, включенных в любую из подгрупп соединений, определенных в последующем далее тексте, алкилы предпочтительно представляют собой метильные группы, за исключением заместителей R9 и R10, в которых алкилы -O-алкильных групп предпочтительно представляют собой пропильные группы.

Соединения по настоящему изобретению представляют собой синтетические олигосахариды, то есть, они являются соединениями, полученными исключительно синтезом, исходя из промежуточных синтонов соответственно приведенному далее подробному описанию. В этом качестве они отличаются от олигосахаридов, полученных деполимеризацией или выделением исходя из сложных смесей полисахаридов типа гепаринов или гепаринов с низкой молекулярной массой. В частности, соединения по настоящему изобретению обладают четко определенной структурой, образующейся при их химическом синтезе, и представляют собой чистые олигосахариды, то есть, свободные от других олигосахаридных соединений.

Настоящее изобретение относится в целом к соединениям формулы (I) в виде кислоты или в виде любой из их фармацевтически приемлемых солей. В виде кислоты группы -COO- и -SO3 - представляют собой -COOH и -SO3H соответственно.

Под фармацевтически приемлемой солью соединения по настоящему изобретению понимают соединение, в котором одна или несколько функциональных групп -COO- или/и -SO3 - связаны ионной связью с фармацевтически приемлемым катионом. Предпочтительными по настоящему изобретению солями являются соли, в которых катион выбран из катионов щелочных металлов и предпочтительно представляет собой катион Na+.

Соединения формулы (I) по настоящему изобретению включают также соединения, в которых один или несколько атомов водорода или углерода замещены их радиоактивными изотопами, например, тритием или углеродом 14C. Такие меченые соединения являются полезными при исследовании метаболизма или фармакокинетики в качестве лигандов в биохимических испытаниях.

В формуле (I) соединений по настоящему изобретению понимают, что:

- моносахарид формулы (II) связан с дисахаридным звеном, соответствующим формуле (I), через атом кислорода, находящийся в положении 4 его звена уроновой кислоты;

- дисахарид формулы (III) связан с дисахаридным звеном, соответствующим формуле (I), через атом кислорода, находящийся в положении 1 его глюкозаминового звена;

- аналогичным образом, дисахарид формулы (IV) связан с дисахаридом формулы (III) через атом кислорода, находящийся в положении 1 его глюкозаминового звена;

- аналогичным образом, дисахарид формулы (VI) связан с дисахаридом формулы (IV) через атом кислорода, находящийся в положении 1 его глюкозаминового звена;

- аналогичным образом, дисахарид формулы (VII) связан с дисахаридом формулы (VI) через атом кислорода, находящийся в положении 1 его глюкозаминового звена.

Под термином "глюкозаминовое звено" понимают моносахаридное звено следующей формулы:

Другой тип сахаридных звеньев, содержащихся в соединениях по настоящему изобретению, представляет собой уроновую кислоту и более точно идуроновую кислоту, соответствующую следующей формуле:

Таким образом, соединения формулы (I) по настоящему изобретению также могут быть представлены приведенной далее формулой (I'), в которой чередуются идуроновые и глюкозаминовые звенья, а R1, R2, R4, R6 и R7 имеют определенные ранее значения:

Таким образом, в зависимости от значений R2 и R7 олигосахариды по настоящему изобретению могут содержать от 7 до 10 сахаридных звеньев.

Среди соединений формулы (I)/(I'), являющихся объектами настоящего изобретения, можно упомянуть соединения, в которых:

- R1, R3, R4, R5 и R6 имеют определенные ранее значения;

- R2 представляет собой моносахарид формулы (II), определенной ранее;

- R7 представляет собой гидроксигруппу.

Такие соединения представляют собой гептасахариды. Они соответствуют приведенной далее формуле (I-1), в которой R7 представляет собой гидроксигруппу, а R, R1, R4 и R6 имеют определенные ранее значения, и находятся в виде кислоты или в виде любой из их фармацевтически приемлемых солей.

Среди соединений формулы (I)/(I'), являющихся объектами настоящего изобретения, можно упомянуть подгруппу соединений, в которых R2 представляет собой -O-алкил.

Такие соединения представляют собой октасахариды или декасахариды. Они соответствуют приведенной далее формуле (I-2), в которой R1, R4, R6, R8 и R9 имеют определенные ранее значения, а R2 представляет собой -O-алкил, и находятся в виде кислоты или в виде любой из их фармацевтически приемлемых солей.

Среди соединений формулы (I)/(I'), являющихся объектами настоящего изобретения, можно назвать подгруппу соединений, в которых:

- R2 представляет собой -O-алкил;

- R7 представляет собой дисахарид определенной ранее формулы (VI), в которой R9 представляет собой дисахарид формулы (VII), определенной ранее.

Такие соединения представляют собой декасахариды. Они соответствуют приведенной далее формуле (I-3), в которой R1, R4, R6, R8 и R10 имеют определенные ранее значения, и находятся в виде кислоты или в виде любой из их фармацевтически приемлемых солей.

Среди соединений формулы (I), являющихся объектами настоящего изобретения, можно назвать подгруппу соединений, в которых:

- R2 представляет собой -O-алкил; и

- R7 представляет собой дисахарид определенной ранее формулы (VI), в которой R9 представляет собой гидроксигруппу или -O-алкил.

Такие соединения представляют собой октасахариды и соответствуют определенной ранее формуле (I-2), в которой R1, R4, R6 и R8 имеют определенные ранее значения, R2 представляет собой -O-алкил, а R9 представляет собой гидроксигруппу или -O-алкил.

В октасахаридах по настоящему изобретению R9 предпочтительно представляет собой -O-алкил.

Другие подгруппы соединений по настоящему изобретению могут иметь несколько характеристик, указанных ранее для каждой из определенных ранее подгрупп.

Настоящее изобретение относится, в частности к следующим олигосахаридам:

- метил-(4-O-пропил-2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-[(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил-(1→4)]2-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозид (№ 1);

- метил-(4-O-пропил-2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-[(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил-(1→4)]3-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозид (№ 2);

- [метил-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-[(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)]2-2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозид]уронат натрия (№ 3);

- метил-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозид (№ 4);

- метил-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозид (№ 5);

- метил-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозид (№ 6);

- метил-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозид (№ 7);

- метил-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)-[(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)]2-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-(сульфонато)амино-α-D-глюкопиранозид (№ 8);

- метил-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонато)амино-α-D-глюкопиранозил)-[(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-(2-дезокси-6-O-натрийсульфонато-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозил)]2-(1→4)-(2-O-натрийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат натрия)-(1→4)-2-дезокси-2-натрий(сульфонатоамино)-α-D-глюкопиранозид (№ 9).

Принципиально в способе получения соединений по настоящему изобретению используют основные синтоны ди- или олигосахаридов, полученные соответственно приведенным ранее литературным источникам. В частности, можно сослаться на патенты или заявки EP 0 300 099, EP 0 529 715, EP 0 621 282 и EP 0 649 854, а также на публикацию C. Van Boeckel и M. Petitou в Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1993, 32, 1671-1690. Затем такие синтоны сочетают друг с другом таким образом, чтобы получить полностью защищенный эквивалент соединения по настоящему изобретению. Затем этот защищенный эквивалент превращают в соединение по настоящему изобретению. В указанных реакциях сочетания ди- или олигосахарид-"донор", активированный по своему аномерному углероду, взаимодействует с ди- или олигосахаридом-"акцептором", обладающим свободной гидроксигруппой.

Таким образом, настоящее изобретение относится к способу получения соединений формулы (I)/(I'), отличающемуся тем, что:

- на первой стадии синтезируют полностью защищенный эквивалент требуемого соединения (I);

- на второй стадии вводят группы -COO- и -OSO3 - и/или снимают с них защиту;

- на третьей стадии снимают защиту со всего соединения;

- на четвертой стадии вводят N-сульфатные группы.

Синтез полностью защищенного эквивалента требуемого соединения (I) осуществляют по реакциям, хорошо известным специалистам в данной области техники, используя способы синтеза олигосахаридов (например, G.J. Boons, Tetrahedron (1996), 52, 1095-1121 и заявки WO 98/03554 и WO 99/36443), в которых олигосахарид-донор гликозидной связи сочетают с олигосахаридом-акцептором гликозидной связи для получения другого олигосахарида, представляющего собой совокупность двух реагентов. Данную последовательность повторяют до получения соединения формулы (I)/(I') при необходимости в защищенном виде. Природу и профиль заряда требуемого конечного соединения определяет природа химических звеньев, использованных на различных стадиях синтеза, согласно правилам, хорошо известным специалистам в данной области техники. Можно сослаться, например, на C. Van Boeckel et M. Petitou, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. (1993), 32, 1671-1690 или также на H. Paulsen, "Advances in selective chemical syntheses of complex oligosaccharides", Angew. Chem. Int. Ed. Engl. (1982), 21, 155-173.

Соединения по настоящему изобретению могут быть получены с использованием различных стратегий, известных специалистам в области синтеза олигосахаридов. Способ, описанный ранее, представляет собой предпочтительный способ по настоящему изобретению. Тем не менее, соединения формулы (I)/(I') могут быть получены другими способами, хорошо известными в химии сахаров и описанными, например, в "Monosaccharides, their chemistry and their roles in natural products", P.M. Collins et R.J. Ferrier, J. Wiley & Sons (1995), и G.J. Boons в Tetrahedron (1996), 52, 1095-1121.

Защитные группы, используемые в способе получения соединений формулы (I)/(I'), представляют собой группы, которые позволяют, с одной стороны, защищать реакционно-способную функциональную группу, такую как гидрокси- или аминогруппа, в ходе синтеза, а с другой стороны, восстанавливать реакционно-способную функциональную группу в исходном виде в конце синтеза. Для осуществления способа по настоящему изобретению используют защитные группы, традиционно используемые в химии сахаров, такие как описанные, например, в "Protective Groups in Organic Synthesis", Green et al., 3rd Edition (John Wiley & Sons, Inc., New York). Защитные группы выбирают, например, из таких групп, как ацетил, галогенметил, бензоил, левулинил, бензил, аллил, трет-бутилдифенилсилил (tBDPS).

Также могут быть использованы активирующие группы; речь идет о группах, традиционно используемых в химии сахаров, например, согласно G.J. Boons, Tetrahedron (1996), 52, 1095-1121. Такие активирующие группы выбирают, например, из имидатов и тиогликозидов.

Способ, описанный ранее, позволяет получать соединения по настоящему изобретению в виде солей и предпочтительно в виде солей натрия. Для получения соответствующих кислот соединения по настоящему изобретению в виде солей могут быть приведены в контакт с катионообменными смолами в кислой форме. Затем соединения по настоящему изобретению в виде кислот могут быть нейтрализованы основанием для получения требуемой соли. Для получения солей соединений формулы (I)/(I') можно использовать любое неорганическое или органическое основание, образующее с соединениями формулы (I)/(I') фармацевтически приемлемые соли.

Настоящее изобретение относится также к соединениям приведенной далее формулы 20A, в которой Pg, Pg' и Pg", являющиеся одинаковыми или отличающимися друг от друга, представляют собой защитные группы:

Такие соединения являются полезными в качестве промежуточных соединений в синтезе соединений формулы (I)/(I').

Настоящее изобретение предпочтительно относится к соединению 20A, в котором Pg, Pg' и Pg" представляют собой бензил, аллил и ацетил, соответственно. Данное соединение соответствует дисахариду 20, поясненному приведенной далее схемой 2 и являющемуся приемлемым для синтеза соединений №№ 1 и 2 по настоящему изобретению, конкретизированного в последующем тексте:

В приведенных далее примерах описано получение некоторых соединений по настоящему изобретению и промежуточных соединений, используемых в синтезе. Данные примеры не являются ограничительными и приведены только для пояснения настоящего изобретения. Исходные вещества и реагенты, способы получения которых не описаны конкретно, имеются в продаже или описаны в литературе, или могут быть получены способами, описанными в литературе или известными специалистам в данной области техники.

Приняты следующие сокращения:

[α]D: оптическое вращение;

Ac: ацетил;

All: аллил;

Bn: бензил;

Bz: бензоил;

ТСХ (CCM): тонкослойная хроматография;

CrO3: триоксид хрома;

DDQ: 2,3-дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинон;

ИЭР (ESI): ионизация электрораспылением;

ч: час;

H2SO4: серная кислота;

Lev: левулинил;

Me: метил;

мин: минута;

Rf: фактор замедления (время удерживания, измеренное при ТСХ по отношению к фронту элюирующего растворителя);

tBDPS: трет-бутилдифенилсилил;

Z: бензилоксикарбонил.

Получение промежуточных соединений, используемых в синтезе

СХЕМА 1. Получение дисахарида-донора 15

(Бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-4-O-левулиноил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-1,6-ангидро-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-β-D-глюкопираноза (12)

К раствору соединения 11 (11,6 г, 16,2 ммоль) (описанного в методике получения соединения № 8 заявки WO 2006/021653) в безводном диоксане (340 мл) последовательно прибавляют 4-диметиламинопиридин (2,12 г, 17,3 ммоль), гидрохлорид 1-(3-диметиламинопропил)-3-этилкарбодиимида (6,5 г, 34,3 ммоль) и левулиновую кислоту (3,6 мл, 34,3 ммоль). После перемешивания в течение 4 ч 30 мин смесь разбавляют дихлорметаном (1800 мл). Органическую фракцию последовательно промывают 10%-м водным раствором гидросульфата калия, насыщенным раствором хлорида натрия, насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и водой, сушат над сульфатом натрия, фильтруют и затем упаривают досуха. Остаток очищают хроматографией на колонке с силикагелем (толуол/ацетон, 5/1 об./об.) с получением 12,7 г соединения 12.

ТСХ: Rf=0,42, силикагель, толуол/ацетон, 3/1 об./об.

(Бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-4-O-левулиноил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-1,6-ди-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α,β-D-глюкопираноза (13)

К раствору соединения 12 (12,76 г, 16,2 ммоль) в уксусном ангидриде (160 мл) при 0°C прибавляют трифторуксусную кислоту (14,1 мл, 183 ммоль). Реакционную смесь перемешивают в течение 16 часов при комнатной температуре. После концентрирования смесь упаривают совместно с толуолом. После очистки остатка хроматографией на колонке с силикагелем (толуол/ацетон, 4/1 об./об.) получают 10,5 г соединения 13.

ТСХ: Rf=0,49, силикагель, (толуол/ацетон, 4/1 об./об.)

(Бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-4-O-левулиноил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α,β-D-глюкопираноза (14)

Раствор соединения 13 (10,5 г, 12,0 ммоль) и бензиламина (50 мл, 457 ммоль) в диэтиловом эфире (360 мл) перемешивают при комнатной температуре в течение 2 часов. Реакционную смесь разбавляют диэтиловым эфиром (2000 мл). Органическую фракцию промывают холодным 1 M водным раствором соляной кислоты и водой, сушат над сульфатом натрия, фильтруют и затем концентрируют досуха. Остаток очищают хроматографией на колонке с силикагелем (толуол/ацетон, 3/1 об./об.) с получением 7,14 г соединения 14.

ТСХ: Rf=0,40, силикагель, толуол/ацетон, 3/1 об./об.

Трихлорацетимидат (бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-4-O-левулиноил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α,β-D-глюкопиранозы (15)

Трихлорацетонитрил (4,3 мл, 42,8 ммоль) и карбонат цезия (1,89 г, 13,7 ммоль) прибавляют к раствору соединения 14 (7,14 г, 8,56 ммоль) в дихлорметане (160 мл). После перемешивания в течение 30 минут реакционную смесь фильтруют и затем концентрируют. Остаток очищают хроматографией на колонке с силикагелем (толуол/ацетон, 2/1 об./об. + 0,1% триэтиламина) с получением 7,0 г соединения 15.

ТСХ: Rf=0,37 и 0,28, силикагель, толуол/ацетон, 2/1 об./об.

СХЕМА 2. Получение донора глюкозила 20

(Бензил-2-O-ацетил-4-O-(аллилокси)карбонил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-1,6-ангидро-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-β-D-глюкопираноза (16)

К раствору соединения 11 (11,7 г, 17,3 ммоль) (описанного в методике получения соединения № 8 заявки WO 2006/021653) в безводном тетрагидрофуране при 0°C последовательно прибавляют пиридин (14 мл, 173 ммоль), 4-диметиламинопиридин (2,12 г, 17,3 ммоль) и аллилхлорформиат (18,3 мл, 173 ммоль). После перемешивания в течение 16 ч при комнатной температуре прибавляют при 0°C воду (47 мл). После перемешивания в течение 30 мин смесь разбавляют этилацетатом (800 мл). Органическую фракцию последовательно промывают 10%-м водным раствором гидросульфата калия, водой, насыщенным водным раствором гидрокарбоната натрия и еще раз водой, сушат над сульфатом натрия, фильтруют и затем упаривают досуха. Остаток очищают хроматографией на колонке с силикагелем (циклогексан/этилацетат, 2/1 об./об.) с получением 11,4 г соединения 16.

ТСХ: Rf=0,37, силикагель, циклогексан/этилацетат, 2/1 об./об.

(Бензил-2-O-ацетил-4-O-аллил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-1,6-ангидро-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-β-D-глюкопираноза (17)

Соединение 16 (11,44 г, 15,1 ммоль) растворяют в тетрагидрофуране (100 мл). Прибавляют ацетат палладия (67,6 мг, 0,30 ммоль) и трифенилфосфин (395 мг, 1,5 ммоль). После перемешивания в течение 2 ч при нагревании с обратным холодильником реакционную смесь концентрируют досуха. Остаток очищают хроматографией на колонке с силикагелем (циклогексан/этилацетат, 3/1 об./об.) с получением 8,0 г соединения 17.

ТСХ: Rf=0,33, силикагель, циклогексан/этилацетат, 2/1 об./об.

(Бензил-2-O-ацетил-4-O-аллил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-1,6-ди-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α,β-D-глюкопираноза (18)

К раствору соединения 16 (7,96 г, 11,1 ммоль) в уксусном ангидриде (105 мл), охлажденному до 0°C, прибавляют трифторуксусную кислоту (9,4 мл). Реакционную смесь перемешивают в течение 16 часов при комнатной температуре. После концентрирования смесь упаривают совместно с толуолом (5×200 мл). После очистки остатка хроматографией на колонке с силикагелем (циклогексан/этилацетат, 2/1 об./об.) получают 7,72 г соединения 18.

ТСХ: Rf=0,40, силикагель, циклогексан/этилацетат, 2/1 об./об.

(Бензил-2-O-ацетил-4-O-аллил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α,β-D-глюкопираноза (19)

Раствор соединения 18 (7,72 г, 9,44 ммоль) и бензиламина (3,9 мл, 35,2 ммоль) в диэтиловом эфире (280 мл) перемешивают при комнатной температуре в течение 6 часов. Реакционную смесь разбавляют диэтиловым эфиром (800 мл). Органическую фракцию промывают 1 M водным раствором соляной кислоты и водой, сушат над сульфатом натрия, фильтруют и затем концентрируют досуха. Остаток очищают хроматографией на колонке с силикагелем (толуол/этилацетат, 5/2 об./об.) с получением 6,14 г соединения 19.

ТСХ: Rf=0,45, силикагель, толуол/этилацетат, 5/3 об./об.

Трихлорацетимидат (бензил-2-O-ацетил-4-O-аллил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α,β-D-глюкопиранозы (20)

Трихлорацетонитрил (4 мл, 39,6 ммоль) и карбонат цезия (4,13 г, 12,7 ммоль) прибавляют к раствору соединения 19 (6,14 г, 7,9 ммоль) в дихлорметане (150 мл). После перемешивания в течение 30 минут реакционную смесь фильтруют и затем концентрируют. Остаток очищают хроматографией на колонке с силикагелем (толуол/этилацетат, 4/1 об./об.) с получением 6,5 г соединения 20.

ТСХ: Rf=0,50, силикагель, толуол/этилацетат, 3/1 об./об.

Химические сдвиги аномерных протонов (500 МГц, CDCl3) δ: 5,27 IdoUA", 5,57 Glc'β и 5,28 IdoUA", 6,36 Glc'α

ЖХ-МС: m/z 798,2 [(M + Na)+]. TR1=13,59 мин и TR2=13,75 мин

СХЕМА 3. Получение октасахарида 26

Метил-(бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-4-O-левулиноил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(метил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-3-O-бензил-2-{[(бензилокси)карбонил]амино}-2-дезокси-α-D-глюкопиранозид (22)

Смесь имидата 15 (541 мг, 0,553 ммоль), акцептора глюкозила 21 (650 мг, 0,83 ммоль) (полученного способом, описанным в Carbohydrate Research (1987), 167, 67-75) и молекулярного сита 4 Å (412 мг) в смеси "толуол/дихлорметан" (23 мл, 20/3 об./об.) перемешивают в атмосфере аргона в течение 1 часа при 25°C. Реакционную смесь охлаждают до -25°C и прибавляют 1 M раствор трет-бутилдиметилсилилтрифлата в дихлорметане (82,5 мкл). Через 15 минут реакционную смесь нейтрализуют прибавлением гидрокарбоната натрия в твердом состоянии. Полученный после фильтрования и концентрирования остаток очищают эксклюзионной хроматографией (Sephadex® LH20, 120×3 см, дихлорметан/этанол, 1/1 об./об.) с получением 746 мг соединения 22.

ТСХ: Rf=0,37, силикагель, циклогексан/этилацетат, 5/6 об./об.

Метил-(бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(метил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-3-O-бензил-2-{[(бензилокси)карбонил]амино}-2-дезокси-α-D-глюкопиранозид (23)

К раствору соединения 22 (2,3 г, 1,44 ммоль) в смеси "толуол/этанол", 1/2 об./об., (290 мл) прибавляют гидразинацетат (662,3 мг, 7,2 ммоль). Реакционную смесь перемешивают в течение 2 часов при комнатной температуре. Полученный после концентрирования остаток очищают флэш-хроматографией на колонке с силикагелем (циклогексан/этилацетат, 5/6 об./об.) с получением 1,84 г соединения 23.

ТСХ: Rf=0,48, силикагель, циклогексан/этилацетат, 5/6 об./об.

Метил-(бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-4-O-левулиноил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1→4)-(метил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-3-O-бензил-2-{[(бензилокси)карбонил]амино}-2-дезокси-α-D-глюкопиранозид (24)

Смесь акцептора глюкозила 23 (1,97 г, 1,12 ммоль), имидата 15 (1,63 г, 1,66 ммоль) и молекулярного сита 4 Å (2,6 г) в смеси "дихлорметан/толуол", 1/1 об./об., (75 мл) перемешивают в атмосфере аргона в течение 1 часа при 25°C. Реакционную смесь охлаждают до -20°C и прибавляют 1 M раствор трет-бутилдиметилсилилтрифлата в дихлорметане (250 мкл). Через 10 минут реакционную смесь нейтрализуют прибавлением гидрокарбоната натрия в твердом состоянии. Полученный после фильтрования и концентрирования остаток очищают эксклюзионной хроматографией (Sephadex® LH20, 190×3,2 см, дихлорметан/этанол, 1/1 об./об.) с получением 1,63 г соединения 24.

ТСХ: Rf=0,33, силикагель, толуол/ацетон, 3/1 об./об.

Метил-(бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-(метил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-3-O-бензил-2-{[(бензилокси)карбонил]амино}-2-дезокси-α-D-глюкопиранозид (25)

К раствору соединения 24 (1,7 г, 0,73 ммоль) в смеси "толуол/этанол", 1/2 об./об., (145 мл) прибавляют гидразинацетат (338 мг, 3,67 ммоль). Реакционную смесь перемешивают в течение 2 часов при комнатной температуре. Полученный после концентрирования остаток очищают флэш-хроматографией на колонке с силикагелем (циклогексан/этилацетат, 1/1 об./об.) с получением соединения 25 (1,41 г).

ТСХ: Rf=0,47, силикагель, циклогексан/этилацетат, 1/1 об./об.

Метил-(бензил-2-O-ацетил-4-O-аллил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-[(бензил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(6-O-ацетил-2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1→4)] 2 -(метил-2-O-ацетил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-6-O-ацетил-3-O-бензил-2-{[(бензилокси)карбонил]амино}-2-дезокси-α-D-глюкопиранозид (26)

Смесь имидата 20 (0,681 мг, 0,74 ммоль), акцептора глюкозила 25 (1,10 г, 0,5 ммоль) и молекулярного сита 4 Å (0,555 г) в смеси "дихлорметан/толуол", 1/1 об./об., (26 мл) перемешивают в атмосфере аргона в течение 1 часа при 25°C. Реакционную смесь охлаждают до -20°C и прибавляют 1 M раствор трет-бутилдиметилсилилтрифлата в дихлорметане (111 мкл). Через 20 минут реакционную смесь нейтрализуют прибавлением гидрокарбоната натрия в твердом состоянии. Полученный после фильтрования через Celite® и концентрирования остаток подвергают хроматографии на колонке для эксклюзионной хроматографии (Sephadex® LH20, 190×3,2 см, дихлорметан/этанол, 1/1 об./об.) и последовательно получают 468 мг октасахарида 26 и 842 мг смеси, содержащей гексасахарид 25 и октасахарид 26.

Данную смесь (842 мг) обрабатывают в описанных ранее условиях для получения соединения 26 (513,6 мг) после обработки и хроматографии на колонке (Sephadex® LH20, 190×3,2 см, дихлорметан/этанол, 1/1 об./об.).

Две фракции (468 мг и 513,6 мг) объединяют и очищают препаративной ВЭЖХ на колонке с силикагелем (толуол/этилацетат, 2/1 об./об.) с получением соединения 26 (1,03 г).

ТСХ: Rf=0,44, силикагель, толуол/этилацетат, 2/1 об./об.

СХЕМА 4. Получение октасахарида 30

Метил-(метил-4-O-аллил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1→4)-[(метил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1→4)] 2 -(метил-3-O-бензил-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-3-O-бензил-2-{[(бензилокси)карбонил]амино}-2-дезокси-α-D-глюкопиранозид (27)

К раствору соединения 26 (819 мг, 0,27 ммоль) в смеси "дихлорметан/метанол", 2/3 об./об., (83 мл), содержащей цеолит 3 Å (10,3 г), при 0°C в атмосфере аргона прибавляют 1 M раствор метилата натрия в метаноле (1,65 мл). После выдерживания в течение 16 часов при -18°C реакционную смесь нейтрализуют смолой Dowex® 50WX4 в H+-форме. Полученный после фильтрования и концентрирования остаток очищают эксклюзионной хроматографией (Sephadex® LH20, 120×3 см, дихлорметан/этанол, 1/1 об./об.) с последующей хроматографией на колонке с силикагелем (толуол/ацетон, 4/3 об./об.) с получением 605 мг соединения 27.

ТСХ: Rf=0,41, силикагель, толуол/ацетон, 4/3 об./об.

Метил-(метил-4-O-аллил-3-O-бензил-2-O-триэтиламмонийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-(2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-6-O-триэтиламмонийсульфонато-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-[(метил-3-O-бензил-2-O-триэтиламмонийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат]-(1→4)-(2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-6-O-триэтиламмонийсульфонато-α-D-глюкопиранозил-(1→4)] 2 -(метил-3-O-бензил-2-O-триэтиламмонийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат)-(1→4)-3-O-бензил-2-{[(бензилокси)карбонил]амино}-2-дезокси-6-O-триэтиламмонийсульфонато-α-D-глюкопиранозид (28)

Соединение 27 (300 мг, 0,12 ммоль) сушат совместной отгонкой с N,N-диметилформамидом (3×10 мл) и затем растворяют в N,N-диметилформамиде (11 мл). К данному раствору прибавляют комплекс "триоксид серы-триэтиламин" (902 мг, 4,98 ммоль). Смесь перемешивают в течение 16 часов при 55°C без доступа света и затем нейтрализуют метанолом (202 мкл, 4,98 ммоль). Реакционную смесь вносят в колонку с гелем Sephadex® LH20 (95×2 см) и элюируют смесью "дихлорметан/этанол", 1/1 об./об., с получением соединения 28 (426 мг).

ТСХ: Rf=0,32, силикагель, этилацетат/пиридин/уксусная кислота/вода, 11/7/1,6/4 об./об./об./об.

Метил-(4-O-аллил-3-O-бензил-2-O-литийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат лития)-(1→4)-(2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-6-O-литийсульфонато-α-D-глюкопиранозил)-(1→4)-[(3-O-бензил-2-O-литийсульфонато-α-L-идопиранозилуронат лития)-(1→4)-(2-азидо-3-O-бензил-2-дезокси-6-O-литийсульфонато-α-D-глюкопиранозил-(1→4)] 2 -(3-