Способ получения ароматических аминов в жидкой фазе

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к способу получения ароматических аминов в жидкой фазе путем гидрирования соответствующих ароматических соединений. Способ получения толуилендиаминов формулы I, в которой R1 означает NH2 и R2 означает метил, осуществляют путем гидрирования динитротолуола формулы II, в которой R2 означает метил и R3 означает NO2, в присутствии катализатора в жидкой фазе, по меньшей мере, в двух последовательно включенных реакционных зонах, расположенных в одном реакторе или в нескольких реакторах, причем, по меньшей мере, одну реакционную зону эксплуатируют изотермически и, по меньшей мере, включенную после нее реакционную зону эксплуатируют адиабатически. И согласно предпочтительной форме выполнения изобретения адиабатически перепад температур привлекают для контроля реакции. В способе снижено остаточное содержание нитроароматических соединений в получаемой смеси и обеспечена возможность простого и надежного контроля протекания реакции.

7 з.п. ф-лы, 3 пр., 5 ил.

Реферат

Изобретение относится к способу получения ароматических аминов в жидкой фазе путем каталитического гидрирования соответствующих нитроароматических соединений, по меньшей мере, в двух последовательно включенных реакционных зонах, причем, по меньшей мере, одну реакционную зону эксплуатируют изотермически и, по меньшей мере, последовательно включенную к ней реакционную зону эксплуатируют адиабатически и, согласно предпочтительным формам выполнения изобретения, адиабатический перепад температуры используют для контроля за реакцией.

Например, из ЕР 0223035 А1 известно, что ароматические диамины, такие как, например, толиулендиамин (ТДА, диаминотолуол), можно получить путем каталитического гидрирования соответствующих ароматических динитросоединений. Гидрирование осуществляют на диспергированных в реакционной смеси, модифицированных никелевых катализаторах Ренея, которые потом отделяют путем фильтрации или осаждения и, в случае необходимости, рециркулируют в процесс. Суть этого источника - применение модифицированных никелевых катализаторов Ренея. Применение нескольких последовательно включенных реакционных зон, эксплуатируемых по-разному (отчасти изотермически, отчасти адиабатически), в этом источнике не раскрыто. Описанная в ЕР 0223035 А1 реакция гидрирования является сильно экзотермической. Поэтому постоянной задачей при гидрировании, например, динитротолуола (ДНТ) до толуилендиамина (ТДА) заключается в отвода этой теплоты. Так, например, в заявке WO 96/11052 А1 описана установка для проведения гидрирования в суспензии с использованием теплоты реакции для получения пригодного для дальнейшего использования пара. И в этом источнике не раскрыто применение нескольких последовательно включенных реакционных зон, эксплуатируемых по-разному (отчасти изотермически, отчасти адиабатически).

В документе DE-OS-2044657 описан способ получения толуилендиамина путем гидрирования динитротолуола при повышенном давлении и повышенной температуре в одном или двух последовательно включенных реакторах, предпочтительно трубах высокого давления, снабженных неподвижно установленными, содержащими никель или рутений катализаторами гидрирования. В случае использования двух реакторов гидрирования конверсия в первом реакторе составляет примерно 90%. Специально не указано, должны ли эти реакторы эксплуатироваться изотермически или адиабатически, указано лишь, что в обоих реакторах имеются одинаковые условия. Как преимущество этого способа указывается, что больше не требуется непрерывного отделения катализатора. Недостаток этого способа заключается в том, что необходимо отделять от продуктовой смеси большую часть полученной реакционной смеси для рециркуляции, отгонять воду, и полученную таким образом безводную, сырую смесь гидрирования необходимо рециркулировать в реакцию.

В патенте US 3761521 описан способ гидрирования ароматических нитросоединений, согласно которому гидрирование осуществляют при размешивании в сосуде, снабженном внутренними охлаждающими змеевиками. С реактором связано средство для отделения катализатора путем осаждения. Из-за разницы плотностей прореагировавшая реакционная смесь циркулирует из реактора в камеру осаждения, где она разделяется на содержащий катализатор поток и в основном свободный от катализатора поток. Первый поток рециркулируют в реактор, а другой подают на переработку. Если реакция проходит достаточно быстро, то для полной конверсии исходного продукта хватает один комплект реактора и камеры осаждения. В случае более медленных реакционных систем рекомендуется последовательное включение двух или более таких комплектов, что требует высоких затрат на аппаратуру. И в этом источнике не раскрыто применение нескольких последовательно включенных по-разному эксплуатируемых (отчасти изотермически, отчасти адиабатически) реакционных зон.

В источнике DE 19844901 С1 описан способ получения ароматических аминов по суспензионному методу, при котором нитроароматические соединения подаются в реактор по кольцевому трубопроводу, снабженному отверстиями. Кольцевой трубопровод может охлаждаться посредством наружного теплопередатчика с тем, чтобы исключить опасность перегрева и, таким образом, термического разложения нитроароматических соединений. Этот способ должен обеспечить особенно хорошее распределение нитроароматических соединений в реакционной смеси. В качестве пригодных реакторов указаны, например, петлевые реакторы, колонны, работающие в пузырьковом режиме, предпочтительно котлы с мешалкой. Также и в этом источнике не раскрыто применение нескольких последовательно включенных, эксплуатируемых по-разному (отчасти изотермически, отчасти адиабатически) реакционных зон.

дальнейшими элементами являются циркуляционный насос, установленный в циркуляционном потоке теплообменник для отвода теплоты реакции, а также фильтровальный узел для отделения продуктового потока и удержания суспендированного катализатора. И в этом источнике не раскрыто применение нескольких включенных последовательно, эксплуатируемых по-разному (отчасти изотермически, отчасти адиабатически) реакционных зон.

Дальнейший способ, при котором используется петлевой реактор, описан в заявке WO 00/35852 А1. При этом предпочтительно в реакторе интегрирован теплообменник для отвода теплоты реакции. Дополнительно к петлевому реактору описан наружный контур, причем предпочтительно в нижней зоне петлевого реактора отбирают реакционную смесь, и посредством средства подачи ее подают в верхнюю зону реактора. Данный наружный контур может содержать дополнительный теплообменник и может служить для вывода продукта при удержании катализатора, например, посредством гравитационного сепаратора, фильтра поперечного потока или центрифуги. Режим реакции описывается как сильно изотермический. Дополнительно для более полной конверсии в наружном контуре может быть установленным реактор для дополнительной реакции. В общем данный дополнительный реактор может быть подобным главному реактору или же представлять собой котел с мешалкой или проточную трубу. Нет указаний на то, как распознается потребность дополнительной реакции, или каковы ее условия. Согласно учению источника WO 00/35852 реакция динитротолуола с получением толуилендиамина осуществляется практически количественно в главном реакторе, а наружный петлевой контур по существу содержит чистый толуилендиамин, воду и, в случае необходимости, растворитель и катализатор. Толуилендиамин отбирают из наружного петлевого контура, и его подают на дальнейшую переработку. Использование адиабатически эксплуатируемого дополнительного реактора и управление реакцией за счет наблюдения за адиабатическим перепадом температур не раскрыты в WO 00/35852.

Однако возможность наличия непрореагировавших нитросоединений в реакционной системе согласно заявке WO 00/35852 описана в DE 10206214 А1. Согласно источнику DE10206214 A1 вследствие изменения подачи исходных веществ (направления вверх потока, по меньшей мере, части водорода и/или нитроароматического соединения в жидкой реакционной смеси) конверсия нитроароматических соединений будет более полной. Это верно, в частности, для гидрирования ДНТ. И при способе согласно DE 10206214 А1 теплоту реакции отводят в месте ее возникновения. Использование адиабатически эксплуатируемого дополнительного реактора и контроль реакции путем наблюдения за адиабатическим перепадом температур и в этом источнике не раскрыты.

Недостаток всех способов заключается в том, что полученная реакционная смесь может содержать, наряду с целевым продуктом, т.е., ароматическими аминами, продуктом присоединения, т.е., водой, и продуктами известных побочных реакций, таких как гидрирования в ядро или гидрогенолитического расщепления, или высокомолекулярными смолообразными продуктами, также используемые в качестве исходных веществ нироароматические соединения или промежуточные соединения, такие как нитрозоароматические соединения. Как известно, эти соединения, в частности в присутствии аминов и при повышенной температуре, являются мало стабильными и могут взврывообразно разлагаться. Поэтому необходимо обеспечить полную конверсию. По этой причине обычно производится контроль за реакцией, например, путем газохроматографического анализа продуктового потока, как описано в заявке WO 03/066571 А1. Другой метод заключается в наблюдении за подаваемым в реакцию массовым потоком, как описано в источнике DE 10206214 А1.

В DE 102005008613 А1 описан способ получения ароматических аминов, при котором определяют содержание нитро- и нитрозосоединений в продукте реакции путем поглощения в УФ и видимой области. Согласно учению DE 102005008613 А1 при каталитическом гидрировании нитроароматических соединений катализаторы со временем деактивируются. Чем меньше активность катализаторов, тем меньше превращенная до аминов доля исходного вещества, так что увеличивается доля остающихся в реакторе непрореагировавших нитроароматических соединений. Поэтому необходимо наблюдать за активностью катализатора, в частности с тем, чтобы подавать в реактор достаточное количество свежего катализатора. Согласно указаниям упомянутого источника данный способ можно также использовать для дозированной подачи в реакторную систему нитроароматического соединения и свежего катализатора. Недостаток этого способа заключается в том, что спектры смесей ТДА и воды с нитро-/нитрозосоединениями и без них лишь незначительно отличаются друг от друга, вследствие чего необходима сложная калибровка. Кроме того, отложения на измерительных ячейках приводят к изменению измерительного сигнала, так что калибровку необходимо регулярно проверять. Далее, газовые пузырьки и частицы катализатора мешают измерению, в связи с чем требуется сложная подготовка проб, что не только приводит к потери времени в перерыве между наступлением и регистрацией эффекта, а также повышает затраты и снижает надежность всего способа.

Заявка WO 02/062729 А2 направлена на улучшение процессов обмена веществ в гетерогенно катализируемых реакциях гидрирования, например, при получении ароматических аминов из соответствующих нитросоединений. За счет определенной доли инертного газа в водороде гидрирования повышают насыщение жидкой фазы водородом в реакторе, что должно предотвратить более сильное старение катализатора гидрирования и недостаточную избирательность реакции. В конечном итоге целью и этой публикации является обеспечение по возможности полной конверсии нитросоединений до амина в реакторе гидрирования. В данном источнике нет речи о контроле качества гидрирования, т.е., о последствиях старения катализатора или недостаточной избирательности, и о возможных мер в таких ситуациях.

Суть вышеприведенных способов заключается или в отводе теплоты реакции посредством теплообменников на месте ее возникновения, или в поглощении теплоты в достаточно большом продуктовом потоке и ее отводе в другом месте с помощью теплообменников, предотвращая недопустимо сильное повышение температуры. Цель всех упомянутых способов поэтому является повышение обтекания применяемых для отвода теплоты теплообменников и перемешивания в используемых для осуществления реакции установках с тем, чтобы достичь как можно меньших разниц температур в реакционной зоне. Далее, для быстрого гидрирования существенным является достаточно высокое содержание водорода в реакционной зоне, что требует ввода газовых пузырьков в реакционную зону и может быть обеспечено, например, посредством газационной мешалки, циркуляционного компрессора или петлевого реактора. Газация приводит также к интенсивному перемешиванию по всей реакционной зоне. При этом очевидно, что вследствие этих мер распределение времени пребывания близко к распределению времени пребывания в идеально перемешиваемом котле с мешалкой, что способствует наличию исходных вещества в продуктовом потоке и, как указано выше, является нежелательным.

Предметом источников ЕР 11524259 А1 (согласно которому в качестве исходного вещества предпочтительно используют нитробензол) и GB 1452466 (согласно которому в качестве исходного вещества используют исключительно нитробензол) является использование последовательно включенных изотермически и адиабатически эксплуатируемых реакторов с неподвижными катализаторами для газофазного гидрирования нитроароматических соединений. При газофазном гидрировании проблема защиты от взрыва не возникает в той степени, как приведено выше для жидкофазного гидрирования (в частности, динитроароматических соединений). Поэтому не в одной из данных двух источников не указывается на возможность воспользования температурным перепадом в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне для управления реакции нитро- соответственно нитрозоароматических соединений. В источнике ЕР 1524259 А1 речь идет только об продлении срока службы изотермически эксплуатируемого главного реактора (кожухотрубного реактора) с помощью последовательно включенного, адиабатически эксплуатируемого реактора на монолитном катализаторе при разбавлении катализаторного слоя для снижения реакционноспособности главного реактора (стр.4, строки 32-33 и строка 40). Использование монолитов при этом является существенным признаком изобретения, предотвращающим недопустимо высокие разности давления. В изобретении согласно GB 1452466 комбинация изотермического и адиабатического режимов служит для улучшения контроля температуры (стр.3, строки 86-94). В качестве преимущества этого способа указывается на повышение выхода по пространству и продление срока службы. Технологические проблемы при газофазном гидрировании совсем другие, чем при жидкофазном гидрировании, так что оба процесса или едва сравнимы или вообще несравнимы друг с другом.

Таким образом, задача настоящего изобретения заключается в разработке способа гидрирования нитроароматических соединений, в частности динитроароматических соединений, до соответствующих ароматических аминов, в частности, диаминов, в жидкой фазе, при котором снижено остаточное содержание нитроароматических соединений (т.е., исходных нитроароматических соединений и, в случае динитро-соединений в качестве исходных веществ, и образующихся в качестве промежуточных соединений ароматических мононитро-моноамин-соединений) и, в случае необходимости, образующихся в качестве промежуточных соединений нитрозоароматических соединений (т.е., всех возможных, содержащих, по меньшей мере, одну нитрозную группу промежуточных соединений) в получаемой сырой продуктовой смеси, и в котором обеспечена возможность простого и надежного контроля протекания реакции (совершенность реакции нитроароматических соединений до ароматических аминов).

Итак, предметом изобретения является способ получения ароматических аминов формулы

в которой R1 и R2 независимо друг от друга означают водород, метил или этил, причем R1 может дополнительно означать NH2, путем гидрирования нитроароматических соединений формулы

в которой R2 и R3 независимо друг от друга означают водород, метил или этил, причем R3 может дополнительно означать NO2, в присутствии катализатора в жидкой фазе, по меньшей мере, в двух последовательно включенных реакционных зонах, расположенных в одном реакторе или в нескольких реакторах,

причем, по меньшей мере, одну реакционную зону эксплуатируют изотермически и, по меньшей мере, включенную после ней реакционную зону эксплуатируют адиабатически.

Гидрирование нитроароматических соединений до соответствующего амина при этом осуществляется с использованием водорода или смеси водорода и инертных газов в качестве реагента гидрирования. В качестве катализаторов пригодны любые обычные для каталитического гидрирования катализаторы. Предпочтительными являются катализаторы, содержащие благородные металлы, такие как Pt, Pd, Rh, Ru, или цветные металлы, такие как Ni, Co или Сu, или их смеси. Особенно предпочтительными являются катализаторы, содержащие Pt, Pd, Ni или Сu, а именно, в виде суспензии в воде. В случае катализаторов на основе благородных металлов их наносят на носитель, например, активный уголь, SiO2 или Аl2О3, а в случае никелевый катализаторов можно также использовать никель Ренея. Концентрация катализатора в реакционной зоне составляет предпочтительно от 0,01 мас.% до<20 мас.%, предпочтительно от 0,5 мас.% до 10 мас.%, в пересчете на общую массу реакционной смеси в реакционной зоне. Если используются смеси водорода и инертных газов, то предпочтительными инертными газами являются аммиак, благородные газы и/или азот. Водород, соответственно смесь водорода и инертных газов, предпочтительно подают с обеспечением в реакционной зоне постоянного давления, т.е., с прогрессирующим течением реакции (и, тем самым, расходом водорода) увеличивают подачу свежего реагента гидрирования. В случае использования смеси водорода и инертных газов в качестве реагента гидрирования предпочтительно соотношение водорода и инертного газа в подаваемом реагенте гидрирования постепенно повышают с тем, чтобы в реакторе не снизилась концентрация водорода.

Под реакционной зоной в данной связи подразумевается зона, в которой имеются условия для реакции в жидкой фазе нитроароматических соединений (соответственно промежуточных соединений) с водородом с получением желаемого ароматического амина. Реакционная зона находится в техническом устройстве для осуществления химических реакций, т.е., реакторе. В зависимости от конструкции реакционная зона и реактор могут быть также идентичными (например, в колоннах, работающих в пузырьковом режиме). Реакционная зона может также включать только часть реактора. Например, если жидкая фаза имеется лишь в нижней части реактора, то находящаяся над ней газовая фаза не относится к реакционной зоне согласно изобретению, несмотря на то, что вследствие давления пара нитроароматического соединения небольшая часть нитроароматического соединения может переходить в газовую фазу и взаимодействовать там. Один реактор может также включать несколько реакционных зон. Реакционные зоны могут находиться в одном реакторе или в разных реакторах. Предпочтительными реакторами для осуществления способа согласно изобретению являются котлы с мешалкой, петлевые реакторы, реакторы в виде проточной трубы, реакторы в виде колонны, работающей в пузырьковом режиме, или реакторы струйного типа.

В способе согласно изобретению реакционные зоны включены последовательно, т.е., продуктовая смесь из одной реакционной зоны в качестве исходной смеси подается в последующую реакционную зону. Возможна, однако не обязательна, дополнительная подача в последовательно включенные реакционные зоны свежего водорода или смеси водорода и инертных газов и, в случае необходимости, свежего катализатора. Согласно предлагаемому способу свежее нитроароматическое соединение подается лишь в одну реакционную зону, и данную зону обозначают как первую по направлению течения нитроароматического соединения зону, и ее эксплуатируют предпочтительно изотермически. Во все последующие реакционные зоны подают лишь нитроароматическое соединение, не прореагировавшее в соответствующей предыдущей реакционной зоне. Вследствие этого в случае полной конверсии в первой по направлению течения нитроароматического соединения реакционной зоне последующие зоны вообще не нагружаются нитроароматическим соединением.

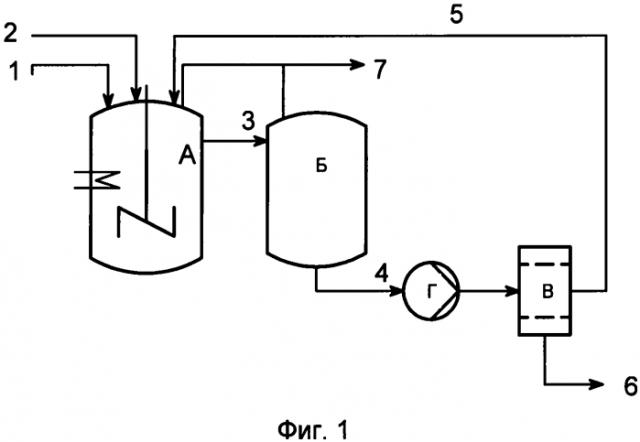

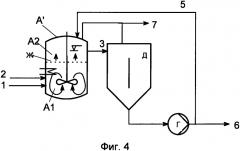

Возможно также последовательное включение более двух реакционных зон, т.е., каскад, например, "изотермически - адиабатически - адиабатически" (см. фиг.4), "изотермически - изотермически - адиабатически - адиабатически", или других комбинаций. Предпочтительно последовательно включают не более 10 реакционных зон, особенно предпочтительно не более 5, совсем предпочтительно не более 3, в частности не более 2 реакционных зон. Предпочтительно первую в направлении течения нитроароматического соединения реакционную зону одного каскада эксплуатируют изотермически, и последнюю реакционную зону этого каскада - адиабатически. Изобретение поясняется далее подробнее на примере формы выполнения с двумя последовательно включенными реакционными зонами. Специалисту будет в состоянии перенести представленную информацию данные на систему с числом реакционных зон выше двух.

В рамках настоящего изобретения изотермически означает то, что, по меньшей мере, большую часть высвобожденной при реакции теплоты отводят с помощью технических средств. Предпочтительно теплоту реакции отводят полностью с помощью технических средств. Такие средства могут представлять собой кожухотрубные теплообменники, трубные змеевики, пластинчатые теплообменники, трубы Фильда, теплообменники в виде U-образной трубы. Предпочтительно эти устройства размещены в эксплуатируемой изотермически реакционной зоне. Альтернативно они могут быть установлены вне изотермически эксплуатируемой реакционной зоны, если посредством достаточно крупных циркуляционных контуров обеспечена достаточная изотермия в реакционной зоне (т.е., может иметься лишь незначительное повышение температуры).

В соответствии с этим адиабатически в рамках настоящего изобретения означает то, что теплота в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне не отводится техническими средствами. При адиабатическом режиме реакционная зона может быть специально изолированной против потерь теплоты. Если потери теплоты являются незначительными, то энтальпия реакции количественно отражается в разнице температур входного и выходного потоков.

Взаимодействие в жидкой фазе означает то, что реакция осуществляется в физических условиях, в частности, при давлении и температуре, при которых нитроароматическое соединение, промежуточные соединения и ароматический амин имеются в жидком виде. Предпочтительно во всех реакционных зонах соблюдают абсолютное давление между 6 бар и 101 бар, предпочтительно между 10 бар и 30 бар, и температуру между 50°С и 250°С, предпочтительно между 100°С и 200°С, особенно предпочтительно между 120°С и 195°С. В указанных пределах давление и температура могут быть различными в отдельных реакционных зонах.

Предпочтительно давление в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне равно давлению во включенной перед ней, изотермически эксплуатируемой реакционной зоне. При этом давление измеряют предпочтительно в верхней зоне реактора. Поэтому согласно определенным формам выполнения предлагаемого способа место измерения давления находится вне самой реакционной зоны (например, в газовой фазе над представляющей собой реакционную зону жидкой фазой). Измеренное таким образом давление не обязательно идентично давлению в самой реакционной зоне, однако, в любом случае является характерным для данной зоны, так что оно представляет собой пригодную основу для сравнения давлений в разных реакционных зонах. Давление в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне может быть немного ниже давления в изотермически эксплуатируемой реакционной зоне. Однако, если давление в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне снижают слишком сильно по сравнению с давлением в изотермически эксплуатируемой реакционной зоне, то во впускном канале адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны при снижении давления происходит испарение реакционной смеси, которое приводит к четкому снижению концентрации растворенного и/или диспергированного в жидкой фазе водорода. Поэтому для предлагаемого способа соотношение давления в любом адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне к давлению во включенной перед ней изотермически эксплуатируемой реакционной зоне превышает 0,5, предпочтительно превышает 0,7, и особенно предпочтительно превышает 0,9.

Предпочтительно устанавливаемая посредством пригодных технических средств для отвода теплоты в изотермически эксплуатируемой реакционной зоне температура соответствует входной температуре включенной после ней адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны.

Факультативно можно использовать инертные в условиях реакции растворители, как, например, спирты, такие как метанол, пропанол, изопропанол, или простые эфиры, такие как диоксан, тетрагидрофуран. Для повышения экономичности способа, как правило, предпочтительно концентрация растворителя является низкой; обычно она составляет между 1 мас.-% и<50 мас.-%, предпочтительно между 20 мас.-% и<35 мас.-%, в пересчете на общую массу жидкой фазы.

Предпочтительно в начале гидрирования, когда катализатор является еще свежим и высоко активным, конверсия нитроароматического соединения и возможно образующихся в качестве промежуточных соединений нитрозоароматических соединений, в первом по направлению течения нитроароматического соединения реакционной зоне составляет 100%. По мере прогрессирующей дезактивации катализатора конверсия в этой реакционной зоне постоянно снижается, если не принимаются соответствующие меры. Согласно предлагаемому способу непрореагировавшие доли нитро- и нитрозоароматических соединений предпочтительно подвергаются дальнейшей реакции в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне, особенно предпочтительно полностью.

Предлагаемый способ является особенно пригодным для гидрирования ДНТ (в формуле II: R2=метил и R3=NO2) до ТДА (в формуле I: R1=NH2 и R2=метил). В крупном техническом процессе образуются все изомеры, в основном, однако, 2,4-ТДА и 2,6-ТДА.

Предпочтительно предлагаемый способ осуществляют непрерывно, причем, однако, периодический режим не исключается.

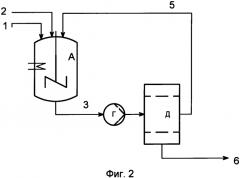

Согласно предпочтительной форме выполнения настоящего изобретения после изотермически эксплуатируемой реакционной зоны включается адиабатически эксплуатируемая зона, причем продуктовую смесь, полученную в изотермически эксплуатируемой реакционной зоне и содержащую катализатор в суспендированном виде, вводят в адиабатически эксплуатируемую реакционную зону, и после дальнейшей реакции, предпочтительно после полной конверсии, ее разделяют на два потока, один из которых практически полностью освобождают от катализатора и подают на дальнейшую переработку. Катализатор можно отделить, например, путем гравитационного осаждения, например, в осадителе, или путем фильтрации, например, с помощью фильтра поперечного потока. Полученный таким образом катализатор можно, в случае необходимости после регенерации, рециркулировать в изотермически эксплуатируемую реакционную зону. В случае необходимости можно добавить еще свежий катализатор. Другой, содержащий катализатор поток рециркулируют в изотермически эксплуатируемую реакционную зону. Отделение реакционной воды из этого рециркулируемого потока возможно, однако не является предпочтительным.

Согласно данной форме выполнения изобретения подача реакционной смеси из изотермически эксплуатируемой реакционной зоны в адиабатически эксплуатируемую реакционную зону может осуществляться разными методами, например, путем перекачивания насосом или при воздействии силы тяжести путем перебега или разницы плотности. То же самое относится и к методу подачи при рециркуляции содержащего катализатор потока.

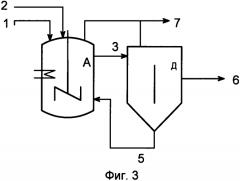

Согласно дальнейшей форме выполнения изобретения реактор путем подходящего направления потоков разделяют на две реакционные зоны (см. фиг.4). При этом первую в направлении течения нитроароматического соединения реакционную зону снабжают средством для отвода теплоты ("изотермическая реакционная зона"), а вторую нет ("адиабатическая реакционная зона"). Водород, соответственно смесь водорода и инертных газов, вводят только в "изотермическую реакционную зону".

Последовательное включение по изобретению изотермически эксплуатируемой реакционной зоны и адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны позволяет воспользоваться преимуществами обоих режимов, тем самым особенно выгодным образом отличаясь от уровня техники. Таким образом, ббльшая часть конверсии (предпочтительно более, чем 95%, особенно предпочтительно более, чем 98%, в частности более, чем 99%) исходного нитроароматического соединения и всех возможно образующихся промежуточных соединений осуществляется в изотермически эксплуатируемой реакционной зоне в умеренных условиях, обеспечивающих наивысшую степень безопасности. При конверсии остальной доли нитроароматического соединения и всех остальных возможно образующихся промежуточных соединений в адиабатических условиях, с одной стороны, воспользуются тем обстоятельством, что благодаря более высоким температурам (теплоту нет отводят!) в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне достигается более высокая конверсия (что возможно без возникновения опасности, так как речь идет о конверсии лишь маленькой части исходного нитроароматического соединения и возможно образующихся промежуточных соединений) и, с другой стороны, дополнительно имеется преимущество простого контроля за процессом реакции, в частности, за полнотой реакции гидрирования нитроароматических соединений до ароматического амина, путем наблюдения за пригодным параметром, характерным для осуществляемой в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне части гидрирования. Пригодными параметрами могут быть, например, цвет, температура, концентрация содержащих нитро- и нитрозогруппы соединений, выявленная путем химического анализа, предпочтительно путем газовой хроматографии или спектроскопического анализа, предпочтительно путем спектроскопии в УФ и видимой области. Если используют несколько адиабатически эксплуатируемых реакционных зон, то контроль упомянутого пригодного параметра можно осуществлять в отношении одной, нескольких или всех адиабатически экплуатируемых реакционных зон. В каскаде из более двух реакционных зон предпочтительно, по меньшей мере, последнюю реакционную зону эксплуатируют адиабатически, и, по меньшей мере, в отношении данной зоны наблюдается за характерным для нее параметром. Принципиально можно также наблюдать за различными параметрами, например, за температурой и цветом.

Предпочтительно для каждого параметра посредством предварительных опытов выявляют критическое значение, например, в случае температуры выявляют предельную температуру, которую нельзя превышать, что более подробно поясняется ниже. При достижении или превышении этого предварительно установленного критического значения данного параметра можно изменять (по меньшей мере) один параметр процесса таким образом, что значение параметра снижается ниже критического значения, что более подробно поясняется ниже. Критическое значение концентрации содержащих нитро- и нитрозогруппы соединений сильно зависит от конкретных условий производственной установки (например, от температуры, давления, вида подлежащего гидрированию нитроароматического соединения и применяемого катализатора). Например, оно может составлять предпочтительно менее, чем 5,0 мас.%, особенно предпочтительно менее, чем 2,0 мас.%, в частности менее, чем 0,5 мас.%, в пересчете на общую массу продуктового потока, выходящего из адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны.

Предпочтительные формы выполнения предлагаемого способа позволяют определение, по меньшей мере, одной качественной, предпочтительно количественной связи между определенными параметрами и содержанием нитро-/нитрозоароматических соединений на входе и/или выходе адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны путем опытов или инженерно-технических расчетов. Во время самого производственного процесса путем контроля одного или нескольких из этих параметров можно установить, когда необходимо изменить, по меньшей мере, один параметр процесса для повышения конверсии. В этой связи как параметр предпочтительно выбирают температуру, что поясняется более подробно ниже. Параметр цвета не поддается простому количественному описанию. Однако, имеющий длинный опыт работник будет в состоянии делать, по меньшей мере, качественные выводы о протекании реакции на основе наблюдения цвета (например, в местах отбора проб, размещенных в продуктовом потоке, выводимом из адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны).

С целью количественной оценки связи между определенными пригодными параметрами и содержанием нитро-/нитрозоароматических соединений на входе и/или выходе адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны в определенных случаях может быть целесообразным создать кривую калибровки или, при необходимости, несколько кривых калибровки давления и температуры для разных зон. Если в качестве опорного параметра выбирают содержание нитро-/нитрозоароматических соединений на входе адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны, то в зависимости от мощности адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны своевременно изменяют, по меньшей мере. один параметр процесса, чтобы обеспечить как можно более полную конверсию поступающего в адиабатически эксплуатируемую реакционную зону количества нитро-/нитрозоароматических соединений.

Например, пригодным параметром может быть температура Тадиабат, измеренная в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне или на выходе продукта из нее. Критическое значение параметра Тадиабат, то есть, Тадиабат.крит., в зависимости от точных значений остальных условий процесса и вида подлежащего гидрированию нитроароматического соединения, составляет предпочтительно примерно от 200°С до 250°С.

Способ согласно изобретению позволяет контроль протекания процесса реакции (полноты реакции гидрирования нитроароматического соединения до ароматического амина), в частности, путем измерения разности температур ΔТадиабат (адиабатический перепад температур), по меньшей мере, между температурой в одной из адиабатически эксплуатируемых реакционных зон и температурой во включенной перед ней изотермически эксплуатируемой реакционной зоной. Такой контроль реакции, который не возможен при чисто изотермическом режиме реакции, является особенно предпочтительным.

Разность температур ΔТадиабат определяют предпочтительно путем измерения температуры Тадиабат

на выходе продукта из соответствующей адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны или в самой соответствующей адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне

и путем измерения температуры Тизотерм

в соответствующей включенной перед ней, изотермически эксплуатируемой реакционной зоне или на входе соответствующей адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны,

с последующим расчетом разности согласно

ΔTадиабат=Tадиабмт-Tизотерм.

В случае, если для определения Тадиабат используют температуру на выходе продукта из адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны, то не является обязательным осуществление измерения непосредственно после покидания адиабатически эксплуатируемой реакционной зоны. Место измерения температуры может находиться, например, за стадией отделения катализатора. Необходимо лишь обеспечить то, что место измерения позволяет надежные выводы об образовании теплоты в адиабатически эксплуатируемой реакционной зоне.

Если каскад реакционных зон содержит более двух адиабатически эксплуатируемых зон, то можно измерять несколько таких адиабатических перепадов температур, хотя это не является предпочтительным. Например, в каскаде реакционных зон типа "изотермическая (1) - адиабатическая (1) - изотермическая (2) - адиабатическая (2)" можно определять две разности температур, а именно, ΔТадиабат (1)=Тадиабат (1) - Тизотерм (1), и ΔТадиабат (2)=Тадиабат (2) - Тизотерм (2). Если две адиабатически эксплуатируемые реакционные зоны включены непосредственно одна за другой, т.е., например, "изотермическая - адиабатическая (1) - адиабатическая (2)", то предпочтительно определяют разность температур Тадиабат (2) - Тизотерм. В данном случае изотермически эксплуатируемая реакционная зона, "включенная перед" адиабатически эксплуатируемой реакционной