Антитела против ингибитора метаболического пути тканевого фактора

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к биотехнологии. Предложено моноклональное антитело, которое специфически связывается со вторым доменом Кунитца ингибитора пути тканевого фактора (TFPI), которое характеризуется тем, что содержит 6 CDR. Описаны: экспрессирующая указанное антитело клетка и применение антитела для лечения субъекта с коагулопатией. Использование изобретения обеспечивает новые антитела, которые могут найти применение в терапии для уменьшения времени свертывания крови. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 24 ил., 12 табл., 16 пр.

Реферат

Область изобретения

Данное изобретение относится к антителам, которые специфически связываются с ингибитором пути тканевого фактора (TFPI, tissue factor pathway inhibitor).

Уровень техники

У субъектов с коагулопатией, таких как люди с гемофилией А и В, различные этапы каскада свертывания оказываются дисфункциональными, например, из-за отсутствия или недостаточного количества фактора свертывания. Такая дисфункция одной части каскада свертывания приводит к недостаточному свертыванию крови и потенциально опасному для жизни кровотечению или повреждению внутренних органов, например суставов. Такие субъекты, как люди с гемофилией А и В, могут получать заместительную терапию фактором свертывания, таким как экзогенный FVIIIa или FIXa, соответственно. Тем не менее, такие пациенты имеют риск развития «ингибиторов» (антител) к таким экзогенным факторам, делающих эффективную ранее терапию неэффективной. Кроме того, экзогенные факторы свертывания крови можно вводить только внутривенным способом, который вызывает значительные неудобства и дискомфорт у пациентов. Например, младенцам и детям младшего дошкольного возраста, возможно, придется хирургическим способом вставлять внутривенные катетеры в грудную вену для того, чтобы гарантировать венозный доступ. Это подвергает их значительному риску развития бактериальных инфекций. Субъекты с коагулопатией могут получить терапию только после начала кровотечения, а не в качестве меры предосторожности, что часто снижает их общее качество жизни.

Таким образом, до сих пор есть много неудовлетворенных медицинских потребностей у людей с гемофилией в частности и у субъектов с коагулопатией в общем.

Когда стенка сосуда повреждена, тканевой фактор (TF) становится доступным содержимому циркулирующей крови, и TF образует комплекс с фактором VII/активированным фактором VII (FVII/FVIIa) на поверхности TF-несущих клеток. Это приводит к активации фактора Х (FX) в FXa, который вместе с FVa порождает ограниченное количество тромбина (FIIa). Небольшие количества тромбина активируют тромбоциты, что приводит к поверхностной экспозиции фосфолипидов, что поддерживает связывание теназного комплекса, состоящего из FVIIIa/FIXa.

Теназный комплекс производит большое количество FXa, который впоследствии облегчает полный тромбиновый взрыв. Полный тромбиновый взрыв необходим для формирования механически прочной фибриновой структуры и для стабилизации гемостатической пробки. У больных гемофилией FVIII и FIX отсутствует или присутствует на низком уровне, а также из-за отсутствия теназной активности способность образовывать FXa является низкой и недостаточной для поддержания фазы распространения коагуляции. Напротив, TF-опосредованная фаза инициации не зависит от образования теназного комплекса. Тем не менее, TF-путь будет заблокирован плазменными ингибиторами вскоре после начального образования FXa.

Ингибитор пути тканевого фактора (TFPI) уменьшает идущую коагуляцию путем нейтрализации каталитической активности FXa и путем ингибирования комплекса TF-FVIIa в присутствии FXa. TFPI либо ингибирует комплекс TF/FVIIa/FXA на клеточной поверхности, либо ингибирует высвобожденный FXa,, после чего следует ингибирование FVIIa/TF.

Краткое описание изобретения

Изобретатели выявили моноклональные антитела, которые специфически связываются с ингибитором пути тканевого фактора («TFPI», который иногда называют «TFPI1») и тем самым модулируют его активность. Данное изобретение относится к этим антителам и к другим связанным антителам, которые получены из этих антител или имеют аналогичные с этими антителами свойства связывания.

Таким образом, данное изобретение относится к антителам, которые специфически связываются с ингибитором пути тканевого фактора (TFPI) и которые уменьшают время свертывания, например, (а) человеческой плазмы, дефицитной по фактору VIII, и/или (б) человеческой цельной крови.

Одно антитело включает вариабельную область легкой цепи SEQ ID №4 и вариабельную область тяжелой цепи SEQ ID №8. Другое антитело включает вариабельную область легкой цепи SEQ ID №15 и вариабельную область тяжелой цепи SEQ ID №18.

Изобретение также предлагает полинуклеотиды, кодирующие антитело изобретения, такие как полинуклеотиды, кодирующие легкую цепь антитела и/или тяжелую цепь антитела изобретения.

Изобретение также предлагает фармацевтические композиции, содержащие антитело или полинуклеотид изобретения и фармацевтически приемлемый носитель или разбавитель.

Антитела, полинуклеотиды и композиции изобретения также предназначены для применения в (а) лечении или профилактике коагулопатии (нарушения с повышенной кровоточивостью) или (б) стимуляции свертывания крови. Т.е. изобретение относится к способу (а) лечения или профилактики коагулопатии (нарушения с повышенной кровоточивостью) или (б) стимуляции свертывания крови, включающему введение пациенту, нуждающемуся в этом, терапевтически или профилактически эффективного количества антитела, полинуклеотида или композиции изобретения.

Кроме того, изобретение предлагает режимы дозирования указанного моноклонального антитела изобретения.

Краткое описание графических материалов

На фиг.1 показаны последовательности доменов VH (А) и VL (В) мышиного анти-TFPI4F36A1B2 (далее также называемого MuTFPI4F36 или 4F36), выровненные с последовательностями человеческой зародышевой линии и исходной CDR-привитой версии гуманизированного TFPI4F36. Схема нумерации Кабат указана над последовательностями.

На фиг.2 показаны нуклеотидные последовательности и транслированные полипептидные последовательности для последовательностей VH и VL мышиного антитела TFPI4F36A1B2 (MuTFPI4F36).

На фиг.3 показаны аминокислотные последовательности легкой (А) и тяжелой (В) цепей Fab-фрагментов мышиного антитела 4F36, MuTFPI4F36. Нумерация над последовательностями указана в соответствии с нумерацией Кабат. Позиции, соответствующие петлям CDR, выделены жирным шрифтом и подчеркнуты в нумерации Кабата. Аминокислотные остатки, составляющие паратоп, выделены жирным шрифтом и подчеркнуты. Паратоп определяют по рентгеноструктуре комплекса между Fab MuTFPI4F36 и доменом К2 TFPI как остатки в Fab, имеющие тяжелый атом на расстоянии менее 4 Å от тяжелого атома в К2.

На фиг.4 показана последовательность TFPI (последовательность сигнального пептида опущена). Домены Кунитца выделены жирным шрифтом: домен Кунитца 1 TFPI = аминокислоты 26-76; домен Кунитца 2 TFPI = аминокислоты 97-147; домен Кунитца 3 TFPI = аминокислоты 188-238. С-концевая часть TFPI выделена курсивом на аминокислотах 240-276.

На фиг.5 показана относительная доступность остатков TFPI. Остатками, которые имеют доступность более 40%, являются аминокислоты 94-95, 98, 100-110, 118-121, 123-124, 131, 134, 138-142 и 144-145.

На фиг.6 показана гель-проникающая ВЭЖХ комплекса между вторым доменом Кунитца (К2) TFPI и Fab-фрагментом MuTFPI4F36 (Fab). В УФ при длине волны 280 нм выявляли гель-проникающие ВЭЖХ-хроматограммы свободного К2 (сплошная линия, rt 13,1 мин, показан пик на 13,134), свободного Fab (прерывистая линия, rt 11,7 мин, показан пик на 11,676) и комплекса (пунктирная линия, rt 11,5 мин, показан пик на 11,496). Образец комплекса содержал ~20% избыточного К2.

На фиг.7 показана общая структура комплекса MuTFPI4F36 Fab:K2. Легкие цепи показаны бледно-серыми, а тяжелые цепи показаны темно-серыми. CDR-петли, определенные в соответствии со схемой Кабат, обозначены как L1-L3 и Н1-Н3.

На фиг.8 показана структура домена К2 TFPI в комплексе с Fab MuTFPI4F36 (Fab-молекула не показана). Отмечены N- и С-концы и вторичные структурные элементы.

На фиг.9 показаны осевые наложения структур К2. Показаны различия в структуре между растворенным К2, К2 в комплексе с MuTFPI4F36 Fab и К2 в комплексе со свиным трипсином.

На фиг.10 показан MuTFPI4F36-связывающий эпитоп на К2. (А) Изображение представляет К2-домен TFPI с боковыми цепями остатков, включенных в связывающий эпитоп, представленными шарами и палками. (В) аналогично А, но с добавленной поверхностью. (С) Связывающий эпитоп отображен на первичной последовательности. Заглавные буквы, выделенные жирным, выделенные курсивом и подчеркнутые, соответствуют остаткам в К2-связывающем эпитопе, создающем контакты с Fab только тяжелой цепи MuTFPI4F36 (позиции 10, 11, 13, 28, 31, 33 и 35), только легкой цепи (позиции 21, 23 и 50), а также тяжелой и легкой цепи (17, 19, 34 и 36), соответственно. Обозначены вторичные структурные элементы (h = спираль, s = складчатость) (спирали в позициях 5-8 и 50-56 и складчатости в позициях 20-26 и 31-37). Остатки, выделенные серым (позиции 1-2 и 59-66), присутствуют в экспрессированном белке, но не обнаруживаются в кристаллической структуре в связи с гибкостью N- и С-концов.

На фиг.11 показано сравнение осевых остатков комплексов K2:MuTFPI4F36 Fab и K2:HzTFPI4F36 Fab, демонстрирующее идентичные связывающие формы Fab-фрагментов мышиного MuTFPI4F36 и гуманизированного HzTFPI4F36. K2:MuTFPI4F36 Fab показан серым, а K2:HzTFPI4F36 Fab показан черным. Структуры совмещены для оптимизации совпадения в вариабельных областей Fab-фрагментов.

На фиг.12 показано влияние анти-TFPI-моноклональных антител (МКА) на TF/FVIIa-индуцированную активацию FX на поверхности HUVEC, стимулированных TNFα/IL1β. Активацию FX измеряли в присутствии 0-20 нМ МКА (МКА TFPI 2021 или МКА 2974), 50 пкМ FVIIa (NovoSeven®) и 50 нМ FX в буфере с 25 мМ HEPES, 137 мМ NaCl, 3,5 мМ KCI, 5 мМ CaCl2, 1 мг/мл BSA (0,1%), рН 7,4, которым покрывали монослой HUVEC. Полученную активность FXa определяли в анализе амидолитической активности с S-2765, измеряя увеличение абсорбции при 405 нм.

На фиг.13 показано влияние анти-TFPI-МКА на TFPI-ингибирование TF/FVIIa-индуцированной активации FX на поверхности клеток MDA-MB 231. Активацию FX измеряли в присутствии 0-20 нМ МКА (гуманизированное МКА TFPI 2021 или МКА 2974), 2,5 нМ fl-TFPI, 100 пкМ FVIIa и 50 нМ FX в буфере с 25 мМ HEPES, 137 мМ NaCl, 3,5 мМ KCl, 5 мМ CaCl2, 1 мг/мл BSA (0,1%), рН 7,4, которым покрывали монослой клеток MDA-MB 231. Полученную активность FXa определяли в анализе амидолитической активности с S-2765, измеряя увеличение абсорбции при 405 нм.

На фиг.14 показано влияние одиночных замен аминокислоты аланина выбранных остатков во втором домене Кунитца TFPI на связывание с МКА TFPI 2021 («МКА 4F36») и МКА 2974 (n=2). Выбранные остатки являются частью МКА TFPI 2021-связывающего эпитопа. Нумерация аминокислотных остатков проведена, как показано на фиг.10С.

На фиг.15 показано время кровотечения из кутикулы и потеря крови, измеренные у кроликов с временной гемофилией после лечения контрольным IgG (гемофилия) или мышиным анти-TFPI антителом, TFPI-4F36A1B2 («4F36», MuTFPI4F36).

На фиг.16 показано время кровотечения из кутикулы (одиночные наблюдения; среднее значение ± стандартная ошибка среднего) и потеря крови (среднее значение + стандартная ошибка среднего) у кроликов с лечением «по требованию» с индуцированной антителом гемофилией, получавших HzTFPI4F36 («анти-TFPI», МКА TFPI 2021) (2 мг/кг) или NovoSeven (9 мг/кг) в течение 5 минут после индукции кровотечения. Кровотечение наблюдали в течение 1 часа (3600 секунд).

На фиг.17 показано время кровотечения из кутикулы (одиночные

наблюдения; среднее значение ± стандартная ошибка среднего) и потеря крови (среднее значение + стандартная ошибка среднего) у кроликов с индуцированной антителом гемофилией при предварительной обработке HzTFPI4F36 («анти-TFPI», MKATFPI 2021) (дозы: 0,5, 1, 2 мг/кг) или изотипическим контрольным антителом за 35 минут до индукции кровотечения. Кровотечение наблюдали в течение 1 часа (3600 секунд).

На фиг.18 показано количество тромбоцитов, измеренное у отдельных животных после стимуляции анти-FVIII-антителом, введения анти-TFPI-антитела («анти-TFPI-AT», MuTFPI4F36), а затем индукции кровотечения. Это выполняли на контрольной модели гемофилии и в присутствии мышиного анти-TFPI-антитела 4F36 (MuTFPI4F36), описанного в данном документе.

На фиг.19 показана концентрация свободного HzTFPI4F36 (МКА TFPI 2021) в плазме у кроликов, которым вводили 20 мг/кг HzTFPI4F36 в 0 час. Эксперименты по кровотечению из кутикулы выполняли в 96 часов (4 дня), 168 часов (7 дней) и 240 часов (10 дней). Пунктирные линии указывают диапазон «эффективной концентрации» HzTFPI4F36, полученный в исследовании доза-ответ (см. фиг.17).

Фиг.20: Левая панель: плазменное HzTFPI4F36 (МКА TFPI 2021) (левая ось: ο) и время кровотечения из кутикулы (среднее значение ± стандартная ошибка среднего; ■). Правая панель: плазменное HzTFPI4F36 (МКА TFPI 2021) (левая ось ο) и потеря крови (среднее значение + стандартная ошибка среднего; ■) у кроликов с индуцированной антителом гемофилией при предварительном введении 20 мг/кг HzTFPI4F36 (n=8) или изотипического контрольного антитела (n=12) за 4, 7 или 10 дней до индукции кровотечения. Кровотечение наблюдали в течение 1 часа (3600 секунд).

На фиг.21 показаны уровни концентрации в плазме крови после внутривенного и подкожного введения HzTFPI4F36 (МКА TFPI 2021) обезьянам. На трех нижних графиках двум обезьянам вводили три дозы HzTFPI4F36 с двухнедельным интервалом. На нижнем левом вводили три дозы 2, 20 и 80 мг/кг, на нижнем среднем вводили три дозы 20, 80 и 160 мг/кг, на нижнем правом вводили три дозы 80, 160 и 200 мг/кг. На верхнем левом трем обезьянам вводили единичную дозу 20 мг/кг, на верхнем правом трем обезьянам вводили единичную внутривенную дозу. На графиках точки представляют собой отдельные наблюдения, а линия представляет соответствующую модель.

На фиг.22 показано моделирование 1 мг/кг HzTFPI4F36 (MKA TFPI 2021), вводимого подкожно ежедневно. Сплошная горизонтальная линия представляет моделированные уровни плазменной концентрации, а пунктирная горизонтальная линия представляет верхнюю эффективную концентрацию, которая вытекает из полученных данных.

На фиг.23 показано моделирование 15 мг/кг HzTFPI4F36 (MKA TFPI 2021), вводимого внутривенно каждые три недели. Сплошная горизонтальная линия представляет моделированные уровни плазменной концентрации, а пунктирная горизонтальная линия представляет верхнюю эффективную концентрацию, которая вытекает из полученных данных.

На фиг.24 показано моделирование 20 мг/кг HzTFPI4F36 (MKA TFPI 2021), вводимого внутривенно каждые две недели. Сплошная горизонтальная линия представляет моделированные уровни плазменной концентрации, а пунктирная горизонтальная линия представляет ожидаемое целевое насыщение, которое вытекает из полученных данных.

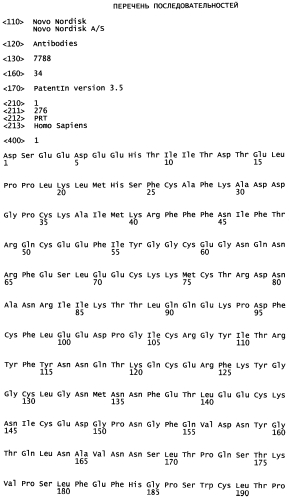

Краткое описание списка последовательностей

SEQ ID №1 представляет аминокислотную последовательность человеческого TFPI (последовательность сигнального пептида опущена).

SEQ ID №2 представляет аминокислотную последовательность конструкции, используемой для определения связывающего эпитопа антитела. Конструкция содержит аминокислоты с 91 по 150 из человеческого TFPI и C-концевую метку His6.

SEQ ID №№3, 4 и 5 представляют полинуклеотидные (смысловые и антисмысловые) и полипептидные последовательности вариабельного домена легкой цепи (VL) моноклонального антитела MuTFPI4F36 (TFPI, 4F36A1B2). SEQ ID №6 представляет аминокислотную последовательность легкой цепи моноклонального антитела MuTFPI4F36 (TFPI-4F36A1B2). Последовательности сигнального пептида опущены.

SEQ ID №№7, 9 и 8 представляют полинуклеотидные (смысловые и антисмысловые) и полипептидные последовательности вариабельного домена тяжелой цепи (VH) моноклонального антитела MuTFPI4F36 (TFPI-4F36A1B2). SEQ ID №10 представляет аминокислотную последовательность тяжелой цепи моноклонального антитела MuTFPI4F36 (TFPI-4F36A1B2). Последовательности сигнального пептида опущены.

SEQ ID №11 представляет последовательность обратного праймера, используемого для амплификации вариабельного домена тяжелой цепи, a SEQ ID №12 представляет последовательность обратного праймера, используемого для амплификации легкой цепи.

SEQ ID №№13-15 предлагают смысловую полинуклеотидную, антисмысловую полинуклеотидную и полипептидную последовательности, соответственно, вариабельного домена легкой цепи (VL) гуманизированного моноклонального антитела, HzTFPI4F36 (MKA TFPI2021). Последовательности сигнального пептида опущены.

SEQ ID №№16-18 предлагают смысловую полинуклеотидную, антисмысловую полинуклеотидную и полипептидную последовательности, соответственно, вариабельного домена тяжелой цепи (VH) гуманизированного моноклонального антитела HzTFPI4F36 (MKA TFPI2021).

SEQ ID №№19-21 предлагают смысловую полинуклеотидную, антисмысловую полинуклеотидную и полипептидную последовательности, соответственно, легкой цепи (LC) гуманизированного моноклонального антитела HzTFPI4F36 (MKA TFPI2021).

SEQ ID №№22-24 предлагают смысловую полинуклеотидную, антисмысловую полинуклеотидную и полипептидную последовательности, соответственно, тяжелой цепи (НС) гуманизированного моноклонального антитела HzTFPI4F36 (MKA TFPI2021). Последовательности сигнального пептида опущены.

SEQ ID №25-26 предлагают нуклеиновокислотные и аминокислотные последовательности, соответственно, вариабельного домена легкой цепи CDR-привитого HzTFPI4F36. Последовательности сигнального пептида опущены.

SEQ ID №27-28 предлагают нуклеиновокислотные и аминокислотные последовательности, соответственно, вариабельного домена тяжелой цепи CDR-привитого HzTFPI4F36. Последовательности сигнального пептида опущены.

SEQ ID №29 предлагает аминокислотную последовательность легкой цепи CDR-привитого HzTFPI4F36 (человеческая каппа-цепи). Последовательность сигнального пептида опущена.

SEQ ID №30 предлагает аминокислотную последовательность тяжелой цепи CDR-привитого HzTFPI4F36, который является человеческим lgG4 (S241P). Последовательность сигнального пептида опущена.

SEQ ID №31 предлагает зародышевую последовательность VKII_A18/JK4, используемую для гуманизации легкой цепи MuTFPI4F36. Последовательность сигнального пептида опущена.

SEQ ID №32 предлагает зародышевую последовательность VH3_21/JH6, используемую для гуманизации тяжелой цепи MuTFPI4F36. Последовательность сигнального пептида опущена.

SEQ ID №33 предлагает аминокислотную последовательность Fab тяжелой цепи MuTFPI4F36A1B2. Сигнальный пептид опущен.

SEQ ID №34 предлагает аминокислотную последовательность Fab тяжелой цепи HzTFPI4F36. Сигнальный пептид опущен.

Подробное описание изобретения

Данное изобретение относится к антителам, которые связываются с TFPI. Антитела предпочтительно специфически связываются с TFPI, т.е. они связываются с TFPI, но не связываются или связываются с более низкой аффинностью с другими молекулами. В частности, изобретение относится к антителам, которые связываются с TFPI и модулируют его активность. Таким образом, антитела изобретения могут обладать способностью уменьшать время свертывания крови. Например, антитело изобретения могут обладать способностью сокращать время свертывания человеческой FVIII-дефицитной плазмы или сокращать время формирования сгустка, измеряемое в анализе тромбоэластографии (ТЭГ) человеческой цельной крови. Изобретение также относится к применению таких антител, например в терапевтических и фармацевтических целях.

Термин «TFPI», используемый в данном документе, включает любые природные формы TFPI, которые могут быть получены из любого подходящего организма. Например, TFPI для применения, описанного в данном документе, может представлять собой TFPI млекопитающего, например человека, мыши, крысы, примата, крупного рогатого скота, барана или свиньи. Предпочтительно TFPI является человеческим TFPI. TFPI может иметь зрелую форму TFPI, такую как белок TFPI, который претерпел посттрансляционный процессинг в подходящей клетке. Такой зрелый белок TFPI может, например, быть гликозилированным. TFPI может быть белком TFPI полной длины. Термин TFPI также включает варианты, изоформы и другие гомологи таких молекул TFPI. Вариантные молекулы TFPI, как правило, будут характеризоваться тем, что проявляют тот же вид активности, что и природный TFPI, например способность нейтрализовать каталитическую активность FXa или способность ингибировать комплекс TF-FVIIa/FXa.

Антитело изобретения будет иметь способность связываться с TFPI. Предпочтительно антитело изобретения будет связываться специфически с TFPI. Т.е. антитело изобретения предпочтительно будет связываться с TFPI с большей аффинностью, чем та аффинность, с которой он связывается с другой молекулой. Антитело изобретения может иметь способность связываться или специфически связываться с молекулой TFPI, описанной в данном документе, такой как любая молекула-мишень, описанная в данном документе.

Термин «аффинность связывания» в данном документе используется для обозначения силы нековалентного взаимодействия двух молекул, например и антитела или его фрагмента, и антигена. Термин «аффинность связывания» используется для описания одновалентных взаимодействий (внутренняя активность).

Аффинность связывания двух молекул, например антитела или его фрагмента и антигена, через моновалентное взаимодействие может быть количественно оценена путем определения константы диссоциации (KD). В свою очередь, KD может быть определена путем измерения кинетики формирования и диссоциации комплекса, например методом SPR (Biacore). Константы скоростей, соответствующие ассоциации и диссоциации одновалентного комплекса, называются константой скорости ассоциации ka (или kon) и диссоциации константа скорости kd (или koff), соответственно. KD связана с ka и kd через уравнение KD=kd/ka.

После приведенного выше определения аффинностей связывания, связанных с различными молекулярными взаимодействиями, можно сравнить, например, аффинности связывания различных антител с данным антигеном путем сравнения значений KD для отдельных комплексов антитело/антиген.

Аналогичным образом, специфичность взаимодействия можно оценить путем определения и сравнения значений KD взаимодействия, представляющего интерес, например специфического взаимодействия между антителом и антигеном, со значением KD взаимодействия, не представляющего интерес.

Как правило, KD антитела по отношению к мишени будет в 2 раза, предпочтительно в 5 раз, более предпочтительно в 10 раз меньше, чем KD по отношению к другим, не целевым, молекулам, таким как несвязанный материал или сопроводительный материал в окружающей среде. Более предпочтительно KD будет в 50 раз меньше, например в 100 раз меньше или в 200 раз меньше; еще более предпочтительно в 500 раз меньше, например в 1000 раз меньше или 10000 раз меньше.

Значение этой константы диссоциации можно определить непосредственно с помощью хорошо известных способов и можно вычислить даже для сложных смесей с помощью таких способов, как изложенные, например, в Caceci et al. (Byte 9:340-362, 1984). Например, KD может быть установлен в анализе связывания с использованием двойного нитроцеллюлозного фильтра, такого как изложен Wong & Lohman (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 5428-5432, 1993). Для оценки связывающей способности лигандов, таких как антитела, с мишенями в данной области известны другие стандартные анализы, включая, например, ИФА, вестерн-блоттинг, радиоиммунологический анализ и проточную цитометрию. Кинетику связывания и аффинность связывания антитела также можно оценить с помощью стандартных анализов, известных в данной области, таких как поверхностный плазменный резонанс (SPR), например, с помощью системы Biacore™.

Можно проводить анализ конкурентного связывания, в котором связывание антитела с мишенью сравнивают со связыванием мишени другим лигандом этой мишени, например другим антителом. Концентрация, при которой происходит 50% ингибирование, называется Ki. В идеальных условиях Ki эквивалентна KD. Значение Ki никогда не будет меньше, чем KD, поэтому измерение Ki можно удобно заменить для обеспечения верхнего предела KD.

Антитело изобретения может иметь KD для своей цели 1×10-7 М или меньше, 1×10-8 М или меньше, или 1×10-9 М или меньше, или 1×10-10 M или меньше, 1×10-11 М или меньше, или 1×10-12 M или меньше.

Антитело, которое специфически связывается со своей мишенью, может связывать свою мишень с высокой аффинностью, т.е. демонстрируя низкую KD, как говорилось выше, и может связываться с другими, не целевыми, молекулами с более низкой аффинностью. Например, антитело может связывать нецелевые молекулы с KD 1×10-6 М или более, более предпочтительно 1×10-5 М или более, более предпочтительно 1×10-4 М или более, более предпочтительно 1×10-3 M или более, еще более предпочтительно 1×10-2 М или более. Антитело изобретения предпочтительно способных связываться со своей мишенью с аффинностью, которая больше как минимум в два раза, в 10 раз, в 50 раз, в 100 раз, в 200 раз, в 500 раз, в 1000 раз или 10000 раз или больше, чем аффинность его связывания с с другой, не целевой, молекулой.

Молекулой-мишенью может быть любая молекула TFPI, описанная в данном документе, например природная молекула TFPI, полностью зрелая молекула TFPI или молекула TFPI полной длины. Предпочтительными молекулами TFPI являются полностью зрелые, природные молекулы TFPI млекопитающих полной длины. Например, молекула TFPI может состоять из (или может содержать) аминокислотной последовательности SEQ ID №1 или ее фрагмента или другого варианта, описанного в данном документе.

Молекула-мишень может быть вариантом молекулы TFPI, таким как фрагмент молекулы TFPI. Например, молекула-мишень может быть фрагментом или другим вариантом TFPI, который содержит подходящий эпитоп для связывания антитела. Например, молекула-мишень может быть фрагментом или другим вариантом TFPI, который сохраняет эпитоп, описанный в данном документе. Молекула-мишень может включать такой эпитоп.

В одном воплощении молекула-мишень является молекулой TFPI полной длины. Молекула TFPI полной длины может включать первый, второй и третий домены Кунитца, описанные в данном документе. Молекула TFPI полной длины может включать первый, второй и третий домены Кунитца, описанные в данном документе, а также карбоксильную концевую область, описанную в данном документе. Молекула TFPI полной длины может быть природной молекулой TFPI, такой как полипептид TFPI полной длины, экспрессированный с гена TFPI или секретируемый TFPI-экспрессирующими клетками. Молекула TFPI полной длины может быть природной молекулой TFPI, которая циркулирует в свободном виде в плазме или связана с клетками, такими как эндотелиальные клетки. Молекула TFPI полной длины не является усеченной молекулой TFPI, такой как природная усеченная молекула TFPI, описанная в данном документе.

В одном воплощении молекула-мишень является усеченной молекулой TFPI. Например, усеченная молекула TFPI может содержать усечение карбоксильного конца. Например, известно множество природных усеченных форм TFPI. Они могут включать усечение частично или полностью карбокси-конца TFPI. Они также могут включать усечение частично или полностью одного или более доменов Кунитца. Например, усеченная форма TFPI может включать удаление карбоксильной концевой части и части или всего третьего домена Кунитца.

Например, одна из природных усеченных форм TFPI содержит только аминокислоты с 1 по 161 из молекулы TFPI полной длины (далее в данном документе как TFPI (1-161)). TFPI (1-161) является активной формой TFPI, которая имеет сниженную активность по сравнению с молекулой полной длины. TFPI (1-161) отличается по структуре от TFPI полной длины, и антитела, образованные против TFPI (1-161) в качестве молекулы-мишени, могут отличаться от антител, образованных против TFPI полной длины.

Усеченная форма TFPI может быть соответствующей целевой молекулой, когда нужны целевые антитела против области TFPI полной длины, которая присутствует в TFPI (1-161). Тем не менее, усеченный TFPI предпочтительно использовать в качестве молекулы-мишени, когда антитела должны быть направлены против специфических усеченных форм TFPI, таких как природный усеченный TFPI.

В одном воплощении молекула-мишень является природной формой TFPI. Она может быть использована в форме, в которой она присутствует in vivo. Например, молекула-мишень может быть природным TFPI полной длины, описанным выше. Молекула-мишень может быть усеченным природным TFPI, описанным выше. Молекула-мишень может быть TFPI в форме, в которой она присутствует в плазме крови in vivo. Молекула-мишень может быть TFPI, который связан с липопротеином таким же образом, как он присутствует в плазме in vivo. Молекула-мишень может быть TFPI, который связан с клетками таким же образом, как это происходит in vivo, например TFPI, который связан с эндотелиальными клетками. Антитело изобретения может связываться с одной или более из этих природных форм TFPI. Антитело изобретения может обладать способностью связывать все эти природные формы TFPI или может обладать способностью различать эти различные формы, связываясь с некоторыми из них и не связываясь с другими.

В одном воплощении молекула-мишень представляет собой или включает в себя второй домен Кунитца из TFPI. Такая молекула-мишень может включать аминокислоты с 97 по 147 из SEQ ID №1 или аминокислоты с 91 по 150 из SEQ ID №1 или область, эквивалентную второму домену Кунитца, из другого полипептида TFPI. Такая молекула-мишень может включать SEQ ID №2 или аминокислоты с 3 по 58 или с 10 по 50 из SEQ ID №2. Молекула-мишень может быть или может содержать фрагмент второго домен Кунитца из TFPI. Например, молекула-мишень может включать пять или более, восемь или более, десять или более, двенадцать или более или пятнадцать или более аминокислот из второго домена Кунитца.

Молекула-мишень может включать пять или более, восемь или более, десять или более, двенадцать или более или пятнадцать или более доступных на поверхности остатков TFPI или конкретной области TFPI, например конкретного домена Кунитца или C-концевой части TFPI. Доступный на поверхности остаток является остатком, имеющим более 40% относительной доступности. Например, для второго домена Кунитца TFPI (SEQ ID №1) следующие аминокислоты имеют более 40% относительной доступности: 94-95, 98, 100-110, 118-121, 123-124, 131, 134, 138-142 и 144-145 (см. фиг.5). Молекула-мишень может включать пять или более, восемь или более, десять или более, двенадцать или более или пятнадцать или более из этих остатков, например фрагмент TFPI, который включает пять или более, восемь или более, десять или более, двенадцать или более или пятнадцать или более из этих остатков.

Молекула-мишень может включать известный эпитоп из TFPI.

Термин «эпитоп», используемый в данном документе, используется в контексте молекулярного взаимодействия между «антиген-связывающим полипептидом» (Ab) и соответствующим ему «антигеном» (Ag). Используемый в данном документе термин Ab включает антитело или его фрагмент, который специфически связывается с соответствующим Ag. Примеры антиген-связывающих фрагментов включают Fab, Fab', F(ab)2, F(ab')2, F(ab)S, Fv (как правило, VL- и VH-домены одной ветви антитела), одноцепочечный Fv (scFv; см., например, Bird et al., Science 1988; 242:428-426; и Huston et al. PNAS 1988; 85:5879-5883), dsFv, Fd (как правило, VH- и СН1-домен) и dAb (как правило, VH-домен); VH-, VL-, VhH- и V-NAR-домены; миниантитела, двух-, трех-, четырехвалентные антитела и каппа-антитела (см., например, III et al., Protein Eng 1997; 10:949-57); верблюжий IgG; IgNAR и полиспецифичные фрагменты антитела, сформированные из фрагментов антитела, а также один или более изолированный CDR или функциональный паратоп, где изолированные CDR или антиген-связывающие остатки или полипептиды могут быть ассоциированы или связаны друг с другом с тем, чтобы сформировать функциональный фрагмент антитела. Различные типы фрагментов антитела были описаны и рассмотрены, например, в Holliger and Hudson, Nat Biotechnol 2005; 23, 1126-1136; WO2005040219, и в опубликованных патентных заявках США 20050238646 и 20020161201.

Фрагменты антитела могут быть получены с помощью обычных рекомбинантных методик или методик белковой инженерии, а также фрагменты могут быть проверены на антиген-связывающую или другую функцию таким же образом, как и интактные антитела.

Термин «антиген» (Ag) относится к молекулярной единице, используемой для иммунизации иммунокомпетентного позвоночного для производства антитела (Ab), которое распознает Ag. В данном документе термин «Ag» понимается более широко и, как правило, предназначен для включения молекул-мишеней, которые специфически распознаются антителом, таким образом включая фрагменты или имитаторы молекулы, используемой в процессе иммунизации для получения Ab. Таким образом, при связывании Ab со вторым доменом Кунитца (К2) TFPI антигеном называются и изолированный К2, и TFPI полной длины, в том числе усеченные и другие варианты TFPI.

Как правило, термин «эпитоп» относится к области или участку на Ag, с которым специфически связывается Ab, т.е. к области или участку, который физически контактирует с Ab. Белковый эпитоп может включать аминокислотные остатки в Ag, которые непосредственно участвуют в связывании с Ab (также называемые иммунодоминантным компонентом эпитопа), и другие аминокислотные остатки, которые непосредственно не участвуют в связывании, такие как аминокислотные остатков антигена, которые эффективно блокируются антителом (другими словами, аминокислотный остаток на «поверхности исключенного из растворителя объема» и/или «посадочное место» антитела). Термин «эпитоп» в данном документе включает оба типа сайтов связывания в любой конкретной области К2 в TFPI, которые специфически связываются с анти-TFPI-антителом или другим К2-специфическим агентом в соответствии с изобретением, если не указано иное (например, в некоторых контекстах изобретение относится к антителам, которые связываются непосредственно с конкретными аминокислотными остатками). К2 может содержать ряд различных эпитопов, которые могут включать, без ограничения, (1) линейные пептидные антигенные детерминанты, (2) конформационные антигенные детерминанты, которые состоят из одной или более несмежных аминокислот, расположенных рядом друг с другом в конформации зрелого К2; и (3) посттрансляционные антигенные детерминанты, которые состоят, полностью или частично, из молекулярных структур, ковалентно присоединенных к К2, таких как углеводные группы.

Эпитоп для данной пары антитело (Ab)/антиген (Ag) может быть определен и охарактеризован на различных уровнях детализации с помощью различных экспериментальных и расчетных способов картирования эпитопов. Экспериментальные способы включают мутагенез, рентгеновскую кристаллографию, спектроскопию ядерного магнитного резонанса (ЯМР), масс-спектрометрию с водородно-дейтериевым обменом (HX-MS) и различные способы конкурентного связывания. Поскольку каждый способ основан на уникальном принципе, описание эпитопа тесно связано со способом, которым оно было проведено. Таким образом, эпитоп для данной пары Ab/Ag будет определен по-разному в зависимости от используемого способа картирования эпитопа.

На самом детальном уровне можно определить эпитоп для взаимодействия между Ag и Ab посредством пространственных координат, определяющих атомные контакты, присутствующие во взаимодействии Ag-Ab, а также информацию об их относительной роли в термодинамике связывания. На менее детальном уровне эпитоп можно охарактеризовать посредством пространственных координат, определяющих атомные контакты между Ag и Ab. На еще менее детальном уровне эпитоп можно охарактеризовать посредством аминокислотных остатков, которые он содержит, определенных по специфическим критериям, например по расстоянию между атомами в Ab и Ag. На еще менее детальном уровне эпитоп можно охарактеризовать через функцию, например при конкурентном связывании с другими антителами. Эпитоп также может быть определен в более общем плане как включающий аминокислотные остатки, для которых замещение другой аминокислотой изменит характеристики взаимодействия между Ab и Ag.

В контексте полученной с помощью рентгеновских лучей кристаллической структуры, определенной по пространственным координатам комплекса между Ab, например Fab-фрагментом, и его Ag, термин «эпитоп» в данном документе специфически определяется как К2-остатки, характеризующиеся наличием тяжелого атома (т.е. не атома водорода) на расстоянии 4 Å от тяжелого атома в Ab, если не указано иное, или если это не противоречит контексту.

Из того факта, что описания и определения эпитопов получают на разных уровнях детализации в зависимости от используемого способа картирования эпитопа, следует, что сравнение эпитопов для различных Ab на одном и том же Ag может быть проведено аналогичным образом на различных уровнях детализации.

Эпитопы, описанные на уровне аминокислот, например определенные рентгеноструктурным образом, называют идентичными, если они содержат одинаковый набор аминокислотных остатков. Эпитопы называют перекрывающимися, если у них хотя бы одна аминокислота является общей. Эпитопы называют отдельными (уникальными), если они не имеют общих аминокислотных остатков с другими эпитопами.

Эпитопы, которые характеризуются конкурентным связыванием, называют перекрывающими