Способ и устройство для контроля работы нагревателя электропечи

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к технической физике, а именно к способам и устройствам контроля физических параметров: вязкости, электропроводности, плотности, поверхностного натяжения у образцов металлических расплавов. Оно может быть использовано на металлургических предприятиях, в исследовательских центрах, при выполнении лабораторных работ в вузах. Предложенный способ, основанный на измерении параметров на одной из обмоток силового трансформатора, отличается тем, что измеренные параметры сравнивают с заранее заданной пороговой величиной, при достижении электрическим параметром пороговой величины принимают решение о прекращении работы нагревателя и его замены. Устройство, содержащее нагреватель, силовой трансформатор, терморегулятор, блок контроля параметров, подключенный к одной из обмоток силового трансформатора, датчик температуры, термопара, компьютер, соединенный с терморегулятором, датчиком температуры и блоками контроля электрических параметров, отличается тем, что в него введено устройство сравнения из двух блоков с регулируемыми порогами, мультиплексор, дифференцирующий блок, логическое устройство И, сигнальные входы мультиплексора соединены с блоком контроля параметров, его управляющий вход соединен с компьютером, а выходная шина соединена с одним из входов И, другой вход которого соединен с датчиком температуры, параллельно подключенным к одному из входов дифференцирующего блока и компьютеру, другой вход дифференцирующего блока соединен с выходом И, выходы блоков сравнения подключены к компьютеру, вход одного из блоков сравнения соединен с выходом дифференцирующего блока, вход другого блока сравнения соединен с выходом логического устройства И. Техническим результатом изобретения является устранение непредсказуемого прерывания экспериментов, ускорение, упрощение и удешевление экспериментов. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Реферат

Предлагаемое изобретение относится к технической физике, а именно, к способам и устройствам для бесконтактного лабораторного определения, контроля и измерения физических параметров - вязкости, электропроводности, плотности, поверхностного натяжения у образцов металлических расплавов, например на основе Fe, в вакуумных электропечах. Изобретение может быть использовано в лабораторных исследованиях, на металлургических предприятиях, при выполнении работ в вузах.

Общеизвестно использование теплового действия электротока, основанного на законе Джоуля-Ленца, для разогрева нагревательного элемента, обладающего электросопротивлением R, являющегося основным узлом устройств, которые применяют для нагрева различных веществ или материалов, например, используемых в производственных технологических процессах, в бытовых условиях, в пищевой промышленности, при обогреве помещений и проч. Нагревательный элемент при мощности электротока P, выделяемой на нем, до 1÷3 кВА представляет собой преимущественно высокоомный металлический, например, нихромовый, проводник, который размещают вблизи нагреваемого вещества. При этом используют как контактный, так и бесконтактный, посредством излучения, нагрев, причем в ряде случаев контроль температуры t° осуществляют посредством терморегуляторов с термодатчиками. Вследствие того, что часто нагреватели используют до температур t°, меньших 700°C, а их температура плавления t п л ∘ составляет, например, для нихрома почти 1400°C, при рабочей температуре t° до 1000°C, эти нагреватели надежны, в частности срок их службы составляет 2÷5 тысяч часов. Кроме того, качество нагревателя можно контролировать непосредственно, визуально оценивая однородность и интенсивность его свечения, для чего, например, использовать тепловизор, а обрыв нагревателя можно определить посредством контроля целостности электрических цепей.

Известны способы, реализующие определение физических параметров образцов металлических расплавов, объемом в несколько см3 и массой, составляющей десятки граммов, посредством устройств, содержащих тигельные металлургические лабораторные вакуумные водоохлаждаемые электропечи сопротивления. В них качество нагревателя, например, металлического молибденового (Мо), недоступно непосредственному визуальному контролю, поскольку нагреватель размещен внутри корпуса электропечи. Отмечено, что нагреватель электропечи является важнейшим элементом измерительной установки - см. А.В. Рябина и др. «Безэлектродньга метод измерения электросопротивления металлов в твердом и жидком состояниях и установка для его реализации», журн. «Расплавы», 2009, 1, с.36÷42. Контроль электрических параметров нагревателя косвенно производится на одной из обмоток силового трансформатора, к которому подключен нагреватель, преимущественно посредством определения значений тока I и напряжения V с использованием амперметра и вольтметра. Рабочая температура в электропечи может быть близка к температуре плавления материала нагревателя и достигать значений, необходимых для расплавления изучаемых материалов, в частности высокотемпературных ( t п л ∘ = 1000 ÷ 2000 ∘ C ) металлов либо сплавов на основе Fe, Ni, Co, Ti, или шлаков, которые размещены в тигле или на подложке. Эти условия характерны для установок в металлургии, выполненных с применением водоохлаждаемых электропечей, питающихся от силовых электросетей мощностью 10÷30 кВА. - см. П.П. Арсентьев и др. «Физико-химические методы исследования металлургических процессов», М., Металлургия, 1988, с.136, 137, рис.V.3, с.119, рис.IV-5 - аналог.

Оценка качества нагревателя путем измерения величины электросопротивления R, составляющего величины в единицы мОм, например омметром, и/или удельного электросопротивления ρ, может быть осуществлено, Во-первых, только в промежутках между экспериментами, при отсоединении нагревателя от силового трансформатора, что технологически сложно. Во-вторых, при этом практически невозможно учитывать температурный коэффициент сопротивления (ТКС) материала нагревателя и соответствующие изменения R ( t i ∘ ) . В третьих, сложно оценить динамику изменения R и ρ нагревателя когда он подключен к силовому трансформатору, в частности, с учетом комплексной составляющей общего импеданса Z системы «нагреватель-трансформатор», в том числе индуктивного сопротивления, а также неравномерности разогрева нагревателя, дополнительного теплоотвода от него за счет водоохлаждения и массивных токоподводов. Таким образом, прямое определение состояния нагревателя посредством измерения сопротивления R не имеет преимущества перед визуальной оценкой этого состояния, также требует остановки эксперимента, отключения и разборки измерительной установки.

Известно, что определение физических параметров металлических расплавов, реализуют, в том числе, посредством изучения термозависимостей вязкости, плотности, поверхностного натяжения или электропроводности образца с использованием вращающегося магнитного поля, у образца, помещенного в тигель или на подложку, которые размещены внутри нагревателя вакуумной электропечи в области изотермической зоны, с компьютерным управлением хода экспериментов - см. А.Л. Бельтюков, В.И. Ладьянов «Автоматизированная установка для определения кинематической вязкости металлических расплавов», журн. «Приборы и техника эксперимента», 2008, №2, с.155÷161 - аналог; Л.Д. Сон и др. «Установка для измерения вязкости, поверхностного натяжения и плотности высокотемпературных расплавов», труды X Российской конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов», т.2, изд. ЮУрГУ, 2001, с 47÷50 - аналог. После анализа термозависимостей физических характеристик сплавов исследователи дают рекомендации для получения сплавов с заданными характеристиками, в частности, корректируют технологические режимы. Анализ позволяет, в том числе, выделять особые температурные точки, в частности, температуры начала гистерезиса t г ∘ , критическую t к р ∘ и температуру аномального изменения свойств расплава t а н ∘ , а также гистерезисные характеристики цикла «нагрев - охлаждение». Эксперименты осуществляет квалифицированный персонал, при большом энергопотреблении и многочасовых подготовительных работах. Используют преимущественно компьютерный контроль электрических параметров и температуры в изотермической зоне, в том числе для управления терморегулятором и фазоимпульсным тиристорным блоком управления нагревом, т.е. током нагревателя, в том числе и для аварийного отключения силового напряжения при снижении напора охлаждающей электропечь воды или иных нештатных ситуациях - см. вышеуказанное Л.Д. Сон и др… Однако, неизбежно возникает, иногда в течение 1÷2 недель, а иногда и в течение многомесячных (до 6÷9 месяцев) экспериментов, преимущественно в зависимости от температуры плавления t п л ∘ исследуемых сплавов, ухудшение достоверности и надежности полученных в ходе экспериментов результатов, обусловленных, прежде всего, возрастанием как электросопротивления R и удельного электросопротивления ρ, так и испарением Mo - нагревателя внутри электропечи, его последующего прогорания и обрыва. Вышеизложенное вызывает сначала уменьшение точности полученных результатов, а в конечном итоге непрогнозируемое аварийное прекращение эксперимента. Снижение качества нагревателя электропечи, в изотермической зоне которого помещен тигель с изучаемым расплавом, выражается в виде образования в нагревателе локальных дефектов, в том числе трещин или отверстий, с частичным испарением материала нагревателя, с локальным возрастанием плотности тока, а в дальнейшем происходит перегорание нагревателя. Пары Мо оседают в виде пыли внутри водоохлаждаемой электропечи, в том числе на образцах исследуемого расплава, и некоторых случаях могут изменить его характеристики, например при изучении поверхностного натяжения и плотности расплава. Вышеизложенное обусловливает замедление, усложнение и удорожание экспериментов.

Прототипом предлагаемого способа является способ для контроля работы нагревателя электропечи, подключенного к силовому трансформатору, основанный на измерении одного или нескольких электрических параметров на одной из обмоток силового трансформатора, в частности, величины тока и/или напряжения и/или потребляемой мощности - см. вышеуказанное А.В. Рябина и др.

Прототипом предлагаемого устройства является устройство для контроля работы нагревателя электропечи, содержащее нагреватель электропечи, силовой трансформатор, терморегулятор, подключенный к одной из обмоток силового трансформатора, блок контроля электрических параметров, в частности, величины тока и/или напряжения и/или потребляемой мощности, подключенный к одной из обмоток силового трансформатора, датчик температуры, например, термопара, компьютер, соединенный с терморегулятором, датчиком температуры и блоками контроля электрических параметров, - см. вышеуказанное А.В. Рябина и др.

Недостатками способа и устройства, указанных как в аналогах, так и в прототипе являются, Во-первых, возможность непредсказуемого прерывания эксперимента, обусловленного приведением в нерабочее состояние нагревателя, а в конечном итоге, отсутствие возможности обеспечения достоверности и точности определения измеряемых параметров металлических расплавов, в частности, высокотемпературных; Во-вторых, замедление, усложнение и удорожание экспериментов из-за вышеотмеченного прерывания эксперимента; в-третьих, ненулевая вероятность неконтролируемого взаимодействия материала поврежденного нагревателя и образца расплава в ходе эксперимента; в четвертых, отсутствие возможности принятия обоснованного решения о прекращении работы нагревателя, в частности для его замены.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение непредсказуемого прерывания экспериментов, обусловленного приведением в нерабочее состояние нагревателя, ускорение, упрощение и удешевление экспериментов, кроме того устранение возможности неконтролируемого взаимодействия материала нагревателя с образцом расплава в ходе эксперимента, обеспечение возможности принятия обоснованного решения о прекращении работы нагревателя, в частности для его замены, а в конечном итоге обеспечение достоверности и точности полученных результатов.

Для решения поставленной задачи предлагаются способ и устройство для контроля работы нагревателя электропечи.

1. Способ контроля работы нагревателя электропечи, подключенного к силовому трансформатору, основанный на измерении одного или нескольких электрических параметров на одной из обмоток силового трансформатора, отличающийся тем, что

измеренный электрический параметр сравнивают с заранее заданной пороговой величиной, при достижении электрическим параметром пороговой величины принимают решение о прекращении работы нагревателя.

2. Устройство для контроля работы нагревателя электропечи, содержащее нагреватель электропечи, силовой трансформатор, терморегулятор, подключенный к одной из обмоток силового трансформатора, блоки контроля электрических параметров, подключенные к одной из обмоток силового трансформатора, датчик температуры, компьютер, соединенный с терморегулятором, датчиком температуры и блоками контроля электрических параметров, отличающееся тем, что в него введены два блока сравнения с регулируемыми для каждого из них значениями электрических пороговых величин Uпор.1 Uпор.2, мультиплексор, дифференцирующий блок, логическое устройство «И», сигнальные входы мультиплексора соединены с блоками контроля электрических параметров, его управляющий вход соединен с компьютером, а выходная шина соединена с одним из входов логического устройства «И», другой вход которого соединен с датчиком температуры, параллельно подключенным к одному из входов дифференцирующего блока и компьютеру, другой вход дифференцирующего блока соединен с выходом логического устройства «И», выходы блоков сравнения подключены к компьютеру, вход одного из блоков сравнения соединен с выходом дифференцирующего блока, вход другого блока сравнения соединен с выходом логического устройства «И».

3. Устройство для контроля работы нагревателя электропечи по п. 2, отличающееся тем, что блоки контроля электрических параметров выполнены в виде измерителей величины тока и/или напряжения и/или потребляемой мощности.

4. Устройство для контроля работы нагревателя электропечи по п. 2, отличающееся тем, что датчик температуры выполнен в виде термопары.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является устранение непредсказуемого прерывания экспериментов, ускорение, упрощение и удешевление экспериментов, устранение возможности взаимодействия материала нагревателя с расплавом в ходе эксперимента, обеспечение возможности принятия обоснованного решения о прекращении работы нагревателя, в частности для его замены, а в конечном итоге обеспечение достоверности и точности полученных результатов.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами:

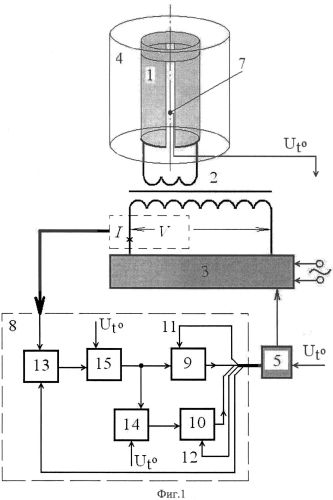

фиг. 1. Блок-схема измерительного комплекса;

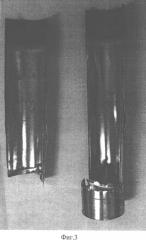

фиг. 2. Внешний вид нового нагревателя;

фиг.3. Внешний вид сгоревшего нагревателя;

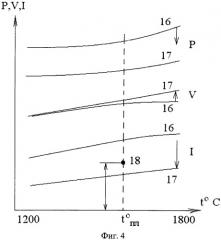

фиг.4. Предполагаемые термозависимости электрических параметров I, V, Р;

фиг.5. Экспериментальные термозависимости тока I и напряжения V;

фиг.6. Экспериментальные термозависимости мощности P и импеданса Z.

Предлагаемый способ реализован посредством устройства для контроля работы нагревателя электропечи, основные узлы которого приведены на блок-схеме - см. фиг.1. Устройство содержит нагреватель 1, внутри которого размещают изучаемый расплав, например в тигле или на подложке (на схеме не показано), силовой трансформатор 2, терморегулятор 3, водоохлаждаемую электропечь 4, компьютер 5, блок контроля электрических параметров 6, датчик температуры 7, устройство сравнения 8, содержащее блоки сравнения 9 и 10, с регулируемыми для каждого из них значениями электрических пороговых величин Uпор.1 11 и Uпор.2 12, мультиплексор 13, дифференцирующий блок 14, логическое устройство «И» 15. Цилиндрический тонкостенный (0,4 мм) Mo - нагреватель 1 диаметром 30 мм подключен ко вторичной низковольтной (6÷10 V) обмотке силового трансформатора 2 оригинального изготовления мощностью 20 kVA с коэффициентом трансформации n=0,027. Терморегулятор 3 - блок фазоимпульсного управления нагрузкой с током I до 160 A типа МБТМ1Ф160М1 фирмы «Мерадат» - см. руководство по эксплуатации МБТМ1Ф160М1. Он управляет углом открывания тиристоров φ=Ψ(t°) и регулирует, через силовой трансформатор 2, ток в нагревателе 1. На дисплее терморегулятора 3 отображается температура t°, измеряемая термопарой 7 типа ВР-5/20 в зоне нагрева непосредственно вблизи нагревателя 1. Компьютер 5, уровнем не ниже Pentium 4, управляет экспериментом. Блок контроля электрических параметров 6 выполнен в виде мультиметров, измеряющих переменный ток I и/или напряжение V, типа ЩП-120П, подключенных к компьютеру 5 через интерфейс RS-485. Они могут измерять ток с трансформаторами тока, например 200/5 A. Блоки сравнения 9, 10, и дифференцирующий блок 14 выполнены на одном из операционных усилителей каждый, входящих в счетверенную микросхему LM324. Мультиплексор 13 - микросхема К561КП2, логическое устройство «И» 15 - микросхема К561ЛА7. Регулируемые значения электрических пороговых величин Uпор.1 11 и Uпор.2 12 устанавливают по одному из входов каждого блока сравнения 9 и 10 (операционных усилителей) например, вручную на основе данных предыдущих экспериментов, или используют автоматизированную систему управления с выработкой Uпор.1 11 и Uпор.2 12 компьютером 5 на основе этих данных, накопленных в памяти компьютера 5 за определенный период, например за 0,5 года. Устройство сравнения 8 может быть реализовано в виде виртуального устройства в составе компьютера 5 или на основе микроконтроллера, например STM32 фирмы «STM», подключенного к компьютеру 5.

Определение дефицита массы Мо нагревателя 1, появившегося в течение его срока службы до перегорания, осуществлено во время экспериментов по изучению вязкости Fe сплавов, в частности ГМ414, используемого для изготовления аморфной трансформаторной ленты, у которого t п л ∘ = 1100 ∘ С . Перед перегоранием нагревателя 1 отмечено, что в области конечной температуры эксперимента t i ∘ = 1400 ∘ C электрические параметры блока контроля электрических параметров 6 следующие: I=35 A, V=140 B, P=4,9 кВА при угле отсечки тиристоров φт=86 град. Ток нагревателя 1, с учетом n силового трансформатора 2, составляет 1,3 кА. Масса нового Мо - нагревателя 1 была равна m1=107 граммов. После того, как нагреватель 1 перегорел, был извлечен из электропечи 4 и взвешен, его масса m2=104 грамма, т.е. дефицит массы составляет 3 грамма. Эта масса постепенно испарялась и оседала в виде пыли внутри водоохлаждаемой электропечи 4, в том числе и на образцах. Внешний вид нового нагревателя 1 приведен на фиг.2, а сгоревшего - на фиг.3. Как отмечено выше, такая ситуация может быть опасна в том числе из-за возможности непредсказуемого попадании части испарившегося Мо в изучаемый расплав, в частности в установках изучения поверхностного натяжения и плотности методом «большой капли» - см. вышеуказанное Л.Д. Сон и др…

Для выбора оптимального по критерию вариабельности электрического параметра и пороговых величин, в частности общей потребляемой нагревателем 1 и силовым трансформатором 2 величины тока Iпор, при соответствующих напряжении Vпор и мощности Pпор, проведены полугодовые эксперименты с регистрацией этих электрических параметров во всем диапазоне температур t i ∘ нагрева образцов. Иллюстративные предполагаемые температурные зависимости этих параметров, изменяющиеся по мере старения нагревателя 1 от начальных значений 16 до критических значений 17 перед сгоранием нагревателя 1, приведены на фиг.4. Ток I и мощность P должны уменьшаться, а напряжение V незначительно расти. Пороговой величиной 18, оптимально отражающей предшествующие перегоранию нагревателя изменения и полученной прямыми измерениями, является ток Iпор.. Дополнительно может быть использована пороговая величина 18 напряжения Vпор. и/или мощности электротока Pпор, либо все пороговые величины одновременно.

Кроме того, дополнительной характеристикой для оценки и выбора пороговой величины 18 может служить линия (на схеме не показана), в первом приближении наклонная прямая, в температурном диапазоне вплоть до температур, превышающих на (100÷300)°C температуру плавления t п л ∘ образцов, построенная из ряда значений пороговой величины 18. Линия представляет собой отношение приращений измеряемого электрического параметра к приращениям температуры t i ∘ нагрева образцов или ее производную d I п о р . / d t i ∘ , причем монотонному по времени уменьшению значения d I п о р . / d t i ∘ соответствуют возрастающий износ и большая вероятность перегорания нагревателя 1. Для этого используют имеющиеся в устройстве сравнения 8 дифференцирующий блок 14 и второй блок сравнения 10 с регулируемым значением электрических пороговых величин Uпор.2 12. Устройство для контроля работы нагревателя 1 электропечи 4 может быть использовано без этих блоков, однако в спорных случаях для уточнения оценки и выбора пороговой величины 18 целесообразно определение d I п о р . / d t i ∘ путем использования этих блоков.

При достижении электрическими параметрами пороговой величины 18, экспериментатор принимает решение о замене нагревателя 1. Значение пороговой величины 18 в виде Iпор. и/или V, P может быть использовано и для автоматического управления и тревожной сигнализации, например на дисплее компьютера 5, о необходимости замены нагревателя 1, а также блокировки и/или аварийного отключения в данном случае силового трансформатора 2. При этом значение пороговой величины 18 используют для формирования управляющего сигнала (на схеме не показано), например, импульса, который вводят в терморегулятор 3 вручную или посредством компьютера 5.

Экспериментальные зависимости электрических параметров [ I , V , P = V × I , R ( Z ) = V / I ] = Ψ ( t i ∘ ) для Mo - нагревателя 1, полученные при отмеченной выше полугодовой работе по определению кинематической вязкости образцов сплавов на основе Fe вплоть до температур t i ∘ , превышающих на (100÷300)°C температуру плавления t п л ∘ исследуемых образцов, приведены на фиг.5, 6. Основной массив 19 данных экспериментов соответствует требуемому состоянию нагревателя 1, критический набор данных 20 отражает предпоследний эксперимент и критическое состояние нагревателя 1, данные 21 отражают аварийно прерванный эксперимент, во время которого нагреватель 1 перегорел до достижения, при t°=1400°C. Пороговая величина 18 тока Iпор, которая в качестве примера приведена при температуре t п л ∘ , одной из наиболее значимых в экспериментах, оптимальная по сравнению с пороговой величиной 18 для Vпор, Pпор (на фиг.4, 5, 6 не показаны). Значение Iпор=38 A, находящееся посредине между значениями в основном массиве данных 19: Io=40 A и в критическом наборе данных 20: Iк=36 A при t п л ∘ = 1540 ∘ C отличается от них по абсолютной величине на +/- 5%. Можно считать, что при уменьшении Ii на (5÷10) % по отношению к Io, определенному в первых экспериментах с новым нагревателем 1, его замена обоснована.

Вычисленные по первичной обмотке из отношения V/I величины импеданса Z, состоящего из параллельно соединенных R1 нагревателя 1, а также согласованного по мощности, т.е. в первом приближении R1=Zтр, и пересчитанного по вторичной обмотке импеданса Zтр силового трансформатора 2 при частоте 50 Гц, равны: Z=R1/2 и соответственно: R1=2×Z. R1 нагревателя 1 с учетом n силового трансформатора 2 составляет: R1=2×Z×n2. При n=0,027, n2=7,3×10-4, поэтому для основного массива данных 19 величина R1 находится в диапазоне 2(3,5÷4,1)×n2=2(2,55÷2,99)=(5,1÷5,98) мОм. Для критического набора данных 20, аналогично, величина R1 находится в диапазоне 2(3,13÷3,57)=(6,26÷7,14) мОм. Расчетное пороговое значение при t п л ∘ = 1540 ∘ C : Zпор=4,2 Ом × n2=3,06 мОм, а величина R1=6,12 мОм. Находящееся посередине между основным 19 и критическим 20 массивами данных вычисленное значение R1 нагревателя 1 отличается от них на 6%, что близко к 5% - различиям прямо измеренного Iпор. Тенденция аварийного массива данных 21 демонстрирует даже для t°=1400°С уменьшение измеренного значения I, практически неизменное значение V и уменьшение вычисленного значения P, а также превышение вычисленных значений Z и соответственно R1 над аналогичными параметрами критического массива данных 20. Эти данные свидетельствуют о неконтролируемом локальном нарастании R1 и в конечном итоге локальных увеличений плотности тока. Если выбирать пороговое значение Iпор из значений критического массива данных 20, различие достигнет 10%. Использование Vпор при аналогичных условиях обеспечивает (2÷3) % различие, Pпор обеспечивает (6÷12) %, в соответствии с формулой P=I×V.

Таким образом, использование, на основе данных, зафиксированных во время экспериментов, пороговых величин значений электрических параметров I и/или V, доступных прямому измерению на одной из обмоток силового трансформатора, а также измеренной либо вычисленной величины P, обеспечивает возможность осуществления текущего контроля качества работы нагревателя электропечи, устранения непредсказуемого прерывания экспериментов и принятия обоснованного решения о продолжении или прекращении экспериментов для замены нагревателя, ускорение, упрощение и удешевление экспериментов, устранение возможности неконтролируемого взаимодействия материала нагревателя с образцом расплава в ходе эксперимента, а в конечном итоге обеспечение достоверности и точности полученных результатов.

Технические решения, содержащие вышеуказанные совокупности отличительных признаков, а также совокупности ограничительных и отличительных признаков, не выявлены в известном уровне техники, что при достижении вышеописанного технического результата позволяет считать предложенное техническое решение имеющим изобретательский уровень.

1. Способ контроля работы нагревателя электропечи, подключенного к силовому трансформатору, основанный на измерении одного или нескольких электрических параметров на одной из обмоток силового трансформатора, отличающийся тем, что измеренный электрический параметр сравнивают с заранее заданной пороговой величиной, при достижении электрическим параметром пороговой величины принимают решение о прекращении работы нагревателя.

2. Устройство для контроля работы нагревателя электропечи, содержащее нагреватель электропечи, силовой трансформатор, терморегулятор, подключенный к одной из обмоток силового трансформатора, блоки контроля электрических параметров, подключенные к одной из обмоток силового трансформатора, датчик температуры, компьютер, соединенный с терморегулятором, датчиком температуры и блоками контроля электрических параметров, отличающееся тем, что в него введены два блока сравнения с регулируемыми для каждого из них значениями электрических пороговых величин Uпор.1 Uпор.2, мультиплексор, дифференцирующий блок, логическое устройство И, сигнальные входы мультиплексора соединены с блоками контроля электрических параметров, его управляющий вход соединен с компьютером, а выходная шина соединена с одним из входов логического устройства И, другой вход которого соединен с датчиком температуры, параллельно подключенным к одному из входов дифференцирующего блока и компьютеру, другой вход дифференцирующего блока соединен с выходом логического устройства И, выходы блоков сравнения подключены к компьютеру, вход одного из блоков сравнения соединен с выходом дифференцирующего блока, вход другого блока сравнения соединен с выходом логического устройства И.

3. Устройство для контроля работы нагревателя электропечи по п.2, отличающееся тем, что блоки контроля электрических параметров выполнены в виде измерителей величины тока и/или напряжения и/или потребляемой мощности.

4. Устройство для контроля работы нагревателя электропечи по п.2, отличающееся тем, что датчик температуры выполнен в виде термопары.