Способ обработки почвы в паровом поле

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к способу обработки почвы в паровом поле, преимущественно на склоновых землях, для посева озимой пшеницы. При осуществлении способа проводится основная обработка почвы с одновременным созданием на поверхности поля из пожнивных остатков продуваемых и непродуваемых кулис, чередующихся между собой и расположенных поперек склона. Непродуваемые кулисы сохраняются на поверхности парового поля при проведении весенне-летних культиваций в течение всего периода до посева озимой пшеницы. Непродуваемые кулисы при весенне-летних культивациях парового поля перемещаются по склоновому участку снизу вверх на величину, соизмеримую с их шириной. Под основанием непродуваемых кулис при их создании и весенне-летних культивациях парового поля выполняют локальное почвоуглубление. Такой способ обработки почвы позволяет повысить противоэрозионную устойчивость парового поля и увеличить количество влаги в почве. 1 ил., 2 табл.

Реферат

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при обработке почвы в паровом поле, преимущественно на склоновых землях под озимую пшеницу.

Известен способ обработки парового поля [Технологии подготовки чистых паров. Рекомендации. - М.: РАСХН, 2001. - 42 с.], состоящий из осенней зяблевой обработки почвы, весеннего покровного боронования и последующих весенне-летних культиваций парового поля с целью уничтожения сорных растений.

Недостатком этого известного традиционного способа является то, что на паровом поле, расположенном на склоновых землях, в весенне-летний период при выпадении ливневых осадков формируется поверхностный сток воды. Вследствие того что в этот период верхний слой почвы находится в рыхлом состоянии и поверхность парового поля не защищена растительными и пожнивными остатками, под действием энергии водного потока происходит интенсивный смыв плодородной почвы со склонов.

Известен способ обработки почвы в паровом поле [патент Российской Федерации №2169448, кл. А01В 79/00, заявка №2000123504/13 от 13.09.2000, опубл. 27.06.2001], включающий обработку почвы осенью орудиями с игольчатыми или другими дисковыми рабочими органами, глубокую вспашку или безотвальное рыхление, последующие обработки в весенне-летний период игольчатыми или другими дисками для разрушения сухой слитной почвенной корки и формирование двух слоев с различной структурой и плотностью. Одновременно в верхний слой вычесываются растительные остатки, которыми мульчируется обработанная поверхность почвы.

Недостатком известного способа является то, что с поверхности полей, расположенных на склонах, при выпадении ливневых дождей формируется поверхностный сток воды вызывающий эрозию почвы, так как ливневые осадки не успевают впитываться в ниже лежащий уплотненный слой почвы, а вычесанные в верхний слой поля сорняки и другие растительные остатки равномерно распределены по поверхности почвы и не являются надежным препятствием для стекающих по склону водных потоков.

Известен способ возделывания сельскохозяйственных культур, преимущественно озимой пшеницы [патент Российской Федерации №2305926, кл. А01В 79/02, заявка №2005136772/12 от 25.11.2005, опубл. 20.09.2007. Бюл. №26], включающий уборку предшественника, распределение соломы по полю, лущение стерни, опрыскивание гербицидами сорняков, ранневесеннюю культивацию и выравнивание почвы, уничтожение сорняков в весенне-летние месяцы, внесение минеральных удобрений перед последней культивацией и рядовой посев. При минусовой температуре в позднеосенний период проводят щелевание на глубину 0,40…0,45 м с расстоянием между щелями 1,4…2,8 м. В мае проводят поделку узких щелей на глубину 0,30…0,40 м перпендикулярно выполненным в позднеосенний период щелям.

Недостатком данного способа является то, что при проведении культиваций в весенне-летние месяцы паровое поле не защищено от водной эрозии при выпадении ливневых осадков вследствие того, что верхний рыхлый слой почвы, лишенный растительности, легко размывается потоками воды, кроме того нарезание щелей на глубину 0,40…0,45 м способствует как задержанию стоковой воды, так и испарению влаги из глубоких горизонтов почвы, а вторичное образование щелей вдоль склона при их вторичном перпендикулярном нарезании способствует более интенсивному стоку воды по ним и размыву почвы.

Известен способ почвозащитной гребнекулисной обработки почвы [патент Российской Федерации №2315455, кл. А01В 13/16, заявка №2006113913/12 от 24.04.2006, опубл. 27.01.2008. Бюл. №3], характеризующийся тем, что при основной обработке почвы верхний слой вместе со стерней подрезают и сдвигают постоянно вверх по склону и создают из полученной массы гребнестерневые кулисы, расположенные поперек склона.

Недостатком известного способа является то, что при обработке паровых полей по данному способу гребнестерневые кулисы сокращают поверхностный сток воды и водную эрозию на склоновых землях до первой весенней обработки. После чего кулисы разравниваются по поверхности парового поля, и оно также становится незащищенным от ливневых осадков. При варианте сохранения гребнестерневых кулис и механической обработки только поверхности поля, заключенного между кулисами, невозможно уничтожение сорняков в зоне самих кулис и под их основанием.

Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к предлагаемому способу борьбы с эрозией почв является способ борьбы с эрозией почв [Пат. РФ №2443093, МПК А01В 79/02, А01В 13/16. Заявлено 14.04.2010; опубл. 27.02.2012. Бюл. №6], который включает основную обработку почвы и одновременное формирование последовательно чередующихся между собой продуваемых и непродуваемых кулис, расположенных на равноудаленных расстояниях друг от друга. При этом непродуваемые кулисы, сформированные из стерни, перемешанной с почвой, укладывают в более чем одну борозду и размещают с интервалом 200-350 см друг от друга поперек склона с частичным возвышением над поверхностью почвы. Продуваемые кулисы в виде полос из стерни шириной 25-45 см оставляют на поверхности поля.

Недостатком прототипа является то, что созданные продуваемые и непродуваемые кулисы предназначены для задержания снега и защиты склоновых земель от эрозии в осенне-весенний период и при первой весенней культивации они разравниваются рабочими органами агрегатов по поверхности поля, в результате чего верхний обработанный слой почвы остается незащищенным от ливневой эрозии. В течение 7-10 месяцев с момента проведения зяблевой обработки парового поля, а также при многократных проходах агрегатов в весенне-летние месяцы нижние слои почвы уплотняются, что приводит к ухудшению впитывания воды в пахотный и ниже лежащий слои почвы, это дополнительно усиливает поверхностный сток воды и эрозионные процессы при выпадении ливневых осадков.

Техническим результатом предлагаемого способа обработки почвы в паровом поле является повышение противоэрозионной устойчивости паровых полей и увеличение влаги в почве.

Технический результат достигается в предлагаемом способе обработки почвы в паровом поле, включающем основную обработку почвы с одновременным созданием на поверхности поля из пожнивных остатков продуваемых и непродуваемых кулис, чередующихся между собой и расположенных поперек склона, весенне-летние культивации парового поля, при которых непродуваемые кулисы сохраняют и перемещают на склоновом участке снизу вверх на величину, соизмеримую с их шириной, а под основанием непродуваемых кулис при их создании и весенне-летних культивациях парового поля выполняют локальное почвоуглубление.

Из известного уровня техники не известно решение, содержащее совокупность признаков, аналогичных предлагаемому решению.

Совокупность существенных признаков предлагаемого способа находится в следующей причинно-следственной связи с достигаемым техническим результатом.

В предлагаемом способе обработки почвы в паровом поле проводится основная обработка почвы с одновременным созданием на поверхности поля из пожнивных остатков продуваемых и непродуваемых кулис, чередующихся между собой и расположенных поперек склона, и весенне-летние культивации парового поля, при которых непродуваемые кулисы сохраняют на поверхности поля и перемещают их при каждой культивации снизу вверх по склону на величину, соизмеримую с шириной непродуваемых кулис, такая совокупность признаков в сравнении со способом-прототипом приводит к более эффективному уничтожению сорняков в непродуваемых кулисах и под их основанием, к задержанию образующихся при снеготаянии и ливнях водных потоков и как следствие к увеличению влаги в почве, к снижению смыва верхнего обработанного слоя почвы и повышению противоэрозионной устойчивости паровых полей.

Кроме того, в сравнении со способом-прототипом, под основанием непродуваемых кулис выполняют локальное почвоуглубление, что приводит к разуплотнению пахотного и ниже лежащего слоя почвы и за счет этого лучшего впитывания воды, что способствует уменьшению поверхностного стока воды и дополнительному увеличению влаги в почве.

За счет того что локальное почвоуглубление выполнено под основанием непродуваемых кулис, зона локального почвоуглубления закрыта сверху массой кулисы, что способствует снижению испарения влаги из нижних горизонтов зоны локального почвоуглубления.

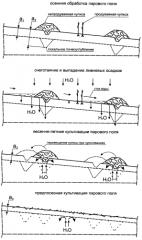

Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежом, на котором схематично изображено поперечное сечение пласта почвы, обработанного предлагаемым способом.

Предлагаемый способ обработки почвы в паровом поле осуществляют следующим образом. В осенний период почвообрабатывающим орудием выполняют рыхление почвы без оборота пласта, одновременно с этим на поверхности поля, поперек склона, из пожнивных остатков создают чередующиеся между собой продуваемые и непродуваемые кулисы, при этом под основанием непродуваемых кулис выполняют локальное почвоуглубление. В весенний период по мере отрастания сорняков проводят первую культивацию парового поля. Одновременно с выполнением первой и последующих весенне-летних культиваций непродуваемые кулисы сохраняют на поверхности поля непосредственно до посева озимой пшеницы и перемещают при каждой культивации снизу вверх по склону на величину, соизмеримую с шириной непродуваемых кулис, при этом под основанием непродуваемых кулис при каждой весенне-летней культивации выполняют локальное почвоуглубление.

Пример конкретного осуществления предлагаемого способа обработки почвы в паровом поле. Предлагаемый способ обработки почвы в паровом поле осуществлялся в условиях Саратовской области, на поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», после уборки проса. Обрабатываемое паровое поле располагалось на склоновом участке с уклоном 3-5°. Почва - чернозем маломощный, влажность почвы в момент осуществления предлагаемого способа в осенний период в пахотном слое составляла 18,7%, твердость почвы - 1,7 МПа. Средняя высота стерни была равна 19,5 см, масса стерни составляла 230 г/м2. В осенний период рыхление почвы с образованием продуваемых и непродуваемых кулис выполняли почвообрабатывающим орудием [патент Российской Федерации №2318303, кл. А01В 13/16, А01В 49/02, заявка №2006127791 от 31.07.2006, опубл. в БИ №7, 10.03.2008], дополнительно оснащенным щелерезом. Средняя глубина обработки почвы в паровом поле рыхляще-подрезающими рабочими органами составляла a1 = 14,3 см, глубина локального почвоуглубления щелерезом под основанием непродуваемых кулис была равна a2 = 30,4 см. Одновременно с обработкой почвы в сентябре на поверхности поля, поперек склона, из пожнивных остатков создавались чередующиеся между собой продуваемые и непродуваемые кулисы, при этом щелерезом, установленным на одной из секций дискового приспособления, под основанием непродуваемых кулис, выполняли локальное почвоуглубление. Непродуваемые кулисы создавались при подрезании верхнего слоя почвы вместе со стерней с помощью дисковых рабочих органов приспособления. Окончательное формирование непродуваемых кулис выполнялось при смежных проходах агрегата в прямом и обратном направлениях. Средняя ширина образованных непродуваемых кулис составила 34,9 см. Так как щелерез установлен только на одной из секций дискового приспособления, то локальное почвоуглубление проводилось в средней части под основанием непродуваемых кулис. В процессе работы при подрезании верхнего слоя почвы со стерней за счет регулируемого расстояния между передними правым и левым дисковыми рабочими органами приспособления оставалась полоса стерни шириной 32…34 см, представляющая собой продуваемую кулису. Первая весенняя культивация в паровом поле проводилась почвообрабатывающим орудием, оснащенным плоскорежущими лапками, на глубину а3=10…12 см в первой декаде мая. Глубина локального почвоуглубления щелерезами под основанием непродуваемых кулис составляла а2=25,3 см. Влажность почвы по слоям при первой культивации составляла: 0-10 см - 19,7%; 10-20 см - 23,0%; 20-30 см - 24,1%. Твердость почвы была равна 1,4 МПа. При проведении первой весенней культивации образованные при осенней обработке непродуваемые кулисы перемещались на склоновом участке дисковыми рабочими органами снизу вверх на величину, в среднем равную 31,8 см, а продуваемые кулисы подрезались рабочими органами культиватора и частично разравнивались по поверхности поля. После этого на обработанной поверхности парового поля сохранялись только непродуваемые кулисы, расположенные поперек склона на расстоянии 3 метра друг от друга. Вторая, третья и четвертая летние культивации в паровом поле проводились этим же почвообрабатывающим орудием с 25 мая по 21 июля. Глубина обработки плоскорежущими лапками составляла а3=7…8 см. Глубина локального почвоуглубления щелерезами под основанием кулис была равна а2=25,8…27,2 см. Предпосевная культивация парового поля проводилась под углом 35-40° к непродуваемым кулисам на глубину, равную a4=6,3 см. Она выполнялась культиватором КПС-4, укомплектованным боронами БЗТС-1,0. При проведении культивации сорняки полностью подрезались, при этом непродуваемые кулисы рабочими органами культиватора и боронами равномерно разравнивались по обработанной поверхности парового поля. После чего проводился посев озимой пшеницы сеялками СЗП-3,6 в агрегате с трактором ДТ-75М. Посев проводили поперек склона.

Способ-прототип осуществляли в одинаковых условиях с предлагаемым способом, на одном поле, в одно и тоже время. В осенний период рыхление почвы с созданием продуваемых и непродуваемых кулис также выполняли почвообрабатывающим орудием [патент Российской Федерации №2318303, кл. А01В 13/16, А01В 49/02, заявка №2006127791 от 31.07.2006, опубл. в БИ №7, 10.03.2008]. Средняя глубина обработки рыхляще-подрезающими рабочими органами составляла 14,3 см. Одновременно с рыхлением почвы на поверхности пашни, поперек склона, из пожнивных остатков создавались чередующиеся между собой продуваемые и непродуваемые кулисы. Непродуваемые кулисы создавались при подрезании верхнего слоя почвы вместе со стерней с помощью дисковых рабочих органов приспособления. Окончательное формирование непродуваемых кулис выполнялось при смежных проходах агрегата в прямом и обратном направлениях. Средняя ширина непродуваемых кулис составила 35,7 см. За счет регулируемого расстояния между передними правым и левым дисковыми рабочими органами приспособления оставалась полоса стерни шириной 32…34 см, представляющая собой продуваемую кулису. Весной при созревании почвы 2 мая проводили покровное боронование зубовыми боронами БЗТС-1,0 в два следа под углом 35-40° к направлению непродуваемых кулис. После прохода бороновального агрегата непродуваемые и продуваемые кулисы разравнивались по поверхности парового поля. По мере появления сорняков в первой декаде мая проводили первую культивацию на глубину 10…12 см культиватором КПС-4 укомплектованным боронами БЗСС-1,0. Вторая, третья и четвертая летние культивации пара проводились культиватором КПС-4 на глубину 7…8 см в те же сроки, что в предлагаемом способе. Последняя предпосевная культивация парового поля проводилась на глубину, равную 6,3 см, культиватором КПС-4. Посев озимой пшеницы проводили сеялками СЗП-3,6 в агрегате с трактором ДТ-75М. Посев проводили поперек склона.

В отличие от способа-прототипа сохранение непродуваемых кулис в паровом поле до посева озимых культур и проведение локального почвоуглубления под основанием непродуваемых кулис способствовало снижению поверхностного стока талых и ливневых вод и как следствие обеспечивало увеличение влаги в почве и повышение противоэрозионной устойчивости паровых полей на склоновых землях.

Кроме того, так как зона локального почвоуглубления сверху закрыта непродуваемыми кулисами, то снижалось выветривание и испарение влаги из более глубоких слоев взрыхленной при локальном почвоуглублении почвы.

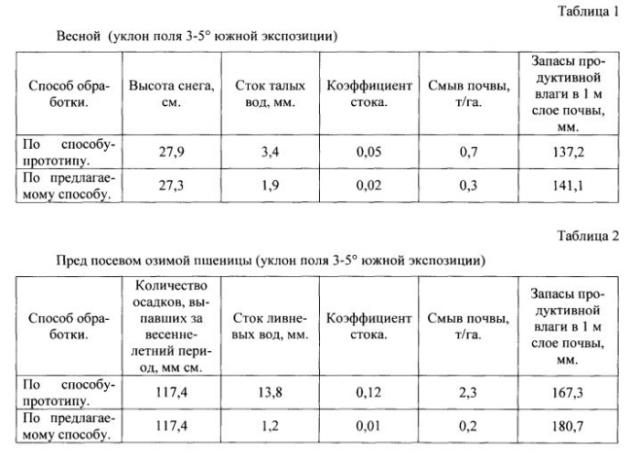

Сравнение предлагаемого способа обработки почвы в паровом поле со способом-прототипом в склоновых агроландшафтах Саратовской области показало (таблицы 1; 2), что высота снежного покрова в предлагаемом способе и способе-прототипе была одинаковой и составляла 27,3-27,9 см. Поверхностный сток талой воды и смыв почвы (эрозия) в весенний период за счет локального почвоуглубления, расположенного под основанием кулисы, в предлагаемом способе обработки почвы в паровом поле были ниже соответственно на 78,9% и 113%, чем в способе-прототипе. За счет снижения поверхностного стока при снеготаянии запасы продуктивной влаги в 1 метровом слое почвы в предлагаемом способе обработки были выше на 3,9 мм. В период с 25 апреля по 5 сентября (день посева озимой пшеницы) выпало 6 дождей, из них 2 дождя имели ливневый характер. Первый ливень на опытных участках прошел 27 июня, количество выпавших осадков при этом дожде было равно 37,4 мм, интенсивность дождя составила 0,19 мм/мин. Поверхностный сток воды и смыв почвы на паровом поле, обработанном по способу-прототипу, в этом случае составили соответственно 11,3 мм и 2,1 т/га. На участке, обработанном по предлагаемому способу, в этом случае, поверхностный сток воды и смыв почвы (эрозия) были равны соответственно 1,2 мм и 0,2 т/га. Второй ливневый дождь выпал 11 августа. Количество осадков при этом дожде было равно 12,7 мм, интенсивность дождя составила 0,17 мм/мин. В этом случае поверхностный сток воды и смыв почвы на паровом поле, обработанном по способу-прототипу, составили соответственно 2,5 мм и 0,2 т/га. На сравниваемом участке парового поля, обработанного по предлагаемому способу, поверхностный сток воды и смыв почвы отсутствовали. В остальных случаях, при выпадении дожей, сток воды и эрозия почвы на сравниваемых способах обработки парового поля отсутствовали. В результате снижения потерь воды на сток и ее сохранения в паровом поле запасы продуктивной влаги в 1 метровом слое почвы в предлагаемом способе, перед посевом озимой пшеницы, оказались выше на 13,4 мм.

Применение предлагаемого способа обработки почвы в паровом поле на склоновых землях позволяет повысить их противоэрозионную устойчивость и увеличить количество влаги в почве.

Способ обработки почвы, включающий основную обработку почвы и одновременное создание на поверхности поля из пожнивных остатков продуваемых и непродуваемых кулис, чередующихся между собой и расположенных поперек склона, отличающийся тем, что непродуваемые кулисы сохраняют на поверхности парового поля при проведении весенне-летних культиваций в течение всего периода до посева озимой пшеницы, при этом при каждой весенне-летней культивации непродуваемые кулисы перемещают по склоновому участку снизу вверх на величину, соизмеримую с их шириной, причем под основанием непродуваемых кулис при их создании и весенне-летних культивациях парового поля выполняют локальное почвоуглубление.