Способ прогнозирования исхода инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа старше 45 лет на госпитальном этапе

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине, а именно кардиологии. Оценивают обширность поражения миокарда, нарушение сердечной проводимости, признаки хронической сердечной недостаточности, уровень гликемии, мочевины в крови и артериальное систолическое давление при поступлении, и рассчитывают вероятность благоприятного или неблагоприятного прогноза (Р) по формуле. При величине Р≥0,6 прогнозируют благоприятный исход инфаркта миокарда (ИМ), а при Р<0,4 - неблагоприятный исход. Способ позволяет с высокой вероятностью сделать прогноз исхода ИМ у больных сахарным диабетом 2 на госпитальном этапе, является более простым и доступным, так как включает 6 наиболее значимых показателей для пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 3 табл., 3 пр.

Реферат

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии и эндокринологии.

Распространенность инфаркта миокарда (ИМ) как первичного, так и повторного у больных диабетом выше, чем в общей популяции. Инфаркт миокарда является причиной летального исхода у 18,5-39,0% больных СД, при этом смертность пациентов с СД, перенесших ИМ, также в 1,5-2 раза выше, чем у лиц без нарушений углеводного обмена. Возможность в первые часы после госпитализации спрогнозировать его исход позволяет проводить обоснованную целенаправленную коррекцию лечебно-диагностической тактики.

Доказано, что гипергликемия при поступлении в стационар у больных с сочетанием ИМ и СД 2 ассоциируется с повышением частоты тяжелых осложнений и летальности На данный момент общепринятый целевой диапазон гликемии, за рамками которого возрастает риск осложнений и внутрибольничная летальность у больных с острым коронарным синдромом, окончательно не определен, но обоснованными целевыми для большинства больных по результатам клинических исследований приняты значения гликемии 6,5-7,8 ммоль/л в течение суток с допустимым периодическим повышением до 10,0 ммоль/л. (AronsonDoron, ElliotJ.Rayfield, JamesH. ChesebroMechanismsdeteirniningcourseandoutcomeofdiabeticpatientswhohavehadacutemyocardialinfarction. Ann Intern Med 1997; Malmberg К et al. for the DIGAMI 2 Investigators. Intense metabolic control by means of insulin in patients with diabetes mellitus and acute myocardial infarction (DIGAMI 2): effects on morbidity and mortality. EurHeartJ 2005; Каретникова B.H. Маркеры неблагоприятного прогноза у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в сочетании с нарушениями углеводного обмена. Автореферат диссертации на соискание степени доктора канд. мед. наук. Кемерово, 2010; Панова Е.И. Корригируемые и некорригируемые факторы неблагоприятного течения и отдаленных исходов инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа. Автореферат диссертации на соискание степени доктора мед. наук. Нижний Новгород, 2009).

Доказано, что почечная дисфункция ассоциируется с увеличением риска смерти при остром коронарном синдроме (Панова Е.И. Корригируемые и некорригируемые факторы неблагоприятного течения и отдаленных исходов инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа. // Автореферат диссертации на соискание степени доктора мед. наук. Нижний Новгород, 2009; Шамхалова М.Ш. Патология почек у больных с сахарным диабетом 2 типа: сосудистые, токсические и гормональные аспекты. Автореферат диссертации на соискание степени доктора мед. наук. Москва, 2008; Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике. Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2011).

DeborahChyun и соавт. (2002) в своей работе показали, что сниженное АД систолическое, неопределенная локализация очага поражения миокарда являются факторами, ухудшающими прогноз у пациентов с ИМ и СД. (Deborah Chyun, Viola Vaccarino, Murillo, Jaime Young, Lawrence H, Krumholz, Harlan M Cardiac outcomes after myocardial infarction in elderly patients with diabetes mellitus // American Journal of Critical Care, 2002).

Очевидно, что конечный прогноз складывается из совокупности нескольких наиболее значимых взаимодействующих факторов, в связи с чем важна комплексная их оценка. В большинстве приведенных работ не был учтен тип СД, что ограничивает однозначную трактовку полученных данных применительно только к пациентам с СД 2 типа.

В одном из существующих способов прогнозирования из числа клинических и лабораторно-инструментальных параметров оценивается 10 факторов с применением балльной системы, позволяющей соотнести итоговую сумму баллов с вероятностью летального исхода на госпитальном этапе. Модель достаточно проста в использовании, не требует введения дополнительных мощностей и расширения лабораторной базы, однако она разработана при изучении общей популяции больных, т.е. не может быть применима у лиц с исходным наличием СД 2 типа (Сайгитов Р.Т. Острый коронарный синдром: клинико-генетические аспекты прогнозирования и профилактики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва, 2007).

Известен способ прогнозирования исхода ИМ, касающийся именно больных сахарным диабетом. Однако он перегружен большим количеством анализируемых факторов (25 факторов), что затрудняет и ограничивает его практическое использование. Кроме того, недостатком способа является то, что не все важные для анализа данные могут быть получены из-за дефицита необходимой информации в анамнезе, из-за невозможности проведения дорогостоящих инвазивных методов диагностики на базе большинства лечебно-профилактических учреждений, а также из-за тяжести состояния больного, не позволяющей выполнить определенные исследования. Наконец, в данной методике не учитывается тип СД, что снижает его точность (Способ прогнозирования исхода инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом. Патент № RU 2420228).

Задачей настоящего изобретения является упрощение способа оценки прогноза исхода, а также повышениеего точности.

Поставленная задача осуществляется способом прогнозирования исхода инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа старше 45 лет на госпитальном этапе, заключающимся в том, что оценивают обширность поражения миокарда, нарушения сердечной проводимости, признаки хронической сердечной недостаточности, уровней гликемии, мочевины крови и артериального систолического давлений при поступлении, и рассчитывают вероятность благоприятного или неблагоприятного прогноза по формуле:

Р=1,0363+(-0,1607×А)+(-0,1793×В)+(0,0019×С)+(-0,0118×D)+(-0,1353×Е)+(-0,1217×F).

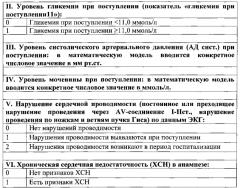

где Р - прогноз,

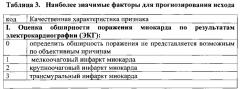

А - обширность поражения миокарда: определить обширность поражения не представляется возможным по объективным причинам - 0, мелкоочаговый инфаркт миокарда - 1, крупноочаговый инфаркт миокарда - 2, трансмуральный инфаркт миокарда - 3,

В - гликемия при поступлении <11,0 ммоль/л - 0, ≥11,0 ммоль/л - 1 С - уровень АД систолического при поступлении (в мм рт. ст.)

D - уровень мочевины крови при поступлении (в ммоль/л)

Е - нарушение сердечной проводимости: нет нарушений проводимости - 0, нарушения проводимости выявляются при поступлении - 1, нарушения проводимости возникают в период госпитализации - 2

F - хроническая сердечная недостаточность: нет признаков - 0, есть признаки - 1,

и при величине Р≥0,6 прогнозируют благоприятный исход инфаркта миокарда, при Р<0,4 - неблагоприятный исход.

При разработке способа прогнозирования на первом этапе была проведена оценка исходов ИМ у 133 больных сахарным диабетом 2 типа ≥45 лет (из них 18 случаев летального исхода) на основании клинико-морфологического сопоставления (анализ историй болезни и протоколов аутопсий). На втором этапе с помощью корреляционного анализа выделены наиболее значимые факторы, высоко достоверно ассоциированные с исходом, определены вероятные качественные разновидности каждого из этих факторов.

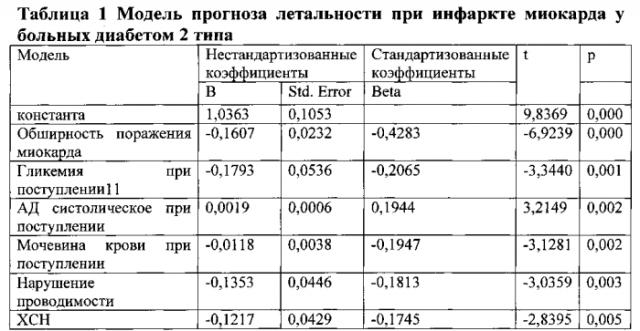

На последнем этапе работы при помощи метода линейной регрессии построена математическая модель прогнозирования исхода ИМ у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на госпитальном этапе (Таблица 1).

На основании разработанной модели была получена формула для расчета прогноза:

Р=1,0363+(-0,1607×А)+(-0,1793×В)+(0,0019×С)+(-0,0118×D)+(-0,1353×Е)+(-0,1217×F).

где Р - прогноз,

А - обширность поражения миокарда (0, 1, 2, 3),

В - гликемия при поступлении 11 (0, 1),

С - уровень АД систолического при поступлении (в мм рт. ст.),

D - уровень мочевины крови при поступлении (в ммоль/л),

Е - нарушение сердечной проводимости (0, 1, 2),

F - ХСН (0, 1).

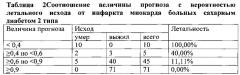

Полученная величина прогноза может быть переведена в вероятность летального исхода в соответствии со следующей таблицей (Таблица 2).

Согласно построенной на основании математической модели ROC-кривой, разработанная методика характеризуется хорошей разрешающей способностью (площадь под кривой 0,974): повышение чувствительности сопряжено с сохранением достаточно высокой специфичности. Эффективность (однозначность вывода) и надежность (безошибочность вывода) методики также оказались равнозначно высокие - 96,2% (126 случаев из 131).

Практическое применение представленного метода заключается в том, что после поступления в стационар проводится обследование больного по представленной ниже схеме; четыре из шести признаков кодируются исходя из их качественных характеристик по заданному шифру (шифрование выполнено в ходе статистической обработки) (таблица 3). Значимые факторы в кодовом выражении подставляются в разработанную на основании математической модели формулу, по итогам работы с которой получается величина прогноза.

Для удобства каждодневного использования формула для расчета величины прогноза вводится однократно в MicrosoftOfficeExcel. Далее в ячейки вводятся данные. В результате вычисляется значение прогноза исхода инфаркта миокарда у больных СД 2 типа.

Клинический пример №1:

Пациент Н. 57 лет с сахарным диабетом 2 типа поступил в отделение кардиологической реанимации с клинической картиной мелкоочагового ИМ («1») с постоянной AV-блокадой I степени («1») и без признаков ХСН («0»); при этом мочевина крови исходно 8,3 ммоль/л, гликемия при поступлении 12,0 ммоль/л («1»), АД систолическое при поступлении 130 мм рт. ст.

Прогноз для данного пациента составит: 1,0363+(-0,1607×1)+(-0,1793×1)+(0,0019×130)+(-0,0118×8,3)+(-0,1353×1)+(-0,1217×0)=0,710

Вероятность летального исхода 11,1%. Прогноз благоприятный.

Клинический пример №2

Пациент К., 70 лет с сахарным диабетом 2 типа поступил в отделение кардиологической реанимации с клинической картиной ИМ, однако оценить обширность очага поражения по ЭКГ не представляется возможным («0») по причине имеющейся блокады левой ножки пучка Гиса при поступлении («1»); признаков ХСН («0») нет; при этом мочевина крови исходно 9,0 ммоль/л, гликемия при поступлении 8,4 ммоль/л («0»), АД систолическое при поступлении 140 мм РТ. ст.

Прогноз для данного пациента составит: 1,0363+(-0,1607×0)+(-0,1793×0)+(0,0019×140)+(-0,0118×9,0)+(-0,1353×1)+(-0,1217×0)=1,061

Вероятность летального исхода приближается к 0%. Прогноз благоприятный.

Последующая терапия подтвердила правильность прогноза по предлагаемому способу, что позволяет заявителю утверждать, что достигнута поставленная задача изобретения - повышение точности прогноза.

Клинический пример №3

Пациентка А., 67 лет с сахарным диабетом 2 типа поступила в отделение кардиологической реанимации с клинической картиной трансмурального ИМ («3») без нарушений проводимости («0»), но с признаками ХСН («1»); при этом мочевина крови исходно 5,2 ммоль/л, гликемия при поступлении 14,5 ммоль/л («1»), АД систолическое при поступлении 105 мм РТ. ст.

Прогноз для данного пациента составит: 1,0363+(-0,1607×3)+(-0,1793×1)+(0,0019×105)+(-0,0118×5,2)+(-0,1353×0)+(-0,1217×1)=0,391

Вероятность летального исхода приближается к 100%. Прогноз неблагоприятный.

Предлагаемый способ позволяет с вероятностью 96,2% сделать безошибочный прогноз (надежность методики) исхода ИМ у больных сахарным диабетом 2 на госпитальном этапе, является более простым и доступным, так как включает 6 наиболее значимых показателей, и более точным, поскольку разработан при изучении пациентов с СД 2 типа.

Способ прогнозирования исхода инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа старше 45 лет на госпитальном этапе, заключающийся в том, что оценивают обширность поражения миокарда, нарушения сердечной проводимости, признаки хронической сердечной недостаточности, уровней гликемии, мочевины крови и артериального систолического давлений при поступлении, и рассчитывают вероятность благоприятного или неблагоприятного прогноза по формуле:Р=1,0363+(-0,1607×А)+(-0,1793×В)+(0,0019×С)+(-0,0118×Е)+(-0,1353×Е)+(-0,1217×F).где Р - прогноз,А - обширность поражения миокарда: определить обширность поражения не представляется возможным по объективным причинам - 0, мелкоочаговый инфаркт миокарда - 1, крупноочаговый инфаркт миокарда - 2, трансмуральный инфаркт миокарда - 3,В - гликемия при поступлении <11,0 ммоль/л - 0, ≥11,0 ммоль/л - 1С - уровень АД систолического при поступлении (в мм рт. ст.),D - уровень мочевины крови при поступлении (в ммоль/л),Е - нарушение сердечной проводимости: нет нарушений проводимости - 0, нарушения проводимости выявляются при поступлении - 1, нарушения проводимости возникают в период госпитализации - 2,F - хроническая сердечная недостаточность: нет признаков - 0, есть признаки - 1,и при величине Р≥0,6 прогнозируют благоприятный исход инфаркта миокарда, при Р<0,4 - неблагоприятный исход.