Способы лечения и предупреждения обусловленной возрастом дисфункции сетчатки

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к способам лечения или предупреждения обусловленной возрастом дисфункции сетчатки, возрастного ухудшения опосредуемой палочками сетчатки темновой адаптации после воздействия света, а также способу улучшения коэффициента регенерации родопсина. Указанные способы предполагают введение субъекту фармацевтически эффективного количества синтетического производного 11-cis-ретиналя или 9-cis-ретиналя периодически в течение по меньшей мере четырех месяцев. Изобретение обеспечивает значительное улучшение обусловленного старением разрушения фоторецептарной функции. 3 н. и 59 з.п. ф-лы, 1 табл., 9 пр., 8 ил.

Реферат

1. ЗАЯВЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНО ФИНАНСИРУЕМОМ ИССЛЕДОВАНИИ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНО ФИНАНСИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ

Это исследование поддерживалось Грантом № EY08061 из Национальных Институтов здравоохранения (NIH). Правительство имеет определенные права в этом изобретении.

По данной заявке испрашивается приоритет предварительной заявки на патент США № 61/027625, поданной в патентном ведомстве Соединенных Штатов 11 февраля 2007 года.

2. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Пониженная острота зрения или полная потеря зрения могут происходить от ряда глазных болезней или нарушений, вызываемых дисфункцией ткани или структур в переднем сегменте глаза и/или заднем сегменте глаза. Для понимания, почему зрение человека снижается с возрастом, большое количество исследований фокусировалось на сетчатке, слое палочковидных и колбочковидных зрительных клеток-фоторецепторов, которые превращают свет в электрические сигналы. Исследования на мышах показали, что обусловленные возрастом уменьшения функции ретинальных (относящихся к сетчатке) палочковидных зрительных клеток не могут быть объяснены утратой палочковидных зрительных клеток, патологической ретинальной пластичностью или любыми признаками заболевания сетчатки (Jackson, G.R., Owsley, C. & McGwin, G., Jr. Vision research 39, 3975-3982 (1999); Gao, H. & Hollyfield, J.G. Investigative ophthalmology & visual science 33, 1-17 (1992); Jackson, G.R., Owsley, C, Cordle, E.P. & Finley, C.D. Vision research 38, 3655-3662 (1998)). Действительно, Jackson et al. сообщили разительное замедление опосредованной палочками сетчатки темновой адаптации после подвергания действию света, ассоциированное со старением человека, которое было связано с замедленной регенерацией родопсина (Jackson, G.R., Owsley, C. & McGwin, G., Jr. Vision research 39, 3975-3982 (1999)).

Обусловленная возрастом дегенерация желтого пятная (AMD) является одним из специфических заболеваний, ассоциированных с задней частью глазного яблока, и является главной причиной слепоты среди пожилых людей. AMD приводит к повреждению желтого пятна, небольшой круговой зоны в центре сетчатки. Поскольку желтое пятно является зоной, которая позволяет различать малые детали и читать или водить машину, его разрушение может вызывать уменьшенную остроту зрения и даже слепоту. Сетчатка содержит две формы воспринимающих свет клеток, палочковидные зрительные клетки (палочки сетчатки) и колбочковидные зрительные клетки (колбочки сетчатки), которые изменяют свет с образованием электрических сигналов. Затем головной мозг превращает эти сигналы в изображения. Желтое пятно является богатым колбочковидными зрительными клетками, что обеспечивает центральное зрение. Люди с AMD страдают от разрушения центрального зрения, но обычно сохраняют периферическое зрение.

Недостаточная доступность и/или процессинг витамина А в зрительный хромофор, 11-цис-ретиналь (11-цис-ретинальдегид, витамин А), может оказывать вредное действие на регенерацию родопсина и визуальную трансдукцию в позвоночных (обзор в McBee, J.K., Palczewski, K., Baehr, W. & Pepperberg, D.R. Prog Retin Eye Res 20, 469-529 (2001); Lamb, T.D. & Pugh, E.N., Jr. Prog Retin Eye Res 23, 307-380 (2004); и Travis, G.H., Golczak, M., Moise, A.R. & Palczewski, K. Annu Rev Pharmacol Toxicol (2006). Как и при старении, регенерация родопсина после светового воздействия является более замедленной у человека и мышей, лишенных витамина А вследствие либо режима питания, либо недостаточного кишечного поглощения (Lamb, T.D. & Pugh, E.N., Jr. Prog Retin Eye Res 23, 307-380 (2004)). Кроме того, лечение витамином А и его производными может иметь благоприятные действия при старении (Jacobson, S.G., et al. Nat Genet 11, 27-32 (1995)) и в случае ретинальных заболеваний, таких как дистрофия глазного дна Sorbsby fundus (Jacobson, S.G., et al. Nat Genet 11, 27-32 (1995) и пигментный ретинит (Berson, E.L., et al. Arch Ophthalmol 111, 761-772 (1993)).

Абсорбция, накапливание и рециркуляция ретиноидов после обесцвечивания пигментов сетчатки являются нарушенными в мышах, лишенных лецитин:ретинолацилтрансферазы (LRAT) (Imanishi, Y., Batten, M.L., Piston, D.W., Baehr, W. & Palczewski, K. J Cell Biol 164, 373-383 (2004); Batten, M.L., et al. PLoS medicine 2, e333 (2005); Batten, M.L., et al. J Biol Chem 279, 10422-10432 (2004); O'Byrne, S.M., et al. J Biol Chem 280, 35647-35657 (2005)), и нуль-мутация в гене LRAT человека приводит к раннему появлению дистрофии палочек и колбочек (Thompson, D.A., et al. Nat Genet 28, 123-124 (2001)). Последнее сходно с врожденным (наследственным) амаврозом Лебера (LCA), в котором лишающие трудоспособности мутации в специфическом для пигментного эпителия сетчатки гене 65 кДа (RPE65) также вызывают тяжелую дисфункцию палочковидных и колбочковидных фоторецепторов (Thompson, D.A., et al. Nat Genet 28, 123-124 (2001)). Пациенты с LCA, несущие мутации как в гене LRAT, так и в гене RPE65, могут, подобно мышам с Lrat-/- и Rpe65-/-нокаутом, быть лишены 11-цис-ретиналя и родопсина, иметь патологии в уровнях транс-ретиниловых сложных эфиров в клетках RPE, обнаруживать тяжелое нарушение функций палочковых и колбочковых фоторецепторов и проявлять дегенерацию сетчатки (ретинодистрофию) (Imanishi, Y., Batten, M.L., Piston, D.W., Baehr, W. & Palczewski, K. J Cell Biol 164, 373-383 (2004); Batten, M.L., et al. PLoS medicine 2, e333 (2005); Redmond, T.M., et al. Nat Genet 20, 344-351 (1998); Van Hooser, J.P., et al. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97, 8623-8628 (2000); Van Hooser, J.P., et al. J Biol Chem 277, 19173-19182 (2002)).

Биохимические дефекты, вызывающие LCA-подобные симптомы в мышах с Lrat-/- и Rpe65-/-нокаутом, могут быть исключены пероральным зондовым введением 9-цис-ретиналя. Эта обработка приводит к сохраненной морфологии сетчатки и восстановлению нормальной функции палочек сетчатки, оцениваемым как регистрацией отдельных клеток, так и измерениями ERG (Batten, M. L., et al. PLoS medicine 2, e333 (2005); Van Hooser, J.P., et al. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97, 8623-8628 (2000); Van Hooser, J.P., et al. J Biol Chem 277, 19173-19182 (2002)). 9-цис-ретиналь образует фотоактивный изородопсин, который, при обесцвечивании, подвергается конформационным изменениям через те же самые фотопродукты, через которые родопсин природно регенерируется из 11-цис-ретиналя (Yoshizawa, T. & Wald, G. Nature 214, 566-571 (1967)). Кроме того, 11-цис-ретиналь, предоставляемый внутрибрюшинной инъекцией, также улучшает зрение в Rpe65-/-мышах (Ablonczy, Z., et al. J Biol Chem 277, 40491-40498 (2002)). Кроме того, введение через желудочный зонд более химически стабильного соединения, чем 9-цис- или 11-цис-ретиналь, т.е. 9-цис-ретинилацетатом (9-cis-R-Ac), производит те же самые благоприятные эффекты, что и 9-цис-ретиналь в Lrat-/-мышах (Batten, M.L., et al. PLoS medicine 2, e333 (2005)). Другие синтетические производные ретиналя, которые могут быть использованы для восстановления и/или стабилизации фоторецепторной функции, были описаны, например, в WO 2006/002097 A2.

В настоящее время имеется мало способов лечения ретиноидной недостаточности. Один способ, комбинирование антиоксидантных витаминов и цинка, производит только небольшое восстанавливающее действие посредством замедления прогрессирования AMD. Таким образом, существует потребность в способах восстановления или стабилизации фоторецепторной функции у стареющих субъектов. Данное изобретение относится к неожиданному открытию, что продолжительное лечение синтетическим производным ретиноида значимо улучшает обусловленное старением разрушение фоторецепторной функции.

3. СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Данное изобретение обеспечивает способы лечения или предупреждения возрастного ухудшения зрения, включающие продолжительное введение одного или нескольких синтетических производных ретиналя (ретинальдегида).

В одном варианте осуществления данное изобретение обеспечивает способ лечения или предупреждения обусловленной возрастом дисфункции сетчатки у субъекта, включающий введение субъекту фармацевтически эффективного количества синтетического производного ретиналя, где это синтетическое производное ретиналя вводят этому субъекту в течение периода по меньшей мере трех месяцев.

В одном варианте осуществления это синтетическое производное ретиналя вводят этому субъекту приблизительно один раз каждые две недели - приблизительно один раз каждые шесть недель в течение периода по меньшей мере трех месяцев.

В одном варианте осуществления это производное ретиналя вводят этому субъекту приблизительно один раз в месяц в течение периода от приблизительно 6 до приблизительно 10 месяцев.

В другом варианте осуществления эта обусловленная возрастом дисфункция сетчатки проявляется одним или несколькими из следующих клинических состояний: ухудшение опосредуемой палочками сетчатки темновой адаптации после воздействия света, ухудшение ночного видения, ухудшение контрастной зрительной чувствительности и возрастной дегенерацией желтого пятна (AMD).

Еще в одном варианте осуществления данное изобретение обеспечивает способ улучшения степени регенерации родопсина у млекопитающего, включающий введение этому млекопитающему фармацевтически эффективного количества синтетического производного ретиналя, где это синтетическое производное ретиналя вводят этому млекопитающему в течение периода по меньшей мере трех месяцев.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР

Фиг.1. Экспериментальная временная линия для лечения единичной дозой 9-cis-R-Ac 10-месячных мышей и экспериментальные протоколы для продолжительных (долгосрочных) способов введения. (A) Полностью адаптированным к темноте (48 ч) 10-месячным мышам вводили через желудочный зонд 9-cis-R-Ac (~80 мг/кг массы тела) или контрольный раствор носителя. Спустя один час после зондового введения мышей подвергали действию непрерывного сильного света при 500 канделах (кд)/м2 в течение 20 минут (~90% обесцвеченного родопсина) с последующей 16-часовой темновой адаптацией. Затем мышей испытывали при помощи ERG (электроретинографии) и анализировали на содержание родопсина и ретиноидов. ERG регистрировали также перед обработкой 9-cis-R-Ac. Количества мышей, используемых для каждого анализа, показаны в таблице 1. (B) Мышам вводили через желудочный зонд 9-cis-R-Ac (~80 мг/кг массы тела) или раствор носителя (растительного масла) один раз в месяц в течение 6 или 10 месяцев, как описано в разделе Способы. (C) Группу мышей испытывали спустя 2 недели после последнего зондового введения либо при помощи ERG, либо на содержание родопсина или ретиноидов, и на морфологию сетчатки. Количества мышей, используемые для каждого анализа, показаны в таблице 1.

Фиг.2. Характеристика очищенного родопсина/опсина из обработанных 9-cis-R-Ac мышей и контрольных мышей. Совместно элюируемые родопсин и опсин очищали, как описано в Способах, из мышей, обработанных, как описано на фиг.1. Уровень регенерации родопсина рассчитывали из отношения оптической плотности при 498 нм (опсин с хромофором)/280 нм (общий опсин). Вверху. Показаны репрезентативные спектры оптической плотности очищенного родопсина из 10-месячной обработанной 9-cis-R-Ac мыши (a) и контрольной мыши (b). Столбик ошибки указывает 0,02 AU. Внизу. Степень регенерации обработанной 9-cis-R-Ac группы была слегка более высокой, чем контрольной группы, показывая, что обработанная группа имела более низкий уровень не являющегося лигандом (свободного) опсина (а). Показаны средние величины ± стандартное отклонение (S.D.).

Фиг.3. Уровни ретиноидов в глазах из получающих 9-cis-R-Ac через желудочный зонд мышей, подвергнутых действию интенсивного света с последующей темновой адаптацией. (A) ВЭЖХ-разделение ретиноидов из обработанных 9-cis-R-Ac и контрольных мышей. Первыми элюировались полностью-транс-ретиниловые эфиры жирных кислот (пик 1), а затем оксим syn-11-cis-ретиналя (2), оксим полностью-транс-ретиналя (3), оксим 9-cis-ретиналя (4) и полностью-транс-ретинол (5). Оксимы syn-ретиналя являются минорными пиками на этой хроматограмме, и звездочка (*) указывает выброс (спайк), относящийся к смене растворителя. Вставка (а), удлиненная шкала этой хроматограммы показывает пики 3 и 4, соответствующие уровням syn-полностью-транс-ретиналя и оксимов syn-9-cis-ретиналя. On-line-спектры этих оксимов показаны ниже (3 и 4). Уровни ретиноидов в глазах из обработанных и контрольных мышей (фиг.1А) анализировали при помощи ВЭЖХ. Процедуры экстракции и дериватизация гидроксиламином для улучшения извлечения ретиналей описаны в разделе Способы. (В и С) Определение количества ретиналей и эфиров. Количества 11-cis-ретиналя и полностью-транс-ретиниловых эфиров были сходными в глазах обработанных и контрольных мышей, но 9-cis-ретиналь и 9-cis-ретиниловые эфиры детектировались только в глазах обработанных 9-cis-R-Ac мышей (n=3, P<0,0001). Уровни других неполярных ретиноидов были сходными у обработанных 9-cis-R-Ac и необработанных мышей. В пробе из обработанных мышей детектировали значимое количество 9-cis-ретиналя (пик 4). Показаны средние величины ± S.D.

Фиг.4. ERG-анализ контрольных и продолжительно обрабатываемых 9-cis-R-Ac мышей. (A) Скотопические и фотопические ERG-реакции 10-месячных мышей. Реакции обработанных 9-cis-R-Ac мышей увеличивались значимо при скотопических и фотопических условиях (P<0,01), за исключением амплитуд а-волн при фотопических условиях (нижняя левая панель). (В) Скотопические и фотопические ERG-реакции 14-месячных мышей, обработанных 9-cis-R-Ac с использованием двух разных режимов. Значимых различий между обработанной и необработанной группами 14-месячных мышей не наблюдали ни при скотопических, ни при фотопических условиях. Мышей адаптировали к темноте в течение 48 часов перед ERG (фиг.1C). Скотопические (верхние панели) и фотопические (нижние панели) ERG регистрировали, как описано в Способах. Амплитуды а- и b-волн строили в виде функции интенсивности света. Показаны столбики ошибок (n=10).

Фиг.5. Восстановление темновой адаптации в контрольных и продолжительно обрабатываемых 9-cis-R-Ac мышах после интенсивного светового обесцвечивания. (A) Восстановление 10-месячных мышей от интенсивного ретинального обесцвечивания. Различные группы адаптированных к темноте в течение 48 часов мышей обесцвечивали интенсивным постоянным освещением (500 кд/м2) в течение 3 минут и восстановление амплитуды а-волны подвергали мониторингу посредством регистрации ERG с единственными мгновенными импульсами (~0,2 log кд.с. м2) на протяжении периода 60 минут адаптации к темноте. Скорость восстановления была значимо более высокой в обработанных мышах (N1), чем в контрольных мышах (C1) при возрасте 10 месяцев. Кроме того, обработка 9-cis-R-Ac восстанавливала скорость восстановления относительно скорости, наблюдаемой в 4-месячных мышах. (В) Восстановление 14-месячных мышей от интенсивного обесцвечивания сетчатки. Значимо более высокая скорость восстановления имела место в обработанных (N2 и N3) мышах в сравнении с необработанными (C2) мышами (*, n=5; P<0,01 и Р<0,0001, соответственно). Опять обработанные мыши обнаруживали такую же реакцию, что и молодые 4-месячные мыши. Показаны столбики ошибок (n=5).

Фиг.6. Накапливание A2E в глазах контрольных и продолжительно обрабатываемых 9-cis-R-Ac мышей. (А) Показано хроматографическое разделение и спектры A2E и изо-A2E. Показана репрезентативная ВЭЖХ-хроматограмма элюированных A2E и изо-A2E из группы мышей N1 (левая панель в A). Вставка. Выделены увеличенные зоны элюции A2E и изо-A2E. Спектры этих пиков (I и II) представляют A2E и изо-A2E, соответственно (верхняя правая). (B) Показаны количества A2E (черные столбцы) и изо-A2E (серые столбцы) из различных экспериментальных групп. Количества A2E не отличаются значимо среди всех групп, за исключением N3, где они являются слегка более низкими (P<0,05). Уровни изо-A2E были сходными среди всех групп. Ни одно соединение не детектировали при значимых уровнях в молодых необработанных мышах (C0). Показаны средние величины ± S.D.

Фиг.7. Морфология сетчатки мышей с введением 9-cis-R-Ac через желудочный зонд. (A) Показан репрезентативный поперечный срез 4-месячной необработанной мыши (С0). RPE, пигментный эпителий сетчатки; PR, фоторецепторы, ROS, наружный сегмент палочки сетчатки; IS, внутренний сегмент; ONL, наружный зернистый слой (роговицы); OPL, наружный плексиформный (переплетенный) слой; INL, внутренний зернистый слой; IPL, внутренний плексиформный (переплетенный) слой, и GCL, слой ганглиозных клеток (ганглиоцитов). (B) Показаны толщина ROS и толщина IS и количество зерен ONL контрольных и обработанных мышей в возрасте 10 и 14 месяцев. Точки данных построены в виде функции расстояния от головки зрительного нерва (ONH). Длины ROS и IS молодых контрольных мышей (C0) были значимо большими, чем длины ROS и IS во всех других группах (*, n=5; P<0,01). Не были детектированы другие значимые различия. Показаны средние величины ± S.D.

Фиг.8. Анализы массивов (микрочипов) РНК контрольных и продолжительно обрабатываемых 9-cis-R-Ac мышей. Уровни экспрессии 37364 генов из глаза, печени и почки двух групп мышей, С2 и N2, исследовали при помощи кДНК-массивов (кДНК-микрочипов) (обеспечиваемых Nimblegen). Готовили две независимые пробы РНК для гибридизации с микромассивами (микрочипами). Нормализованные величины экспрессии мРНК строили (контроль vs. каждой обработанной 9-cis-R-Ac группы, Способы) в виде графиков разброса при помощи Sigma Plot v9.0. Гены, экспрессируемые более чем в 2,0-кратном размере или менее чем 0,5-кратном размере, указаны красным и синим цветом, соответственно. Дополнительная информация доступна из дополнительных таблиц S1 и S2. Иммуноблоты экстрактов глаз из разных групп мышей зондировали различными антителами, как описано в Способах.

5. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Данные способы направлены на лечение или предупреждение обусловленной возрастом дисфункции сетчатки у субъекта посредством продолжительного введения фармацевтически эффективного количества синтетического производного ретиналя.

В данном контексте термин "обусловленная возрастом дисфункция сетчатки" относится к возрастным уменьшениям фоторецепторной функции сетчатки. Предполагается, что этот термин включает обусловленные возрастом разрушения, связанные с недостаточностью электроретинограммы и смертью фоторецепторных клеток и структурными патологиями, которые наблюдали в исследованиях старения как на животных, так и на людях. В одном аспекте обусловленная возрастом дисфункция сетчатки включает замедление опосредуемой палочками сетчатки адаптации к темноте после воздействия светом, уменьшение ночного зрения и/или уменьшение контрастной зрительной чувствительности. В другом аспекте обусловленная возрастом дисфункция сетчатки включает возрастную дегенерацию желтого пятна (AMD). AMD может быть мокрой или сухой формы.

Термины "лечение", “обработка" и т.п. используются здесь обычно для обозначения желаемого фармакологического и физиологического действия. Более конкретно, синтетические производные ретиналя (ретинальдегида), описанные здесь, которые используют для лечения субъекта с обусловленной возрастом дисфункцией сетчатки, обеспечивают в терапевтически эффективном количестве для достижения улучшения в возрастной дисфункции сетчатки в системе зрения стареющего субъекта, в сравнении со сравнимой системой зрения, не получающей этого синтетического производного ретиналя. Улучшение в обусловленной возрастом дисфункции сетчатки включает продолжительное (например, измеряемое неделями или месяцами) улучшение или восстановление фоторецепторной функции в системе зрения, в сравнении со сравнимой системой зрения, не получающей этого синтетического производного ретиналя. Улучшение включает также стабилизацию системы зрения позвоночного животного или минимизацию дополнительной деградации в системе зрения позвоночного животного, в сравнении со сравнимой системой зрения позвоночного, не получающей этого синтетического производного ретиналя.

Термины "предупреждающий", "предупреждение" и т.п. используются обычно для обозначения предупреждения или ингибирования разрушения или дополнительного разрушения системы зрения стареющего субъекта, в сравнении со сравнимой системой зрения, не получающей этого синтетического производного ретиналя.

Термин "фармацевтически эффективное" относится в данном контексте к эффективности конкретной программы лечения или предупреждения. Фармацевтическая эффективность может быть измерена на основе такой характеристики, как, например, увеличенная или стабилизированная скорость адаптации к темноте, более высокое или стабилизированное отношение родопсин/опсин, более высокая или стабилизированная скорость регенерации родопсина или другие подобные улучшения электроретинографических (ERG) реакций.

В данных способах синтетическое производное ретиналя вводят субъекту. В данном контексте термин "субъект" или "пациент" относится к позвоночному, например, млекопитающему, такому как человек. В одном варианте осуществления этот субъект является стареющим субъектом, таким как человек, страдающий от обусловленной возрастом дисфункции сетчатки. В данном контексте стареющий субъект-человек имеет обычно возраст по меньшей мере 45, или по меньшей мере 50, или по меньшей мере 60, или по меньшей мере 65 лет. Этот субъект имеет стареющий глаз, который характеризуется как имеющий обусловленную возрастом дисфункцию сетчатки. Обусловленная возрастом дисфункция сетчатки может проявляться одним или несколькими из следующих клинических состояний: ухудшение опосредуемой палочками сетчатки темновой адаптации после воздействия света, ухудшение ночного видения, ухудшение контрастной зрительной чувствительности и возрастной дегенерацией желтого пятна (AMD).

Синтетическое производное ретиналя вводят с использованием продолжительных (долгосрочных) схем введения доз. В одном варианте осуществления синтетическое производное ретиналя вводят периодически в течение трех месяцев или дольше, и в другом варианте осуществления - в течение шести месяцев или дольше. В одном варианте осуществления это синтетическое производное ретиналя может вводиться, например, в течение периода приблизительно трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати или двенадцати месяцев или дольше. Это синтетическое производное ретиналя может вводиться с перерывами субъекту приблизительно один раз в день - приблизительно один раз каждые два месяца. Прерываемое введение включает введение этому субъекту приблизительно один раз через день; приблизительно четыре раза в неделю, три раза в неделю и два раза в неделю; приблизительно один раз каждые две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять недель; и приблизительно один раз в месяц. В одном варианте осуществления это синтетическое производное ретиналя вводят приблизительно один раз каждые три недели - каждые шесть недель в течение периода приблизительно три месяца или дольше; и в другом варианте осуществления его вводят приблизительно один раз в месяц в течение приблизительно шести - десяти месяцев.

Количество синтетического производного ретиналя, вводимого на одну дозу, может увеличиваться по мере увеличения временного периода между дозами. Например, если синтетическое производное ретиналя вводят по меньшей мере один раз в день, доза на одно введение может быть большей, чем эффективная суточная доза. В данном контексте термин "эффективная суточная доза" относится к суточной дозе, эффективной для получения желаемого фармакологического и физиологического эффекта (т.е. суточной дозе, эффективной для "лечения" и/или "предупреждения" обусловленной возрастом дисфункции сетчатки в субъекте, как описано выше).

Кроме того, это синтетическое производное ретиналя может продолжительно высвобождаться из формы или устройства регулируемой доставки лекарственного средства в течение пролонгированного периода времени, например, в течение периода приблизительно шести месяцев или более. Большое разнообразие способов регулируемого высвобождения было разработано и известно квалифицированным в данной области специалистам, включая насосы, пластыри, таблетки, имплантаты, микрочипы (микропроцессоры) и полимерные системы.

Подходящие дозы синтетических производных ретиналя будут зависеть от клинического состояния, состояния и возраста пациента, активного агента, состава и дозированной формы, частоты введения дозы и т.п. Во многих случаях выбор подходящей дозы будет находиться в пределах квалификации соответствующего врача-практика, такого как врач-терапевт или медсестра. В случае глазных капель, синтетическое производное ретиналя может вводиться, например, от приблизительно 0,01 мг, приблизительно 0,1 мг или приблизительно 1 мг до приблизительно 25 мг, до приблизительно 50 мг или до приблизительно 90 мг на одну дозу. В случае инъекции, подходящими дозами являются приблизительно 0,0001 мг, приблизительно 0,001 мг, приблизительно 0,01 мг или приблизительно 0,1 мг - приблизительно 10 мг, приблизительно 25 мг, приблизительно 50 мг или приблизительно 500 мг синтетического производного ретиналя. Подходящие пероральные дозы находятся в диапазоне от приблизительно 0,1 до приблизительно 1000 мг синтетического производного ретиналя. В других вариантах осуществления могут вводиться приблизительно 1,0 - приблизительно 300 мг синтетического производного ретиналя на дозу.

В некоторых вариантах осуществления эта доза является пероральной дозой приблизительно 0,01 - приблизительно 10 мг/кг массы тела; приблизительно 0,05 - приблизительно 7,5 мг/кг массы тела; приблизительно 0,1 - приблизительно 5 мг/кг массы тела или приблизительно 0,5 - приблизительно 2,5 мг/кг массы тела. Например, синтетическое производное ретиналя может вводиться при пероральной дозе приблизительно 6,4 мг/кг массы тела (т.е. приблизительно 240 мг/м2 площади поверхности тела). В другом варианте осуществления эта доза является пероральной суточной дозой приблизительно 0,1 - приблизительно 1 мг/кг массы тела, такой как пероральная суточная доза приблизительно 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 или 1 мг/кг массы тела.

Синтетические производные ретиналя, подходящие для способов данного изобретения, были описаны в международных публикациях WO 2004/082622 A2 и WO 2006/002097 A2 и в US 2004/0242704 A1.

Синтетическим производным ретиналя, подходящим для способов данного изобретения, является производное 9-cis-ретиналя или 11-cis-ретиналя, в котором альдегидная группа в полиеновой цепи является модифицированной. Это синтетическое производное ретиналя может превращаться прямо или опосредованно в ретиналь или синтетический аналог ретиналя. Таким образом, в некоторых аспектах соединения в соответствии с данным изобретением могут быть описаны как пролекарства, которые после метаболического превращения превращаются в 9-cis-ретиналь, 11-cis-ретиналь или их синтетический аналог. Метаболическое превращение может происходить, например, посредством гидролиза, эстеразной активности, ацетилтрансферазной активности, дегидрогеназной активности или т.п.

Это синтетическое производное ретиналя может быть заменителем ретиноида, дополняющим уровни эндогенного ретиноида. В некоторых вариантах осуществления синтетический ретиналь может связываться с опсином и функционировать в качестве агониста опсина. В данном контексте термин "агонист" относится к синтетическому ретиналю, который связывается с опсином и облегчает способность комплекса опсин/синтетический ретиналь реагировать на свет. В качестве агониста опсина, синтетический ретиналь может уменьшать потребность в эндогенном ретиноиде (например, 11-cis-ретинале). Синтетический ретиналь может также восстанавливать или улучшать функцию (например, фоторецепцию) опсина связыванием с опсином и образованием функционального комплекса опсин/синтетический ретиналь, посредством чего этот комплекс опсин/синтетический ретиналь может реагировать на фотоны, когда он является частью мембраны палочек или колбочек сетчатки.

Синтетические производные ретиналя могут вводиться для восстановления или стабилизации фоторецепторной функции и для ослабления эффектов недостаточности уровней ретиноидов. Фоторецепторная функция может восстанавливаться или стабилизироваться, например, обеспечением синтетического производного ретиналя в качестве заменителя 11-cis-ретиноида и/или агониста опсина. Это синтетическое производное ретиналя может также устранять эффекты ретиноидной недостаточности в системе зрения позвоночных. Это синтетическое производное ретиналя может вводиться профилактически или терапевтически позвоночному животному. Подходящие позвоночные животные включают, например, человека и позвоночных животных, не являющихся человеком. Подходящие позвоночные, не являющиеся человеком, включают, например, млекопитающих, таких как собаки (собачьи), кошки (кошачьи), лошади (лошадиные), и других домашних животных.

В одном аспекте этого изобретения синтетическими производными ретиналя являются 9-cis-ретиналь или 11-cis-ретиналь, в которых альдегидная группа в полиеновой цепи превращена в сложный эфир, простой эфир, спирт, гемиацеталь, ацеталь или оксим, описанные здесь далее. Такие синтетические производные ацеталя включают сложные 9-cis-ритиниловые эфиры, простые 9-cis-ретиниловые эфиры, 9-cis-ретинол, оксимы 9-cis-ретиналя, 9-cis-ретинилацетали, 9-cis-ретинилгемиацетали, сложные 11-cis-ритиниловые эфиры, простые 11-cis-ретиниловые эфиры, 11-cis-ретинол, 11-cis-ретинилоксимы, 11-cis-ретинилацетали и 11-cis-ретинилгемиацетали, описанные здесь далее. Это синтетическое производное ретиналя может метаболизироваться с высвобождением природного или синтетического ретиналя, такого как, например, 9-cis-ретиналь, 11-cis-ретиналь или синтетический аналог ретиналя, такой как синтетические аналоги, описанные здесь или в международных публикациях WO 2004/082622 A2 и WO 2006/002097 A2.

В одном аспекте синтетическим производным ретиналя является сложный ретиниловый эфир. В некоторых вариантах осуществления этот ретиниловый эфир является 9-cis-ретиниловым эфиром или 11-cis-ретиниловым эфиром. Этим эфирным заместителем может быть, например, карбоновая кислота, такая как моно- или поликарбоновая кислота. В данном контексте "поликарбоновой кислотой" является ди-, трикарбоновая кислота или карбоновая кислота более высокого порядка. В некоторых вариантах осуществления этой карбоновой кислотой является C1-C22, C2-C22, C3-C22, C1-C10, C2-C10, C3-C10, C4-C10, C4-C8, C4-C6 или C4-монокарбоновая кислота или поликарбоновая кислота.

Подходящие группы карбоновых кислот включают, например, уксусную кислоту, пропионовую кислоту, масляную кислоту, валериановую кислоту, капроновую кислоту, каприловую кислоту, пеларгоновую кислоту, каприновую кислоту, лауриновую кислоту, олеиновую кислоту, стеариновую кислоту, пальмитиновую кислоту, миристиновую кислоту или линолевую кислоту. Этой карбоновой кислотой может быть, например, щавелевая кислота (этандиовая кислота), малоновая кислота (пропандиовая кислота), янтарная кислота (бутандиовая кислота), фумаровая кислота (бутендиовая кислота), яблочная кислота (2-гидроксибутендиовая кислота), глутаровая кислота (пентандиовая кислота), адипиновая кислота (гександиовая кислота), пимелиновая кислота (гептандиовая кислота), субериновая кислота (октандиовая кислота), азелаиновая кислота (нонандиовая кислота), себациновая кислота (декандиовая кислота), лимонная кислота, щавелевоуксусная кислота, кетоглутаровая кислота или т.п.

В одном примерном варианте осуществления ретиниловым эфиром является сложный 9-cis-ретиниловый эфир или сложный 11-cis-ретиниловый эфир, включающий заместитель (группу) C3-C10-поликарбоновой кислоты. (В данном контексте термины "заместитель" или "группа" относятся к радикалу, ковалентно связанному с концевым кислородом в полиеновой цепи). В другом примерном варианте осуществления этим сложным ретиниловым эфиром является сложный 9-cis-ретиниловый эфир или сложный 11-cis-ретиниловый эфир, включающий заместитель (группу) C2-C22- или C3-C22-поликарбоновой кислоты. Этим заместителем поликарбоновой кислоты может быть, например, сукцинат, цитрат, кетоглутарат, фумарат, малат или оксалоацетат. В другом примерном варианте осуществления этим сложным ретиниловым эфиром является сложный 9-cis-ретиниловый эфир или сложный 11-cis-ретиниловый эфир, включающий заместитель C3-C22-дикарбоновой кислоты (дикислоты). В некоторых вариантах осуществления эта поликарбоновая кислота не является 9-cis-ретинилтартратом или 11-cis-ретинилтартратом. В некоторых вариантах осуществления этот сложный ретиниловый эфир не является природно-встречающимся сложным ретиниловым эфиром, обнаруживаемым в глазе. В некоторых вариантах осуществления этот сложный ретиниловый эфир является выделенным ретиниловым эфиром. В данном контексте "выделенная" относится к молекуле, которая существует отдельно от ее природного окружения и, следовательно, не является природным продуктом. Выделенная молекула может существовать в очищенной форме или может существовать в неприродном окружении.

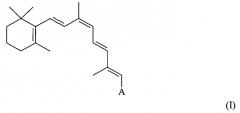

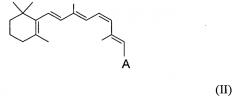

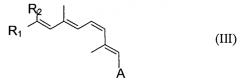

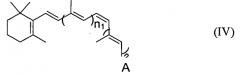

В другом аспекте этим производным ретиналя может быть сложный или простой 9-cis-ретиниловый эфир следующей формулы I:

В некоторых вариантах осуществления A обозначает CH2OR, где R может быть альдегидной группой, для образования сложного ретинилового эфира. Подходящей альдегидной группой является C1-C24-альдегидная группа с прямой или разветвленной цепью. Этой альдегидной группой может быть также C1-C14-альдегидная группа с прямой или разветвленной цепью. Этой альдегидной группой может быть также C1-C12-альдегидная группа с прямой или разветвленной цепью, такая как, например, ацетальдегид, пропиональдегид, бутиральдегид, валеральдегид, гексаналь, гептаналь, октаналь, нонаналь, деканаль, ундеканаль, додеканаль. R может быть С1-С10-альдегидной группой с прямой или разветвленной цепью, С1-С8-альдегидной группой с прямой или разветвленной цепью или С1-С6-альдегидной группой с прямой или разветвленной цепью.

R может быть также карбоксилатной группой дикарбоновой кислоты или другой карбоновой кислоты (например, гидроксикислотой) для образования ретинилового эфира (некоторые из которых называют также сложными ретиноиловыми эфирами). Этой карбоновой кислотой может быть, например, щавелевая кислота (этандиовая кислота), малоновая кислота (пропандиовая кислота), янтарная кислота (бутандиовая кислота), фумаровая кислота (бутендиовая кислота), яблочная кислота (2-гидроксибутендиовая кислота), глутаровая кислота (пентандиовая кислота), адипиновая кислота (гександиовая кислота), пимелиновая кислота (гептандиовая кислота), субериновая кислота (октандиовая кислота), азелаиновая кислота (нонандиовая кислота), себациновая кислота (декандиовая кислота), лимонная кислота, щавелевоуксусная кислота, кетоглутаровая кислота или т.п.

R может быть также алкановой группой для образования простого ретинилалканового эфира. Подходящие алкановые группы включают, например, С1-С24-алкилы с прямой или разветвленной цепью, такие как, например, метан, этан, бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, гептан, октан или т.п. Например, алкановой группой может быть линейный, изо-, втор-, трет- или другой низший алкил с прямой или разветвленной цепью в диапазоне С1-С6. Эта алкановая группа может быть также имеющим линейную, изо-, втор-, трет- или другую разветвленную цепь средней длины алкилом в диапазоне C8-C14. Эта алкановая группа может быть также имеющим линейную, изо-, втор-, трет- или другую разветвленную цепь средней длины алкилом в диапазоне C16-C24.

Кроме того, R может быть спиртовой группой, для образования простого ретинилового эфира спирта. Подходящими спиртовыми группами могут быть имеющие линейную, изо-, втор-, трет- или другую разветвленную цепь низшие спирты в диапазоне С1-С6, имеющие линейную, изо-, втор-, трет- или другую разветвленную цепь средней длины спирты в диапазоне C8-C14, или имеющий линейную изо-, втор-, трет- или другую разветвленную цепь большой длины алкил в диапазоне C16-C24. Этой спиртовой группой может быть, например, метанол, этанол, бутанол, изобутанол, пентанол, гексанол, гептанол, октанол или т.п.

R может быть также карбоновой кислотой для образования эфира ретинилкарбоновой кислоты. Подходящими группами карбоновых кислот могут быть имеющие линейную, изо-, втор-, трет- или другую разветвленную цепь низшие карбоновые кислоты в диапазоне С1-С6, имеющие линейную, изо-, втор-, трет- или другую разветвленную цепь средней длины к