Инструмент для обработки раневой полости

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицинской технике и может быть применяемой в хирургии и травматологии для осуществления механической антисептики при лечении ран. Корпус гильзы изготовлен из эластичного материала с максимально допустимым истончением стенки в области рабочей части. Фиксирующий элемент надевают на концевую фалангу пальца кисти, вводят подготовленный таким образом палец в полость раны, производя при этом ее ревизию и механическую обработку. Тесное облегание кончика пальца в области мякоти, его «подушечки», повышение ощущения производимых инструментом движений дает возможность приблизить манипуляцию к оптимальной по ее лечебной эффективности.5 ил.

Реферат

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к инструментам, применяемым в хирургии и травматологии для механической санации раневой поверхности.

Любое повреждение покровных тканей тела неизбежно сопровождается их гибелью и контаминированием. Независимо от вида травмирующего воздействия (механические, термические, химические, трофические), обширности и масштаба разрушения процесс заживления раны представляет собой естественный феномен и включает последовательные взаимосвязанные фазы, перекрывающиеся по времени. Трехфазовое деление (воспаление, пролиферация, дифференциация) в физиологических условиях ориентировано на базисных морфологических изменениях, происходящих в ходе репарации.

Воспалительная или экссудативная фаза раневого процесса характеризуется вазодилятацией, повышением проницаемости сосудов, усиленным выпотом плазмы в межклеточное пространство, что внешне проявляется отеком. В формировании последнего, кроме замедления циркуляции крови, значительное влияние оказывает смещение кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону с развитием местного ацидоза. Катаболические процессы при неосложненном течении заживления обычно преобладают в пределах 3-х суток. Если в ране присутствуют инородные тела, девитализированные инфицированные ткани, массивные фибринозные отложения, то сроки заживления раны затягиваются и значительно отделяются от идеального случая. В сокращении данного периода большую роль играет чистота раневой полости, создание предпосылки для последующих пролиферативных процессов.

Перед обработкой раны обязательна оценка состояния раневой полости и вытекающих из этого последствий для хода ее заживления, для чего следует учесть ряд факторов: размеры, глубина, степень разрушения структур (фасции, мышцы, сухожилия, кости, хрящи, сосуды, нервы), наличие заходящих вглубь затеков, карманов. Кроме внимательного внешнего осмотра раны производят исследование непосредственно ее полости (зондирование, расширение краев и пр.) инструментом (корнцангом, кровоостанавливающим зажимом, бужом, катетером и т.п.). Самым доступным, безопасным и высокоинформативным исследованием является пальцевое, которое общепринято. (Петров, С.В. Общая хирургия / С.В. Петров // СПб: Изд-во "Лань", 1999. - 672 с.;

Бесчастнов, В.В. Применение адаптационно-репозиционных аппаратов для закрытия гранулирующих ран мягких тканей: Автореф. диссерт. канд. мед. наук / В.В. Бесчастнов. - Н. Новгород, 2003. - 25 с.). Однако данный способ не позволяет удалять нежизнеспособные ткани при ревизии раны.

Механическое удаление гнойно-некротических тканей преимущественно осуществляют иссечением стальным скальпелем, ножами, ножницами, дерматомом, выскабливанием бором, фрезой или специальными абразивными инструментами (Светухин, А.М. Активная хирургическая тактика - важное звено в подготовке гнойных ран к пластике / A.M. Светухин [и др.] // Кожная пластика в гнойной хирургии. - М., 1990. - С.73-74; Измайлов, С.Г. Лечение ран / С.Г. Измайлов [и др.] // Казань, 2003. - 292 с.). Также возможно очищение раны при помощи острой ложечки Фолькмана, что не всегда осуществимо, особенно в случаях наличия неровной раневой поверхности или гнойных затеков со сложными извитыми ходами.

После иссечения большей части омертвевших тканей скальпелем оставшиеся их участки возможно поэтапно удалять лазером, электрокаутером, плазменным или ультразвуковым ножами (Каплан, А.В. Гнойная травматология костей и суставов / А.В. Каплан [и др.] // М.: Медицина. - 1985. - 384 с.; Курбангалеев, С.М. Гнойная инфекция в хирургии / С.М. Курбангалеев // М.: Медицина, 1985. - 272 с.; Зубарев, П. Н. Общая хирургия / П.Н. Зубарев [и др.] // СПб.: СпецЛит, 1999. - 472 с.; Методическое руководство по лечению ран / Hartmann medicae edition // М.: ООО "Пауль Хартманн", 2000. - 123 с.). Однако физическим методам очистки раны присущ общий недостаток - ухудшение послеоперационного заживления раны за счет образования на участках проведенной некрэктомии вторичного омертвения тканей (Савельев, В.С. Перспективы использования плазменного скальпеля в хирургической практике / B.C. Савельев [и др.] // Хирургия. - 1986. - №10. - С.153-156). Кроме того, методы трудоемки, требуют инженерного обеспечения, специально обученного медицинского персонала и представляют потенциальную опасность при его использовании.

Химическая некрэктомия (некротическая антисептика) длительна по времени, не высока по эффективности и может быть применена лишь как вспомогательная процедура. Гидропрессивный метод обработки ран обладает еще большей сложностью и главным недостатком - разбрызгиванием раневого отделяемого, трудностью удаления участков выпавшего фибрина и плотных нежизнеспособных тканевых структур, значительным расходом смывной жидкости (Измайлов, С.Г. Профилактика осложнений в абдоминальной хирургии / С.Г. Измайлов, И.Ф. Шарафисламов // Казань: КГТУ, 1996. - 192 с.).

Известный инструмент для обработки раневой полости, взятый нами за прототип, содержащий цельнометаллическую рукоятку и рабочую часть в виде чаши с острыми краями (Кабатов, Ю.Ф. Медицинский инструментарий, аппаратура и оборудование / Ю.Ф. Кабатов // М.: Медицина, 1977. - 152 с.), имеет ряд недостатков:

- цельная жестко фиксированная конструкция удерживающей и рабочей частей инструмента не позволяет придать инструменту необходимую форму для проникновения в труднодоступные участки при обработке раны;

- низкая точность установки рабочей части инструмента в ходе выполнения ею направленного движения сопровождается высоким риском повреждения близлежащих анатомических образований;

- сложность дозирования давления на инструмент всей кистью снижает качество санации раны и приводит к ненужной повреждаемости интактных паравульнарных тканей;

- при проведении манипуляции задействована вся кисть.

Целью изобретения является снижение травматичности и повышение эффективности механической антисептики раны.

Поставленную цель достигают путем использования инструмента, выполненного в виде кольца или цилиндра (наперстка) и полукруглого ножа с бритвенной заточкой. Инструмент надевают на концевую фалангу пальца.

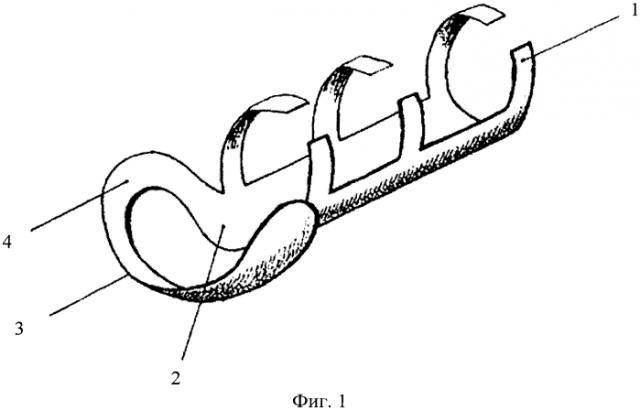

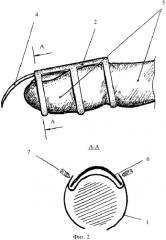

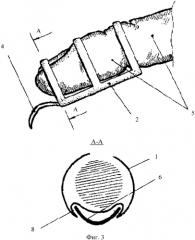

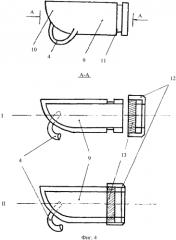

На фиг.1 изображен общий вид разработанного инструмента. Фиг.2 - инструмент с установкой ножа на тыльной поверхности пальца, А-А - поперечный срез на уровне дальней 1/3 дистальной фаланги. Фиг.3 - инструмент с установкой ножа на ладонной поверхности пальца, А-А - поперечный срез на уровне дальней 1/3 дистальной фаланги. Фиг.4 - скобообразный вариант ножа, А-А - продольный срединный срез скобообразного ножа: I - со снятым фиксирующим кольцом, II - с надетым фиксирующим кольцом. Фиг.5 - варианты ножей: А - ложкообразный, Б - зубчатый.

Разработанный инструмент со съемным ножом состоит из фиксирующего элемента - трех неполных упругих колец 1, соединенных основанием 2, и рабочего элемента - ножа в виде дуги 4 с заточенной кромкой 3 (фиг.1).

Инструмент со съемным ножом может быть исполнен в двух вариантах: с установкой основания 2 и ножа в виде дуги 4 на тыльной (фиг.2) или ладонной (фиг.3) поверхности дистальной фаланги 5. Отличием 1-го варианта (фиг.2, срез А-А) является наличие двух резьбовых отверстий в дистальном упругом кольце 1 для крепления съемных ножей 6 потайными винтами 7. Во 2-м варианте (фиг.3, срез А-А) съемный нож 6 имеет обратный изгиб плоскости - дугу 4 и обращен, таким образом, не к тыльной, как в 1-ом варианте, а к ладонной поверхности; съемный нож 6 в этом случае задвигается в боковые пазы 8 основания 2 инструмента без фиксации винтами, что позволяет минимизировать их влияние на тактильную чувствительность ладонной поверхности фаланги 5.

По своей форме и размеру разработанный инструмент приближен к размерам концевых фаланг. Фиксирующий элемент за счет упругих колец позволяет использовать инструмент при разной толщине пальца, однако для повышения эргономичности возможно его изготовление различного типоразмера (малый, средний, большой).

Следующий вариант исполнения разработанного инструмента - с цилиндрическим фиксирующим элементом в виде гильзы (фиг.4, 5). Корпус которой 9 сделан из эластичного материала с максимально допустимым утончением на ладонной поверхности в области скошенного торца 10 (фиг.4). Для более надежной фиксации к пальцу проксимальная часть корпуса 9 имеет борозду 11 для обжатия гайкой 12. Последняя содержит уплотнитель 13 из пористой резины и надевается на фалангу ранее корпуса, причем диаметр внутреннего отверстия гайки-уплотнителя составляет 14, 16 и 18 мм. Поддержание герметичности корпуса предупреждает попадание тканевых масс и экссудата - это потенцирует тактильную чувствительность фаланги и снижет риск ее инфицирования в случае травмы пальца. Рабочий элемент может быть представлен дугой 4 (фиг.4, А) или отверстием 14 (фиг.5, Б) с заточенной кромкой 3, зубчатой площадкой 15 (фиг.5, А).

Безопасность, высокие эксплуатационные качества, простота конструкции, легкость стерилизации позволяет широко применять инструмент во время хирургического лечения гнойных ран и трофических язв.

Работа с инструментом производится следующим образом.

После обработки рук хирурга одним из общепринятых методов (способом Спасокукоцкого-Кочергина; первомуром; 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина и др.) надевают резиновые перчатки. Разработанный инструмент укрепляют на концевую фалангу II пальца кисти таким образом, чтобы он рабочей частью был обращен к ладонной поверхности, а фиксирующей - заходил за область дистального межфалангового сустава, плотно облегая ее по окружности (фиг.2, 3).

Палец с установленным инструментом вводят в раневую полость и производят ее обработку сгибательными, разгибательными и тракционными движениями дистальной фаланги. Таким образом производят удаление гнойно-некротических и нежизнеспособных тканей и инородных тел с одновременной ревизией раневой полости. Режущей кромкой производят тангенциальное иссечение, добиваясь очистки, выравнивания стенок и дна раны. При необходимости придания нужной формы и гладкости стенкам рану обрабатывают разработанным инструментом, содержащим на рабочей поверхности зубья (фиг.5, А).

Анализ конструктивных особенностей разработанного инструмента показал его преимущества перед прототипом:

- фиксация устройства на концевой фаланге позволяет обеспечивать его вхождение в самые труднодоступные места раневой полости;

- сочетание механической обработки раны с пальцевой ревизией позволяет незамедлительно вносить коррективы при проведении манипуляции, что снижает риск повреждения близлежащих анатомических образований и нижележащих интактных тканей;

- легкость коррекции силы давления пальцем на рабочую часть устройства повышает радикальность санации раневой полости и минимизирует травматичность процедуры;

- при выполнении манипуляции задействован только один палец, что позволяет использовать другие пальцы той же кисти для совместных действий, таких как гемостаз, отодвигание тканей, пальпация и т.п.

Инструмент для обработки раневой полости, содержащий фиксирующий элемент и рабочую часть, отличающийся тем, что фиксирующий элемент по форме напоминает дистальную фалангу пальца кисти, выполнен в виде неполных упругих колец или цилиндрической гильзы, при этом проксимальный конец корпуса гильзы изготовлен из эластичного материала с утончением на ладонной поверхности, закрывается гайкой с отверстием в центре диаметром 14, 16 и 18 мм и содержит уплотнитель обеспечивающий устойчивость гильзы и безопасность в ходе манипуляции, рабочая часть располагается на торцевой стороне инструмента и имеет различные варианты съемных или несъемных режущих кромок.