Резцедержатель и система резцедержателя с резцедержателем и корпусом

Иллюстрации

Показать всеГруппа изобретений относится к горному инструменту, а именно к системе резцедержателя. Технический результат - распределение равномерной механической нагрузки на фиксирующую рукоятку и на корпус резцедержателя. Резцедержатель включает в себя зону (12) корпуса с открытым, по меньшей мере, к стороне (14) введения резца зоны (12) корпуса приемным отверстием (18) для резца, проходящую от опорной стороны (20) зоны (12) корпуса фиксирующую рукоятку (26) с продольной осью (LB) рукоятки. Зона (12) корпуса на своей опорной стороне (20) имеет первую зону (22) опорной поверхности. При этом зона (12) корпуса на своей опорной стороне (20) имеет расположенную под углом относительно первой зоны (22) опорной поверхности вторую зону (24) опорной поверхности, и/или первая зона (22) опорной поверхности включает в себя первую опорную поверхность (28) и расположенную под углом относительно первой опорной поверхности (28) вторую опорную поверхность (30). 2 н. и 17 з.п. ф-лы.

Реферат

Изобретение относится к резцедержателю, включающему в себя зону корпуса с открытым, по меньшей мере, к стороне введения резца зоны корпуса приемным отверстием для резца и проходящую от опорной стороны зоны корпуса фиксирующую рукоятку с продольной осью рукоятки, причем зона корпуса на своей опорной стороне имеет первую зону опорной поверхности.

Такой резцедержатель для дорожной фрезы или подобного рода устройства известен из DЕ 43 22 401 С2. Приемное отверстие для резца этого известного резцедержателя на своем удаленном от стороны введения резца конце, то есть на опорной стороне, открыто к первой зоне опорной поверхности. В зоне сбоку, рядом с имеющим приемное отверстие для резца участком зоны корпуса проходит фиксирующая рукоятка от зоны корпуса. В предусмотренном для такого резцедержателя корпусе, который должен быть установлен на фрезе-барабане или на подобном устройстве посредством приваривания, в соответствии с первой зоной опорной поверхности предусмотрена первая противоположная зона опорной поверхности. При введенной в приемное отверстие для фиксирующей рукоятки корпуса первая зона опорной поверхности резцедержателя прилегает к первой противоположной зоне опорной поверхности корпуса, так что, в принципе, задается определенное позиционирование резцедержателя на корпусе. Между участком зоны корпуса, на котором располагается фиксирующая рукоятка, и противоположной стороной корпуса предусмотрен зазор для так называемого пространства для подналадки резцедержателя, которое позволяет осуществлять более глубокое введение фиксирующей рукоятки в приемное отверстие для фиксирующей рукоятки, когда в области первой зоны опорной поверхности и/или первой противоположной зоны опорной поверхности появляется износ.

Несмотря на то что первая зона опорной поверхности и, таким образом, также первая противоположная зона опорной поверхности располагаются примерно перпендикулярно продольной оси приемного отверстия для резца и, таким образом, также продольной оси резца, в процессе работы фрезы могут возникать поперечные нагрузки, которые там, где фиксирующая рукоятка примыкает к зоне корпуса, приводят к существенной нагрузке на кручение, а также на срез, что и в варианте осуществления фиксирующей рукояти со сравнительно большой поверхностью поперченного сечения при неблагоприятных случаях может приводить к поломке фиксирующей рукоятки.

Задачей изобретения является создание резцедержателя, а также системы резцедержателя с резцедержателем и корпусом, при которых в условиях оптимизированной передачи усилия можно получить меньшую механическую нагрузку, в частности, на фиксирующую рукоятку.

В соответствии с первым аспектом данная задача решается посредством резцедержателя, включающего в себя зону корпуса с открытым, по меньшей мере, к стороне введения резца зоны корпуса приемным отверстием для резца и проходящую от опорной стороны зоны корпуса фиксирующую рукоятку с продольной осью рукоятки, причем зона корпуса на своей опорной стороне имеет первую зону опорной поверхности.

При этом далее предусмотрено, что зона корпуса на своей опорной стороне имеет расположенную под углом относительно первой зоны опорной поверхности вторую зону опорной поверхности, и/или что первая зона опорной поверхности включает в себя первую опорную поверхность и расположенную под углом относительно первой опорной поверхности вторую опорную поверхность.

При использовании резцедержателя, выполненного в соответствии с изобретением, посредством имеющей большую площадь и самоцентрирующейся за счет расположения под углом опоры считаются разгрузки фиксирующей рукоятки на участке, примыкающем к зоне корпуса. В альтернативном варианте или в дополнение к этому, при использовании резцедержателя в соответствии с изобретением, за счет расположения под углом двух опорных поверхностей первой зоны опорной поверхности можно, равным образом, добиться центрирования резцедержателя и тем самым уменьшения передаваемых на фиксирующую рукоятку поперечных сил. Это также приводит к уменьшению нагрузки на фиксирующую рукоятку.

Чтобы при использовании резцедержателя в соответствии с изобретением и при оптимизации предусмотренной при этом центрирующей способности, обеспечить легкий захват резца, установленного в приемное отверстие для резца, предлагается, чтобы приемное отверстие для резца, в основном, в области первой зоны опорной поверхности было открыто к опорной стороне и, чтобы фиксирующая рукоятка проходила, в основном, в области второй зоны опорной поверхности от зоны корпуса.

Центрирующая способность выполненного в соответствии с изобретением резцедержателя может быть улучшена за счет того, что вторая зона опорной поверхности включает в себя первую опорную поверхность и расположенную под углом относительно первой опорной поверхности вторую опорную поверхность. В частности, тогда, когда и первая зона опорной поверхности имеет две расположенные под углом относительно друг друга опорные поверхности, на резцедержателе формируются, таким образом, четыре расположенные под углом друг к другу в форме пирамиды, в частности, образующие конфигурацию раструба, опорные поверхности, и такая конфигурация предотвращает передачу усилия на фиксирующую рукоятку или, по меньшей мере, уменьшает ее, и тем самым способствует существенному снижению нагрузки на фиксирующую рукоятку, в частности, перпендикулярно ее продольной оси.

При этом достигается равномерное нагружение в плане передачи усилия, когда первая и вторая опорные поверхности первой зоны опорной поверхности и/или второй зоны опорной поверхности располагаются, в основном, симметрично относительно центральной плоскости держателя. Здесь следует указать на то, что центральная плоскость держателя может представлять собой, в основном, геометрический центр резцедержателя и располагаться, к примеру, между продольной осью рукоятки и продольной осью приемного отверстия для резца.

Для оптимизации нагрузок, возникающих в процессе работы фрезы, может быть предусмотрено, что значение заключенного между первой опорной поверхностью и/или второй опорной поверхностью первой зоны опорной поверхности и второй зоной опорной поверхности первого угла лежит в пределах от 127° до 147°, предпочтительно равно примерно 137°, и/или что значение заключенного между первой опорной поверхностью и второй опорной поверхностью первой зоны опорной поверхности второго угла лежит в пределах от 120° до 140°, предпочтительно равно примерно 130°, и/или что значение заключенного между первой опорной поверхностью и второй опорной поверхностью второй зоны опорной поверхности третьего угла лежит в пределах от 100° до 120°, предпочтительно равно примерно 110°, и/или что значение заключенного между переходной зоной между первой опорной поверхностью и второй опорной поверхностью первой зоны опорной поверхности и переходной зоной между первой опорной поверхностью и второй опорной поверхностью второй зоны опорной поверхности угла лежит в пределах от 121° до 141°, предпочтительно равно примерно 131°.

Так как из технологических соображений различные опорные поверхности резцедержателя выполнены, в основном, плоскими, то есть без изгибов, для осуществления прямого перехода таких опорных поверхностей друг в друга предлагается, чтобы, по меньшей мере, одна опорная поверхность первой зоны опорной поверхности и вторая зона опорной поверхности в линейной и/или проходящей по прямой первой переходной зоне примыкали друг к другу.

В соответствии со следующим особо предпочтительным с точки зрения технологического процесса аспектом предлагается, чтобы первая и вторая опорные поверхности второй зоны опорной поверхности в проходящей по плоскости и/или по прямой второй переходной зоне примыкали друг к другу. Оказалось, что при изготовлении резцедержателя в виде кованой детали в переходной зоне между двумя опорными поверхностями первой зоны опорной поверхности образуется почти плоская, имеющая форму поверхности зона, которая посредством простого технологического способа может быть обработана в проходящую по плоскости или по прямой вторую переходную зону. В частности, вторая переходная зона может включать в себя, в основном, перпендикулярную центральной плоскости держателя переходную поверхность.

Чтобы удерживать воздействующие на фиксирующую рукоятку перпендикулярно ее продольной оси и нагружающие ее на срез в области примыкания к зоне корпуса силы на максимально незначительном уровне, предлагается продольную центральную ось приемного отверстия для резца и продольную ось рукоятки располагать с наклоном относительно друг друга под углом от 10° до 15°, предпочтительно примерно 12,5°. Этот угол является особо предпочтительным вследствие того, что в процессе работы фрезы воздействующие на резец усилия, в целом, не параллельны его продольной оси и тем самым не совпадают с направлением продольной оси приемного отверстия для резца, а располагаются с небольшим наклоном относительно него. Этот наклон может быть принят в расчет посредством регулировки продольной оси рукоятки относительно продольной оси приемного отверстия для резца.

В соответствии со следующим предпочтительным аспектом зона нагружения фиксирующего элемента может включать в себя поверхность нагружения фиксирующего элемента, и продольная ось рукоятки, а также перпендикуляр к поверхности нагружения фиксирующего элемента могут располагаться с наклоном относительно друг друга под углом от 50° до 65°, предпочтительно примерно 62,5°. Посредством такой сравнительно небольшой регулировки перпендикуляра к поверхности нагружения фиксирующего элемента относительно продольной оси рукоятки добиваются того, что направление воздействующих примерно также в направлении этого перпендикуляра к поверхности нагружения фиксирующего элемента посредством фиксирующего элемента сил имеет минимальный наклон относительно продольной оси рукоятки, то есть нагружает ее максимально сильно в направлении ее продольной оси. Посредством этого также могут быть уменьшены поперечные нагрузки в рукоятке, однако можно обеспечить такую ориентацию выполненного, к примеру, в виде болта фиксирующего элемента, что при вставленном в корпус резцедержателе он будет захвачен фиксирующим элементом.

В соответствии со следующим аспектом ранее указанная задача решается посредством системы резцедержателя, включающей в себя предпочтительно выполненный в соответствии с изобретением резцедержатель и корпус с первой противоположной зоной опорной поверхности для опоры первой зоны опорной поверхности.

Эта система резцедержателя, отличающаяся наличием расположенной под углом относительно первой противоположной зоны опорной поверхности второй противоположной зоны опорной поверхности для опоры второй зоны опорной поверхности, и/или тем, что первая противоположная зона опорной поверхности включает в себя первую противоположную опорную поверхность для опоры первой опорной поверхности первой зоны опорной поверхности и расположенную под углом относительно первой противоположной опорной поверхности вторую противоположную опорную поверхность для опоры второй опорной поверхности первой зоны опорной поверхности.

Посредством такого выполнения корпуса на противоположной опорной стороне добиваются дополняющей конструкцию резцедержателя конфигурации, так что гарантируется оптимальное взаимное согласование этих двух конструктивных элементов.

В частности, для этого может быть предусмотрено, что расположение первой зоны опорной поверхности под углом относительно второй зоны опорной поверхности и расположение первой противоположной зоны опорной поверхности под углом относительно второй противоположной зоны опорной поверхности, и/или расположение первой опорной поверхности под углом относительно второй опорной поверхности первой зоны опорной поверхности и расположение первой противоположной опорной поверхности под углом относительно второй противоположной опорной поверхности первой противоположной зоны опорной поверхности дополняют друг друга.

Также как и у резцедержателя, в системе резцедержателя дальнейшее улучшение центрирующего действия может быть достигнуто посредством того, что вторая противоположная зона опорной поверхности включает в себя первую противоположную опорную поверхность для опоры первой опорной поверхности второй зоны опорной поверхности и расположенную под углом относительно первой противоположной опорной поверхности вторую противоположную опорную поверхность для опоры второй опорной поверхности второй зоны опорной поверхности. И при таком варианте осуществления для оптимальной посадки резцедержателя в корпус первая опорная поверхность может располагаться под утлом относительно второй опорной поверхности второй зоны опорной поверхности и расположение первой противоположной опорной поверхности под углом относительно второй противоположной опорной поверхности второй противоположной зоны опорной поверхности дополняют друг друга.

В соответствии с особо предпочтительным аспектом предложенного на рассмотрение изобретения предлагается, что первая и вторая противоположные опорные поверхности, по меньшей мере, одной противоположной зоны опорной поверхности в выполненной по типу углубления третьей переходной зоне примыкают друг к другу. Так как, как это имеет место у различных опорных поверхностей, в предпочтительном варианте и различные противоположные опорные поверхности предусмотрены, соответственно, в основном, с плоской, то есть не имеющей изгиба, конфигурацией, то за счет образования имеющей форму углубления переходной зоны между такими противоположенными опорными поверхностями предотвращается возникновение местных напряжений при большой нагрузке. Равным образом в такой, выполненной в виде углубления, третьей переходной зоне остается свободным объем, в который может помещаться, к примеру, прямо проходящая переходная зона между двумя опорными поверхностями зоны опорной поверхности или двумя зонами опорной поверхности, без примыкания в этой зоне резцедержателя и корпуса друг к другу. Таким образом, далее подготавливается некий объем, чтобы при появлении износа иметь возможность обеспечить, по меньшей мере, небольшую подналадку резцедержателя.

Для дальнейшего поддержания данного процесса может быть предусмотрено, что первая противоположная зона опорной поверхности и вторая противоположная зона опорной поверхности в выполненной по типу углубления четвертой переходной зоне примыкают друг к другу.

Для формирования минимально отклоняющегося от продольной оси рукоятки направления нагружения посредством фиксирующего усилия для установки фиксирующей рукоятки в корпусе далее предлагается, чтобы в корпусе было предусмотрено приемное отверстие для фиксирующей рукоятки с продольной осью приемного отверстия для фиксирующей рукоятки и открытое к приемному отверстию для фиксирующей рукоятки приемное отверстие для фиксирующего элемента с продольной осью приемного отверстия для фиксирующего элемента и, чтобы продольная ось приемного отверстия для фиксирующей рукоятки и продольная ось приемного отверстия для фиксирующего элемента располагались с наклоном относительно друг друга под углом от 50° до 65°, предпочтительно примерно 62,5°.

Иобретение детально описывается далее со ссылкой на приложенные чертежи, на которых показано:

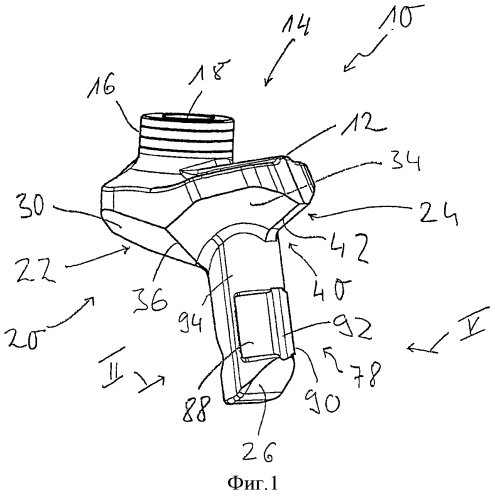

фиг.1 - перспективное изображение резцедержателя в направлении I с фиг.2;

фиг.2 - перспективное изображение резцедержателя с фиг.1 в направлении II с фиг.1;

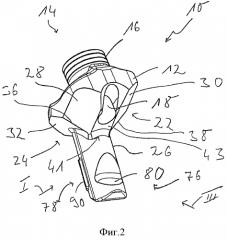

фиг.3 - изображение резцедержателя в направлении III с фиг.2;

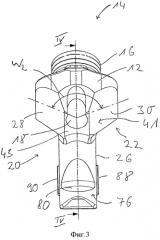

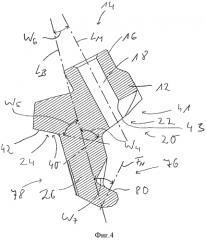

фиг.4 - резцедержатель в разрезе по центральной плоскости держателя;

фиг.5 - изображение резцедержателя в направлении V с фиг.1;

фиг.6 - резцедержатель на виде сбоку;

фиг.7 - резцедержатель в разрезе в зоне фиксирующей рукоятки, вдоль линии VII-VII с фиг.6;

фиг.8 - резцедержатель в разрезе в зоне фиксирующей рукоятки, вдоль линии VIII-VIII с фиг.6;

фиг.9 - перспективное изображение резцедержателя;

фиг.10 - изображение резцедержателя с фиг.9 в направлении X с фиг.9;

фиг.11 - перспективное изображение резца и резцедержателя в сборе;

фиг.12 - конструкция с фиг.11 в разрезе по центральной плоскости держателя.

Фиг.1-6 демонстрируют резцедержатель 10 для фрез-барабана дорожной фрезы. Резцедержатель 10 включает в себя зону 12 корпуса с отходящей от него на стороне 14 введения резца имеющей приближенную к цилиндрической форму приставкой 16. В цилиндрической приставке 16 предусмотрено проходящее насквозь через всю эту зону 12 корпуса приемное отверстие 18 для резца. Это отверстие открыто на стороне 14 введения резца для захвата сменного резца, выполненного с возможностью фиксации посредством фрикционного клеммового зажима, а также открыто, в основном, на противолежащей стороне 14 введения резца опорной стороне 20 зоны 12 корпуса. С этой стороны может вводиться инструмент, используемый для удаления затупленного резца из приемного отверстия 18 для резца, чтобы тем самым удалять резец из приемного отверстия 18 для резца.

В зоне 12 корпуса на опорной стороне 20 предусмотрены первая зона 22 опорной поверхности и расположенная под углом к ней вторая зона 24 опорной поверхности. На чертежах видно, что приемное отверстие 18 для резца в области первой зоны 22 опорной поверхности открыто в направлении к опорной стороне 20. В основном, отходя от второй зоны 24 опорной поверхности, от зоны 12 корпуса проходит длинная фиксирующая рукоятка 26. Фиксирующая рукоятка 26 выполнена, в целом, с кругообразным контуром внешней периферии, к примеру, круглым, или овальным, или эллиптическим. На конструктивных вариантах осуществления фиксирующей рукоятки 26 мы остановимся далее более детально.

Первая зона 22 опорной поверхности включает в себя первую опорную поверхность 28 и вторую опорную поверхность 30. Обе эти опорные поверхности 28, 30 первой зоны 22 опорной поверхности расположены под углом друг к другу и к центральной плоскости держателя, которая, в основном, соответствует плоскости чертежа на фиг.4, в основном, выполнены симметрично, и, соответственно, располагаются под одним и тем же углом. Здесь следует указать на то, что центральная плоскость держателя может располагаться, к примеру, между продольной осью LM приемного отверстия 18 для резца и продольной осью LB фиксирующей рукоятки 26.

Вторая зона 24 опорной поверхности также включает в себя первую опорную поверхность 32, а также вторую опорную поверхность 34. Обе опорные поверхности 32, 34 расположены под углом друг к другу и тем самым также под углом к центральной плоскости держателя, причем в данном случае вариант осуществления центральной плоскости держателя, соответственно варианту осуществления двух опорных поверхностей 28, 30 первой зоны 22 опорной поверхности, может быть симметричен.

Между первой опорной поверхностью 28 первой зоны 22 опорной поверхности и первой опорной поверхностью 32 второй зоны 24 опорной поверхности и, равным образом, между второй опорной поверхностью 30 первой зоны 22 опорной поверхности и второй опорной поверхностью 34 второй зоны 24 опорной поверхности образованы линейные и в предпочтительном варианте проходящие по прямой первые переходные зоны 36 и 38, которые равным образом определяют также переход между первой зоной 22 опорной поверхности и второй зоной 24 опорной поверхности. В частности, на фиг.1 и 2 отчетливо видно, что эти первые переходные зоны 36, 38 образованы на сформированной по типу кромки пограничной зоне соответствующих опорных поверхностей. Ввиду того, что опорные поверхности 28, 30, 32, 34 в предпочтительном варианте все выполнены плоскими, то есть без изгиба, то эти, таким образом, также линейно выполненные первые переходные зоны 36, 38, соответственно, также не имеют изгибов.

Образованная между первой опорной поверхностью 32 и второй опорной поверхностью 34 второй зоны 24 опорной поверхности вторая переходная зона 40 выполнена, в основном, с проходящей, в основном, по прямой переходной поверхностью 42. Она располагается относительно центральной плоскости держателя, в основном, ортогонально. Так как обе опорные поверхности 32, 34 выполнены, в основном, плоскими, то есть без изгибов, то и эта вторая переходная зона 40 проходит, в основном, по прямой.

Там, где обе зоны 22, 24 опорной поверхности или их опорные поверхности 28, 30 и, соответственно, 32, 34 граничат друг с другом, то есть у первых переходных зон 36, 38 образован угол W1, значение которого составляет примерно 137°. Между обеими опорными поверхностями 28, 30 первой зоны 22 опорной поверхности образован угол W2 примерно 130°, так что каждая из этих опорных поверхностей 28, 30 образует с центральной плоскостью держателя угол наклона примерно 60°. Между двумя опорными поверхностями 32, 34 второй зоны 24 опорной поверхности образован угол W3 примерно 110°, так что каждая из этих опорных поверхностей 32, 34 образует с центральной плоскостью держателя угол наклона примерно 55°. В целом это означает, что две опорные поверхности 28, 30 первой зоны 22 опорной поверхности расположены под большим углом, нежели две опорные поверхности 32, 34 второй зоны 24 опорной поверхности. Продольная ось LB рукоятки ориентирована далее относительно зоны 12 корпуса таким образом, что фиксирующая рукоятка 26 наклонена к первой зоне 22 опорной поверхности и ко второй зоне 24 опорной поверхности под углом W4 и, соответственно, W5, значение которого составляет, соответственно, примерно 65°. К примеру, значение угла W4 может составлять 67°, в то время как значение угла может составлять примерно 64°. Здесь следует указать на то, что для определения этих углов W4 или W5 может быть использована линия, соединяющая соответствующие опорные поверхности 28, 30 или 32, 34 при их воображаемом продолжении, или в случае опорных поверхностей 32, 34 угол W5 может быть определен также относительно переходной поверхности 42 второй переходной зоны 40, а в случае опорных поверхностей 28, 30 угол W4 может быть определен также относительно переходной поверхности 43 следующей переходной зоны 41 на резцедержателе 10. Образованный из суммы двух углов W4 и W5 общий угол может составлять, таким образом, примерно 131° и определять угол установки двух имеющих призматическую форму конфигураций, из которых одна определена посредством двух опорных поверхностей 28, 30 первой опорной зоны 22, а другая определена посредством двух опорных поверхностей 32, 34 второй зоны 24 опорной поверхности. Посредством изменения этого общего угла, то есть суммы двух углов W4 и W5, к примеру, при одинаковых углах W2 и W3 может быть, таким образом, оказано воздействие на геометрию пирамидальной конструкции, образованную посредством четырех опорных поверхностей 28, 30, 32, 34, и, в частности, поддержана концентрация сил в направлении воображаемой вершины пирамиды.

За счет такой угловой ориентации различных зон 22, 24 опорной поверхности или их опорных поверхностей 28, 30, 32, 34 и за счет ориентации фиксирующей рукоятки 26 относительно зоны 12 корпуса добиваются концентрации сил, введенных в процессе работы фрезы в зону 12 корпуса, таким образом, что поперечные силы, работающие на срез в переходе между зоной 12 корпуса и фиксирующей рукояткой 26, значительно уменьшаются. Этому способствует также то обстоятельство, что значение образованного между продольной осью LB рукоятки и продольной осью LM приемного отверстия 18 для резца и тем самым продольной осью резца, угла W6 лежит в пределах 12,5°.

На фиг.9 и 10 представлен используемый в комплекте с описанным ранее резцедержателем 10 корпус 44. Фиг.11 и 12 демонстрируют этот корпус 44 в сборе с резцедержателем 10.

В корпусе 44 образовано приемное отверстие 46 для фиксирующей рукоятки, которое открыто как на видимой сверху на фиг.9 противоположной опорной стороне 48, так и на видимой на фиг.10 соединительной стороне 50 корпуса 44. В зоне соединительной стороны 50 корпус устанавливается, к примеру, посредством приваривания к фрез-барабану.

На противоположной опорной стороне 48 в соответствии с первой зоной 22 опорной поверхности образована первая противоположная зона 52 опорной поверхности. В соответствии со второй зоной 24 опорной поверхности образована вторая противоположная зона 54 опорной поверхности. Первая противоположная зона 52 опорной поверхности включает в себя в соответствии с первой опорной поверхностью 28 первой зоны 22 опорной поверхности первую противоположную опорную поверхность 56 и в соответствии со второй опорной поверхностью 30 первой зоны 22 опорной поверхности вторую противоположную опорную поверхность 58. Соответственно, вторая противоположная зона 54 опорной поверхности, включает в себя в соответствии с первой опорной поверхностью 32 второй зоны 24 опорной поверхности первую противоположную опорную поверхность 60 и в соответствии со второй опорной поверхностью 34 второй зоны 24 опорной поверхности вторую противоположную опорную поверхность 62. Соответствующие противоположные опорные поверхности 56, 58, 60, 62 располагаются под углом друг к другу в соответствии с угловым расположением опорных поверхностей 28, 30, 32, 34 резцедержателя 10 и выполнены плоскими, так что соответствующие друг другу опорные поверхности и противоположные опорные поверхности могут плоскостно прилегать друг другу.

Между первой противоположной опорной поверхностью 56 и второй противоположной опорной поверхностью 58, с одной стороны, и между первой противоположной опорной поверхностью 60 и второй противоположной опорной поверхностью 62, с другой стороны, образована соответственно имеющая форму углубления третья переходная зона 64 и соответственно 66. Равным образом, между двумя противоположными зонами 52, 54 опорной поверхности, то есть между первой противоположной опорной поверхностью 56 и первой противоположной опорной поверхностью 60 или второй противоположной опорной поверхностью 58 и второй противоположной опорной поверхностью 62 образована имеющая форму углубления четвертая переходная зона 68, 70. Посредством этих выполненных, к примеру, по меньшей мере, частично с закругленным контуром, имеющих форму углубления переходных зон 64, 66, 68, 70, с одной стороны, предотвращаются возникающие вследствие прикладывания усилий фрезерования местные напряжения. С другой стороны, как ясно демонстрируют фиг.11 и 12, в случае наличия имеющих форму углублений переходных зон 64, 66, 68, 70 соответственно образуется место для различных переходных зон резцедержателя 10, где его опорные поверхности переходят друг в друга. Это способствует тому, что даже в том случае, когда в зоне прилегающих друг к другу опорных поверхностей или противоположных опорных поверхностей имеется износ, возможна подгонка и, соответственно, более глубокое проникновение первой или второй переходных зон в третью или четвертую переходные зоны.

На основании фиг.9, 11 и 12 отчетливо видно, что образованная на резцедержателе 10 опорная сторона 20, с одной стороны, и образованная на корпусе 44 противоположная опорная сторона 48, с другой стороны, дополнительно сформированы, в частности, с взаимно прилегающими опорными поверхностями или противоположными опорными поверхностями. Таким образом, посредством нескольких граничащих друг с другом по типу призмы опорных поверхностей или противоположных опорных поверхностей формируется конфигурация раструба, которая обеспечивает стабильную опору резцедержателя 10 и корпуса 44 также и в направлении перпендикулярно фиксирующей рукоятке 26 или продольной оси LB рукоятки. В целом это приводит к разгрузке фиксирующей рукоятки 26, в частности в поперечном направлении, в результате чего существенно снижается опасность поломки фиксирующей рукоятки.

Наряду с детально поясненным ранее опорным взаимодействием между резцедержателем 10 и корпусом 44 в зоне опорной стороны 20 или противоположной опорной стороны 48, в сконструированной в соответствии с изобретением системе резцедержателя добиваются дальнейшей разгрузки фиксирующей рукоятки 26 за счет ее контактного взаимодействия с корпусом 44 в зоне его приемного отверстия 46 для фиксирующей рукоятки. Данный аспект и уже детально поясненный ранее аспект касательно опорной функции уже сами по себе соответственно могут способствовать существенной разгрузке или более равномерному распределению сил. Однако в особенно предпочтительном варианте они реализуются в сочетании при использовании в одной и той же системе резцедержателя.

Фиксирующая рукоятка 26 резцедержателя 10 имеет на расположенной примерно под первой зоной 22 опорной поверхности, первой стороне зону 76 нагружения фиксирующего элемента, а на противоположной относительно продольной оси LB рукоятки, второй стороне имеет опорную зону 78. Зона нагружения фиксирующего элемента выполнена в виде углубления с поверхностью 80 нагружения фиксирующего элемента, перпендикуляр FN к которой относительно продольной оси LB рукоятки располагаются под сравнительно небольшим углом W7, примерно 62,5°. Это приводит к тому, что предусмотренный на корпусе фиксирующий элемент 82, продольная центральная ось которого ориентирована примерно параллельно перпендикуляру FN к поверхности, то есть в основном ортогонально поверхности 80 нагружения фиксирующего элемента, при нагружении фиксирующей рукоятки 26 создает сравнительно сильный, ориентированный в направлении продольной оси LB рукоятки компонент силы. Здесь следует указать на то, что фиксирующий элемент 82 помещен в приемное отверстие 84 для фиксирующего элемента корпуса 44, которое, по меньшей мере, частично выполнено с внутренней резьбой, так что соответственно, по меньшей мере, частично выполненный с наружной резьбой фиксирующий элемент 82 посредством вращательного, то есть ввинчивающего, движения может перемещаться в направлении продольной оси LO приемного отверстия для фиксирующего элемента в направлении к поверхности 80 нагружения фиксирующего элемента или от нее.

Основываясь на установленных ранее геометрических соотношениях, продольная ось LO приемного отверстия для фиксирующего элемента относительно продольной оси LA приемного отверстия для фиксирующей рукоятки, которая в смонтированном положении, по меньшей мере, в отношении своей ориентации также, в основном, совпадает с продольной осью LB рукоятки, располагается под углом W7, примерно 62,5°.

Когда фиксирующий элемент 82 посредством ввинчивающего движения вводится в приемное отверстие 84 для фиксирующего элемента и прижимается к поверхности 80 нагружения фиксирующего элемента, фиксирующая рукоятка 26 своей опорной зоной 78 прижимается к противоположной опорной зоне 86 корпуса 44. Опорная зона 78 выполнена с двумя зонами 88, 90 опорной поверхности, которые располагаются под углом относительно друг друга или с наклоном, в частности, имеют соответственно в предпочтительном варианте кругообразную траекторию в направлении периферии вокруг продольной оси LB рукоятки. В центральной части опорной зоны 78 эти две зоны 88,90 опорной поверхности в пятой переходной зоне 92 соединяются друг с другом. Эта пятая переходная зона 92 выполнена в виде углубления, в предпочтительном варианте с проходящим в направлении продольной оси LB рукоятки, вогнутым профилем углубления.

Можно явно видеть, что зоны 88, 90 опорной поверхности опорной зоны 78 выполнены таким образом, что в радиальном направлении относительно продольной оси LB фиксирующей рукоятки они, по меньшей мере, частично выступают за пределы основной поверхности 94 внешнего профиля фиксирующей рукоятки 26. Конструкция такова, что этот радиальный выступ в центральной части опорной зоны 78, то есть там, где образована пятая переходная зона 92, минимален, так что там, к примеру, практически отсутствует радиальный выступ, в то время как в направлении периферии и в направлении от пятой переходной зоны 92 этот радиальный выступ увеличивается. В частности, мы видим, что как на аксиальных концевых участках зон 88, 90 опорной поверхности, так и на удаленно расположенных в направлении периферии от пятой переходной зоны 92 концевых участках соответственно имеет место ступенчатый, в случае необходимости, также слегка изогнутый переход к основной поверхности внешней периферии 94 фиксирующей рукоятки 26.

За счет варианта осуществления фиксирующей рукоятки 26 ранее описанного типа при нагружении посредством элемента 82 нагружения она опирается в две расположенные сбоку относительно центральной плоскости держателя зоны поверхности, а именно в основном посредством зон 88, 90 опорной поверхности на корпус 44. Это приводит к распределению давления и к предотвращению линейного опорного контакта в центре периферии опорной зоны 78. В частности, посредством выполненной в виде углубления пятой переходной зоны 92 обеспечивается то, что в этом центре опорной зоны 78 не могут передаваться никакие, или могут передаваться лишь незначительные усилия между фиксирующей рукояткой 26 и корпусом 44.

Дальнейшим существенным преимуществом радиально выступающих за пределы основной поверхности 94 внешнего контура зон 88, 90 опорной поверхности является то, что там используются локально ограниченные зоны поверхности для создания контакта между фиксирующей рукояткой 26, то есть резцедержателем 10, и корпусом 44. Так как и резцедержатель 10, и корпус 44, в целом, выполнены в виде кованых деталей и тем самым те поверхности, на которых происходит взаимное опирание, для достижения необходимой прецезионности должны быть подвергнуты обработке или дополнительной обработке методом снятия слоя материала, то данная технологическая операция может быть ограничена фактически предусмотренными для этого зонами поверхности, а именно там, где образованы зоны 88, 90 опорной поверхности.

Соответственно опорной зоне 78 на фиксирующей рукоятке 26, на корпусе 44 образована противоположная опорная зона 86. Противоположная опорная зона 86 имеет, в соответствии с зонами 88, 90 опорной поверхности, противоположные зоны 96, 98 опорной поверхности. Они граничат друг с другом в шестой переходной зоне 100, причем шестая переходная зона 100 выполнена в виде выступа, в предпочтительном варианте с вытянутым в направлении продольной оси LA приемного отверстия для фиксирующей рукоятки, выпуклым выступом 102. Этот выступ, из технологических соображений, может быть выполнен в виде вставки 104, установленной в соответствующее отверстие 106 корпуса, к примеру, посредством прессовой посадки, и своей зоной периферии для образования выступа 102 в направлении радиально внутрь выступает за пределы обеих противоположных зон 96, 98 опорной поверхности.

Противоположные зоны 96, 98 опорной поверхности в приемном отверстии 46 для фиксирующей рукоятки выполнены таким образом, что они, по меньшей мере, частично выступают за пределы основной поверхности 108 внутренней периферии приемного отверстия 46 для фиксирующей рукоятки в направлении радиально внутрь относительно продольной оси LA приемного отверстия для фиксирующей рукоятки. Конструкция может быть при этом такой, что вблизи шестой переходной зоны 100 этот радиальный выступ максимален, а в направлении периферии в направлении от шестой переходной зоны 100 уменьшается, так что постепенно противоположные опорные зоны 96, 98 переходят в основную поверхность 108 внутренней периферии. Так же, как и в варианте осуществления фиксирующей рукоятки 100 или опорной зоны 78, и здесь добиваются ограничения повергающихся обработке с целью обеспечения точного контакта зон поверхности до противоположных зон 96, 98 опорной поверхности, которые, в частности, на обоих своих аксиальных концевых участках снова могут ступенчато или с изгибом переходить в основную поверхность 108 внутренней периферии на корпусе 44.

Соответственно полученному в результате изгиба наклону обеих зон 88, 90 опорной поверхности относительного друг друга, обе противоположные зоны 96, 98 опорной поверхности также имеют наклон относительно друг друга, в данном случае выполнены с изгибом, причем этот изгиб может соответствовать изгибу обеих зо