Устройство для внутрипочвенного орошения

Иллюстрации

Показать всеУстройство для внутрипочвенного орошения, в котором в качестве увлажнителя используют центральную трубку с отверстиями в нижней ее части, которая установлена вертикально в месте корневой системы растения и по которой свободно перемещается перфорированная тренога с соединителем. К верхней части центральной трубки прикреплена капельница с поплавковым затвором, присоединенная к магистральному водопроводу. Капельница может углубляться внутрь центральной трубки и изменять величину автоматически поддерживаемого гидростатического напора. Между капельницей и центральной трубкой имеются воздушные отверстия. Увлажнение корневой системы растения осуществляется через отверстия, проделанные в нижней части центральной трубки и треноги. Технический результат - повышение эффективности орошения, снижение расхода воды. 1 табл., 7 ил.

Реферат

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур.

Известен способ орошения [1], в котором орошение осуществляется автоматически периодическими напусками воды, образованной в результате конденсации пара в напорном бачке, который часть времени наполняется до требуемого уровня, а после открывается и срабатывает. В качестве увлажнителя используется перфорированная трубка с отверстиями, которая установлена вертикально в месте корнеобитаемой массы растения, и вода в нее поступает из капельниц, которые закреплены на распределительном трубопроводе, напорный бачок при этом прикреплен к радиатору охлаждения для отопления помещения парника с одновременным охлаждением и конденсацией пара. Недостатком данного технического решения являются:

- невозможность использования на открытых грунтах;

- дороговизна из-за большего расхода материала.

Наиболее близким техническим решением является устройство для подпочвенного орошения [2], в котором внутрипочвенный ороситель представляет собой перфорированную трубку. Недостатками данного технического решения являются:

- отсутствие автоматизации в технологическом процессе;

- низкая эффективность увлажнения корнеобитаемой зоны растения;

- невозможно использовать на склонах.

Цель изобретения - повышение эффективности орошения и снижение расхода воды.

Поставленная цель достигается тем, что на склоне в почву высаживаются растения с корневой системой. По склону прокладывается магистральный водопровод (фиг. 1). К верхней части центральной трубки прикреплена капельница с поплавковым затвором, присоединенная к магистральному водопроводу. В качестве увлажнителя используют центральную трубку с отверстиями, которая установлена вертикально в месте корневой системы растения. По центральной трубке перемещается перфорированная тренога, герметично присоединенная к ней с помощью соединителя (фиг. 6). Соединитель может растягиваться и изготавливается из резины (фиг. 7). В соединителе имеются отверстия, в которые поступает вода. Тренога обеспечивает большую устойчивость центральной трубки и лучшее растекание и впитывание воды в почву. Зона увлажнения при этом полностью охватывает корневую систему растения (фиг. 1). Для этого отверстия совмещаются с отверстиями. Вода из магистрального водопровода в центральную трубку поступает через гибкий шланг. В результате фильтрации воды образуется зона увлажнения вокруг корневой системы растений. В верхней части центральной трубки прикреплена капельница, с поплавковым затвором и состоящая из поплавка и иглы перекрывающей впускное отверстие (фиг. 2, 5). По мере уменьшения впитывающей способности почвы поднимается уровень воды в центральной трубке, что приводит к поднятию поплавка и перекрытию иглой впускного отверстия у капельницы (фиг. 3). Таким образом, достигается автоматизация работы оросительной системы. В нижней части центральной трубки и перфорированной треноги имеются отверстия, из которых вода вытекает и увлажняет корневую систему растения. Между капельницей и центральной трубкой имеются воздушные отверстия (фиг. 3). Таким образом, обеспечивается поддержание атмосферного давления на поверхность воды в центральной трубке. Капельница может углубляться внутрь центральной трубки и изменять величину автоматически поддерживаемого гидростатического напора Н, что будет влиять на расход вытекающей воды.

Количество воды V, которое необходимо подать растению за один полив, называется поливной нормой растения и зависит от вида растения. Поливную норму растения можно определять по формуле

V=q·t=n·q0·t,

где q - расход воды, необходимой для обеспечения оросительной нормы; n - количество отверстий; q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия; t - время полива.

Величина гидростатического давления Н, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву

H = q 0 2 μ 2 ⋅ F о т в 2 ⋅ 2 g

где q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия, q 0 = q n ; q - расход воды, необходимой для обеспечения оросительной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1-0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия.

Коэффициент расхода устанавливается экспериментальным методом и может быть подобран по таблице.

| Вид почвы | Песок | Супесь | Суглинок |

| µ - коэффициент расхода | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,001 |

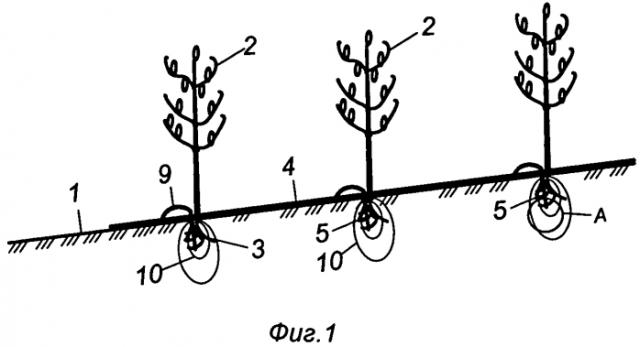

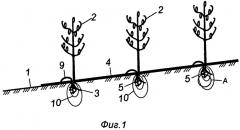

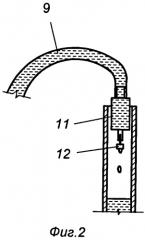

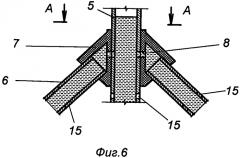

На фиг. 1 изображена система орошения с устройством для внутрипочвенного орошения, общий вид; на фиг. 2 - верхняя часть центральной трубки с капельницей в момент работы; на фиг. 3 - верхняя часть центральной трубки с капельницей в момент закрытия капельницы; на фиг. 4 - нижняя часть центральной трубки, узел А по фиг. 1; на фиг. 5 - укрупненный нижний элемент капельницы; на фиг. 6 - место присоединения треноги к центральной трубке с помощью соединителя; на фиг. 7 - разрез А-А по фиг. 6, вид сверху.

На склоне 1 в почву высаживаются растения 2 с корневой системой 3. По склону 1 прокладывается магистральный водопровод 4, подключенный к центральной трубке 5 опосредованно. По центральной трубке 5 перемещается перфорированная тренога 6, герметично присоединенная к ней с помощью соединителя 7. В соединителе 7 имеются отверстия 8, в которые поступает вода. Вода из магистрального водопровода 4 в центральную трубку 5 поступает через гибкий шланг 9. В результате фильтрации воды образуется зона увлажнения 10 вокруг корневой системы 3 растений 2. В верхней части центральной трубки 5 прикреплена капельница 11, с поплавковым затвором и состоящая из поплавка 12 и иглы 13, перекрывающей впускное отверстие 14. В нижней части центральной трубки 5 и перфорированной треноги 6 имеются отверстия 15. Между капельницей 11 и центральной трубкой 5 имеются воздушные отверстия 16.

Устройство для подпочвенного орошения сооружается и работает следующим образом. На склоне 1 в почву высаживаются растения 2 с корневой системой 3 (фиг. 1). По склону 1 прокладывается магистральный водопровод 4. К верхней части центральной трубки 5 прикреплена капельница 11 с поплавковым затвором, присоединенная к магистральному водопроводу 4. По центральной трубке 5 перемещается перфорированная тренога 6, герметично присоединенная к ней с помощью соединителя 7 (фиг. 6, 7). В соединителе 7 имеются отверстия 8, в которые поступает вода. Для этого отверстия 8 совмещаются с отверстиями 15. Вода из магистрального водопровода 4 в центральную трубку 5 поступает через гибкий шланг 9. В результате фильтрации воды образуется зона увлажнения 10 вокруг корневой системы 3 растений 2 (фиг. 1). В верхней части центральной трубки 5 прикреплена капельница 11, с поплавковым затвором и состоящая из поплавка 12 и иглы 13, перекрывающей впускное отверстие 14 (фиг. 2, 3). По мере уменьшения впитывающей способности почвы поднимается уровень воды в центральной трубке 5, что приводит к поднятию поплавка 12 и перекрытию иглой 13 впускного отверстия 14 у капельницы 11 (фиг. 5). Таким образом, достигается автоматизация работы оросительной системы. В нижней части центральной трубки 5 и перфорированной треноги 6 имеются отверстия 15, из которых вода вытекает и увлажняет корневую систему 3 растения 2 (фиг. 4). Между капельницей 11 и центральной трубкой 5 имеются воздушные отверстия 16 (фиг. 3). Таким образом, обеспечивается атмосферное давление на воду в центральной трубке 5. Капельница 11 может углубляться внутрь центральной трубки 5 и изменять величину автоматически поддерживаемого гидростатического напора Н, что будет влиять на расход вытекающей воды.

Такое техническое решение позволяет снизить расход воды на орошение в связи с уменьшением потерь воды на испарение и подачу воды только в требуемых для этого местах. Позволяет максимально снизить количество удобрений, подаваемых с водой. Не образуется корка на поверхности почвы, что улучшает условия для поступления воздуха в корнеобитаемую массу. Можно использовать на склонах с большими уклонами.

Предлагаемым техническим решением легко создавать благоприятный воздушный, тепловой и влажностный режимы почвы.

Использованные источники

1. Патент Российской Федерации №2492632, A01G 25/00. Способ орошения. Ламердонов З.Г. Заявл. 21.02.2012. Опубл. 20.09.2013. Бюл. №26 (Аналог).

2. Патент Российской Федерации №2384049, A01G 25/00. Устройство для подпочвенного орошения. Ламердонов З.Г.; Кештов А.Ш.; Дабагова Л.М.; Дышеков А.Х. Заявл. 2008.07.01. Опубл. 2010.03.20 (прототип).

Устройство для внутрипочвенного орошения, включающее центральную трубку с отверстиями в нижней ее части, отличающееся тем, что в качестве увлажнителя используют центральную трубку с отверстиями, которая установлена вертикально в месте корневой системы растения и по которой свободно перемещается перфорированная тренога с соединителем, к верхней части центральной трубки прикреплена капельница с поплавковым затвором, присоединенная к магистральному водопроводу, которая может углубляться внутрь центральной трубки и изменять величину автоматически поддерживаемого гидростатического напора Н, а между капельницей и центральной трубкой имеются воздушные отверстия, увлажнение корневой системы растения осуществляется через отверстия, проделанные в нижней части центральной трубки и треноги.