Способ создания противофильтрационной завесы в грунте методом ориентированной разрывной инъекции

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области охраны окружающей среды и, в частности, к защите водных ресурсов от загрязнения токсичными или радиоактивными веществами в районах размещения техногенных отходов, расположенных в пониженных участках рельефа или на равнинных участках, огороженных дамбами, к предотвращению фильтрации подземных вод в искусственные выработки различного назначения, к защите прибрежных водоносных горизонтов от интрузии морских вод. Технический результат - повышение надежности противофильтрационной завесы целенаправленной ориентации в определенных инженерно-геологических условиях, обеспечивающей возможность снижения материальных затрат и трудоемкости работ. По способу осуществляют бурение скважины. Отбирают образцы грунта ненарушенной структуры из всех литологических разностей, слагающих грунтовую толщу в пределах всей глубины завесы. Для всех отобранных образцов грунта определяют изменения значений нормальных напряжений грунтовой толщи в нижней зоне создаваемой завесы. Определяют нормальное вертикальное напряжение, нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости вдоль линии падения склона дамбы или склона пониженной части рельефа, нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости вдоль дамбы или вдоль склона. Число точек, характеризующих изменение величин нормальных напряжений в нижней зоне завесы, должно быть не менее 5 с расстоянием в один метр. Затем определяют расстояние от перехода равнинной поверхности в склоновую по аналитической зависимости. После этого переходят к бурению скважин с шагом 3,0 метра. В скважины вводят инъектор. Через него нагнетают закрепляющий раствор с образованием продольной щели в грунте в виде вертикальных полостей разрыва, ориентированных перпендикулярно фильтрационному потоку, посредством гидравлического удара. 1 пр., 1 табл., 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, к строительству, к добывающей промышленности, а именно к закреплению грунтов, и может быть использовано: для защиты водных ресурсов от загрязнения токсичными или радиоактивными веществами в районах размещения техногенных отходов, расположенных в пониженных участках рельефа или на равнинных участках, огороженных дамбами; для предотвращения фильтрации подземных вод в искусственные выработки различного назначения; для защиты прибрежных водоносных горизонтов от интрузии морских вод.

Известны различные способы сооружения подземных противофильтрационных завес, возводимых методом «стена в грунте», в том числе предусматривающих применение разрывной инъекции.

В частности, известен способ сооружения подземной непроницаемой завесы (пат. РФ №2375580). Способ включает проходку вертикального ствола, бурение из него горизонтальных скважин, нагнетание в них закрепляющих и твердеющих растворов. В зоне необходимого экранирования водоносного горизонта, где следует исключить водоприток или влияние техногенного загрязнения, дополнительно сооружают вертикальные стволы, соединяют их между собой рядами горизонтальных скважин, которые располагают в вертикальной плоскости одна над другой, затем, нагнетая в них твердеющий раствор, образуют подземную непроницаемую завесу, перекрывающую водоносный горизонт от верхнего до нижнего водоупора, или аналогичным образом изолируют зону распространения подземного техногенного процесса. Подземную непроницаемую завесу выполняют из двух, трех и более вертикальных рядов скважин.

Недостатком известного способа является, прежде всего, трудоемкость выполнения работ, включающих не только бурение большого количества горизонтальных скважин, но и проходку вертикальных стволов в водонасыщенных грунтах. Недостатком является и тот факт, что при инъекции грунта через горизонтальные скважины распространение раствора ограничивается наличием горизонтальной слоистости у значительной части дисперсных литологических разностей, что приводит к потере сплошности завесы и ее водонепроницаемости. К числу недостатков следует отнести и ограниченность зоны распространения инъекционного раствора при давлениях инъекции, не предусматривающих формирование полостей разрывных нарушений.

Известны различные методы разрывной инъекции при создании противофильтрационной завесы в различных грунтах путем образования вертикальных или наклонных скважин по всему периметру или вдоль длинных сторон объекта или его элементов и последующего нагнетания в них закрепляющего раствора, например грунтоцементного раствора (пат. РФ №№1668557, 2015249, 2103441, 2354778). Разрывная инъекция позволяет в начальный момент формировать вертикальные полости разрыва, резко увеличивающие поверхность соприкосновения грунта с закачиваемым раствором, что обеспечивает получение необходимого объема тампонирования литологических разностей за период времени, значительно меньший, чем при радиальном распространении раствора в условиях, исключающих разрыв грунтовой толщи. Названные способы позволяют армировать грунтовый массив при использовании различных инъекционных растворов, например грунтоцементного закрепляющего раствора.

Общим недостатком всех перечисленных способов является отсутствие какого-либо сопоставления характера взаимосвязи между значениями главных напряжений в зоне инъекционных работ с одной стороны и ориентацией в плане вертикальных полостей разрывных нарушений с другой стороны. Незнание и отсутствие учета такой взаимосвязи исключает в производственных условиях возможность прогнозирования оптимального варианта ориентации вертикальных полостей разрыва от ствола скважины.

Наиболее близким по своей сущности к предлагаемому является способ закрепления грунта (авт. свид. СССР №1102852) с применением разрывной технологии инъекции и направленной ориентацией плоскости разрыва. Согласно этому способу для закрепления грунта и создания противофильтрационной завесы бурят скважину, забивают в грунт инъектор с продольной щелью, ориентированной в заданном направлении, нагнетают тампонажный раствор посредством гидравлического удара с образованием продольной щели в грунте, затем ведут нагнетание раствора с давлением и расходом, исключающим развитие щели.

Недостатком известного способа является, прежде всего, невозможность практического обеспечения преемственности полостей вертикальных разрывных нарушений, получаемых при выполнении инъекции из соседних скважин, т.к. эта преемственность определяется только ориентацией щелей в инъекторе, а не физико-механическими свойствами воздушно-сухих грунтов в зоне тампонажных работ. Недостатком способа является также проблема ориентации плоскостей разрывных нарушений при использовании даже строго ориентированной вертикальной щели в инъекторе в условиях выполнения инъекционных работ в водонасыщенной грунтовой толще. В водонасыщенных грунтах ориентации полости разрыва вообще не соответствуют направлению продольной щели в инъекторе.

Задачей предлагаемого технического решения является создание эффективного, экологически безопасного способа сооружения противофильтрационной завесы, целенаправленной ориентации в определенных инженерно-геологических условиях, позволяющего снизить материальные затраты и трудоемкость, уменьшить сроки производства работ при защите водных ресурсов от загрязнения токсичными или радиоактивными веществами в районах размещения техногенных отходов, при предотвращении фильтрации подземных вод в искусственные выработки различного назначения, при защите прибрежных водоносных горизонтов от интрузии морских вод.

Достигнутый технический результат:

- формирование определенного характера ориентации противофильтрационной завесы - «стены в грунте», созданной методом разрывной инъекции, когда полости разрыва ориентированы перпендикулярно фильтрационному потоку строго вдоль линии падения склона дамбы вокруг участка размещения отходов или вдоль склона искусственных выработок различного назначения, или вдоль склона любых природных понижений рельефа;

- оптимизация местоположения завесы и ее конфигурации.

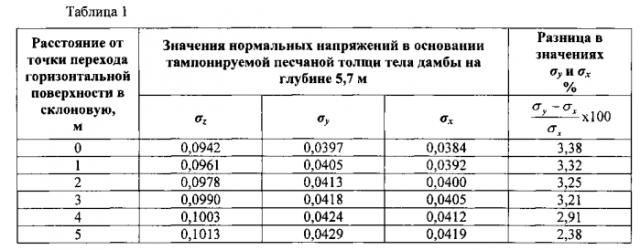

Технический результат достигается при использовании способа создания противофильтрационной завесы в грунте путем разрывной инъекции, включающего бурение скважины, введение в нее инъектора, нагнетание через него закрепляющего раствора с образованием продольной щели в грунте посредством гидравлического удара. Предварительно отбирают образцы грунта ненарушенной структуры из всех литологических разностей, слагающих грунтовую толщу в пределах всей глубины завесы, и для всех отобранных образцов грунта определяют изменения значений нормальных напряжений грунтовой толщи в нижней зоне создаваемой завесы σz, σx и σy по известной методике, где σz - нормальное вертикальное напряжение, σх - нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости вдоль линии падения склона дамбы или склона пониженной части рельефа, σy - нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости вдоль дамбы или вдоль склона, при этом число точек, характеризующих изменение величин нормальных напряжений в нижней зоне завесы, должно быть не менее 5 с расстоянием в один метр, затем определяют расстояние от перехода равнинной поверхности в склоновую, в пределах которой на заданной глубине величина больше 3%, после чего переходят к бурению скважин с шагом 3,0 метра.

Техническая реализация предлагаемого способа осуществляется на базе современного приборостроительного оборудования.

Заявленный способ осуществляется следующим образом.

1. На участке, где планируется создание «стены в грунте», бурится скважина, в которой отбираются образцы грунта ненарушенной структуры из всех литологических разностей, слагающих грунтовую толщу в пределах всей глубины «стены в грунте».

2. На основании полученных данных о физико-механических свойствах литологических разностей и с использованием методики расчета (Калинин Э.В., Панасьян Л.Л., Широков В.Н., Артамонова Н.Б., Фоменко И.К. Моделирование полей напряжений в инженерно-геологических массивах. М.: Изд-во МГУ, 2003 г., 262 с.) определяется характер изменения значений σz, σх и σy нормальных напряжений грунтовой толщи в нижней зоне создаваемой «стены в грунте», где σz - нормальное вертикальное напряжение, σх - нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости перпендикулярно дамбе или перпендикулярно периметру пониженной части рельефа, σy - нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости вдоль дамбы или вдоль периметра пониженной части рельефа.

3. Число точек, характеризующих изменение величин главных напряжений в нижней зоне «стены в грунте», должно быть не менее 5 с расстоянием в один метр. При этом первая точка для варианта с дамбой соответствует переходу горизонтальной поверхности дамбы в наклонную, а при варианте использования пониженной части рельефа для складирования отходов - переходу относительно ровной поверхности в понижение.

4. Место расположения ряда инъекционных скважин для создания «стены в грунте» определяется: для варианта с дамбой - любым расстоянием от перехода ее ровной поверхности в склоновую, для варианта с пониженной формой рельефа - любым расстоянием от перехода ровной поверхности в наклонную, где величина . Опытным путем установлено, что меньшее значение не приводит к желаемому результату.

5. После принятия решения о месте расположения ряда скважин, позволяющих создать вертикальную противофильтрационную завесу, переходят к бурению скважин с шагом 3,0 метра и к инъекции раствора по известной технологии.

Использование заявленного изобретения позволит обеспечить высокую экологическую и радиационную безопасность окружающей среды, снизить расходы на сооружение противофильтрационных противомиграционных барьеров в районах размещения техногенных отходов, расположенных в пониженных участках рельефа или на равнинных участках, огороженных дамбами; для предотвращения фильтрации подземных вод в искусственные выработки различного назначения; для защиты от интрузии морских вод.

Пример. Создание «стены в грунте» в районе дамбы

Бурят скважины и берут пробы грунта с разной глубины. Лабораторными исследованиями этих проб определяют состав грунтов, залегающих на разной глубине, их физико-механические свойства.

В таблице 1 приведены результаты расчета напряженного состояния грунтовой толщи в основании дамбы вдоль загрязненного водоема, которые были получены с использованием известной методики современной оценки напряженного состояния грунтовой толщи в зоне инъекции.

При приближении к откосу дамбы разница между значениями σх и σy составляет более 3%. Таким образом, в данном примере получение вертикальной полости разрыва, ориентированной в плане вдоль дамбы, т.е. перпендикулярно фильтрационному потоку, достигается при условии расположения инъекционных скважин на расстоянии не более 3,0 метров от точки перехода горизонтальной поверхности в склоновую (см. рис. 1). На расстоянии более 3,0 метров разница в значениях главных напряжений в горизонтальной плоскости в зоне инъекции становится менее 3%, и при инъекции возникают три вертикальные плоскости разрыва, ориентированные под углом 120° друг к другу (см. рис. 2).

Отсюда следует, что при использовании разрывной инъекции можно получить полости разрыва, заполненные, например, тугопластичной суспензией и ориентированные вдоль дамбы, т.е. перпендикулярно направлению фильтрации потока из водохранилища.

Аналогичные результаты были получены при создании «стены в грунте» в районе размещения промышленных отходов в пониженной части рельефа, при создании противофильтрационного экрана в прибрежной зоне реки, при опытных работах по созданию противофильтрационного защитного экрана от интрузии морских вод вдоль морского побережья.

Изобретение поясняется иллюстрациями: рис. 1 - ориентированный характер закрепленного массива песчаного грунта на склоновой части рельефа при использовании разрывного способа инъецирования; рис. 2 - характер распространения вертикальных полостей разрыва (разрез в плане).

На рисунке 1 можно видеть полученный заявляемым способом ориентированный характер закрепленного инъецированием массива дисперсных грунтов на склоне в районе дамбы водохранилища, представленном мелкозернистыми песчаными грунтами.

На рисунке 2 можно видеть характер распространения тампонажного раствора при разрывной инъекции в условиях разницы в значениях главных напряжений в горизонтальной плоскости в зоне инъекции менее 3%.

При создании противофильтрационной завесы разрывным способом инъекции без учета предлагаемого способа возрастают трудозатраты, количество инъекционных скважин и объем инъекционных растворов, что ведет к увеличению необходимого объема финансирования в 2,5-3 раза.

Таким образом, в ходе создания противофильтрационной завесы («стены в грунте») заявляемым способом разрывной инъекции образуются вертикальные полости разрывных нарушений определенной ориентации, перпендикулярные направлению фильтрационного потока. Через вертикальные полости разрывных нарушений осуществляется нагнетание любых твердеющих тампонажных растворов, позволяющих сформировать сплошную стену вдоль любого природного или искусственного склона в грунтовой толще, представленной дисперсными грунтами.

Способ создания противофильтрационной завесы в грунте путем разрывной инъекции, включающий бурении скважины, введение в нее инъектора, нагнетание через него закрепляющего раствора с образованием продольной щели в грунте в виде вертикальных полостей разрыва, ориентированных перпендикулярно фильтрационному потоку, посредством гидравлического удара, отличающийся тем, что предварительно отбирают образцы грунта ненарушенной структуры из всех литологических разностей, слагающих грунтовую толщу в пределах всей глубины завесы, и для всех отобранных образцов грунта определяют изменения значений нормальных напряжений грунтовой толщи в нижней зоне создаваемой завесы σz, σx и σу, где σz - нормальное вертикальное напряжение, σх - нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости вдоль линии падения склона дамбы или склона пониженной части рельефа, σy - нормальное напряжение, ориентированное в горизонтальной плоскости вдоль дамбы или вдоль склона, при этом число точек, характеризующих изменение величин нормальных напряжений в нижней зоне завесы, должно быть не менее 5 с расстоянием в один метр, затем определяют расстояние от перехода равнинной поверхности в склоновую, в пределах которой на заданной глубине величина больше 3%, после чего переходят к бурению скважин с шагом 3,0 метра.