Способ передачи телеметрической информации, адаптированный к различным ситуациям, появляющимся при проведении испытаний ракетно-космической техники, и система для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеГруппа изобретений относится к телеметрии. Технический результат заключается в реализации принципов адаптации телеметрических систем, проявляющихся в обеспечении возможностей мониторинга по получаемой информации нештатных ситуаций, требующих повышения помехоустойчивости системы синхронизации, изменения разрядности данных, структур сообщений в групповом сигнале, частоты опроса параметров в условиях следующих ограничений: на точностные характеристики результатов измерений, на спектрально-энергетические показатели каналов связи, время получения и передачи измерительной информации в условиях различного рода помех. Он достигается тем, что реализуют следующие возможности способа: 1) сжатое представление результатов телеизмерений в групповом сигнале; 2) замена несодержательной информации на избыточные символы помехоустойчивых кодов; 3) изменение частот опроса информационно-значимых телеметрируемых параметров и разрядности представления результатов телеизмерений; 4) замена существующих синхросигналов на составные шумоподобные кодовые конструкции двойного назначения. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 20 ил.

Реферат

Изобретение относится к телеметрии, технике связи и может быть использовано для расширения возможностей информационно-измерительного обеспечения испытаний сложных технических комплексов и систем на основе адаптивных принципов телеизмерений и повышения эффективности систем передачи данных по цифровым каналам связи.

Особенность существующих способов передачи телеметрической информации (ТМИ) заключается в том, что режимы функционирования систем телеизмерений определены заранее подготовленной Программой телеизмерений, в которой не предусмотрена возможность появления нештатной ситуации и изменения ранее принятого режима формирования ТМИ. В то же время нештатные ситуации объективно не могут быть исключены, что связано, в первую очередь, со значительным повышением сложности испытываемой ракетно-космической техники (РКТ), а также целей и задач летных испытаний.

Известен «Способ передачи ТМИ, адаптированный к неравномерности потока данных телеизмерений, и система для его осуществления» ([1], Патент RU №2480838 С1, опубл. 25.04.2013, бюл. №21 - 16 с.). Он заключается в том, что на передающей стороне с помощью датчиков формируют множество телеметрируемых параметров (ТМП), изменение которых с течением времени с допустимыми погрешностями, устанавливаемыми как для отдельных ТМП, так и для заранее сформированных их групп, совпадает с соответствующими контролируемыми физическими процессами, формируют по каждому из них первичные телеметрические сигналы с заранее рассчитанными динамическими диапазонами, которые находят путем аналого-цифрового преобразования сформированных первичных сигналов, выполняемого с рассчитанным периодом дискретизации и c заданным шагом квантования, кодовые слова-измерения определенной разрядности объединяют в телеметрические кадры, начало которых задано синхросигналами, имеющими структуру представления кода, отличную от аналогичных показателей слов-измерений, и определяющими начало и установленный порядок следования данных телеизмерений различных датчиков, осуществляют передачу следующих друг за другом телеметрических кадров по каналу связи на приемную сторону и прием на приемной стороне полученной последовательности телеметрических кадров и содержащихся в них синхрослов и кодовых слов-измерений, производят формирование на приемной стороне восстановленной последовательности выборок первичного сигнала путем такого преобразования принятых синхросигналов и последовательности кодовых слов-измерений, что значение каждой восстановленной выборки первичного сигнала равно значению соответствующего принятого кодового слова.

От известных аналогов он отличается тем, что на передающей стороне формируют две группы телеметрируемых параметров, при этом первая из них, называемая информационно-значимыми, составлена из данных телеизмерений датчиков, функционирование которых не связано с отделяющимися элементами конструкции ракеты, а вторую представляют данные, функционирование которых прекращается при отделении элементов конструкции ракеты, при отделении элементов конструкции ракеты вместе с датчиками телеизмерений, в формируемых телеметрических кадрах в места, ранее занимаемые измерениями отделившихся датчиков, подставляют избыточные проверочные символы, превращающие простые коды измерений оставшихся информационно-значимых телеметрируемых параметров в помехоустойчивые, обладающие способностью обнаруживать и исправлять ошибки передачи данных, при этом количество проверочных символов равно числу символов слов-измерений, принадлежащих ко второй группе телеметрируемых параметров, которые были исключены из передачи при отделении телеметрируемых элементов конструкций ракеты, в результате чего длина телеметрических кадров остается постоянной, при приеме ТМИ определяют моменты изменения полярностей результатов обработки синхросигналов, которые связаны с моментами времени изменения заранее рассчитанных режимов формирования и передачи данных, идентифицированные по данным принимаемой ТМИ моменты времени используют для выбора алгоритма обнаружения ошибок передачи и их исправления, который соответствует действующему режиму формирования и передачи данных, установленному на борту ракеты.

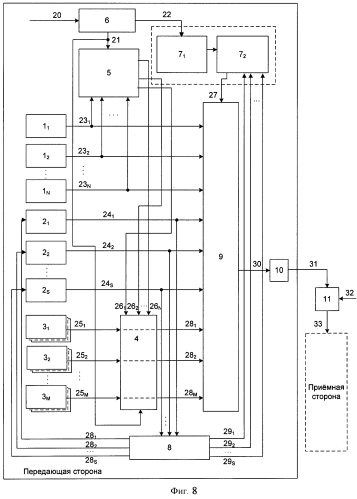

Способ-прототип [1] включает в себя систему передачи информации, адаптированную к неравномерности потока данных телеизмерений, содержащую на передающей стороне N блоков формирования основных (информационно-значимых) телеметрируемых параметров и Mi блоков формирования дополнительных телеметрируемых параметров, относящихся к i = 1, 2,…, S отделяемым телеметрируемым элементам ракеты, соответственно, выходы каждого из блоков формирования основных телеметрируемых параметров подключены к первой группе из N входов коммутатора непосредственно, а Mi выходов блоков формирования дополнительных телеметрируемых параметров подключены к другой группе входов коммутатора, состоящей из Mi входов, дополнительный вход коммутатора соединен с выходом блока формирования синхросигналов, а его выход подключен ко входу передатчика, содержащую на приемной стороне приемник, выход которого соединен со входом декоммутатора каналов передачи, (N + Mi) выходов которого через блок декодирования подключены к выходу системы. Кроме того, на передающей стороне введены первый блок управления, блок переключения режима формирования данных телеизмерений, блок формирования проверочных символов, а на приемной стороне второй блок управления, блок декодирования с (N + Mi) входами и выходами разделен на два декодера с числом входов и выходов, равным N и Mi соответственно, блок идентификации режимов переключений, блок обнаружения и исправления ошибок, при этом Mi выходов блоков формирования дополнительных телеметрируемых параметров подключены к соответствующим Mi входам второй группы входов коммутатора через блок переключения режима формирования данных телеизмерений, N дополнительных входов которого соединены с соответствующими выходами блока формирования проверочных символов, N входов которого объединены с выходами соответствующих блоков формирования основных телеметрируемых параметров, а управляющий (N+1) вход - объединен с управляющим входом блока переключения режима формирования данных телеизмерений и подключен к первому выходу первого блока управления, имеющему управляющий вход задания режимов переключений, второй выход которого подключен через блок формирования синхросигналов к дополнительному входу коммутатора, выход которого через передатчик и канал связи подключен ко входу приемника, выход которого соединен со входом декоммутатора каналов передачи, имеющего управляющий вход, первые N выходов которого соединены через первый декодер с соответствующими входами блока обнаружения и исправления ошибок, вторые Mi входов которого соединены через второй декодер с соответствующими выходами декоммутатора каналов передачи, дополнительный выход которого соединен через блок идентификации режимов переключений и второй управляющий блок с управляющим входом блока обнаружения и исправления ошибок, второй вход второго блока управления является входом задания режимов переключений, второй выход блока идентификации режимов переключений соединен с объединенными управляющими входами первого и второго декодеров, Mi выходов последнего и N выходов блока обнаружения и исправления ошибок являются выходами системы.

В результате применения данного способа за счет заполнения мест в телеметрическом кадре, которые освобождаются в результате отделения телеметрируемых элементов конструкции ракеты, например ее ступеней, более рационально используется пропускная способность радиоканалов передачи ТМИ, что, в итоге, приводит к повышению показателей достоверности контролируемых информационно-значимых ТМП.

Его принципиальная новизна заключается в предоставляемой возможности реализации адаптивных принципов телеизмерений в условиях циклической структуры формирования и передачи телеметрических кадров за счет использования внутренних резервов. В качестве внутренних резервов повышения эффективности передачи данных телеизмерений рассмотрены некоторые специфические особенности передаваемых сообщений, проявляющиеся в виде неравномерности объемов содержательной ТМИ, передаваемой на различных временных интервалах при проведении летного испытания контролируемых объектов.

Недостатки способа заключаются в следующем: 1) адаптация осуществляется только к неравномерности потока ТМИ, в то время как существуют еще и другие дополнительные резервы для достижения поставленной цели, заключающейся в повышении эффективности информационно-телеметрического обеспечения (ИТО) испытаний летательных аппаратов (ЛА); 2) возможность повышения информационной нагруженности передаваемой ТМИ предполагается обеспечить только за счет замены «холостых» слов (слов, представленных символами «0») на проверочные символы формируемых помехоустойчивых кодов, которые используются для повышения достоверности приема данных телеизмерений датчиков, которые продолжают функционировать после отделения телеметрируемых элементов конструкции ракеты.

В новом способе отмеченные недостатки предлагается устранить за счет обеспечения возможности адаптации бортовых информационно-телеметрических систем (БИТС) к ошибкам, которые появляются из-за несоответствия априорно выбранных частот опроса ТМП реальной динамике его изменения, которая появилась в ходе проведения летного испытания контролируемого объекта. При этом рассматриваются два основных способа формирования цифровых групповых телеметрических сигналов (ЦГТС): с переменной и постоянной структурами телеметрических кадров. В случае с переменной структурой телеметрических кадров, потребность в которой появляется при увеличении частоты опроса ТМП, используют пакетную структуру формирования телеметрических кадров, в которую в обязательном порядке должна включаться адресная часть, позволяющая при приеме разобраться в принадлежности данных пакета к тому или иному ТМП. Такой способ формирования телеметрического кадра реализован в отечественной БИТС «Пирит-Б» ([2], «Современная телеметрия в теории и на практике / Учебный курс», СПб.: Наука и Техника, 2007. - 672 с., стр. 465). Его недостаток заключен в том, что адресная часть по объему составляющих ее данных становится сравнимой с информационным пакетом данных. Например, в БИТС «Пирит-Б» она составляет 49% и только 51% приходится на данные телеизмерений. Поэтому подобные системы, прежде всего, могут быть использованы только при отсутствии жестких временных ограничений на время передачи ТМИ. Это условие выполняется при передаче ТМИ с космических аппаратов (КА) - там малые по сравнению с ракетной телеметрией объемы передаваемой содержательной информации и большое время, в течение которого ТМИ может быть передана (в том числе и многократно). В ракетной телеметрии нет другой, более предпочтительной альтернативы, кроме используемой в настоящее время циклической структуры формирования телеметрического кадра, поскольку при этом объем служебной информации наименьший (в лучших телеметрических комплексах он составляет 1,7%, при этом 98,3% сообщений являются информационными). В отечественной БИТС «Орбита-IVMO», которую относят к числу лучших отечественных разработок, объем служебной информации составляет 5% ([2], стр. 460).

Предлагается способ, при реализации которого повышение точности и достоверности оценок параметрической идентификации динамических систем, которыми, по определению, являются испытываемые ЛА, обеспечивается за счет оперативного мониторинга процесса соответствия контролируемых физических процессов и результатов их телеизмерений в виде ТМП. Потребность в мониторинге обусловлена тем, что динамические особенности изменения контролируемых ТМП, которые должны учитываться при выборе частот опроса контролируемых физических процессов, определяют до проведения испытаний ЛА. В свою очередь, они могут быть учтены только на основе предшествующего накопленного опыта проведения подобных летных испытаний. Следствием этого являются большие методические ошибки при выборе частот опроса ТМП. Для устранения этого недостатка ранее (при СССР) были даже предусмотрены конструкторские испытания изделий РКТ, предназначенные, в том числе, и для устранения ошибок в выборе частот опроса ТМП. Они не рассматривались Госкомиссиями в качестве подтверждения выполнения заданных тактико-технических требований (ТТТ). В новых экономических условиях все пуски ракет, в том числе и аварийные, должны работать на подтверждение выполнения ТТТ, предъявляемых к испытываемому изделию. Из-за этого особо актуальными становятся технические решения, которые позволили бы управлять выбором частот опроса ТМП и разрядностью представления слов-измерений в ходе самого летного испытания контролируемого объекта.

Таким образом, существуют методические погрешности выбора частот опроса контролируемых физических процессов, которые в ряде случаев становятся недопустимо большими, что, например, имеет место во время начального периода испытаний динамических систем, когда требуемая статистика отсутствует.

Известен способ мониторинга, который проводится на основе данных датчиков измерений ([3], Патент RU № 2369866, МПК G01 N 33/00, 2010), позволяющий провести комплексное оценивание состояния окружающей среды региона и его изменений по результатам различных видов мониторинга. Указанный способ включает предварительное (до начала измерений) заполнение базы данных базы знаний (локальных баз знаний) исходными данными о значениях границ интервалов допустимых значений параметров состояния для оценивания соответствия нормам и правилами формирования значений показателей соответствия (несоответствия), проведение измерений дистанционными и контактными методами, сбор данных о значениях параметров состояния, их обработку и оценку динамичности изменений характеристик наблюдаемых объектов, формирование на каждом средстве контроля и одновременное представление в центре обработки и управления в виде объединенных протоколов результатов комплексного мониторинга окружающей среды региона.

Его недостаток заключен в том, что он сложен и не может быть использован для управления режимами телеизмерений на борту контролируемых ЛА.

Отмеченные недостатки устраняют за счет того, что на передающей стороне формируют с помощью датчиков заданное Программой телеизмерений (ПТИ) множество телеметрируемых параметров (ТМП), изменение которых с течением времени с допустимыми погрешностями, устанавливаемыми как для отдельных ТМП, так и для заранее сформированных их групп, совпадает с соответствующими контролируемыми физическими процессами, формируют по каждому из них первичные телеметрические сигналы с заранее рассчитанными динамическими диапазонами, находят путем аналого-цифрового преобразования сформированных первичных сигналов, выполняемого с рассчитанным периодом дискретизации и c заданным шагом квантования, объединяют кодовые слова в телеметрические кадры, определяющие начало и установленный порядок следования данных телеизмерений различных датчиков, осуществляют передачу следующих друг за другом телеметрических кадров по каналу связи на приемную сторону и прием на приемной стороне полученной последовательности телеметрических кадров и содержащихся в них кодовых слов, при этом уточнены ранее использовавшиеся базовые понятия и операции, а также введены новые понятия и операции.

Так, ранее использовавшаяся операция в виде: «формирование на приемной стороне восстановленной последовательности выборок первичного сигнала путем такого преобразования принятой последовательности кодовых слов, что значение каждой восстановленной выборки первичного сигнала равно значению соответствующего принятого кодового слова», заменена на: «формирование на приемной стороне восстановленной последовательности выборок первичного сигнала путем такого преобразования принятой последовательности кодовых слов, что в условиях помех различного происхождения обеспечивается минимум следующих различий: 1) между значениями как каждой восстановленной выборки первичного сигнала, так и принятого кодового слова, которое бы соответствовало бы переданному кодовому слову по минимуму кодового расстояния в условиях помех, вносимых при передаче по каналу связи; 2) между контролируемым физическим процессом на выходе датчика и его образом, получаемым при приеме, который отличается от истинного, принимаемого в качестве эталона, из-за ошибок, обусловленных выбором частоты опроса контролируемого физического процесса и разрядной сетки представления данных телеизмерений».

Кроме того, «на передающей стороне формируют три группы телеметрируемых параметров (ранее их было две), при этом первые две из них, называемые информационно-значимыми, составлены из данных телеизмерений датчиков, функционирование которых не связано с отделяющимися элементами конструкции ракеты, а третью представляют данные, функционирование которых прекращается при отделении элементов конструкции ракеты, при отделении элементов конструкции ракеты вместе с датчиками телеизмерений, в формируемых телеметрических кадрах в места, ранее занимаемые измерениями отделившихся датчиков, в заранее установленном при формировании телеметрического кадра порядке подставляют двоичные символы, принадлежащие информационно-значимым параметрам, в соответствии со следующим приоритетом: если в результате мониторинга повышена частота опроса ТМП, то подставленные символы слов представляют дополнительные значения этого же ТМП, которые появляются при увеличении частоты опроса, если же частота опроса ТМП осталась прежней, то вводят избыточные проверочные символы, превращающие простые коды измерений оставшихся информационно-значимых телеметрируемых параметров в помехоустойчивые, обладающие способностью обнаруживать и исправлять ошибки передачи данных, при этом количество проверочных символов равно числу символов слов-измерений, принадлежащих к третьей группе телеметрируемых параметров, которые были исключены из передачи при отделении телеметрируемых элементов конструкций ракеты, в результате чего длина телеметрических кадров остается постоянной, при приеме ТМИ определяют моменты изменения структуры представления и полярностей результатов обработки синхросигналов, которые связаны с моментами времени изменения заранее рассчитанных режимов формирования и передачи данных, идентифицированные по данным принимаемой ТМИ моменты времени используют для выбора следующих алгоритмов: 1) присоединения переданных данных в результате замещения «холостых» слов в качестве дополнительных значений ТМП, которые появились в результате повышения частоты его опроса; 2) обнаружения ошибок передачи и их исправления, который соответствует действующему режиму формирования и передачи данных, установленному на борту ракеты».

Также вводится новая операция: «осуществляют в ходе летных испытаний контролируемого объекта мониторинг правильности выбора частоты опроса и разрядности представления значений телеизмерений в бортовой информационно-телеметрической системе (БИТС) в реальном масштабе времени на основе показателей достоверности априорного выбора частот опроса ТМП, который производят на основе определения текущего уровня соответствия между контролируемыми физическими процессами и формируемыми в результате дискретизации их по времени первичными телеметрическими сигналами, отображающими телеметрируемый параметр (ТМП), в виде оценки дисперсии случайной помехи, присутствующей в телеизмерениях, для каждого из контролируемых ТМП, по результатам мониторинга принимают решение либо об увеличении частоты его опроса, либо о его понижении до ранее принятых частот (временных интервалов опроса) в зависимости от того, превышают ли определяемые оценки текущей дисперсии установленные для каждого из ТМП значения или нет».

Основу предлагаемого мониторинга составляет математическая модель контролируемого ТМП, в общем случае нестационарного, которая описывается разностным стохастическим уравнением следующего вида:

| (1) |

где , - переходные матрицы состояний вектора и формирующего шума , - номер (индекс) временного отсчета.

При этом вектор на момент времени, обозначенный номером (индексом) , представлен следующими компонентами:

| (2) |

где - оценка среднего значения контролируемого параметра; - скорость изменения оценки среднего, представляющая собой производную по времени.

Кроме того, сопровождающие формы переходных матриц и имеют вид:

| (3) |

где - есть интервал между двумя последовательными временными отсчетами измерений значений контролируемого параметра.

Алгоритм идентификации дисперсии случайной помехи в результатах измерений определяют как последовательное выполнение следующих расчетных операций:

1) осуществляют прогнозирование значения контролируемого параметра и дисперсий погрешностей оценок:

| (4) | |

| (5) |

2) находят отклонения прогнозируемой оценки от измеренного значения и оценки максимальной дисперсии случайных отклонений

| (6) | |

| (7) |

где - минимальная дисперсия формирующего шума, , - весовые коэффициенты рекурсивного фильтра скользящего среднего;

3) производят расчет текущей оценки медленно меняющегося систематического смещения и его дисперсии :

| (8) | |

| (9) |

где , - весовые коэффициенты рекурсивного фильтра скользящего среднего;

4) определяют текущую оценку дисперсии формирующего шума :

| (10) |

5) осуществляют прогнозирование уточненной дисперсий погрешностей оценок:

| (11) |

6) вычисляют коэффициенты усиления:

| (12) |

7) производят расчет текущих оценок контролируемого параметра:

| (13) |

8) выполняют расчет оценки дисперсии случайной помехи, присутствующей в результатах измерений из-за неточного выбора частоты опроса контролируемого параметра:

| (14) | |

| (15) |

где , - весовые коэффициенты рекурсивного фильтра скользящего среднего.

В целом технический результат достигается за счет того, что на передающей стороне с помощью датчиков формируют множество телеметрируемых параметров (ТМП), изменение которых с течением времени с допустимыми погрешностями, устанавливаемыми как для отдельных ТМП, так и для заранее сформированных их групп, совпадает с соответствующими контролируемыми физическими процессами, формируют по каждому из них первичные телеметрические сигналы с заранее рассчитанными динамическими диапазонами, которые находят путем аналого-цифрового преобразования сформированных первичных сигналов, выполняемого с рассчитанным периодом дискретизации и c заданным шагом квантования, кодовые слова-измерения определенной разрядности объединяют в телеметрические кадры, начало которых задано синхросигналами, имеющими структуру представления кода, отличающуюся от аналогичных показателей слов-измерений, и определяющими начало и установленный порядок следования данных телеизмерений различных датчиков, осуществляют передачу следующих друг за другом телеметрических кадров по каналу связи на приемную сторону и прием на приемной стороне полученной последовательности телеметрических кадров и содержащихся в них синхрослов и кодовых слов-измерений, производят формирование на приемной стороне восстановленной последовательности выборок первичного сигнала путем такого преобразования принятых синхросигналов и последовательности кодовых слов-измерений, что значение каждой восстановленной выборки первичного сигнала равно значению соответствующего принятого кодового слова. От прототипа [1] предлагаемый способ отличается тем, что на передающей стороне осуществляют мониторинг правильности выбора частоты опроса и разрядности представления значений телеизмерений в бортовой информационно-телеметрической системе в реальном масштабе времени на основе показателей достоверности априорного выбора частот опроса телеметрируемых параметров, который производят на основе определения текущего уровня соответствия между контролируемыми физическими процессами и формируемыми в результате дискретизации их по времени первичными телеметрическими сигналами, отображающими телеметрируемый параметр, в виде оценки дисперсии случайной помехи, присутствующей в телеизмерениях, для каждого из контролируемых телеметрируемых параметров, по результатам мониторинга принимают решение либо об увеличении частоты его опроса, либо о его понижении до ранее принятых частот (временных интервалов опроса) в зависимости от того, превышают ли определяемые оценки текущей дисперсии установленные для каждого из телеметрируемых параметров пороговые значения или нет, формируют три группы телеметрируемых параметров, при этом первые две из них, называемые информационно-значимыми, составлены из данных телеизмерений датчиков, функционирование которых не связано с отделяющимися элементами конструкции ракеты, а третью представляют данные, функционирование которых прекращается при отделении элементов конструкции ракеты вместе с установленными на них датчиками телеизмерений, в формируемых телеметрических кадрах в места, ранее занимаемые измерениями отделившихся датчиков, в заранее установленном при формировании телеметрического кадра порядке подставляют двоичные символы, принадлежащие информационно-значимым параметрам, в соответствии со следующим приоритетом: если в результате мониторинга повышена частота опроса ТМП, то подставленные символы слов представляют дополнительные значения этого же ТМП, которые появляются при увеличении частоты опроса, если же частота опроса ТМП осталась прежней, то вводят избыточные проверочные символы, превращающие простые коды измерений оставшихся информационно-значимых телеметрируемых параметров в помехоустойчивые, обладающие способностью обнаруживать и исправлять ошибки передачи данных, при этом количество проверочных символов равно числу символов слов-измерений, принадлежащих к третьей группе телеметрируемых параметров, которые были исключены из передачи при отделении телеметрируемых элементов конструкций ракеты, в результате чего длина телеметрических кадров остается постоянной, при приеме телеметрической информации определяют моменты изменения структуры представления синхросигналов и полярностей результатов их обработки, которые связаны с моментами времени изменения заранее рассчитанных режимов формирования и передачи данных, идентифицированные по данным принимаемой ТМИ моменты времени используют для выбора следующих алгоритмов: присоединения переданных данных в результате замещения «холостых» слов в качестве дополнительных значений ТМП, которые появились в результате повышения частоты его опроса; обнаружения ошибок передачи и их исправления, который соответствует действующему режиму формирования и передачи данных, установленному на борту ракеты, на приемной стороне формируют восстановленную последовательность выборок первичного сигнала путем такого преобразования принятой последовательности кодовых слов, что в условиях помех различного происхождения обеспечивается минимум следующих различий: между значениями как каждой восстановленной выборки первичного сигнала, так и принятого кодового слова, которое бы соответствовало бы переданному кодовому слову по минимуму кодового расстояния в условиях помех, вносимых при передаче по каналу связи; между контролируемым физическим процессом на выходе датчика и его образом, получаемым при приеме, который отличается от истинного, принимаемого в качестве эталона, из-за ошибок, обусловленных выбором частоты опроса контролируемого физического процесса и разрядной сетки представления данных телеизмерений.

Дополнительная уточненная формулировка предлагаемого способа заключена в том, что на передающей стороне формируют кадры (циклы) передаваемой телеметрической информации, последовательность которых представляет групповой сигнал, при этом каждый из кадров содержит m двоичных символов, начало каждого из кадров определяет синхросигнал, состоящий из kn бит, за которым следуют v = m - kn информационных символов, при этом кадр поделен в соответствии с принятой разрядностью представления результатов телеизмерений на целое число кодовых слов, синхросигнал наделяют свойствами, позволяющими на приемной стороне отличить его от других сообщений и слов-измерений в условиях допустимых помех за требуемое время, на приемной стороне известный признак синхронизирующего слова идентифицируют на фоне помех, искажающих переданные символы кода, и используют для установления такого порядка следования информационных сообщений и слов-измерений, который был принят на передающей стороне. От известных технических решений предлагаемый способ отличается тем, что на передающей стороне синхронизирующий сигнал наделяют расширенным множеством отличительных признаков, для чего формируют его не из одной сложной псевдослучайной последовательности (ПСП), представляющей собой единую кодовую конструкцию (КК), а из нескольких составных кодовых конструкций (ККi), минимальное число которых равно трем (i = 1, 2, 3), на приемной стороне для выделения синхронизирующих слов цифровой групповой сигнал подвергают параллельной обработке, при этом в первом канале определяют символьную взаимно корреляционную функцию для последовательно поступающих символов цифрового группового сигнала по отношению к символам идентичной копии синхрослова, хранящейся в блоке памяти на приемной стороне, сравнивают значения полученной взаимно корреляционной функции с установленными пороговыми уровнями, по результатам сравнения на множестве принятых символов, больших или равных 3m символам двоичного кода, помечают местоположение кандидатов в синхросигналы, выделенные кодовые последовательности кандидатов в синхросигналы делят на составные части (ККi) и производят идентификацию каждой из них, при этом результат их идентификации определяют на основе первого признака - мажоритарного правила по большинству решений о соответствии составных частей ККi их копиям, хранящимся в блоке памяти приемной стороны, определяют интервалы времени их повторения на множестве символов, равных или превышающих 3m, их постоянство используют в качестве второго признака идентификации синхросигнала, полученные результаты идентификации составных частей используют для подтверждения факта идентификации синхросигнала в целом и повышения его помехозащищенности.

Также предлагаемый способ отличается тем, что передаваемые в групповом сигнале синхрослова и его составные части используют не только по основному, но и по дополнительному назначению, для чего на передающей стороне символы двоичного кода синхрослов заменяют на инверсные (противоположные) при наступлении события, сообщение о котором необходимо передать приемной стороне в условиях ограничений или невозможности использования других способов передачи подобной информации, полученные при этом синхрослова, представленные в групповом сигнале в прямом и инверсном виде, объединяют в единый поток синхронизирующих сообщений и передают по каналу связи, на приемной стороне осуществляют поиск сигналов синхронизации, отображаемых не только как целая неделимая кодовая конструкция, но и в виде ее составных частей, представленных не только в прямом, но и в инверсном виде, выделяют моменты времени, связанные с инверсией бит синхрослов, и их идентифицируют как факт наступления ожидаемого (предвиденного) события, для чего используют параллельно работающие идентификаторы синхрослов и его составных частей, осуществляющие на фоне других принятых данных их распознание в прямом и инверсном виде, соответственно, после установления фактов инверсий, признаки выделения синхрослов и его составных частей различных полярностей объединяют в единую синхронизирующую последовательность, которую используют по основному назначению - для декоммутации телеметрируемых параметров.

Для расширения информационной составляющей синхросигналов дополнительные сообщения об изменении частоты опроса телеметрируемого параметра передают путем инвариантного по отношению к определяемой взаимно корреляционной функции сдвига символов в кодовой комбинации псевдослучайной последовательности, используемой при построении синхросигнала, как в целом, так и его отдельных составных частей, при этом определенную кодовую комбинацию, полученную в результате сдвига двоичных символов, отождествляют с номером телеметрируемого параметра, частота опроса которого изменена.

Технический эффект, заключающийся в обеспечении расширенной возможности приспособления (адаптации) БИТС к изменяющимся условиям летных испытаний РКТ, обеспечивают путем:

- повышения (понижения) частоты опроса телеметрируемых параметров (ТМП);

- изменения способа представления данных телеизмерений;

- увеличения (уменьшения) количества разрядов представления значений ТМП;

- изменения динамического диапазона представления значений кодовых слов X j.

Динамический диапазон D цj = 2 2n значений кодовых слов X j, передаваемых по каналу связи в соответствии с традиционными сп