Способ прогнозирования риска развития нормотензивной глаукомы

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к офтальмологии и может быть использовано для прогнозирования риска развития нормотензивной глаукомы. Определяют центральную толщину роговицы. Определяют тонографический показатель - коэффициент Беккера. При толщине роговицы, равной или менее 520 мкм, и коэффициенте Беккера более 110 прогнозируют риск развития нормотензивной глаукомы. Способ позволяет надежно и точно прогнозировать риск развития нормотензивной глаукомы за счет одновременного количественного учета двух факторов риска - центральной толщины и коэффициента Беккера. 4 табл., 2 пр.

Реферат

Предлагаемое изобретение относится к офтальмологии и предназначено для прогнозирования риска развития нормотензивной глаукомы.

Нормотензивная глаукома (НТГ) является формой первичной открытоугольной глаукомы. Отсутствие ключевого симптома открытоугольной глаукомы - повышенного внутриглазного давления - существенно затрудняет ее диагностику и требует особого подхода с применением комплекса диагностических методов обследования.

Центральная толщина роговицы является одним из наиболее значимых факторов риска развития открытоугольной глаукомы. В многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов показано влияние центральной толщины роговицы (ЦТР) на уровень внутриглазного давления [1, 2, 3]. Выявлено, что при тонкой роговице данные тонометрии занижены, а при более толстых роговицах значениях ЦТР - завышены. В связи с этим предложена коррекция значений внутриглазного давления (ВГД) с учетом толщины роговицы, что позволяет получать приближенные к истинным значения ВГД, облегчая диагностику заболевания. Авторами предлагаются различные алгоритмы пересчета ВГД с учетом ЦТР, которые различаются коэффициентом поправки [4, 5, 6].

Выявлено, что риск развития глаукомной оптической нейропатии у пациентов с тонкими роговицами в 3,9 раза выше [7].

Некоторые исследователи считают, что ЦТР является фактором риска развития глаукомы не только вследствие прямой корреляции с ВГД, но и в связи с изменениями биомеханических свойств глаза [8]. При НТГ значение ВГД приближено к среднестатистическому, и, следовательно, по нему невозможно судить о наличии или отсутствии заболевания, даже если проводить индивидуальную коррекцию значений ВГД с учетом ЦТР. В связи с этим в диагностике заболевания на первый план выходят более информативные методы исследования - оптическая когерентная топография, компьютерная статическая периметрия, а такие методы, как тонография и тонометрия отходят на второй план из-за отсутствия надежных экспертных диагностических критериев.

Известен способ прогнозирования развития глаукомы, заключающийся в определении индивидуального внутриглазного давления в зависимости от толщины роговицы, в котором индивидуальное физиологическое значение офтальмотонуса определяют по формуле

ВГДт=0,03265×ЦТР,

где: ВГДт - индивидуальное внутриглазное давление при определенной толщине роговицы, ЦТР - центральная толщина роговицы у конкретного пациента.

При превышении значения ВГД, полученного методом тонометрии, расчетного значения индивидуального глазного давления прогнозируют риск развития глаукомы (Патент RU 2456910 от 27.07.2012). Использование этого способа обеспечивает прогнозирование риска развития глаукомы с повышенным давлением, однако в случае НТГ, при которой повышенное ВГД не встречается, этот способ неприменим.

Известен способ прогнозирования риска развития и прогрессирования глаукомы, заключающийся в определении биомеханического коэффициента роговицы по формуле

К=КГ/ЦТР×50,

где: К - биомеханический коэффициент роговицы, КГ - корнеальный гистерезис, ЦТР - центральная толщина роговицы.

При значении К менее 0,82, прогнозируют риск развития и прогрессирования глаукомы (патент RU 2354287 от 10.05.2009), который принят за ближайший аналог. Способ обеспечивает прогнозирование риска развития и прогрессирования глаукомы с учетом эластических свойств роговицы и ее центральной толщины. Недостатками способа является отсутствие повсеместного наличия сложной дорогостоящей аппаратуры (анализатора биомеханических свойств глаза).

Задачей предлагаемого способа является разработка оптимизированного способа прогнозирования нормотензивной глаукомы на основе анализа совокупности нескольких экспертных диагностических признаков.

Тонкая роговица служит признанным фактором риска развития ПОУГ. Ее рассматривают в тандеме с повышенным внутриглазным давлением. НТГ, являясь формой ПОУГ, имеет некоторые специфические особенности, в частности, нормальный офтальмотонус.

Поиск надежных экспертных признаков этой формы глаукомы привел нас к выявлению некоторых закономерностей. Мы проанализировали совокупность пахиметрических и тонографических показателей в большой популяции глаз с верифицированной НТГ.

Клинико-функциональное обследование было проведено у 72 пациентов с НТГ (144 глаза) в возрасте от 48 до 84 лет (10 мужчин, 62 женщины). Распределение по стадиям было следующим: 76 глаз - с начальной, 30 - с развитой, 22 - с далеко зашедшей и терминальной глаукомой; на 4 глазах глаукома не проявилась, на 12 глазах на момент обследования - подозрение на глаукому.

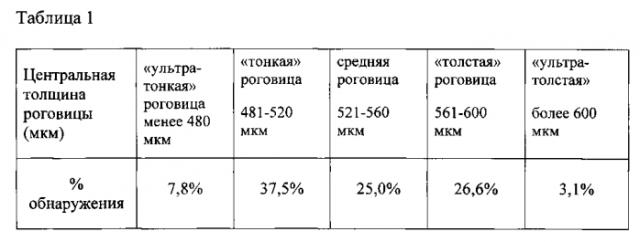

Глаза всех пациентов с НТГ (128 глаз) по значению центральной толщины роговицы (ЦТР) были распределены на 5 групп согласно классификации, предложенной Л.И. Балашевичем с соавт. (9). К «ультратонким» отнесены роговицы с ЦТР<480 мкм, к «тонким» - с ЦТР 481-520 мкм, к «нормальным» - 521-560 мкм, к «толстым» - 561-600 мкм, к «ультратолстым» - при ЦТР>600 мкм. По нашим данным, у 7,8% глаз с НТГ оказались «ультратонкие» роговицы, у 37,5% - «тонкие», у 25% - «средние», у 26,6% - «толстые», 3,1% составили «ультратолстые» (табл. 1 - Распределение глаз в группе НТГ по значению центральной толщины роговицы).

Таким образом, практически у половины (45,3%) глаз больных с НТГ были «тонкие» или «ультратонкие» роговицы, что позволило нам предположить высокий риск развития НТГ у пациентов с изначально тонкой роговицей.

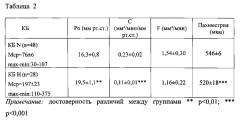

Далее мы проанализировали результаты пахиметрии во взаимосвязи с данными тонографии. Использовали специальный статистический прием с анализом всех гидродинамических показателей в корреляции с данными пахиметрии на глазах с начальной НТГ. Для этого все глаза с начальной стадией НТГ были распределены на 2 группы по значению коэффициента Беккера. В I группу вошли 48 глаз с показателями, укладывающимися в границы нормы, во II группу - 28 глаз с показателями, выходящими за нижнюю границу возрастной нормы. Данные обеих групп были сопоставлены (табл. 2 - Показатели гидродинамики глаз с начальной стадией нормотензивной глаукомы при нормальном и повышенном коэффициенте Беккера (M±m).

Перераспределение глаз с начальной НТГ на указанные подгруппы привело к клинически значимому снижению среднегруппового показателя легкости оттока во II подгруппе - 0,11±0,01 и выходу его за нижнюю границу нормы. Таким образом, у II подгруппы к повышенному КБ добавился другой экспертный диагностический критерий - сниженный коэффициент легкости оттока (по сравнению с нижней границей возрастной нормы). На фоне клинически значимой разницы КБ (р<0,001) достоверной оказалась межгрупповая разница истинного ВГД (р=0,0011; р<0,01), коэффициента легкости оттока (р<0,001) и толщины роговицы (р=0,0003, р<0,001). Было установлено, что на глазах с начальной стадией НТГ с повышенным КБ легкость оттока снижена на 52,2% по сравнению с аналогичным показателем I подгруппы; объем секреции водянистой влаги F снижен на 24,7%, в то время как Ро повышен на 19,5%. Цифры свидетельствуют о том, что затруднение оттока водянистой влаги в трабекулярной сети предшествует манифестации НТГ. В ответ на затруднение оттока включаются механизмы контроля регуляции: они снижают продукцию внутриглазной жидкости. Примерное соотношение разницы ΔC:ΔF:ΔPo составляет 2:1:1. Таким образом, двукратное снижение коэффициента легкости оттока сопровождается повышением офтальмотонуса, хотя компенсаторная реакция, направленная на снижение секреции присутствует (≈24,7%). Это позволяет думать о том, что, во-первых, компенсаторные возможности трабекулярной сети на глазах с НТГ ограничены; во-вторых, о нарушении контроля регуляции секреции и оттока водянистой влаги. Полагаем, что в этом аспекте коэффициент Беккера при НТГ несет большую информацию, чем принято считать. Известно, что дисбаланс секреции и оттока влаги в условиях симптоматической офтальмогипертензии не сопровождается оптической нейропатией, как в случае НТГ. Полагаем, что нарушение контроля нейрорегуляции секреции и оттока и глаукомная оптическая нейропатия - звенья одной цепи. КБ в этом аспекте может быть рассмотрен как ранний маркер нейродегенеративного заболевания.

Таким образом, при комплексном анализе ЦТР и данных тонографии мы выявили, что у пациентов II группы с повышенным коэффициентом Беккера достоверно более тонкая толщина роговицы. А именно, при выявлении у пациента тонкой роговицы (≤520 мкм) и повышенного коэффициента Беккера (более 110) можно прогнозировать риск развития НТГ.

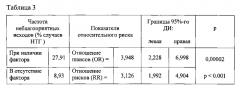

Для уточнения роли тонкой роговицы в прогрессировании НТГ, мы провели дополнительный статистический анализ. Нами было установлено, что прогрессирование глаукомной оптической нейропатии (ГОН) при НТГ прямо коррелировало с толщиной роговицы по данным пахиметрии: ее параметры на ранней стадии - Мср=541,0±6,5 мкм превышали аналогичный показатель поздних стадий Мср=522,26±8,58 (р=0,0443, р<0,05). Статистический анализ доверительных интервалов относительного риска показал, что распространенность НТГ на глазах с тонкой и ультратонкой роговицей в 3,1 раза выше, чем в ее отсутствие (табл. 3 - Сравнительные показатели относительного риска и границы доверительного интервала при наличии тонкой роговицы). Разница в показателях оказалась статистически значимой (р<0,001).

Выявлена высокая ассоциативная связь между наличием тонкой и ультратонкой роговицы на глазах и заболеваемостью НТГ (табл. 3, 4 - Сравнительные показатели относительного риска и границы доверительного интервала при наличии ультратонкой роговицы). При этом оба типа глаз с тонкой роговицей продемонстрировали высокую ассоциативную связь с заболеваемостью НТГ с различной сопряженностью связи.

Представленные результаты позволяют считать, что НТГ имеет общие закономерности с ПОУГ. При этом наряду с тонкой ЦТР (≤520 мкм), дополняющим и повышающим надежность прогнозирования риска развития НТГ является тонографический показатель - коэффициент Беккера.

Техническим результатом предлагаемого способа является прогнозирование риска развития нормотензивной глаукомы.

Преимущество нашего способа в сравнении с ближайшим аналогом (RU 2354287 от 10.05.2009) состоит в одновременном учете двух факторов риска, что повышает надежность прогнозирования и точность результата. Ближайший аналог нашему изобретению (RU 2354287 от 10.05.2009) обеспечивает прогнозирование риска развития и прогрессирования глаукомы с учетом исключительно эластических свойств роговицы и ее центральной толщины. Не учитываются индивидуальные особенности гидродинамики глаза/компенсаторные возможности угла передней камеры и трабекулярного аппарата, которые, как показывают наши данные, имеют значение в пусковых механизмах развития НТГ, что может привести к исключению большого количества глаз из группы риска по развитию НТГ, а следовательно, и к снижению точности прогнозирования заболевания. В нашем способе идет одновременный учет двух факторов риска, что повышает надежность прогнозирования и точность результата.

Технический результат достигается за счет количественного определения центральной толщины роговицы и коэффициента Беккера. Способ осуществляют следующим образом.

У пациента с подозрением на нормотензивную глаукому проводят измерение центральной толщины роговицы, например, с помощью пахиметра Ultrasonic pachymeter DGH Pachette 2, и вычисляют тонографический показатель - коэффициент Беккера по стандартной методике, например, с помощью электронного офтальмотонографа «GlauTest-60». При толщине роговицы, равной или менее 520 мкм, и коэффициенте Беккера более 110 прогнозируют риск развития глаукомы.

Пример 1

Пациенту А. с подозрением на нормотензивную глаукому обоих глаз проводили измерение центральной толщины роговицы ультразвуковым пахиметром и коэффициента Беккера глазным тонографом. Значение ЦТР составило 488 мкм для правого глаза и 480 мкм для левого глаза, а коэффициент Беккера - 255 и 289 соответственно. Прогнозирован высокий риск развития нормотензивной глаукомы. Для подтверждения диагноза проведено комплексное офтальмологическое обследование пациента.

Объективно:

Правый глаз: Vis OD с корр. 0,5, ВГД 24 мм рт. ст. (по Маклакову).

При гониоскопии: угол передней камеры (УПК) открыт, средней ширины, со смешанным типом пигментации средней степени выраженности. При биомикроскопии: субатрофичная радужная оболочка, с деструкцией пигментной каймы.

При офтальмоскопии: ДЗН бледный, с четкими границами, расширенной глубокой экскавацией овальной формы, отношением экскавации к ДЗН (Э/Д) 0,7; перипапиллярно, с височной стороны - β-зона. Нейроретинальный поясок истончен во всех отделах, с прорывом в нижнем отделе. Резкий сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону.

Результаты компьютерной статической периметрии: MS=21,0 дБ, MD=5,2 дБ, SLV=8,0 дБ.

Результаты ОКТ-исследования: средняя толщина слоя нервных волокон (Avg. Thick) 58,39 мкм, объема нейроретинального пояска (НРП) 0,06 мм3.

Левый глаз: Vis OS с корр. 0,5, ВГД 23 мм рт. ст. (по Маклакову).

При гониоскопии: угол передней камеры (УПК) открыт, средней ширины, с смешанным типом пигментации слабой степени выраженности. При биомикроскопии: субатрофичная радужная оболочка, с деструкцией пигментной каймы.

При офтальмоскопии: ДЗН бледно-розовый, с четкими границами, с экскавацией округлой формы, отношение экскавации к ДЗН (Э/Д) составило 0,5. Нейроретинальный поясок сохранен во всех отделах, с небольшим истончением в верхнем отделе. Умеренный сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону.

Результаты компьютерной статической периметрии: MS=20,6 дБ, MD=5,6 дБ, SLV=4,3 дБ.

Результаты ОКТ-исследования: средняя толщина слоя нервных волокон (Avg. Thick) 88,05 мкм, объема нейроретинального пояска (НРП) 0,19 мм3.

Таким образом, результаты дополнительного обследования подтвердили предположение о развитии у пациента нормотензивной глаукомы.

Пример 2

Пациенту В. с подозрением на нормотензивную глаукому левого глаза аналогичным образом провели измерение центральной толщины роговицы ультразвуковым пахиметром и коэффициента Беккера с помощью глазного тонографа. Значение ЦТР составило 509 мкм, коэффициент Беккера - 99. Несмотря на то что ЦТР была менее 520 мкм, результаты дополнительного обследования не подтвердили признаки оптической нейропатии как экспертного диагностического признака НТГ, что свидетельствует о необходимости учета не только ЦТД, но и коэффициента Беккера, который оказался менее границы, указывающий на риск развития НТГ. Однако пациент оставался под наблюдением и через 1 год при очередном обследовании обнаружено: ЦТР - 509 мкм, КБ вырос до 116. При проведении комплексного офтальмологического обследования выявлено:

Vis OS с корр. 0,9, ВГД 21 мм рт. ст. (по Маклакову).

При гониоскопии: угол передней камеры (УПК) открыт, средней ширины, с смешанным типом пигментации средней степени выраженности. При биомикроскопии: субатрофия радужной оболочки, деструкцией пигментной каймы.

При офтальмоскопии: ДЗН бледно-розовый, с четкими границами, с пологой экскавацией округлой формы, Э/Д - 0,5, нейроретинальный поясок сохранен во всех отделах. С височной стороны ДЗН - β-зона. Легкий сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону.

Результаты компьютерной статической периметрии: MS=21,0 дБ, MD=5,3 дБ, SLV=3,4 дБ.

Результаты ОКТ-исследования: средняя толщина слоя нервных волокон (Avg. Thick) 86,46 мкм, объема нейроретинального пояска (НРП) 0,29 мм3.

Таким образом, ретроспективный анализ подтвердил экспертное значение определенных показателей ЦТР и коэффициента Беккера в прогнозировании риска развития нормотензивной глаукомы.

Литература

1. Еремина М.В., Еричев В.П., Якубова Л.В. Влияние центральной толщины роговицы на уровень внутриглазного давления в норме и при глаукоме. Глаукома. 2006; 4: 78-83.

2. Куроедов А.В., Городничий В.В. Центральная толщина роговицы как фактор риска прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы. Глаукома. 2008; 4: 20-28.

3. Егоров Е.А., Васина М.В. Внутриглазное давление и толщина роговицы. Глаукома. 2006; 2: 34-36.

4. Егоров Е.А., Васина М.В. Влияние толщины роговицы на уровень внутриглазного давления среди различных групп пациентов. Клиническая офтальмология. 2006; 1: 16-19.

5. Doughty М.J., Zaman М.L. ′′Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review: a meta-analysis approach′′. Surv Ophthalmol. 2000; 44: 367-408.

6. Whitacre M.M., Stein R.A., Hassanein K. ′′The effect of corneal thickness on applanation tonometry′′. Am J Ophthalmol. 1993; 115: 592-6.

7. Тюссен Д., Лоскутов И. Диагностические критерии глаукомы. Обзор современных исследований в рамках рекомендации Европейского глаукомного общества. Глаукома. 2005; 3: 56-61.

8. Luce D.A. Determining in vivo biomechanical properties of the cornea with an ocular response analyzer. J. Cataract. Refract. Surg. 2005: 31-1: 156-162.

9. Балашевич Л.И., Качанов А.Б., Новак Я.Н., Бауэр С.М., Зимин Б.А. Биомеханика глаза. Сборник трудов V межрегионального семинара. М.: 2005: 119-120.

Способ прогнозирования риска развития нормотензивной глаукомы, отличающийся тем, что определяют центральную толщину роговицы и тонографический показатель - коэффициент Беккера и при толщине роговицы, равной или менее 520 мкм, и коэффициенте Беккера более 110 прогнозируют риск развития нормотензивной глаукомы.