Способ получения трехкомпонентного сплава алюминий-цинк-кремний из водной суспензии частиц руд, содержащих соединения алюминия, цинка и кремния и устройство для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области цветной металлургии, в которой получают многокомпонентные металлические сплавы, содержащие алюминий, цинк и кремний. Способ включает размещение предварительно сформированной и содержащей соединения всех перечисленных выше элементов исходной сырьевой смеси во внутреннем объеме применяемого для ее переработки устройства. В устройстве генерируют физические поля, накладываемые на все зоны его полости, в которых находится перерабатываемая в сплав исходная сырьевая масса. С помощью этих физических полей производят восстановление составляющих этот сплав Al; Zn; Si, т.е. компонентов исходного рудного материала. При проведении указанной выше операции осуществляется соединение входящих в сырьевую смесь отдельных уже восстановленных фрагментов готового конечного продукта в целостное монолитное структурное образование, состоящее из самого сплава. При выполнении способа производят перемешивание сырьевого материала. Техническим результатом является возможность получения указанного сплава непосредственно из рудного сырья. 2 н.п. ф-лы, 5 ил., 3 пр.

Реферат

Изобретение относится к тем областям цветной металлургии, в которых производится переработка в металлические сплавы содержащих алюминий, цинк и кремний, а также и другие, входящие в состав синтезируемых с применением таких технологий готовых конечных продуктов, основный их компоненты, присутствующие в виде соответствующих соединений в составе применяемых при проведении их обработки, исходных сырьевых материалов, а также к устройствам, обеспечивающим выполнение указанных выше методов.

На настоящий момент времени известно техническое решение, при осуществлении которого содержащий алюминий, цинк, кремний и другие, составляющие его основные компоненты, этот, формируемый с их применением сплав, в процессе проведения своего изготовления, проходит через "обязательную" операцию переплава. Последняя и производится непосредственно прямо в объеме жидкой металлической ванны, из слоев которого, в конечном итоге и получают исходный технологический слиток.

Указанный выше и сформированный из многокомпонентного расплава и используемый в дальнейшем, этот своего рода "промежуточный материал", затем проходит через целый ряд дополнительных технологических переделов, в результате выполнения которых и получают необходимый готовый конечный продукт.

Последний и является «искомым» веществом, синтезированным с применением для проведения его изготовления, из исходного рудного сырья, известной, и широко «апробированной», «классической» методики.

Полученный в полном соответствии с существующим и достаточно известным на настоящий момент времени, способом, такого рода необходимый металлический профиль, как показывают проведенные в дальнейшем его промышленные испытания, отличаются высокими прочностными характеристиками и достаточно ярко выраженной собственной антикоррозийной стойкостью к числу основных, применяемых при проведении процесса изготовления этого известного указанного выше «многокомпонентного» продукта, «базовых» его технологических этапов, используемых при его осуществлении, прежде всего, относятся:

- предварительный нагрев исходной заготовки до температуры 400-530°С. Продолжительность указанной выше операции обычно составляет 1-24 часа.

- Затем, после завершения указанного выше самого начального, «стартового» перехода, проводится своего рода «холодная» прокатка отмеченного ранее и уже готового промежуточного продукта - «слитка», при использовании в процессе ее выполнения степени обжатия, тела ранее полученной таким образом заготовки, составляющей величину в 20-60%.

- В качестве «завершающей» и уже «окончательной» стадии технологического цикла этого известного процесса изготовления необходимого готового конечного продукта, в дальнейшем используют операцию «отжига», которая производится при температуре 350-480°С, и продолжительность последней составляет, как правило, 0,25-10 часов

И, наконец, в конечном итоге, перед отправкой изготовленного указанным выше образом «стандартного» металлического профиля, содержащего в объеме сформированного таким образом, своего тела, все перечисленные ранее «основные» элементы и их соединения, производится его «окончательная» «финишная» закалка в воде и на воздухе,

(См. патент RU №2194787 «Алюминиево-магниевый сплав и сварная конструкция из этого сплава», С22С 21/06; С22С 21/08; дата публикации патента - 20.12.2002 г. ).

Однако отмеченному здесь ранее, этому известному техническому решению, при проведении его выполнения, обязательно будут сопутствовать постоянно проверяющие себя в ходе осуществления указанной выше технологии изготовления такого готового конечного продукта, производимой непосредственно из используемого при ее осуществлении исходного сырья, следующие характерные для нее существенные недостатки. Прежде всего надо обратить внимание на то, что сама необходимость обязательного привлечения в ходе осуществления такого известного процесса операции высокотемпературного «переплава» составляющих исходный металлический слиток «твердых» компонентов, которая производится в мощных нагревательных печах, неизбежно приводит к резкому увеличению затрат применяемой при выполнении указанного выше, существующего на настоящий момент времени, промышленного метода, технологической электрической энергии.

Наличие факта постоянного действия отмеченного здесь ранее, объективно регистрируемого «негативного» обстоятельства, оказывает отрицательное влияние на все главные технико-экономические показатели, характеризующие степень эффективности применяемого в условиях действующего производства при проведении обработки исходного сырьевого продукта, этого известного и до сей поры, «традиционного» «металлургического» процесса.

Последний, к тому же, как наглядно видно из текста описания такого известного метода изготовления многокомпонентного сплава, осуществляется, как минимум с применением четырех-пяти составляющих последний «основных» его переходов, и в силу этого, отличается высокой сложностью и трудоемкостью собственного исполнения.

В другом тоже достаточно известном на настоящий момент времени способе получения сплава на основе использования для этого алюминия, цинка, кремния и других, тоже входящих в его состав элементов и их соединений, для повышения качественных показателей такого, полностью готового конечного продукта, в качестве применяемой при проведении его изготовления «базовой матрицы», как бы «привлекают» предварительно полученную в электролизере, исходную сырьевую массу, с содержанием в последней кремния, составляющим величину 0,45 по отношению к общему ее количеству, входящему в состав всего объема синтезируемого из «промежуточного продукта» в полном соответствии с указанной выше технологией, самого этого необходимого готового конечного продукта.

В качестве неизбежного появляющегося в «элементарных» слоях объема такого формируемого в высокотемпературной жидкой ванне алюминиевого сплава, а следовательно, и непосредственно в теле получаемого прямо из этой емкости промежуточного технологического слитка, основных его примесей-добавок, можно привести целый перечень компонентов, представленный главными элементами т.е. Zn и Si., а также и еще «дополнительными» - такими как Fe; Cu; Μn; Pb; Sn; Ni.

Все перечисленные выше «примеси-добавки» как бы «органически» входят в состав полученного при осуществлении указанной выше технологии этого известного сплава Al-Zn-Si, в количестве, не превышающем значение в 0,5%.

Использование этой синтезированной в полости электролизера, алюминиево-цинковой, кремниевой основы и обеспечивает проведение формирования сплава, обладающего высокими показателями принадлежащих ему уже «по праву» собственных физико-механических свойств.

То есть при осуществлении дальнейшего исследования качественных свойств и характеристик, сформированных на базе применения этого полученного указанным выше образом известного материала, соответствующих образцов, зарегистрировано, что величина предела его прочности «возрастает» на 28-65%, относительное удлинение увеличивается в 1,9-2,8 раза, а поверхностная твердость повышается - на 11-19%, и жидкотекучесть соответственно на 6-8%.

Отмеченные здесь ранее, и приведенные здесь экспериментальные данные, т.е. прочностные характеристики синтезированного таким образом, известного готового конечного продукта, получены в процессе проведения «сравнительных» «механических» испытаний изготовленных на базе его применения «эталонных» образцов, и таких же точно аналогичных, но содержащих в своем собственном объеме материалы, «сформированные» из обычного, «стандартного» жидкого высокотемпературного расплава, т.е. с использованием «традиционных классических» технологий.

(См. патент RU №2015187 «Способ получения низколегированного алюминиево-кремневого сплава», С22С 1/02; дата публикации патента 30.06.1994 г. - далее этот аналог будет рассматриваться как известное техническое решение - прототип).

Но и при проведении более тщательного рассмотрения и этого, известного «классического» способа, опять же следует обязательно отметить, что и такое, существующее на настоящий момент времени, техническое решение, снова имеет следующие, неизбежно сопровождающие указанную выше «традиционную» технологическую схему его выполнения, существенные недостатки. То есть при проведении обработки используемого исходного сырья, осуществляемой при помощи и этой, существующей на данный период времени, известной технологии, применение которой в конечном итоге, и обеспечивает получение указанного выше готового конечного продукта, обладающего перечисленным ранее, «особым» набором собственных положительных качественных характеристик, необходимость обязательного выполнения операции перевода из «первоначальной» твердой формы своего существования, кускового металлического алюминия, а также и других, входящих в состав этого сплава «комковых» компонентов, в «новое» жидкое «расплавленное» агрегатное состояние, в конечном итоге, как правило, приводит к тому, что используемое для осуществления этого процесса металлургическое оборудование, а также обслуживающие его работу вспомогательные технологические системы, обычно отличаются, достаточно высокой степенью своей конструктивной сложности, а, следовательно, в связи с этим и значительной своей финансовой стоимостью.

С учетом всего этого изложенного выше, требуется указать еще и на то, что использование в этой известной технологии - прототипа, всего набора присущих только ей существенных признаков, факт наличия «негативного» влияние которых и мешает появлению возможности осуществления широкого, крупномасштабного промышленного применения указанного выше, существующего «традиционного» метода, все же, в конечном итоговом результате, так и не обеспечивает достижений поставленной, и как бы заведомо заданной требованиями потенциального заказчика, «финишной» и заранее им определенной конкретной технической цели. А, именно, использование всей полной совокупности последних отнюдь не гарантирует появление при выполнении указанного выше метода обработки, полного набора необходимых и оптимальных технологических условий для успешного осуществления процесса получения давно уже «заказанного» промышленным производством, готового конечного продукта, обладающего всем суммарным набором, присущих только ему одному, и достаточно высоких собственных физико-механических качественных характеристик, а также вполне соответствующими последним, показателями своей электропроводности, химической стойкости и тугоплавкости.

То есть при использовании и этого, отмеченного ранее, известного технического решения - прототипа, при проведении процесса изготовления необходимого готового конечного продукта, все таки, в конечном итоге, так и не удается обеспечить стабильное получение и «жаростойкого» металла на основе преимущественного применения алюминия, цинка и кремния, синтез которого с достаточно высокой на то степенью вероятности и большой долей уверенности, протекал бы с обязательным формированием непосредственно в полости применяемого устройства, готового конечного продукта, представляющего собой кольцевое столбчатое структурное образование, обладающего к тому же еще и одной и той же, заранее заданной технологией проведения его обработки, и стабильно сохраняемой пространственной конфигурацией, и составом.

Эта, вновь полученная в устройстве монолитная многокомпонентная кристаллическая структура, должна еще и вдобавок, ко всему прочему, обладать высокой степенью постоянства присущих только ей и неизменно сохраняемых в процессе проведения ее изготовления и эксплуатации, физико-механических, электрических, химических и «температурных» показателей.

Дополнительно ко всему, изложенному здесь ранее, следует сообщить еще и то, что при использовании такого известного на настоящий момент времени, «традиционного» способа получения «трехкомпонентного» сплава «алюминий-цинк-кремний», в связи с тем, что последний формируется непосредственно прямо в объеме электролизера в виде «жидкого расплава» - то есть своего рода «высокотемпературной вязкой субстанции», из составляющих его отдельных «основных» компонентов, затраты электроэнергии, необходимые для проведения синтеза его общей массы, остаются опять же «недопустимо высокими».

Необходимым техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является формирование при проведении предложенного способа получения сплава из алюминия, цинка, кремния, комплекса необходимых и наиболее оптимальных условий для его осуществления, сам факт наличия действия которого позволил бы производить синтез этого материала непосредственно из соединений указанных выше элементов входящих в «перечень» применяемых при выполнении процесса «прямого восстановления», и составляющих последний, его «основных» компонентов, производимого с использованием исходного рудного сырья, с одновременным проведением формирования на завершающих стадиях осуществления указанной выше технологии переработки рудного сырья, готового качественного продукта, представляющего собой кольцевое столбчатое кристаллическое образование, которое к тому же еще должно и обладать высокими собственными физико-механическими характеристиками, а также и вполне соответствующими последним, показателями химической инертности, электропроводности, жаростойкости, и, кроме всего, уже перечисленного выше, применяемого в процессе выполнения отмеченной здесь выше технологии проведения переработки исходной рудной породы, самого этого устройства.

Достижения указанного выше технического результата обеспечивает тем, что на начальных этапах проведения процесса обработки, используемую рудную сырьевую смесь, состоящую из перечисленных выше соединений металлов и неметаллов, размещают во внутреннем объеме применяемого для осуществления ее переработки, технологического устройства. В этом же устройстве производят генерацию физических полей, накладываемых на все зоны в его полости, содержащие размещенную в них перерабатываемую сырьевую массу. С помощью этих же физических полей и выполняется процесс прямого восстановления «главных» составляющих синтезируемого таким образом «жаростойкого» сплава, и входящих непосредственно в его общий объем, «основных» компонентов, из содержащего используемые при этом, исходные их рудные соединения, «базового» сырьевого материала.

Применение этих же «обрабатывающих» физических полей, в конечном итоге, в дальнейшем, во-первых, как бы обеспечивает и «крепкое» соединение входящих в состав используемой при обработке сырьевой смеси, отдельных, предварительно восстановленных «главных» ее элементов, в целостную монолитную металлическую структуру, т.е. в сам этот уже «полностью» готовый конечный продукт, представленный в виде трехкомпонентного сплава.

Во-вторых, следует также обратить особое внимание еще и на то, что в процессе осуществления предложенного способа обязательно выполняется и «постоянное» перемешивание составляющих исходный объем сырьевого материала и входящих в последний отдельных его слоев, осуществляемое непосредственно при проведении его обработки. При этом производится и накопление уже полностью готового конечного продукта, в области устройства, расположенной в зоне воздействия применяемых при переработке сырья, указанных выше «обрабатывающих» физических полей. По завершению отмеченного ранее технологического процесса обработки выполняется еще и выгрузка полученного в установке готового, монолитного структурного образования, из полости используемого технологического аппарата.

В качестве же содержащего соединения алюминия, цинка, кремния, исходного сырья при выполнении предложенной технологии, используют полученную введением в заранее заданный объем воды с последующим распределением в нем смеси, состоящий из частиц алюминиевой, цинковой и кремниевой руды, «вязкую» водяную суспензию. Дисперсность входящих в состав последней указанных выше твердых компонентов находится в пределах 0,001-0,008 мм, а их суммарное количество в общем объеме этой водяной суспензии соответствует значению 40-70%.

Применяемые для получения указанной выше «сборной» сырьевой смеси ее отдельные исходные, рудные породы, образуют последнюю при их «процентном» содержании в ее составе: 54-56% алюминиевая руда; 20-22% цинковая; и кремниевая, соответственно, - остальное, до 100%.

Сам же получаемый по завершению процесса обработки многокомпонентный сплав на основе Al, Zn, Si, формируется в виде кольцевого столбчатого структурного образования, состоящего, преимущественного из перечисленных выше элементов - т.е. алюминия, цинка, кремния.

В качестве же воздействующих на перерабатываемые сырьевые продукты физических полей применяются «пилообразные» магнитные, напряженность которых составляет 1,5×104÷5×104 А/м, а частота их колебаний соответствует значению от 5 до 40 ед., изменений их величины, проводимых в течении одной минуты, а формируемые этим физическими полями «обрабатывающие» «пучковые» скопления, состоящие из принадлежащих им силовых линий, повторяют конфигурацию, максимально приближенную к очертанию пространственного образования, полученного вращением вытянутого в длину прямоугольника, совершающего повороты относительно собственной центральной продольной оси симметрии.

При этом сам процесс формирования готового конечного продукта в виде кольцевого столбчатого структурного образования, осуществляется на расположенном прямо в центре используемой для размещения исходного сырья, передвижной рабочей камеры, металлическом распорном стержне, выполняющем роль «затравки». На его боковой наружной поверхности на самом первом этапе проведения обработки, сначала образуется сплошной кольцевой слой, представленный получаемыми при обработке «липкими» шлаковыми отходами. Затем, на такого рода фиксирующей мелкие частицы из ранее полученного сплава, «опорной» «подложке», синтезируется и сам необходимый готовый конечный продукт.

Как уже указывалось ранее, формирование последнего осуществляется в виде кольцевого столбчатого структурного образования, в состав которого в основном и входят перечисленные выше компоненты, представленные образующими его «главными» элементами, т.е. преимущественно алюминием, цинком и кремнием, а также еще и относительно небольшим количеством примесей, сформированных из соединений этих же самых компонентов, а кроме того, магния и железа.

При осуществлении процесса переработки исходного материала с применением предложенного метода его выполнения, используемое сырье предварительно загружают в герметично изолированную от остального объема корпуса устройства, передвижную рабочую камеру.

Последняя при его выполнении, к тому же совершает возвратно-поступательное продольное перемещение по полости корпуса, с использованием направлений «туда-обратно», а также еще и осуществляет угловые повороты относительно собственной центральной оси симметрии.

Указанные выше угловые повороты, составляющие эту камеру ее конструктивные элементы сначала выполняют по круговой траектории, очертание которой совпадает с передвижением часовой стрелки по циферблату хронометра - на самом первоначальном «прямом» отрезке пути выполняемого ею перемещения, и в противоположном направлении, т.е. против часовой стрелки, соответственно, на завершающем цикл обработки, таком же, но уже «обратном».

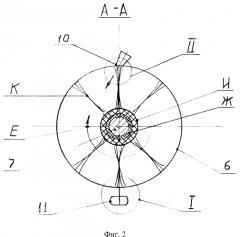

Сама же расстановка областей формирования «пилообразных» магнитных полей произведена с использованием трех, или кратного этому числу, любого другого количества спиралеобразных «кривых» установочных цилиндрических линий. Последние «опоясывают» наружную поверхность корпуса устройства, в полости которого и совершает продольное, возвратно-поступательное перемещение рабочая камера с загруженной в нее массой перерабатываемого сырьевого материала.

Кроме всего указанного здесь выше, при осуществлении предложенной технологии, зоны генерации обрабатывающих «зубчатых пилообразных» магнитных полей, которые непрерывно передвигающиеся в полости корпуса устройства, его рабочая камера периодически пересекает, удалены друг от друга на одно и тоже, монтажное расстояние, а само количество областей, в которых осуществляется формирование последних, составляет значение от девяти до восемнадцати единиц, приходящееся на каждую используемую для них размещения, спиралевидную, опоясывающую корпус устройства траекторию.

Процесс же «прямого» восстановления входящих во вновь получаемое в полости устройства структурное образование «основных», составляющих его тело, и формирующих последнее, элементов, осуществляется за счет проведения подачи к образующим суммарный перерабатываемый объем сырья, его отдельным слоям, обыкновенного атмосферного, сжатого воздуха.

В качестве же обеспечивающего выполнение этого действия элемента - восстановителя используют углерод, присутствующий в составе содержащих этот компонент газов, обеспечивающих формирование, в свою очередь, самих этих подаваемых под напором струй, продуваемых через полость рабочей камеры, и состоящих из этого, указанного выше, «газового» продукта.

Перемешивание всего объема применяемого для получения алюминиевого сплава Al; Zn; Si, исходного сырьевого материала выполняется непосредственно в процессе осуществления его перемещения во внутреннем объеме «медленно» «ползущей» по полости корпуса устройства рабочей камеры, которая как бы совершает непрерывный «винтовой» возвратно-поступательный продольный перенос перерабатываемой исходной рудной породы, по направлению от заднего корпуса устройства, к его передней части, а затем наоборот. Указанная выше операция производится за счет «дробления» и «выдавливания» из одной области объема полости рабочей камеры в другую, составляющих всю перерабатываемую массу отдельных ее микропорций, протекающей под воздействием ударов, создаваемых «перекрещивающимися» струями подаваемого к последним, сжатого воздуха. Поступление же этого, «газового» продукта, к указанным выше зонам проведения базирования последних, осуществляется под избыточным давлением, значение которого соответствует величине 0,4÷6,0 кгс/см2.

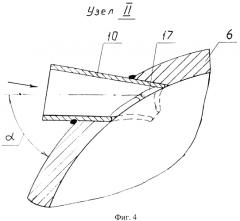

Сами же такого рода «вонзающиеся» в составляющие массу сырья слои материала струйные воздушные потоки формируются при помощи специально предусмотренных для осуществления этого действия, обдувочных элементов - сопел. Последние тоже равномерно закреплены на трех установочных спиральных линиях, которые проложены между соответствующими витками кривых, используемых для размещения «обрабатывающих» магнитных генераторов.

Применяемые для достижения указанной выше цели обдувочные элементы, обеспечивающие подачу под давлением состоящих из указанного выше продукта и направленных непосредственно к объему исходного сырья такого рода «скрещивающихся» газовых потоков, имеют как тангенциальные, так и радиальные углы наклона, в 30-45° по отношению к той поверхности, на которой этот обрабатываемый материал в данный момент времени и расположен.

Загрузка же используемого для осуществления переработки в готовый конечный продукт, исходного сырья, а также выгрузка готового столбчатого кольцевого структурного образования, по окончанию процесса обработки, осуществляется в отдельном, предназначенном для выполнения указанных выше технологических переходов, съемном накидном колпаке - отсеке, присоединенном к неподвижному основному корпусу устройства.

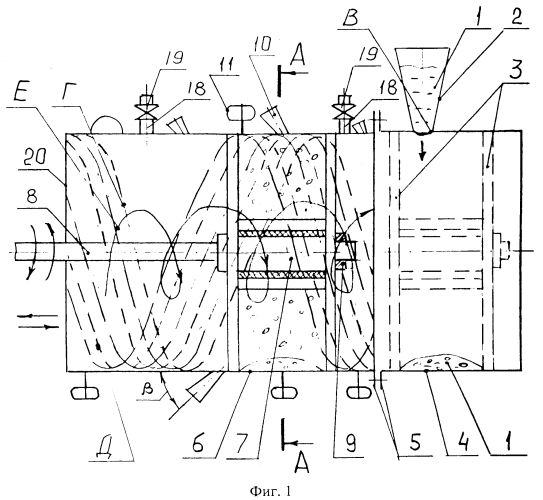

Само же устройство, предназначенное для осуществления способа получения сплава на основе алюминия, цинка и кремния, из водяной суспензии частиц, содержащей соединения этих элементов руды, включает в себя корпус, состоящий из двух частей. Одна из частей этого корпуса является съемной и выполнена в виде накидного колпака, стыкуемого с неподвижной основой цилиндрической обечайкой-корпусом. Соединение этих отдельных деталей сборного корпуса устройства, осуществляется при помощи кольцевых плоских монтажных фланцев, и при этом длина неподвижного элемента, указанного выше конструктивного узла, составляет 80-85% от всего соответствующего значения аналогичного габарита последнего. Остаток его общей длины приходится на саму эту съемную деталь - накидной колпак. Кроме того, в полости неподвижной части корпуса устройства устанавливается передвижная рабочая камера, кинематически связанная при помощи прикрепленного к составляющим последнюю конструктивным деталям ходового валика, с внешним приводом передачи движения, наличие которого в конечном итоге и позволяет производить ее возвратно-поступательное продольное перемещение по внутренней полости этого сборного корпуса устройства, по направлениям туда - обратно, и с одновременно выполняемым вращением составляющих ее конструктивных элементов относительно собственной центральной оси симметрии.

Направление такого вращения меняется на противоположное в момент времени, когда производится возврат передвижной рабочей камеры из достигнутого ею, конечного занимаемого этим узлом положения, в первоначальное исходное.

Сама же эта рабочая камера формируется левой и правой ограничительными «поршнеобразными» щеками, закрепляемыми непосредственно на ходовом валике. Между указанными выше деталями составной рабочей камеры монтируется распорный стержень-затравка, используемый для осаждения на его боковой наружной поверхности получаемого в ней по завершению процесса обработки, готового конечного продукта.

При этом передвигаемые внутри полости сборного корпуса устройства ограничительные щеки рабочей камеры выполняют в ней функцию сдвоенного поршня, имеют герметизирующие уплотнения на своей наружной боковой поверхности.

Следует еще отметить, что сквозь стенки неподвижной части корпуса пропущены фокусирующие магнитные насадки, а также и обдувочные сопла, используемые для проведения формирования поступающих во внутренний объем этой составляющей сборного узла устройства струй сжатого воздуха, и кроме того, соответственно, и «пучковых» скоплений, генерируемых концентрирующими элементами магнитных контуров, силовых линий, имеющих конфигурацию своего рода вытянутых вдоль отрезка прямой линии, радиальных «круглых» лучей «бревен».

Расстановка как тех, так и других конструктивных элементов этого устройства, произведена на опоясывающих его корпус снаружи, цилиндрических спиральных линий.

Количество же такого рода установочных кривых, используемых для закрепления каждой указанной выше детали, составляет три, или любое другое число, кратное этому значению, их единиц. Число же размещенных на каждой из указанных криволинейных траектории магнитных контуров, в состав которых и входят «обрабатывающие» фокусирующие насадки, составляет величину от девяти до восемнадцати штук.

Равномерно же расставленные на аналогичных по форме и с использованием того же самого их количества, похожих на соседние с ними, монтажных спиралях, расположенных в свою очередь, между витками применяемых для размещения обрабатывающих магнитных контуров, криволинейных установочных линий, подающие сжатый воздух, обдувочные сопла, имеют как радиальные, так и тангенциальные углы наклона в 30-45° по отношению наружной боковой поверхности корпуса, на которой они и смонтированы.

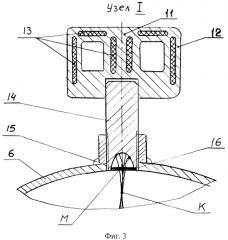

Сами же рабочие элементы обрабатывающих магнитных генераторов выполнены в виде состыкованных между собой пластин из магнитопроводящего материала, с формированием в процессе осуществления их монтажа, «замкнутого» Ф-образного магнитного контура.

В объеме же составляющих этот сборный узел его отдельных деталей, размещены по три электрические обмотки катушки - как в левой, так и в правой половинах контура.

Общее число таких обмоток - катушек, размещенных в каждом контуре, таким образом, равно шести. Отмеченные выше «силовые» электрические элементы магнитного контура выполняют в нем функции соленоидов.

Каждая такая генерирующая индивидуальное магнитное поле, такая обмотка-катушка, соединена с соответствующей «псевдофазой» внешнего источника подачи электрического питания. Поступление же вырабатываемых этим внешним источником питания наборов электрических импульсов, каждый из которых имеет форму «зуба пилы», производится на эти отдельные соленоиды с угловым смещением составляющих такие пакеты электрических сигналов относительно аналогичных, но подводимых соседним обмоткам -катушкам, а также к генераторам, размещенным на рядом расположенных таких же точно, установочных спиралях.

Величина этого указанного выше, углового смещения генерируемых указанным выше образом сигналов, составляет значение в 120°. В нижней же горизонтальной поперечной перекладине каждого Ф-образного магнитного генератора, то есть в имеющуюся в нем для этого «фиксирующую» выемку, запрессовывается хвостовик цилиндрической фокусирующей насадки, противоположный конец которой заходит в выполненное в установочной втулке, пропущенной сквозь стенки неподвижной части корпуса, монтажное отверстие. Указанная выше насадка имеет еще и сформированную на своей нижней торцевой части, собирающую в «плотный пучок» магнитные силовые линии обрабатывающих физических полей, полость-выемку, выполненную в виде впадины с конфигурацией пространственного гиперболоида вращения.

Полученные же в местах «сквозного» прохода через стенки корпуса установочных втулок с фокусирующими магнитными насадками, а также еще и обдувочных сопел, «криволинейные выемки», сформированные как бы «автоматически» при проведении монтажа указанных выше элементов, непосредственно на внутренней боковой поверхности полости этой части сборного корпуса, снабжены «выглаживающими» шайбами. Последние изготовлены либо из запрессованного прямо в объем этих выемок, магнитопроводящего порошка - в случае размещения там магнитных фокусирующих насадок, или выполнены в форме разрезанных лепестковых мембран из эластичной резины, расположенных около выходных отверстий подающих сжатый воздух обдувочных сопел.

Дополнительно ко всему вышеперечисленному, в левой и правой половинах неподвижной части сборного корпуса, смонтированы выпускные патрубки для вывода в наружную атмосферу накапливаемых в рабочей камере избыточных объемов газа, снабженные редукционными клапанами. Срабатывание этих «перепускных» элементов осуществляется в случае, когда величина избыточного давления образующихся в объеме передвижной рабочей камеры летучих соединений, превышает его оптимальное значение, заданной технологией обработки.

Опять же следует еще и отметить, что в местах пересечения тела этих «выводных» патрубков с боковой внутренней поверхностью неподвижного корпуса, смонтированы пластиковые перфорированные выглаживающие шайбы, обеспечивающие беспрепятственное протекание процесса скольжения в этих зонах входящих в состав рабочей камеры правой и левой ее ограничительных щек-поршней, а также и вывод через имеющиеся в указанных выше деталях сквозные отверстия перфорации, излишков заполняющих ее газовых объемов.

Также надо указать еще и на то, что в верхней части съемного колпака применяемого устройства, располагается загрузочный бункер, внутренний объем которого через имеющийся в зоне его установки сквозной люк, выполненный в этой же части корпуса устройства, сообщается с полостью, размещенной прямо под ним, передвижной рабочей камеры, занимающей в момент проведения ее заполнения сырьевой массой, как бы исходное «стартовое» положение перед началом осуществления последующего цикла обработки.

Исходя из всех, изложенных выше, особенностей проведения выполнения предлагаемого способа, а также и учитывая еще и наличие постоянного воздействия на порядок его осуществления, всего набора из указанных ранее существенных отличительных признаков, характеризующих «всю специфику» конструктивного исполнения используемого при осуществлении этой технологии, самого «обрабатывающего» устройства и с учетом всего этого можно прийти к итоговому заключению, что объективно регистрируемый любым «сторонним наблюдением», факт сильного влияния на весь ход протекания процесса переработки исходящего сырьевого материала, имеющих место и подробно перечисленных здесь, объективных физических факторов, создаваемых внешними, обслуживающими работу применяемого аппарата, его силовыми технологическими системами, и позволяет самым коренным образом резко изменить саму принципиальную схему выполнения метода осуществления формирования необходимого готового конечного продукта. То есть самого этого, получаемого в используемом агрегате, кольцевого столбчатого кристаллического структурного образования. Последнее в указанном выше случается как бы «целиком» и «полностью» состоит из главных, осаждаемых в полости агрегата, образующих тело последнего, элементов, то есть алюминия, цинка и кремния. Указанные здесь «вещества» «выделяются» при проведении переработки исходного сырьевого материала, содержащего рудные соединения названных здесь ранее, и необходимых для его формирования, составных компонентов этого вновь синтезируемого сплава.

В связи с наличием факта «безусловного» влияния всех изложенных выше обстоятельств, указанная ранее технология начинает приобретать следующие, присущие только ей, характерные отличия.

Во-первых, к числу последних обязательно следует отнести то, что самая начальная стадия осуществления предлагаемого способа включает в себя этап так называемого «ультратонкого помола» «крупногабаритных» кусков исходных руд, содержащих соединения алюминия, цинка и кремния.

При его проведении используются любые известные в промышленном производстве методы дробления кускового рудного материала, например, выполняемые при помощи обычных шаровых мельниц. При применении для достижения этой цели указанного выше и широко распространенного в производстве «мелющего» устройства, куски исходной сырьевой массы, используемой в предложенном технологическом процессе, «перетирались» с помощью последнего до получения из них «пудрообразных» частиц руды, имеющих габаритные размеры в диапазоне, составляющем от 0,001 до 0,008 мм.

Осуществление указанной выше операции по проведению «дробления» крупных комков породы с получением из них «вторичных» «микроскопических» частиц, и обеспечивает, в дальнейшем, возможность формирования из образующейся таким образом «пудры», синтезированной в свою очередь, из смеси «мельчайших» и самых разных, собственных «основных» компонентов, содержащих соединения алюминия, цинка, кремния, своего рода «сухого остатка», целиком состоящего из всех этих указанных выше, твердых «малогабаритных» сырьевых веществ.

Применяемый при выполнении процесса обработки «трехкомпонентный» «сухой остаток», включает в себя алюминиевую руду - 54-56%, цинковый концентрат - 20-22%, и кремневую породу - остальное, до 100%.

Указанные выше рудные составляющие такой исходной сырьевой смеси, непосредственно перед осуществлением операции дробления используемого в ее составе «глыбообразного» комкового материала, приходят, соответственно, через этап предварительной дозировки, по окончанию проведения которого и гарантируется дальнейшее поступление необходимых для выполнения обработки сырьевых составляющих в заранее заданном, определенном взаимном соотношении, обеспечивающем сохранение их технологического процентного содержания в общем объеме используемой при ее осуществлении массы исходного перерабатываемого продукта.

Сам такой технологический переход, то есть этап предварительной дозировки производится чаще всего, с помощью взвешивания входящих в сырьевую смесь рудных материалов (соответственно алюминиевой, цинковой и кремниевой породы).

Из полученной проведением «ультратонкого помола» такой своего рода мелкодисперсной «пудры», состоящей из сформированного указанным выше образом суммарного набора такого рода «микроскопических» частиц, из алюминиевой, цинковой и крем