Лазерный локатор

Иллюстрации

Показать всеЛазерный локатор содержит систему автоматического слежения и управления согласованием волновых фронтов принимаемого и гетеродинного лазерных излучений в плоскости фоточувствительной площадки фотоприемного блока лазерного локатора. Одновременно лазерный локатор содержит систему слежения и компенсации изменений доплеровских сдвигов частоты принимаемого лазерного излучения при осуществлении слежения за быстро движущимися космическими объектами. Высокоэффективная обработка принимаемых лазерных локационных сигналов методом оптического гетеродинирования реализована на основе высокоточных акустооптических элементов сдвига частоты и сканирования лазерного излучения. Технический результат - повышение эффективности работы системы лазерной локации в условиях слежения за движущимися удаленными космическими объектами, увеличение вероятности правильного обнаружения движущихся объектов в условиях сильных фоновых помех. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Реферат

Изобретение относится к области лазерной локации и квантовой электроники и предназначено для использования в лазерных локационных системах и комплексах с целью обнаружения движущихся объектов и определения параметров их движения, включая пространственные координаты и скорость движения. Предлагаемое устройство может также быть использовано в системах лазерной космической связи для осуществления связи с космическим кораблем в ближнем или дальнем космосе, а также для осуществления связи с космическим кораблем при осуществлении его посадки на Землю через слой плазмы, окружающей космический корабль. Предлагаемое устройство относится к классу лазерных систем, использующих метод лазерного гетеродинирования при приеме и обработке лазерных локационных сигналов. Данный метод приема лазерных сигналов известен и исследован в научной литературе, где отмечены некоторые преимущества этого метода по сравнению с методом прямого фотодетектирования лазерных сигналов. Однако ряд недостатков при практической реализации лазерного гетеродинирования не позволял в полной мере использовать потенциальные возможности данного метода для создания эффективных лазерных локационных систем широкого применения. Основным техническим недостатком указанного метода лазерного гетеродинирования является необходимость высокоточного согласования волновых фронтов принимаемого лазерного излучения (ЛИ) и излучения лазерного гетеродина на фоточувствительной площадке приемного фотодетектора. В монографии [1] на стр. 156 показано, что при наличии углового рассогласования величиной порядка 12 угловых минут принимаемого и гетеродинного лазерных излучений сигнал на выходе фотоприемника - фотосмесителя на промежуточной частоте уменьшается в пять раз по сравнению с уровнем сигнала при нулевом угловом рассогласовании. Такая зависимость уровня выходного сигнала приводит к сильным флуктуациям и периодическому полному пропаданию выходного сигнала, уменьшению вероятности обнаружения наблюдаемых объектов и снижению эффективности работы лазерной системы приема в реальных условиях слежения за быстро движущимися объектами.

Известен лазерный дальномер с гетеродинной схемой обработки по патенту Германии (з. №2819320) [2], содержащий лазер, генератор тактовых импульсов, приемо-передающую оптическую систему, лазерный гетеродин, оптический смеситель принимаемого лазерного излучения с излучением гетеродина, фотодетектор, блок усиления и обработки сигналов промежуточной частоты с выхода фото детектора, блок памяти и обработки информации. К недостаткам данного устройства следует отнести низкую эффективность и невысокую обнаружительную способность устройства при его работе в реальных условиях наблюдения за движущимися объектами при наличии различных фоновых помех на входе приемной оптической системы. Указанные недостатки обусловлены значительной зависимостью уровня сигнала промежуточной частоты (сигнала фотосмешения) от согласования углов падения на площадку фотодетектора излучения гетеродина и принимаемого лазерного излучения. При осуществлении слежения за быстро движущимся объектом угол падения принимаемого лазерного излучения подвержен непрерывным изменениям, что приводит к значительным флуктуациям уровня величины сигнала промежуточной частоты на выходе фотодетектора и снижению этого уровня, вследствие чего уменьшается вероятность правильного обнаружения объекта, снижается точность определения параметров движения объекта и эффективность работы всего устройства в целом.

Известен лазерный локатор с гетеродинным методом приема лазерных сигналов разработки США, приведенный в книге Лазерная локация [3] на стр. 230, содержащий приемо-передающий телескоп, лазерный передатчик с каскадами лазерного усиления, лазерный гетеродин, фотоприемный блок с блоком усиления, задающий лазерный генератор, второй фотодетектор, блок измерения и контроля частоты, блок обработки информации и управления. К недостаткам данного комплекса следует отнести низкую эффективность работы при значительной сложности комплекса. В комплексе отсутствуют средства, обеспечивающие непрерывное согласование углов падения на фотоприемный блок лазерного излучения гетеродина и принимаемого лазерного излучения, отраженного от сопровождаемого быстро движущегося объекта. В результате возможных изменений угла падения на площадку фотоприемника принимаемого лазерного излучения в рабочем режиме обнаружения и сопровождения объекта происходит динамическое рассогласование указанных углов падения, приводящее к сильным дополнительным флуктуациям уровня сигнала промежуточной частоты и к полному пропаданию сигнала и срыва обнаружения и сопровождения объекта. В данном комплексе использована система подстройки частоты генерации (длины волны) излучения задающего лазерного генератора (лазерного передатчика). Однако использованный метод подстройки длины волны генерации лазера с помощью внутрирезонаторного пьезокорректора не обладает необходимой точностью, что дополнительно снижает точность и эффективность работы лазерного локатора.

В качестве прототипа выбран лазерный локатор с импульсным режимом излучения, схема которого приведена в книге Лазерная локация [4] на стр. 245. Данный лазерный локатор содержит приемный и передающий телескоп с блоком наведения (сканирования), объектив, фотоприемный блок, блок обработки сигналов и управления, лазерный передатчик, лазерный гетеродин, блок измерения частоты, фиксированные ослабители -поглотители излучения, светоделители. К недостаткам данного устройства следует отнести низкую эффективность работы по реальным движущимся объектам, а также невысокую вероятность правильного обнаружения движущегося объекта вследствие наличия рассогласования углов падения на площадку фотоприемного блока принимаемого лазерного излучения и излучения гетеродина в режиме обнаружения и динамического сопровождения движущихся объектов.

Достигаемым техническим результатом является следующее: уменьшение зависимости уровня выходного сигнала от изменений угла прихода принимаемого лазерного излучения (ЛИ), повышение эффективности работы системы лазерной локации в условиях обнаружения и слежения за движущимися объектами и при наличии сильных фоновых засветок, повышение вероятности правильного обнаружения наблюдаемых объектов, реализация устойчивой лазерной связи с космическим кораблем через слой окружающей плазмы при входе в плотные слои атмосферы во время посадки космического корабля на Землю.

Новый технический результат достигается следующим образом.

1. В лазерный локатор, содержащий последовательно установленные на первой оптической оси телескоп с блоком наведения, первый объектив, первый фотоприемный блок, выход которого подключен к блоку спектральных фильтров, выходами подсоединенный к блоку управления, лазерный передатчик, лазерный гетеродин и блок измерения частоты, выход лазерного передатчика оптически связан с телескопом и, посредством полупрозрачного и отражательного зеркал, с первым оптическим входом блока измерения частоты, второй оптический вход которого оптически связан посредством полупрозрачного зеркала с оптическим выходом лазерного гетеродина, управляющие входы лазерного передатчика, лазерного гетеродина и выход блока измерения частоты подключены к блоку управления, введены последовательно оптически связанные первый управляемый ослабитель, первый блок сдвига частоты лазерного излучения, первый блок сканирования лазерного излучения, оптический выход которого посредством отражательного и двух полупрозрачных зеркал оптически связан с оптическим входом первого фотоприемного блока, последовательно оптически связанные второй управляемый ослабитель, второй блок сдвига частоты лазерного излучения, второй блок сканирования лазерного излучения, оптический выход которого посредством двух полупрозрачных зеркал оптически связан с оптическим входом первого фотоприемного блока, оптические входы первого и второго управляемых ослабителей оптически связаны посредством полупрозрачных зеркал с оптическим выходом лазерного гетеродина, последовательно оптически связанные третий управляемый ослабитель, третий блок сдвига частоты лазерного излучения и третий блок сканирования лазерного излучения, последовательно установленные на второй оптической оси оптически связанные акустооптический модулятор с блоком управления, второй объектив, первое полупрозрачное зеркало, управляемый пространственный фильтр, третий объектив, второе полупрозрачное зеркало, второй фотоприемный блок, выход которого подсоединен к входу второго блока спектральных фильтров, подключенного к блоку управления, оптический вход акустооптического модулятора оптически связан посредством отражательного зеркала и полупрозрачного зеркала с оптическим выходом лазерного гетеродина, оптический выход третьего блока сканирования лазерного излучения оптически связан посредством отражательного зеркала и второго полупрозрачного зеркала с оптическим входом второго фотоприемного блока, оптический вход третьего управляемого ослабителя оптически связан с оптическим выходом лазерного гетеродина, третий фотоприемный блок, оптический вход которого связан посредством первого полупрозрачного зеркала с оптическим выходом второго объектива, а выход подсоединен к блоку управления фотоприемным блоком, подключенного к блоку управления, первое и второе выносные зеркала, механически связанные с блоком перемещения, управляющий вход которого подключен к блоку управления, динамический спектральный фильтр, оптический вход которого посредством первого сканирующего зеркала и первого выносного зеркала оптически связан с оптическим выходом телескопа, а оптический выход динамического спектрального фильтра посредством второго сканирующего зеркала и второго выносного зеркала оптически связан с оптическим входом первого объектива, управляющие электроды первого и второго сканирующих зеркал подсоединены к блоку управления сканирующими зеркалами, вход которого подключен к блоку управления, управляющий вход динамического спектрального фильтра подключен к блоку управления, выносной уголковый отражатель, оптически связанный с оптическим входом телескопа и механически связанный с блоком перемещения уголкового отражателя, подключенного к блоку управления, четвертый управляемый ослабитель, оптически связывающий оптический выход лазерного передатчика с телескопом, управляющие входы управляемых ослабителей подключены к блоку управления, управляющие входы блоков сдвига частоты лазерного излучения и блоков сканирования лазерного излучения подключены к блоку управления.

2. Блок сдвига частоты лазерного излучения содержит последовательно установленные на оптической оси оптически связанные входную диафрагму, акустооптическую ячейку с блоком управления, первую линзу, точечную диафрагму, вторую линзу и выходную диафрагму, при этом управляющий электрод акустооптической ячейки подключен к блоку управления акустооптической ячейкой.

3. Блок сканирования лазерного излучения выполнен на основе акустооптической ячейки, в которой возбуждены ультразвуковые волны, обеспечивающие изменение направления распространения лазерного излучения.

4. Динамический спектральный фильтр выполнен на основе акустооптической ячейки, в которой возбуждены ультразвуковые волны, взаимодействующие с проходящим через ячейку принимаемым лазерным излучением.

5. Лазерный передатчик и лазерный гетеродин выполнены на основе лазерных генераторов с возможностью перестройки длины волны генерируемого лазерного излучения.

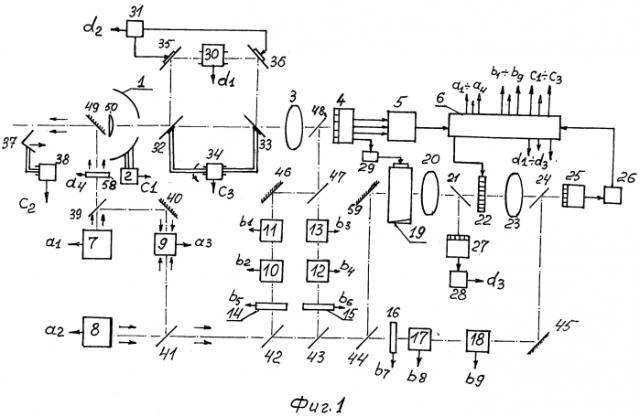

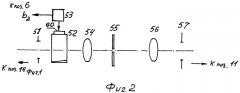

На фиг. 1 представлена блок-схема лазерного локатора. На фиг. 2 представлена блок-схема блока сдвига частоты лазерного излучения. На фиг. 3 и 4 представлены экспериментально полученные спектры принимаемых информационных сигналов, формируемых в системе лазерного локатора, а на фиг. 5 представлен спектр фонового помехового излучения.

На фиг. 1 цифрами обозначены следующие элементы лазерного локатора.

1. Телескоп.

2. Блок наведения.

3. Первый объектив.

4. Первый фотоприемный блок.

5. Блок спектральных фильтров.

6. Блок управления.

7. Лазерный передатчик.

8. Лазерный гетеродин.

9. Блок измерения частоты.

Далее цифрами обозначены следующие вновь введенные элементы.

10. Первый блок сдвига частоты лазерного излучения.

11. Первый блок сканирования лазерного излучения.

12. Второй блок сдвига частоты лазерного излучения.

13. Второй блок сканирования лазерного излучения.

14. Первый управляемый ослабитель.

15. Второй управляемый ослабитель.

16. Третий управляемый ослабитель.

17. Третий блок сдвига частоты лазерного излучения.

18. Третий блок сканирования лазерного излучения.

19. Акустооптический модулятор.

29. Блок управления акустооптического модулятора.

20. Второй объектив.

21. Первое полупрозрачное зеркало.

22. Управляемый пространственный фильтр.

23. Третий объектив.

24. Второе полупрозрачное зеркало.

25. Второй фотоприемный блок.

26. Второй блок спектральных фильтров.

27. Третий фотоприемный блок.

28. Блок управления третьим фотоприемным блоком.

29. Блок управления акустооптического модулятора поз. 19 (указан выше).

30. Динамический спектральный фильтр.

31. Блок управления сканирующими зеркалами поз. 35 и 36.

32, 33. Первое и второе выносные зеркала.

34. Блок перемещения.

35. Первое сканирующее зеркало.

36. Второе сканирующее зеркало.

37. Выносной уголковый отражатель.

38. Блок перемещения уголкового отражателя.

39. Полупрозрачное зеркало.

40. Отражательное зеркало.

41, 42, 43, 44. Полупрозрачные зеркала.

59. Отражательное зеркало.

45, 46. Отражательные зеркала.

47, 48. Полупрозрачные зеркала.

49. Отражательное зеркало, расположенное в оптической тени контррефлектора

50 телескопа поз. 1.

58. Четвертый управляемый ослабитель.

59. Отражательное зеркало.

На фиг. 2 обозначены следующие элементы.

51. Входная диафрагма.

52. Акустооптическая ячейка.

53. Блок управления акустооптической ячейкой.

54. Первая линза.

55. Диафрагма точечная.

56. Вторая линза.

57. Выходная диафрагма.

60. Пьезоэлемент.

Принцип действия лазерного локатора заключается в следующем.

Лазерный передатчик 7 генерирует импульсы лазерного излучения, подсвечивающего наблюдаемый объект. Телескоп 1 с помощью блока наведения 2 направляется в некоторую заданную область наблюдаемого пространства, в которой возможно нахождение и передвижение обнаруживаемого и наблюдаемого объекта. Отраженное от объекта лазерное излучение улавливается телескопом 1 и с выхода телескопа с помощью первого объектива 3 фокусируется на фоточувствительной площадке (оптическом входе) первого фотоприемного блока 4. При этом из оптического тракта телескопа 1 с помощью блока перемещения 38 вынесен уголковый отражатель 37, используемый в режиме тестирования и настройки лазерного локатора. Одновременно из оптического тракта приемного канала лазерного локатора убраны выносные зеркала 32 и 33 с помощью блока перемещения 34. При этом динамический спектральный фильтр 30, используемый при сильных внешних фоновых помехах, выключен из оптического тракта. Управляемый ослабитель 58 переведен в режим стандартного полного пропускания излучения лазерного передатчика 7 (режим нулевого ослабления). Лазерное излучение с выхода телескопа 1 поступает непосредственно на оптический вход первого объектива 3, который далее фокусирует принятое лазерное излучение, отраженное от объекта, на фоточувствительную площадку первого фотоприемного блока 4. Одновременно на фоточувствительную площадку поступает лазерное излучение, генерируемое лазерным гетеродином 8, через полупрозрачные зеркала 42, 43 и две ветви изменения параметров лазерного гетеродинного излучения поз. 14, 10, 11 - первая ветвь и поз. 15, 12, 13 - вторая ветвь. Указанные две ветви формируют два гетеродинных лазерных излучения, с помощью которых в первом фотоприемном блоке 4 реализуется режим гетеродинного лазерного приема (фотосмешения) принимаемого лазерного излучения на двух различающихся частотах гетеродинного лазерного излучения. Соответственно на выходе фотоприемного блока 4 формируются два электрических сигнала на двух различных промежуточных частотах f1 и f2, поступающих далее на входы первого блока спектральных фильтров 5, в котором осуществляется раздельная фильтрация и усиление каждого из сформированных сигналов промежуточных частот. Сформированное лазерное гетеродинное излучение поступает на вход первого фотоприемного блока 4 через отражательное зеркало 46 и полупрозрачные зеркала 47, 48 с выходов 11 и 13. При этом первое лазерное гетеродинное излучение, сформированное элементами поз. 14, 10, 11 является основным, а второе лазерное гетеродинное излучение, сформированное элементами поз. 15, 12, 13 является дополнительным и служит для тестирования и функционального контроля работы лазерного локатора, а также для настройки и подстройки параметров функционирования лазерного локатора непосредственно в рабочем режиме обнаружения и сопровождения движущегося объекта. Первый 10 и второй 12 блоки сдвига частоты лазерного излучения (ЛИ) служат для компенсации доплеровского сдвига частоты принимаемого лазерного излучения, отраженного от наблюдаемого движущегося объекта. Первый 11 и второй 13 блоки сканирования ЛИ обеспечивают компенсацию рассогласования волновых фронтов принимаемого и гетеродинного лазерных излучений на оптическом входе первого фотоприемного блока 4. Следует отметить, что наличие двух гетеродинных излучений на входе первого фотоприемного блока 4 не приводит к снижению потенциала (чувствительности) приема лазерного излучения, отраженного от наблюдаемого объекта, так как величина амплитуды сигнала соответствующей промежуточной частоты (биений) на выходе фотоприемного блока 4 пропорциональна величине указанного принимаемого лазерного излучения и величине интенсивности лазерного гетеродинного излучения, задаваемого лазерным гетеродином 8. В результате одновременной регистрации фотоприемным блоком 4 принимаемого лазерного излучения, поступающего от телескопа 1, и лазерного излучения от лазерного гетеродина 8, поступающего через элементы основной ветви поз. 14, 10, 11, на выходе фотоприемного блока 4 формируется сигнал промежуточной частоты f1, который поступает в блок спектральных фильтров 5, где осуществляется фильтрация и усиление сигнала в соответствующей ячейке фильтра, настроенной на соответствующую величину промежуточной частоты электрического сигнала. Далее усиленный и оцифрованный сигнал с выхода блока 5 поступает в блок 6 для окончательной обработки и регистрации результата обнаружения отраженного лазерного излучения фотоприемным блоком 3 и фиксации величины промежуточной частоты f1 по номеру ячейки фильтрации сигнала промежуточной частоты в блоке спектральных фильтров 5. При этом зафиксированная величина f1 промежуточной частоты определяет величину радиальной скорости наблюдаемого объекта (по лучу визирования), так как она равна разности частот принимаемого отраженного от объекта лазерного излучения и гетеродинного лазерного излучения, поступающего на вход фотоприемного блока 4 с выхода блока поз. 11 через зеркала 46, 47, 48. Данное (основное) гетеродинное излучение имеет величину частоты, равную сумме частоты излучения лазерного гетеродина 8 и дополнительного сдвига частоты лазерного излучения, осуществляемого первым блоком сдвига частоты лазерного излучения 10, работающего по сигналам управления с выхода блока управления 6. Величина разности частот лазерного излучения лазерного передатчика 7 и лазерного гетеродина 8 измеряется непрерывно блоком измерения частоты 9 и с его выхода поступает в блок управления 6, в котором образуется вся информация о величинах частот лазерных излучений, сформированных подсвечивающим объект лазерным передатчиком 7, лазерным гетеродином 8, а также информация о величине сигнала сдвига частоты лазерного излучения с помощью блока 10 и величине промежуточной частоты f1 сигнала на выходе первого фотоприемного блока 4 (по номеру фильтра в блоке спектральных фильтров 6, осуществившего фильтрацию выходного сигнала от фотоприемного блока 4). По полученной указанной информации в блоке 6 непрерывно вычисляется величина сдвига частоты лазерного излучения, отраженного от наблюдаемого объекта по сравнению с частотой подсвечивающего лазерного излучения и вычисляется величина текущей радиальной скорости объекта по известной формуле Доплера. Таким образом, блок сдвига частоты лазерного излучения 10 осуществляет некоторый фиксированный сдвиг частоты лазерного излучения, сформированного лазерным гетеродином 8. Данная величина сдвига частоты задается блоком управления 6 и выбирается таким образом, чтобы промежуточная частота сигнала f1 на выходе первого фотоприемного блока 4 попадала в сетку фиксированных частот блока фильтрации 5. При очень высокой скорости движения наблюдаемого объекта, например, при слежении за космическими объектами, величина сдвига частоты лазерного излучения выбирается достаточно большой (порядка нескольких Гигагерц), что обеспечивает эффективное слежение за быстро движущимися объектами. Блок сканирования лазерного излучения 11 обеспечивает установление оптимального угла падения пучка лазерного гетеродинного излучения на фоточувствительную площадку первого фотоприемного блока 4. Блок сканирования 11, а также аналогичные блоки поз. 13 и 18 выполнены на основе акустооптических быстродействующих сканеров и обеспечивают прецизионное двухкоординатное изменение направления распространения лазерного гетеродинного излучения на выходе блоков сканирования независимо в двух перпендикулярных друг к другу плоскостях, каждая из которых является также перпендикулярной к плоскости фоточувствительной площадки первого фотоприемного блока 4. Дополнительно можно отметить, что блоки сканирования 11 и 13 осуществляют изменение направления распространения гетеродинного лазерного излучения, падающего на фоточувствительную площадку фотоприемного блока 4, относительно первой оптической оси, нормальной к плоскости фоточувствительной площадки фотоприемного блока 4. Нормальное стандартное направление распространения лазерного гетеродинного излучения на выходе блока сканирования 11 и, соответственно, на входе фотоприемного блока 4, является параллельным и совпадающим с первой оптической осью, при котором гетеродинное лазерное излучение с выхода блока сканирования 11 падает нормально (перпендикулярно) на фоточувствительную площадку фотоприемного блока 4 после отражения от полупрозрачного зеркала 48. В блоке сканирования 11 в этот момент фиксируются управляющие параметры, обеспечивающие указанное нормальное падение гетеродинного лазерного излучения на фоточувствительную площадку фотоприемного блока 4. Одновременно в блоке сдвига частоты 10 фиксируются параметры управления от блока управления 6, обеспечивающие определенную установленную величину промежуточной частоты сигнала на выходе первого фотоприемного блока 4, поступающего на вход блока спектральных фильтров 5. Этим обеспечивается стандартный режим работы лазерного локатора на основе гетеродинного метода приема лазерного излучения, отраженного от наблюдаемого объекта. Одновременно с этим вторая ветвь формирования второго гетеродинного излучения, содержащая элементы поз. 15, 12 и 13 формирует второй сигнал гетеродинного лазерного излучения также на основе лазерного излучения, генерируемого лазерным гетеродином 8 и поступающего на вход указанных элементов с выхода лазерного гетеродина 8 через полупрозрачное зеркало 43. Второй блок сдвига частоты лазерного излучения 12 обеспечивает такую величину сдвига, при которой величина промежуточной частоты сигнала на выходе фотоприемного блока 4 равна некоторой величине f2 и существенно отличается от первой промежуточной частоты f1, что позволяет обеспечить их раздельную фильтрацию в блоке фильтров 6 и последующую раздельную обработку в блоке управления 6. В блоке спектральных фильтров 5 предусмотрен набор электрических фильтров, для обеспечения фильтрации и последующего усиления сигналов промежуточной частоты в некотором спектральном диапазоне в районе второй промежуточной частоты f2. Данные спектральные электрические фильтры предназначены для приема и обработки указанных сигналов биений (фотосмешения) принимаемого лазерного излучения и второго гетеродинного лазерного излучения, сформированного второй ветвью элементов поз. 15, 12 и 13 и поступающего на фоточувствительную площадку первого фотоприемного блока 4 с выхода блока 13 через полупрозрачные зеркала 47 и 48. В момент приема лазерного излучения, отраженного от наблюдаемого объекта, с помощью второго блока сканирования лазерного излучения 13 по командам от блока управления 6 осуществляется периодическое изменение направления распространения указанного второго гетеродинного лазерного излучения относительно направления первой оптической оси, то есть относительно нормали к плоскости фоточувствительной площадки фотоприемного блока 4. Изменение направления распространения второго гетеродинного лазерного излучения осуществляется с помощью двухкоординатного сканера 13 в двух перпендикулярных направлениях относительно нормали к плоскости фоточувствительной площадки фотоприемного блока 4. В результате происходит периодическое изменение угла рассогласования между направлением (вектора) распространения принимаемого лазерного излучения и второго гетеродинного излучения при их падении на фоточувствительную площадку фотоприемного блока 4. В результате на выходе фотоприемного блока 4 образуется второй сигнал промежуточной частоты f2, амплитуда которого отражает непрерывное изменение угла рассогласования направления принимаемого лазерного излучения с направлением распространения второго лазерного гетеродинного излучения. При отсутствии такого рассогласования, то есть при нулевом угле указанного рассогласования и параллельности векторов распространения принимаемого и второго гетеродинного лазерных излучений уровень (амплитуда) сигнала второй промежуточной частоты на выходе фотоприемного блока 4 будет стремится к наибольшему значению. При этом величина уровня сигнала первой промежуточной частоты f1 на выходе первого фотоприемного блока 4 остается неизменной вследствие того, что направление вектора распространения первого гетеродинного лазерного излучения на выходе первого блока сканирования 11 также неизменно и фиксировано вследствие фиксированного управляющего сигнала, поступающего на блок сканирования 11 с выхода блока управления 6. Соответственно является неизменным и угол рассогласования между векторами распространения принимаемого лазерного излучения и первого гетеродинного лазерного излучения, сформированного элементами первой ветви поз. 14, 10, 13. Таким образом, в блоке управления 6 непрерывно формируется информация о величинах сигналов двух промежуточных частот f1 и f2, полученных на выходе первого фотоприемного блока 4 в результате взаимодействия (биений) принимаемого лазерного излучения и первого и второго гетеродинных лазерных излучений. Указанные два сигнала промежуточных частот f1 и f2 получены от одного и того же принимаемого лазерного излучения и различаются только характером изменения угла рассогласования между векторами принимаемого лазерного излучения и первого и второго гетеродинных лазерных излучений. В остальном параметры сигналов первой и второй промежуточных частот являются одинаковыми. Сигнал первой промежуточной частоты получен при неизменном направлении вектора распространения первого гетеродинного лазерного излучения и, соответственно, при неизменном указанном угле рассогласования. Величина этого первого сигнала промежуточной частоты принята за основу сравнения. Сигнал второй промежуточной частоты получен при условиях непрерывного изменения направления вектора распространения второго гетеродинного лазерного излучения, и, соответственно, при непрерывном изменении указанного угла рассогласования векторов принимаемого и второго гетеродинного лазерных излучений. В блоке управления 6 осуществляется непрерывное сравнение изменения амплитуды (уровня) сигнала второй промежуточной частоты относительно уровня сигнала первой промежуточной частоты в тот же момент времени при одном и том же принимаемом лазерном излучении и одинаковом уровне генерируемого излучения лазерного гетеродина. Различием условий получения сигналов первой и второй промежуточных частот является только различие в уровнях указанных углов рассогласования векторов принимаемого и гетеродинных лазерных излучений. Поэтому при превышении уровня сигнала второй промежуточной частоты над уровнем сигнала первой промежуточной частоты в некоторый момент времени и при некотором значении направления вектора распространения второго гетеродинного лазерного излучения в этот момент времени в блоке управления 6 выносится решение о достижении более точного согласования волновых фронтов принимаемого и второго гетеродинного лазерных излучений, в результате чего произошло относительное увеличение уровня сигнала второй промежуточной частоты на выходе первого фотоприемного блока 4. Далее блок управления 6 вырабатывает управляющий сигнал, поступающий в первый блок сканирования лазерного излучения 11, в результате которого блок сканирования 11 устанавливает направление вектора распространения лазерного излучения на выходе данного блока, аналогичное направлению вектора распространения второго гетеродинного лазерного излучения на выходе второго блока сканирования 13 в момент времени наибольшей величины уровня второго сигнала промежуточной частоты, относительно уровня сигнала первой промежуточной частоты. Данное новое найденное направление вектора первого гетеродинного лазерного излучения фиксируется в первом блоке сканирования лазерного излучения 11. Второй блок сканирования 13 лазерного излучения далее продолжает непрерывное изменение во времени направления вектора распространения лазерного излучения на выходе блока 13 относительно вновь найденного направления вектора распространения лазерного излучения в горизонтальном и вертикальном направлениях (плоскостях). Можно утверждать, что на основе двух ветвей формирования первого и второго гетеродинных лазерных излучений, первого фотоприемного блока 4 и блока управления 6 реализована система автоматического слежения и управления углом рассогласования векторов распространения принимаемого и гетеродинного лазерных излучений, устанавливающая оптимальный (минимальный) угол рассогласования в гетеродинном методе приема лазерных локационных сигналов. Указанное слежение за уровнем рассогласования принимаемого лазерного излучения и двух гетеродинных лазерных излучений осуществляется далее непрерывно и постоянно при приеме и слежении за движущимся наблюдаемым объектом. Первый и второй 14 и 15 управляемые ослабители служат для уравнивания величин (интенсивности) первого и второго гетеродинных лазерных излучений на фоточувствительной площадке первого фотоприемного блока 4.

Одновременно с осуществлением управления углом рассогласования принимаемого и гетеродинного лазерных излучений в лазерном локаторе осуществляется автоматическая подстройка и слежение за величиной промежуточной частоты биений, образующейся при взаимодействии принимаемого и гетеродинного лазерных излучений в первом фотоприемном блоке 4. Для выполнения указанной функции служит акустооптический модулятор 19, который совместно со вторым объективом 20 осуществляет в реальном масштабе времени спектральный анализ поступающих с выхода первого фотоприемного блока 4 электрических сигналов промежуточных частот в когерентном свете излучения, поступающего с выхода лазерного гетеродина 8 через полупрозрачное зеркало 44 и отражательное зеркало 59 на оптический вход акустооптического модулятора 19. Электрический сигнал с выхода первого фотоприемного блока 4 (с одного из центральных фоточувствительных элементов) поступает на управляющий электрод акустооптического модулятора 19 через блок управления этого модулятора 29. В акустооптическом модуляторе 19 возбуждается акустическая ультразвуковая волна под воздействием усиленного в блоке 29 электрического сигнала, поступившего с выхода фотоприемного блока 4 и содержащего сформированные сигналы первой и второй промежуточных частот. На оптический вход акустооптического модулятора 19 поступает монохроматический пучок лазерного излучения с выхода лазерного гетеродина 8 через полупрозрачное зеркало 44 и отражательное зеркало 59. В акустооптическом модуляторе 19 указанный лазерный пучок взаимодействует с возбужденной ультразвуковой волной, в результате чего на выходе акустооптического модулятора 19 и одновременно на входе второго объектива 20 образуется пучок лазерного излучения, промодулированный электрическим сигналом с выхода первого фотоприемного блока 4. Объектив 20 осуществляет оптическое Фурье-преобразование в когерентном свете лазерного излучения лазерного гетеродина 8 и формирует пространственный спектр модулированного лазерного пучка в фокальной плоскости объектива 20, совмещенной с плоскостью управляемого пространственного фильтра 22 и одновременно совмещенной с фоточувствительной площадкой третьего фотоприемного блока 27. Сформированный пространственный спектр считывается третьим фотоприемным блоком 27 и через его блок управления 28 поступает в блок управления 6. Одновременно осуществляется пространственная фильтрация сформированного пространственного спектра с помощью управляемого пространственного фильтра 22. Сформированный в реальном масштабе времени пространственный спектр модулированного лазерного пучка представляет собой два спектральных порядка, соответствующих двум сигналам промежуточных частот f1 и f2, сформированным на выходе первого фотоприемного блока 4 в результате взаимодействия принимаемого лазерного излучения и двух гетеродинных лазерных излучений. Управляемый пространственный фильтр 22 по управляющим сигналам с выхода блока управления 6 пропускает на оптический вход третьего объектива 23 только распределение излучения какого либо одного спектрального порядка, соответствующего, например, сигналу первой промежуточной частоты f1. Возможна также фильтрация и исключение некоторых шумовых и помеховых составляющих, сопутствующих или содержащихся вблизи и вместе с сигналом первой промежуточной частоты. (Аналогично и для второй промежуточной частоты). Далее осуществляется операция обратного преобразования (превращения) отфильтрованного распределения излучения первой промежуточной частоты в электрический сигнал для ввода в блок управления 6, осуществляемое с помощью второго фотоприемного блока 25. Третий объектив 23 осуществляет обратное Фурье-преобразование в когерентном свете и формирует в фокальной плоскости объектива 23, распределение лазерного пучка, в котором отфильтрована с помощью управляемого пространственного фильтра 22 (исключена) вторая составляющая сигнала со второй промежуточной частотой, а также исключены некоторые помеховые и мешающие составляющие в сигнале первой промежуточной частоты. Управляемый пространственный фильтр 22 выполняет функцию динамической пропускающей диафрагмы (окна), которая пропускает распределение светового пучка, соответствующее сигналу первой промежуточной частоты f1. Одновременно на фоточувствительную площадку второго фотоприемного блока 25 поступает третий гетеродинный лазерный пучок с выхода лазерного гетеродина 8, дополнительно сформированный с помощью третьей ветви элементов формирования гетеродинного лазерного излучения поз. 16, 17, 18. Данный лазе