Устройство аккумулирования энергии, способ его изготовления и мобильное электронное устройство, содержащее его

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическим емкостным устройствам аккумулирования энергии. Устройство аккумулирования энергии включает в себя первый электрод (110, 510), включающий в себя первое множество каналов (111, 512), содержащих первый электролит (150, 514), и второй электрод (120, 520), включающий в себя второе множество каналов (121, 522), содержащих второй электролит (524). Первый электрод имеет первую поверхность (115, 511), а второй электрод имеет вторую поверхность (125, 521). По меньшей мере один из первого и второго электродов представляет собой электрод из пористого кремния, а по меньшей мере одна из первой и второй поверхностей содержит слой (535) пассивации, который содержит завершенную углеводородом поверхность. Повышение рабочих напряжений устройства аккумулирования энергии, а также надежности и срока службы является техническим результатом изобретения. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 9 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Раскрытые варианты осуществления изобретения относятся, в общем, к аккумулированию энергии и, более конкретно, относятся к электрохимическим емкостным устройствам аккумулирования энергии.

Уровень техники

Современные общества зависят от доступности энергии. По мере того, как потребность в энергии повышается, все большую важность приобретают устройства, позволяющие эффективно сохранять энергию. В результате, устройства аккумулирования энергии, включающие в себя батареи, конденсаторы, электролитические конденсаторы (ЕС), (включая в себя псевдоконденсаторы и электрические двухслойные конденсаторы (EDLC) (иногда называемые ультраконденсаторами, помимо прочих)), гибридные ЕС и т.п., все более широко используются в области электронных устройств и за ее пределами. В частности, такие конденсаторы широко используются в диапазоне от электрических схем и снабжения питанием до регулирования напряжения и замены батареи. Электролитические конденсаторы характеризуются высокой емкостью накопления энергии, возможностью быстрого заряда/разряда и большим сроком службы в циклах использования, а также имеют другие предпочтительные характеристики, включая в себя высокую плотность энергии, малый размер и малый вес, и, таким образом, они стали перспективными кандидатами для использования в нескольких вариантах применения для аккумулирования энергии.

Краткое описание чертежей

Раскрытые варианты осуществления будут более понятны при чтении следующего подробного описания изобретения, которое следует рассматривать совместно с приложенными чертежами на чертежах, на которых:

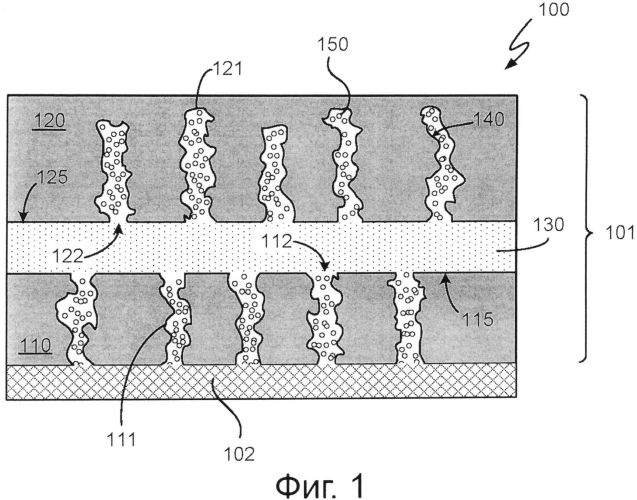

на фиг.1 и 2 показаны виды в поперечном сечении структуры аккумулирования энергии в соответствии с вариантами осуществления изобретения;

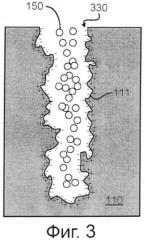

на фиг.3 представлено описание электрического двойного слоя, сформированного в канале пористой структуры в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.4а и 4б показаны изображения, соответственно, поверхности и поперечного среза пористой кремниевой структуры;

на фиг.5 показан вид в поперечном сечении участка устройства аккумулирования энергии в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.6 показано схематичное представление электрода, имеющего завершенную углеводородом поверхность, в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.7 представлена схематичная иллюстрация мобильного электронного устройства, содержащего устройство аккумулирования энергии в соответствии с вариантом осуществления изобретения;

на фиг.8 показана блок-схема последовательности операций, поясняющая способ производства устройства аккумулирования энергии в соответствии с вариантом осуществления изобретения; и

на фиг.9 показано схематичное представление вычислительной системы в соответствии с вариантом осуществления изобретения.

Для простоты и ясности иллюстрации на чертежах представлен общий подход к конструированию, и описание и подробности хорошо известных свойств и технологий могут быть исключены для исключения ненужного усложнения описания раскрытых вариантов осуществления изобретения. Кроме того, элементы на чертежах не обязательно представлены в масштабе. Например, размеры некоторых элементов на чертежах могут быть преувеличены относительно других элементов, для того чтобы улучшить понимание вариантов осуществления настоящего изобретения. Некоторые чертежи могут быть представлены идеализированно, чтобы способствовать пониманию, например, когда структуры показаны, как имеющие прямые линии, острые углы и/или параллельные плоскости и т.п., которые в реальных условиях, вероятно, были бы в меньшей степени симметричными и упорядоченными. Одинаковыми номерами ссылочных позиций на различных чертежах обозначены одинаковые элементы, в то время как аналогичными номерами ссылочных позиций могут быть, но не обязательно, обозначены похожие элементы.

Термины "первый", "второй", "третий", "четвертый" и т.п. в описании и в формуле изобретения, если таковые вообще присутствуют, используются для различения между аналогичными элементами и не обязательно для описания конкретного последовательного или хронологического порядка. Следует понимать, что термины, используемые таким образом, являются взаимозаменяемыми в соответствующих обстоятельствах таким образом, что варианты осуществления описанного здесь изобретения позволяют, например, выполнять операции в другой последовательности, чем представленные или по другому описанные здесь. Аналогично, если способ описан здесь, как содержащий последовательность этапов, порядок таких этапов, представленный здесь, не обязательно представляет собой единственный порядок, в котором такие этапы могут быть выполнены, и некоторые из упомянутых этапов, возможно, могут быть исключены и/или некоторые другие этапы, не описанные здесь, могут быть добавлены к способу. Кроме того, термины "содержать", "включать в себя", "иметь" и любые их вариации предназначены для охвата неисключительных включений, таким образом, что процесс, способ, изделие или устройство, которое содержит список элементов, не обязательно ограничены этими элементами, но могут включать в себя другие элементы, не представленные в явном виде или в списке или присущие такому процессу, способу, изделию или устройству.

Термины "левый", "правый", "передний", "задний", "верх", "низ", "сверху", «снизу» и т.п. в описании и в формуле изобретения, если таковые вообще используются, применяются для описания и не обязательно для описания постоянных относительных положений, если только другое не будет указано конкретно или по контексту. Следует понимать, что термины, используемые таким образом, являются взаимозаменяемыми в соответствующих обстоятельствах так, что варианты осуществления изобретения, описанные здесь, например, могут работать в других ориентациях, чем те, которые представлены или по-другому описаны здесь. Термин "соединенный", используемый здесь, определен, как непосредственно или опосредованно соединенный с возможностью передачи электричества или без нее. Объекты, описанные здесь, как находящиеся "рядом" друг с другом, могут находиться в физическом контакте друг с другом, или в непосредственной близости друг к другу, или в одной общей области или в области относительно друг друга, в соответствии с контекстом, в котором эта фраза используется. Возникновение фразы "в одном варианте осуществления" здесь не обязательно всегда относится к одному и тому же варианту осуществления.

Подробное описание изобретения

В одном варианте осуществления изобретения устройство аккумулирования энергии содержит первый электрод, содержащий первое множество каналов, которые содержат первый электролит, и второй электрод, содержащий второе множество каналов, которые содержат второй электролит. Первый электрод имеет первую поверхность, и второй электрод имеет вторую поверхность. По меньшей мере, один из первого и второго электродов представляет собой пористый кремниевый электрод, и, по меньшей мере, одна из первой и второй поверхностей содержит слой пассивации.

Хотя большая часть представленного здесь описания фокусируется на электролитических конденсаторах, "обозначение" устройства аккумулирования энергии в явном виде включает в себя (в дополнение к ЕС) гибридные электролитические конденсаторы (которые так же, как и электролитические конденсаторы, более подробно описаны ниже), а также батареи, топливные элементы и аналогичные устройства, которые содержат энергию. Устройства аккумулирования энергии, в соответствии с вариантами осуществления изобретения, могут использоваться в самых широких вариантах применения, включая в себя персональные компьютеры (PC), включая в себя настольные и переносные компьютеры (ноутбуки), планшетные компьютеры, сотовые телефоны, смартфоны, музыкальные проигрыватели, серверы, другие электронные устройства, автомобили, автобусы, поезда, самолеты, другие транспортные средства, домашние устройства аккумулирования энергии, накопитель энергии, генерируемой генераторами солнечной или ветряной энергии, в частности, для аккумулирования энергии и множество других.

Электролитические конденсаторы работают в соответствии с принципами, аналогичными тем, которые управляют обычными конденсаторами с параллельными пластинами, но в них используются определенные важные отличия. Одно существенное отличие относится к механизму разделения заряда. В одном важном классе ЕС он обычно выполнен в форме так называемого электрического двойного слоя, или EDL, вместо диэлектрического слоя обычного конденсатора. EDL формируется на границе перехода между электролитом и электродом с большой площадью поверхности в результате электрохимического поведения электронов (или электронных дырок), на одной стороне границы перехода, и ионных носителей заряда, с другой стороны, и приводит к получению эффективного разделения заряда, несмотря на тот факт, что эти два слоя в двойном слое находятся так близко друг к другу (расстояния физического разделения составляют порядка единиц нанометров). Таким образом, типичный конденсатор EDL может рассматривать как устройство, сохраняющее заряд в его EDL. Каждый слой EDL, который формируется, когда напряжение прикладывают к границе перехода, является электропроводным, проводимость обеспечивается ионами в электролите и электронами/дырками в электроде, но свойства двойного слоя предотвращают протекание тока через границу между ними (EDL дополнительно описан ниже со ссылкой на фиг.3).

Что справедливо для обычных конденсаторов, емкость конденсатора EDL пропорциональна площади поверхности электродов и обратно пропорциональна расстоянию разделения заряда. Очень высокие емкости, достигаемые в конденсаторе EDL, частично обеспечиваются тем, что очень большую площадь поверхности, которая присуща многоканальной пористой структуре и расстоянию разделения заряда в нанометровой шкале, соответствует EDL, который образуется из-за присутствия электролита, как пояснялось выше. Один тип электролита, который можно использовать в соответствии с вариантами осуществления изобретения, представляет собой ионную жидкость. Другой представляет собой электролит, содержащий ионсодержащий растворитель. Органические электролиты, водные электролиты и твердотельные электролиты также возможны.

Другой класс электролитического конденсатора представляет собой псевдоконденсатор, где, в дополнение к емкости EDL, дополнительный механизм сохранения, один из них является Фарадеевым, а не электростатическим по своей природе, может возникать на поверхности электродов определенных типов. Дополнительный механизм сохранения обычно называется "псевдоемкостью" и характеризуется процессом сохранения заряда, который аналогичен операции в множестве батарей с твердым электродом. Два механизма сохранения дополняют друг друга, что приводит к еще большему потенциалу сохранения энергии, чем возможен при использовании только емкости EDL. Как правило, один из электродов псевдоконденсатора покрыт оксидом переходного металла, соответствующим проводящим полимерам, или аналогичным материалом, который составляет активный материал при сохранении заряда. Эти материалы могут использоваться в электролите, таком как раствор гидроокиси калия (КОН); когда устройство заряжают, электролит реагирует с материалом и возбуждает реакцию переноса заряда, при сохранении энергии. Более конкретно, эти материалы сохраняют большую часть своей энергии через в высокой степени реверсируемую поверхность и реакции (например, окислительно-восстановительные) (Фарадеевы)) переноса электронов близко к поверхности, которые обеспечивают большую мощность, чем при сохранении в обычных батареях из-за быстрой кинетики заряда и разряда.

Следует понимать, что псевдоконденсаторы могут быть построены с использованием других электролитов, чем упомянуто выше. Например, растворители, содержащие ионы, такие как Li2SO4 или LiPF6, могут использоваться в качестве электролита; в результате чего, происходит реакция интеркаляции, в результате которой происходит включение элементов в поверхность основной структуры, без разрыва каких-либо связей. Такая реакция, аналогично другим псевдоемкостным реакциям, указанным ранее, приводит к переносу заряда, так что она, в свою очередь, является Фарадеевой и рассматривается как окислительно-восстановительная реакция, хотя и как специальный тип окислительно-восстановительной реакции.

Гибридные электролитические конденсаторы представляют собой устройства аккумулирования энергии, в которых комбинируют атрибуты ЕС и батарей. В одном примере электрод, покрытый литий-ионным материалом, комбинируется с электролитическим конденсатором для формирования устройства, которое имеет быстрые характеристики заряда и разряда ES и характеристики батареи с высокой плотностью энергии. С другой стороны, гибридные ЕС так же, как и батареи, имеют более короткий ожидаемый срок службы, чем у электролитических конденсаторов.

Рассмотрим теперь чертежи, на фиг.1 и 2 показаны виды в поперечном сечении структуры 100 аккумулирования энергии, которые будут использоваться для направления исходного представления описания концепции и структуры, которые способствуют пониманию вариантов осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.1, структура 100 аккумулирования энергии содержит устройство 101 аккумулирования энергии и электропроводную опорную структуру 102 (в некоторых вариантах осуществления опорная структура 102 может быть исключена). В качестве альтернативы, как показано на фиг.2, структура 100 аккумулирования энергии содержит устройство 101 аккумулирования энергии и неэлектропроводную структуру 102.

Устройство 101 аккумулирования энергии содержит электропроводную структуру 110 и электропроводную структуру 120, отделенные друг от друга сепаратором 130, который представляют собой изолятор электронов и проводник ионов. Сепаратор 130 предотвращает физический контакт электропроводных структур 110 и 120 друг с другом, исключая, таким образом, цепь короткого замыкания (в других вариантах осуществления, по причинам, описанным ниже, сепаратор является необязательным и может быть исключен).

В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, одна из электропроводных структур 110 и 120 содержит пористую структуру, содержащую множество каналов, каждый из которых имеет отверстие до поверхности пористой структуры. Эта особенность представляет собой результат примерного процесса, описанного ниже, используемого для формирования пористой структуры в некоторых вариантах осуществления. Например, пористая структура может быть сформирована в электропроводном или полупроводниковом материале. В качестве альтернативы, пористая структура может быть сформирована в изолирующем материале (например, в окиси алюминия), который был покрыт электропроводной пленкой (например, в результате нанесения атомарного слоя (ALD) электропроводной пленки, такой как нитрид титана (TiN), вольфрам или рутений). В этом отношении материалы, имеющие большую электропроводность, являются предпочтительными, поскольку они снижают эффективное последовательное сопротивление (ESR) устройства аккумулирования энергии. В представленных вариантах осуществления, как электропроводная структура 110, так и электропроводная структура 120 содержат такую пористую структуру. В соответствии с этим, электропроводная структура 110 содержит каналы 111 с отверстиями 112 до поверхности 115 соответствующей пористой структуры, и электропроводная структура 120 содержат каналы 121 с отверстиями 122 до поверхности 125 соответствующей пористой структуры.

Возможны различные конфигурации устройства 101 аккумулирования энергии. В варианте осуществления на фиг.1, например, устройство 101 аккумулирования энергии содержит две явно выраженные пористые структуры (то есть электропроводную структуру 110 и электропроводную структуру 120), которые были соединены вместе, будучи обращенными друг к другу, с сепаратором 130 между ними. В другом примере, в варианте осуществления на фиг.2 устройства 101 аккумулирования энергии содержат одиночную плоскую пористую структуру, в которой первый участок (электропроводная структура 110) отделен от второго участка (электропроводная структура 120) канавкой 231, содержащей сепаратор 130. Одна из электропроводных структур при этом составляет положительную сторону устройства, и другая из электропроводных структур составляет отрицательную сторону. Канавка 231 может разделять электропроводные структуры 110 и 120 вдоль прямой линии, но, в качестве альтернативы, может разделять их, используя более сложную форму, такую как зигзагообразная структура между пальцами двух электродов со встречно-гребенчатой структурой.

Например, сепаратор 130 может представлять собой проницаемую мембрану или другой пористый полимерный сепаратор. В общем, сепаратор предотвращает физический контакт анода и катода (который мог бы привести к электрической неисправности в устройстве), позволяя выполнять передачу ионных носителей заряда. В дополнение к полимерным сепараторам возможны несколько сепараторов других типов. Они включают в себя листы нетканых волокон или другие нетканые сепараторы, жидкие мембраны, полимерные электролиты, твердые проводники ионов, стекловолокно, бумагу, керамику и т.п. В некоторых вариантах осуществления нетканые сепараторы представляют собой концентрацию волокон, которые ориентированы либо случайно, или ориентированы в виде направленной структуры.

Следует отметить, что сепаратор, хотя он и показан на фиг.2, не обязательно может присутствовать в представленной здесь конфигурации, поскольку, например, опорная структура 102 может использоваться для поддержания физического разделения между структурами 110 и 120. В качестве другого примера, электропроводные структуры 110 и 120 каждая может быть прикреплена к керамическому пакету (не показан), который мог бы поддерживать две электропроводных структуры физически разделенными друг от Друга.

Например, пористая структура электропроводных структур 110 и 120 может быть сформирована, используя процесс влажного травления, в котором жидкий травильный раствор наносят на поверхность электропроводных структур, вытравливают участки электропроводных структур, по меньшей мере, аналогично тому, как вода может промывать каналы в горной породе. Это связано с тем, что каждый из каналов, сформированных таким образом, имеет отверстие на поверхности электропроводной структуры: способ влажного вытравливания не позволяет создавать полностью закрытые полости, то есть полости в пористой структуре, которые не имеют отверстия на поверхности (такие, как пузырьки воздуха, захваченные в горной породе). Это не означает, что эти отверстия не могут быть покрыты другими материалами или по-другому закрыты, из-за присутствия или добавления других материалов, что на практике, вероятно, происходит в нескольких вариантах осуществления но, независимо от того, будет ли они покрыты или нет, описанные отверстия на поверхности представляют собой особенность каждого канала в каждой пористой структуре, в соответствии с, по меньшей мере, одним вариантом осуществления изобретения (один вариант осуществления, в котором отверстия могут быть закрыты, представляет собой вариант, в котором слой эпитаксиального кремния, как место размещения для электрических цепей или других проводов, выращивают на поверхности каналов).

Используя правильный травильный раствор, становится возможным получить пористые структуры, имеющие описанные характеристики, из широкого разнообразия материалов. Кремний в различных формах включает в себя кремний металлургического сорта, монокристаллический кремний, поликристаллический кремний, и кремний на изоляторе представляет собой один из материалов, с которым можно хорошо работать. Например, пористая структура кремния может быть сформирована путем вытравливания подложки из кремния смесью фтористо-водородной кислоты (HF) и спирта (этанола, метанола, изопропила и т.д.). В более общем смысле, пористый кремний и другие пористые структуры могут быть сформированы с использованием таких процессов, как анодизация и чисто химическое вытравливание. Технологии вытравливания, в соответствии с вариантами осуществления изобретения, будут более подробно описаны ниже. Некоторые другие материалы (помимо кремния), которые могут быть особенно пригодны для устройств аккумулирования энергии, в соответствии с вариантами осуществления изобретения, представляют собой пористый германий и пористое олово.

Возможные преимущества использования пористого кремния включают в себя его совместимость с существующей технологией обработки кремния и его распространенностью в коре Земли. Пористый германий обладает аналогичным преимуществом в результате разработки существующей технологии обработки этого материала и, по сравнению с кремнием, обладают дополнительным возможным преимуществом, состоящим в том, что его естественный оксид (оксид германия) является водорастворимым и поэтому может быть легко удален (естественный оксид, который формируется на поверхности кремния, может захватывать заряд, что представляет собой нежелательный результат). Пористый германий также в высокой степени совместим с технологией обработки кремния. Возможные преимущества использования пористого олова, который представляет собой материал с нулевой шириной энергетической зоны, включают в себя его улучшенную проводимость по сравнению с определенными другими проводниковыми и полупроводниковыми материалами.

Другие материалы также можно использовать для пористой структуры, включая в себя полупроводниковые материалы, такие как арсенид галлия (GaAs), фосфид индия (InP), нитрид бора (BN), карбид кремния (SiS) и сплавы, такие как сплав кремния и германия. Также можно использовать органические полупроводники. В некоторых вариантах осуществления полупроводниковые материалы или даже изолирующие материалы могут быть обработаны так, чтобы сделать их электропроводными (или так, чтобы они имели более высокую проводимость). Пример представляет собой кремний, который легирован до состояния вырождения бором. В дополнение к пористым полупроводниковым подложкам также могут использоваться пористые проводниковые подложки в качестве ЕС, включая в себя, в некоторых вариантах осуществления, подложки, состоящей из углерода или из металлов, таких как медь, алюминий, никель, кальций, вольфрам, молибден и марганец.

Вытравливание, используемое для получения пористых структур, также может быть выполнено, используя электрохимическое вытравливание, которое позволяет использовать разбавленную смесь HF и спирта для формирования нанометрических пор, которые могут продолжаться через существенный участок подложки. Например, пористая структура, такая как пористая полупроводниковая структура 110 или 120 может быть приготовлена путем применения технологии электрохимического вытравливания для пластины из твердого кремния, имеющей исходное удельное сопротивление 0,7 миллиома на сантиметр (мОм·см), используя, в качестве травильного раствора одну из смесей HF, упомянутых выше. Может использоваться плотность тока в диапазоне приблизительно 25 миллиампер на квадратный сантиметр (мА/см2) до 500 мА/см2 (компонент площади в этих значениях относится к площади подложки перед формированием пор).

В представленном выше описании была сделана ссылка на пористые структуры, в соответствии с вариантами осуществления изобретения. Эти пористые структуры, как упомянуто, могут быть сформированы в различных материалах, включающих в себя кремний (в других формах, включающих в себя кремний металлургического сорта, монокристаллический кремний, поликристаллический кремний и кремний на изоляторе) германий, GaAs, InP, BN, CdTe, олово, медь, алюминий, никель, кальций, вольфрам, молибден, марганец, карбид кремния, органические полупроводники и кремний-германиевые сплавы. Материал, из которого может быть изготовлена пористая структура, может быть, по меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления, легирован элементами, которые увеличивают ее электропроводность; что может быть выполнено, используя стандартные технологии, известные в данной области техники. В одном варианте осуществления материал, в котором формируют пористую структуру, представляет собой кремний, и легирующее вещество представляет собой бор, который может быть внедрен в кремний в концентрации, например, 1019 атомов/см3. Другие возможные легирующие примеси включают в себя фосфор и мышьяк (хотя эти и другие легирующие примеси n-типа требуют процесса освещения во время вытравливания, что не требуется для легирующих примесей р-типа).

Варианты осуществления изобретения, которые основаны на электрохимическом вытравливании, в качестве технологии формирования каналов, имеют другую причину внедрения легирующих примесей в материал, из которого должна быть изготовлена пористая структура. В случае, когда используется кремний и травильный раствор HF, считается, что высокое электрическое поле притягивает дырки в местах дефектов и на кончике пор, что способствует реакции между кремнием и фтором из травильного раствора. Считается, что в процессе происходит формирование молекул SiF4 в жидкой форме. SiF4 выталкивается и, в конечном итоге, вымывается из каналов, оставляя атомы водорода, которые соединяют боковые стенки и также формируется Н2, который затем выходит пузырьками в виде газа. Некоторые атомы водорода остаются; и они соединяются с остающимися атомами кремния. В таком процессе вытравливается (анезотропически) канал, ведущий вниз, в отличие от продолжающегося поперечно изотропного материала (который просто полировал бы поверхность, не формируя каналы). Дополнительные детали для лучшего понимания представлены ниже (хотя следует упомянуть, что эти точные детали механизма формирования пористого кремния остаются, по меньшей мере, в некоторой степени, неясными).

В общих чертах, во время формирования канала, прямое растворение полупроводника практически всегда заканчивается окислением с последующим растворением оксида. Травильный раствор (например, HF) поэтому должен обладать способностью растворения оксида. Вторая предпосылка для реакции растворения и, таким образом, формирования канала в полупроводнике представляет собой доступность электронных дырок. Поверхность кремния, находящаяся в контакте с водными растворами для HF, становится насыщенной водородом, обеднена электронными дырками и проявляет тенденцию быть химически неактивной в отношении электролита (это защищает боковые стенки канала во время процесса вытравливания). Если напряжение будет приложено к электродам, дырки, присутствующие в кремниевой подложке, начнут мигрировать в направлении поверхности раздела между электролитом и кремнием. На этой границе раздела дырка удаляет одну связь кремния и, таким образом, делает один атом кремния в большей степени подверженным взаимодействию с электролитом. В конечном итоге, атом кремния переносится в раствор. Электрод разлагается на области с оптимальной плотностью тока, и каналы формируются в областях, в которых практически отсутствует плотность тока. В соответствии с разными моделями, инициирование роста канала может начаться на микрополостях, на структурных дефектах, механически напряженных областях, или в местах локальных возмущений поля поверхностного потенциала.

Обращаясь снова к фиг.1 и 2, структура 100 аккумулирования энергии дополнительно содержит (в варианте осуществления, показанном на фиг.1) электропроводное покрытие 140 на, по меньшей мере, участке пористой структуры и, по меньшей мере, в некоторых из каналов 111 и/или каналов 121. Такое электропроводное покрытие может быть необходимым для поддержания или улучшения проводимости пористой структуры, что также может снизить ESR, улучшая, таким образом, рабочие характеристики. Например, устройство, имеющее более низкое ESR, позволяет передавать большую мощность (что может быть выражено в большем ускорении, большем количестве лошадиных сил и т.д.). В отличие от этого, большее значение ESR (состояние, которое часто преобладает внутри типичной батареи) ограничивает количество доступной энергии, по меньшей мере, частично, вследствие того факта, что большая часть энергии расходуется впустую в виде выделяемого тепла, что представляет собой ключевой момент, как в отношении долгосрочных рабочих характеристик, так и для безопасности.

На фиг.1 и 2 показан электролит 150, который приводит к повышению EDL, как пояснялось выше. Электролит 150 (а также другие электролиты, описанные здесь), представлен на чертежах, как случайно размещенные круги. Это представление предназначено для передачи той идеи, что электролит представляет собой вещество (жидкое или твердое, включающее в себя гелеобразные материалы), содержащие свободные ионные носители заряда. Круги были выбраны для удобства и не предназначены для внесения какого-либо ограничения в отношении компонентов или качества электролита, включая в себя любое ограничение в отношении размера, формы или количества ионных носителей заряда.

После введения электролита 150 формируется двойной электрический слой в каналах пористой структуры, как схематично представлено на фиг.3. На этой фигуре двойной электрический слой 330 был сформирован в одном из каналов 111. EDL 330 сформирован из двух компонентов: электрический заряд на боковых стенках канала 111 (показан, как положительный на фиг.3, но который в других вариантах осуществления мог быть отрицательным); и свободные ионные носители заряда в электролите. EDL 330, таким образом, обеспечивает разделение заряда, которое необходимо для функционирования конденсатора. Как пояснялось выше, большая емкость и, следовательно, большой потенциал аккумулирования энергии конденсаторов EDL частично возникают из-за малого (приблизительно 1 нанометр (нм)) расстояния разделения между ионными заряженными частицами электролита и поверхностным зарядом электрода.

Следует отметить, что на фиг.1 и фиг.2 представления пористых структур чрезвычайно идеализированы в том, что, в качестве только одного примера, все каналы 111 и 121 показаны как продолжающиеся только вертикально. В реальности каналы могут отклоняться во множестве направлений, формируя запутанную, разупорядоченную структуру, которая может выглядеть в определенной степени, как пористая структура, показанная на фиг.4а и 4b.

На фиг.4а и 4б показано изображение сканирующего электронного микроскопа (SEM), соответственно, поверхности и среза в поперечном сечении пористой структуры 400 (в данном случае пористого кремния). Как представлено, пористая структура 400 содержит множество каналов 411. Следует понимать, что каналы 411, вероятно, перекручиваются и поворачиваются вдоль их длины таким образом, что одиночный канал может иметь как вертикальный, так и горизонтальный участки, так же, как участки, которые не являются ни полностью вертикальными, ни полностью горизонтальными, но находятся в некотором промежуточном положении между этими положениями. Следует отметить, что на фиг.4б, каналы продолжаются рядом с нижним участком, но несколько не достигают этого участка вытравленной структуры, оставляя, таким образом, уровень 402 не вытравленного кремния под каналами. В одном варианте осуществления, не вытравленный слой 402 действует, как опорная структура для пористой структуры 400 (и для соответствующего устройства аккумулирования энергии, которое не показано), и, таким образом, эквивалентен опорной структуре 102. В некоторых вариантах осуществления, как упомянуто выше, опорная структура может быть исключена.

Процесс вытравливания, описанный ранее, используются для формирования пористого кремния, в результате чего получается поверхность, которая первоначально покрыта веществами, содержащими кремний-водород. Десорбция такого водорода с течением времени приводит к сужению промежутка в решетке и, таким образом, к возникновению механического напряжения, которое может привести к растрескиванию пористой области. Корреляция между десорбцией водорода и механическим напряжением была экспериментально определена во время теплового отжига в диапазоне от 300 до 400° Цельсия (°С). Кроме того, старение пористой поверхности кремния в атмосфере, в частности, которое происходит при тепловой обработке, преобразует его в двуокись кремния. Помимо прочих причин, это является нежелательным, поскольку двуокись кремния представляет собой электрический изолятор; формирует последовательно включенную емкость, которая уменьшает общую емкость; и формирует нестабильность с электролитом, поскольку ее количество увеличивается с течением времени.

Проблемы, возникающие в результате десорбции водорода, могут быть уменьшены путем ограничения глубины пор до приблизительно 10 микрометров ("микрон" или "мкм"), но такой подход ограничивает общую энергию, сохраненную в ЕС на основе пористого кремния, и это увеличивает стоимость процесса. Варианты осуществления изобретения направлены на решение проблемы десорбции водорода путем электрохимической обработки поверхности для удаления водорода и пассивации поверхности слоем пассивации (например, электропроводной пленки), защищая, таким образом, поверхность, улучшая (снижая) ESR и обеспечивая формирование надежного и стабильного устройства.

На фиг.5 показан вид в поперечном сечении участка устройства 500 аккумулирования энергии, в соответствии с вариантом осуществления изобретения. Устройство 500 аккумулирования энергии аналогично структуре 100 аккумулирования энергии на фиг.1 и 2 и имеет множество одинаковых с ней характеристик, но показано в более крупном масштабе для того, чтобы более четко показать определенные структурные детали, которые будут описаны ниже.

Как показано на фиг.5, устройство 500 аккумулирования энергии включает в себя электрод 510 (эквивалентный электропроводной структуре 110 структуры 100 аккумулирования энергии) и электрод 520 (эквивалентен электропроводной структуре 120 структуры 100 аккумулирования энергии), который отделен сепаратором 530 (эквивалентен сепаратору 130 структуры 100 аккумулирования энергии). По меньшей мере, один из электродов 510 и 520 выполнен из пористого кремния. Электрод 510 имеет поверхность 511 и содержит множество каналов 512 (только один из которых показан), которые содержат электролит 514, и пористая структура 520 полупроводника имеет поверхность 521 и содержит множество каналов 522, которые содержат электролит 524. В представленном варианте осуществления поверхности 511 и 521 каждая содержит слой 535 пассивации. В других (непоказанных) вариантах осуществления, возможно, только одна из этих поверхностей содержит слой пассивации; что позволяет (или что учитывает) возможность того, что: (1) два электрода могут быть выполнены из разных материалов; и (2) два электрода могут быть пассивированы по-разному (например, используя различные материалы и/или технологии), при этом один из них, возможно, не будет пассивирован вообще.

В одном варианте осуществления слой 535 пассивации содержит множество связей Si-C. Эти связи Si-C могут включать в себя регулярные ковалентные связи между атомами Si-C (кремния) и атомами С (углерода), а также ионные связи и другие взаимодействия, такие как силы Ван-дер-Ваальса. Слово "связь" (или "связи"), используемое здесь, включает в себя все из этих взаимодействий, а также любые другие, которые позволяют удерживать соответствующие частицы или соединения на месте. Такие соединения (и другие параметры, такие как процент слоя пассивации, который они представляют) могут быть детектированы, используя технологии анализа, такие как инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR). Например, слой 535 пассивации может быть сформирован в ходе таких процессов, как карбонизация, гидрокарбонизация, гидросилилирование и т.п., как дополнительно описано ниже.

Следует отметить, что слой пассивации, состоящий из связей Si-C, мог бы быть очень стабильным, настолько стабильным, что было бы трудно нанести друг