Способ инструментальной фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отдела позвоночника к тазу при различных заболеваниях позвоночника

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к травматологии и ортопедии и может быть применимо для инструментальной фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отдела позвоночника к тазу при различных заболеваниях позвоночника. Производят разрез кожи по линии остистых отростков, при этом верхнюю точку разреза определяют в зависимости от выявленной патологии, а нижнюю точку разреза осуществляют до уровня второго или ниже крестцовых позвонков. Обнажают костную ткань задних отделов позвонков. На позвонки с обеих сторон устанавливают фиксирующие элементы. Обнажают костную ткань задней и средней трети гребней подвздошных костей с обеих сторон. Частично обнажают наружную и внутреннюю поверхности крыльев подвздошных костей. Осуществляют сборку устройства для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу. 30 ил.

Реферат

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в ортопедии, нейрохирургии, в том числе нейроортопедии, травматологии и вертебрологии.

Оно предназначено для операций, производимых из дорсального (заднего) доступа, преимущественно для выполнения позвоночно-тазовой фиксации при условии максимальной безопасности и обеспечения максимальной стабильности позвоночно-тазовой фиксации. Использование показано, в первую очередь, при нарушении позвоночно-тазовой стабильности, опорной функции таза, в том числе при нейрогенных сколиозах, деформациях при нейрофиброматозе, врожденных сколиозах, опухолях и аномалиях развития позвоночника и таза.

Известно два основных способа выполнения позвоночно-тазовой фиксации.

Первый способ, при котором установленные на позвоночнике фиксирующие элементы (крючки, проволока, винты) фиксируют к крыльям таза при помощи специально изогнутых контурированных стержней, которые могут как внедряться в крылья таза, так и упираться на них сверху (Khaled М. Kebaish Sacropelvic Fixation Techniques and Complications // Spine, 2010, Vol. 35, N 25, pp. 2245-2251; Michael W. Peelle, Lawrence G. Lenke, Keith H. Bridwell, Brenda Sides Comparison of Pelvic Fixation Techniques in Neuromuscular Spinal Deformity Correction: Galveston Rod Versus Iliac and Lumbosacral Screws // Spine, 2006, Vol. 31, N 20, pp. 2392-2398).

Второй способ, при котором в кости таза устанавливают винты, которые соединяются через стержни с установленными на позвоночнике фиксирующими элементами (крючки, проволока, винты) (Khaled М. Kebaish Sacropelvic Fixation Techniques and Complications // Spine 2010 Vol 35, N 25, pp 2245-2251; Michael W. Peelle, Lawrence G. Lenke, Keith H. Bridwell, Brenda Sides Comparison of Pelvic Fixation Techniques in Neuromuscular Spinal Deformity Correction: Galveston Rod Versus Iliac and Lumbosacral Screws // Spine, 2006, Vol. 31, N 20, pp. 2392-2398; патент РФ №2271165, приоритет 12.05.2003).

Недостатком первого способа фиксации является отсутствие достаточной стабильности фиксации к тазу, микроподвижность. В обоих способах фиксации высок риск развития несостоятельности костной ткани в месте упора устройства в связи с малой площадью контакта и большой нагрузкой (он его может просто продавить), в связи с чем высокий риск смещения фиксирующих элементов, недостаточность осевой фиксации. Кроме этого, возможны переломы стержня вследствие большой прилагаемой к нему нагрузки.

Ближайшим аналогом является способ инструментальной фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отдела позвоночника к тазу (Allen В. Jr., Ferguson R. The Galveston Technique of Pelvic Fixation with L-Rod Instrumentation of The Spine // Spine, 1984, Vol. 9, N 4, pp. 388-394).

Преимуществом способа является относительная простота установки, использование стандартных фиксирующих элементов, широко используемых в современной хирургии позвоночника.

Недостатком его является отсутствие достаточной стабильности фиксации к тазу, микроподвижность, возможность развития несостоятельности костной ткани в месте упора устройства в связи с малой площадью контакта и большой нагрузкой (он его может просто продавить), высокий риск смещения фиксирующих элементов, недостаточность осевой фиксации. Кроме этого, возможны переломы стержня вследствие большой прилагаемой к нему нагрузки.

Технической задачей заявленного изобретения является повышение эффективности выполнения позвоночно-тазовой фиксации при различных патологических состояниях (декомпенсация баланса туловища при нейрогенных деформациях позвоночника с перекосом таза и позвоночно-тазовая нестабильность, нарушение опорной функции крестца и таза при различных врожденных аномалиях, опухолевых и опухолево-подобных заболеваниях или после различных оперативных вмешательств). При врожденных аномалиях развития позвоночника и таза, нейрогенных сколиозах, нейрофиброматозе и других заболеваниях (патологических процессах) кости таза зачастую истончены и не позволяют проводить фиксацию винтами, стержнями или другими способами.

Технический результат достигается тем, что способ инструментальной фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отдела позвоночника к тазу при различных заболеваниях позвоночника осуществляется путем использования устройства для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу, содержащего сборку из множества фиксирующих элементов, расположенных один над другим, и, по меньшей мере, один стержень или проволоку, соединяющие эти фиксирующие элементы, а также приспособление (3) для прикрепления сборки к тазу, причем приспособление (3) для прикрепления сборки к тазу включает пару опорных фиксирующих элементов (4), каждый из которых представляет собой протяженное тело (5), имеющее углубление (6), протяженное вдоль длины протяженного тела (5), причем контактная поверхность (14) углубления (6) предназначена для соприкосновения с, по меньшей мере, частью наружной и внутренней поверхностей крыла подвздошной кости и, по меньшей мере, с частью гребня подвздошной кости, причем каждый опорный фиксирующий элемент (4) снабжен, по меньшей мере, одним фиксирующим средством, в фиксирующей позиции распространяющимся в пространство, образованное контактной поверхностью (14) углубления (6), при этом фиксирующее средство содержит винт (34) с головкой (35) и выполненное в опорном фиксирующем элементе (4) сквозное отверстие (15) под него, причем пара опорных фиксирующих элементов (16) и (17) соединены между собой с возможностью поворота и сдвига, а на каждом опорном фиксирующем элементе имеются стяжные хомуты (19), причем протяженный элемент (18) представляет собой цилиндр (20), концы (21) которого смонтированы в отверстиях стяжных хомутов (19) с возможностью затяга, при этом центральная часть (23) посредством дополнительных соединительных деталей (24) соединена со сборкой (2), а каждая дополнительная соединительная деталь (24) содержит хомут (25) с возможностью затяга, отверстие (26) которого охватывает цилиндр (20), и углубление (27) для установки конца стержня или проволоки (28) сборки (2), поперек которой в дополнительной соединительной детали (24) выполнено отверстие (29) с резьбой (30), в которое ввинчен винт (31) с возможностью упора торцом (32) в стержень или проволоку (28) сборки (2), при этом опорные фиксирующие элементы (4) изготовлены на основе предварительно выполненной трехмерной модели таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника на основании компьютерной томографии, и включает следующие операционные этапы:

- разрез кожи по линии остистых отростков, при этом верхнюю точку разреза определяют в зависимости от выявленной патологии, а нижнюю точку разреза осуществляют до уровня второго или ниже крестцовых позвонков;

- обнажают костную ткань задних отделов позвонков;

- на позвонки с обеих сторон устанавливают фиксирующие элементы, такие как винты, крючки, проволоку, ленту из полимерных материалов и другие;

- обнажают костную ткань задней и средней трети гребней подвздошных костей с обеих сторон;

- частично обнажают наружную и внутреннюю поверхности крыльев подвздошных костей;

- осуществляют сборку устройства (1) для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу, для чего

- на цилиндр 20 насаживают отверстиями 26 две дополнительные соединительные детали 24, сдвигая их к центру цилиндра 20,

- левый и правый концы 21 цилиндра 20 вставляют в отверстия 22 стяжного хомута 19 соответственно левого 16 и правого 17 опорного фиксирующего элемента,

- после этого на гребни левой и правой подвздошных костей устанавливают левый опорный фиксирующий элемент 16 и правый опорный фиксирующий элемент 17 соответственно,

- в сквозные отверстия на левом опорном фиксирующем элементе 16 и правом опорном фиксирующем элементе 17 устанавливают и ввинчивают винты 34 для закрепления их на подвздошной кости,

- на установленные на позвонках фиксирующие элементы с обеих сторон укладывают и фиксируют отмоделированные стержни (проволоки) соответствующей длины, причем нижние концы (противоположные от головы) стержней 28 укладывают в углубления 27 дополнительных соединительных деталей 24,

- после этого стержни (проволоки) фиксируют в углублениях 27 дополнительных соединительных деталей 24 при помощи винтов 31,

- производят затяжку стяжных хомутов 19 и хомутов 25 дополнительных соединительных деталей 24 винтами 33,

- после установки устройства (1) для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу, осуществляют промывку, гемостаз, дренирование и ушивание раны.

Данная совокупность общих существенных признаков представляет собой сущность заявляемого изобретения. Она необходима и достаточна во всех случаях его реализации.

Такое техническое решение имеет следующие преимущества по сравнению с прототипом:

- высокая стабильность фиксации к тазу,

- большая площадь опоры на кости таза и, как следствие, возможность выдерживать большие нагрузки без развития нестабильности и разрушения костной ткани;

- возможность использования при различных аномалиях таза и пояснично-крестцового отдела;

- возможность использования при несостоятельности ранее проведенной хирургической позвоночно-тазовой фиксации.

Данный способ характеризуется также относительной простотой проведения операции.

Опорные фиксирующие элементы могут быть изготовлены на основе предварительно выполненной трехмерной модели таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника на основании компьютерной томографии. Это дает возможность изготовления наиболее точных анатомически сопоставимых опорных элементов и устройства в целом, что, в свою очередь, позволяет достигать максимальной степени стабильности фиксации, проводить предоперационное планирование, облегчить ход операции, уменьшить время и травматичность операции.

В заключение данного раздела описания следует отметить, что в целом преимущество настоящего изобретения заключается в расширении возможности осуществления хирургической помощи пациентам с тяжелыми деформациями позвоночника и позвоночно-тазовой нестабильности, в том числе на фоне нейромышечных заболеваний, аномалий развития позвоночника и таза, слабости костной ткани и наличия дефектов после ранее проведенных операций.

Способ по изобретению позволяет выполнять позвоночно-тазовую фиксацию путем комбинирования со стандартными общепринятыми современными металлоконструкциями для фиксации позвоночника.

Важным преимуществом изобретения является также то, что способ может применяться травматологами-ортопедами и нейрохирургами без длительного специального обучения и с использованием стандартного оборудования в операционных, предназначенных для выполнения операций на позвоночнике. В результате использования данного способа благодаря достижению стабильной позвоночно-тазовой фиксации возможно исключение необходимости длительного постельного периода и проведение ранней реабилитации пациентов.

Помимо приведенного варианта способа возможны и другие многочисленные его модификации, охватываемые приведенной формулой изобретения.

Изобретение поясняется чертежами.

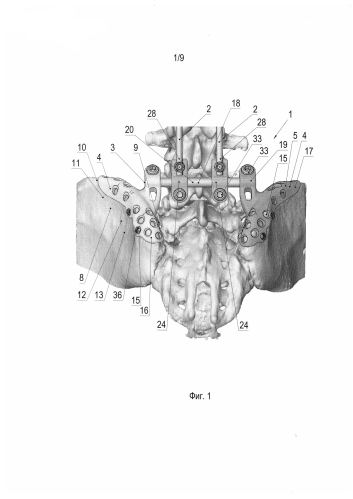

На фиг. 1 изображено заявленное реализующее заявленный способ устройство в сборе с вариантом установки на тазе, аксонометрия.

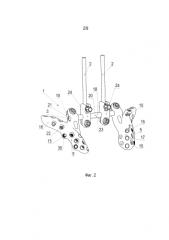

На фиг. 2 изображено реализующее заявленный способ устройство в сборе, аксонометрия.

На фиг. 3 изображено реализующее заявленный способ устройство в сборе на виде сзади.

На фиг. 4 - то же, сечение по А-А на фиг. 3, в сборке со стяжным хомутом, цилиндром и винтом.

На фиг. 5 - то же, сечение по Б-Б на фиг. 3, в сборке с дополнительной соединительной деталью, винтом хомута, винтом, фиксирующим стержень или проволоку сборки, и стержень или проволока сборки.

На фиг. 6 - то же, вид сбоку по стрелке В на фиг. 3, аксонометрия.

На фиг. 7 - то же, сечение по Г-Г на фиг. 3, в сборке с дополнительной соединительной деталью, винтом и стержнем или проволокой сборки.

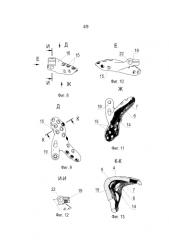

На фиг. 8 изображен левый опорный фиксирующий элемент, вид сверху, аксонометрия.

На фиг. 9 - то же, вид по стрелке Д на фиг. 8, аксонометрия.

На фиг. 10 - то же, вид по стрелке Е на фиг. 8, аксонометрия.

На фиг. 11 - то же, вид спереди по стрелке Ж на фиг. 8, аксонометрия.

На фиг. 12 - то же, сечение по И-И на фиг. 8.

На фиг. 13 - то же, сечение по К-К на фиг. 9.

На фиг. 14 изображен цилиндр, продольный вид.

На фиг. 15 - то же, вид сбоку по стрелке Л на фиг. 14.

На фиг. 16 - изображен цилиндр, аксонометрия.

На фиг. 17 изображена дополнительная соединительная деталь, вид сбоку.

На фиг. 18 - то же, вид по стрелке М на фиг. 17.

На фиг. 19- то же, сечение по Н-Н на фиг. 17.

На фиг. 20 изображен винт для фиксации стержня или проволоки сборки.

На фиг. 21 изображена дополнительная соединительная деталь, вид сбоку.

На фиг. 22 - то же, вид по стрелке О.

На фиг. 23 - то же, сечение по П-П на фиг.21.

На фиг. 24 изображен винт для фиксации стержня или проволоки сборки, аксонометрия;

На фиг. 25 изображен винт хомута.

На фиг. 26 - то же, вид по стрелке Р на фиг. 25.

На фиг. 27 изображен винт хомута сбоку с частичным вырывом по сечению С-С

на фиг. 26.

На фиг. 28 изображен винт хомута, аксонометрия.

На фиг. 29 изображен винт, аксонометрия;

На фиг. 30 изображен установленный на гребне опорный фиксирующий элемент с фиксирующим винтом (поперечное сечение).

Реализующее заявленный способ устройство 1 для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу включает сборку из множества фиксирующих элементов, расположенных один над другим (на фигурах не показана, т.к. не является предметом изобретения), и, по меньшей мере, один стержень 2 или проволока, соединяющие эти фиксирующие элементы (фиг. 1 - фиг. 6). Кроме того, заявленное устройство включает приспособление 3 для прикрепления сборки к тазу. Приспособление 3 для прикрепления сборки к тазу содержит опорные фиксирующие элементы 4 (фиг. 1 - фиг. 3, фиг. 6, фиг. 8 - фиг. 11). Каждый опорный фиксирующий элемент 4 представляет собой протяженное тело 5, имеющее одно углубление 6, в поперечном сечении протяженное на всю длину тела 5 (фиг. 6). Контактная поверхность 7 углубления 6 предназначена для соприкосновения с, по меньшей мере, частью наружной 8, внутренней 9 и верхней 10 поверхностей гребня 11 крыла 12 подвздошной кости 13 (фиг. 1).

Опорный фиксирующий элемент 4 снабжен, по меньшей мере, одним фиксирующим средством, в фиксирующей позиции распространяющимся в пространство 14, образованное контактной поверхностью углубления (фиг. 6).

Заявитель разработал множество таких конструкций. Наиболее оптимальная конструкция фиксирующего средства содержит винт 34 (фиг. 29) и выполненное в опорном фиксирующем элементе 4 сквозное отверстие 15 под него (фиг. 1, фиг. 6). Для дополнительной фиксации опорного фиксирующего элемента 4 на подвздошной кости достаточно винт вставить в отверстие 15 и ввинтить в кость.

Как отмечено выше, заявитель иллюстрирует изобретение на примере варианта использования пары опорных фиксирующих элементов 4 (см. следующий абзац и далее).

Устройство, изображенное на фигурах, содержит пару опорных фиксирующих элементов 4, а именно левый опорный фиксирующий элемент 16 и правый опорный фиксирующий элемент 17, соединенные между собой посредством протяженного элемента 18. Протяженных элементов может быть два и более двух в зависимости от конструкции приспособления для прикрепления сборки к тазу.

Пара опорных фиксирующих элементов 16 и 17 соединены между собой с возможностью поворота и сдвига. Заявитель разработал несколько вариантов такой конструкции.

Наиболее оптимальным, по мнению заявителя, является следующий.

На каждом опорном фиксирующем элементе 4 имеются стяжные хомуты 19, а протяженный элемент 18 представляет собой цилиндр 20, концы 21 (фиг. 16) которого смонтированы в отверстиях 22 (фиг. 10) стяжных хомутов 19 (фиг. 4) с возможностью затяга, а центральная часть 23 (фиг. 14) посредством дополнительных соединительных деталей 24 соединена со сборкой 2.

Каждая дополнительная соединительная деталь 24 содержит хомут 25 (фиг. 5, фиг. 18) с возможностью затяга, отверстие 26 которого охватывает цилиндр 20, и углубление 27 для установки конца стержня или проволоки 28 сборки 2, поперек которой в дополнительной соединительной детали 24 выполнено отверстие 29 с резьбой 30, в которое ввинчен винт 31 с возможностью упора торцом 32 в проволоку или стержень сборки (фиг. 7, фиг. 24).

Окончательная фиксация заявленного устройства 1 для фиксации после ее установки осуществляется при помощи винтов 33 (фиг. 1, фиг. 3, фиг. 28), при помощи которых затягиваются стяжные хомуты 19 и хомуты 25 дополнительных соединительных деталей 24.

Заявитель считает необходимым более подробно остановиться на фиксирующем средстве (фиг. 29, фиг. 30). Как отмечено выше, оно содержит винт 34 с головкой 35 и выполненное в опорном фиксирующем элементе 4 сквозное отверстие 15 под него. Сквозное отверстие 15 выполнено с резьбой 36, а винт 34 имеет дополнительную резьбу 37 под головкой 35. В опорном фиксирующем элементе 4 с противоположной стороны от сквозного отверстия 15 выполнено дополнительное сквозное отверстие 38, и в фиксирующей позиции винт 34 проходит через оба отверстия 15 и 38. При окончательной фиксации винт 34 оказывается соединенным с опорным фиксирующим элементом посредством резьбы 37 под головкой винта и резьбы 36 в сквозном отверстии 15. Так же при установке винт 34 проходит насквозь через гребень подвздошной кости и соединяется с костной тканью основной резьбовой частью 39.

Опорные фиксирующие элементы могут быть изготовлены на основе предварительно выполненной трехмерной модели таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника на основании компьютерной томографии.

Предложенное техническое решение задачи иллюстрируется на примере использования его для проведения операции: «Коррекция деформации позвоночника при помощи металлоконструкции и выполнения позвоночно-тазовой фиксации».

1. При подготовке к операции пациенту выполняют компьютерную томографию (далее - КТ) пояснично-крестцового отделов позвоночника и таза.

2. По данным, полученным при КТ, выполняется трехмерная модель пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза пациента.

3. На основании этой модели моделируется (проектируется) и изготовляется устройство 1 для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу.

4. При проведении операции пациенту под наркозом придают положение лежа на животе.

5. После обработки кожных покровов производят продольный разрез кожи по линии остистых отростков на необходимую длину.

6. Верхнюю точку со стороны головы начала разреза определяют в зависимости от патологии, а нижняя часть разреза производится до уровня второго или ниже крестцовых позвонков.

7. Рассекают последовательно подкожно-жировую клетчатку, фасцию, мышцы.

8. Обнажают (скелетируют) костную ткань задних отделов позвонков.

9. На позвонки устанавливаются фиксирующие элементы (винты, крючки, проволока, ленты из полимерных материалов и т.д.) (на фигурах не показано, поскольку общеизвестно и не является предметом изобретения).

10. Фиксирующие элементы устанавливают с обеих сторон.

11. Уровень установки фиксирующих элементов от головы, их количество и порядок установки зависят от патологии.

12. Обнажаются (скелетируются) костная ткань задней поверхности крестца до уровня второго крестцового позвонка (при необходимости и ниже).

13. Обнажают (скелетируют) костную ткань задней и средней трети гребней подвздошных костей с обеих сторон, а также частично скелетируют наружную и внутреннюю поверхности крыльев подвздошных костей на данном протяжении.

14. Производят предварительную сборку устройства 1 для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу.

15. Для этого на цилиндр 20 насаживают отверстиями 26 две дополнительные соединительные детали 24, сдвигая их к центру цилиндра 20. Левый и правый концы 21 цилиндра 20 вставляют в отверстия 22 стяжного хомута 19 соответственно левого 16 и правого 17 опорного фиксирующего элемента.

16. После этого на гребни левой и правой подвздошных костей устанавливают левый опорный фиксирующий элемент 16 и правый опорный фиксирующий элемент 17 соответственно.

17. В сквозные отверстия на левом опорном фиксирующем элементе 16 и правом опорном фиксирующем элементе 17 устанавливаются и ввинчиваются винты 34 для закрепления их на подвздошной кости. Количество и положение винтов могут быть различными и определяются в зависимости от анатомии и особенностей подвздошных костей.

18. На установленные на позвонках фиксирующие элементы с обеих сторон укладываются и фиксируются отмоделированные стержни (проволоки) соответствующей длины, причем нижние концы (противоположные от головы) стержней 28 укладывают в углубления 27 дополнительных соединительных деталей 24.

19. После этого стержни (проволока) фиксируются в углублениях 27 дополнительных соединительных деталей 24 при помощи винтов 31.

20. Производится затяжка стяжных хомутов 19 и хомутов 25 дополнительных соединительных деталей 24 винтами 33.

21. Далее производятся завершающие этапы операции (промывка, гемостаз, дренирование и ушивание раны).

Сущность изобретения поясняется клиническими примерами.

Пример 1

Больная Ф., 16 лет, поступила с диагнозом: нейрогенный паралитический левосторонний грудопоясничный сколиоз IV степени, декомпенсированный. Нижняя параплегия. Состояние после оперативного лечения.

Ранее пациентка по поводу паралитического сколиоза для коррекции деформации и устранения позвоночно-тазовой декомпенсации была оперирована.

Была выполнена коррекция деформации металлоконструкцией с выполнением позвоночно-тазовой фиксации посредством установки винтов в подвздошные кости и соединением их с вышележащей металлоконструкцией.

Через 1 год после операции пациентка отметила боли в области поясницы и таза. При обследовании на рентгенограммах и компьютерной томографии отмечена нестабильность позвоночно-тазовой фиксации, расшатывание винтов в подвздошных костях с выраженной костной резорбцией вокруг них.

В связи с нестабильностью фиксации, болевыми ощущениями пациентки и риском развития воспалительных изменений пациентке было показано проведение оперативного лечения.

Учитывая слабость костной ткани подвздошных костей и наличие дефектов в связи с установленными ранее винтами, единственным вариантом выполнения позвоночно-тазовой фиксации являлось применение заявленного устройства.

Во время операции пациентке были удалены нестабильные винты из подвздошных костей, установлены опорные фиксирующие элементы согласно изобретению, соединенные с вышележащей металлоконструкцией.

В результате операции удалось достичь стабильную позвоночно-тазовую фиксацию с купированием болевого синдрома.

Отдаленный срок наблюдения за пациенткой после операции составляет один год, позвоночно-тазовая фиксация стабильна, пациентка операцией довольна, особых жалоб не предъявляет.

Данное лечение иллюстрирует пример использования заявленного изобретения при отсутствии других вариантов выполнения позвоночно-тазовой фиксации.

Пример 2

Больная Ч., 20 лет, поступила с диагнозом: Спинальная амиотрофия. Нейрогенный паралитический левосторонний грудопоясничный сколиоз IV степени, декомпенсированный.

Пациентка в связи с нижней параплегией передвигается только на инвалидной коляске.

Нахождение пациентки в положении сидя связано с большими сложностями в связи со слабостью мышц туловища.

При этом происходит значительное усиление деформации позвоночника со сдавлением органов брюшной полости и с выраженным перекосом таза.

Применяемый для компенсации этих явлений корсет не является достаточно эффективным и вызывает целый ряд неудобств.

При обследовании на рентгенограммах выявлена тяжелая сколиотическая деформация позвоночника с выраженным перекосом таза, отмечается значительное усугубление деформации на рентгенограмме в положении сидя по сравнению с рентгенограммами, выполненными в положении лежа.

Все выше сказанное послужило показаниями для выполнения оперативного лечения.

Целью запланированного оперативного лечения является коррекция деформации позвоночника и предоставление пациентке возможности находиться в положении сидя без усугубления позвоночно-тазовой деформации и «заваливания».

Для достижения поставленной цели была выполнена операция с использованием заявленного устройства. В результате операции были достигнуты коррекция деформации позвоночника, значительное устранение перекоса таза, стабильная позвоночно-тазовая фиксация. В результате лечения пациентка может без внешних фиксирующих средств находиться длительное время в положении сидя, при этом она не отмечает «заваливания», отмечает улучшение функции внешнего дыхания, работы пищеварительной системы.

Отдаленный срок наблюдения за пациенткой после операции составляет один год, позвоночно-тазовая фиксация стабильна, пациентка операцией довольна, жалоб не предъявляет.

Данное лечение иллюстрирует наиболее типичный пример оперативного лечения.

Пример 3

Больной О., 8 лет, поступил с диагнозом: Нейрофиброматоз, вторичная деформация крестца.

У пациента родители отметили деформацию таза, нарушение походки, периодические жалобы на боли в пояснице.

При обследовании по данным рентгенографии и компьютерной томографии выявлена выраженная деформация крестца с частичным его недоразвитием, вторичного генеза на фоне давления нейрофибром.

В данном случае имелся крайне высокий риск развития перелома крестца и нарушения опорной функции таза, усугубления перекоса таза и сколиотической деформации.

Пациенту была выполнена операция с использованием заявленного изобретения. В результате был устранен перекос таза и предотвращена угроза развития перелома крестца и позвоночно-тазовой нестабильности.

Наблюдение ребенка в течение 1 года после операции показало стабильную фиксацию.

В общей сложности в группе вертебрологии ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава РФ оперировано 6 больных с использованием вышеописанного изобретения с хорошим результатом лечения.

Использование заявленного способа позволило выполнить стабильную позвоночно-тазовую фиксацию у пациентов с крайне тяжелыми деформациями, в том числе когда выполнение других видов позвоночно-тазовой фиксации не представлялось возможным.

Таким образом, использование заявленного изобретения позволяет осуществить стабильную позвоночно-тазовую фиксацию, даже в случае наличия аномалий развития крестца и таза, слабости костной ткани и наличия дефектов после ранее проведенных операций.

Способ по изобретению позволяет выполнять позвоночно-тазовую фиксацию путем комбинирования со стандартными общепринятыми современными металлоконструкциями для фиксации позвоночника.

Важным преимуществом изобретения является также то, что способ может применяться травматологами-ортопедами и нейрохирургами без дополнительного длительного специального обучения и с использованием стандартного оборудования в операционных, предназначенных для выполнения операций на позвоночнике. В результате использования данного способа благодаря достижению стабильной позвоночно-тазовой фиксации возможно исключение необходимости длительного постельного периода и проведение ранней реабилитации пациентов.

Помимо приведенного варианта способа возможны и другие многочисленные его модификации.

Эти и многочисленные другие варианты способа охватываются приведенной далее заявителем формулой изобретения.

Способ инструментальной фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отдела позвоночника к тазу при различных заболеваниях позвоночника путем использования устройства (1) для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу, содержащего сборку (2) из множества фиксирующих элементов, расположенных один над другим, и, по меньшей мере, один стержень или проволоку (28), соединяющий эти фиксирующие элементы, а также приспособление (3) для прикрепления сборки к тазу, причем приспособление (3) для прикрепления сборки к тазу включает пару опорных фиксирующих элементов (4), каждый из которых представляет собой протяженное тело (5), имеющее углубление (6), протяженное вдоль длины протяженного тела (5), причем контактная поверхность (14) углубления (6) предназначена для соприкосновения с, по меньшей мере, частью наружной и внутренней поверхностей крыла подвздошной кости и, по меньшей мере, с частью гребня подвздошной кости, причем каждый опорный фиксирующий элемент (4) снабжен, по меньшей мере, одним фиксирующим средством, в фиксирующей позиции распространяющимся в пространство, образованное контактной поверхностью (14) углубления (6),при этом фиксирующее средство содержит винт (34) с головкой (35) и выполненное в опорном фиксирующем элементе (4) сквозное отверстие (15) под него, причем пара опорных фиксирующих элементов (16) и (17) соединены между собой с возможностью поворота и сдвига, а на каждом опорном фиксирующем элементе имеются стяжные хомуты (19), причем протяженный элемент (18) представляет собой цилиндр (20), концы (21) которого смонтированы в отверстиях стяжных хомутов (19) с возможностью затяга, при этом центральная часть (23) посредством дополнительных соединительных деталей (24) соединена со сборкой (2), а каждая дополнительная соединительная деталь (24) содержит хомут (25) с возможностью затяга, отверстие (26) которого охватывает цилиндр (20), и углубление (27) для установки конца стержня или проволоки (28) сборки (2), поперек которой в дополнительной соединительной детали (24) выполнено отверстие (29) с резьбой (30), в которое ввинчен винт (31) с возможностью упора торцом (32) в стержень или проволоку (28) сборки (2), при этом опорные фиксирующие элементы (4) изготовлены на основе предварительно выполненной трехмерной модели таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника на основании компьютерной томографии,и включающий:- разрез кожи по линии остистых отростков, при этом верхнюю точку разреза определяют в зависимости от выявленной патологии, а нижнюю точку разреза осуществляют до уровня второго или ниже крестцовых позвонков;- обнажают костную ткань задних отделов позвонков;- на позвонки с обеих сторон устанавливают фиксирующие элементы, такие как винты, крючки, проволока, лента из полимерных материалов и другие;- обнажают костную ткань задней и средней трети гребней подвздошных костей с обеих сторон;- частично обнажают наружную и внутреннюю поверхности крыльев подвздошных костей;- осуществляют сборку устройства (1) для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу, для чего- на цилиндр 20 насаживают отверстиями 26 две дополнительные соединительные детали 24, сдвигая их к центру цилиндра 20,- левый и правый концы 21 цилиндра 20 вставляют в отверстия 22 стяжного хомута 19 соответственно левого 16 и правого 17 опорного фиксирующего элемента,- после этого на гребни левой и правой подвздошных костей устанавливают левый опорный фиксирующий элемент 16 и правый опорный фиксирующий элемент 17 соответственно,- в сквозные отверстия на левом опорном фиксирующем элементе 16 и правом опорном фиксирующем элементе 17 устанавливают и ввинчивают винты 34 для закрепления их на подвздошной кости,- на установленные на позвонках фиксирующие элементы с обеих сторон укладывают и фиксируют отмоделированные стержни или проволоки соответствующей длины, причем нижние концы (противоположные от головы) стержней 28 укладывают в углубления 27 дополнительных соединительных деталей 24,- после этого стержни или проволоки фиксируют в углублениях 27 дополнительных соединительных деталей 24 при помощи винтов 31,- производят затяжку стяжных хомутов 19 и хомутов 25 дополнительных соединительных деталей 24 винтами 33,- после установки устройства (1) для фиксации, по меньшей мере, части грудного и/или поясничного отделов позвоночника человека к тазу осуществляют промывку, гемостаз, дренирование и ушивание раны.