Способ снижения анодного перенапряжения при электролитическом получении алюминия

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к производству алюминия электролитическим способом на электролизерах с угольными и малорасходуемыми анодами. Способ снижения анодного перенапряжения включает подачу на анод импульсов тока высокой частоты с использованием генератора высокочастотных импульсов переменного тока и варьированием частоты импульсов тока от 104 до 108 Гц. Обеспечивается снижение удельного расхода электроэнергии при получении алюминия путем снижения анодного поверхностного перенапряжения гетерогенной реакции образования СО2 за счет дополнительного нагрева и влияния импульсов переменного тока на кинетику электродных процессов. 11 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Реферат

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролитическим способом на электролизерах с угольными и малорасходуемыми анодами.

Преимущественно изобретение может быть использовано при производстве алюминия электролизом криолитоглиноземных расплавов. Кроме того, оно может найти применение в других процессах электролиза, где необходимо снизить анодное перенапряжение реакции.

Как известно, удельный расход электроэнергии у алюминиевого электролизера рассчитывается по формуле:

где W - удельный расход электроэнергии электролизера, кВт·ч;

Uэл - среднее напряжение на электролизере, В;

k - электрохимический эквивалент алюминия, равный 0,336 г/(А·ч);

η - выход по току, доли ед.

Напряжение электролизера (Uэл) рассчитывается по формуле:

где Ер - напряжение разложения, В;

ηпа - поверхностное анодное перенапряжение, В;

ηа - анодное концентрационное перенапряжение, В;

ηк - катодное концентрационное перенапряжение, В;

I - сила тока, А;

R - сопротивление электролизера, Ом.

Среднее напряжение на электролизере составляет около 3,8-4,5 В.

Мощность (Wпa), диссипируемая за счет анодного поверхностного перенапряжения замедленной гетерогенной химической реакции ηпа и отнесенная к единице площади поверхности, находится по выражению (3):

где ηпа - поверхностное анодное перенапряжение, В;

i - плотность тока, А/м2.

Мощность, поглощаемая вследствие эффекта Пельтье (WП) на границе, рассчитывается по формуле (4):

где ε - термоэлектрический потенциал, В/К;

Т - температура, К;

i - плотность тока, А/м2.

При расчете общей мощности мощности Wпa и WП умножаются на площадь поверхности анода S.

Известна конструкция анода алюминиевого электролизера, включающая металлический токоподвод и угольную часть, расходуемую при электролизе (Баймаков Ю.В., Ветюков М.М. Электролиз расплавленных солей. М.: Металлургия, 1966. 560 с.).

Недостатком такого угольного анода является наличие высокого поверхностного перенапряжения (ηпа) гетерогенной реакции образования СО2 из углерода и хемисорбированного кислорода. Величина этого перенапряжения при промышленных плотностях тока 7000-10000 А/м2 составляет ηпа=0,4-0,7 В. Учитывая, что среднее напряжение на электролизере составляет, как правило, более 4 В, величина ηпа значительно сказывается на величине напряжения электролизера (Uэл) и, следовательно, на расходе электроэнергии (W).

Удельная мощность, выделяемая за счет анодного поверхностного перенапряжения при ηпа=0,5 В, а i=104 А/м2, составит:

а удельная мощность, поглощаемая вследствие эффекта Пельтье при ε=10-3 В/К, Т=1000 К:

Иначе говоря, на подошве анода алюминиевого электролизера действует холодильник большой мощности.

Наиболее близким к заявленному является способ снижения анодного перенапряжения гетерогенной реакции при помощи добавки в электролит солей лития. В частности, в [Rudolf P. Pawlek. Lithium in anodes and cathodes of aluminium electrolysis cell / Light Metals 1998. - 547-553 р.] указано, что добавки в анод карбоната лития снижают среднее напряжение электролизера на 50-63 мВ.

К достоинствам такого способа относят:

- снижение расхода электроэнергии за счет снижения анодного перенапряжения;

- повышение выхода по току.

Недостатками способа являются:

- высокая стоимость солей лития;

- повышенное образование осадков вследствие снижения растворимости глинозема.

Основная задача предлагаемого изобретения заключается в снижении анодного перенапряжения и, как следствие, в снижении удельного расхода электроэнергии на алюминиевом электролизере.

Другой задачей изобретения является компенсация поглощаемой теплоты Пельтье между анодом и электролитом.

Технический результат заключается в снижении поверхностного перенапряжения гетерогенной реакции образования СО2 за счет дополнительного нагрева и влияния импульсов тока на кинетику электродных процессов.

Осуществить такой локальный нагрев можно путем подачи переменного тока с учетом его прохождения не по всему поперечному сечению угольной части, а по ее поверхности. Как известно, явление, когда плотность тока максимальна у поверхности проводника и минимальна в центре, называется скин-эффектом (Матвеев A.M. Электричество и магнетизм: Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1983. - 463 с.) и зависит от частоты тока. Характеристикой скин-эффекта является глубина проникновения тока в проводник, называемая толщиной скин-слоя. Толщина скин-слоя (Δ) рассчитывается по формуле (3) (Николаев Е.Н., Коротин И.М. Термическая обработка металлов токами высокой частоты: Учебник для техн. училищ. - 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1984. - 207 с.).

где ρ - удельное сопротивление, Ом·м;

µ - магнитная проницаемость среды, Гн/м;

f - частота питающего переменного тока, Гц.

Например, для меди толщина скин-слоя при f=104 Гц равна 4 мм, а при f=106 Гц Δ=0,4 мм. Для углерода при f=10-4 Гц Δ=1 мм, а при f=106 Гц Δ=0,39 мм.

Мощность (ΔР), выделяемую в расчете на площадь 1 м2 за счет прохождения переменного тока, находим по формуле (4):

где I 0 2 - суммарный ток (называемый настил вихревого тока, приходящийся на каждый погонный сантиметр ширины поверхности).

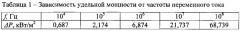

Принимая значение суммарного тока постоянным 1000 А/м2, ρ углерода равным 0,000045 Ом·м, µ углерода 0,000105 Гн/м, при различных частотах переменного тока получим следующие значения удельной мощности (таблица 1).

Для достижения поставленной цели заявляемый способ обработки поверхности угольных анодов, используемых в электролитическом способе получения алюминия, содержит следующую совокупность существенных признаков: анод алюминиевого электролизера, имеющий металлический токоподвод и расходуемую угольную часть, генератор высокочастотного переменного тока.

Совокупность указанных общих и существенных признаков дополняют, развивают и уточняют следующие частные отличительные признаки, приведенные ниже в формуле изобретения:

- частота импульсов переменного тока для достижения достаточной удельной мощности будет изменяться от 104 до 108 Гц;

- импульсы переменного тока имеют различную форму, длительность, амплитуду, частоту следования, а также фазовые соотношения в последовательности импульсов. Для реализации данного пункта используется специальный генератор, имеющий соответствующие возможности;

- обработка угольной части анода высокочастотным током осуществляется постоянно или периодически по заранее установленной программе, для этого предусматривается внедрение соответствующих алгоритмов управления в автоматическую систему управления (АСУ) электролизом;

- для создания скин-эффекта на поверхности угольной части анода необходимо установить один или несколько дополнительных электродов;

- подключение угольной части анода к генератору высокочастотного тока может осуществляться с помощью специальных контактов;

- генератор может быть подключен к конструкционным элементам электролизера, последние при этом должны иметь соответствующие контакты.

Для реализации п. 1 формулы изобретения в угольную часть анода устанавливается дополнительный электрод для подвода переменного тока либо используются специальные контакты или генератор высокочастотного тока подключается напрямую к конструкционным элементам электролизера. При электролизе с помощью генератора высокочастотного тока подаются импульсы, обеспечивающие скин-эффект в угольной части анода.

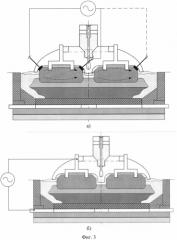

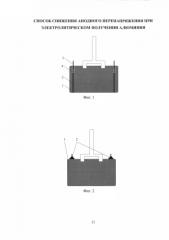

Сущность изобретения поясняется фиг. 1-3.

На фиг. 1 изображена схема установки дополнительных электродов. В угольной части анода алюминиевого электролизера 1 располагаются электрод из проводящего материала 2, снабженный контактом 3, для соединения с генератором переменного тока высокой частоты, заключенный в оболочку 4 из непроводящего материала, причем последняя имеет длину, равную длине ожидаемого огарка, остальная часть электрода (нижняя часть) не закрыта оболочкой и способствует увеличению электрической проводимости в горизонтальном направлении тока.

Фиг. 2 иллюстрирует другой вариант подключения генератора. Для реализации данного варианта вместо электродов, находящихся в угольной части анода 1, используются специальные контакты 2.

Фиг. 3 уточняет варианты подключения генератора высокочастотного тока. Фиг. 3а иллюстрирует вариант подключения генератора к аноду. Электроды располагаются так, чтобы обеспечить увеличение горизонтальной составляющей тока внутри угольной части анода. В случае если необходимо подключать два и более анодов к одному генератору, используется последовательное соединение последних. Такой вариант подключения показан пунктирной линией на рисунке. Фиг. 3б показывает возможность достижения результата при подключении к другим конструкционным элементам электролизера (анодной штанге и блюмсу).

Способ иллюстрирован схемой (фиг. 2) обработки обожженных анодов высокочастотным переменным током, подаваемым с генератора высокочастотного тока.

1. Способ электролитического производства алюминия на электролизерах с угольными анодами, заключающийся в том, что осуществляют снижение анодного перенапряжения гетерогенной реакции образования CO2 из хемисорбированного кислорода путем установки дополнительных электродов в угольную часть анода с обеспечением увеличения горизонтальной составляющей тока внутри угольной части анода и созданием скин-эффекта на ее поверхности, через которые в процессе электролиза на анод подают импульсы тока высокой частоты в диапазоне от 104 до 108 Гц, при этом для подачи импульсов тока используют генератор высокочастотного переменного тока.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что импульсы переменного тока подают различной формы, длительности, амплитуды и фазовых соотношений в последовательности импульсов.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу импульсов тока высокой частоты ведут постоянно или периодически по заданной программе.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют дополнительные электроды из проводящего материала, частично заключенного в оболочку из непроводящего материала и имеющего электрический контакт.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительные электроды и электрические контакты выполняют из различных материалов.

6. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют дополнительные электроды из проводящих веществ, способных утилизироваться при электролизе.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что используют дополнительные электроды из углеродного материала, например графита.

8. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве непроводящего материала оболочки используют вещества, способные утилизироваться при электролизе.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в качестве непроводящего материала оболочки используют оксид алюминия, например алунд.

10. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительные электроды устанавливают в количестве 1, 2 или 4.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что угольную часть анода алюминиевого электролизера подключают к генератору высокочастотного переменного тока с использованием контактов-присосок.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что генератор высокочастотного тока подключают к анодным штангам и блюмсам электролизера.