Способ определения координат фотографируемых с космического аппарата земных объектов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к космической технике и может быть использовано при опознавании фотографируемых с космического аппарата (КА) объектов. Технический результат изобретения заключается в оперативном, надежном и точном опознавании любых фотографируемых объектов даже при неизвестной ориентации съемочной системы. Способ определения координат фотографируемых с космического аппарата земных объектов включает регистрацию объекта на снимке и идентификацию характерного объекта. При этом выбирают и идентифицируют на снимке не менее четырех характерных объектов, не лежащих на одной прямой, последовательно фиксируют один из выбранных и идентифицированных объектов и фиксируют направления из него на снимке и карте на остальные выбранные объекты и опознаваемый фотографируемый объект. Также фиксируют пересечения направлений из выбранных объектов на опознаваемый фотографируемый объект на карте и определяют координаты опознаваемого фотографируемого объекта снимка как среднее значение координат пересечения на карте фиксированных направлений на опознаваемый фотографируемый объект. 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при опознавании фотографируемых с космического аппарата (КА) объектов.

Космические съемки играют все возрастающую роль в различных научных и прикладных областях. Для использования получаемых снимков необходимо уметь опознавать изображенные на них объекты. Чаще всего фотографирование осуществляется съемочными системами, жестко закрепленными на борту КА. Современные КА могут наводиться на заданные районы наблюдения с точностью десятков угловых секунд [1] А.И. Бакланов «Анализ состояния и тенденции развития систем наблюдения высокого и сверхвысокого разрешения. // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, №2, 2010 г.

Положение КА на орбите определяется с помощью спутниковых навигационных систем с точностью 10-15 метров [2] Б.Б. Серапинас. Глобальные системы позиционирования: Учеб. Изд., - М.: ИКФ «Каталог», 2002 г. Это позволяет определить с высокой точностью фотографируемый район и затем с помощью карты опознать сфотографированные объекты.

В ряде случаев данный способ определения координат фотографируемых объектов не может быть применен. Например, при низкой точности ориентации КА или низкой точности знания углового положения съемочной системы относительно осей КА. Это может возникнуть при появлении нештатной ситуации на автоматическом КА или при выполнении съемки ручными камерами космонавтами с пилотируемого корабля или орбитальной станции.

При съемке ручными камерами ориентация съемочной системы не известна. Это затрудняет опознавание не только фотографируемых объектов, но и даже фотографируемых районов. Вместе с тем съемка ручными камерами широко используется космонавтами, особенно в длительных полетах на орбитальных станциях [3] В.В. Лебедев. Материалы научных исследований бортинженера «Союз Т-5» - «Салют-7» - «Прогресс». М., «Наука, 2001 г., 347 с.

Известен способ определения координат фотографируемых с космического аппарата земных объектов, включающий регистрацию объекта на снимке и идентификацию характерного объекта [3] В.В. Лебедев. Материалы научных исследований бортинженера «Союз Т-5» - «Салют-7» - «Прогресс». М., «Наука, 2001 г., 347 с., выбран в качестве прототипа.

В качестве характерных объектов обычно выбирается крутой излом реки, характерный излом берега озера и т.п. Если опознаваемый объект сам имеет характерные черты, то это облегчает процесс его идентификации. После опознавания фотографируемого объекта определяют с использованием карты его координаты. Для облегчения процесса опознавания фотографируемого объекта предварительно идентифицируют характерные объекты вблизи фотографируемого объекта. Отсутствие характерных черт на фотографируемом объекте делает затруднительным, а иногда и не возможным, его опознавание способом-прототипом. Если фотографируемый объект образовался (появился) после составления используемой карты местности, то опознать его и определить его координаты способом-прототипом вообще не возможно.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является надежное и точное опознавание любых фотографируемых объектов при неизвестной ориентации съемочной системы.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в оперативном, надежном и точном опознавании любых фотографируемых объектов даже при неизвестной ориентации съемочной системы.

Технический результат достигается тем, что в способе определения координат фотографируемых с космического аппарата земных объектов, включающем регистрацию объекта на снимке и идентификацию характерного объекта, выбирают и идентифицируют на снимке не менее четырех характерных объектов, не лежащих на одной прямой, последовательно фиксируют один из выбранных и идентифицированных объектов и фиксируют направления из него на снимке и карте на остальные выбранные объекты и опознаваемый фотографируемый объект, фиксируют пересечения направлений из выбранных объектов на опознаваемый фотографируемый объект на карте и определяют координаты опознаваемого фотографируемого объекта снимка как среднее значение координат пересечения на карте фиксированных направлений на опознаваемый фотографируемый объект.

За счет выполнения предлагаемых действий опознавание фотографируемых объектов осуществляется оперативно, надежно и точно даже при неизвестной ориентации съемочной системы.

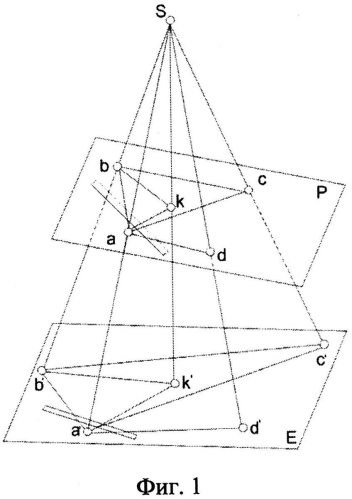

Суть предлагаемого изобретения поясняют фиг. 1 и 2.

На фиг. 1 обозначено:

S - точка, из которой выполняется съемка;

P - плоскость снимка;

Е - плоскость ортофотоплана;

а, в, с, d и а', в', с', d' - общие (гомологичные) точки на снимке и ортофотоплане соответственно, соответствующие выбранным и идентифицированным объектам;

к - точка на снимке, соответствующая опознаваемому фотографируемому объекту;

к' - точка на ортофотоплане, соответствующая опознаваемому фотографируемому объекту.

На фиг. 2 обозначено:

Х - искомая точка, соответствующая опознаваемому фотографируемому объекту;

А, В, С, D - опорные точки, соответствующие выбранным и идентифицированным объектам.

Считаем, что снимок представляет собой изображение земной поверхности в центральной проекции, а ортофотоплан в ортогональной проекции, при этом сам снимок и план, представляют собой двумерные массивы числовых значений цвета и яркости каждой точки. Для цифрового снимка это зафиксированное значение каждой точки матрицы с постоянной зарядовой связью.

Положение всех остальных точек снимка на ортофотоплане определяется исходя из изложенных ниже следующих положений.

Примем одну из заданных гомологичных точек, например точку а, за полюс и построим из нее веер лучей на точки b, с, d и k в плоскости Р. Также построим веер лучей из точки а' на заданные точки b', с' d', в плоскости Е. Эти два веера взаимно перспективны, так как для четырех заданных точек, определяющих соответственные лучи вееров, в том числе и для полюсов a и a', взаимная перспективность восстановлена.

Тогда, используя свойство постоянства двойного отношения в перспективных веерах, найдем в плоскости Е направление a'k', взаимно перспективное направлению ak плоскости Р.

Примем теперь за полюс точку b и проведем из нее веер лучей на точки а, d, k, с. Соединив точку b' с заданными точками а', d', с', получим вторую пару взаимно перспективных вееров в плоскостях Р и Е. Перенесем направление bk на плоскость Е. Полученное направление b'k' пересечет направление a'k' в искомой точке k'.

Точка k' будет взаимно перспективна точке k, и обе эти точки будут лежать на одном проектирующем луче Skk'. Действительно, поскольку лучи ak и a'k', а также bk и b'k' взаимно перспективны, то они лежат соответственно в проектирующих плоскостях Saa'kk' и Sbb'kk', пересекающихся по прямой Skk', которая и является проектирующим лучом точки k.

Применяя данный способ ко всем точкам исходного снимка, можно определить координаты всех точек снимка (включая центральную и угловые точки снимка) на ортофотоплане, а также «наложить» снимок на ортофотоплан, размещая каждую точку (пиксель) снимка на «своем» месте на ортофотоплане, т.e. заменяя числовые значения данной точки числовым значением точки снимка. При этом снимок будет автоматически приведен к масштабу ортофотоплана и сориентирован по системе его координат.

Определение координат произвольной заданной точки снимка Х на ортофотоплане производится с помощью построения и на снимке, и на ортофотоплане луча из любой опорной точки, например АХ (фиг. 2, здесь обозначены 4 опорные точки А, В, С, D и искомая точка X). Затем аналогичные построения выполняются относительно другой опорной точки, например, В. Тогда координаты искомой точки Х на ортофотоплане можно получить как координаты точки пересечения лучей АХ и ВХ, т.е. решением системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Луч АХ на ортофотоплане определяется нахождением положения точки Т на произвольной секущей PR, при этом положение самой секущей PR на ортофотоплане и снимке однозначно определяется изначально задаваемыми величинами отрезков PQ и QR как L1 и L2. Как следует из изложенного выше, при одинаковых построениях соотношение отрезков РТ к TR будет одинаково и для снимка, и для ортофотоплана. Для поиска трех неизвестных составляется система трех нелинейных уравнений исходя из следующих условий.

Поскольку точки Р, Q, R лежат на одной прямой, то

Поскольку расстояние между точками Р и Q задано равным L1+L2, то

Поскольку расстояние между точками Р и R равно L1, расстояние между Q и R равно L2, то

Для определения положения секущей PR на снимке и ортофотоплане по сути достаточно найти только координаты Хр, Xq, Xr, так как при этом соответствующие координаты Yp, Yq, Yr определяются исходя из того, что они лежат на известных и на снимке и ортофотоплане лучах АВ, АС, AD.

В результате решения этой системы уравнений (например, в частных производных) становятся известны Хр, Yp, Xq, Yq, Xr, Yr.

Координаты точки Т на снимке определяются как координаты точки пересечения полученной прямой PR и известного луча АХ. После этого становится возможным определить и соответствующее положение точки Т на ортофотоплане, так как отношение отрезков РТ к TR становится известно. Получив положение точки Т на ортофотоплане (тем самым, определив направление луча АХ), все вычисления повторяются для другой опорной точки, и определяется направление второго луча на искомую точку X, координаты которой на ортофотоплане вычисляются как координаты точки пересечения этих двух лучей.

Применив последовательно описанные действия к другим выбранным и идентифицированным объектам, получим новые значения координат опознаваемого фотографируемого объекта. Понятно, что они будут близки уже найденным, однако, вследствие неизбежных ошибок (съемочной системы и выполняемых действий способа) будут немного отличаться при выборе каждых последующих четырех выбранных и идентифицированных объектов. После перебора всех выбранных и идентифицированных объектов, координаты опознаваемого фотографируемого объекта снимка определяются как среднее значение найденных таким образом координат.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа, например, на Международной космической станции МКС. На МКС имеется большой выбор ручных съемочных систем, позволяющих через иллюминатор станции получать снимки разрешением до 2÷3 м. На МКС в распоряжении космонавтов имеются вычислительные средства, персональные компьютеры. Эти компьютеры оснащены всевозможным математическим обеспечением, набором карт земной поверхности и т.д. Используемые съемочные системы соединяются с компьютером с помощью необходимых интерфейсов. Указанные средства позволяют на борту станции фотографировать объекты и осуществлять их регистрацию; идентифицировать характерные объекты, выбирать характерные объекты, фиксировать направления на объекты из выбранного объекта на снимке и карте на остальные выбранные объекты и опознаваемый фотографируемый объект. Указанные средства позволяют также фиксировать пересечения направлений из выбранных объектов на опознаваемый фотографируемый объект на карте и определять координаты опознаваемого фотографируемого объекта снимка как среднее значение координат пересечения на карте фиксированных направлений на опознаваемый фотографируемый объект.

Предлагаемый способ позволяет за счет выполнения отличительных действий опознавание фотографируемых объектов осуществлять оперативно (даже на борту МКС космонавтами), надежно и точно даже при неизвестной ориентации съемочной системы, находящейся в руках космонавта.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.И. Бакланов «Анализ состояния и тенденции развития систем наблюдения высокого и сверхвысокого разрешения.//Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, №2, 2010 г.

2. Б.Б. Серанинас. Глобальные системы позиционирования: Учеб. Изд., - М.: ИКФ «Каталог», 2002 г., 106 с.

3. В.В. Лебедев. Материалы научных исследований бортинженера «Союз Т-5» - «Салют-7» - «Прогресс». М., «Наука, 2001 г., 347 с. - прототип.

Способ определения координат фотографируемых с космического аппарата земных объектов, включающий регистрацию объекта на снимке и идентификацию характерного объекта, отличающийся тем, что выбирают и идентифицируют на снимке не менее четырех характерных объектов, не лежащих на одной прямой, последовательно фиксируют один из выбранных и идентифицированных объектов и фиксируют направления из него на снимке и карте на остальные выбранные объекты и опознаваемый фотографируемый объект, фиксируют пересечения направлений из выбранных объектов на опознаваемый фотографируемый объект на карте и определяют координаты опознаваемого фотографируемого объекта снимка как среднее значение координат пересечения на карте фиксированных направлений на опознаваемый фотографируемый объект.