Способ многолучевого обслуживания абонентов подспутниковой зоны космического аппарата связи

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к космическим системам связи и может быть использовано при проектировании космических систем оперативной связи различного назначения. Технический результат состоит в повышении оперативности и снижении трудоемкости управления каналами спутниковой связи при изменении скорости вращения КА вокруг вертикальной оси, направленной на Землю. Для этого радиолучи, направленные в подспутниковую зону, расставляют равномерно вокруг вертикальной оси вращения КА, направленной к поверхности Земли, и регулируют количество задействованных лучей обратно пропорционально величине скорости вращения КА. Количество задействованных лучей берут обратно пропорционально величине скорости вращения КА вокруг вертикальной оси, причем при жесткой стабилизации оси вращения или минимальной скорости вращения количество задействованных лучей максимально, с ростом скорости вращения количество лучей уменьшается, а при максимальной скорости вращения минимально. 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к космическим системам связи и может быть использовано при проектировании космических систем оперативной связи различного назначения.

В настоящее время в системах спутниковой связи используются космические аппараты (КА), на которых установлены ориентированные на Землю антенные системы («Системы связи с использованием искусственных спутников Земли» М., 1964, стр. 112, 129).

Наиболее близкой по своей технической сущности является спутниковая система «Гонец» (1. Интернет «Гонец-Д1М». Космическая спутниковая система «Гонец»; 2. Низкоорбитальная космическая система персональной спутниковой связи и передачи данных ООО «Издательство Юлис» 2011 г.), в которой КА снабжены ориентированными на Землю антенными системами.

Недостатком данной системы является низкая технологичность обслуживания каналов связи при управлении антенными системами при изменении скорости вращения КА вокруг вертикальной оси, направленной на Землю, что приводит к росту затрат на организацию и поддержание каналов спутниковой связи (проводятся дополнительные измерения систем КА с передачей их на Землю в наземную систему управления с последующим планированием и передачей на борт КА программы работы бортовых систем). Скорость вращения КА вокруг оси меняется в зависимости от работы бортовой системы ориентации и стабилизации. Система ориентации и стабилизации космических аппаратов (Глонасс. Принципы построения и функционирования. Издание 3-е. Издательство «Радиотехника». Москва. 2005. Стр. 351-354) работает в режимах успокоения, начальной ориентации, закрутки вокруг осей, ориентации при проведении коррекции. Работа системы ориентации и стабилизации направлена на приведение бортовых систем КА (разворот панелей солнечных батарей, ориентация датчика солнца, антенных систем и т.д.) и осей КА в требуемое рабочее состояние с заданной точностью.

Технической задачей, решаемой предложенным изобретением, является повышение оперативности и снижение трудоемкости управления каналами спутниковой связи при изменении скорости вращения КА вокруг вертикальной оси, направленной на Землю, за счет внедрения в конструкцию КА средств автоматической адаптации количества каналов к скорости вращения КА, что обеспечивает повышение технологичности управления КА и управления связным ресурсом КА при снижении затрат на организацию и поддержание каналов спутниковой связи.

Решение указанной задачи обеспечено тем, что радиолучи, направленные в подспутниковую зону, расставляют равномерно вокруг вертикальной оси вращения КА, направленной к поверхности Земли, и регулируют количество задействованных лучей обратно пропорционально скорости вращения КА.

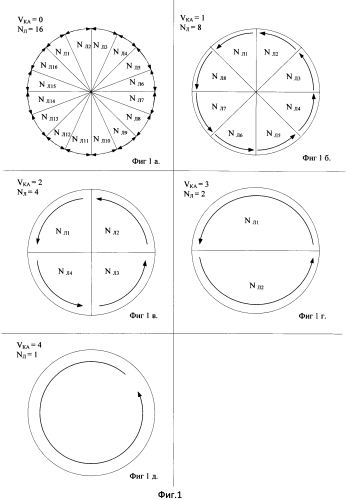

Количество задействованных лучей Nл берут обратно пропорционально величине скорости Vка вращения КА вокруг вертикальной оси (зависит от уровня стабилизации оси), причем при жесткой стабилизации вращения (минимальная скорость вращения) количество задействованных лучей максимально (например, 16 лучей, Фиг. 1а), с ростом скорости вращения количество лучей уменьшается (Фиг. 1б, в, г), а при максимальной скорости вращения минимально (например, 1 луч, Фиг. 1д). Таким образом, обеспечивается автоматическая автономная адаптация скорости вращения КА вокруг вертикальной оси к количеству задействованных лучей в обратно пропорциональной зависимости.

Ранее эта задача решалась в контуре КА-Земля за счет дополнительных измерений и долгосрочного планирования работы борта.

На фиг. 2 в качестве примера приведена схема реализации предложенного способа, где:

1. Датчик скорости вращения вертикальной оси КА.

2. Преобразователь аналог-цифра.

3. Кодопреобразователь цифра-цифра (число каналов).

4. Исполнительный орган подключения каналов.

Аналоговый сигнал Vка от датчика скорости вращения КА вокруг вертикальной оси (1) поступает на преобразователь аналог-цифра (2). Цифровой сигнал поступает на кодопреобразователь цифра-цифра (число каналов) (3), а с него - на исполнительный орган подключения каналов (4).

Физическое пояснение работы состоит в следующем.

При самом быстром вращении КА вокруг вертикальной оси достаточно задействования одного луча, поскольку обслуживание всех наземных абонентов производится за счет последовательного их опроса (эффект сканирования).

При уменьшении скорости вращения КА вокруг вертикальной оси эффект сканирования ухудшается и требуется привлечение большего количества лучей вплоть до привлечения всех при стабилизации оси вращения.

Таким образом, за счет автоматической автономной адаптации количества задействованных радиолучей (каналов) к величине скорости вращения КА вокруг его вертикальной оси, направленной к поверхности Земли, повышается технологичность управления КА и управления связным ресурсом КА. При этом сокращаются затраты на организацию и поддержание каналов спутниковой связи.

Способ многолучевого обслуживания абонентов подспутниковой зоны космического аппарата связи, при котором радиолучи направлены в подспутниковую зону, отличающийся тем, что все радиолучи расставляются равномерно вокруг вертикальной оси вращения космического аппарата, направленной к Земле, количество задействованных лучей берут обратно пропорционально величине скорости вращения космического аппарата, причем при жесткой стабилизации космического аппарата при отсутствии его вращения или при минимальной скорости вращения количество задействованных лучей максимально, например 16 лучей, с ростом скорости вращения количество лучей уменьшается, а при максимальной скорости вращения минимально, например 1 луч.