Закрепляющее устройство

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к закрепляющему устройству, которое включает в себя гибкий цилиндрический вращающийся элемент и которое закрепляет изображение, сформированное на записывающем материале для записывающего материала. Заявленная группа изобретений включает закрепляющие устройства, причем закрепляющие устройства закрепляют на записывающем материале изображение, сформированное на записывающем материале, при этом закрепляющее устройство содержит гибкий цилиндрический вращающийся элемент, который вращается, при этом контактируя с записывающим материалом, на котором было сформировано изображение; и расположенный напротив внутренней поверхности участок, который расположен напротив внутренней поверхности вращающегося элемента на торцевом участке вращающегося элемента в направлении образующей, причем расположенный напротив внутренней поверхности участок перемещается ближе по ходу в направлении транспортировки записывающего материала в соответствии с поперечным смещением вращающегося элемента в направлении образующей. Технический результат заключается в исключении уменьшения долговечности гибкого вращающегося элемента. 3 н. и 49 з.п. ф-лы, 59 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к закрепляющему устройству, которое включает в себя гибкий цилиндрический вращающийся элемент и которое закрепляет изображение, сформированное на записывающем материале для записывающего материала.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В закрепляющем устройстве, которое установлено в устройстве формирования изображения, использующем электрофотографическую систему записи, и которое использует гибкий вращающийся элемент, поперечное смещение вращающегося элемента в направлении образующей во время вращения вращающегося элемента является проблемой. Для ограничения поперечного смещения иногда предусмотрен ограничивающий элемент, который ограничивает поперечное смещение вращающегося элемента, в положении напротив торцевой поверхности вращающегося элемента. Патентная публикация Японии № 2011-248285 раскрывает закрепляющее устройство, включающее в себя такой ограничивающий элемент.

Однако для современных устройств формирования изображения существует потребность в обеспечении высокой скорости и экономии энергии. Эта потребность вызвала увеличение частоты вращения вращающегося элемента и увеличение давления, прикладываемого к торцевой поверхности вращающегося элемента, когда вращающийся элемент контактирует с ограничивающим поперечное смещение элементом. Кроме того, для ограничения теплоемкости вращающегося элемента, толщина и диаметр вращающегося элемента уменьшаются. Следовательно, давление на единицу площади, прикладываемое к торцевой поверхности вращающегося элемента, увеличивается. Более того, для современных устройств формирования изображения существует потребность в обладании продолжительным сроком службы. Это увеличило время, в течение которого торцевая поверхность вращающегося элемента скользящим образом трется об ограничивающий поперечное смещение элемент. Соответственно, так как производительность, требующаяся от устройств формирования изображения, повышена, торцевая поверхность вращающегося элемента становится восприимчивой к соскабливанию, и долговечность вращающегося элемента становится недостаточной. Следовательно, дальнейшее усовершенствование требуется в механизме, который ограничивает поперечное смещение вращающегося элемента.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение реализовано с учетом такой проблемы, и предлагает закрепляющее устройство, которое способно исключить уменьшение долговечности гибкого вращающегося элемента.

Для этого в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения предложено закрепляющее устройство, включающее в себя:

гибкий цилиндрический вращающийся элемент, который вращается, при контакте с записывающем материалом, на котором было сформировано изображение; и

расположенный напротив внутренней поверхности участок, который расположен напротив внутренней поверхности вращающегося элемента на торцевом участке вращающегося элемента в направлении образующей,

причем расположенный напротив внутренней поверхности участок перемещается ближе по ходу в направлении транспортировки записывающего материала в соответствии с поперечным смещением вращающегося элемента в направлении образующей.

В соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения предложено закрепляющее устройство, включающее в себя:

гибкий цилиндрический вращающийся элемент, который вращается при контакте с записывающем материалом, на котором было сформировано изображение; и

подвижный элемент, который расположен напротив торцевой поверхности вращающегося элемента в направлении образующей вращающегося элемента, при этом подвижный элемент включает в себя расположенный напротив внутренней поверхности участок и расположенный напротив торцевой поверхности участок, при этом расположенный напротив внутренней поверхности участок расположен напротив внутренней поверхности вращающегося элемента на торцевом участке вращающегося элемента в направлении образующей, расположенный напротив торцевой поверхности участок расположен напротив торцевой поверхности вращающегося элемента,

причем, когда вращающийся элемент поперечно смещается в направлении образующей и нажимает на расположенный напротив торцевой поверхности участок, подвижный элемент перемещается ближе по ходу в направлении транспортировки записывающего материала усилием для нажима на расположенный напротив торцевой поверхности участок посредством вращающегося элемента.

В соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения предложено закрепляющее устройство, включающее в себя:

гибкий цилиндрический вращающийся элемент, который вращается при контакте с записывающем материалом, на котором было сформировано изображение; и

расположенный напротив внешней поверхности участок, который расположен напротив внешней поверхности вращающегося элемента на торцевом участке вращающегося элемента в направлении образующей,

причем расположенный напротив внешней поверхности участок перемещается ближе по ходу в направлении транспортировки записывающего материала в соответствии с поперечным смещением вращающегося элемента в направлении образующей.

Другие признаки настоящего изобретения станут очевидными из нижеследующего описания иллюстративных вариантов осуществления со ссылкой на сопровождающие чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

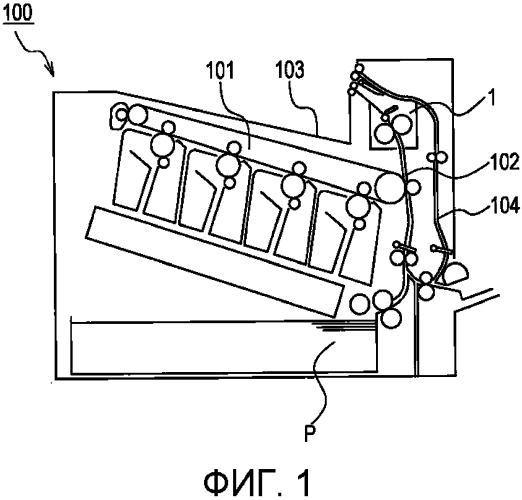

Фиг. 1 представляет собой вид в разрезе устройства формирования изображения.

Фиг. 2 представляет собой вид в разрезе закрепляющего устройства.

Фиг. 3A и 3B представляют собой, соответственно, вид в перспективе и в разрезе внутреннего участка закрепляющего устройства.

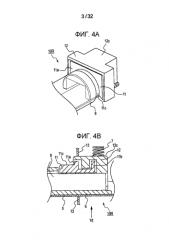

Фиг. 4A и 4B представляют собой, соответственно, вид в перспективе и в разрезе корректирующего механизма в соответствии с первым вариантом осуществления.

Фиг. 5A и 5B представляют собой вид в перспективе подвижного элемента и вид в перспективе удерживающего элемента, соответственно.

Фиг. 6 представляет собой вид в разрезе корректирующего механизма.

Каждая из Фиг. 7A и 7B представляет собой пояснительный вид работы корректирующего механизма.

На каждой из Фиг. 8A и 8B показано усилие, которое прикладывается к ленте.

На Фиг. 9 показано усилие, которое прикладывается к подвижному элементу.

Фиг. 10A и 10B представляют собой вид в перспективе подвижного элемента и вид в перспективе удерживающего элемента в соответствии со вторым вариантом осуществления, соответственно.

Фиг. 11 представляет собой вид в разрезе корректирующего механизма.

Каждая из Фиг. 12A и 12B представляет собой пояснительный вид работы корректирующего механизма.

Фиг. 13 представляет собой вид в перспективе закрепляющего устройства в соответствии с третьим вариантом осуществления.

Фиг. 14A и 14B представляют собой вид в перспективе подвижного элемента и вид в перспективе удерживающего элемента, соответственно.

Фиг. 15A представляет собой вид в перспективе связывающего элемента, и Фиг. 15B представляет собой вид в разрезе корректирующего механизма.

Каждая из Фиг. 16A и 16B представляет собой пояснительный вид работы корректирующего механизма.

Фиг. 17A и 17B представляют собой, соответственно, вид в перспективе и вид сверху корректирующего механизма в соответствии с четвертым вариантом осуществления.

Каждая из Фиг. 18A и 18B представляет собой пояснительный вид работы корректирующего механизма.

Фиг. 19 представляет собой вид в перспективе корректирующего механизма в соответствии с пятым вариантом осуществления.

Фиг. 20A и 20B представляют собой, соответственно, вид в перспективе и в разрезе корректирующего механизма в соответствии с шестым вариантом осуществления.

Фиг. 21A и 21B представляют собой вид в перспективе подвижного элемента и вид в перспективе удерживающего элемента, соответственно.

Фиг. 22 представляет собой разрез корректирующего механизма.

Каждая из Фиг. 23A и 23B представляет собой пояснительный вид работы корректирующего механизма.

На каждой из Фиг. 24A-24D показано усилие, которое прикладывается к ленте.

На Фиг. 25 показан механизм, который ограничивает ориентацию подвижного элемента.

На Фиг. 26 показана модификация шестого варианта осуществления.

На Фиг. 27 показан седьмой вариант осуществления.

На Фиг. 28 показана модификация седьмого варианта осуществления.

На Фиг. 29 показана другая модификация седьмого варианта осуществления.

Фиг. 30A и 30B представляют собой, соответственно, вид в перспективе и в разрезе корректирующего механизма в соответствии с восьмым вариантом осуществления.

Фиг. 31A представляет собой вид в перспективе подвижного элемента, Фиг. 31B представляет собой вид в перспективе удерживающего элемента, и на каждой из Фиг. 31C и 31D показан удерживающий элемент.

Фиг. 32 представляет собой вид в разрезе корректирующего механизма.

Каждая из Фиг. 33A и 33B представляет собой пояснительный вид работы корректирующего механизма.

На каждой из Фиг. 34A и 34B показано усилие, которое прикладывается к ленте.

На Фиг. 35 показан механизм, который ограничивает ориентацию подвижного элемента.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Фиг. 1 представляет собой вид в разрезе принтера (устройства формирования изображения) 100, использующего систему записи электрофотографий и в котором установлено закрепляющее устройство 1. Полноцветное порошковое изображение, которое образуется посредством наложения порошковых изображений четырех цветов в секции 101 формирования изображения, переносится посредством секции 102 переноса на записывающий материал P, подаваемый из подающего блока. Порошковое изображение, перенесенное на записывающий материал P, закрепляется нагреванием на записывающем материале в закрепляющем устройстве 1. Записывающий материал P, на котором было закреплено порошковое изображение, подается на выходной лоток 103. При двусторонней печати после переноса и закрепления порошкового изображения на первой стороне записывающего материала, записывающий материал перенаправляется и перемещается в дуплексный транспортировочный тракт 104, таким образом изображение формируется на второй стороне записывающего материала посредством операции, которая является аналогичной операции, которая была выполнена для формирования изображения на первой стороне. Эти операции формирования изображения являются известными, поэтому они не описаны подробно ниже.

Фиг. 2 представляет собой схематичный вид в разрезе закрепляющего устройства 1. Фиг. 3A представляет собой вид в перспективе внутреннего участка закрепляющего устройства. Фиг. 3B представляет собой вид в разрезе внутреннего участка закрепляющего устройства, когда закрепляющее устройство рассматривается со стороны выдачи записывающего материала. Стрелка S представляет собой направление транспортировки записывающего материала P, и пунктирная линия X представляет собой центр закрепляющего устройства в продольном направлении. В закрепляющем устройстве в соответствии с вариантом осуществления, пунктирная линия X представляет собой ориентир для транспортировки записывающего материала P. Записывающий материал P, независимо от его размера, транспортируется с его центром в направлении ширины, выровненным с пунктирной линией X.

Закрепляющее устройство 1 включает в себя, например, нагревающий блок 2, ролик 3, который вместе с нагревающим узлом 2 образует фиксирующий прижимной участок, и транспортировочные ролики 4, которые транспортируют записывающий материал, на котором было закреплено изображение. Нагревающий блок 2 включает в себя гибкий цилиндрический вращающийся элемент (цилиндрическую ленту, цилиндрическую пленку) 9 (ниже называемый «лентой 9») и нагреватель 5, который нагревает ленту посредством контактирования с внутренней поверхностью ленты 9. Нагревающий блок 2 дополнительно включает в себя, например, держатель 6 нагревателя и опору 8. Держатель 6 нагревателя удерживает нагреватель 5. Опора 8 обеспечена для поддержания жесткости нагревающего блока 2. В варианте осуществления, нагреватель 5, держатель 6 нагревателя и опора 8 образуют поддерживающий блок, который контактирует с внутренней поверхностью ленты 9 в направлении образующей ленты. Натяжной ролик не обеспечен на внутренней поверхности ленты 9. Соответственно, лента 9 не натягивается. Ролик 3 имеет резиновый слой и образует вместе с поддерживающим узлом фиксирующий прижимной участок N с лентой 9, размещенной между ними. Фиксирующий прижимной участок N прижимает и передвигает записывающий материал. Ролик 3 приводится в движение двигателем (не показан) при помощи зубчатого колеса 61. Лента 9 вращается, следуя за вращением ролика 3.

Как показано на Фиг. 3A, U-образные углубления для установки двух подшипников ролика 3 обеспечены в рамах 13 закрепляющего устройства. Два подшипника, которые обеспечены на соответствующих торцевых участках вала ролика 3, удерживаются в углублениях. Корректирующие механизмы (также могут называться «механизмами движения») 10L и 10R, которые корректируют наклон ленты 9, обеспечены на соответствующих торцевых участках поддерживающего узла. Благодаря размещению корректирующих механизмов в этих положениях, корректирующие механизмы 10L и 10R расположены напротив торцевых поверхностей ленты 9. Каждый корректирующий механизм 10L и 10R обеспечен с удерживающим элементом 12 (описанным позже). Благодаря обеспечению канавок 12f удерживающих элементов 12 на U-образных углублениях рам 13 (см. Фиг. 4A), нагревающий блок 2 удерживается рамами 13 аналогично ролику 3. Пружины 7 сжатия (первые нагружающие элементы) прикладывают давление к верхним поверхностям 12c удерживающих элементов 12 (см. Фиг. 4A). Давление, прикладываемое пружинами 7, нагружает нагреватель 5 по направлению к ролику 3 при помощи удерживающих элементов 12, опоры 8 и держателя 6 нагревателя. Это заставляет резиновый слой ролика 3 сжиматься, а поддерживающий блок и ролик 3 образовывать фиксирующий прижимной участок N с лентой 9, размещенной между ними. Записывающий материал P, который переносит порошковое изображение, прижимается и передвигается к фиксирующему прижимному участку N, при этом контактируя с лентой 9. Во время этого промежутка времени, порошковое изображение нагревается нагревателем 5 при помощи ленты 9 и закрепляется на записывающем материале P.

Лента 9 в соответствии с вариантом осуществления включает в себя основной слой, выполненный из теплостойкого полимера (более конкретно, полиимида), поверхностный слой, выполненный из фторуглеродного полимера, и резиновый слой (слой силиконового каучука), образованный между основным слоем и поверхностным слоем. Материалом основного слоя может быть металл, такой как нержавеющая сталь или никель. Резиновый слой может быть исключен, если не требуется.

Как показано на Фиг. 3B, нагреватель 5 может быть вытянутым в продольном направлении закрепляющего устройства (то есть в направлении образующей ленты 9). Нагреватель 5 представляет собой керамический нагреватель, в котором создающие нагрев резисторы напечатаны на керамической подложке. Электроэнергия подается на нагреватель 5 при помощи соединителя 62 для подачи электроэнергии. Детектирующий температуру элемент (не показан) контролирует температуру нагревателя 5. Электроэнергия, подаваемая на нагреватель 5, регулируется таким образом, что температура, детектируемая детектирующим температуру элементом, поддерживается на целевой температуре. Держатель 6 нагревателя образован посредством формования теплостойкого полимера, такого как жидкокристаллический полимер (ЖКП) или полифениленсульфид (ПФС). Держатель 6 нагревателя обеспечен с канавкой для размещения в ней нагревателя 5. Благодаря размещению нагревателя 5 в канавке, нагреватель 5 удерживается в продольном направлении. Опора 8 является U-образной в поперечном сечении и выполнена из металла (из железа в варианте осуществления). Опора 8 контактирует с держателем 6 в продольном направлении и усиливает держатель 6.

Далее, корректирующий механизм 10R и корректирующий механизм 10L, которые корректируют поперечное смещение ленты 9, описаны со ссылкой на Фиг. 4A-8B. Форма корректирующего механизма 10R и форма корректирующего механизма 10L, по существу, являются осесимметричными относительно ориентира X для транспортировки записывающего материала P. Поэтому описан только корректирующий механизм 10R, а корректирующий механизм 10L не описан.

Фиг. 4A представляет собой вид в перспективе корректирующего механизма 10R. Фиг. 4B представляет собой вид в разрезе корректирующего механизма 10R, если смотреть со стороны ближе по ходу в направлении транспортировки записывающего материала. Фиг. 5A представляет собой вид в перспективе подвижного элемента 11 (описанного позже). Фиг. 5B представляет собой перспективный вид удерживающего элемента 12, который удерживает подвижный элемент 11. На Фиг. 6 показан корректирующий механизм 10R, если смотреть по направлению стрелки VI на Фиг. 4B. На каждой из Фиг. 7A и 7B и Фиг. 8A и 8B показан механизм для коррекции ориентации ленты посредством корректирующих механизмов.

Корректирующий механизм 10R включает в себя подвижный элемент 11, удерживающий элемент 12, который удерживает подвижный элемент 11, и пружины сжатия (вторые нагружающие элементы) 14, которые нагружают подвижный элемент 11. Как упомянуто выше, удерживающий элемент 12 посажен в U-образное углубление рамы 13 закрепляющего устройства. Это по существу определяет положение удерживающего элемента 12 в продольном направлении нагревателя и положение удерживающего элемента 12 в направлении транспортировки записывающего материала. Так как удерживающий элемент 12 нагружается по направлению к ролику 3 посредством пружин 7, удерживающий элемент 12 находится по существу в закрепленном состоянии.

Подвижный элемент 11 представляет собой деталь, которая подвижно соединяется с удерживающим элементом 12. Подвижный элемент 11 находится в контакте с вырезанным участком, обеспеченным на торцевом участке опоры 8 в продольном направлении. Небольшой зазор обеспечен между удерживающим элементом 12 и верхним участком подвижного элемента 11. Как показано на Фиг. 4A, подвижный элемент 11 имеет расположенный напротив торцевой поверхности участок 11a, который расположен напротив торцевой поверхности ленты 9. Когда лента 9 поперечно смещается в направлении ее образующей, торцевая поверхность ленты 9 сталкивается с расположенным напротив торцевой поверхности участком 11a. Подвижный элемент 11 имеет расположенный напротив внутренней поверхности участок 11c, который расположен напротив внутренней поверхности торцевого участка ленты 9. Небольшой промежуток обеспечен между внутренней поверхностью ленты 9 и расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c. Расположенный напротив внутренней поверхности участок 11c имеет функцию направления внутренней поверхности ленты 9, когда лента 9 вращается.

Как показано на Фиг. 5A, подвижный элемент 11 имеет выступ 11b, проходящий наклонно относительно продольного направления нагревателя. Как показано на Фиг. 5B, удерживающий элемент 12 имеет углубление (направляющий элемент) 12b, проходящий наклонно относительно продольного направления нагревателя. Когда подвижный элемент 11 и удерживающий элемент 12 объединены, выступ 11b подвижного элемента 11 размещается в углублении 12b удерживающего элемента 12. Благодаря этой конструкции, подвижный элемент 11 удерживается с возможностью скольжения вдоль углубления 12b удерживающего элемента 12. Ссылочные позиции 14 обозначают пружины сжатия, которые нагружают подвижный элемент 11 от опорной поверхности 12a удерживающего элемента 12.

Далее работа корректирующих механизмов 10 описана со ссылкой на Фиг. 6-8B. На каждой из Фиг. 6 и 7A показано состояние корректирующего механизма, в котором торцевая поверхность ленты 9 не находится в контакте с расположенным напротив торцевой поверхности участком 11a. Когда лента 9 вращается, следуя за вращением ролика 3, лента 9 контактирует с расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c подвижного элемента 11 в области, которая размещена ближе по ходу относительно нагревателя 5 в направлении вращения ленты. В отличие от этого, в области, которая размещена дальше по ходу относительно нагревателя 5 в направлении вращения ленты, лента 9 отделяется от расположенного напротив внутренней поверхности участка 11c подвижного элемента 11.

Когда торцевая поверхность ленты 9 не находится в контакте с расположенным напротив торцевой поверхности участком 11a, подвижный элемент 11, который нагружается пружинами 14, расположен в месте, которое является наиболее отдаленным от опорной поверхности 12a в удерживающем элементе 12. При этом даже если выступ 11b подвижного элемента 11 сталкивается с первым стопором 12d удерживающего элемента 12 и нагружается пружинами 14, подвижный элемент 11 устанавливается посредством ограничения перемещения подвижного элемента 11.

Как показано на Фиг. 7A, когда торцевая поверхность ленты 9 не находится в контакте с расположенным напротив торцевой поверхности участком 11a, расстояние между торцевой поверхностью ленты 9 и расположенным напротив торцевой поверхности участком 11a подвижного элемента 11 составляет D1. Расстояние от опорной поверхности 12a удерживающего элемента 12 до расположенного напротив торцевой поверхности участка 11a подвижного элемента 11 составляет D2.

На Фиг. 7B показано состояние, в котором торцевая поверхность ленты 9 контактирует с расположенным напротив торцевой поверхности участком 11a в результате поперечного смещения ленты 9 в направлении стрелки M1, и лента 9 толкает подвижный элемент 11 в направлении стрелки M1 против нагружающего усилия пружин 14.

Когда, например, лента 9 поперечно смещена по направлению к подвижному элементу 11 в результате того, что, например, ролик 3 и лента 9 не выровнены друг с другом, торцевая поверхность ленты 9 входит в контакт с подвижным элементом 11. Когда лента 9 поперечно смещается дальше, лента 9 толкает подвижный элемент в направлении стрелки M1 против нагружающего усилия пружин 14, таким образом подвижный элемент 11 перемещается. Так как выступ 11b подвижного элемента 11 перемещается вдоль углубления 12b удерживающего элемента 12, подвижный элемент 11 перемещается в направлении стрелки M2. Когда выступ 11b сталкивается со вторым стопором 12g углубления 12b, подвижный элемент 11 прекращает перемещение. При этом, как показано на Фиг. 7B, расстояние от опорной поверхности 12a удерживающего элемента 12 до расположенного напротив торцевой поверхности участка 11a подвижного элемента 11 составляет D3 (<D2). По сравнению с состоянием на Фиг. 7A, подвижный элемент 11 перемещен на расстояние D4 к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала.

Как упомянуто выше, когда лента 9 вращается, внутренняя поверхность ленты 9 находится в контакте с расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c подвижного элемента 11. Следовательно, когда, как показано на Фиг. 7B, подвижный элемент 11 перемещается к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала, расположенный напротив внутренней поверхности участок 11c нажимает на внутреннюю поверхность ленты 9, таким образом торцевой участок ленты на стороне корректирующего механизма 10R перемещается к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала. В отличие от этого, так как корректирующий механизм 10L, который расположен противоположно корректирующему механизму 10R в продольном направлении нагревателя, не толкается торцевой поверхностью ленты 9, подвижный элемент корректирующего механизма 10L не перемещается.

Когда направление движения поперечного смещения ленты 9 осуществляется в противоположном направлении, то есть, когда лента сталкивается с корректирующим механизмом 10L, только подвижный элемент в корректирующем механизме 10L перемещается к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала. Это перемещение заставляет торцевой участок ленты на стороне корректирующего механизма 10L перемещаться к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала.

Таким образом, когда лента 9 поперечно смещается в продольном направлении нагревателя (то есть в направлении образующей ленты) и сталкивается с одним из корректирующих механизмов 10R и 10L, только торцевой участок ленты 9 на стороне дальше по ходу в направлении поперечного смещения воспринимает усилие к стороне ближе по ходу в направлении транспортировки записывающего материала. Вследствие этого принципа, состояние выравнивания ленты 9 относительно ролика 3 меняется, ориентация ленты корректируется, и лента перемещается от подвижного элемента (то есть в противоположном направлении относительно направления стрелки M1, показанной на Фиг. 7B), таким образом усилие, которое прикладывается к торцевой поверхности ленты 9, ограничено. Это обеспечивает возможность ограничения повреждения ленты. Как упомянуто выше, подвижный элемент 11 нагружается пружинами 14. Следовательно, когда лента 9 перемещается в противоположном направлении относительно направления стрелки M1, из состояния, показанного на Фиг. 7B, подвижный элемент 11 толкается обратно в положение, показанное на Фиг. 7A, или в положение между положениями, показанными на Фиг. 7A и 7B.

Далее принцип уменьшения нагрузки, которая прикладывается к торцевым поверхностям ленты 9, дополнительно описан со ссылкой на Фиг. 8A и 8B. На каждой из Фиг. 8A и 8B показан нагревающий блок 2 и ролик 3, если смотреть со стороны ленты 9. На Фиг. 8A показано состояние, в котором лента смещена в поперечном направлении. На Фиг. 8B показано состояние, в котором лента больше не смещена в поперечном направлении.

В общем, поперечное смещение ленты 9 в направлении образующей вызывается тем, что ролик 3 и лента 9 не выровнены друг с другом. На Фиг. 8A показано состояние, в котором ролик 3 и лента 9 не выровнены друг с другом. То есть на Фиг. 8A показано состояние, в котором торцевой участок ленты на стороне корректирующего механизма 10R наклонен к стороне дальше по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала и в котором торцевой участок ленты на стороне корректирующего механизма 10L наклонен к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала. Как показано на Фиг. 8A, усилие F прикладывается к ленте 9 вследствие вращения ролика 3. Усилие F можно разложить на усилие F1 в направлении образующей ленты 9 и усилие F2 в направлении, которое является ортогональным относительно направления образующей. Лента 9 поперечно смещена по направлению к корректирующему механизму 10R усилием F1. Когда лента 9 контактирует с подвижным элементом 11 корректирующего механизма 10R и толкает его, подвижный элемент 11 направляется к удерживающему элементу 12 и перемещается к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала. Перемещение подвижного элемента 11 корректирует ориентацию ленты 9, как показано на Фиг. 8B, на основании вышеупомянутого принципа. Так как ролик 3 и лента 9 больше не являются не выровненными, угол между усилием F и направлением образующей ленты 9 меняется. В результате, усилие F1 уменьшается, таким образом нагрузка, которая прикладывается к торцевой поверхности ленты 9, также уменьшается.

Величина усилия F1 меняется в соответствии с величиной перемещения подвижного элемента 11. На Фиг. 9 показана взаимосвязь между усилием для толкания подвижного элемента 11 лентой 9 и усилием для толкания подвижного элемента 11 пружинами 14 в соответствии с величиной перемещения подвижного элемента 11 в продольном направлении нагревателя. Как показано на Фиг. 9, когда лента 9 начинает толкать подвижный элемент 11, один из торцевых участков ленты толкается расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c подвижного элемента, таким образом они постепенно становятся выровненными. То есть так как величина перемещения подвижного элемента к стороне ближе по ходу в направлении транспортировки записывающий материала увеличивается по мере увеличения величины перемещения подвижного элемента, величина коррекции ориентации (наклона) ленты увеличивается, таким образом усилие F1 уменьшается. Когда величина перемещения подвижного элемента увеличивается, усилие для толкания подвижного элемента 11 пружинами 14 постепенно увеличивается. Если усилие, когда лента 9 начинает толкать подвижный элемент 11, является небольшим, то есть если усилие F1 является небольшим, подвижный элемент 11 останавливается в положении, где усилие F1 и усилие пружин 14 находятся в равновесии до того, как достигается максимальная величина перемещения (D2-D3) (состояние 1). Если усилие, когда лента 9 начинает толкать подвижный элемент 11, является большим, то есть когда усилие F1 является большим, максимальная величина перемещения (D2-D3) достигается до того, как усилие F1 и усилие пружин 14 находятся в равновесии, и подвижный элемент 11 останавливается в положении, где достигается максимальная величина перемещения (состояние 2). Между внутренней поверхностью ленты и расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c обеспечен промежуток таким образом, что состояние контакта между расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c и внутренней поверхностью ленты поддерживается даже в состоянии, в котором подвижный элемент 11 переместился на максимальную величину перемещения (D2-D3). То есть, между внутренней поверхностью ленты и расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c обеспечен промежуток таким образом, что состояние контакта между расположенным напротив внутренней поверхности участком 11c и внутренней поверхностью ленты поддерживается даже в состоянии, в котором подвижный элемент 11 переместился ближе по ходу в направлении транспортировки записывающего материала на расстояние D4.

Как упомянуто выше, так как является возможным уменьшить нагрузку, которая прикладывается к торцевым поверхностям ленты 9, становится возможным исключить износ торцевых поверхностей ленты 9.

Хотя, в варианте осуществления, корректирующие механизмы обеспечены на обоих противоположных концах ленты, вышеупомянутый корректирующий механизм может быть обеспечен только на стороне, к которой лента поперечно смещается, причем направление, в котором лента поперечно смещается, заранее задается в одном направлении. Кроме того, в варианте осуществления, длина ленты предполагается меньшей, чем расстояние между двумя подвижными элементами. Однако длина ленты может быть приблизительно такой же, что и расстояние между двумя подвижными элементами, то есть два конца ленты могут быть постоянно в контакте с двумя подвижными элементами. Более того, хотя описана конструкция, в которой расположенный напротив внутренней поверхности участок и расположенный напротив торцевой поверхности участок образованы в виде одной части, служащей в качестве подвижного элемента, расположенный напротив внутренней поверхности участок и расположенный напротив торцевой поверхности участок могут представлять собой отдельные детали. Это применяется к другим вариантам осуществления, описанным ниже.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Далее описано закрепляющее устройство в соответствии со вторым вариантом осуществления, при этом фокусируясь на отличиях от первого варианта осуществления. Фиг. 10A представляет собой вид в перспективе подвижного элемента 21. Фиг. 10B представляет собой вид в перспективе удерживающего элемента 22, который удерживает подвижный элемент 21. Более того, на Фиг. 11 показан корректирующий механизм 20R, который является одним из двух корректирующих механизмов, если смотреть с направления, которое является таким же, что и направление стрелки VI, показанной на Фиг. 4B. На каждой из Фиг. 12A и 12B показан механизм для коррекции ориентации ленты 9 посредством корректирующего механизма 20R.

Корректирующий механизм 20R включает в себя подвижный элемент 21, удерживающий элемент 22, который удерживает подвижный элемент 21, пружину 24 растяжения, которая нагружает подвижный элемент 21, и связывающий элемент 25.

Подвижный элемент 21 включает в себя расположенный напротив торцевой поверхности участок 21a, выступы 21b и расположенный напротив внутренней поверхности участок 21c. Расположенный напротив торцевой поверхности участок 21a сталкивается с торцевой поверхностью ленты, когда лента 9 поперечно смещается. Расположенный напротив внутренней поверхности участок 21c расположен напротив внутренней поверхности ленты в направлении ее образующей. Более того, подвижный элемент 21 включает в себя выступ 21d и поддерживающий участок 21e пружины 24 растяжения. Выступ 21d удерживает с возможностью вращения связывающий элемент 25 (описан ниже).

Удерживающий элемент 22, который удерживает подвижный элемент 21, имеет поверхность 22a и углубления 22b. Поверхность 22a по существу является параллельной относительно расположенного напротив торцевой поверхности участка 21a подвижного элемента 21. Углубления 22b направляют выступы 21b подвижного элемента 21. Удерживающий элемент 22, более того, имеет выступ 22d, поддерживающий участок 22e пружины 24 растяжения, и канавки 22f. Выступ 22d служит в качестве центра вращения связывающего элемента 25. Канавки 22f обеспечены для размещения удерживающего элемента 22 в U-образном углублении рамы 13 устройства. Связывающий элемент 25 установлен таким образом, чтобы связывать выступ 21d и выступ 22d.

Далее описана работа корректирующего механизма 20R. Как показано на Фиг. 12A, когда торцевая поверхность ленты 9 не находится в контакте с расположенным напротив торцевой поверхности участком 21a, расстояние между торцевой поверхностью ленты 9 и расположенным напротив торцевой поверхности участком 21a подвижного элемента 21 составляет D1. Расстояние от поверхности 22a удерживающего элемента 22 до расположенного напротив торцевой поверхности участка 21a подвижного элемента 21 составляет D2.

На Фиг. 12B показано состояние, в котором торцевая поверхность ленты 9 контактирует с расположенным напротив торцевой поверхности участком 21a в результате поперечного смещения ленты 9 в направлении стрелки M1, и лента 9 толкает подвижный элемент 21 в направлении стрелки M1 против нагружающего усилия пружины 24. Когда лента 9 толкает подвижный элемент 21, выступы 21b перемещаются в направлении стрелки M3, при этом направляясь углублениями 22b. Во время этого перемещения, связывающий элемент 25 вращается вокруг выступа 22d. Благодаря действию связывающего элемента 25, подвижный элемент 21 перемещается параллельно направлению стрелки M3 без изменения его ориентации относительно состояния, показанного на Фиг. 12A. Затем, когда выступы 21b переместились до торцевых участков углублений 22b, подвижный элемент 21 прекращает перемещение. При этом, как показано на Фиг. 12B, расстояние от поверхности 22a удерживающего элемента 22 до расположенного напротив торцевой поверхности участка 21a подвижного элемента 21 составляет D3 (D2). По сравнению с состоянием, показанным на Фиг. 12A, подвижный элемент 21 перемещен на расстояние D4 к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала.

Когда подвижный элемент 21 перемещается к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала, расположенный напротив внутренней поверхности участок 21c толкает внутреннюю поверхность ленты 9, в результате чего торцевой участок ленты на стороне корректирующего механизма 20R перемещается к стороне ближе по ходу в направлении S транспортировки записывающего материала. В отличие от этого, так как корректирующий механизм 20L (не показан), который расположен противоположно корректирующему механизму 20R в продольном направлении нагревателя, не толкается торцевой поверхностью ленты 9, подвижный элемент корректирующего механизма 20L не перемещается.

Как описано выше, когда подвижный элемент перемещается, выравнивание ленты 9 меняется относительно ролика 3 на основе принципа, который является таким же, что и принцип, применяющийся в первом варианте осуществления, и ориентация ленты корректируется. Это заставляет ленту перемещаться от подвижного элемента (то есть в направлении, противоположном относительно направлен