Способ прогнозирования заболеваний в области гиппокампов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине, лучевой диагностике и может быть использовано для прогноза течения заболеваний, развития патологических состояний в области гиппокампов. С помощью нативной магнитно-резонансной томографии (МРТ), диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) определяют абсолютные значения коэффициента диффузии (ADC) в трех точках: на уровне головки, тела и хвоста гиппокампа. На основании этих показателей ADC вычисляют значение их тенденции, по которому прогнозируют общее направление изменений ADC. При значении вычисленной тенденции ADC более 0,950×10-3 mm2/s делают вывод о возможности глиозных изменений в результате реверсивного вазогенного отека и реверсивных гипоксических состояний клеток гиппокампа. При значении вычисленной тенденции ADC менее 0,590×10-3 mm2/s делают вывод о возможности возникновения ишемии с переходом клеток гиппокампа на анаэробный путь окисления с последующим развитием цитотоксического отека и гибели клеток. При сохранении значения вычисленной тенденции ADC в пределах от 0,590×10-3 mm2/s до 0,950×10-3 mm2/s делают вывод об уравновешенности диффузионных процессов в гиппокампе. Способ обеспечивает как углубленное определение существующих патологических изменений в области гиппокампов, так и более точное прогнозирование динамики развития этих патологических изменений для последующей коррекции лечебных мероприятий. 5 ил., 2 пр.

Реферат

Изобретение относится к медицине, а именно к лучевой диагностике, и может быть использовано для объективного и достоверного прогнозирования заболеваний в области гиппокампов, точного определения направления развития патологических изменений в данной области мозга путем вычисления количественного параметра: значения тенденции показателей ADC (apparent diffusion coefficient).

Коэффициент диффузии - ADC (apparent diffusion coefficient, исчисляемый коэффициент диффузии - ИКД) - количественная характеристика диффузионных процессов в тканях. Это усредненное значение сложных диффузионных процессов, протекающих в биологических структурах, то есть количественная характеристика диффузии воды во внутриклечном и внеклеточном пространствах с учетом разнообразных источников внутривоксельных несогласованных и разнонаправленных движений, таких как внутрисосудистый кровоток в мелких сосудах, движение ликвора в желудочках и субарахноидальных пространствах и т.д. Границы показателей ADC в норме известны, у взрослых людей они находятся в пределах от 0,590×10-3 mm2/s до 0,950×10-3 mm2/s [3].

Moritani Т., Ekholm S., Westesson P.-L. предлагают применять для исследования головного мозга нативную магнитно-резонансную томографию (МРТ) с получением диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) и вычислением коэффициентов диффузии (ADC) для выявления цитотоксического и вазогенного отеков головного мозга.

По этому способу предлагается анализировать сигнальные характеристики на ДВИ и в этой же области определять ADC. При этом цитотоксический отек характеризуется гиперинтенсивным сигналом на ДВИ и сопровождается снижением значений ADC. Вазогенный отек может проявляться разнообразным изменением сигнальных характеристик на ДВИ и сопровождаться повышением значений ADC. По мнению авторов, ДВИ полезны для понимания МРТ-картины вариантов заболеваний с цитотоксическим и вазогенным отеками. Потому что ДВИ более чувствительны, чем обычная МРТ, в разграничении этих патологических состояний [3].

Недостатком этого способа является определение значений A DC без расчета их прогностических характеристик.

Mascalchi М., Filippi М., Floris R., et al. показывают высокую чувствительность МРТ-ДВИ в ее способности визуализировать вещество головного мозга. По этому способу наряду с применением нативной МРТ подразумевается построение изображений, так называемых карт значений коэффициента диффузии (ADC maps), которые дают возможность более объективно оценить зоны диагностического интереса путем определения значений ADC или проведения графического анализа. Этот подход позволяет дать количественную и воспроизводимую оценку диффузионных изменений не только в областях сигнальных изменений, обнаруженных при нативной МРТ, но также и в областях, имеющих при нативной МРТ нормальный сигнал. По этому способу ADC серого и белого вещества повышен у пациентов с нейродистрофическими изменениями, что коррелирует с когнитивным дефицитом. Однако этот способ не предусматривает вычисление ADC гиппокампов, и, следовательно, он не может быть использован как способ прогнозирования заболеваний в области гиппокампов [2].

Наиболее близким к заявляемому является способ, изложенный A. Förster М. Griebe A. Gass R. et al. Авторы, сопоставляют клинические данные и данные МРТ, предлагают применять в совокупности результаты нативной МРТ, ДВИ в области гиппокампов и показатели вычисленных коэффициентов диффузии (ADC) для разграничения заболеваний в области гиппокампов. Осуществляется этот способ путем определения типичных визуальных симптомов на каждом типе изображения и для каждого заболевания, обобщения полученных данных, выделения так называемых визуальных синдромов для основных групп заболеваний в области гиппокампов. Авторы считают, что такой подход обеспечит дополнительную диагностическую информацию, которая сделает клинический диагноз более точным и обоснованным [1].

Недостатком этого способа является отсутствие количественных прогностических критериев оценки показателей ADC при различных патологических состояниях в области гиппокампов.

Задача предлагаемого способа заключается в осуществлении объективного и достоверного прогнозирования заболеваний в области гиппокампов, в точном определении направления развития патологических изменений в данной области мозга путем вычисления количественного параметра: значения тенденции показателей ADC.

Поставленную задачу решают за счет того, что определяют абсолютные значения коэффициента диффузии (ADC) на уровне головки, тела и хвоста гиппокампа, на основании этих показателей ADC вычисляют значение их тенденции, по которому прогнозируют общее направление изменений ADC: при значении вычисленной тенденции ADC более 0,950×10-3 mm2/s делают вывод о возможности глиозных изменений в результате реверсивного вазогенного отека и реверсивных гипоксических состояний клеток гиппокампа: при значении вычисленной тенденции ADC менее 0,590×10-3 mm2/s делают вывод о возможности возникновения ишемии с переходом клеток гиппокампа на анаэробный путь окисления с последующим развитием цитотоксического отека и гибелью клеток; при сохранении значения вычисленной тенденции ADC в пределах от 0,590×10-3 mm2/s до 0,950×10-3 mm2/s делают вывод об уравновешенности диффузионных процессов в гиппокампе.

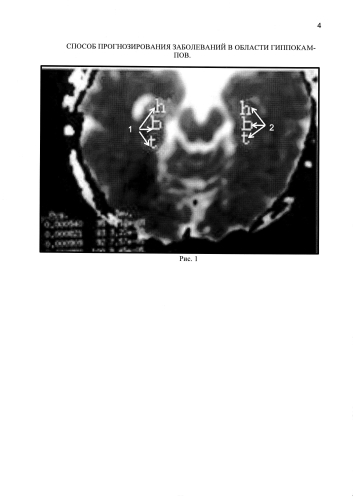

Способ осуществляют следующим образом: выполняют нативную МРТ головного мозга по общепринятой схеме с получением серий Т1-взвешенных изображений (Т1ВИ), Т2-взвешенных изображений (Т2ВИ) в трех стандартных плоскостях, диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) (b0=1000 s/mm2) в аксиальной (поперечной) плоскости; анализируют полученные при МРТ данные на Т1ВИ, Т2ВИ, ДВИ, визуально определяют расположение гиппокампов, оценивают их сигнальные характеристики. После чего для каждого гиппокампа с обеих сторон определяют абсолютные значения ADC в трех областях: на уровне 1 - головки (h), 2 - тела (b) и 3 - хвоста (t). Получение Т1ВИ, Т2ВИ, ДВИ головного мозга осуществляли на MP-томографе Brivo-355 (GE США), 1.5 Т. Определение абсолютных значений ADC производили с использованием программы обработки изображений «Viewer-Functool» MP-томографа Brivo-355 (рис. 1). На рис. 1 отображено определение абсолютных значений ADC с обеих сторон, в трех областях на уровне 1 - головки (h), 2 - тела (b) и 3 - хвоста (t) каждого гиппокампа, где I - правый гиппокамп, II - левый гиппокамп.

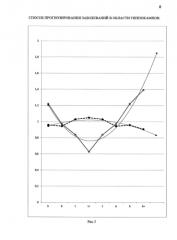

По абсолютным показателям ADC рассчитывают значение тенденции ADC отдельно для правого и левого гиппокампа. Для чего создают Exel-таблицу, состоящую из двух столбцов, - «x» и «y». В столбец «y» построчно вводят абсолютные значения ADC, исчисленные в трех областях: h, b, t; в столбец «x» - цифры 1, 2, 3, соответственно обозначающие области h, b, t (рис. 1). Ниже строк данных таблицы щелчком курсора активизируют любую ячейку. Из стандартного пакета статистических функций Exel-2010 выбирают функцию «ТЕНДЕНЦИЯ», в открывшемся окне, в строке «известные значения y», располагают курсор, в Exel-таблице выделяют ячейки столбца «y» с абсолютными значениями ADC, после чего в строке «известные значения у» появятся адреса ячеек данных. Курсор переводят в строку «известные значения x», выделяют ячейки столбца «x» Exel-таблицы, с цифрами 1, 2, 3, после чего в строке «известные значения x» появятся адреса ячеек данных. Строки «новые значения x» и «константа» вкладки ТЕНДЕНЦИЯ не заполняют. Нажимают кнопку «ОК». Значение вычисленной тенденции ADC появится в активированной ячейке. Таким образом, вычисляют значение тенденции ADC для каждого гиппокампа. По значению вычисленной тенденции ADC прогнозируют направление изменений ADC в гиппокампе: при значении вычисленной тенденции ADC более 0,950×10-3 mm2/s делают вывод о прогнозировании глиозных изменений в результате реверсивного вазогенного отека и реверсивных гипоксических состояний клеток гиппокампа; при значении вычисленной тенденции ADC менее 0,590×10-3 mm2/s делают вывод о возможности возникновения ишемии с переходом клеток гиппокампа на анаэробный путь окисления с последующим развитием цитотоксического отека и гибелью клеток; при сохранении значения вычисленной тенденции ADC в пределах от 0,590×10-3 mm2/s до 0,950×10-3 mm2/s делают вывод об уравновешенности диффузионных процессов в гиппокампе.

Анализ абсолютных значений ADC с вычислением значения их тенденции позволяет по количественной характеристике объективно и точно определить общее направление изменений значений ADC, достоверно спрогнозировать развитие патологических состояний в области каждого гиппокампа.

Предлагаемый способ прогнозирования заболеваний в области гиппокампов позволяет количественно, то есть более объективно и точно, спрогнозировать развитие патологических состояний, достоверно определить их качественные характеристики. Например, развитие дистрофических, склеротических или ишемических изменений для каждого конкретного больного, в каждом конкретном случае. Так, при значении вычисленной тенденции ADC более 0,950×10-3 mm2/s делают вывод о возможности глиозных изменений в результате реверсивного вазогенного отека и реверсивных гипоксических состояний клеток гиппокампа; при значении вычисленной тенденции ADC менее 0,590×10-3 mm2/s делают вывод о возможности возникновения ишемии с переходом клеток гиппокампа на анаэробный путь окисления с последующим развитием цитотоксического отека и гибелью клеток; при сохранении значения вычисленной тенденции ADC в пределах от 0,590×10-3 mm2/s до 0,950×10-3 mm2/s делают вывод об уравновешенности диффузионных процессов в гиппокампе.

Предлагаемый способ прогнозирования заболеваний в области гиппокампов может быть использован врачами кабинетов МРТ, отделений лучевой диагностики, неврологии, нейрохирургии. Полученные с помощью этого способа данные позволят объективно, точно и достоверно прогнозировать развитие заболеваний в области гиппокампов, подбирать адекватный комплекс лечебных и профилактических мероприятий, эти данные могут быть применены для разработки новых технологий диагностики и лечения заболеваний в области гиппокампов.

В наших исследованиях пациентов (n=9) с односторонним расширением височного рога одного из боковых желудочков и уменьшением размера соответствующего гиппокампа определяли среднее значение ADC: среднее значение ADC ± стандартное отклонение - (1,036±0,161)×10-3 mm2/s (95%-доверительный интервал: (1,142-0,930)×10-3 mm2/s, по сравнению со средним значением ADC неизмененных гиппокампов с противоположной стороны: ADC ± стандартное отклонение - (0,974±0,135)×10-3 mm2/s (95%-доверительный интервал: (1,062-0,886)×10-3 mm2/s). Для объективного, точного прогнозирования заболеваний в области гиппокампов, точного и достоверного определения направления развития патологических изменений диффузии в данной области мозга, рассчитывали количественный показатель: значение вычисленной тенденции ADC.

Пример 1. Пациент Ш., 21 год. При нативной МРТ было обнаружено расширение височного рога правого бокового желудочка, в том числе и в результате уменьшения размеров гиппокампа, мелкоочаговое усиление сигнала на Т2ВИ в области гиппокампов с обеих сторон. При анализе абсолютных значений ADC гиппокампов с учетом стандартного отклонения более высокое среднее значение ADC и более широкий 95%-доверительный интервал значений ADC оказались справа, на стороне уменьшенного гиппокампа. При этом часть значений средней величины ADC как для правого, так и для левого гиппокампа находилась в пределах нормы, а часть за ее пределами. Это сделало невозможным определение основного направления развития диффузионных изменений в данной области мозга. Определение значения вычисленной тенденции ADC позволило обозначить такое направление и для каждого гиппокампа сделать вывод о возможных патологических изменениях или их отсутствии:

- правый гиппокамп: значения ADC на уровне головки, тела, хвоста: h=1,220×10-3 mm2/s; b=0,971×10-3 mm2/s; t=0,838×10-3 mm2/s. Среднее значение ADC ± стандартное отклонение: (1,01±0,19)×10-3 mm2/s; 95%-доверительный интервал ADC: (1,229-0,791)×10-3 mm2/s; значение вычисленной тенденции ADC=1,201×103 mm2/s.

- левый гиппокамп: значения ADC на уровне головки, тела, хвоста: h=0,959×10-3 mm2/s; b=0,944×10-3 mm2/s; t=1,030×10-3 mm2/s. Среднее значение ADC ± стандартное отклонение: (0,978±0,0459)×10-3 mm2/s; 95%-доверительный интервал значений ADC: (1,030-0,926)×10-3 mm2/s; значение вычисленной тенденции ADC=0,942×10-3 mm2/s.

Значение вычисленной тенденции ADC=1,201×10-3 mm2/s (больше 0,950×10-3 mm2/s) позволяет сделать вывод о возможности глиозных изменений в правом гиппокампе; значение вычисленной тенденции ADC=0,942×10-3 mm2/s (находится в пределах от 0,59×10-3 mm2/s до 0,95×10-3 mm2/s) позволяет сделать вывод об уравновешенности диффузионных процессов в левом гиппокампе.

Пример 2. Пациент К., 58 лет. При нативной МРТ были выявлены субатрофические изменения правой височной доли и расширение височного рога правого бокового желудочка. С учетом стандартного отклонения, средние значения ADC с обеих сторон оказались примерно на одном уровне, однако более широкий 95%-доверительный интервал значений ADC обнаружился в правом гиппокампе. Определение значения вычисленной тенденции ADC показало основное направление диффузионных изменений и в правом гиппокампе и в левом гиппокампе, помогло осуществить прогнозирование развития патологических состояний в данных областях мозга.

- правый гиппокамп: значения ADC на уровне головки (h), тела (b), хвоста (t): h=1,060×10-3 mm2/s; b=0,859×10-3 mm2/s; t=1,03×10-3 mm2/s. Среднее значение ADC ± стандартное отклонение: (0,983±0,108)×10-3 mm2/s; 95%-доверительный интервал: (1,106-0,860)×10-3 mm2/s; значение вычисленной тенденции ADC=0,998×10-3 mm2/s.

- левый гиппокамп: значения ADC на уровне головки (h), тела (b), хвоста (t): h=1,010×10-3 mm2/s; b=0,968×10-3 mm2/s; t=0,987×10-3 mm2/s. Среднее значение ADC ± стандартное отклонение: (0,988±0,021)×10-3 mm2/s; 95%-доверительный интервал: (1,012-0,964)×10-3 mm2/s; значение вычисленной тенденции ADC=1,000×10-3 mm2/s.

В данном случае, значение вычисленной тенденции ADC 0,998×10-3 mm2/s - в правом гиппокампе и 1,000×10-3 mm2/s - в левом гиппокампе превышают показатель 0,95×10-3 mm2/s, что позволяет сделать вывод о возможности глиозных изменений в данных областях мозга.

Таким образом, как следует из примеров 1 и 2, при схожей картине, полученной при нативной МРТ и ДВИ, анализ абсолютных значений ADC с определением значения вычисленной тенденции ADC позволяет не только углубленно изучить существующие патологические изменения в области гиппокампов. Он также дает возможность объективно, точно, достоверно и уверенно спрогнозировать направление развития этих патологических изменений и, конечно, соответствующим образом скорректировать лечебные мероприятия.

Источники информации

1. Förster A., Griebe М., Gass A., Kern R., Hennerici M.G., Szabo K. (2012) Diffusion-Weighted Imaging for the Differential Diagnosis of Disorders Affecting the Hippocampus. Cerebrovasc Dis 33: 104-115.

2. Mascalchi M, Filippi M, Floris R, Fonda C, Gasparotti R, Villari N. (2005) Diffusion-weighted MR of the brain: methodology and clinical application. Radiol Med 109(3): 155-97.

3. MoritaniT., Ekholm S., Westesson P.-L. Diffusion-Weighted MR Imaging of the Brain, - Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005, 229 p.

Способ прогнозирования заболеваний в области гиппокампов, включающий использование нативной магнитно-резонансной томографии (МРТ), диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ), определение абсолютных значений коэффициента диффузии (ADC) на уровне головки, тела и хвоста гиппокампа, на основании этих показателей ADC вычисляют значение их тенденции, по которому прогнозируют общее направление изменений ADC: при значении вычисленной тенденции ADC более 0,950×10-3 mm2/s делают вывод о возможности глиозных изменений в результате реверсивного вазогенного отека и реверсивных гипоксических состояний клеток гиппокампа; при значении вычисленной тенденции ADC менее 0,590×10-3 mm2/s делают вывод о возможности возникновения ишемии с переходом клеток гиппокампа на анаэробный путь окисления с последующим развитием цитотоксического отека и гибели клеток; при сохранении значения вычисленной тенденции ADC в пределах от 0,590×10-3 mm2/s до 0,950×10-3 mm2/s делают вывод об уравновешенности диффузионных процессов в гиппокампе.