Орошаемый катетер с встроенным датчиком положения

Иллюстрации

Показать всеИзобретения относятся к медицине. Абляционный катетер содержит продолговатый корпус, изгибаемую секцию на дистальном конце корпуса и концевой электрод с продольной осью на дистальном конце изгибаемой секции. Концевой электрод содержит оболочку, внутренний элемент и кольцевой участок. Оболочка образует полость и имеет отверстия для выхода оросительной жидкости. Внутренний элемент содержит перегородчатую и дистальную части. Дистальная часть охватывает датчик положения и располагает его по центру полости и вдоль продольной оси электрода. Перегородчатая часть имеет многоугольное поперечное сечение, рассеивает и диспергирует оросительную жидкость, поступающую в электрод. Кольцевой участок проходит вдоль продольной оси электрода между оболочкой и внутренним элементом и охватывает часть внутреннего элемента. Согласно другому варианту внутренний элемент катетера содержит трубчатую часть, содержащую датчик положения, и основную часть, а перегородчатая часть образует множество путей потоков жидкости в кольцевой участок. Достигается сокращение охлаждающего потока при эффективном его использовании, улучшение характеристик охлаждения и определения места положения за счет конфигурации наконечника. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 10 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к электрофизиологическому катетеру, используемому, в частности, для абляции и зондирования электрической активности ткани сердца.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Электродные катетеры широко применяются в медицинской практике в течение многих лет. Диагностика и лечение аритмии сердца при помощи электродного катетера включает картирование электрических свойств ткани сердца и селективную абляцию ткани сердца путем воздействия энергии. Абляция может остановить или изменить распространение нежелательных электрических сигналов из одной части сердца в другую. В процессе абляции образуются непроводящие поврежденные участки, что приводит к разрушению проводящих путей прохождения нежелательного электрического сигнала. Известны различные способы подачи энергии для создания поврежденных участков. В рамках этих способов используется микроволновая, лазерная и, чаще всего, радиочастотная энергия для создания блоков проводимости вдоль сердечной стенки.

Во время операции, проводимой в два этапа (картирование, а затем абляция), электрическая активность в точках сердца обычно фиксируется и измеряется путем введения и продвижения в полости сердца катетера, содержащего один или несколько электрических датчиков (или электродов), и получения данных в нескольких точках. Полученные данные используются для определения целевых областей в ткани, в которых затем будет выполнена абляция.

На практике электродный катетер вводят в основную вену или артерию, например в бедренную артерию, а затем направляют в соответствующую камеру сердца. Также предусмотрен контрольный электрод, который, как правило, фиксируют на коже пациента. Радиочастотный (РЧ) ток подается к концевому электроду и проходит через окружающую среду, а именно через кровь и ткань, по направлению к контрольному электроду. Распределение тока зависит от площади поверхности электрода, контактирующей с тканью и кровью, так как кровь обладает большей проводимостью, чем ткань.

Нагревание ткани обусловлено ее электрическим удельным сопротивлением. Ткань нагревается в достаточной степени, чтобы вызвать разрушение клеток сердечной ткани, в результате чего на сердечной ткани формируется поврежденный участок, который не проводит электрический ток. Во время этого процесса нагревание электрода происходит в результате проведения возбуждения от нагретой ткани к электроду. Если температура электрода повышается значительно, предположительно, выше 60°C, на поверхности электрода может образовываться тонкое прозрачное покрытие из дегидратированной крови. В случае если температура продолжает повышаться, этот дегидратированный слой крови постепенно уплотняется, что приводит к коагуляции крови на поверхности электрода. В силу того что дегидратированный биологический материал обладает более высоким электрическим сопротивлением, чем ткань, сопротивление проникновению электрической энергии в ткань также возрастает. Если сопротивление возрастает в значительной степени, происходит повышение сопротивления, в этом случае необходимо извлечь катетер из полости тела и очистить концевой электрод.

Обычно при использовании РЧ-тока циркулирующая кровь обеспечивает некоторое охлаждение абляционного электрода. Другой способ включает орошение абляционного электрода, например, физиологическим раствором комнатной температуры, для активного охлаждения абляционного электрода, вместо более пассивного физиологического охлаждения, обеспечиваемого кровью. В силу того что температура поверхности контактного взаимодействия более не ограничивает силу РЧ-тока, он может увеличиваться. Это приводит к формированию поврежденных участков большего размера и более выраженной сферической формы, как правило, размером приблизительно 10-12 мм.

Клиническая эффективность орошения абляционного электрода зависит от распределения потока в структуре электрода и скорости оросительного потока, проходящего через наконечник. Эффективность достигается путем снижения общей температуры электрода и устранения горячих участков на абляционном электроде, которые могут спровоцировать образование коагулума. Наличие большего количества каналов и более высокая скорость потока способствуют более эффективному снижению общей температуры и температурных колебаний, то есть устранению участков перегрева. Скорость охлаждающего потока следует соотносить с количеством жидкости, которое можно ввести в тело пациента, и повышенной клинической нагрузкой, необходимой для осуществления контроля и возможного повторного наполнения инъекторов в процессе операции. Помимо оросительного потока во время абляции, в ходе операции необходим поддерживающий поток, как правило, с более низкой скоростью, для предотвращения обратного тока крови в каналы охлаждения. Таким образом, предпочтительной целью конструкции является сокращение охлаждающего потока и при этом наиболее эффективное его использование.

Другой важной составляющей является возможность контролировать точное положение и ориентацию наконечника катетера. Такая возможность крайне необходима и во многом определяет общую эффективность катетера. Распространенная практика подразумевает включение в состав электрофизиологических катетеров электромагнитного (ЭМ) трехосного локационного датчика (датчика положения) для определения местоположения дистального конца катетера. ЭМ-датчик в катетере, как правило, размещают рядом с дистальным концом катетера в дистальном наконечнике. Он подает сигналы для определения положения устройства относительно системы ориентиров, зафиксированной либо снаружи на теле, либо непосредственно на сердце. ЭМ-датчик может быть активным или пассивным, и может генерировать или получать сигналы электрических, магнитных или ультразвуковых энергетических полей или иных соответствующих форм энергии, известных в данной области техники.

В патенте США № 5391199, содержание которого полностью включено в настоящий документ путем ссылки, описан катетер, реагирующий на изменение положения, который включает миниатюрную сенсорную обмотку, размещенную в дистальном конце катетера. Обмотка генерирует электрические сигналы в ответ на воздействие магнитных полей, образуемых обмотками возбуждения генератора, размещенного снаружи тела пациента. После этого выполняется анализ электрических сигналов с целью определения пространственных координат обмотки.

Патент США № 6690963, содержание которого полностью включено в настоящий документ путем ссылки, относится к системе локации для определения местоположения и ориентации инвазивного медицинского инструмента, например катетера или эндоскопа, относительно системы ориентиров, включающей множество генераторов возбуждения, генерирующих в ответ на сигналы возбуждения известные различимые и предпочтительно непрерывные переменные магнитные поля; множество датчиков, размещенных в инвазивном медицинском инструменте в непосредственной близости к его дистальному концу, которые генерируют сигналы датчика в ответ на указанные поля; процессор для обработки сигналов, который имеет вход для множества сигналов, соответствующих указанным сигналам возбуждения и сигналам датчика, и выдает три координаты месторасположения и три координаты ориентации точки на инвазивном медицинском инструменте.

Учитывая размер концевого электрода и ограниченное пространство внутри него, ЭМ-датчик, как правило, размещается снаружи концевого электрода, проксимально относительно него, и, как правило, вне оси концевого электрода, что снижает способность датчика корректно определять положение. Находясь снаружи концевого электрода, датчик положения также подвергается напряжению изгиба и может ограничить гибкость и эластичность части дистального наконечника. Более того, датчик может быть поврежден РЧ-энергией во время абляции.

В случае если дистальный наконечник орошается, эффективность охлаждения орошением приобретает существенное значение в связи с тем, что процесс абляции может длиться пять или шесть часов, в результате чего происходит обширная нагрузка пациента жидкостью. Традиционные орошаемые концевые электроды работают со скоростью в диапазоне приблизительно от приблизительно 17 мл/мин при мощности менее приблизительно 30 Вт РЧ-энергии абляции приблизительно до 30-50 мл/мин при мощности приблизительно 30 Вт и более. Ограниченное пространство внутри дистального наконечника также заставляет фиксировать вытяжную проволоку в наименее удобном месте, таком как стенка трубки, что в свою очередь может привести к разрыву стенки трубки и (или) непредусмотренному несимметричному отклонению.

Таким образом, желательно, чтобы катетер был приспособлен к выполнению картирования и абляции, обладал при этом улучшенными характеристиками охлаждения и определения местоположения, что достигается благодаря конфигурации наконечника, которая включает корпус, в котором находится датчик положения, расположенный одновременно дистально и на одной оси и не препятствующий току и распылению оросительной жидкости через наконечник. Желательно также, чтобы такой катетер был выполнен с возможностью симметричной двунаправленной деформации и чтобы стенки катетера повреждались при отклонении вытяжной проволоки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к катетеру для картирования и абляции ткани сердца, который имеет датчик положения, установленный дистально и соосно в орошаемом абляционном концевом электроде. Катетер, составляющий предмет настоящего изобретения, имеет вытянутый корпус и изгибаемую секцию, расположенную дистально относительно корпуса катетера. Внутренняя конфигурация наконечника электрода способствует рассеиванию и диспергированию жидкости.

В одном из вариантов осуществления концевой электрод имеет оболочку, образующую полость, по которой жидкость проходит и выходит через отверстия, предусмотренные в оболочке. Для герметичного уплотнения полости предназначен внутренний элемент, заходящий в полость и имеющий перегородчатую часть и дистальную часть. Дистальная часть вмещает и позволяет надежно зафиксировать датчик положения, а перегородчатая часть рассеивает и диспергирует жидкость, поступающую в концевой электрод, для более равномерного распределения потока в полости. Конфигурация дистальной части образует кольцо, проходящее по длине концевого электрода и предназначенное для улучшения подачи жидкости к наиболее дистальным отверстиям на концевом электроде для более равномерного охлаждения поверхности концевого электрода.

В конкретном варианте осуществления поперечное сечение перегородчатой части не соответствует внутреннему пространству оболочки, в результате чего образуются отдельные и неодинаковые пути осевых потоков, что служит для замедления осевого импульса жидкости, поступающей в концевой электрод. Например, если внутреннее пространство оболочки имеет в целом круглую форму, перегородчатая часть, с которой сталкивается жидкость, поступающая в полость концевого электрода, имеет многоугольное (симметричное или несимметричное) поперечное сечение. Кроме того, канал, по которому жидкость поступает в полость, имеет продолговатое поперечное сечение, что позволяет наиболее эффективно использовать пространство внутри концевого электрода.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР

Эти и другие особенности и преимущества настоящего изобретения будут более понятными на примере следующего подробного описания в сочетании с сопроводительными фигурами.

На фиг. 1 представлен вид сбоку варианта осуществления катетера, составляющего предмет настоящего изобретения.

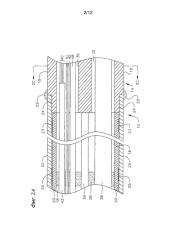

На фиг. 2A представлен вид сбоку катетера, изображенного на фиг. 1, на котором показано соединение между корпусом катетера и изгибаемой промежуточной секцией в поперечном разрезе вдоль первого диаметра.

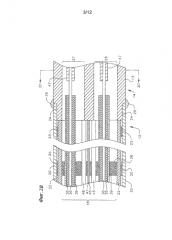

На фиг. 2B представлен вид сбоку катетера, изображенного на фиг. 1, на котором показано соединение между корпусом катетера и изгибаемой промежуточной секцией в поперечном разрезе вдоль второго диаметра, в целом перпендикулярного первому диаметру.

На фиг. 2C представлен продольный вид изгибаемой промежуточной секции, изображенной на фиг. 2A и 2B, в поперечном сечении вдоль линии c-c.

На фиг. 3A-3C схематично изображен вариант осуществления рукоятки управления; катетер показан в нейтральном и изогнутом положении.

На фиг. 4 представлен вид сверху варианта осуществления рукоятки управления, включая блок управления изгибом в сборе.

На фиг. 5 представлен частичный боковой вид в перспективе варианта осуществления отводящего рычага и ручки регулировки натяжения, установленных на рукоятке управления.

На фиг. 6A и 6B представлены вид сверху и снизу варианта осуществления качающего элемента, используемого в блоке управления изгибом в сборе.

На фиг. 7 представлен боковой вид в вертикальном разрезе варианта осуществления натяжного ролика, используемого в блоке управления изгибом в сборе.

На фиг. 8 представлено перспективное изображение в разобранном виде варианта осуществления концевого электрода в сборе.

На фиг. 9 представлено перспективное изображение варианта осуществления концевого электрода в сборе в поперечном сечении.

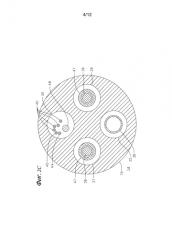

На фиг. 9A представлен продольный вид концевого электрода в сборе, изображенного на фиг. 9, в поперечном сечении вдоль линии a-a.

На фиг. 9B представлен продольный вид концевого электрода в сборе, изображенного на фиг. 9, в поперечном сечении вдоль линии b-b.

На фиг. 9C представлен продольный вид концевого электрода в сборе, изображенного на фиг. 9, в поперечном сечении вдоль линии c-c.

На фиг. 9D представлен продольный вид концевого электрода в сборе, изображенного на фиг. 9, в поперечном сечении вдоль линии d-d.

На фиг. 9E представлен продольный вид концевого электрода в сборе, изображенного на фиг. 9, в поперечном сечении вдоль линии e-e.

На фиг. 9F представлен продольный вид концевого электрода в сборе, изображенного на фиг. 9, в поперечном сечении вдоль линии f-f.

На фиг. 10 представлено перспективное изображение в разобранном виде альтернативного варианта осуществления концевого электрода в сборе.

На фиг. 10A представлен вид с торца в поперечном разрезе альтернативного варианта осуществления внутреннего элемента.

На фиг. 10B представлен вид с торца в поперечном разрезе другого альтернативного варианта осуществления внутреннего элемента.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

На фиг. 1 изображен вариант осуществления катетера 10 с улучшенными характеристиками определения положения и охлаждения. Катетер имеет продолговатый корпус 12 с проксимальным и дистальным концами, промежуточной изгибаемой секцией 14 на дистальном конце корпуса 12 и дистальной секцией 15 с орошаемым концевым электродом для картирования и абляции 17. Катетер также включает рукоятку управления 16, исходящую от проксимального конца корпуса 12 и предназначенную для управления двунаправленным изгибом промежуточной секции 14. Предпочтительно концевой электрод 17 вмещает электромагнитный датчик положения, размещенный в дистальной его части в осевом положении, защищая при этом датчик от РЧ-воздействия во время абляции и от напряжения изгиба. Конфигурация концевого электрода также поддерживает вихревой поток и диспергирование оросительной жидкости, что ведет к повышению теплопередачи от оболочки к жидкости и позволяет снизить скорость потока, в результате чего снижается жидкостная нагрузка на пациента. Жидкость, например физиологический раствор или гепаринизированный физиологический раствор, доставляется к месту абляции с помощью концевого электрода для охлаждения ткани, снижения коагуляции и (или) упрощения формирования более глубоких поврежденных участков. Необходимо понимать, что таким же образом могут доставляться любые другие жидкости, в том числе диагностические или лекарственные жидкости, такие как нейроингибиторы и нейростимуляторы.

Как изображено на фиг. 2A и 2B, корпус катетера 12 представляет собой продолговатую трубчатую конструкцию с одним осевым или центральным просветом 18. Корпус катетера 12 является гибким, а именно поддающимся изгибу, но преимущественно несжимаемым по всей длине. Корпус катетера 12 может иметь любую подходящую конструкцию и может быть изготовлен из любого подходящего материала. Настоящая предпочтительная конструкция включает наружную стенку 20, изготовленную из полиуретана или пебакса. Наружная стенка 20 включает встроенную плетеную сетку из нержавеющей стали или т.п. для повышения жесткости на скручивание корпуса катетера 12, так чтобы при вращении рукоятки управления 16 промежуточная секция 14 катетера 10 поворачивалась соответствующим образом.

Внешний диаметр корпуса катетера 12 не имеет особого значения, но предпочтительно не должен превышать приблизительно 3,008 мм (8 французских пунктов), а более предпочтительно 2,632 мм (7 французских пунктов). Аналогичным образом, толщина наружной стенки 20 не имеет особого значения, однако она должна быть достаточно тонкой, чтобы центральный просвет 18 мог вместить вытяжные элементы (например, вытяжную проволоку), токопроводящие проводники и другие необходимые провода, кабели и трубки. При необходимости внутренняя поверхность наружной стенки 20 может быть укреплена трубкой 22 для повышения жесткости на скручивание. В описываемом варианте осуществления катетер имеет наружную стенку 20 с внешним диаметром приблизительно от 2,29 мм (0,090 дюймов) до 23,88 мм (0,94 дюймов) и внутренним диаметром приблизительно от 1,55 мм (0,061 дюймов) до 1,65 мм (0,065 дюймов).

Дистальные концы упрочняющей трубки 22 и наружной стенки 20 зафиксированы рядом с дистальным концом корпуса катетера 12 с помощью клеевого соединения 23 полиуретановым клеем или аналогичным веществом. Второе клеевое соединение 25 выполнено между проксимальными концами упрочняющей трубки 20 и наружной стенки 22 с использованием долгосохнущего, но более прочного клея, например полиуретанового клея.

Компоненты, протянутые между рукояткой управления 16 и изгибаемой секцией 14, проходят через центральный просвет 18 корпуса катетера 12. К этим компонентам относятся: токопроводящие проводники 40 для концевого электрода 17 и кольцевых электродов 21 на наконечнике, оросительная трубка 38 для доставки жидкости к наконечнику 15, кабель 48 для датчика определения положения 46, пара вытяжных проволок для изгибания промежуточной секции 14 и пара проводов термопары 41 и 45 для измерения температуры на дистальном наконечнике 15. Клеевое соединение 28 фиксирует проксимальную часть компонентов внутри упрочняющей трубки.

На фиг. 2A, 2B и 2C изображен вариант осуществления промежуточной секции 14, которая представляет собой короткий участок трубки 19. Трубка также снабжена плетеной сеткой с множеством внеосевых просветов, как, например, просветы 26, 27, 30 и 32. Каждый из диаметрально противоположных первого и второго просветов 26 вмещает вытяжную проволоку 36 для двунаправленного изгиба. Третий просвет 30 несет токопроводящие проводники 40, провода термопары 41 и 45 и кабель датчика 48. Четвертый просвет 32 вмещает оросительную трубку 38.

Трубка 19 промежуточной секции 14 изготовлена из подходящего нетоксичного материала, более гибкого, чем материал корпуса катетера 12. Подходящим материалом для трубки 19 является плетеный полиуретан, то есть полиуретан с встроенной сеткой из нержавеющей стали или т.п. Размер каждого просвета не имеет особого значения, однако он должен быть достаточным для того, чтобы вместить соответствующие компоненты, размещаемые в данном просвете.

Средство для прикрепления корпуса катетера 12 к промежуточной секции 14 изображено на фиг. 2A и 2B. Проксимальный конец промежуточной секции 14 включает внешний круговой надрез 24, принимающий внутреннюю поверхность наружной стенки 20 корпуса катетера 12. Промежуточная секция 14 и корпус катетера 12 скреплены клеем 29 или аналогичным веществом.

При необходимости внутри корпуса катетера между дистальным концом упрочняющей трубки (при наличии) и проксимальным концом промежуточной секции может быть помещен разделитель (не показан). Разделитель обеспечивает гибкий переход в месте соединения корпуса катетера и промежуточной секции, что позволяет соединению плавно изгибаться без образования складок или перекручивания. Катетер, содержащий такой разделитель, описан в патенте США № 5964757, содержание которого включено в настоящий документ путем ссылки.

Каждая вытяжная проволока 36 предпочтительно имеет тефлоновое покрытие (тефлон RTM). Вытяжные проволоки 36 могут быть изготовлены из любого подходящего металла, такого как нержавеющая сталь или нитинол, а тефлоновое покрытие придает вытяжной проволоке скользкость. Предпочтительный диаметр вытяжной проволоки варьируется в пределах от приблизительно 0,15 до приблизительно 0,25 мм (от приблизительно 0,006 до приблизительно 0,010 дюймов).

Как изображено на фиг. 2B, часть каждой вытяжной проволоки 36, протянутой через корпус катетера 12, проходит через компрессионную обмотку 35 вокруг соответствующей вытяжной проволоки 36. Компрессионная обмотка 35 проходит от проксимального конца корпуса катетера 12 к проксимальному концу промежуточной секции 14. Компрессионная обмотка 35 может быть изготовлена из любого подходящего металла, предпочтительно из нержавеющей стали, и должна быть плотно намотана для обеспечения гибкости, то есть способности к изгибу, но при этом обладать прочностью на сжатие. Внутренний диаметр компрессионной обмотки предпочтительно незначительно превышает диаметр вытяжной проволоки 36. Внутри корпуса катетера 12 внешняя поверхность компрессионной обмотки 35 также покрыта гибкой непроводящей оболочкой 39, выполненной, например, из полиимидной трубки. Как изображено на фиг. 2B и 2C, часть каждой вытяжной проволоки 36, протянутой через промежуточную секцию 14, покрыта непроводящей защитной оболочкой 47.

Проксимальные концы вытяжной проволоки 36 зафиксированы в рукоятке управления 16. Дистальные концы вытяжной проволоки 36 зафиксированы на концевом сечении 15, как подробно описано ниже. Отдельное и независимое продольное перемещение вытяжной проволоки 36 относительно корпуса катетера 12, ведущее к изгибу промежуточной секции 14 и наконечника 15, выполняется путем соответствующих манипуляций с рукояткой управления 16.

В представленном варианте осуществления рукоятка управления 16 имеет блок изгибания 60 (фиг. 4) с отводящим рычагом 62 (фиг. 5) и вращающимся или качающим элементом 64 (фиг. 6A и 6B), поддерживающим пару роликов натяжения 66 (фиг. 7), воздействующих на вытяжную проволоку 36 для изгибания промежуточной секции 14, следовательно, и наконечника 15. Отводящий рычаг 62 и качающий элемент 64 осесимметричны и соединены таким образом, что когда пользователь поворачивает отводящий рычаг 62, качающий элемент 64 также поворачивается. По мере того как качающий элемент 64 поворачивается с помощью отводящего рычага (как отмечено линией 62), ролики натяжения 66 перемещаются из нейтрального положения (фиг. 3A), при этом один ролик 66 тянет вытяжную проволоку 36 на одной стороне катетера в направлении ее зафиксированного проксимального конца 37, заставляя таким образом секцию 14 изгибаться в эту сторону (фиг. 3B и 3C). Такие компоненты, как токопроводящие проводники, оросительная трубка и кабель датчика, могут проходить через качающий элемент 64 внутри защитной трубки 68. Рукоятка натяжения изгиба 67 (фиг. 5) позволяет пользователю отрегулировать ослабление, при котором отводящий рычаг 62 может поворачиваться. Подходящие блок изгибания и рукоятка управления описаны в находящейся в процессе одновременного рассмотрения заявке на патент США с серийным № 12/346834 от 30 декабря 2008 года «Изгибаемая проводниковая трубка», содержание которой полностью включено в настоящий документ путем ссылки. Другие подходящие блоки изгибания описаны в находящейся в процессе одновременного рассмотрения заявке на патент США с серийным № 12/211728 от 16 сентября 2008 года «Катетер с регулируемой чувствительностью к изгибу», и в заявке на патент США с серийным № 12127704 от 27 мая 2008 года «Механизм управления двунаправленным катетером», содержание каждой из которых полностью включено в настоящий документ путем ссылки.

Дистальный конец промежуточной секции 14 содержит наконечник 15, который включает концевой электрод 17 и относительно короткий участок соединительной трубки 53, расположенный между концевым электродом 17 и промежуточной секцией 14. Как изображено на фиг. 8 и 9, в представленном варианте осуществления три кольцевых электрода 21 установлены на трубке 53. Трубка 53 имеет одиночный просвет, который вмещает токопроводящий проводник концевого электрода 40T, кабель электромагнитного датчика 48, провода термопары 41 и 45 и оросительную трубку 38 концевого электрода 17. Одиночный просвет соединительной трубки 53 позволяет переориентировать эти компоненты в зависимости от расположения соответствующих просветов в промежуточной секции 14 и их расположения в концевом электроде 17.

Концевой электрод 17 определяет продольную ось 50 и имеет двухсоставную конфигурацию, которая включает электропроводную оболочку или обтекатель 51 и внутренний элемент или корпус 52. Оболочка, как правило, имеет цилиндрическую форму. Она имеет более узкую открытую утонченную часть 56, расположенную проксимально относительно более широкой дистальной части 54. Дистальная часть включает атравматический дистальный конец 72 с плоской дистальной поверхностью и скругленной периферической кромкой. Дистальная часть имеет внутреннюю стенку 58, которая формирует, как правило, цилиндрическую полость 70 внутри оболочки. Проксимальная утонченная часть 56 выровнена и соотнесена с продольной осью 50. Необходимо понимать, что утонченная часть 56 не должна быть уже дистальной части 54. Более того, утонченная часть и дистальная часть могут быть одного диаметра за исключением того, что дистальная часть 54 оголена, а утонченная часть 56 покрыта соединительной трубкой 43.

Оболочка 51 содержит биосовместимый металл, в том числе биосовместимый металлический сплав. Подходящим биосовместимым металлическим сплавом является сплав, принадлежащий к группе, в состав которой входят: нержавеющие стали, сплавы благородных металлов и (или) их комбинации. В одном из вариантов осуществления оболочка содержит сплав, содержащий приблизительно 80% вес. палладия и приблизительно 20% вес. платины. В альтернативном варианте осуществления оболочка содержит сплав, содержащий приблизительно 90% вес. платины и приблизительно 10% вес. иридия. Оболочка 51 может быть изготовлена методом глубокой вытяжки, который позволяет получить достаточно тонкую, но прочную стенку, подходящую для выполнения манипуляций, транспортировки в полости тела пациента и контакта с тканью в процессе картирования и абляции. Оболочка, изготовленная методом глубокой вытяжки, также может быть подвергнута обработке электрическим разрядом (ОЭР) с целью формирования многочисленных сквозных отверстий или портов 74 в дистальной части 54, благодаря которым полость 70 и внешняя поверхность оболочки 51 сообщаются между собой. В описанном варианте осуществления толщина стенки оболочки колеблется в пределах от приблизительно 0,05 мм (0,002 дюйма) до 0,13 мм (0,005 дюйма), предпочтительно в пределах от приблизительно 0,08 мм (0,003 дюйма) до 0,10 мм (0,004 дюйма). Стенка также имеет множество отверстий, количество которых составляет приблизительно от 21 до 140, предпочтительно приблизительно от 33 до 60, более предпочтительно приблизительно от 33 до 57, при этом диаметр каждого отверстия может варьироваться в пределах приблизительно от 0,05 мм (0,002 дюйма) до 0,25 мм (0,010 дюйма), предпочтительно приблизительно от 0,08 мм (0,003 дюйма) до 0,10 мм (0,004 дюйма), а более предпочтительно составлять приблизительно 0,10 мм (0,004 дюйма).

Внутренний элемент 52 защищает и покрывает датчик 46 в дистальном и выровненном по центру положении внутри полости 70. Таким образом, датчик располагается в концевом электроде дистально точно по центру, что обеспечивает оптимальные характеристики его работы. То есть чем точнее датчик в концевом электроде выровнен по центру и чем он ближе к дистальному концу концевого электрода, тем достовернее данные этого датчика. В представленном варианте осуществления весь внутренний элемент 52 вмещается в оболочку 51.

Внутренний элемент 52 имеет продолговатую форму, выровненную и соотнесенную с продольной осью 50 наконечника 15. Предпочтительно внутренний элемент имеет трубчатую дистальную часть 80, среднюю перегородчатую часть 81, шток 82 и проксимальную основную часть 83. Проходящей по всей длине внутреннего элемента осевой канал 84 содержит датчик 46 и кабель датчика 48. В описанном варианте осуществления трубчатая дистальная часть 80 размещается, как правило, в полости 70 оболочки, а перегородчатая часть, шток и основная часть 81, 82 и 83 размещаются, как правило, в утонченной части 56 оболочки. Таким образом, двухсоставная конфигурация позволяет вставлять и размещать внутренний элемент 52 в оболочке 51, где трубчатая дистальная часть 80 размещается в дистальной части 54 оболочки 51, а проксимальная хвостовая часть (средняя перегородчатая часть 81, шток 82 и основная часть 83) размещается в утонченной части 56 оболочки 51.

Основная часть 83 внутреннего элемента 52 имеет круглое поперечное сечение (фиг. 9f), адаптированное для скользящей посадки в полость утонченной части 56 оболочки для формирования герметичного соединения на проксимальном конце концевого электрода 17. Толщина основной части может варьироваться в пределах приблизительно от 0,08 мм (0,003 дюйма) до 0,10 мм (0,004 дюйма).

Дистальнее основной части находится суженный шток 82, образующий открытый кольцевой зазор 88 внутри оболочки 51 между основной частью 83 и средней перегородчатой частью 81 (фиг. 9e). Ширина штока может варьироваться в пределах приблизительно от 2,29 мм (0,090 дюйма) до 2,79 мм (0,110 дюйма).

Представленный вариант осуществления средней перегородчатой части 81 имеет поперечное сечение в форме равностороннего треугольника (фиг. 9d), три стороны 90 которого соединяют три закругленных угла 92, контактирующих по периметру окружности с утонченной частью 56 оболочки 51. Такой контакт обеспечивает плотную пригонку по оси (или по центру) между оболочкой 51 и внутренним элементом 52. Треугольное поперечное сечение также позволяет сформировать различные пути осевых потоков или каналы 94 для прохождения жидкости в концевой электрод 17. Жидкость, поступающая в полость 70 оболочки 51, распределяется по различным каналам с помощью перегородок 81. Эти каналы облегчают диспергирование жидкости, поступающей в концевой электрод 14 в его основной части. Необходимо понимать, что поперечное сечение средней перегородчатой части 81 не ограничивается треугольной формой и может иметь форму многоугольника, в том числе четырех- и пятиугольника, при условии что формирование нескольких путей потока и генерирование вихревого движения не приводит к значительным перепадам давления жидкости. Длина средней перегородчатой части между ее дистальным и проксимальным концами варьируется в пределах приблизительно от 1,27 мм (0,050 дюйма) до 5,08 мм (0,200 дюйма).

Длина и внутренний диаметр трубчатой части 80 позволяют полностью вмещать датчик 46, оставляя зазор 100 между дистальным концом трубчатой части и дистальным концом датчика. Традиционно используемый датчик имеет диаметр приблизительно 1 мм и длину приблизительно 5 мм. Зазор 100 заполняется герметиком 101 (фиг. 9A), таким как, например, полиуретан. Таким образом, осуществляется надежная фиксация, герметичное уплотнение и защита датчика в трубчатой части 80. Трубчатая часть имеет длину, которая варьируется в пределах приблизительно от 60 до 90% от длины полости, а предпочтительно приблизительно 80%. В альтернативном варианте осуществления трубчатая часть представляет собой компонент, отделенный от средней перегородчатой части и герметично соединенный с ней. Перегородчатая часть 81 должна быть изготовлена из электропроводного материала, а трубчатая часть может быть изготовлена из пластика, такого как полиимид. Внешний диаметр трубчатой части варьируется в пределах приблизительно от 25 до 40% от величины диаметра полости 70, а в предпочтительном варианте приблизительно 30% (фиг. 9B и 9C). Эта разница в длине и диаметре образует дистальный зазор 102 между дистальным концом оболочки 51, дистальным концом трубчатой части 80 и кольцевым участком 104, охватывающим по меньшей мере длину трубчатой части для улучшения процесса диспергирования жидкости и потока в концевом электроде. В представленном варианте осуществления трубчатая часть 80 имеет круглое поперечное сечение, однако следует понимать, что поперечное сечение может иметь любую подходящую форму, в том числе форму многоугольника, например, треугольника, прямоугольника и т.п.).

На проксимальном конце датчика 46 канал 84, проходящий во внутреннем элементе 52, сужается, образуя ограничительный участок 106 (фиг. 9C), упирающийся торцом в проксимальный конец датчика 46. Место соединения датчика и кабеля датчика находится на ограничительном участке, и кабель датчика исходит от него проксимально, проходя через оставшуюся часть канала 84 в промежуточную секцию 14. Таким образом, соединение между кабелем 48 и датчиком 46 спрятано внутри внутреннего элемента 52, а внутренний элемент обеспечивает надежную защиту от отсоединения кабеля и воздействия напряжения при изгибе. Это позволяет сократить общую длину концевого электрода, что делает катетер более маневренным.

К другим конструктивным особенностям основной части внутреннего элемента относятся сквозные отверстия 85, 86A, 86B, 87A и 87B. Дистальный конец оросительной трубки 38 заканчивается и фиксируется в сквозном отверстии для жидкости 85. Дистальные концы проводов термопар 41 и 45 зафиксированы в отверстии 87A. Дистальный конец токопроводящего проводника концевого электрода 40T зафиксирован в сквозном отверстии 87B. Токопроводящий проводник концевого электрода 40 питает энергией оболочку 51 и по меньшей мере основную часть 83 внутреннего элемента 52. Дистальный конец каждой вытяжной проволоки имеет T-образный фиксатор, в соответствии с принципами, известными в данной области техники. T-образные фиксаторы припаяны в диаметрально противоположных сквозных отверстиях 86A и 86B. Таким образом, вытяжные проволоки прикреплены к основной части 83, а не к стенке трубки, которая может разорваться. Вытяжная проволока, зафиксированная таким образом в отверстиях 86A и 86B, обеспечивает симметричное двунаправленное изгибание промежуточной секции 14 катетера. Основная часть может также включать периферическую кромку 106 на проксимальной поверхности, подпирающую проксимальный конец оболочки 51 и таким образом поддерживающую зазор 102 между дистальным концом трубки 80 и дистальным концом оболочки 51. Кромка и проксимальный конец оболочки 51 могут быть неподвижно соединены, например, с помощью лазерной сварки.

В соответствии с другой особенностью настоящего изобретения сквозное отверстие для жидкости 85 соотнесено со средней перегородчатой частью 81 так, что отверстие 85 обращено к стороне 90. Таким образом, жидкость, выходящая из отверстия 85, сталкивается со стороной 90 и распыляется вокруг штока 82. Такое расположение отверстия 85 (и оросительной трубки 38) и стороны 90 в сочетании с кольцевым зазором 88, образованным штоком 82, обеспечивает прохождение потока, более постоянного и равномерно распределенного в радиальном направлении, по каналам 94, что, в свою очередь, способствует повышению турбулентности и унификации скорости потока в кольцевом пространстве 104 полости 70 и, следовательно, улучшению конвекционного охлаждения оболочки 51. Таким образом, достигается более равномерное орошение по всей длине концевого электрода. Внутренний элемент эффективно противодействует тому, чтобы жидкость, поступающая в концевой электрод, с высокой скоростью направлялась к наиболее дистальным отверстиям 74, не используя для выхода более проксимальные отверстия 74.

Поперечное сечение внецентрового сквозного отверстия 85 для оросительной трубки 38 имеет продолговатую форму, то есть в большей степени овальную, нежели круглую, определяе