Способ прогнозирования риска развития оптической нейропатии при нормотензивной глаукоме

Иллюстрации

Показать всеПредлагаемое изобретение относится к офтальмологии и предназначено для прогнозирования риска развития оптической нейропатии при нормотензивной глаукоме. Измеряют толщину сетчатки в височно-наружном и нижне-наружном отделах макулы. При толщине сетчатки ≤210 мкм в височно-наружном и нижне-наружном отделах макулы прогнозируют риск развития оптической нейропатии при нормотензивной глаукоме. Способ позволяет повысить точность прогнозирования. 3 табл., 2 пр.

Реферат

Предлагаемое изобретение относится к офтальмологии и предназначено для прогнозирования риска развития оптической нейропатии при нормотензивной глаукоме.

Нормотензивная глаукома (НТГ) является формой первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Отсутствие ключевого симптома открытоугольной глаукомы - повышенного внутриглазного давления существенно затрудняет ее диагностику и требует особого подхода с применением комплекса диагностических методов обследования [1, 2, 3].

В диагностике нормотензивной глаукомы на первый план выходит обнаружение признаков оптической нейропатии в виде атрофии диска зрительного нерва (ДЗН). Выявлено, что изменения ДЗН при НТГ аналогичны таковым при типичной глаукоме и проявляются развитием глаукоматозной экскавации, потерей ткани нейроглиального кольца, деколорацией, нарушением в ретинальном слое нервных волокон [4]. Однако отмечен ряд клинических особенностей изменения ДЗН при НТГ. Изучая характер экскавации у больных с НТГ и ПОУГ, Y. Shiose выявил при НТГ преимущественно вертикальное распространение экскавации с «вторжением» к краю ДЗН через нейро-ретинальный поясок (НРП) в каком-либо узком секторе, в то время как при ПОУГ он наблюдал равномерное расширение экскавации от центра к периферии с пологими блюдцеобразными краями [5]. J. Caprioli с G.L. Spaeth указали на более выраженное истончение НРП в нижнем и нижне-височном секторах преимущественно при НТГ, связав это с сосудистыми факторами [6].

В связи с широким использованием оптической когерентной томографии (ОКТ), стал возможным детальный анализ структурных изменений ДЗН. Eid Т. с соавт. с помощью гейдельбергского ретинального томографа показали, что все основные стереометрические показатели ДЗН: площадь НРП, объем НРП, слой нервных волокон сетчатки (СНВС) в среднем были значительно меньше, а размер экскавации больше при НТГ по сравнению с ПОУГ [7].

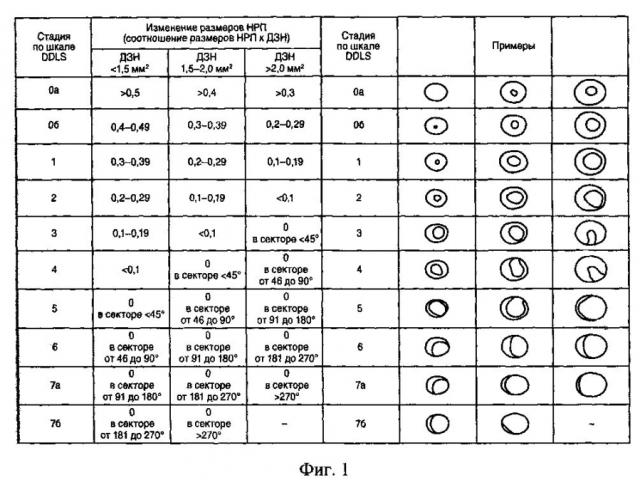

Для диагностики глаукомы была предложена шкала определения вероятности глаукомного поражения по состоянию ДЗН [8]. Шкала содержит информацию о размерах ДЗН, о размере и положении экскавации (Фиг. 1 - Шкала определения вероятности поражения по состоянию ДЗН).

В глаукомных дисках поражение чаще всего локализуется в нижнетемпоральных и верхне-темпоральных отделах. Установлено, что при развитых стадиях глаукомы состояние ДЗН по шкале не может соответствовать градации 0. Вместе с тем, нельзя исключать вероятность глаукомы при нормальном соотношении размеров НРП к ДЗН, равном, например, 0,4-0,5. Особенно это актуально для дисков малого размера, в которых возможно развитие оптической нейропатии даже при нормальном соотношении НРП и ДЗН. Именно для таких глаз, где сложно проследить грань между нормой и патологией, важно установить дополнительные экспертные диагностические критерии.

Выявлено, что общее количество ганглиозных клеток и их аксонов в человеческом глазу регламентировано при рождении (примерно до 1705 тысяч). В течение жизни они не восстанавливаются, а, наоборот, в ходе возрастной инволюции гибнут. Теряется примерно до 7% каждые 10 лет жизни. Полагаем, что не менее важное значение представляют и количественные показатели первых двух нейронов зрительного анализатора, составляющие неразрывную функциональную систему органа зрения и составляющие толщину сетчатки в макуле.

В работе Куроедова с соавт. указано на особенности структурных трансформаций в ДЗН и сетчатке глаза при НТГ. Авторы установили, что истончение парамакулярной сетчатки в темпоральном, верхнем и нижнем отделах происходит при прогрессировании НТГ, в то время как назальные отделы парамакулярной области и собственно макула длительное время остаются интактными. Обнаружена прямая связь между состоянием темпорального и нижнетемпорального отделов НРП и парамакулярной сетчатки для продвинутых стадий болезни. Показано, что НРП разрушается более заметно, чем парамакулярная сетчатка. Полученные данные позволили авторам сделать вывод о первоначальном поражении структур ДЗН относительно параметров парамакулярной сетчатки [9]. Однако, несмотря на большую значимость выявленных данных, авторы не определили причинно-следственную связь между риском возникновения НТГ и толщиной сетчатки. Известен способ диагностики ранней стадии глаукомы по ретинотомографическому параметру объема нейроретинального пояска (НРП) (патент RU 2342064, 27.12.2007). Однако в способе не отражен риск возникновения, причем, именно нормотензивной глаукомы.

Задачей нашего изобретения явилось выявление связи между риском возникновения нормотензивной глаукомы и толщиной сетчатки в верхнетемпоральном и нижне-темпоральном отделах макулы.

В нашем исследовании мы обратили внимание на большую пропорцию глаз со сниженной толщиной сетчатки в верхне-темпоральном и нижнетемпоральном отделах макулы, выявляемую на начальной стадии НТГ. Оказалось, что частота развития НТГ на таких глазах чрезвычайно высока и достоверно превышает риск развития НТГ на глазах с нормальной толщиной сетчатки в этих отделах макулы.

Клинико-функциональное обследование было проведено у 72 пациентов с НТГ (144 глаза) в возрасте от 48 до 84 лет (10 мужчин, 62 женщины). Средний возраст больных составил Мср=65,17±1,27 года (Мср=М±m). Распределение по стадиям было следующим: 76 глаз - с начальной, 30 - с развитой, 22 - с далеко зашедшей и терминальной глаукомой; на 4 глазах глаукома не проявилась, на 12 глазах на момент обследования - подозрение на глаукому.

В группу контроля вошло 25 здоровых лиц (50 глаз): 16 мужчин (64%) и 9 женщин (36%) с сохранными зрительными функциями, отсутствием офтальмопатологии. Средний возраст пациентов в контрольной группе составил Мср=65,49±2,00.

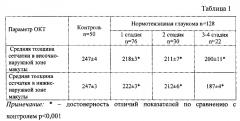

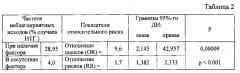

Статистический анализ доверительных интервалов относительного риска показал, что распространенность НТГ на глазах с тонкой сетчаткой в указанных отделах макулы достоверно превышала (р<0,001) аналогичный показатель в средне-статистической популяции глаз аналогичного возрастного диапазона (табл. 1 - ОКТ-данные макулярной области при различных стадиях НТГ (М±m), 2 - Сравнительные показатели относительного риска и границы доверительного интервала при наличии тонкой сетчатки в височно-наружном отделе макулы (≤210 мкм).

При анализе ОКТ-данных средней толщины сетчатки в височно-наружной и нижне-наружной зонах макулы выявлено достоверное снижение толщины сетчатки указанных отделов в группе НТГ по сравнению с контролем, причем по мере развития болезни толщина сетчатки закономерно уменьшалась от стадии к стадии (табл. 1).

Таким образом, при комплексном анализе ОКТ-данных выявлена прямая высоко коррелятивная связь между наличием тонкой сетчатки в височно-наружном и нижне-наружном отделе макулы и заболеваемостью НТГ (табл. 2, 3 - Сравнительные показатели относительного риска и границы доверительного интервала при наличии тонкой сетчатки в нижне-наружном отделе макулы (≤210 мкм)). При этом оба типа истончения сетчатки демонстрировали высокую ассоциативную связь с заболеваемостью нормотензивной глаукомой с различной сопряженностью связи. Так, вероятность развития НТГ при тонкой сетчатке в височно-наружном отделе макулы возрастала в 7 раз, а при тонкой сетчатке в нижне-наружном отделе макулы - в 13 раз (табл. 2, 3).

Техническим результатом предлагаемого способа является прогнозирование риска возникновения нормотензивной глаукомы.

Технический результат достигается за счет количественной оценки толщины сетчатки в височно-наружном и нижне-наружном отделе макулы. Способ осуществляют следующим образом. У пациента с подозрением на нормотензивную глаукому проводят измерение толщины сетчатки, например, с помощью когенертного томографа Stratus ОСТ модель 3000 фирмы Zeiss. При толщине ≤210 мкм в височно-наружном и/или нижненаружном отделах макулы прогнозируют риск возникновения нормотензивной глаукомы.

Пример 1

Пациенту А. с подозрением на нормотензивную глаукому правого глаза провели ОКТ-исследование макулы. Толщина сетчатки в височно-наружном отделе макулы составила 195 мкм, в нижне-наружном отделе - 179 мкм, в других ее отделах не выходила за пределы референтной границы нормы. Предлагаемым способом прогнозирован высокий риск развития НТГ. Для подтверждения диагноза проведено комплексное офтальмологическое обследование пациента.

Объективно: Vis OD с корр. 0,9. ВГД 24 мм рт.ст. (по Маклакову).

При гониоскопии: угол передней камеры (УПК) открыт, средней ширины, с смешанным типом пигментации средней степени выраженности. При биомикроскопии: субатрофичная радужная оболочка, с деструкцией пигментной каймы.

При офтальмоскопии: ДЗН бледно-розовый, с побледнением с височной стороны, с расширенной экскавацией с пологими краями, отношением экскавации к ДЗН (Э/Д) 0,6; (3 - зона с височной стороны). Нейроретинальный поясок сохранен, с тенденцией к «прорыву» в нижнем отделе. Выраженный сдвиг сосудистого пучка в носовую сторону.

Результаты компьютерной статической периметрии: MD=4,4 дБ, SLV=5,5 дБ.

Результаты ОКТ-исследования: средняя толщина слоя нервных волокон (Avg.Thick) 77,36 мкм, объем НРП 0,23 мм3.

Таким образом подтверждено наличие нормотензивной глаукомы у пациента.

Пример 2

Пациенту В. с диагнозом: открытоугольная II «а» глаукома (нормотензивная) правого глаза, подозрением на глаукому левого глаза аналогичным образом измеряли толщину сетчатки в макуле. Параметры сетчатки в височно-наружном и нижне-наружном отделах макулы составили 195 и 215 соответственно, в других отделах оставались в пределах нормы. При дополнительном обследовании признаков глаукомной оптической нейропатии не выявлено. Учитывая высокий риск развития глаукомы у пациента, через 6 мес. проведено повторное офтальмологическое обследование и обнаружены признаки глаукомной оптической нейропатии.

Результаты обследования: Vis OD с корр. 0,7. ВГД 23 мм рт.ст. (по Маклакову).

При гониоскопии: угол передней камеры (УПК) открыт, средней ширины, с эндогенным типом пигментации слабой степени выраженности. При биомикроскопии: структура радужной оболочки не изменена.

При офтальмоскопии: ДЗН бледно-розовый, с округлой экаскавацией с пологими краями, отношением экскавации к ДЗН (Э/Д) 0,4; вокруг ДЗН с височной стороны β- зона, нейроретинальный поясок сохранен во всех отделах.

Результаты компьютерной статической периметрии: MD=4,9 дБ, SLV=2,8 дБ.

Результаты ОКТ-исследования: средняя толщина слоя нервных волокон (Avg.Thick) 77,46 мкм, объем НРП 0,23 мм3.

Таким образом, ОКТ-анализ подтвердил значение истончения сетчатки в височно-наружном и/или нижне-наружном отделах макулы в прогнозировании риска развития НТГ.

Таким образом, предложенный способ позволяет прогнозировать риск возникновения НТГ и, соответственно, принимать адекватные меры для наблюдения за пациентами и проведения превентивных мероприятий.

Литература

1. Волков, В.В. Глаукома при псевдонормальном давлении /В.В. Волков. - М.: Медицина, 2001. - 352 с.

2. Нестеров А.П., Алябьева Ж.Ю. Нормотензивная глаукома: современный взгляд на патогенез, диагностику, клинику и лечение. Часть I. Глаукома. 2005; 3:66-75.

3. Takada М., Araie М., Suzuki Y., Koseki N., Yamagami J. The central visual field defects in low-tension glaucoma. A comparison of the central visual field defects in low-tension glaucoma with those in primary open angle glaucoma. Nihon Ganka Gakkai Zasshi. 1993; 97(11): 1320-1324.

4. Tezel G., Kass M.A., Kolker A.E., Wax M.B. Comparative optic disc analysis in normal pressure glaucoma, POAG, and ocular hypertension. Ophthalmology. 1996; 103 (12): 2105-2113.

5. Shiose Y., Ito I., Amano M. et al. Relation ship between mode of disc cupping and clinical features in primary open-angle and low-tension glaucoma. J. Glaucoma. 1987; 3 (9): 150-162.

6. Caprioli J., Spaeth G.L. Comparision of the optic nerve head in high- and low-tension glaucoma. Arch. Ophthalmol. 1995. 103 (8): 1145-1149.

7. Eid Т.Е., Spaeth G.L., Moster M.R., Augsburger J.J. Quantitative differences between the optic nerve head and peripapillary retina in low-tension and high-tension primary open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol. 1997; 124(6): 805-813.

8. Spaeth G.L., Henderer J., Lin C. et al. The Disc Damage Likelhood scale: reproducibility of a hew method of estimating the amount of optic nerve damage caused by glaucoma. Trans. Am. Ophthalmol. Soc. 2002; 100: 181-186.

9. Куроедов A.B., Городничий В.В., Романенко И.А., Огородникова В.Ю., Копелева Н.А. Позиционирование прогрессирующих структурно-функциональных изменений зрительного анализатора у пациентов с глаукомой низкого (псевдонорального) давления. Офтальмология. 2009; 6(3): 4-11.

Способ прогнозирования риска развития оптической нейропатии при нормотензивной глаукоме, включающий измерение толщины сетчатки в височно-наружном и нижне-наружном отделах макулы, и при толщине сетчатки ≤210 мкм в этих отделах макулы прогнозируют риск развития оптической нейропатии при нормотензивной глаукоме.