Антитела против сиглека-15 для лечения заболевания, связанного с потерей костной массы

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области биотехнологии и иммунологии. Описаны новые антитела или антиген-связывающие фрагменты, которые специфично связываются с сиглеком-15. В некоторых вариантах воплощения антиген-связывающие фрагменты могут блокировать биологическую активность сиглека-15 и полезны в составе композиции для лечения потери костной массы, в частности заболеваний костей, при которых повышена экспрессия сиглека-15 на клеточной поверхности, таких как состояния, при которых повышена активность остеокластов по деградации кости. Изобретение также относится к клеткам, экспрессирующим антитела или антиген-связывающие фрагменты, такие как моноклональные, гуманизированные или химерные антитела. Дополнительно также раскрыты способы детекции и лечения потери костной массы, заболеваний, связанных с потерей костной массы или онкологического заболевания с применением антител или антиген-связывающих фрагментов. 15 н. и 11 з.п. ф-лы, 20 ил., 6 табл., 4 пр.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к моноклональным антителам и их антиген-связывающим фрагментам, которые специфично связываются с сиглеком-15, и к их применению для лечения некоторых заболеваний, включая диагностику, профилактику и лечение онкологического заболевания или потери костной массы, такой как тяжелая или чрезмерная потеря костной массы, ассоциированная с заболеванием, связанным с костями, или ассоциированная с усилением дифференцировки или активности остеокластов. Настоящее изобретение также относится к применению этих антител для диагностики, профилактики и лечению различных иных типов заболеваний, при которых повышена активность остеокластов.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Кость является динамичной соединительной тканью, состоящей из функционально отличных популяций клеток, необходимых для поддержания структурной, механической и биохимической целостности кости и минерального гомеостаза организма человека. Основные типы клеток, присутствующих в кости, включают остеобласты, отвечающие за формирование кости и поддержание костной массы, и остеокласты, отвечающие за резорбцию костной ткани. Остеобласты и остеокласты функционируют в динамическом процессе, называемом ремоделированием кости. Развитие и пролиферация этих клеток из их предшественников управляется сетью ростовых факторов и цитокинов, продуцируемых в микроокружении кости, а также системными гормонами. Ремоделирование кости продолжается в течение всей жизни индивидуума и необходимо для поддержания здоровой костной ткани и минерального гомеостаза. Процесс в основном поддерживается в равновесном состоянии и управляется сложным взаимодействием системных гормонов, пептидов и белков и управляемых ими сигнальных путей, местных транскрипционных факторов, цитокинов, факторов роста и генов ремоделирования матрикса.

Любая помеха или дисбаланс, возникающие в процессе ремоделирования кости, могут приводить к заболеванию скелета, при этом наиболее распространенные нарушения скелета характеризуются общим снижением костной массы. Основной причиной такого снижения костной массы является увеличение количества и/или активности остеокластов. Наиболее распространенным таким заболеванием, и, возможно, самым известным, является остеопороз, встречающийся, в частности, у женщин после начала менопаузы. И действительно, остеопороз является наиболее существенной причиной, лежащей в основе переломов костей скелета у женщин позднего периода среднего возраста и пожилых женщин. Хотя недостаток эстрогена рассматривался в качестве фактора постменопаузального остеопороза, давно существует доказательство того, что ремоделирование является процессом, контролируемым на местном уровне, с учетом того, что он происходит в дискретных областях по всему скелету, как впервые описал Фрост (Frost) более сорока лет назад (Frost H.M. 1964).

Так как ремоделирование кости происходит в дискретных областях, локально продуцируемые гормоны и ферменты могут играть более важную роль, чем системные гормоны, в инициации резорбции костной ткани и в нормальном процессе ремоделирования. Такой местный контроль опосредуется остеобластами и остеокластами в микроокружении, в котором они функционируют. Например, остеокласты прикрепляются к костному матриксу и образуют отдельный компартмент между собой и поверхностью кости, ограниченный зоной плотного прилегания, образованной кольцом актина, окружающим фестончатый край. Множество мелких везикул транспортируют ферменты к клеточному матриксу и интернализируют частично переваренный клеточный матрикс. Микроокружение в пределах зоны плотного прилегания обогащено лизосомальными ферментами и имеет высокую кислотность, по сравнению с нормальным физиологическим значением pH организма. На мембране фестончатого края также экспрессируется RANK, рецептор для RANKL, и рецептор колониестимулирующего фактора макрофагов (М-КСФ), оба из которых отвечают за дифференцировку остеокластов, а также рецептор кальцитонина, способный быстро инактивировать остеокласты (Baron, R. 2003).

В сложной сети ингибирования и стимулирования гормон роста, инсулиноподобный фактор роста-1, половые стероиды, гормон щитовидной железы, кальциотрофические гормоны, такие как паратиреоидный гормон и простагландин E2, различные цитокины, такие как интерлейкин-1 бета, интерлейкин-6 и фактор некроза опухолей-альфа, и 1,25-дигидроксивитамин D (кальцитриол) действуют в процессе ремоделирования кости скоординированно (Jilka et al. 1992; Poli et al. 1994; Srivastava et al. 1998; de Vemejoul 1996).

Таким образом, очевидно, что уникальное местное микроокружение, создаваемое этими специализированными клетками, возникает благодаря либо экспрессии уникальных генетических последовательностей, которые не экспрессируются в других тканях, и/или благодаря сплайс-вариантам полинуклеотидов и полипептидов, экспрессируемых в других тканях. Выделение и идентификация полинуклеотидов, полипептидов и их вариантов и производных, специфичных для активности остеокластов, позволит более ясно понять процесс ремоделирования и предложить тканеспецифичные терапевтические мишени для лечения болезненных состояний, связанных с ремоделированием кости.

Многие заболевания, связанные с ремоделированием кости, плохо изучены, в общем случае не поддаются лечению или излечиваются только в ограниченной степени. Например, остеоартрит трудно лечить из-за того, что не существует средства лечения, и терапия фокусируется на ослаблении боли и предотвращении деформации затронутых заболеванием суставов. Обычно для ослабления боли применяют нестероидные противовоспалительные средства (НСПВС).

Еще одним примером является остеопороз, для которого единственными лекарственными препаратами, одобренными в настоящее время FDA для применения в Соединенных штатах, являются антирезорптивные агенты, которые предотвращают разрушение кости. Заместительная терапия эстрогенами является одним из примеров антирезорптивных агентов. Другие примеры включают алендроновую кислоту (Фосамакс - костной резорбции ингибитор - бифосфонат), ризедроновая кислота (Актонель - костной резорбции ингибитор - бисфосфонат), ралоксифен (Эвиста - селективный эстрогеновых рецепторов модулятор (СЭРМ)), кальцитонин (Кальцимар - гормон) и паратиреоидный гормон/терипаратид (Форстео - синтетический аналог паратиреоидного гормона человека, который помогает регулировать метаболизм кальция).

Бисфосфонаты, такие как алендроновая кислота и ризедроновая кислота, перманентно связываются с поверхностью кости и препятствуют активности остеокластов. Это позволяет остеобластам превзойти в скорости процесс резорбции. Самыми распространенными побочными эффектами являются тошнота, боли в животе и непроизвольная дефекация. Однако сообщается, что алендроновая кислота также вызывает раздражение и воспаление пищевода и, в некоторых случаях, язвы пищевода. Ризедроновая кислота химически отлична от алендроновой кислоты и с меньшей вероятностью служит причиной раздражения пищевода. Однако некоторые пищевые продукты, кальций, железосодержащие пищевые добавки, витамины и минералы или антациды, содержащие кальций, магний или алюминий, могут снижать всасывание ризедроновой кислоты, тем самым приводя к потере эффективности.

Наиболее частыми побочными эффектами ралоксифена и других СЭРМ (таких как Тамоксифен) являются приливы. Однако было показано, что ралоксифен и другие представители гормонозаместительной терапии повышают риск образования сгустков крови, в том числе тромбоза глубоких вен и эмболии сосудов легких, сердечно-сосудистого заболевания и рака.

Кальцитонин не столь эффективен в повышении плотности костей и усилении костей, как эстроген и другие антирезорптивные агенты. Распространенными побочными эффектами инъекционного или вводимого в виде назального аэрозоля кальцитонина являются тошнота и гиперемия. У пациентов могут развиваться раздражение носовой полости, насморк или носовые кровотечения. Инъекционный кальцитонин может вызывать местное покраснение кожи в области инъекции, кожную сыпь и гиперемию.

Ситуацией, демонстрирующей связь между несколькими заболеваниями или болезненными состояниями, в которые вовлечено ремоделирование кости, является то, что применение этидроновой кислоты (Дидронела) было изначально одобрено FDA для лечения болезни Педжета. Болезнь Педжета - это заболевание костей, характеризующееся нарушенным и усиленным ремоделированием костей, приводящим к ослаблению костей и болям. Дидронел применяли «недокументированно», и в некоторых исследованиях было показано, что он повышает плотность костей у женщин в постменопаузе с установленным остеопорозом. Также было обнаружено, что он эффективен для профилактики потери костной массы у пациентов, которым требуется длительный прием стероидных препаратов (таких как преднизолон или кортизон). Однако высокая доза или непрерывное применение Дидронела может вызвать другое заболевание костей, называемое остеомаляцией. Как и остеопороз, остеомаляция может приводить к ослаблению костей с повышенным риском переломов. Из-за проблем, связанных с остеомаляцией, и отсутствия достаточного количества исследований, хоть и учитывая снижение частоты переломов костей, FDA Соединенных штатов не одобрила Дидронел для лечения остеопороза.

Терапия остеопороза в основном фокусировалась на антирезорптивных лекарственных препаратах, которые снижают степень потери костной массы, но появляющиеся новые способы терапии показывают перспективность повышения минеральной плотности кости, вместо простого поддержания состояния или замедления ухудшения состояния. Ассортимент находящихся на ранних стадиях разработки лекарств для лечения остеопороза в основном включает кандидатные лекарства в новых терапевтических классах, в частности, ингибиторы катепсина K, остеопротегрин и кальцилитические агенты, а также новые бисфосфонаты. Некоторые из них являются примерами того, как новые лекарства, при создании которых применяются программы в области геномики, разрабатывают на основе более глубокого понимания биологии кости, и эти лекарства потенциально могут изменить подходы к лечению нарушений костей в длительной перспективе.

Настоящее изобретение описывает применение антител, специфичных к сиглеку-15, для диагностики, прогнозирования и лечения (включая профилактику) онкологического заболевания или потери костной массы (например, тяжелой или чрезмерной потери костной массы, ассоциированной с заболеванием, связанным с костями, или ассоциированной с усилением дифференцировки или активности остеокластов). В частности, настоящее изобретение относится к применению антител против сиглека-15 для ингибирования дифференцировки остеокластов.

Сиалосвязывающие лектины суперсемейства иммуноглобулинов (сиглеки) являются членами суперсемейства иммуноглобулинов (Ig), которые обладают способностью взаимодействовать с сиаловыми кислотами (McMillan and Crocker, 2008; Crocker et al., 2007). Существует несколько членов семейства сиглеков, все из которых имеют общие специфичные структурные свойства, в частности, они экспонируют аминоконцевой V-подобный Ig домен, который связывается с сиаловой кислотой, и различное количество C2-подобных Ig доменов. Эти мембранные рецепторы в общем случае экспрессируются высокоспецифичным образом, и многие члены семейства экспрессируются в гематопоэтических клетках (McMillan and Crocker, 2008). Полагают, что эти белки способствуют межклеточным взаимодействиям, опосредуют сигналлинг и регулируют иммунные функции посредством узнавания гликанов (Crocker et al., 2007). Сиаловые кислоты - это содержащие девять атомов углерода сахара, в типичном случае расположенные на концах сложных гликоконъюгатов на поверхности клеток. Они могут быть присоединены к большому множеству белков и липидов (McMillan and Crocker, 2008).

Сиглек-15 является одним из недавно описанных членов семейства сиглеков, который имеет высокую степень гомологии с сиглеком-14 (Angata et al., 2007). Эти авторы сообщили, что он предпочтительно связывается с сиалил-Tn-структурой и что он взаимодействует с DAP12 и DAP10. Функциональное значение этих взаимодействий неизвестно, но было высказано предположение, что сиглек-15, возможно, имеет активирующую функцию (Angata et al., 2007). Несмотря на эти предварительные предположения о возможной роли сиглека-15 у млекопитающих, важные подвижки в понимании биологической функции этого белка произошли, когда его последовательность была идентифицирована в ходе скринингового исследования с целью обнаружения новых регуляторов дифференцировки остеокластов (Sooknanan et al. 2007). В настоящей заявке на патент было выявлено, что подавление транскриптов сиглек-15 с помощью РНК-интерференции в модели остеокластогенеза на мышах приводило к существенному снижению дифференцировки предшественников в ответ на обработку RANKL. Похожие результаты сообщались для остеокластов человека. Дополнительно, исследования, представленные в настоящем раскрытии, также показали, что локализация сиглека-15 в клеточной мембране была необходима для выполнения им своей функции в дифференцировке остеокластов. Дополнительно, в недавно опубликованной работе показано, что присутствие сиаловой кислоты на конце поверхностных гликоконъюгатов было необходимо для правильной дифференцировки остеокластов и было, вероятно, важно для слияния клеток-предшественников остеокластов (Takahata et al., 2007). Это последнее наблюдение выявляет прямую функциональную связь между связыванием сиаловой кислоты и экспрессией сиглека-15 в дифференцирующихся остеокластах, и дает серьезные основания полагать, что сиглек-15 играет роль в программе ранних этапов дифференцировки предшественников остеокластов.

Таким образом, профиль экспрессии сиглека-15, его существенная индуцибельность в ходе дифференцировки остеокластов, его локализация на поверхности мембраны и его структурные характеристики - все эти факторы свидетельствуют в пользу осуществимости применения этого белка на клеточной поверхности в качестве мишени для моноклональных антител. Единственным иным примером терапии на основе моноклональных антител, нацеленных на остеокласты, является деносумаб, моноклональное антитело человека, специфичное к RANKL (Ellis et al. 2008). Настоящее изобретение относится к применению антител против сиглека-15 или антиген-связывающих фрагментов в качестве блокаторов дифференцировки остеокластов при выявлении или лечении потери костной массы, особенно в контексте затрагивающих кости заболеваний или в контексте повышенной дифференцировки или активности остеокластов. Настоящее изобретение также относится к применению антител или антиген-связывающих фрагментов при выявлении или лечении онкологического заболевания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР

На фигуре 1 показан профиль экспрессии на основе ПЦР-анализа для мРНК сиглека-15 в пробах дифференцирующихся остеокластов человека, полученных от шести различных доноров. Также приведен профиль экспрессии в пробах РНК, взятых из 30 нормальных тканей человека. В качестве контроля характеристики экспрессии сиглека-15 сравнили с хорошо известным маркером остеокластов, катепсином К (CATK), и ген «домашнего хозяйства» глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (GAPDH) был включен в анализ для контроля количества РНК в каждой пробе.

На фигуре 2 представлена экспрессия мРНК сиглека-15 в пробах, выделенных из панели NCI-60 линий раковых клеток.

На фигуре 3 представлен окрашенный кумасси полиакриламидный гель с пробой очищенного рекомбинантного сиглека-15 человека, который экспрессировали в виде химерного белка, содержащего Fc-домен, в клетках 293-6E. Этот препарат использовали для получения моноклональных антител, описанных в настоящем патенте.

На фигуре 4 показаны результаты анализа методом ELISA белка Fc-сиглек-15 с применением отдельных моноклональных антител, выбранных из 96-луночного планшета библиотеки Omniclonal NO 25, содержащей Fab-фрагменты антител против сиглека-15. Лунки, цифры в которых выделены жирным шрифтом, содержали использованные в качестве примеров фрагменты моноклональных антител 25A1, 25B4, 25B8, 25C1, 25D8, 25E5, 25E6 и 25E9. Также представлен результат анализа ELISA, проведенного для того же планшета с применением только Fc-остатка для выявления тех моноклональных антител, которые были специфичны к Fc-части химерного белка Fc-сиглек-15.

На фигуре 5 представлена схема, иллюстрирующая этапы приготовления из Fab-фрагментов антител мыши химерных моноклональных антител IgG2 мыши-человека.

На фигуре 6 представлены графики сравнения связывания Fab-фрагментов антител мыши против сиглека-15 со связыванием соответствующих химерных моноклональных антител IgG2 для выбранных в качестве примеров антител 25B4, 25B8, 25C1, 25D8, 25E6 и 25E9. Результаты свидетельствуют, что относительное связывание вариабельных областей Fab-фрагментов сохранялось при переносе их на полноразмерный остов IgG2 человека.

На фигуре 7 показано ингибирование дифференцировки остеокластов человека при обработке возрастающими концентрациями химерных моноклональных антител IgG2 против сиглека-15: 25B8, 25E6 и 25E9. После обработки остеокласты окрасили для детекции экспрессии TRAP.

На фигуре 8 показано ингибирование дифференцировки остеокластов мыши при обработке возрастающими концентрациями химерных моноклональных антител IgG2 против сиглека-15: 25B8, 25E6 и 25D8. После обработки остеокласты окрасили для детекции экспрессии TRAP.

На фигуре 9 представлено сравнение связывания сиглека-15 человека и мыши в присутствии выбранного в качестве примера антитела 25C8. Результаты свидетельствуют, что антитела, выработанные против сиглека-15 человека, также связываются с сиглеком-15 мыши.

На фигурах 10A, 10B и 10С представлено резюме результатов выравнивания, полученных для избранных последовательностей CDRL1, CDRL2 и CDRL3, соответственно, с применением программы ClustalW2; при этом «*» означает, что остатки в данной колонке одинаковые во всех последовательностях, для которых проводится выравнивание, «:» означает, что наблюдались консервативные замены, и «.» означает, что наблюдались полуконсервативные замены. Консенсусные последовательности CDR были сгенерированы с применением программы ClustalW (Larkin M.A., et al., (2007) ClustalW and ClustalX version 2. Bioinformatics 2007 23(21): 2947-2948).

На фигурах 11A, 11B и 11C представлено резюме результатов выравнивания, полученных для избранных последовательностей CDRH1, CDRH2 и CDRH3, соответственно, с применением программы ClustalW2; при этом «*» означает, что остатки в данной колонке одинаковые во всех последовательностях, для которых проводится выравнивание, «:» означает, что наблюдались консервативные замены, и «.» означает, что наблюдались полуконсервативные замены. Консенсусные последовательности CDR были сгенерированы с применением программы ClustalW (Larkin M.A., et al., (2007) ClustalW and ClustalX version 2. Bioinformatics 2007 23(21): 2947-2948).

Фигура 12 иллюстрирует способность кандидатного антитела 25E9, которое специфично к сиглеку-15, ингибировать активность остеокластов, направленную на резорбцию кости.

Фигуры 13A, 13В, 13C, 13D и 13E демонстрируют, что антитела против сиглека-15 можно применять для детекции этого белка при помощи иммуноблоттинга лизатов, приготовленных из клеток, сверхэкспрессирующих кДНК сиглека-15 (13A), остеокластов человека (13B) и мыши (13C) и клеток глиобластомы U87, и при помощи проточной цитометрии интактных клеток U87.

На фигурах 14A и 14B показано, что антитела, выработанные против сиглека-15, не связываются с другими родственными сиглеками, включая сиглек-2 и CD33.

На фигуре 15 показан анализ ELISA, демонстрирующий, что антитела против сиглека-15 могут ингибировать взаимодействие между сиглеком-15 и сиаловыми кислотами.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к антителам и антиген-связывающим фрагментам, а также к наборам, полезным для лечения (включая профилактику), детекции и диагностики потери костной массы или онкологического заболевания. Антитела и антиген-связывающие фрагменты могут, в частности, быть полезны для детекции дифференцированных остеокластов, клеток рака яичника, клеток рака почки, клеток рака центральной нервной системы, клеток рака простаты, клеток меланомы, клеток рака молочной железы, клеток рака легких или клеток рака толстой кишки и диагностики потери костной массы, рака яичника, рака почки, рака центральной нервной системы, рака простаты, меланомы, рака молочной железы, рака легких или рака толстой кишки. Антитела или антиген-связывающие фрагменты по настоящему изобретению также могут быть полезны для лечения потери костной массы, рака яичника, рака почки, рака центральной нервной системы, рака простаты, меланомы, рака молочной железы, рака легких или рака толстой кишки.

Антитела или антиген-связывающие фрагменты по настоящему изобретению могут связываться с аминокислотами в положении от 20 до 259 в составе сиглека-15 (SEQ ID NO: 2) или с соответствующей областью варианта сиглека-15 (например, SEQ ID NO: 4). В частности, антитела или антиген-связывающие фрагменты по настоящему изобретению могут связываться с аминокислотами в положении от 49 до 165 в составе сиглека-15 (SEQ ID NO: 2) или с соответствующей областью варианта сиглека-15 (например, SEQ ID NO: 4).

Настоящее изобретение, в частности, относится к изолированному антителу или антиген-связывающему фрагменту, который может связываться с полипептидом, обладающим способностью активировать дифференцировку остеокластов, и ингибирующему активность полипептида, направленную на дифференцировку остеокластов.

Антитела или антиген-связывающие фрагменты по настоящему изобретению включают таковые, связывающиеся с аминокислотами в положении с 20 по 259 в SEQ ID NO: 2 или с вариантом, имеющим, по меньшей мере, 80% идентичности последовательности с областью с 20 по 259 аминокислоту в SEQ ID NO: 2.

В частности, антитело или антиген-связывающий фрагмент по настоящему изобретению могут, в частности, связываться с аминокислотами в положении с 49 по 165 в SEQ ID NO: 2 или с вариантом, имеющим по меньшей мере 80% идентичности последовательности с областью с 49 по 165 аминокислоту в SEQ ID NO: 2.

В частности, антитело или антиген-связывающий фрагмент по настоящему изобретению могут, в частности, связываться с полипептидом, имеющим, по меньшей мере, 80% идентичность последовательности с SEQ ID NO: 2.

Следовательно, в соответствии с настоящим изобретением, антитело или антиген-связывающий фрагмент могут препятствовать способности полипептида активировать дифференцировку остеокластов или активировать рост опухоли.

В частности, рассматривается антитело или антиген-связывающий фрагмент, способный связываться с внеклеточной областью SEQ ID NO:2 или варианта SEQ ID NO: 2.

Следовательно, настоящее изобретение направлено на создание изолированного антитела или антиген-связывающего фрагмента, способного связываться с полипептидом, способным активировать дифференцировку остеокластов и имеющим по меньшей мере 80% идентичности последовательности с SEQ ID NO: 2 или с аминокислотами в положениях с 20 по 259 в SEQ ID NO: 2 (или по меньшей мере 80% идентичности последовательности с аминокислотами в положениях с 49 по 165 в SEQ ID NO: 2) сиалосвязывающего лектина суперсемейства иммуноглобулинов 15 (сиглека-15; SEQ ID NO: 2), при этом указанное антитело или антиген-связывающий фрагмент способны ингибировать дифференцировку остеокластов, резорбцию (деградацию) кости или способны блокировать связывание сиглека-15 с сиаловой кислотой.

Антитело или антиген-связывающий фрагмент по настоящему изобретению могут обладать способностью препятствовать (ингибировать) дифференцировке клетки-предшественника остеокласта в дифференцированный остеокласт.

В соответствии с настоящим изобретением, изолированное антитело или антиген-связывающий фрагмент могут являться, например, поликлональным антителом, моноклональным антителом, химерным антителом, антителом человека или их фрагментом.

В одном из примеров воплощения изолированное антитело или антиген-связывающий фрагмент могут являться химерным антителом или антителом человека, которое может включать аминокислоты консервативной области антитела человека, или их фрагментом.

Консервативная область или ее фрагмент могут происходить из IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4. В одном частном примере воплощения консервативная область может происходить из IgG2.

Антиген-связывающие фрагменты, которые могут быть полезны, в частности, включают, например, FV (scFv), Fab, Fab' или (Fab')2.

Антитело или антиген-связывающий фрагмент могут быть продуцированы в или получены из изолированной клетки млекопитающих (отличной от гибридомной клетки) или в гибридомной клетке. Примером воплощения изолированной клетки млекопитающих является клетка человека.

В частности, рассматривается продукция моноклонального антитела, химерного антитела, антитела человека или их фрагмента в изолированной клетке млекопитающих (например, клетке человека). Химерное антитело или антитело человека, продуцированное таким способом, может включать аминокислоты консервативной области антитела человека или ее фрагмент, включая, например, консервативную область или ее фрагмент из IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4. В одном частном примере воплощения консервативная область может происходить из IgG2.

Особенностью изобретения является то, что антитело или антиген-связывающий фрагмент по настоящему изобретению могут препятствовать (ингибировать) дифференцировке клетки-предшественника остеокласта человека в дифференцированный остеокласт человека.

В одном из примеров воплощения антитело или антиген-связывающий фрагмент по настоящему изобретению могут препятствовать (ингибировать) дифференцировке первичной клетки-предшественника остеокласта человека в дифференцированный остеокласт человека.

Антитела или антиген-связывающие фрагменты, обладающие такой активностью, могут включать, например, поликлональное антитело, моноклональное антитело, химерное антитело, антитело человека или их фрагмент.

В более частном примере воплощения антитела или антиген-связывающие фрагменты, которые могут обладать такой активностью, включают, например, моноклональное антитело, химерное антитело, антитело человека или их фрагмент.

В еще более частном примере воплощения антитела или антиген-связывающие фрагменты, которые могут обладать такой активностью, включают, например, химерное антитело, антитело человека или их фрагмент, которые могут включать аминокислоты консервативной области антитела человека или ее фрагмента.

Консервативная область или ее фрагмент, принадлежащие химерному антителу или антителу человека, могут происходить из IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4. В частности, консервативная область может происходить из IgG2.

Антитела и антиген-связывающие фрагменты по настоящему изобретению также могут применяться для общего нацеливания на клетки, экспрессирующие или сверхэкспрессирующие сиглек-15, включая клетки кости и клетки рака молочной железы, толстой кишки, легких, яичника, простаты и почки, а также клетки меланомы и клетки рака центральной нервной системы.

В частности, антитела и антиген-связывающие фрагменты могут применяться для нацеливания на клетки остеокластов, претерпевающих дифференцировку.

Одной из особенностей настоящего изобретения является то, что оно направлено на создание изолированного или в существенной степени очищенного антитела или антиген-связывающего фрагмента, которые могут быть способны к специфичному связыванию с SEQ ID NO: 2.

В частности, и в соответствии с воплощением изобретения, антитело или антиген-связывающий фрагмент могут связываться с доменом, расположенным между аминокислотой 20 и аминокислотой 259 в SEQ ID NO: 2.

В соответствии с еще одним воплощением изобретения, антитело или антиген-связывающий фрагмент могут иметь способность связываться с эпитопом, расположенным в пределах области между аминокислотой 20 и аминокислотой 259 в SEQ ID NO: 2.

По существу, настоящее изобретение включает диагностические и/или терапевтические антитела и антиген-связывающие фрагменты, обладающие специфичностью к SEQ ID NO: 2. Настоящее изобретение также включает антитела или антиген-связывающие фрагменты, обладающие той же специфичностью к эпитопу, что и антитело по настоящему изобретению. Кандидатное антитело может быть идентифицировано путем определения того, будет ли оно связываться с эпитопом, с которым связываются антитела, описанные в этом документе, и/или путем проведения конкурентного анализа с антителами или антиген-связывающими фрагментами, о которых известно, что они связываются с данным эпитопом.

Следовательно, еще одной особенностью настоящего изобретения является то, что оно направлено на создание изолированного антитела или антиген-связывающего фрагмента, способных конкурировать с антителом или антиген-связывающим фрагментом, описанными в этом документе.

Дополнительной особенностью настоящего изобретения является то, что оно направлено на создание способа лечения и способа детекции с применением антитела или антиген-связывающего фрагмента по настоящему изобретению.

Термин «антитело» относится к интактному антителу, моноклональным или поликлональным антителам. Термин «антитело» также включает мультиспецифичные антитела, такие как биспецифичные антитела. Антитела человека обычно состоят из двух легких цепей и двух тяжелых цепей, каждая из которых включает вариабельные области и консервативные области. Вариабельная область легкой цепи содержит 3 CDR, обозначаемые в этом документе как CDRL1, CDRL2 и CDRL3, фланкированные каркасными областями. Вариабельная область тяжелой цепи содержит 3 CDR, обозначаемые в этом документе как CDRH1, CDRH2 и CDRH3, фланкированные каркасными областями.

Термин «антиген-связывающий фрагмент» при использовании в этом документе, означает один или несколько фрагментов антитела, которые сохраняют способность связываться с антигеном (например, с SEQ ID NO: 2 или ее вариантами). Показано, что свойственная антителу функция связывания антигена может выполняться фрагментами интактного антитела. Примеры связывающих фрагментов, относящихся к термину «антиген-связывающий фрагмент» антитела, включают (i) Fab-фрагмент, моновалентный фрагмент, состоящий из доменов VL, VH, CL и CH1; (ii) F(ab')2-фрагмент, бивалентный фрагмент, включающий два Fab-фрагмента, соединенных дисульфидным мостиком в шарнирной области; (iii) Fd-фрагмент, состоящий из доменов VH и CH1; (iv) Fv-фрагмент, состоящий из доменов VL и VH единичного антитела, (v) dAb-фрагмент (Ward et al., (1989) Nature 341:544-546), который состоит из домена VH и (vi) изолированная область, определяющая комплементарность (CDR), например, VH CDR3. Дополнительно, хотя два домена Fv-фрагмента, VL и VH, кодируются разными генами, они могут быть объединены с помощью рекомбинантных методик, посредством синтетического линкера, что позволяет получать их в виде единой полипептидной цепи, в которой области VL и VH спарены с образованием моновалентных молекул (известных как одноцепочечный Fv (scFv); см., например, Bird et al. (1988) Science 242:423-426; и Huston et al. (1988) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879-5883). Подразумевается, что такие одноцепочечные антитела также включены в термин «антиген-связывающий фрагмент» антитела. Дополнительно, антиген-связывающие фрагменты включают содержащие связывающий домен иммуноглобулина химерные белки, включающие (i) полипептид связывающего домена (такой как вариабельная область тяжелой цепи, вариабельная область легкой цепи или вариабельная область тяжелой цепи, сшитая с вариабельной областью легкой цепи через линкерный пептид), (ii) консервативная область CH2 тяжелой цепи иммуноглобулина, сшитая с шарнирной областью, и (iii) консервативная область CH3 тяжелой цепи иммуноглобулина, сшитая с консервативной областью CH2. Шарнирная область может быть модифицирована путем замены одного или нескольких остатков цистеина остатками серина таким образом, чтобы предотвратить димеризацию. Такие содержащие связывающий домен иммуноглобулина химерные белки дополнительно раскрыты в US 2003/0118592 и US 2003/0133939. Эти фрагменты антител получают с применением стандартных методик, известных специалистам в данной области, и проводят скрининг фрагментов на полезность тем же способом, что и в случае интактных антител.

Типичный антиген-связывающий сайт состоит из вариабельных областей, образованных при спаривании легкой цепи иммуноглобулина и тяжелой цепи иммуноглобулина. Структура вариабельных областей антитела очень стабильна и очень схожа у разных представителей вариабельных областей. Эти вариабельные области в типичном случае состоят из относительно гомологичных каркасных областей (FR), между которыми расположены три гипервариабельные области, называемые областями, определяющими комплементарность (CDR). Общая связывающая активность антиген-связывающего фрагмента часто обусловлена последовательностью областей CDR. Области FR часто играют роль в правильном позиционировании и выравнивании в трехмерном пространстве областей CDR для оптимального связывания антигена.

Антитела и/или антиген-связывающие фрагменты по настоящему изобретению могут происходить, например, от мыши, крысы или любого другого млекопитающего или из других источников, таких как получение с помощью методик рекомбинантных ДНК.

Полный объем, применимость и преимущества настоящего изобретения будут очевидны из неограничивающего детального описания, приведенного далее. Следует, однако, понимать, что это детальное описание, хоть и дает примеры воплощений изобретения, приведено только в качестве примера, со ссылкой на сопутствующие графические материалы.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Профиль экспрессии сиглека-15 в остеокластах и нормальных тканях

Настоящее изобретение относится к применению моноклональных антител для нацеливания на остеокласты, обнаруживаемые при различных связанных с костями заболеваниях, при которых наблюдается тяжелая потеря костной массы из-за повышенной активности остеокластов. Для выработки антител к остеокластам необходимо проведение идентификации специфичных для остеокластов антигенов, которые экспрессируются на поверхности клеток. Существует несколько методик, доступных для идентификации антигенов, специфичных для конкретных клеток, и способ, примененный для идентификации сиглека-15 в дифференцирующихся остеокластах, обработанных RANKL, - это инновационная платформа для исследований, называемая амплификацией мРНК на основе вычитательной транскрипции (STAR), которая описана в опубликованной заявке на патент NO PCT/CA2007/000210.

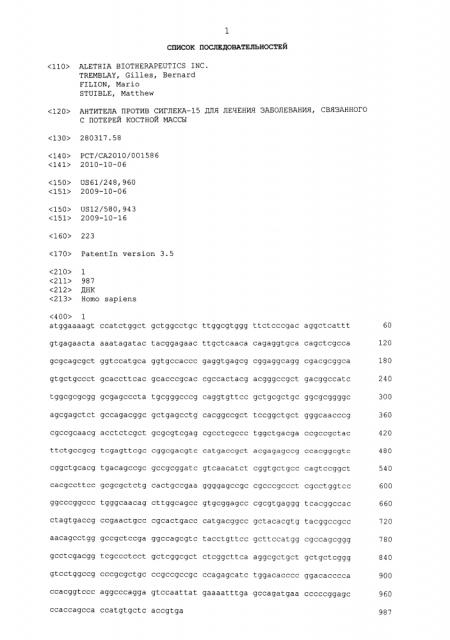

Анализ STAR-библиотек остеокластов человека выявил множество генов, кодирующих секретируемые белки и белки клеточных поверхностей. Один из них, названный AB-0326, содержал открытую рамку считывания, кодирующую полипептид из 328 аминокислот, соответствующий SEQ ID NO: 2, которая кодировалась кДНК длиной 987 пар оснований с нуклеотидной последовательностью SEQ ID NO: 1. Поиск в общедоступных базах данных показал, что нуклеотидная последовательность AB-0326 была идентична таковой гена человека, называемого CD33 антиген-подобным 3 (CD33L3). Позже было обнаружено, что CD33L3 является членом семейства сиглеков, белков, связывающихся с сиаловой кислотой, и он был переименован в сиглек-15 на основании гомологии с другими сиглеками (Crocker et al., 2007). На основании этой информации был изолирован и секвенирован ортолог у мыши, и было обнаружено, что он примерно на 85% идентичен последовательности человека на уровне аминокислотных последовательностей. SEQ ID NO: 3 и SEQ ID NO: 4 демонстрируют последовательности ДНК и полипептида сиглека-15 мыши, соответственно. Биоинформационный анализ позволил предсказать заякоренный в мембране белок I типа, который экспонирует свой функциональный домен во внеклеточный компартмент. Как и в случае с последовательностями других сиглеков, аминоконцевой сигнальный пептид (расположенный между аминокислотами 1 и 19 в SEQ ID NO:2) нацеливает белок к мембране клетки, и конечный процессированный белок заякорен в мембране через одиночную трансмембранную спираль, расположенную на карбоксильном конце (локализованную между аминокислотами 261 и 283 в SEQ ID NO:2). V-подобный Ig домен расположен между аминокислотами 49 и 165 в SEQ ID NO: 2, тогда как C2-подобный Ig домен расположен между аминок