Способ построения и настройки дифференциально-фазной релейной защиты

Иллюстрации

Показать всеИспользование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности защиты. Согласно способу линию любой конфигурации разделяют с помощью врезаемых в провода фаз линий безынерционных силовых измерительных шунтов на двухконцевые участки. На концах проводов каждой фазы каждого участка формируют импульсы колебаний заданной высокой частоты при переходах промышленного силового тока от отрицательных к положительным значениям. Импульсы колебаний передают через выводы силовых измерительных шунтов по проводам каждой фазы на противоположные концы. Измеряют время между импульсами своего и противоположного концов на каждом участке и, если оно меньше или больше полупериода промышленного синусоидального тока на заданную величину, например 5-7 мс, активизируют постоянное запоминающее устройство с записанным в него параллельным кодом обозначений линии, двухконцевого участка, фазы и короткозамкнутого провода. Преобразуют параллельный код в последовательный, с помощью которого модулируют колебания другой заданной высокой частоты, отличной от заданных частот участков, и через выводы силовых измерительных шунтов передают по проводам на головные участки на концах линии. При передаче осуществляют усиление высокочастотных колебаний кода на всех участках. Через выводы последнего силового измерительного шунта на каждом конце линии измеряют сигнал с последовательным кодом, который фильтруют от промышленной частоты и от высокочастотной несущей, затем освобождают от высоковольтного потенциала проводов линии, например, путем электронно-оптического преобразования, передачи по оптоволоконной жиле и обратного оптоэлектронного преобразования. Производят дешифрацию полученного кода на земном потенциале. Посредством выделенного потенциального импульса отключают выключатели данного конца линии. 4 ил.

Реферат

Изобретение относится к релейной защите и может быть использовано для построения релейной защиты линий электрических сетей с жестким указанием места повреждения (участка каждого провода фаз воздушной линии или жилы силового кабеля, где возникло короткое замыкание).

Известен способ построения и настройки релейной защиты линий с жестким указанием места повреждения [RU 2393606, МПК Н02Н 3/02 (2015.01), Н02Н 3/38, опубл. 27.06.2010], состоящий в использовании высокочастотной несущей частоты по проводам линии и дифференциально-фазного принципа выделения места повреждения. Защищаемую линию подразделяют на двухконцевые участки: головные от шин до коммутационных аппаратов на каждом конце линии и промежуточные между коммутационными аппаратами, измеряют на промежутках с обоих концов каждого головного и промежуточного участка на одном и том же расчетном расстоянии от каждого конца участка каждого силового провода линии падения напряжения от протекания токов в указанных концевых промежутках, сравнивают мгновенные значения этих падений в одной и той же полярности, обусловленной сквозным током по проводам участка, определяют отсутствие короткого замыкания на проводе участка по одинаковости величин и полярности данных мгновенных значений при протекании сквозного тока по силовому проводу участка, а при разных напряжениях фиксируют короткое замыкание на проводе участка и, следовательно, на линии. По факту короткого замыкания на участке запускают генератор высокой несущей частоты и активизируют постоянное запоминающее устройство с записанным в него кодом обозначения (номера) промежуточного или головного участка с включением в код также обозначения защищаемой линии, ее поврежденной фазы и провода последней, преобразуют параллельный код в последовательный, импульсами последовательного кода модулируют высокочастотные колебания генератора несущей частоты и заполненные таким путем несущей частотой импульсы кода передают на концы поврежденного силового провода участка через неповрежденные его внешние части на все головные участки или концы линии. Подключают параллельно силовому проводу участка первичные обмотки трансформаторов блоков питания, а вторичные обмотки используют для формирования электрически развязанных выходов постоянного тока. На каждом головном участке измеряют ток каждого силового провода с помощью трансформатора тока без высоковольтной изоляции и с ферритовым магнитопроводом, охватывающим байпас на промежутке этого силового провода. Из полученного таким путем сигнала на потенциале высоковольтного провода выделяют модулированный последовательным кодом поврежденного участка высокочастотный сигнал, а затем отфильтровывают импульсы кода от высокочастотной несущей, развязывают код от высокого напряжения силового провода с помощью, например, системы электронно-оптического преобразования, оптоволоконной линии и оптоэлектронного преобразования. Дешифрируют обработанный таким образом код на земном потенциале и визуализируют информацию о поврежденной линии, поврежденном участке, фазе и проводе фазы.

В этом способе короткое замыкание (КЗ) на каждом из подразделенной на двухконцевые участки линии выявляют по дифференциальному принципу, что для измерения дифференциального сигнала требует физического канала обмена между сигналами на концах каждого участка: параллельных цепей циркуляции сигналов датчиков тока или последовательной цепи равновесия электродвижущих сил (ЭДС) датчиков тока, пропорциональных токам на концах участка. Физическая длина канала равна длине участка, а в целом для защиты линии равна сумме длин всех ее участков, т.е. длине линии. Причем канал прокладывается на высоковольтном потенциале защищаемых проводов фаз линии, что требует затрат на изготовление, контроль исправности и восстановление.

Измерение токов линии осуществляют через падения напряжения на промежутках проводов линии на концах участков, что обусловливает искажение параметров тока из-за индуктивной составляющей вследствие нерегулярности свободных составляющих в переходном процессе при КЗ.

Так как цепи циркуляции и равновесия ЭДС являются слаботочными, а падение напряжения на участке от токов могут быть от десятков и сотен вольт в рабочих режимах до многих киловольт при КЗ, которое фактически приложено к цепям циркуляции или равновесия ЭДС, то обязательным требованием правильной работы последних является полная их изоляционная развязка от проводов линии на участке трансформаторным или оптоволоконным путем. Первое обусловливает искажение переходных процессов первичных токов при КЗ, а второе вызывает усложнение схем защиты из-за преобразования измеренного сигнала тока: электронно-оптического, оптоэлектронного и передачи оптического сигнала между этими преобразованиями по оптоволоконной линии.

В случае длинных линий возможно сильное затухание высокочастотного кодированного сигнала с указанием поврежденного участка, фазы и провода. Операций или процедур по практическому восстановлению которого в прототипе не предусмотрено. Это ограничивает длину защищаемой линии.

Трансформаторные блоки питания схем защиты на высоковольтном потенциале, питающиеся от падений напряжения на промежутках проводов на концах участков при протекании тока в линии, ненадежно питают активные элементы измерительных преобразователей при длительном холостом ходе линии вследствие возможного сильного разряда накопителей источников постоянного тока, запитанных от вторичных обмоток трансформаторов.

Задачей изобретения является построение и настройка дифференциально-фазной релейной защиты линии.

Решение поставленной задачи достигается тем, что способе построения и настройки дифференциально-фазной релейной защиты так же, как в прототипе, передают высокочастотную несущую частоту по проводам подразделенной на двухконцевые участки линии, выявляют повреждение на каждом участке путем измерения в каждом проводе каждой фазы на концах каждого участка силовых токов в рабочих, ненормальных режимах и при коротких замыканиях, по факту короткого замыкания на участке активизируют на его концах постоянные запоминающие устройства с записанными в них кодом обозначений (номеров) поврежденного участка, защищаемой линии, ее поврежденной фазы и проводов последней, преобразуют параллельный код в последовательный, импульсами последовательного кода модулируют высокочастотные колебания генераторов заданной несущей частоты на концах участка и заполненные таким путем несущей частотой импульсы кода передают на концы поврежденного участка, а далее по проводам не поврежденных относительно него внешних участков - на все концы линии, на каждом концевом участке линии измеряют ток каждого силового провода, из полученного таким путем сигнала на потенциале высоковольтного провода выделяют модулированный последовательным кодом поврежденного участка высокочастотный сигнал, а затем отфильтровывают этот код от высокочастотной несущей, развязывают код от высокого напряжения силового провода, по полученному коду определяют поврежденную линию и поврежденные участок, фазу и провод, производят дешифрацию кода линии и полученный таким образом потенциальный сигнал используют для отключения коммутационных аппаратов каждого конца линии, производят также дешифрацию кода для визуализации поврежденных участка, фазы и провода, при измерениях на высоковольтном потенциале силовых проводов линии электропитание активных измерительных преобразователей и приборов на каждом участке осуществляют от электрических величин находящихся на высоковольтном потенциале источников переменного тока с выходом на постоянном токе.

Измерение первичных токов на концах участков осуществляют с помощью безынерционных силовых измерительных шунтов, в точках перехода мгновенного силового тока от отрицательных к положительным значениям формируют импульсы, заполненные колебаниями другой частоты по сравнению с несущей для кодов, измеряют время между импульсами и сравнивают его с первым заданным временем, меньшим полупериода промышленного синусоидального тока, и со вторым заданным временем, большим полупериода промышленного синусоидального тока. При измеренных временах, лежащих за пределами между первым и вторым заданными временами, запускают постоянные запоминающие устройства на концах поврежденного участка. Другую несущую частоту при формировании импульсов перехода мгновенного промышленного тока от отрицательных к положительным значениям для каждого участка линии задают разной. Импульсы передаваемого кода поврежденного участка и импульсы перехода мгновенного силового тока на концах каждого участка линии от отрицательных к положительным значениям измеряют, выделяют частотно-резонансным путем и усиливают, выявленный и усиленный код внедряют в провода линии в местах расположения измерительных шунтов на концах каждого участка. Второй вывод первичной обмотки трансформатора блока питания подключают через высоковольтный импеданс к точке заземления, а ферромагнитный сердечник трансформатора соединяют с высоковольтным потенциалом импеданса.

Благодаря формированию импульсов высокочастотных колебаний в точках перехода мгновенных силовых токов от отрицательных к положительным значениям на концах каждого двухконцевого участка линии возникает гарантированная возможность передачи названных импульсов по проводам на противоположные концы участков линии, а следовательно, фазы между силовыми токами на концах участков, т.е. реализации дифференциально-фазного принципа непрерывного контроля (мониторинга) состояния каждого участка по проводам линии.

Измерение первичных силовых токов на концах участков выполняют с помощью безынерционных силовых измерительных шунтов, что существенно снижает погрешности измерения свободных составляющих силовых токов в переходном процессе КЗ.

Для выявления КЗ на участке или вне его используются операции измерения времени между импульсами высокочастотных (ВЧ) колебаний в точках перехода мгновенных силовых токов от отрицательных к положительным значениям своего и передаваемого по проводам линии с противоположного конца участка и сравнения этого времени с заданными временами. Электрические сигналы ВЧ импульсов перехода мгновенного силового тока от отрицательных к положительным значениям на противоположных концах участка, в том числе времена между ВЧ импульсами на данных концах вследствие принципа линейного наложения сигналов разных частот в проводах, не имеют между собой никакого потенциального взаимодействия на промышленной частоте. Другими словами, передаваемые с противоположных концов участков импульсы высокочастотных колебаний и ВЧ импульсы на своих концах, тем более их характеристики типа времен и моментов времени, независимы по потенциалу от электрических величин промышленной частоты. Поэтому разность потенциалов между концами каждого участка от протекания силовых токов по его проводам на промышленной частоте никакого влияния на ВЧ импульсы на концах каждого участка не оказывает.

Импульсы передаваемого кода поврежденного участка на концах каждого участка линии измеряют, выделяют частотно-резонансным путем и усиливают, выявленный и усиленный код внедряют в провода линии на концах каждого участка в местах внешнего вывода относительно участка каждого силового измерительного шунта. За счет названных операций осуществляется переприем и восстановление амплитуды импульсов кода поврежденного участка независимо от его удаления от концов линии.

Посредством выделения части фазных напряжений каждой фазы линии для электропитания активных приборов измерения, частотно-резонансного усиления, сравнения и передачи сигналов существенно возрастает бесперебойность и надежность работы. Это обусловлено тем, что фазные напряжения на функционирующей линии всегда имеют место, а КЗ происходят только при наличии напряжений на проводах фаз линии.

Таким образом, предложенный способ обеспечивает: 1) передачу высокочастотных сигналов по проводам линии для выявления КЗ на ее участках, отключения выключателей на концах линии и визуализации поврежденного участка; 2) повышения точности измерения фазных токов в переходных процессах КЗ; 3) снижение затухания высокочастотных колебаний при передаче по проводам линии; 4) устранение влияния на работу комплектов аппаратуры на концах участков падений напряжения от протекания силового тока по проводам; 5) повышение бесперебойности и надежности электропитания измерительных преобразователей.

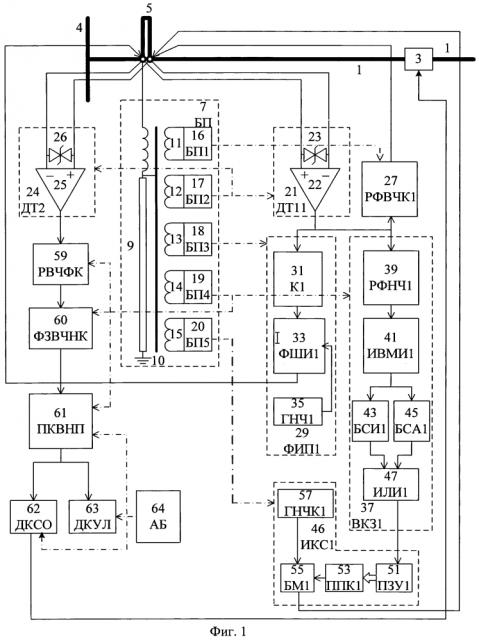

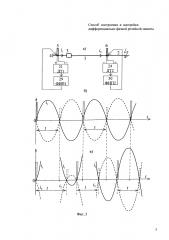

На фиг. 1 и 2 представлена схема для осуществления способа построения и настройки дифференциально-фазной релейной защиты.

На фиг. 3 показаны: а) упрощенная схема выявления отсутствия КЗ на однопроводной фазе головного участка линии, б) осциллограммы сквозных токов через один (сплошные кривые) и другой (пунктир) концы участка в рабочем и в установившемся режиме внешнего КЗ, в) осциллограммы сквозных токов через один (сплошные кривые) и другой (пунктир) концы участка в переходном процессе внешнего КЗ.

На фиг. 4 представлены: а) упрощенная схема фиксации внутреннего КЗ на однопроводной фазе головного участка линии, б) осциллограммы токов через один (сплошные кривые) и другой (пунктир) концы участка в переходном процессе внутреннего КЗ.

Предложенный способ построения и настройки дифференциально-фазной релейной защиты реализован с помощью схемы (фиг. 1 и 2), которая содержит головной участок 1 и промежуточный участок 2 однопроводной фазы линии, выключатель 3, врезанный в головной участок, который присоединен к сборной шине 4, силовой измерительный шунт 5, размещенный на прямом конце головного участка 1 (фиг. 1), противоположный конец которого ограничен силовым измерительным шунтом 6 (фиг. 2), разделяющим головной 1 и первый относительно головного промежуточный участок 2. Блоки питания 7 (БП) содержат первичную обмотку 8, одним выводом которая присоединена к одному из выводов силового измерительного шунта на каждом конце участка, например, 5 и 6, а другим выводом соединена с магнитопроводом 10 и через импеданс 9 подсоединена к земле. Входящие в состав каждого блока питания 7 (БП) вторичные обмотки 11, 12, 13, 14, 15 соединены со схемами выпрямления, стабилизации и компенсации 16 (БП1), 17 (БП2), 18 (БП3), 19 (БП4), 20 (БП5).

Аппаратура схем для головного 1 (фиг. 1) и промежуточного 2 (фиг. 2) участков линии на концах каждого участка содержит соответственно на прямом конце датчики тока 21 (ДТ1), содержащие операционный усилитель 22 с присоединенным к его инвертирующему и неинвертирующему входам двуханодным стабилитроном 23, а на противоположном конце - датчики тока 24 (ДТ2) на операционном усилителе 25 с присоединенным к его инвертирующему и неинвертирующему входам двуханодным стабилитроном 26. Аналогично на прямом и противоположном концах каждого участка соответственно содержатся резонансные фильтры высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) и 28 (РФВЧК2); формирователи импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 29 (ФИП1) и 30 (ФИП2), состоящие соответственно из компараторов 31 (К1) и 32 (К2), формирователей ширины данных импульсов 33 (ФШИ1) и 34 (ФШИ2), генераторов несущей частоты 35 (ГНЧ1) и 36 (ГНЧ2), блоков выявления КЗ на участке 37 (ВКЗ1) и 38 (ВКЗ2), содержащие соответственно резонансные фильтры 39 (РФВЧ1) и 40 (РФВЧ2) заданной несущей частоты для каждого участка, измерители времени между импульсами перехода промышленного силового тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 41 (ИВМИ1) и 42 (ИВМИ2), блоки сравнения с минимальным заданным временем 43 (БСИ1) и 44 (БСИ2) и максимальным заданным временем 45 (БСА1) и 46 (БСА2), двухвходовые комбинационные логические схемы 47 (ИЛИ1) и 48 (ИЛИ2); источники кодированных сигналов 49 (ИКС1) и 50 (ИКС2), содержащие соответственно постоянные запоминающие устройства 51 (ПЗУ1) и 52 (ПЗУ2), преобразователи параллельного кода в последовательный 53 (ППК1) и 54 (ППК2), блоки модуляции 55 (БМ1) и 56 (БМ2), генераторы несущей частоты кодированных сигналов 57 (ГНЧК1) и 58 (ГНЧК2). Аппаратура головного участка 1 содержит также резонансный высокочастотный фильтр кодированного сигнала 59 (РВЧФК), фильтр запрета высокочастотной несущей кодированного сигнала 60 (ФЗВЧНК), устройство преобразования кодированного сигнала на высоковольтном потенциале 61 (ПКВНП) в сигнал на низковольтном потенциале земли, дешифратор 62 (ДКСО) кодированного сигнала отключения выключателя на конце линии, дешифратор 63 (ДКУЛ1) кодированного сигнала в обозначения поврежденного участка и провода фазы линии, аккумуляторную батарею 64 (АБ), связанную с устройством преобразования кодированного сигнала на высоковольтном потенциале 61 (ПКВНП) в сигнал на низковольтном потенциале земли, дешифратор 62 (ДКСО) кодированного сигнала отключения выключателя на конце линии, дешифратор 63 (ДКУЛ1) кодированного сигнала в обозначения поврежденного участка и провода фазы линии.

Инвертирующий вход операционных усилителей 22 и 25 соответственно датчиков тока 21 (ДТ1) и 24 (ДТ2) каждого участка присоединен к внутреннему относительно участка выводу силовых измерительных шунтов соответственно 5 и 6, а неинвертирующий вход - к внешнему выводу этих же силовых измерительных шунтов соответственно 5 и 6. Головной участок 1 при этом, начинающийся с измерительного шунта 5, является последующим участком относительно несуществующего для него предшествующего участка.

Выходы датчиков тока 21 (ДТ1) и 24 (ДТ2) на концах каждого участка, кроме датчиков тока 21 (ДТ1) прямого конца головного участка 1, соединены соответственно со входами компараторов 31 (К1) и 32 (К2), резонансных фильтров высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) и 28 (РФВЧК2) и резонансных фильтров 39 (РФНЧ1) и 40 (РФНЧ2) заданной несущей частоты для каждого участка. Выход датчика тока 21 (ДТ1) прямого конца головного участка 1 соединен со входом резонансного высокочастотного фильтра кодированного сигнала 59 (РВЧФК). Выходы резонансных фильтров высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) и 28 (РФВЧК2) каждого конца каждого участка соединены с внутренними относительно участка выводами силовых измерительных шунтов 6 (фиг. 2). Выход резонансного фильтра высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) прямого конца головного участка 1 (фиг. 1) соединен с внутренним относительно этого участка вводом силового измерительного шунта 5. Выходы компараторов 31 (К1) и 32 (К2) соответственно соединены с первыми входами формирователей ширины импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 33 (ФШИ1) и 34 (ФШИ2), вторые входы которых соединены соответственно с выходами генераторов несущей частоты 35 (ГНЧ1) и 36 (ГНЧ2), а выходы, кроме формирователя ширины импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 33 (ФШИ1) прямого конца головного участка 1, - с внешними относительно защищаемых участков линии выводами соответственно силовых измерительных шунтов 6 относительно соседствующих участков 1 и 2. Выход формирователя ширины импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 33 (ФШИ1) прямого конца головного участка 1 (фиг. 1) соединен с внешним относительно прямого конца защищаемого головного участка линии выводом силового измерительного шунта 5. Выходы резонансных фильтров 39 (РФНЧ1) и 40 (РФНЧ2) заданной несущей частоты для каждого участка соединены соответственно через измерители времени 41 (ИВМИ1) и 42 (ИВМИ2) между импульсами перехода промышленного силового тока от отрицательных мгновенных значений к положительным соединены с входами соответственно блоков сравнения с минимальным заданным временем 43 (БСИ1) и заданным максимальным временем 45 (БСА1) и блоков сравнения с минимальным заданным временем 44 (БСИ2) и максимальным заданным временем 46 (БСА2). Выходы блоков сравнения с минимальным заданным временем 43 (БСИ1) и максимальным заданным временем 45 (БСА1) соединены с входами двухвходовой комбинационной схемы 47 (ИЛИ1), а выходы блоков сравнения с минимальным заданным временем 44 (БСИ2) и максимальным заданным временем 46 (БСА2) соединены с входами двухвходовой комбинационной схемы 48 (ИЛИ2). Выходы двухвходовых комбинационных схем 47 (ИЛИ1) и 48 (ИЛИ2) соединены соответственно с постоянными запоминающими устройствами 51 (ПЗУ1) и 52 (ПЗУ2), которые соответственно через преобразователи параллельного кода в последовательный 53 (ППК1) и 54 (ППК2) соединены с первыми входами блоков модуляции 55 (БМ1) и 56 (БМ2), другие входы которых соединены соответственно с выходами с генераторов несущей частоты кодированных сигналов 57 (ГНЧК1) и 58 (ГНЧК2), а выходы которых, кроме блоков модуляции 55 (БМ1) прямого конца головного участка 1, - соответственно с внутренними относительно защищаемых участков линии выводами силовых измерительных шунтов 6. Выход блока модуляции 55 БМ1 прямого конца головного участка 1 соединен с внутренним относительно головного участка 1 выводом силового измерительного шунта 5.

К силовому измерительному шунту 5 на конце линии или прямого конца головного участка 1 линии (фиг. 1), кроме первичной обмотки 8 блока питания 7 (БП), присоединены к его обоим выводам инвертирующий и неинвертирующий входы операционного усилителя 22 датчика тока 21 (ДТ1), к внутреннему выводу - выходы резонансного фильтра высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) и блока модуляции 55 (БМ1) источника кодированных сигналов 49 (ИКС1), к внешнему выводу - выход формирователя ширины импульсов 33 (ФШИ1) источника кодированных сигналов 49 (ИКС1), а вместо блоков несуществующего предшествующего участка к обоим его выводам - только датчик тока 24 (ДТ2), а именно инвертирующий и неинвертирующий входы операционного усилителя 25, выход которого через резонансный высокочастотный фильтр преобразования импульсов кодированного сигнала 59 (РВЧФК) и фильтр запрета высокочастотный несущей кодированного сигнала 60 (ФЗВЧНК) соединен с устройством преобразования кодированного сигнала на высоковольтном потенциале 61 (ПКВНП) в сигнал на низковольтном потенциале земли, выход которого соединен с дешифратором 62 (ДКСО) кодированного сигнала отключения выключателя на данном конце линии и дешифратора 63 (ДКУЛ1) кодированного сигнала в обозначения поврежденного участка и провода фазы линии. Выход дешифратора 62 (ДКСО) соединен с выключателем 3.

Схемы выпрямления, стабилизации и компенсации блока питания 7(БП) соединены соответственно: 16 (БП1) - с резонансным фильтром высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) (фиг. 1), резонансными фильтрами высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) и 28 (РФВЧК2) (фиг. 2); 17 (БП2) - с датчиками тока 21 (ДТ1) и 24 (ДТ2); 18 (БП3) - с формирователем импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 29 (ФИП1) (фиг. 1), с формирователями импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 29 (ФИП1) и 30 (ФИП2) (фиг. 2); 19 (БП4) - с блоком выявления КЗ на участке 37 (ВКЗ1), резонансным высокочастотным фильтром кодированного сигнала 59 (РВЧФК), фильтром запрета высокочастотной несущей кодированного сигнала 60 (ФЗВЧНК), устройством преобразования кодированного сигнала на высоковольтном потенциале 61 (ПКВНП) в сигнал на низковольтном потенциале земли (фиг. 1), также с блоками выявления КЗ на участке 37 (ВКЗ1) и 38 (ВКЗ2) (фиг. 2); 20 (БП5) - с источником кодированных сигналов 49 (ИКС1) (фиг. 1), с источниками кодированных сигналов 49 (ИКС1) и 50 (ИКС2) (фиг. 2).

Элементы и блоки схем фиг. 1 и 2 могут быть реализованы с использованием широко применяемых материалов, комплектующих компонентов, деталей и устройств.

Измерительные шунты 5 и 6 могут быть выполнены в виде П-образной конструкции из константана как малозависимого от температуры и с сечением, обеспечивающим длительный пропуск максимального рабочего тока линии и кратковременный пропуск максимального тока КЗ по линии. Для снижения инерционности (индуктивности) шунта расстояние между параллельными плечами конструкции должно быть минимально возможным, практически нулевым, что реально достигнуть, т.к. напряжения между выводами шунта не превысят 8-20 B при КЗ, а в рабочих условиях не превзойдут одного вольта.

На элементной базе серии КР-1554 реализуются электронные схемы: выпрямления, стабилизации и компенсации блока питания 16 (БП1), 17 (БП2), 18 (БП3), 19 (БП4), 20 (БП5), датчиков тока 21 (ДТ1), 24 (ДТ2) резонансных фильтров высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) и 28 (РФВЧК2), компараторов 31 (К1) и 32 (К2), формирователей ширины импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 33 (ФШИ1) и 34 (ФШИ2); генераторов заданной несущей частоты для каждого участка 35 (ГНЧ1), 36 (ГНЧ2); резонансных фильтров несущей частоты для каждого участка 39 (РФНЧ1), 40 (РФНЧ2); измерителей времени между импульсами перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 41 (ИВМИ1), 42 (ИВМИ2); блоков сравнения времени между импульсами перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным с заданным минимальным временем 43 (БСИ1), 44 (БСИ2) и заданным максимальным временем 45 (БСА1), 46 (БСА2); двухвходовых комбинационных логических схем 47 (ИЛИ1), 48 (ИЛИ2), постоянных запоминающих устройств 51 (ПЗУ1), 52 (ПЗУ2); преобразователей параллельного кода в последовательный 53 (ППК1), 54 (ППК2); блоков модуляции 55 (БМ1), 56 (БМ2); генераторов несущей частоты кодированных сигналов 57 (ГНЧК1), 58 (ГНЧК2); резонансного высокочастотного фильтра кодированного сигнала 59 (РВЧФК); фильтра запрета высокочастотной несущей кодированного сигнала 60 (ФЗВЧНК); устройства преобразования кодированного сигнала на высоковольтном потенциале 61 (ПКВНП) в сигнал на низковольтном потенциале земли, дешифратора кодированного сигнала отключения выключателя 62 (ДКСО); дешифратора кодированного сигнала поврежденного участка и провода фазы линии 63 (ДКУЛ1).

Для надежной и безопасной от помех и атмосферных воздействий передачи кода с информацией на высоковольтном потенциале на потенциал у земли на концах линии осуществляется с помощью электронно-оптического преобразования кодированного сигнала, передачи по оптоволоконной жиле и обратного оптоэлектронного преобразования во внутреннем пространстве трубчатого изолятора. Для электронно-оптического преобразования на высоковольтном потенциале использовано электропитание с выхода преобразователя 19 (БП4) блока питания 7 (БП), а для оптоэлектронного преобразования на низковольтном потенциале - электропитание с выхода аккумуляторной батареи 64 (АБ).

Функционирование схемы фиг. 1 и 2 возможно при обеспечении бесперебойного и надежного электропитания активных компонентов, что осуществляется через схемы выпрямления, стабилизации и компенсации 16 (БП1), 17 (БП2), 18 (БП3), 19 (БП4), 20 (БП5) блока питания 7 (БП) на прямом и противоположном концах каждого участка линии: 16 (БП1) - резонансных фильтров высокой частоты кодированного сигнала 27 (РФВЧК1) (фиг. 1) и 27 (РФВЧК1), 28 (РФВЧК2) (фиг. 2); 17 (БП2) - датчиков тока 21 (ДТ1) (фиг. 1) и 21 (ДТ1), 24 (ДТ2) (фиг. 2); 18 (БП3) - формирователей импульсов перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 29 (ФИП1) (фиг. 1) и 29 (ФИП1), 30 (ФИП2) с входящими в их состав соответственно компараторов 31 (К1) и 32 (К2), формирователей ширины импульсов перехода 33 (ФШИ1) и 34 (ФШИ2) и генераторов несущей частоты 35 (ГНЧ1) и 36 (ГНЧ2); 19 (БП4) - блоков выявления КЗ на участке 37 (ВКЗ1) (фиг. 1) и 37 (ВКЗ1), 38 (ВКЗ2) (фиг. 2) с входящими в их состав резонансных фильтров заданной для каждого участка высокой частоты 39 (РФВЧ1) и 40 (РФВЧ2), измерителей времени между импульсами перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным 41 (ИВМИ1) и 42 (ИВМИ2), блоков сравнения с минимальным заданным временем 43 (БСИ1) и максимальным заданным временем 45 (БСА1) и блоков сравнения с минимальным заданным временем 44 (БСИ2) и максимальным заданным временем 46 (БСА2), двухвходовых комбинационных схем 47 (ИЛИ1) и 48 (ИЛИ2), резонансного высокочастотного фильтра кодированного сигнала 59 (РВЧФК), фильтра запрета высокочастотной несущей кодированного сигнала 60 (ФЗВЧНК), высоковольтную часть устройства преобразования кодированного сигнала на высоковольтном потенциале 61 (ПКВНП) в сигнал на низковольтном потенциале земли; 20 (БП5) - источников кодированных сигналов 49 (ИКС1) (фиг. 1) и 49 (ИКС1), 50 (ИКС2) (фиг. 2) с входящими в них постоянных запоминающих устройств 51 (ПЗУ1) и 52 (ПЗУ2), преобразователей параллельного кода в последовательный 53 (ППК1) и 54 (ППК2), блоков модуляции 55 (БМ1) и 56 (БМ2), генераторов несущей частоты кодированных сигналов 57 (ГНЧК1) и 58 (ГНЧК2). Аккумуляторная батарея 64 (АБ) обеспечивает питание на низковольтном потенциале дешифратора 62 (ДКСО) кодированного сигнала в потенциальный сигнал отключения выключателя на конце линии, дешифратора 63 (ДКУЛ1) кодированного сигнала в обозначения поврежденного участка и провода однопроводной фазы линии и низковольтную часть устройства преобразования кодированного сигнала на высоковольтном потенциале 61 (ПКВНП) в сигнал на низковольтном потенциале земли.

Работа предложенной реализации на фиг. 1 и 2 схемы системы релейной защиты линии по заявленному способу подразделяется на два этапа: выявление отсутствия или факта КЗ на каждом головном 1 или промежуточном 2 участке линии и передача информации о повреждении на любом из участков в виде кодированных сигналов на головные участки, расположенные на концах линии, для отключения выключателей и сообщения обслуживающему персоналу о месте и характере повреждения. Отсутствие и выявление факта КЗ на участке и передача кодированного сигнала осуществляется без какого-либо дополнительного независимого канала, а по проводам линии, что может быть реализовано на разных высоких несущих частотах в диапазоне 20-500 кГц, используемом для передачи по проводам линий в высокочастотных релейных защитах и автоматике.

Импульсы кодированного сигнала поврежденного участка должны быть заполнены одной и той же несущей частотой для любого участка, т.к. целесообразен переприем кодированного сигнала для снижения его затухания на каждом неповрежденном участке. В связи с нецелесообразностью заградительно-частотных средств между участками с целью устранения влияния сигналов разных участков друг на друга необходимо на участках для выявления или отсутствия КЗ на них использовать разные несущие частоты, отличающиеся от несущей частоты кодированного сигнала. Для длин участков в пределах до 10 км уже достаточно последовательно чередующихся трех частот, при которых обеспечивается достаточное затухание частоты рассматриваемого участка, одинаковой с частотой удаленного участка по крайней мере на длине двух участков.

Выявление отсутствия или наличия факта КЗ на каждом головном 1 или промежуточном 2 участке линии демонстрируется на фиг. 3 и 4, на которых соответственно представлена упрощенная схема защиты головного участка линии при отсутствии и наличии КЗ на нем, обозначенная как а). Отсутствие и наличие КЗ подтверждается направлениями и осциллограммами - б) и в) на фиг. 3, б) на фиг. 4 - токов i1, и i2 через силовые измерительные шунты 5 и 6 на концах провода фазы головного участка 1. Сигналы токов снимаются в виде падений напряжений с выводов безынерционных силовых измерительных шунтов 5 и 6 датчиками тока на концах участка соответственно 21 (ДТ1) и 24 (ДТ2) и подаются на формирователи импульсов 29 (ФИП1) и 30 (ФИП2) перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным. Полученные импульсы высокочастотных (ВЧ) колебаний вводятся в силовой провод фазы участка 1 через выводы силовых измерительных шунтов 5 и 6. В составе формирователей импульсов 29 (ФИП1) и 30 (ФИП2) (фиг. 1 и 2) импульсы образуются путем переключения компараторов 31 (К1) и 32 (К2) при переходе промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным в течение времени, определяемого формирователями ширины данных импульсов в виде элементов выдержки времени на возврат. В течение выдержки времени на возврат формирователей ширины импульсов 33 (ФШИ1) и 34 (ФШИ2) генераторы несущей частоты 35 (ГНЧ1) и 36 (ГНЧ2) на концах участка 1 посылают высокочастотный (ВЧ) сигнал, формирующий данные импульсы перехода промышленного тока от отрицательных мгновенных значений к положительным. Импульсы ВЧ колебаний, формируемые на одном и другом концах участка 1, практически мгновенно распространяются по длине участка. Поэтому на противоположном конце участка импульсы ВЧ колебаний будут также, но с уменьшенной амплитудой, определяемой затуханием сигнала на протяжении длины участка. На фиг. 3 и 4 показаны также мгновенные значения промышленных токов (осциллограммы) и формируемых импульсов при переходе от отрицательных к положительным значениям промышленных токов i1 на прямом конце участка (сплошные кривые) и i2 на противоположном конце (пунктирные кривые), причем на фиг. 3б) - для сквозных синусоидальных токов рабочих и ненормальных режимов, включая внешнее установившееся КЗ, на фиг. 3в) - для переходных токов при КЗ за пределами головного участка, а на фиг. 4б) - для переходных токов при КЗ на данном участке.

Как показывает анализ осциллограмм и импульсов на фиг. 3 и 4, заполненных несущей частотой участка, при переходе промышленного тока от отрицательных значений к положительным на обоих концах участка и замеряемых на прямом его конце, время между импульсами от разных концов участка может меняться от полупериода 10 мс при синусоидальных сквозных токах рабочих, асинхронных и неполнофазных режимов, установившихся внешних КЗ (фиг. 3б), а при переходных процессах внешнего КЗ кратковременно увеличиваться до величин, больших 10 мс (фиг. 3в), или уменьшаться до величин, меньших 10 мс (случай не представлен), в зависимости от характера переходного процесса, а также обязательно снижается практически до нуля при внутреннем КЗ (фиг. 4б). В зависимости от характера переходного процесса возможны кратковременные замедления снижения времени между импульсами от 10 мс и даже увеличения за пределы 10 мс с последующим снижением. Характер переходного процесса определяется схемными параметрами сети, конструкторскими параметрами динамических элементов, местом КЗ, временными моментами КЗ, затуханием свободных составляющих переходных электромагнитных процессов и др.

Анализ схемно-конструкторских параметров сети и свободных составляющих в данных переходных процессах показывает, что время t между импульсами перехода значений промышленных токов от отрицательных к положительным значениям на прямом (сплошной импульс на фиг. 3 и 4) и противоположном i2 (пунктирный импульс на фиг. 3 и 4) концах участка при синусоидальном их характере (рабочие и ненормальные режимы, установившиеся КЗ за пределами контролируемого участка) жестко предопределено значением полупериода 10 мс, а при КЗ на защищаемом участке стремится к нулю. В переходных процессах данное время при внутренних КЗ в целом уменьшается до нуля, а при внешних КЗ стремится к 10 мс. Но в обоих случаях точки перехода промышленного тока от отрицательных к положительным значениям генерируемые в эти моменты импульсы несущей частоты на концах участка и замеряемое время t между импульсами кратковременно могут отклоняться от 10 мс доаварийных синусоидальных режимов в ту и другую сторону, что вызвано свободными составляющими токов, а затем стремиться к нулевому значению при внутреннем КЗ или к 10 мс при внешнем КЗ.

Оценка случайного характера параметров сети и свободных составляющих в переходных процессах приводит к заключению, что время t между импульсами перехода промышленного тока на концах защищаемого участка при КЗ в динамике переходного процесса распределено в диапазоне не менее 5 мс относительно жесткого доаварийного значения, равного 10 мс. Для гарантии отстройки от внешнего КЗ случайный размах относительно 10 мс увеличен до 7 мс в ту и другую стороны и уставки приняты так, чтобы в диапазоне (3, 17) мс обнаружения КЗ исключалось, а срабатывание при КЗ на участке происходило при t<3 мс или при t>17 мс. Таким образом, в качестве уставок следует принять два значении 3 мс и 17 мс. Накопление при измерении текущего времени t между импульсом на прямом конце, где производится измерение, и импульсом с