Изменение иммуногенности антигена путем устранения эпитопов, узнаваемых nkt-клетками

Иллюстрации

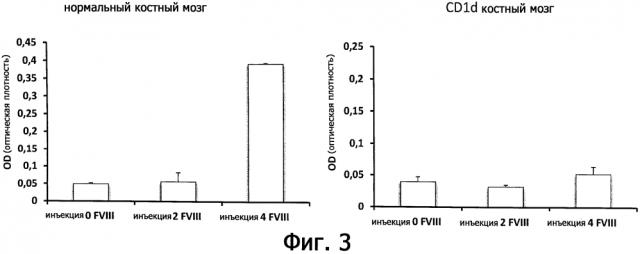

Показать всеИзобретение относится к области биотехнологии, конкретно к подавлению нежелательных иммунных ответов млекопитающих, и может быть использовано в медицине. Способ заключается в (a) установлении, по меньшей мере, одного CD1d-связывающего мотива NKT-клеточного эпитопа в пептиде или полипептиде, при этом указанный эпитоп содержит мотив [FWTHY]-X2X3-[ILMV]-X5X6-[FWTHY], где Х2, Х3, Х5, Х6 означает любую аминокислоту, (b) устранении указанного эпитопа путем замены аминокислотных остатков в положении Р1 и/или Р7 на негидрофобные остатки; и (c) получении изолированного пептида или полипептида с пониженной способностью активировать NKT-клетки в млекопитающем. Изобретение позволяет снизить нежелательные иммунные ответы у млекопитающих на аллофакторы, на генно-терапевтические вирусные векторы, на белки, воздействию которых субъекты подвергаются в естественных условиях, на генетически модифицированные организмы и на нежелательные воздействия, связанные с введением вакцины от аллергических и инфекционных болезней. 6 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил., 5 пр.

Реферат

Область техники

Настоящее изобретение имеет отношение к пептидам или полипептидам, предназначенным для уменьшения природной иммуногенности или индукции толерантности, и их применению для предотвращения иммунных ответов, вызванных аллофакторами (аллоиммунными факторами), вирусными векторами, использованными для генной терапии или генной вакцинации, антигенами окружающей среды, использованными в продуктах питания или пище, или антигенами, действию которых субъекты подвергаются при вдыхании или соприкосновении, или уменьшения побочных эффектов, связанных с вакцинацией аллергенами или инфекционными агентами.

Известный уровень техники

Во многих случаях введение протеинов в терапевтических целях приводит к иммунному ответу против терапевтических средств, что исключает любое дальнейшее введение указанного терапевтического средства. Таким примером является введение фактора VIII каскада коагуляции субъектам, пораженным гемофилией A: примерно у третьей части субъектов, прошедших лечение, вырабатываются антифактор VIII-антитела, ингибирующие функцию фактора VIII. Введение ферментов, таких как альфа-галактозидаза, субъектам, страдающим от недостаточности обмена гликогена, точно так же сопровождается иммунным ответом против терапевтического средства, исключая любое дальнейшее введение. Третьим примером являются антитела, используемые в качестве терапевтических средств и направленные против молекулы на поверхности лимфоцита, цитокинов или рецепторов цитокинов. В целом, весьма желательно найти новые терапевтические подходы, которые могли бы предотвратить иммунизацию к терапевтическим средствам.

Использование вирусных векторов для генной терапии или генной вакцинации существенно ограничивается тем обстоятельством, что вирусные векторы вызывают иммунный ответ, приводящий к быстрому устранению клеток, трансфицированных вектором, и быстрой потере трансгенной экспрессии. Вирусные векторы вызывают активацию врожденного и адаптивного иммунного ответа с непостоянной степенью интенсивности, зависящей от природы вирусного вектора. Так, например, аденовирусные векторы сильно стимулируют врожденный иммунный ответ, а затем адаптивный иммунный ответ. Аденоассоциированные вирусные векторы инициируют слабый врожденный ответ, однако вызывают выработку антител. Возможности генной терапии и генной вакцинации огромны. Терапевтический подход с использованием врожденного и/или адаптивного ответа на вирусные векторы будет представлять высокозначимый прогресс в данной области.

Многие субъекты страдают от ответа, вызванного белками, действию которых они подвергаются в естественных условиях. Аллергены, содержащиеся в воздухе или продуктах питания, вызывают такие реакции как аллергический ринит, астма, крапивница, экзема и анафилактическая реакция. Причина, по которой у субъектов наблюдаются указанные реакции, объяснена только отчасти. Было бы очень полезно уменьшить природную иммуногенность различных белков, таких как пищевые аллергены, например, белков пшеницы, вызывающих глютеновую болезнь, или таких продуктов, как ферменты, действию которых субъекты подвергаются по профессиональным причинам.

При вакцинации или к аллергическим болезням или к инфекционным агентам терапевтическая эффективность часто ограничивается побочными эффектами, которые вызываются провоспалительными свойствами аллергенов или инфекционных агентов. Такие воспалительные эффекты препятствуют применению высоких доз вакцин и, следовательно, эффективности вакцины, и ориентируют иммунный ответ по направлению к нежелательному клеточному ответу, такому как реакция гиперчувствительности замедленного типа, и выработке антител изотипа, не являющегося оптимальным при рассматриваемых условиях. Достаточный контроль за воспалением при вакцинации мог бы обеспечить намного более эффективное модулирование иммунного ответа, одновременно уменьшая побочные эффекты, связанные с воспалением.

Натуральные Т клетки-киллеры (NKT) составляют отдельную линию дифференцировки необычных Т-лимфоцитов, которые распознают антигены, презентируемые молекулой неклассического MHC комплекса CD1d. В настоящее время описано два подкласса NKT-клеток. Наиболее распространены NKT-клетки типа 1, также называемые инвариантными NKT-клетками (iNKT). Они характеризуются наличием альфа-бета T-клеточного рецептора (TCR), состоящего из инвариантной альфа-цепи, Vальфа14 у мыши и Vальфа24 у человека. Данная альфа-цепь соединена с переменным, хотя и ограниченным, числом бета-цепей. NKT-клетки типа 2 обладают альфа-бета TCR, но с полиморфной альфа-цепью. Однако очевидно, что существуют другие подклассы NKT-клеток, фенотип которых все еще не полностью определен, но которые имеют общие характерные черты, будучи активированными гликолипидами, презентируемыми в случае молекулы CD1d.

Как правило, NKT-клетки экспрессируют сочетания рецепторов клеток - натуральных киллеров (NK), включая NKG2D и NK1.1. NKT-клетки являются частью системы врожденного иммунитета, которую можно отличить от системы адаптивного иммунитета по тому факту, что им не требуется размножения перед достижением полной эффекторной способности. Активация NKT-клеток приводит к различным эффектам. Такие клетки высвобождают предварительно образованные медиаторы, включая большой набор цитокинов (включая IL-4, IFN-гамма, IL-21 и IFN-альфа), который оказывает помощь В-клеткам в выработке антител, и было сделано предположение, что высвобождение цитокинов также может оказывать влияние на CD4+T клетки (Burrows et al Nature Immunology 2009, 10; 669-671). В контексте настоящего изобретения считается, что предотвращение активации B-клеток и активации рестриктированных по главному комплексу гистосовместимости (MHC) класса II CD4+T клеток играет роль в уменьшении или отмене иммуногенности белков.

Единица распознавания для NKT-клеток, молекула CD1d, обладает структурой, близко сходной со структурой молекулы MHC класса I, включая наличие бета-2 микроглобулина. Она характеризуется глубоким углублением, окаймленным двумя альфа-цепями и содержащим высокогидрофобные остатки, которые взаимодействуют с липидной цепью. Углубление открыто с обоих концов, что обеспечивает возможность размещения более длинных цепей. Каноническим лигандом CD1d является синтетический альфа галактозилцерамид (альфа GalCer). Однако было описано множество альтернативных природных лигандов, включая глико- и фосфолипиды, природный липид сульфатид, обнаруженный в миелине, микробные фосфоинозитолманнозид и альфа-глюкуронозилцерамид. Существующее общее мнение сводится к тому (смотри обзоры, например, Matsudaetal, Current Opinion in Immunology 2008, 20: 358-368 и Godfrey et al, Nature reviews Immunology 2010, 11: 197-206), что CD1d связывает только лиганды, содержащие липидные цепи, или в общем обыкновенную структуру, состоящую из липидного хвоста, который углублен в CD1d, и концевой группы остатка сахара, которая выступает из CD1d.

Пептиды не считаются способными активировать NKT-клетки посредством презентирования CD1d. Однако было сделано предположение о том, что длинные гидрофобные пептиды, содержащие объемные аминокислотные остатки, могут связываться с CD1d (Castano et al. Science 1995, 269: 223-226). Наблюдения, сделанные при использовании библиотек фагов, экспрессирующих пептиды произвольных последовательностей с неустановленной физиологической значимостью, обеспечили возможность установления теоретического консенсусного мотива (Castano etal. Science 1995, 269: 223-226 и смотри ниже).

Известно, что Castano et al показали, что активированные клетки представляют собой CD8+T-клетки, а именно рестриктированные по MHC класса I клетки, и не являются NKT клетками. Эти данные сообщают специалисту в данной области техники, что доказательства того, что гидрофобные пептиды презентируются молекулами CD1d, отсутствуют. Физиологическая значимость заявлений, сделанных Castano et al, в дальнейшем подвергалась сомнению вследствие невозможности «вызвать» (образование) NKT клеток по общепринятым протоколам иммунизации (Matsuda et al. Current Opinion in Immunology 2008, 20: 358-368 and Brutkiewicz Journal of Immunology 2006, 177: 769-775). Искусственные системы, такие как иммунизация клетками, трансфицированными для сверхэкспрессии CD1d и загруженными in vitro пептидом, полученным из овальбумина, были способны вызвать образование NKT клеток. Аналогично, внутрикожная иммунизация плазмидной ДНК вместе с мышиным CD1d и костимулирующими молекулами индуцирует цитолитические рестриктированные по CD1d T-клетки (Lee et al, Journal of Experimental Medicine 1998, 187: 433-438). Гидрофобные пептиды, содержащие структурный мотив, состоящий из ароматического остатка в положении P1 и P7 и алифатической цепи в положении P4, заявленные Castano et al (Science 269: 223, 1995), содержат лейтмотив для CD Id-связывающих эпитопов. Как описано выше, выводы, сделанные Castano et al, не подтверждаются данными.

Нами было неожиданно обнаружено, что пептиды, содержащие гидрофобную аминокислотную последовательность, действительно способны вызывать активацию NKT-клеток.

Если эпитопы из белков, введенных с терапевтическими целями, или из белков, воздействию которых субъекты подвергаются в повседневной жизни, или в случае проведения генной терапии или генной вакцинации, или в случае введения в связи с вакцинацией к аллергическим или инфекционным заболеваниям, связываются с CDld, и тем самым активируют NKT-клетки, то изменение указанных белков с помощью мутаций или делеций с целью устранения указанных эпитопов может быть желательно для предотвращения иммуногенности.

Установление таких эпитопов, с последующей мутацией, добавлением или удалением аминокислот для предотвращения активации NKT-клеток, составляет основу настоящего изобретения.

Раскрытие изобретения

Настоящее изобретение имеет отношение к применению пептидов или полипептидов для лечения иммунных ответов, вызванных к аллофакторам у субъекта, путем предотвращения такого иммунного ответа на указанные аллофакторы.

Настоящее изобретение также имеет отношение к применению пептидов или полипептидов для лечения иммунных ответов, вызванных к вирусным векторам, использованным с целью генной терапии или генной вакцинации у субъекта, путем предотвращения такого иммунного ответа на указанные вирусные векторы.

Настоящее изобретение также имеет отношение к применению пептидов или полипептидов, полученных с помощью генетически модифицированных организмов для предотвращения у субъекта иммунных ответов, вызванных воздействием естественных белков.

Кроме того, настоящее изобретение имеет отношение к применению пептидов или полипептидов с целью вакцинации в тех случаях, когда активация врожденного иммунитета является неблагоприятной.

Настоящее изобретение также имеет отношение к способам установления (распознавания) белков, несущих CD1d-связанные эпитопы, и устранения таких эпитопов с помощью аминокислотной замены или делеции.

Мы неожиданно обнаружили, что существенная часть пептидов или полипептидов несет аминокислотные последовательности, позволяющие им связываться и быть презентированными CD1d детерминантами для активации натуральных клеток-киллеров (NKT). Активация таких клеток приводит к высвобождению цитокинов и, в некоторых случаях, к приобретению или увеличению цитолитических свойств.

В одном аспекте настоящее изобретение имеет отношение к применению, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, используемого в качестве аллофактора, который модифицируют для того, чтобы устранить, по меньшей мере, один гидрофобный аминокислотный остаток, участвующий в образовании эпитопа, распознаваемого NKT-клетками, в качестве медикамента для предотвращения у субъекта иммунного ответа на указанный аллофактор.

Настоящее изобретение также имеет отношение к применению, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, используемого в качестве вирусного вектора для генной терапии или генной вакцинации, который модифицируется с целью устранения, по меньшей мере, одного гидрофобного аминокислотного остатка, участвующего в образовании эпитопа, распознаваемого NKT-клетками, в качестве медикамента для предотвращения у субъекта иммунного ответа на указанные вирусные векторы.

В одном аспекте настоящее изобретение имеет отношение к применению, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, выработанного генетически модифицированным организмом, при этом указанный пептид или полипептид является модифицированным с целью устранения, по меньшей мере, одного гидрофобного аминокислотного остатка, участвующего в образовании эпитопа, распознаваемого NKT-клетками, в качестве медикамента для предотвращения у субъекта иммунного ответа на указанный пептид или полипептид при воздействии в его обычном виде.

В одном аспекте настоящее изобретение имеет отношение к применению, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, использованного в качестве вакцины, который модифицируется с целью устранения, по меньшей мере, одного гидрофобного аминокислотного остатка, участвующего в образовании эпитопа, распознаваемого NKT-клетками, в качестве медикамента для предотвращения у субъекта нежелательного или несоответствующего иммунного ответа на указанную вакцину.

В следующем аспекте настоящее изобретение также включает применение, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, использованного в качестве аллофактора, вирусного вектора, генетически модифицированного организма или вакцины, который модифицируется с целью устранения, по меньшей мере, одного гидрофобного аминокислотного остатка, участвующего в образовании эпитопа, распознаваемого NKT-клетками, в качестве медикамента для предотвращения у субъекта активации, выработки цитокинов, цитолитической активности и подавляющей активности на адаптивные иммунные ответы, осуществляемые CD4+ NKT-клетками у указанного субъекта.

Настоящее изобретение имеет отношение к гидрофобным пептидам или полипептидам, включающим, по меньшей мере, один CD1d-рестриктированный T-клеточный эпитоп, в котором аминокислоты, расположенные как якорные (фиксированные) остатки на CD1d, заменяются альтернативными аминокислотами, или устраняются, что приводит к потере или значительному уменьшению связывания с CD1d и вследствие этого активации NKT-клеток.

Структура CD1d молекулы указывает, что гидрофобные аминокислотные остатки должны занимать два гидрофобных кармана, расположенных на концах CD1d углубления и что алифатический остаток должен занимать положение в середине углубления. Следовательно, как общий пример CD1d-связывающей последовательности, может использоваться мотив [FW]-xx-[ILM]-xx-[FWTH], в котором [FW] указывает, что или F или W может занимать первый якорный остаток (PI), что положение P4 может быть занято или I, L или M, и что P7 может быть занято F, W, T или H. В этой общей модели мотива x означает любую аминокислоту. Специалисту должно быть понятно, что возможны различные комбинации этих аминокислотных остатков. В отдельном варианте осуществления общая модель мотива может быть представлена как повернутая последовательность, такая как [FWTH]-xx-pLM]-xx-[FW]. В другом определенном варианте осуществления, по меньшей мере, одна аминокислота добавляется в CD1d-связывающий мотив, которая разрывает этот мотив, мешает его способности связываться с CD1d и таким образом его способности активировать NKT клетки.

Конкретнее, настоящее изобретение имеет отношение к пептидам или полипептидам, в которых F, W, T, H или Y в положениях PI и P7 заменяются искусственной аминокислотой (например, D-аминокислотой) или органическим соединением.

В любом из вышеперечисленных вариантов использования указанный аллофактор может быть любым пептидом или полипептидом, используемым: (1) для заместительной терапии нарушений коагуляции или фибринолитических дефектов, включая фактор VIII, фактор IX и стафилокиназу; (2) гормонами, такими как гормон роста или инсулин; (3) цитокинами и факторами роста, такими как интерферон альфа, интерферон гамма, GM-CSF и G-CSF; (4) антителами для модулирования иммунных ответов, включая анти-IgE антитела при аллергических болезнях, анти-CD3 и анти-CD4 антитела при отторжении трансплантата и ряде аутоиммунных болезней, анти-CD20 антитела при неходжкинских лимфомах; (5) эритропоэтином при почечной недостаточности и (6) генетически модифицированными антигенами.

В любом из вышеперечисленных вариантов использования указанный вирусный вектор может быть любым пептидом или полипептидом РНК-вирусов (гамма-ретровирусов и лентивируов) или ДНК-вирусов (аденовирусов, аденоассоциированных вирусов, вирусов герпеса и поксвирусов).

В любом из вышеперечисленных вариантов использования указанный генетически модифицированный организм может быть любым организмом растительного или животного происхождения, который используется в качестве пищи или продукта питания, для получения урожая или производства продуктов, или для производства трансгенных животных, предназначенных для питания или животноводства.

В любом из вышеописанного, указанный пептид или полипептид, использованный для вакцинации, может происходить из аллергенов или из инфекционных агентов, включая вирусы, бактерии и паразиты. Аллергены могут быть аллергенами, взвешенными в воздухе, такими как полученные от клещей домашней пыли, от пыльцы или от домашних животных, пищевые аллергены, такие как арахис, яичный альбумин, злаки, фрукты и плоды бобовых, и контактные аллергены, такие как латекс. Болезни, характеризующиеся сенсибилизацией к аллергенам, включают аллергическую астму, аллергический риносинусит, анафилактический шок, крапивницу, атопический дерматит и контактный дерматит.

Настоящее изобретение также имеет отношение к способам установления пептидов или полипептидов, активирующих NKT-клетки, и устранения такой активации посредством изменения CD1d-связывающих эпитопов путем замены, добавления или устранения аминокислот. Указанные способы включают стадии инкубирования указанного пептида или полипептида с клетками, несущими CD1d, с последующим добавлением популяции поликлональных NKT-клеток и определением активации указанных NKT-клеток.

Кроме того, изобретение включает выделенные вирусные векторы, отличающиеся тем, что они содержат, по меньшей мере, один пептид или полипептид аллофактора, модифицированного заменой или делецией, по меньшей мере, одной гидрофобной аминокислоты, или, по меньшей мере, один пептид или полипептид из аллергена или из инфекционного агента, модифицированного заменой или делецией, по меньшей мере, одного гидрофобного аминокислотного остатка. Следует понимать, что сам вирусный вектор также может быть модифицирован заменой или делецией гидрофобных аминокислотных остатков.

Определения

Термин "пептид" при использовании в данном описании относится к молекуле, включающей аминокислотную последовательность, содержащую от 2 до 200 аминокислот, соединенных пептидными связями, но которая может в определенном варианте осуществления содержать структуры, не являющиеся аминокислотами (как, например, сшивающее органическое соединение). Пептиды в соответствии с изобретением могут содержать любые из 20 обычных аминокислот или их модифицированные варианты, или могут содержать не встречающиеся в природе (искусственные) аминокислоты, включенные путем химического пептидного синтеза или с помощью химической или ферментативной модификации. Термин "полипептид" при использовании в данном описании в большинстве случаев относится к более длинным пептидам или белкам.

Термин "эпитоп", использующийся в данном описании, относится к одному или нескольким участкам (которые могут определять конформационный эпитоп) белка, который(-ые) специфически узнается(-ются) и связываются антителом или его фрагментом (Fab1, Fab2' и т.д.) или рецептором, присутствующим на клеточной поверхности B или T-клеточного лимфоцита, и который способен? с помощью указанного связывания? индуцировать иммунный ответ.

Термин "антиген", использующийся в данном описании, относится к структуре макромолекулы, содержащей один или более гаптенов и/или содержащей один или более T-клеточных эпитопов. Как правило, указанная макромолекула представляет собой белок или пептид (с полисахаридами или без полисахаридов) или состоит из композиции белков и содержит один или более эпитопов; указанная макромолекула в этом описании может альтернативно называться "антигенный белок" или "антигенный пептид".

Термин "аллерген" относится к специфической разновидности антигена, отличающейся способностью вызывать образование антител IgE изотипа у предрасположенных лиц.

Термин "T-клеточный эпитоп" или "T-клеточная антигенная детерминанта" в контексте настоящего изобретения относится к доминирующему, субдоминирующему или второстепенному T-клеточному эпитопу, т.е., части антигенного белка, которая специфически распознается и связывается рецептором клеточной поверхности T-лимфоцита. Является ли эпитоп доминирующим, субдоминирующим или второстепенным - зависит от иммунного ответа, вызванного к данному эпитопу. Доминантность зависит от частоты, с которой такие эпитопы распознаются T-клетками и способны активировать их среди всех возможных T-клеточных эпитопов белка. В частности, T-клеточный эпитоп представляет собой эпитоп, связываемый молекулами MHC класса I или MHC класса II.

Термин "NKT-клеточный эпитоп (детерминанта)" относится к части антигенного белка, которая специфически распознается и связывается рецептором на поверхности клетки T-лимфоцита. В частности, NKT-клеточный эпитоп представляет собой эпитоп, связываемый CD1d молекулами.

Термин "CD4+ эффекторные клетки" относится к клеткам, принадлежащим к подклассу CD4-положительных T-клеток, функцией которых является обеспечение содействия другим клеткам, таким как, например, B-клетки. Эти эффекторные клетки обычно называются Th-клетками (T-хелперные клетки), при наличии различных подклассов, таких как ThO, Th1, Th2 и Thl7 клетки.

Термин "NKT-клетки" относится к клеткам системы врожденного иммунитета, характеризующимся тем фактом, что они несут рецепторы, такие как NK1.1 и NKG2D, и распознают эпитопы, презентируемые молекулой CD1d. В контексте настоящего изобретения, NKT-клетки могут принадлежать как к подклассу типа 1 (инвариантные), так и типа 2.

"Молекула CD1d" относится к молекуле, не происходящей от MHC, состоящей из 3 альфа цепей и антипараллельного набора бета цепей, сгруппированных в глубокий гидрофобный желобок, открытый с обеих сторон и способный презентировать липиды, гликолипиды или гидрофобные пептиды NKT-клеткам.

Термин "иммунные расстройства" или "иммунные заболевания" относится к заболеваниям, при которых реакция иммунной системы несет ответственность за или поддерживает нарушение функции или нефизиологическое состояние в организме. Иммунные расстройства в контексте настоящего изобретения относятся к патологии, вызванной инфекционными агентами, и иммунологическому надзору за опухолями.

Термин "аллофактор" относится к белку, пептиду или фактору (т.е. любой молекуле), проявляющей полиморфизм при сравнении между двумя индивидуумами одного и того же вида, и в самых общих чертах, любому белку, пептиду или фактору, вызывающему (аллореактивный) иммунный ответ у субъекта, получившего аллофактор. Обобщая, аллофакторы также включают генетически модифицированные белки, служащие в качестве питания.

Термин "аллоантиген" или "антиген аллотрансплантата", использованный в описании, относится к антигену, полученному из (распространенному от и/или присутствующему в) клетки или ткани, который при переносе (пересадке) от донора к реципиенту может распознаваться или связываться антителом B или T-клеточного рецептора реципиента. Аллоантигены, как правило, представляют собой продукты полиморфных генов. Аллоантиген является белком или пептидом, который при сравнении между донором и реципиентом (относящихся к одному виду), демонстрирует небольшие структурные различия. Присутствие такого антигена донора в организме реципиента может вызвать иммунный ответ у реципиента. Такой аллореактивный иммунный ответ является специфическим к аллоантигену.

Подробное описание изобретения

Настоящее изобретение предоставляет способы предотвращения у субъекта иммунного ответа на аллофакторы, на вирусные векторы, используемые для генной терапии или генной вакцинации, на белки, используемые в продуктах питания или пище, на белки, воздействию которых указанный субъект подвергается при дыхании или укусах насекомых, или для предотвращения у субъекта нежелательной активации врожденного иммунитета при использовании вакцин против аллергенов или инфекционных агентов.

В частности, изобретение предоставляет способы предотвращения размножения (экспансии) и функциональной активности CD4+ NKT-клеток. Такие клетки обычно подразделяют на два разных подкласса, а именно тип 1 NKT-клеток, несущих неизменную TCR альфа цепь (Vальфа14 у мыши, Vальфа24 у человека), или тип 2 NKT-клеток, которые представляют другой состав альфа цепи. Однако недавно было предложено доказательство существования альтернативных подклассов NKT-клеток, которые не подходят к типу 1 или типу 2. Цель настоящего изобретения - включить эти необычные NKT-клетки, при условии, что они содержат CD4 корецептор. После презентирования антигена, связанного с CD1d, NKT-клетки быстро активируются и секретируют целый ряд цитокинов, как полагают, являющихся определяющими, чтобы влиять на другие клетки врожденной и адаптивной иммунной систем. В некоторых обстоятельствах указанные активированные NKT-клетки приобретают или повышают свои цитотоксические свойства. При других дополнительных обстоятельствах указанные активированные NKT-клетки подавляют или уменьшают возникновение адаптивного иммунного ответа путем взаимодействия с CD4+ Т клетками, рестриктированными по классу II.

В контексте настоящего изобретения нами было сделано неожиданное наблюдение, что пептиды могут презентироваться молекулой CD1d. Характерной чертой молекулы CD1d является то, что она состоит из встречно-параллельных альфа цепей, образующих углубление наверху платформы (площадки) сделанной из двух встречно-параллельных бета цепей. Углубление узкое и глубокое и принимает только гидрофобные остатки, как классически полагают, являющиеся исключительно липидами. Это углубление может размещать последовательность из 7 аминокислот, характеризующуюся гидрофобным остатком в положении (P) 1 и 7 и алифатическим остатком в P4. P1 обязательно является гидрофобным остатком, таким как F, W, Н или Y. Однако, P7 является необязательным и может содержать альтернативные остатки, при условии что они не являются полярными. Остатки в P4 предпочтительно являются алифатическими, но являются необязательными. Соответственно, общая последовательность CD1d-связывающего мотива представляет собой [FWTHY]-X2X3-[ILMV]-X5X6-[FWTHY]. Однако специалистам в данной области техники должно быть понятно, что мотив является симметричным, и что P7 может рассматриваться как PI, a PI может рассматриваться как P7. Общая последовательность CD1d-связывающего мотива предоставляется в описании в качестве указания, без какого-либо ограничения. Пептиды и полипептиды, рассматриваемые для применения согласно настоящему изобретению, определяются по их способности активировать NKT-клетки путем презентирования на CD1d молекуле.

Гидрофобные пептиды или полипептиды, способные активировать NKT клетки и, соответственно, несущие CD1d-связывающий мотив, обнаружены в аллофакторах, вирусных векторах, белках служащих продуктами питания или пищей, белках, воздействию которых указанный субъект подвергается при дыхании или укусах насекомых, генетически модифицированных белках и аллергенах, посредством этого наделяющие указанный аллофактор, вирусный вектор, генетически модифицированный белок или аллерген способностью активировать CD4+ NKT клетки.

Настоящее изобретение имеет отношение к получению пептидов или полипептидов, содержащих CD1d-связывающий мотив(ы), который наделяет их способностью активировать NKT-клетки, и которые модифицируют заменой гидрофобных остатков в PI и/или P7, необязательно с заменой или удалением алифатических остатков в P4, или любой их комбинацией, что в результате приводит к потере или значительному уменьшению способности пептидов или полипептидов связываться с CD1d, и таким образом приводит к утрате или значительному уменьшению способности указанных пептидов или полипептидов активировать NKT клетки.

В конкретном варианте осуществления F, W, T, H или Y в положениях P1 и/или P7 замещаются негидрофобным аминокислотным остатком, или необязательно I, L, M или V в положении P4 замещается неалифатическим остатком, или любой их комбинацией.

В другом конкретном варианте осуществления гидрофобные остатки, расположенные в положении P1 и/или P7, или необязательно алифатические остатки, расположенные в P4, или любая их комбинация замещаются, по меньшей мере, одной искусственной аминокислотой, отличной от искусственных F, W, T, H, Y, или неароматическим органическим соединением.

В еще одном конкретном варианте осуществления, по меньшей мере, одна аминокислота добавляется в CD1d-связывающий мотив в любом положении последовательности в пределах P1-P7, которая разрывает мотив, предотвращает его способность связываться с CD1d и таким образом его способность активировать NKT клетки.

В предпочтительном варианте осуществления искусственные аминокислоты представляют собой D-аминокислоты.

Настоящее изобретение также имеет отношение к получению пептидов или полипептидов, содержащих CD Id-связывающий мотив(ы), который наделяет их способностью активировать NKT-клетки, и которые модифицируют удалением гидрофобных остатков в P1 и/или P7, или необязательно удалением алифатических остатков в P4, или любой их комбинацией, что приводит к потере или значительному уменьшению способности пептидов или полипептидов связываться с CD1d и таким образом приводит к потере или значительному уменьшению способности указанных пептидов или полипептидов активировать NKT-клетки.

После введения субъекту такие пептиды или полипептиды не «загружаются» на CD1d и тем самым предотвращается активирование NKT-клеток.

В дополнительном аспекте изобретение также включает применение, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, содержащего, по меньшей мере, одну замену или делецию F, W, T, H или Y в положениях P1 или P7, для предотвращения у субъекта иммунного ответа на введение аллофактора, введение вирусного вектора, белков, воздействию которых субъект подвергается посредством пищи, продуктов питания, системным или ингаляционным путем, или на аллергены или инфекционные агенты, использованные при вакцинации.

В другом дополнительном аспекте изобретение включает применение, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, содержащего, по меньшей мере, одну замену или делецию F, W, T, H или Y в положениях P1 или P7, для предотвращения у субъекта активации NKT-клеток в ответ на введение аллофактора, введение вирусного вектора, белков, воздействию которых субъект подвергается посредством пищи, продуктов питания, системным или ингаляционным путем, или на аллергены или инфекционные агенты, использованные при вакцинации.

В другом дополнительном аспекте изобретение также включает применение, по меньшей мере, одного выделенного пептида или полипептида, содержащего, по меньшей мере, одну замену или делецию F, W, T, H или Y в положениях P1 или P7 в качестве медикамента для предотвращения у субъекта иммунного ответа на введение аллофактора, введение вирусного вектора, белков, воздействию которых субъект подвергается посредством пищи, продуктов питания, системным или ингаляционным путем, или на аллергены или инфекционные агенты, использованные при вакцинации.

Количество CD1d-связывающих мотивов, присутствующих в пептиде или полипептиде, очень ограничено. Примеры таких пептидов или полипептидов предоставлены ниже. Как правило, полипептид включает от одного до пяти таких мотивов.

Дополнительное преимущество настоящего изобретения заключается в том, что CD1d молекула дает очень ограниченную степень полиморфизма. Для специалиста в данной области очевидно, что некоторые аминокислотные замены, добавления или делеции согласно настоящему изобретению предоставляют пептиды или полипептиды, пригодные для всех или значительного большинства субъектов. Это находится в резком противоречии с пептидными и полипептидными мотивами, связанными с молекулами MHC класса II, где может быть описано большое число пептидов, содержащих подходящую последовательность. Это объясняется минимальными ограничениями, наложенными на пептиды, связывающиеся с MHC класса II, и большим полиморфизмом молекул класса II.

Пептиды или полипептиды, являющиеся целью настоящего изобретения, определяются, как описано ниже:

(1) аминокислотная последовательность пептида или полипептида, необязательно, оценивается в отношении присутствия, по меньшей мере, одного CD1d мотива, содержащего гидрофобный остаток в P1 и P7, и алифатический остаток в P4. Общая последовательность такая как [FWTHY]-X2X3-[ILMV]-X5X6-[FWTHY] может использоваться во время применения алгоритмов, известных в данной области техники, таких как, http://expasy.org/tools/scanprosite/

Эту общую последовательность следует рассматривать как инструмент, способствующий установлению того, какая последовательность(и) в указанном пептиде или полипептиде содержит мотив, дающий возможность указанному пептиду или полипептиду активировать NKT-клетки.

(2) способность пептида или полипептида связываться с CD1d и активировать NKT-клетки проверяется in vitro с использованием линии клеток, экспрессирующих CD1d-молекулу. Примеры таких клеточных линий известны в данной области техники (например, клетки JAWS2). В предпочтительном варианте осуществления клеточная линия не презентирует молекулы MHC класса II и преобразуется (трансфектируется) с целью получения сверхэкспрессии CD1d с помощью вирусного вектора, содержащего ДНК-последовательность CD1d, или любых других способов, известных в данной области техники, чтобы ввести ген в клетку. Способы трансдукции (переноса гена в клетки) известны в данной области техники. При культивировании клеточной линии вводится пептид или полипептид, или синтетический пептид, включающий соответствующую последовательность. Такие синтетические пептиды легко получить с помощью синтеза, используя, например, frnoc-твердофазный синтез, хорошо известный в данной области техники. Затем эффективность презентирования пептида, полипептида или соответствующего синтетического пептида CD1d-молекулами оценивается путем измерения активации NKT-клеток. Такие клетки можно получить из периферической крови, например, с помощью магнитной сортировки клеток, и поддерживать в культуре со стимуляторами, такими как альфа-гал-церамид (галактозилцерамид), в присутствии цитокинов, таких как IL-2, IL-15 или IL-7. Эти методы описаны в данной области техники (смотри, например, Godfrey et al. Nature Reviews. Immunology 2010, 11; 197-206). Для оценки активации NKT-клеток может использоваться, например, метод оценки выработки цитокинов.

Альтернативно, пептиды, фактически презентированные APC на CD1d-молекулах, можно элюировать и отделить с помощью разных хроматографических методов. Полное описание такого метода можно найти в Scott et al. Immunity, 12: 711-720, 2000. Затем указанные пептиды секвенируют, чтобы установить какие аминокислотные остатки располагаются в P1 и P7.

Альтернативно, указанные синтетические пептиды могут быть «загружены» на тетрамеры CD1d-молекулы для обнаружения NKT-клеток, специфических для такого пептида. Одним из возможных вариантов является использование флуоресцентно-меченых тетрамеров и обнаружение методом флуоресцентно-активируемой сортировки клеток (facs).

(3) аминокислотные последовательности, способные активировать NKT-клетки и необязательно определенные с помощью алгоритмов, затем модифицируют с помощью или замены или делеции. В предпочтительном варианте осуществления F, W, T, H или Y в положениях P1 и/или P7 заменяются, по меньшей мере, одной аминокислотой, отличной от F, W, T, H, Y. Природные аминокислоты могут быть модифицированы с помощью посттранскрипционных модификаций или замещений химическими группами, такими как метальные группы. В другом предпочтит