Способ добычи нефти из подземных нефтяных месторождений

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области технологии нефтедобычи, в особенности к способу добычи нефти из подземных нефтяных месторождений. Согласно способу проходят по меньшей мере одну нагнетательную скважину и по меньшей мере одну эксплуатационную скважину. Нагнетают одну или несколько вытесняющих сред по меньшей мере в одну нагнетательную скважину и осуществляют отбор нефти по меньшей мере через одну эксплуатационную скважину. Осуществляют блокировку зон нефтяного месторождения с высокой проницаемостью в области между по меньшей мере одной нагнетательной скважиной и по меньшей мере одной эксплуатационной скважиной, для чего через по меньшей мере одну нагнетательную скважину в месторождение в каждом случае по отдельности и последовательно нагнетают по меньшей мере одну водную композицию F1 и по меньшей мере одну водную композицию F2. Причем композиции после закачки смешиваются друг с другом в формации в зоне смешивания и образуют вязкие гели. Продолжают нагнетание одной или нескольких вытесняющих сред в нагнетательную скважину. Причем композиция F1 включает в себя воду и уротропин. Композиция F2 включает в себя воду и мочевину. F1 и/или F2 содержат по меньшей мере еще одно соединение М, выбранное из соединений металлов и соединений полуметаллов, которое способно формировать гели при добавлении основания. Причем соединения металлов и соединения полуметаллов выбирают из группы, которую образуют соли Fe(II) и Fe(III), соли ванадия, соли циркония, соли алюминия (III) и коллоидные соединения кремния. При этом в зоне смешивания композиций концентрация уротропина составляет по меньшей мере 1% масс., концентрация мочевины по меньшей мере 5,75% масс., а концентрация по меньшей мере одного соединения М по меньшей мере 5% масс. относительно суммы воды, уротропина, мочевины и по меньшей мере одного соединения М, которые находятся в зоне смешивания. Техническим результатом является повышение выхода нефти. 12 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к области технологий нефтедобычи, в особенности способа добычи нефти из подземных нефтяных месторождений, при реализации которого для повышения выхода нефти блокируют обладающие высокой проницаемостью участки нефтяной формации путем отдельной закачки в месторождение по меньшей мере двух различных композиций, причем композиции смешиваются друг с другом только в месторождении, и под влиянием температуры в месторождении смесь образует гели с высокой вязкостью. Способ можно применять, в частности, на конечной стадии разработки месторождений, при повышении разводнения продукции, а в особенности после заводнения месторождений.

В природных нефтяных месторождениях нефть находится в полостях пористых пород-коллекторов, закрытых со стороны земной поверхности непроницаемыми покровными слоями. Помимо нефти, включая некоторую долю природного газа, месторождение также содержит воду с большей или меньшей соленостью. Полости могут представлять собой очень мелкие полости, капилляры, поры и т.п., например, таковые диаметром всего лишь ок. 1 мкм; помимо этого формация, однако, может иметь и участки с порами большего диаметра и/или естественные разломы.

После буровой проходки до нефтеносных слоев нефть из-за естественного давления в месторождении сначала течет к эксплуатационным скважинам и фонтанным образом выходит на поверхность земли. Эту фазу нефтедобычи специалисты называют первичной добычей. При неблагоприятных условиях в месторождении, например, высокой вязкости нефти, быстром падении давления в месторождении или высоком сопротивлении течению в нефтеносных слоях, фонтанная добыча быстро прекращается. Посредством первичной добычи в среднем можно извлечь лишь 2-10% нефти, исходно имеющейся в месторождении. В случае вязких сортов нефти фонтанное поступление, как правило, вообще невозможно.

Поэтому, чтобы повысить отдачу, применяют методы так называемой вторичной добычи.

Самый распространенный способ вторичной нефтедобычи - это заводнение. При этом через так называемые нагнетательные скважины в нефтеносные пласты закачивают воду. Из-за этого давление в месторождении искусственно повышается, и нефть выдавливается от нагнетательных скважин к эксплуатационным скважинам. Заводнение при определенных обстоятельствах может существенно повысить степень отдачи.

В идеальном случае при заводнении водяной фронт, начинающийся от нагнетательной скважины, должен равномерно оттеснять нефть по всей нефтяной формации к эксплуатационной скважине. На практике, однако, в нефтяной формации имеются участки, различающиеся по сопротивлению течению. Помимо мелкопористых пород-коллекторов, насыщенных нефтью, с высоким сопротивлением течению воды, имеются также участки с низким сопротивлением течению воды, как, например, природные или искусственные разломы или участки с высокой проницаемостью в породах-коллекторах. Такие проницаемые участки могут представлять собой и участки, из которых нефть уже извлечена. При заводнении нагнетаемая вода естественным образом течет от нагнетательной скважины к эксплуатационной скважине по путям с низким сопротивлением течению. Вследствие этого мелкопористые насыщенные нефтью участки месторождения с высоким сопротивлением течению не заводняются, а из эксплуатационной скважины извлекают все больше воды и все меньше нефти. В такой ситуации специалист говорит об «обводненности продукции». Указанные эффекты особенно выражены в случае тяжелых или вязких сортов нефти. Чем выше вязкость нефти, тем вероятнее быстрое обводнение продукции.

Для добычи нефти из месторождений с высокой вязкостью нефть можно также нагреть нагнетанием в месторождение горячего пара, что позволит снизить вязкость нефти. Как и при заводнении, однако, горячий пар и паровой конденсат тоже могут нежелательно быстро пробиться через зоны высокой проницаемости от нагнетательных скважин к эксплуатационным скважинам, и таким образом продуктивность третичной добычи снижается.

На нынешнем уровне техники известны меры для закрытия таких зон высокой проницаемости между нагнетательными и эксплуатационными скважинами посредством надлежащих мероприятий. Благодаря этому происходит блокировка зон высокой проницаемости с малым сопротивлением течению, а заводняющая вода или вытесняющий пар снова протекают по насыщенным нефтью слоям низкой проницаемости. Такие мероприятия известны также как «выравнивание профиля приемистости» (Conformance Control). Обзор мероприятий по выравниванию профиля приемистости приведен в публикации Borling et al. „Pushing out the oil with Conformance Control" в Oilfield Review (1994), начиная со стр.44.

Для выравнивания профиля приемистости можно применять композиции определенных химических веществ, обладающие сравнительно низкой вязкостью, которые легко закачать в формацию, и вязкость которых значительно возрастает только после нагнетания в формацию в условиях, имеющих место в формации. Такие композиции содержат подходящие для увеличения вязкости неорганические, органические или полимерные компоненты. С одной стороны, повышение вязкости закачанной композиции может просто развиваться с временной задержкой. Известны, однако, также и композиции, у которых увеличение вязкости по существу запускается повышением температуры, когда закачанная композиция постепенно нагревается в залежи до температуры месторождения. Композиции, вязкость которых возрастает только в условиях, имеющих место в формации, известны, например, как «термогели» или «системы замедленного желатинирования» (delayed gelling systems). Продуктивное использование этих композиций возможно, однако, только в месторождениях, температура которых превышает 60°С. Для «холодных» месторождений, имеющих температуру ниже 60°С, используют композиции, которые замешивают перед нагнетанием, при этом их вязкость сначала низка, а лишь после закачки в месторождение благодаря химическим реакциям формируются компоненты, которые повышают вязкость композиции.

К этой группе принадлежат композиции, содержащие уротропин, мочевину и соли алюминия или соли других металлов. Способы нефтедобычи с этой группой композиций раскрыты, например, в российских патентах RU 2066743, RU 2250367 и RU 2382174. Недостаток этих способов состоит, во-первых, в том, что химическая реакция между уротропином, мочевиной и солью металла даже при низких температурах начинается уже при смешивании на поверхности, а во-вторых, в том, что длительность реакции, в течение которой из композиции образуется вязкий гель, сравнительно невелика. В результате этого так называемая гелевая оторочка формируется только в ближней зоне нагнетания, но не в зонах, находящихся на некотором удалении.

В нижеследующей таблице в качестве примера представлена зависимость длительности гелеобразования водной композиции, содержащей 4% масс., уротропина, 20% масс., мочевины и 17,6% масс., полигидрокси-хлорида алюминия (AlnOH)m Cl3n-m, AluStar®), 58,4% масс., воды (относительно общей массы раствора), при различных температурах.

| Таблица 1: | ||

| Температура [°С] | Время гелеобразования по результатам реологических измерений [ч] | |

| 50% | 90% | |

| 20 | 20 | 55 |

| 30 | 5 | 17 |

| 40 | 2 | 6 |

| 50 | 1 | 2 |

50% либо же 90% означает, что 50% или 90% раствора находятся в состоянии геля.

Поэтому при температурах месторождений, составляющих только приблизительно 20°С, невозможно закачать смесь на основе уротропина, мочевины и гелеобразующей металлической соли глубоко в месторождение, поскольку растворы с долей геля в 50% уже недостаточно подвижны, и обычно, пока смесь достигнет места в формации, где она должна действовать, проходит более суток. Таким образом, закачанные композиции вообще не достигают зон высокой проницаемости, которые они, собственно говоря, должны блокировать; напротив, вязкие гели образуются уже возле нагнетательной скважины либо же в ближней зоне скважины. Гели могут препятствовать дальнейшему закачиванию гелеобразующей композиции, а кроме того, естественно, может оказаться невозможным последующее заводнение или вытеснение паром.

Поэтому задача настоящего изобретения состояла в представлении способа добычи нефти из нефтяных формаций, при реализации которого разводнение продукции снижается, а степень извлечения запасов повышается, и который пригоден также для месторождений со сравнительно низкой температурой.

Эту задачу решают посредством нижеследующего способа добычи нефти из подземных нефтяных месторождений, в которые пройдены по меньшей мере одна нагнетательная скважина и по меньшей мере одна эксплуатационная скважина, включающего в себя по меньшей мере следующие этапы:

(1) нагнетание одной или нескольких вытесняющий сред по меньшей мере в одну нагнетательную скважину и отбор нефти по меньшей мере через одну эксплуатационную скважину,

(2) блокировка зон нефтяного месторождения с высокой проницаемостью в области между по меньшей мере одной нагнетательной скважиной и по меньшей мере одной эксплуатационной скважиной, для чего через по меньшей мере одну нагнетательную скважину в месторождение в каждом случае по отдельности и последовательно нагнетают по меньшей мере одну водную композицию F1 и по меньшей мере одну водную композицию F2, причем композиции после закачки смешиваются друг с другом в формации и образуют вязкие гели.

(3) продолжение нагнетания одной или нескольких вытесняющих сред в нагнетательную скважину, причем

композиция F1 включает в себя воду и уротропин, композиция F2 включает в себя воду и мочевину, и

F1 и/или F2 содержат по меньшей мере еще одно соединение М, выбранное из соединений металлов и соединений полуметаллов, которое способно формировать гели при добавлении основания,

причем температура у нагнетательной скважины до этапа способа (2) составляет самое большее 60°С.

В предпочтительной форме исполнения эту задачу решают посредством нижеследующего способа добычи нефти из подземных нефтяных месторождений, в которые пройдены по меньшей мере одна нагнетательная скважина и по меньшей мере одна эксплуатационная скважина, включающего в себя по меньшей мере следующие этапы:

(1) нагнетание одной или нескольких вытесняющий сред по меньшей мере в одну нагнетательную скважину и отбор нефти по меньшей мере через одну эксплуатационную скважину,

(2) блокировка зон нефтяного месторождения с высокой проницаемостью в области между по меньшей мере одной нагнетательной скважиной и по меньшей мере одной эксплуатационной скважиной, для чего через по меньшей мере одну нагнетательную скважину в месторождение в каждом случае по отдельности и последовательно нагнетают по меньшей мере одну водную композицию F1 и по меньшей мере одну водную композицию F2, причем композиции после закачки смешиваются друг с другом в формации в зоне смешивания и образуют вязкие гели.

(3) Продолжение нагнетания одной или нескольких вытесняющих сред в нагнетательную скважину,

причем

композиция F1 включает в себя воду и уротропин,

композиция F2 включает в себя воду и мочевину, и F1 и/или F2 содержат по меньшей мере еще одно соединение М, выбранное из соединений металлов и соединений полуметаллов, которое способно формировать гели при добавлении основания, причем соединения металлов и соединения полуметаллов выбирают из группы, которую образуют соли Fe(II) и Fe(III), соли ванадия, соли циркония, соли алюминия (III) и коллоидные соединения кремния,

а после этапа (2) в зоне смешивания композиций концентрация уротропина составляет по меньшей мере 1% масс., концентрация мочевины по меньшей мере 5,75% масс., а концентрация по меньшей мере одного соединения М по меньшей мере 5% масс., относительно суммы воды, уротропина, мочевины и по меньшей мере одного соединения М, которые находятся в зоне смешивания,

причем температура у нагнетательной скважины до этапа способа (2) составляет самое большее 60°С.

Способ согласно изобретению обладает тем преимуществом, что и в месторождениях с низкой температурой можно целенаправленно блокировать зоны высокой проницаемости неорганическими гелями. Способ дает возможность блокировать также и остывшие (например, из-за заводнения) промытые зоны горных пород в месторождении. Расстояние между скважиной и гелевой оторочкой при реализации способа согласно изобретению можно регулировать независимо от температуры. Благодаря этому удается обеспечить эффективную блокировку зон высокой проницаемости, снизить разводнение продукции и повысить степень извлечения запасов нефти.

Список иллюстраций

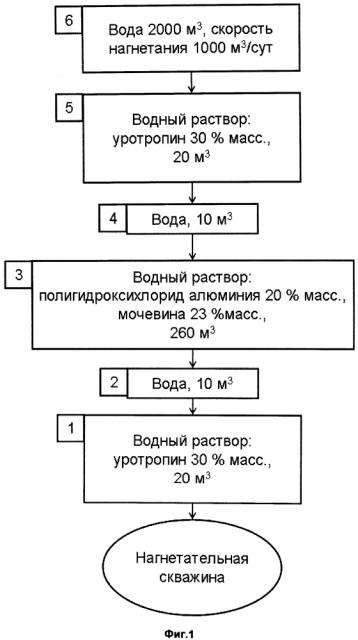

Фигура 1 - Изображение результатов симуляционного расчета зоны смешивания после нагнетания согласно изобретению порции F1, порции F2 и порции F1;

Фигура 2 - Изображение профиля давления в эксперименте по заливке скважины согласно примеру 1;

Фигура 3 - Изображение профиля давления в эксперименте по заливке скважины согласно примеру 2.

Подробно в отношении изобретения необходимо сказать следующее:

Способ добычи нефти согласно изобретению представляет собой способ вторичной или третичной добычи нефти, то есть его применяют после того, как первичная нефтедобыча, обусловленная собственным давлением месторождения, прекратилась, а давление в месторождении необходимо поддерживать нагнетанием воды и/или пара.

Месторождения

Месторождения могут представлять собой месторождения всех сортов нефти, например, таковые легкой или тяжелой нефти. В одной из форм исполнения изобретения месторождения представляют собой месторождения тяжелой нефти, то есть месторождения, содержащие нефть с плотностью в градусах API менее 22,3°API.

Для реализации способа в нефтяные месторождения проходят по меньшей мере одну эксплуатационную скважину и по меньшей мере одну нагнетательную скважину. Как правило, в месторождении бурят несколько нагнетательных скважин и несколько эксплуатационных скважин.

Начальная температура месторождения, то есть, температура до этапа (2) способа согласно изобретению, обычно находится в пределах от 8°С до 60°С, предпочтительно от 8°С до 50°С, особо предпочтительно от 8°С до 40°С, крайне предпочтительно от 8°С до 30°С, а в особенности от 8°С до 25°С, при измерениях около нагнетательной скважины. Из-за применения способа согласно изобретению температура месторождения обычно изменяется по меньшей мере в области между нагнетательными и эксплуатационными скважинами.

Способ

Согласно изобретению способ включает в себя по меньшей мере три этапа (1), (2) и (3), которые реализуют в этой последовательности, но не обязательно непосредственно друг за другом. Само собой разумеется, что способ может включать в себя и другие этапы, которые реализуют до, во время или после этапов (1), (2) и (3).

Этап (1)

На первом этапе способа (1) по меньшей мере в одну нагнетательную скважину закачивают одну или несколько сред вытеснения, например, азот, диоксид углерода, воду или воду, которая содержит обычные, известные специалисту добавки, например, загустители или поверхностно-активные вещества, предпочтительно воду или воду, содержащую добавки, а по меньшей мере из одной эксплуатационной скважины отбирают нефть. Предметом настоящего изобретения также является способ, отличающийся тем, что среду вытеснения выбирают из воды, которая при необходимости содержит добавки. Под термином «нефть» в этом контексте подразумевают, естественно, не чистую фазу нефти, а обычные эмульсии, включающие в себя нефть и формационную воду, которые добывают из нефтяных месторождений.

Температура закачиваемой воды обычно составляет от 5 до 60°С, предпочтительно от 5 до 50°С, а особо предпочтительно от 5 до 40°С.

Благодаря закачке воды в области между нагнетательной и эксплуатационной скважинами образуется зона, в которой нефть вытесняется водой.

Благодаря закачке средств вытеснения, например, воды либо же водного раствора исходная температура месторождения может измениться, то есть она может возрасти или снизиться, в зависимости от того, выше температура среды вытеснения, чем исходная температура месторождения, или ниже.

Благодаря закачке среды вытеснения, например, воды, давление в месторождении повышается, и в области между нагнетательной и эксплуатационной скважиной образуются зоны, в которых нефть вытесняется средой вытеснения.

В силу естественной неоднородности проницаемости месторождения через некоторое время между нагнетателем и эксплуатационной скважиной образуются «промытые» зоны, обладающие высокой проницаемостью. Геометрические параметры и размеры этих зон могут быть самыми разными, и спрогнозировать их очень сложно. Эти зоны часто намечены небольшими геологическими нарушениями, которые не обнаруживаются обычными методами измерения и измерительными приборами, или же определенными пластами горных пород.

Если разводнение продукции возрастает сравнительно скоро после начала заводнения, это однозначно указывает на прорыв воды.

Этап (2)

Этап (2) можно применять, как только разводнение продукции станет слишком сильным или же будет зарегистрирован так называемый прорыв воды. При прорыве воды вода течет по зонам высокой проницаемости от нагнетательной скважины к эксплуатационной скважине. Зоны высокой проницаемости, однако, не обязательно должны быть созданы заводнением, а могут присутствовать в формации и по естественным причинам. Кроме того, возможно, что проницаемые зоны были созданы уже на одном из этапов, предшествовавших способу согласно изобретению.

Для подготовки этапа (2) может оказаться выгодно измерить температуру в области нагнетательной скважины и определить температурное поле месторождения в области, находящейся под влиянием заводнения. Методы определения температурного поля нефтяного месторождения, в принципе, известны специалисту. Распределение температуры устанавливают, как правило, по измерениям температуры в определенных точках формации в сочетании с симуляционными расчетами, причем при симуляционных расчетах помимо прочего учитывают количества теплоты, введенные в формацию, а также количества теплоты, выведенные из формации. В качестве альтернативы можно характеризовать и каждый из участков по его средней температуре. Специалисту ясно, что представленный анализ температурных полей представляет собой лишь приближенное отображение реальной ситуации в формации.

Этап (2) можно проводить непосредственно после этапа (1).

Во время реализации этапа (2) способа обладающие высокой проницаемостью зоны нефтяного месторождения блокируют в области между нагнетательными скважинами и эксплуатационными скважинами, нагнетая водные композиции через по меньшей мере одну нагнетательную скважину.

Согласно изобретению для этого применяют по меньшей мере две различные водные композиции F1 и F2. Композиция F1 включает в себя воду, а также уротропин (гексаметилентетрамин). В состав отличной от нее композиции F2 входят вода и мочевина. Кроме того, либо F1 или F2, либо как F1, так и F2 включают в себя по меньшей мере одно соединение М, выбранное из соединений металлов и соединений полуметаллов, которое способно формировать гели при добавлении основания.

Для реализации способа по меньшей мере две композиции F1 и F2 в каждом случае отдельно друг от друга нагнетают в месторождение через одну или несколько нагнетательных скважин. При этом обычно речь идет о тех же нагнетательных скважинах, которые на этапе (1) способа использовали для нагнетания воды либо же пара.

Нагнетание при этом проводят так, чтобы обе композиции смешивались в формации после нагнетания.

Композиции F1 и F2

Согласно изобретению композиции F1 и F2 составлены из таких компонентов, чтобы они после смешивания под землей под воздействием месторождения формировали вязкие гели, в том числе при температурах максимум в 60°С в то время как по отдельности, без смешивания композиции F1 и F2 не могут образовывать гели и при высоких температурах (например, 50°С). Сформировавшиеся после смешивания вязкие гели закупоривают полости в нефтяной формации и таким образом блокируют пути течения воды и/или пара. Согласно изобретению гели представляют собой неорганические гели, в особенности гидроксиды или гидраты оксидов металлов или полуметаллов.

По меньшей мере еще одно соединение М может формировать гели при добавлении к нему основания. Его выбирают из соединений металлов и соединений полуметаллов, которые способны формировать гели при добавлении основания. Эти соединения можно выбирать, например, из солей железа (II) и железа (III), солей ванадия, солей циркония, солей алюминия (III) и коллоидных соединений кремния. В соответствии с предпочтительной формой исполнения изобретения по меньшей мере еще одно соединение М выбирают из водорастворимых солей алюминия (III).

Водорастворимые соли алюминия (III) предпочтительно выбирают из группы, которую образуют нитрат алюминия, хлорид алюминия, сульфат алюминия, ацетат алюминия, ацетилацетонат алюминия, их частично гидролизованные производные и их смеси. Под определение частично гидролизованного производного вышеупомянутых солей алюминия (III) подпадает, например, гидроксихлорид алюминия.

Значение рН той композиции F1 и/или F2, которая содержит по меньшей мере еще одно соединение М, выбранное из водорастворимых солей алюминия (III), обычно составляет не более 5, предпочтительно не более 4, 5, а особо предпочтительно не более 4.

Коллоидные соединения кремния предпочтительно представляют собой коллоидный SiO2, который, что целесообразно, должен характеризоваться средним размером частиц от 4 до 300 нм. Удельная площадь поверхности SiO2 может составлять, например, от 100 до 300 м2/г.

При смешивании композиций проходят следующие химические реакции:

(a) (CH2)6N4+10Н2O → ← 6СН2О+4NH4OH

(b) CO(NH2)2+СН2O→ мочевинно-формальдегидная смола +Н2O

(с) Соединение М (например, Aln(OH)mCl3n-m)+NH4OH→неорганический гель (например, А1(ОН)3)+NH4Cl

Химическая реакция между формальдегидом и мочевиной (уравнение реакции (b)) вызывает сдвиг равновесия в гидролизе уротропина (уравнение реакции (а)) в направлении формальдегида и гидроксида аммония. Это означает, что степень гидролиза уротропина в присутствии мочевины возрастает, а благодаря этому и количество гидроксида аммония. Гидроксид аммония реагирует с соединением М (например, полигидроксихлоридом алюминия, Alustar® 1010L) и образует гель (гидроксид алюминия) и водорастворимую соль (хлорид аммония, уравнение реакции (с)). Если присутствуют только уротропин и соль алюминия, но не мочевина, то гелеобразование не происходит, как это показано в примере 1. То же самое справедливо, если присутствуют мочевина и соль алюминия, а уротропин отсутствует.

Помимо воды композиции могут в качестве опции содержать и другие органические растворители, способные смешиваться с водой. К примерам таких растворителей относятся спирты. Как правило, композиции F1 и F2 (F) должны, однако, содержать по меньшей мере 80% масс., воды относительно суммы всех растворителей в композиции, предпочтительно по меньшей мере 90% масс., а особо предпочтительно по меньшей мере 95% масс. Крайне предпочтительно, чтобы присутствовала только вода.

Кроме того, композиции F1 и/или F2 могут включать в себя компоненты, способные ускорить или замедлить гелеобразование. Примеры таковых включают в себя дополнительные соли или нафтеновые кислоты. Помимо этого композиции F1 и/или F2 могут также включать в себя загущающие добавки, например, полимеры, обладающие эффектом загустителя.

После смешивания композиций F1 и F2 из-за повышения значения рН образуются нерастворимые в воде и обладающие высокой вязкостью гели, включающие в себя ионы металлов, гидроксидионы, а также при необходимости и другие компоненты. В случае применения соединений алюминия может образоваться гель гидроксида алюминия или же гель гидрата гидроксида алюминия, которые, разумеется, могут содержать и другие компоненты, например, анионы использованных солей алюминия.

Предпочтительно применять в композиции F1 уротропин в количестве от 6 до 32% масс., предпочтительно от 15 до 25% масс., от суммы всех компонентов композиции F1.

Равным же образом предпочтительно применять в композиции F2 мочевину в количестве от 16 до 36% масс., предпочтительно от 20 до 30% масс., от суммы всех компонентов композиции F2.

Если по меньшей мере одно дополнительное соединение М добавляют только в композицию F1 или только в композицию F2, то концентрация по меньшей мере одного соединения М обычно составляет от 4 до 8% масс., от совокупной массы композиции F1 либо же F2 и применительно к безводному соединению.

Если по меньшей мере одно соединение М содержится как в композиции F1, так и в композиции F2 то концентрацию по меньшей мере одного соединения М в обеих композициях обычно выбирают так, чтобы суммарная концентрация М относительно F1 и F2, составляла 2-4% масс.

Концентрацию мочевины и уротропина следует соразмерять так, чтобы могло образоваться достаточное количество оснований, чтобы снизить значение рН настолько, чтобы действительно в осадок мог выпасть гель. Поэтому в случае алюминия количество мочевины и уротропина должно быть по меньшей мере таким, чтобы на моль Al(lll) высвобождалось 3 моля основания.

С помощью концентрации компонентов, в принципе, можно задавать и время до гелеобразования после перемешивания, но при этом следует, однако, учитывать, что перемешивание композиций F1 и F2 в формации не должно быть полным, и что, соответственно, при задании длительности гелеобразования сохраняется некоторая неточность. Чем выше концентрация мочевины и уротропина, тем выше - при заданной концентрации соединения металла - скорость гелеобразования. Специалист может использовать это соотношение, чтобы целенаправленно продлить или сократить гелеобразование.

Реализация этапа (2)

Согласно изобретению по меньшей мере две композиции F1 и F2 в каждом случае по отдельности нагнетают в месторождение через одну или несколько нагнетательных скважин, и композиции смешиваются только под землей. После нагнетания композиций F1 и F2, как правило, дополнительно проводят заводнение, чтобы вытеснить композиции F1 и F2 дальше в месторождение. В рамках настоящего изобретения «дополнительным заводнением» называют объем воды, который нагнетают непосредственно после закачивания композиций F1 и F2, чтобы под землей доставить композиции F1 и F2 в нужные места и чтобы добиться максимального перемешивания композиций F1 и F2. Если дополнительное заводнение прекращают слишком рано, может оказаться, что F1 и F2 вовсе не контактируют друг с другом или контактируют недостаточно. Если дополнительное заводнение проводят слишком долго, то нарушается гелеобразование в зоне смешивания. После дополнительного заводнения обычно выдерживают паузу в заводнении на 1-3 дня.

Нередко между нагнетанием композиций F1 и F2 либо же F2 и F1 закачивают порцию воды. Эту порцию воды, закачанную между двумя порциями композиций F1 и F2, ниже также называют буферной водой. При этом закачанный объем воды должен быть не больше, а предпочтительно меньше, чем объем закачанной после этого порции F1 или F2. Объем композиции F1 сокращенно обозначают VF1, а объем композиции F2 - как VF2. Как правило, объем композиции F1 либо же в каждом случае закачанной порции F1 меньше, чем объем композиции F2 либо же закачанной порции F2. Объем буферной воды, нагнетаемой между композициями F1 и F2 либо же F2 и F1, определяется обычно меньшим объемом. Предпочтительно, чтобы объем буферной воды составлял по меньшей мере 1 м3, в особенности от 1 м3 до VF1, причем VF1 означает объем композиции, который был закачан непосредственно перед этим. В частности, объем такой порции буферной воды может составлять от 40 до 100% закачанной порции, содержащей уротропин (композиция F1), предпочтительно от 40 до 80%, а особо предпочтительно от 40 до 60%.

Объектом настоящего изобретения также является способ, при реализации которого вязкость буферной воды перед нагнетанием повышают добавлением одной или нескольких добавок.

Кроме того, объектом настоящего изобретения является способ, при реализации которого общий объем закачиваемой буферной воды меньше, чем совокупный объем закачанных композиций F1 и F2.

Также объектом настоящего изобретения является способ, при реализации которого для дополнительного заводнения применяют воду, вязкость которой была повышена добавлением одной или нескольких добавок.

Кроме того, объектом настоящего изобретения является способ, при реализации которого для уравнивания плотности водных композиций F1 и F2, при необходимости закачанной воды и воды для дополнительного заводнения применяют глицерин.

Соответственно, предметом настоящего изобретения является способ, при реализации которого VF1≤VF2.

Кроме того, предметом настоящего изобретения, таким образом, является способ, при реализации которого объемное соотношение VF2:VF1 находится в пределах от 10000:1 до 1:1, предпочтительно в области от 1000:1 до 1:1, особо предпочтительно в пределах от 100:1 до 1:1, а в особенности в области 10:1.

Общий нагнетаемый объем композиций F1 и F2 (VF1+VF2) зависит от геологических свойств нефтяного месторождения и может варьировать в широких пределах.

В общем случае совокупный объем (VF1+VF2) находится в пределах от 500 до 5 м3, предпочтительно в пределах от 200 до 10 м3, а в особенности в пределах от 100 до 20 м3.

При этом композиции должны смешиваться друг с другом только после протекания через ближнюю зону вокруг нагнетательной скважины, чтобы они в действительности достигли зон высокой проницаемости в нефтяной формации и не формировали гели слишком рано.

Желательное расстояние от нагнетателя до зоны смешивания определяют с применением известных специалисту аналитических и симуляционных моделей. В определенной мере это расстояние можно регулировать, варьируя объемы порций композиций и F2, а также при необходимости нагнетая различные объемы буферной воды.

При нагнетании порций композиций F1 и F2) при необходимости буферной воды и при дополнительном заводнении концентрация уротропина, мочевины и соединения(-ий) М в композициях постепенно снижается из-за подмешивания пластовой воды и заводняющей воды. Степень снижения концентрации можно спрогнозировать на основе лабораторных исследований и математических моделей. Соответственно, концентрацию химических компонентов перед нагнетанием композиций F1 и F2 задают такой, чтобы в той зоне месторождения, в которой композиции смешиваются, концентрация уротропина составляла по меньшей мере 1% масс., концентрация соединениями) М по меньшей мере 5% масс., а концентрация мочевины составляла по меньшей мере 5,75% масс., относительно общего количества имеющихся в зоне смешивания растворов и воды.

Согласно изобретению до нагнетания композиций F1 и F2 предпочтительно определить пространственное положение зоны смешивания порций композиции в месторождении и на этой основе определить объем для дополнительного заводнения. В большинстве случаев расчет оптимальных объемов F1 и F2 и определение пространственного положения зоны смешивания порций композиций возможны лишь приблизительно. Поэтому при последовательном закачивании порций дополнительное заводнение (вода, закачанная до паузы в заводнении) проводят с малой скоростью (объем среды вытеснения за единицу времени), а после появления первых признаков возрастания давления начинается пауза в заводнении. «Зоной смешивания порций композиций» называют зону месторождения, в которой композиции смешиваются. Под пространственным положением зоны смешивания подразумевают протяженность зоны месторождения, в которой смешиваются композиции, и расстояние от этой зоны до нагнетательной скважины, через которую проводят дополнительное заводнение. Смешивание композиций F1 и F2 друг с другом обычно происходит недалеко от нагнетателя (максимум 10-15 метров), поскольку зависимость разбавления F1 и F2 от расстояния до нагнетателя носит логарифмический характер. Важное преимущество способа состоит в том, что и при низкой скорости нагнетания практически исключается начало гелеобразования непосредственно в нагнетателе. Известные способы, в которых применяют растворы уротропина, очень быстро переходящие в состояние геля, этим преимуществом не обладают.

Композиции F1 и F2 можно нагнетать в различной последовательности. Сначала можно закачать композицию F1, а затем композицию F2. Можно закачать в месторождение попеременно также по меньшей мере две порции композиции F1, а также по меньшей мере две порции композиции F2. Можно также сначала нагнетать порцию композиции F1, затем порцию композиции F2, а после этого еще одну порцию композиции F1.

Для достижения по возможности полного смешивания композиций F1 и F2 свою эффективность продемонстрировали нижеследующие меры.

Обычно объем закачиваемого буферного раствора составляет по меньшей мере 1 м3, а максимум 50 м3, но он, однако, не должен превосходить объем VF, причем VF означает объем композиции F1 либо же F2, который закачали непосредственно перед этим.

Предпочтительно, чтобы совокупный объем закачанной буферной воды был меньше, чем совокупный объем закачанных композиций F1 и F2.

Согласно изобретению перед нагнетанием в месторождение предпочтительно повышать вязкость буферной воды, вводя добавки. В качестве добавок можно использовать органические и неорганические соединения, например, водорастворимый ПАМ (полиакриламид), биополимеры, например, ксантан и др.

Эти добавки можно также применять и для загущения композиций F1 и F2. Повышение вязкости позволяет предотвратить быстрое смешивание композиций и F2.

В предпочтительной форме исполнения сначала нагнетают порцию композиции F1, а затем порцию композиции F2. Между этими порциями в месторождение нагнетают буферную воду. Объем буферной воды может колебаться между 1 м3 и 50 м3, но он не должен превышать объем порции водного раствора уротропина (F1). Затем проводят дополнительное заводнение, причем объем использованной для дополнительного заводнения воды составляет Vn. После нагнетания Vn обе порции композиций F1 и F2 достигают зоны, в которой они максимально смешиваются друг с другом.

Чтобы не повредить гелеобразованию из-за напряжений бокового сдвига, дополнительное заводнение прекращают на 1-3 дня и возобновляют после этого. Согласно изобретению это мероприятие во всех формах исполнения пригодно для поддержки гелеобразования.

Еще в одной предпочтительной форме исполнения в месторождение нагнетают три порции композиций, выбранных из F1 и F2, причем первую и последнюю порцию выбирают из F1, а между ними нагнетают порцию композиции F2. Между отдельными порциями в месторождение можно нагнетать буферную воду.

Еще в одной предпочтительной форме исполнения в месторождение нагнетают попеременно более трех порций композиций, выбранных из F1 и F2, причем первую и последнюю порцию выбирают из F1. Между отдельными порциями в месторождение можно нагнетать буферную воду.

В общем случае целесообразно не закачивать по меньшей мере в одну на